张海龙:诗人是代替众生去活的人

出题人:徐昕

答题人:张海龙

时 间:2018年8月20日

地 点:杭州良渚文化村诗外空间

【采访手记】

张海龙的文字,写的大多是西北的故事,凌厉,又带着强烈的沧桑感。然而你可能想象不到,他的工作室却坐落在杭州良渚文化村一个极有江南特色的园区里。就好像他的好朋友张玮玮去了大理,韩松落去了北京,而他来到杭州,他们在不同的地方,想象着西北的故乡。

采访中,张海龙说得最多的是兰州和诗歌。他的人生经历,无意中也契合了当下人们的两大话题——诗和远方。

【人物简介】

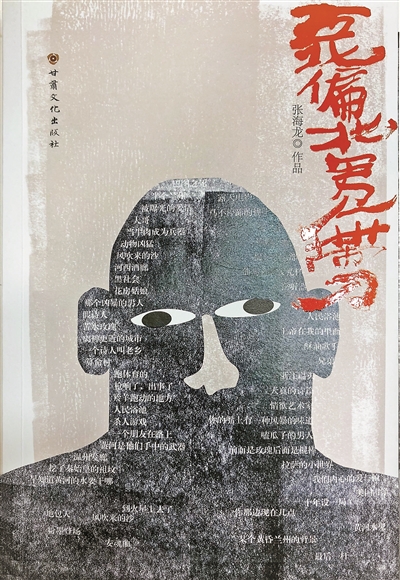

张海龙,男,1973年生,诗人、影像评论家、纪录片撰稿人。出版有小说《我们都是被梦做出来的》、随笔集《西北偏北男人带刀》等作品,担任电视纪录片《自然的力量》《功夫少林》《塔里木河》《伊犁河》《流动的盛宴》《跟着唐诗去旅行》《国之大运》总撰稿及文学统筹,是“我们读诗”活动创始人。

1你的书《西北偏北男人带刀》再版了。这本书最早是2007年出版的,时隔十多年之后,为什么要出新版?

这本书的内容来自我在报纸上的专栏,专栏的名字叫“西北偏北”,写的是以兰州这座城市为主的拉拉杂杂的往事。当时印得不多,没想到这十年里一直有人在找这本书,我想这可能是因为它背后夹带着一座城市的情感。去年因为机缘巧合,甘肃文化出版社问起这本书是否可以再版,我想正好可以增补一些内容,而且能由故乡的出版社来再版也极有意义,于是就重新授权了。

再版时我在原来的基础上增加了一些新的故事,整合成一个板块叫“众生”。兰州这座城市的人比较有意思,他们身上有着很强的命运感,因为那里是西北的旱码头,来来往往的人没有一定之规,怎么活都可以,每个人基本上都按照自己的性格和愿望去活,所以每个人的命运故事看起来都不一样。这样的故事很有张力,特别吸引人。大家会想,西北人怎么活得这么率性这么有意思?不像在江南,价值观较为恒定之后,人的行为就相对更有规范,这样的人生可能会少了一些趣味。所以,以兰州为代表的西北城市包容性很强,代表了很多种方向。我想用众生的故事去勾勒出命运的无限可能性。

但我觉得不能只有众生的故事,所以在这个板块前面加了几首自己写的诗,用诗去描摹这座城市的精神气质;在后面加了两篇长文,一篇是写兰州诗人叶舟的,另一篇是写青海诗人昌耀的。诗篇是为众生的故事做一个提炼,用最凌厉的方式告诉大家这些故事想说什么。而诗人是代替我们众生去活的人。他们活得更极致,就像昌耀所写,“诗人就是那些头顶荆冠的人”。这种“头顶荆冠的人”在众生里就像是怪物,并不被俗世所理解。但是当我们把他们放到整个人群里去看,就具有了某种代表性。这本书不应该只是一个故事会,它应该有一些更有深意的东西,所以十年之后我增加了这样一些内容。

2这个书名听起来很凌厉,有什么特别的意思吗?

我的网名取自李白《答王十二独酌有怀》中的一句:“横行青海夜带刀”,而我写的专栏名字叫“西北偏北”,就各取了一部分。所谓“男人带刀”,其实是我们崇尚的一种凌厉性格,总是想抽刀断水,总是想一刀两断,但是很多故事其实并没有那么干净利落。就像我们跟兰州有着千丝万缕的联系,我们跟我们的生活也不是那么容易了断的。

3《西北偏北男人带刀》是一部散文集,但里面的一些故事是不是也有虚构的成分?

有一定的虚构成分,但是不多。这里面有很多我的生活经验,还有一些是道听途说。我写了很多跟案件有关的故事,这是因为我曾在兰州做过三年政法记者,天天跟着公安去报道案件。案件的写法有很多种,在报纸上写的是新闻报道,而在新闻的背后,往往又埋藏着很多人性的悲凉或滚烫,我把它们变成了我的写作素材。这些故事经过了一些加工,但它们的原型都是真实的。

4你做过很多工作,教师、记者、专栏作家、出版人、诗人、纪录片撰稿人。你如何定义自己的身份?

我做了这么多事,但是归根到底做的只是一件事,就是写字。我就是一个写字的人。我常常引用一个例子:有人问斯蒂芬·金,你写了这么多书,你的秘诀是什么?他回答说,秘诀只有一个,就是word by word,一个字一个字写。由此我也想到一句话,叫word to world,语词即世界,书写即远方。我们归根到底都是吃文字这碗饭的。

5你觉得单纯靠写作能养活自己吗?

我觉得还可以,尤其这两年作为内容的生产者,写字的人是越来越被需要的。

6为什么会发起“我们读诗”这个活动?

这跟我的母校西北师范大学的传统有关。我们这所学校盛产诗人,所以又有“西北诗大”之称。1990年我读大学时有一个西北师大诗歌学会,从那时起我就写诗、编会刊、做朗诵会及演出。2006年我搬到杭州,觉得那座城市有很多诗意的元素。有一天我女儿跟我走在西湖边,她突然和我说:“爸爸,我发现很多古诗都是在杭州写的哎!”我一想还真是,这座城市有诗歌的基因。

后来有了微信这个载体,我就发起了一个叫“我们读诗”的公众号,和更多人一起分享自己的读诗感受。特别有意思的是,我和朋友发起“我们读诗”的地方,正好是1922年中国第一家新诗诗社“湖畔诗社”成立的位置。于是我说,我们要延续“湖畔诗社”的百年基因。

对于今天写诗的人来说,杭州是个别具意味的地方。在这里,你既要面对中国古典诗歌这个背景,也要迎接源自西方诗歌的新诗挑战。很多人都在问,今天你们写新诗,写得过白居易、苏东坡他们吗?你们又写得过徐志摩、戴望舒他们吗?这是一个巨大的挑战。所以“我们读诗”从一开始就希望给大家营造一个更宽广的阅读视野,现代诗、古诗、外国诗都有所涉及,就是想让大家更多地去读诗,去了解诗歌跟我们今天生活的关系。

7你和邴哲、颜峻、韩松落都是从兰州出来的作家,为什么你们身上会有那么鲜明的兰州特色?

这可能跟城市的地位有关。因为兰州不是一个重要的城市,嗓门小我们就得使劲喊,极力想要展现这座城市的精神气质。不像北京、伦敦、纽约这些中心城市,你无须多说,它们本来就有话语权。我们在边缘地带,不由自主地就会努力地想要证明自己——你看,我们兰州也不差。这样吆喝的过程中,不知不觉就把自己的特色带出来了。

8读你的文字,会让人觉得兰州是一座不得不离开,但又怎么也无法走远的城市。为什么会有这样苍茫的宿命感?

兰州是一座移民城市。很多人像风吹来的沙一样,到这里栖落,然后又要不停地再往外走。那种感觉就像凯鲁亚克的《在路上》。2008年,一家网站做了个活动,走访一百座中国城市。他们在对兰州的报道里用了我的一句话:“兰州是一座逃离之城,这座城市的年轻人总是充满了各种对外界的渴望,要么是刚刚从某地回来,要么是打点行装准备前往某地。”特别好玩的是,这篇文章下面有好多兰州人留言,说他们不喜欢“逃离之城”这种说法。但是每一个留言的IP地址,都已经不在兰州了,分布在世界各个地方。后来我想,可能兰州这个地方是大家离开后才会真正去怀念的,甚至不容许别人说它一点点不好。虽然现实中他们都已经逃离了,但却不能接受“逃离之城”这个标签。

现在大家听兰州民谣,像野孩子乐队、低苦艾乐队,为什么他们的歌会给大家一种很文艺的感觉?可是我们在兰州的时候都觉得这是一座粗粝的城市。所以兰州在“逃离之城”以外,还是一座“想象出来的城市”。我曾经有过一个意象的描述:兰州的机场距离城市很远,你在落地时是看不到城市的灯火的,飞机降落在群山间的一片空地上。晚上坐车往市区走,一路上都是黑漆漆的,可是当你坐了一个多小时之后,当汽车拐出群山的那一瞬间,你会突然看到一座灯火通明的城市拔地而起——这是一个非常超现实的画面。由于兰州“两山夹一河”的特殊地形,生活在城里的人抬头看到的就是山,大家总会想象山后面的世界。所以这里的年轻人对外部世界是非常渴望的。一座有山的城市,因为视野的局限,反而会给人带来更大的想象空间。

9为什么很多从来没有去过兰州的人也会对你的文字有共鸣?

这十年间我去了全世界很多城市。有一次我在英国曼彻斯特,早上起来突然觉得它跟兰州很像,因为它也是一座宿醉的城市,街上有酒鬼靠着墙脚打盹,旁边散落着酒瓶和烟头,背景是铅灰色的天空。另一次我在阿根廷布宜诺斯艾利斯,看到满街的涂鸦和刺青少年,也觉得很像兰州。我在很多城市都发现了兰州的蛛丝马迹,比如乌兰巴托的杂乱、北京的自大、杭州的享乐……这些元素兰州都有。为什么有很多原本跟兰州没有什么关系的人也会喜欢我的书,我想可能是因为它满足了大家的普遍经验,以及对陌生城市的想象,就像卡尔维诺的《看不见的城市》一样,我们每个人都会渴望下一座城市。我所描写的兰州,是大于现实中的兰州的,它代表着我们“身未动心已远”的某个地方,也勾连着我们“心在天山身老沧州”的缺憾。这本书不是简简单单的游记,描写的不是表面化的城市,而是这座城市的精神面貌,这样大家的共鸣就会比较强。

10前不久老狼、李志和张玮玮唱了一首《金城兰州》,你听了之后有共鸣吗?

老狼和李志都不是兰州人,所以有些人说,他俩没有唱出兰州的感觉。我认为这倒未必。这首《金城兰州》里既有我们这些从兰州走出来的人的感受,也有兰州之外的人对它的印象,这样的兰州才是多面而立体的。很多人曾经路过这座城市,也有人想了解这座城市,他们用各自不同的方式去阐释这座城市,这是挺棒的一件事。

张玮玮和野孩子乐队现在住在大理,虽远在云南,但他们歌中的主题永远都是兰州。所以民谣中所唱的,也是一座想象出来的城市,它所描述的是存在于我们脑海里的金城兰州。从艺术的角度来讲,它已经超越了一座城市。

11后来你为什么选择了杭州,一座反差那么大的城市定居?

选择杭州就是因为反差大。我刚到杭州时有朋友问,你对杭州的第一印象是什么。我非常直接地回答:树多。大家就笑我,说你真是个西北人。是的,我身在西北,江南吸引我的,正好就是这种地理、风景上的反差。

从文化心理的角度讲,中国人千百年来有两大情结,一个是西北情结,一个是江南情结。生活在江南的诗人陆游心里“尚思为国戍轮台”,我们西北人心里也遥想着“杏花春雨江南”。诗人行走天下,正是那些彼此没有的东西在吸引着他。

12你写过一部小说叫《我们都是被梦做出来的》。你的梦想是什么?现在实现了吗?

这个题目来自诗人李亚伟的一首诗,也是我大学时演过的一个诗剧。通过小说我想写的是我们每一个人的缘起,比如我是1990-1994年读的大学,我就想,我今天做的这些事,其实在那个时候就已经奠定了。我今天做“我们读诗”、拍纪录片,都跟我年轻时得到的精神滋养有关,跟最初的梦有关。回看青春时代,我想找出是一些什么样的人和事改变了我们。

那时我的梦想是当一个诗人。那个年代学校里的传奇人物都是诗人,大家似乎都能从文字里感受到骄傲。所以我一直想成为一个诗人,去过那种想象的生活。今天看起来这个梦想算是实现了,也算没实现。虽然今天顶了一个诗人的名分,但一直没写到一个让自己满意的作品。写诗,是一件挫折感来得很晚的事情。

让我觉得欣慰的一点是,当年受到的文字训练,能支撑自己一路走到今天,让自己在做各种事情的时候都不怯。最初得到的那些滋养,就像杨子荣上威虎山之前喝的那碗酒,有它垫着什么都不怕了。

13你曾经在全国很多报纸开过专栏,这些年各种新媒体崛起,你的写作阵地变了吗?

我现在写作的阵地主要转到了电视上,给纪录片撰稿。现在大家都在讨论传统媒体和新媒体,可什么是传统什么是新?最传统的媒体是人,我们每个人都是媒体,能携带信息的都是媒体。从所谓传统媒体到新媒体,只是随着时代的变化演变了一个外壳而已,但是内在的功能没有变。归根到底我们还是要看媒体上携带的内容是什么。

14你最近在读什么书?

最近读的书比较杂,大多是跟在拍的片子有关,比如唐诗,最近读了西川写的《唐诗的读法》。还读了一些关于古代漕运,以及西泠印社的书。由于老出差,我买了一套金庸小说的电子书在旅途中看,我发现读金庸有个最大的好处,它能够保持你的“文气”,让你找到那种酣畅淋漓的语感,也能让你对世道人心有重新认知。

15你觉得驾驭文字的能力是天生的吗?

天分很重要,但驾驭文字的能力跟后天的阅读和训练还是有很大关系的。所谓天分,最重要的是对文字的兴趣,以及对世界的好奇心。前几天我给一所学校的小学生做讲座,我说别读太多的儿童读物,应该去读一些大部头。我从小就读原版的《西游记》,现在看来这种训练是有好处的。

16你写散文、给纪录片撰稿时也会注重韵律吗?

我觉得更重要的是语感。这跟最早受到的写诗训练有关。写诗要求速度、节奏、语感。我们讨论过一句诗“你看着大地上一闪而过的黑”,当时有人说,为什么不能写成“你看着大地上一闪而过的黑色”?虽然意思是一样的,但念出来味道就不对,语感上差了一点。你说不清差在哪里,但你可以感受到。

写纪录片也要语感,需要诗一样的语言去直抵核心。语感是你长时间浸泡在文字里所感受到的语言的美感。

17当年有很多作家后来转型做了影视编剧、房地产广告撰稿人,或者离开了写作的圈子。你为什么会走上纪录片撰稿人这条路?

这就涉及一个问题:写字的人今天怎样谋生。写字的人转型去做别的事,是希望自己的文字更有价值。无论做编剧还是做纪录片撰稿人,都比原来在纸媒体上写字要更赚钱。用流行的话来说,影视是现金流更强劲的行业。这个行业会给我们的文字更高的报酬。

另一个方面,写字的人也希望自己的文字能够影响到更多的人,有更大的传播效果。所以,转型可能不是最好的选择,但却是一个不坏的做法。

18对北京这座城市有什么印象?

北京是一座会让人越来越喜欢的城市。它有一种满不在乎的大气,可以容纳各种人。它有一种底蕴,但这种底蕴不同于江南那种特别精致的底蕴,而是在见了太多世面之后,有一种波澜不惊的大家子气。北京有一种巨大的气场,不管你有多么奇怪的想法,都能找到同道之人。而且对于做文化事业的人来讲,都应该去一去北京,因为只有到北京了,你才能拥有更大的视野。

本版文/徐昕

发表评论 评论 (2 个评论)