“他以诗歌捍卫了人类的高贵和尊严” | 西川获颁2018“蝉奖”和首届“东京诗歌奖”

12月6日,诗人西川在瑞典驻华大使馆获颁2018年“蝉奖”和首届“东京诗歌奖”。

瑞典驻华大使林戴安女士为西川颁奖

瑞典驻华大使林戴安女士介绍说,“蝉奖”创立于2004年,当时是为了纪念瑞典诗人、诺贝尔文学奖获得者哈瑞·马丁松诞辰100周年。马丁松一直对东亚诗歌抱有浓厚兴趣,此奖专门颁给东亚诗人。今年给西川的颁奖词是:“他以非常敏锐的方式,以诗歌捍卫了人类的高贵和尊严。”(之前获得此奖的有北岛、杨牧、高银、水田宗子等诗人。)

短暂休息后,首届“东京诗歌奖”也在同一场地颁给了西川。

“东京诗歌奖”创办者田原(左)为西川颁奖

首届“东京诗歌奖”授予西川的理由是:在中国诗坛,他不仅是一位少见的,在诗歌、评论、随笔、翻译领域均有建树,而且也是一位全面的语言突击手。同时他也是现代诗人中熟知中国古典文学和精通一门外语的诗人。

西川在中国古典文学领域的研究功力,从其研读唐诗的力作——《唐诗的读法》中可见一斑。在此书中,西川置身于唐代的社会生活方式,全景式观察和探究数万首唐诗产生的根源。

诗人欧阳江河如是评价这本《唐诗的读法》:“民间经常说'招魂',我觉得西川的读法比'招魂'还厉害,他让古人从我们认为已经尘埃落定的、冰镇的状态中复活了。”

安史之乱。儒家道统。杜甫和韩愈

文/西川

(本文摘自活字文化策划、北京出版社出版西川研读唐诗著述《唐诗的读法》,有删节)

1

唐代的主流诗人们,王昌龄、王维、储光羲、李华、李白、李颀、杜甫、高适、岑参、元结、冯著等,或得意或失意,或富有或贫穷,或拘谨或放达,一路走到了安史之乱(755—763年)。

安史之乱对于唐朝的影响,对于整个中国历史的影响都是至强至大的。日本学者内藤湖南认为唐宋之际是中国古代和近世的交接点,因有“唐宋变革说”,也可以被称作“唐宋之变”;陈寅恪更明确提出安史之乱是中国古代历史的分水岭。

安史之乱之前是青春、慧敏、统一、安定、富足、高歌的唐土,安史之乱后,唐朝元气大伤,艰辛、危机、动荡接踵而至,党争、宦官政治、藩镇割据的局面形成;不过与此同时,唐朝却并没有像汉朝分成西汉、东汉,像晋朝分成西晋、东晋,像宋朝分成北宋、南宋,于此也见出了唐王朝生命力的顽强。

对唐朝的诗歌写作和更广义的文学创作而言,安史之乱同样起到了重大的转捩点作用。它废掉了一些人的写作功夫,淘汰了一些人的写作成果。

如果一个重大历史事件如安史之乱的出现,不能在淘汰与报废的意义上影响到诗人作家们的创作,那它基本上就是被浪费掉了。

而安史之乱居然为中国推出了最伟大的诗人:杜甫。这是安禄山、史思明没有想到的,这是王维、李白、肃宗皇帝没有想到的,这也是杜甫自己没有想到的。

杜甫像

杜甫的写作成就于安史之乱,没有安史之乱,他可能也就是个二流诗人。

他被迫走进了安史之乱,将周身的感觉器官全部打开,记录下自己的颠沛经验,接通了一己“天地一沙鸥”的存在与当下历史、古圣先贤的坎坷,将自己的文字提升到日月精华的程度,同时解除了王维式的语言洁癖,靠近、接触、包纳万有。

在杜甫面前,王维所代表的前安史之乱的长安诗歌趣味,就作废了。王维经历了安史之乱,但是他已然固定下来的文学趣味和他被迫充任安禄山大燕朝廷伪职的道德麻烦,使之无能处理这一重大而突然,同时又过分真实的历史变局。这真是老天弄人。

其经历、处境令人联想到才高掩古、俊雅造极,却丢了江山的宋徽宗。王维的语言写山水、田园和边塞都可以,他可以将山水、田园和边塞统统作为风景来处理,以景寓情,借景抒情(借用中学语文老师们的话),但要处理安史之乱,他需要向他的写作引入时间维度,同时破除他的语言洁癖,朝向反趣味的书写。

这对王维来说是不可能的工作。

王维像

所以安史之乱塑造的唯一一位大诗人是杜甫。杜甫在安史之乱中发展出一种王维身上没有的东西 :当代性。杜甫的诗歌很多在处理当下,他创造性地以诗歌书写介入了唐宋之变。

古往今来,一般人都会认为当下没有诗意,而比如月亮、秋天、林木、溪水、山峦、寺宇、客栈、家乡,甚至贫穷、蛮荒、虎啸猿啼,由于过去被反复书写过无数遍,便被积累为诗意符号,会顺理成章地呈现于语言。

但在当下,忽然哪天化工厂爆炸,石油泄漏,地下水污染,股市崩盘,你写诗试试,你写不了,因为你那来自他人的、属于农业文化和进士文化审美趣味的、模式化了的、优美的、书写心灵的所谓 “文学语言”,处理不了这类事,因为你在语言上不事发明。

杜甫的当代性是与他复杂的时间观并生在一起的。他让三种时间交叠:历史时间、自然时间、个人时间。而如果说王维的风景也贯穿着时间之纬的话,那么那只是一种绝对的时间。所以在这个意义上王维是一个二流诗人。

钱锺书判断王维就是个二流诗人,但却是二流诗人里最好的一个,他说 :“中唐以后,众望所归的大诗人一直是杜甫……王维和杜甫相比,只能算‘小的大诗人'。”

李白也卷入了安史之乱,他吟咏着“但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙”加入了永王李璘的勤王军队。一个人自大到国难当头依然这么自大,而且是将文学自大转化成了政治自大,这也算是奇观了!

李白没想到肃宗登基后,永王就成了叛军,在老朋友高适的镇压下,他走上了流放夜郎之途。

2

唐朝是一个国际化的朝代。唐土上居住着众多少数民族和外国人。唐朝廷任用非汉人做边将,受益的也不仅是安禄山,西突厥突骑施部首领哥舒翰也是受益者之一。

在安史之乱之初,因兵败与谗言被朝廷斩杀的大将高仙芝是高句丽王族。在随驾玄宗皇帝避难蜀中的人员当中有一位汉名晁衡的日本人,本名阿倍仲麻吕。

安史之乱中史思明所铸得壹元宝和顺天元宝

安史之乱特别复杂:汉族、中国的正统王朝、少数民族、外国人、西域文化,还有宗教问题,都混在了一起。由于安史之乱,回纥人进来,吐蕃人进来,中国一下就乱了套,中国历史来了一个跨越唐宋的大转折。

荣新江指出:“安史之乱后,唐朝境内出现了对胡人的攻击和对胡化的排斥。特别是中唐时代思想界对于胡化的反弹,演变成韩愈等人发动的复古运动。这种一味以中华古典为上的思潮,最终导致了宋朝的内敛和懦弱。”

宋朝人是否“懦弱”,韩愈究竟只是顺应了当时思想界的演变还是有其独特的作为,咱们都可以再讨论,但韩愈确实“做书诋佛讥君王,反对宪宗迎佛骨,然后被贬潮州刺史。在赴任的路上他写下“欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年”的诗句。

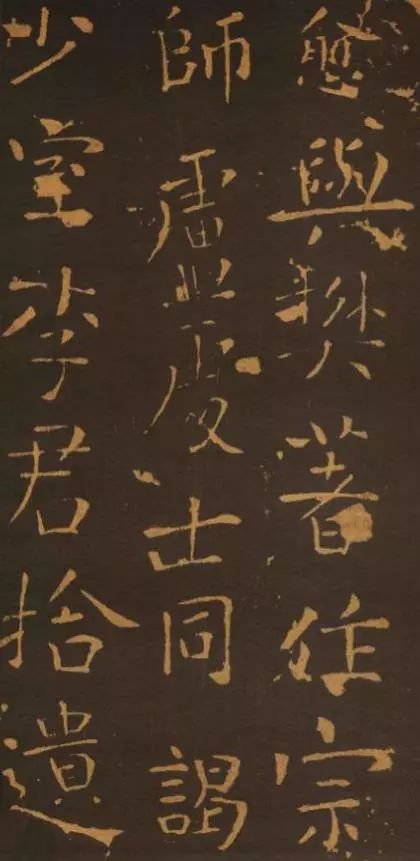

韩愈书法碑

在韩愈看来,释迦牟尼也像安禄山一样是异种。在其于元和十四年(819年)所上《论佛骨表》中,韩愈说 :

伏以佛者,夷狄之一法尔。自后汉时流入中国,上古未尝有也……夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义、父子之情。

这样的反对理由以国际化的今人看来既肤浅又可笑,但对韩愈来说,这肤浅又可笑的理由却来自中原民族的切肤之痛。

所以韩愈在思想领域就必欲回归儒家道统,与此相应,他在文学领域搞古文运动(但古文运动的源头可追溯到《隋书》中记载的隋文帝“普诏天下公私文翰并宜实录”,或者更早。初唐陈子昂在《与东方左史虬修竹篇序》中感叹道: “文章道弊五百年矣。”玄宗朝李华、萧颖士亦尝为古文。但古文运动到韩愈、柳宗元手上得以确立,无疑是得到了安史之乱的推动)。

他在写诗上以文为诗,在趣味上扣住当下,甚至扣住当下世界非诗意的一面(对韩愈的诗歌,宋代严羽在《沧浪诗话》中指其缺乏妙悟,不如他的好朋友孟郊。但妙悟恰来自佛教禅宗。而佛教,在韩愈看来,正是外国人的玩意儿,尽管禅宗是本土化的产物。)。

拿韩愈和与之同朝为官的大诗人白居易做个简单比较,我们就能看出韩愈所推动的时代性思想转变、写作方式的转变其力量有多大:对白居易来说,安史之乱只是提供了他写作《长恨歌》的题材而已。 而且这题材还被约束在了贵妃杨玉环和玄宗皇帝李隆基的绵绵无绝期的爱情悲剧上。

南宋佚名《杨贵妃上马图》(藏波士顿艺术博物馆)

韩愈的儒家道统上溯到孟子。韩愈在《原道》一文中说 :

曰:“斯道也,何道也?”曰 :“斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。”尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲; 轲之死,不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行;由周公而下,下而为臣,故其说长。

这样一个儒家道统有编造的嫌疑,但在《与孟尚书书》中,韩愈说 :“使其道由愈而粗传。”——他这是以圣道传人自居了。

晚唐杜牧在《书处州韩吏部孔子庙碑阴》中充分肯定了韩愈对张大儒家道统所起的作用:“称夫子之德,莫如孟子;称夫子之尊,莫如韩吏部。”

韩愈的这种道德、学术与历史姿态,对后世儒生、知识分子影响至深,宋儒张载“为天地立心”的豪言姑且略过,即使到陈寅恪,也有“吾侪所学关天命”的说法。

孟子和韩愈所总结的中国道统,为读古书的人们所熟悉,这里咱们只是复习一下。韩愈和孟子之间的关系可能不仅是 “道统”的传递。两人气质上应亦有所相同。

苏轼《潮州韩文公庙碑》:

自东汉以来,道丧文弊,异端并起,历唐贞观、开元之盛,辅以房、杜、姚、宋而不能救。独韩文公起布衣,谈笑而麾之,天下靡然从公,复归于正,盖三百年于此矣。文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅: 此岂非参天地,关盛衰,浩然而独存者乎?

这“浩然”二字来自孟子的“我善养吾浩然之气”。

苏轼《潮州韩文公庙碑》说:

是气也,寓于寻常之中,而塞乎天地之间。 卒然遇之,则王公失其贵,晋、楚失其富,良、平 失其智,贲、育失其勇,仪、秦失其辩。是孰使之然哉?其必有不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者矣。故在天为星辰,在地为河岳,幽则为鬼神,而明则复为人。

这是一段感人至深的表述。由是,我们看出了苏轼本人与韩愈、孟子道统的相通——尽管苏轼更是一位儒释道兼通之人。由是,我们也看出一般宋儒对于韩愈道统的认同与绳系。

韩愈像

宋儒由此倡孔孟,再往后,官员—文人—思想者们最终将宋化的儒学提升到国家哲学层面,这就是传道系统的延续。唐以后这样的精神气度影响到每一位真正的有质量的文人、诗歌作者。

正是这样的精神气度严格区分了唐以来的中国古典诗歌与当下的所谓古体诗。

诗不诗的不仅在于语言是否精简,词汇是否优雅、古奥,诗意是否噬心,诗格是否快意恩仇或者嬉笑怒骂或者块垒独浇或者空阔寂灭,当代古体诗即使守平仄、押古韵,而没有士子精神、儒家道统、道释之心,那和中国古典诗歌也是差着十万八千里。

古人是无法冒充的。咱们只能活出咱们自己的容纳古人、与古人气息相通的当下、今天、现在、此刻。

3

前面说到安史之乱成就了杜甫的写作,而杜甫“诗圣”地位的确立应该与孟子、儒家道统的完全确立处于同一时期,至少不无关系。那么儒家思想是如何介入中国人的文学艺术创造的呢?

钱锺书在《中国诗与中国画》一文中谈到中国人对诗与画有不同的评价标准,他说 :“在中国文艺批评的传统里,相当于南宗画风的诗不是诗中高品或正宗,而相当于神韵派诗风的画却是画中高品或正宗。旧诗或旧画的标准分歧是批评史里的事实。”

按照钱锺书这个思路,我们可以推出,历史上人们以道家、禅宗标准评画,而以儒家标准评诗。

因而杜甫被尊为“诗圣”。而“圣”在儒家表述系统里地位是最高的。

在晚唐司空图所著《二十四诗品》中,位列第一的是与儒家品味相关的“雄浑”,其后便是“犹之惠风,荏苒在衣”的“冲淡”之品。在随后的诸品中,有十几品其实都可归入“冲淡”品。而严羽倡导诗歌的“妙悟”,更是“论诗如论禅”。

虽然在《沧浪诗话》中他也要诗人们“以汉、魏、晋、盛唐为师,不做开元、天宝以下人物”,但在他做出“诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也”的判断之后, 中国人对于诗意的看法其实是有了一些变化的。

清初王士禛主“神韵”,袁枚主“性灵”,弄得明代“文必秦汉,诗必盛唐”的前后七子一个个笨拙老派的样子。

到了今天,人们在谈论杜甫这样的儒家诗人的时候开始强调其次要的一面,例如其率意、意趣, 甚至顽皮,例如“两个黄鹂鸣翠柳” “黄四娘家花满蹊” “桃花一簇开无主”等等。

这样的诗句被娱乐化、生活化、去深度化的今人认为更能体现杜甫的本性,是杜甫更真实的一面——仿佛那个死里逃生又颠沛至死的杜甫反倒是刻意做出来的似的……

但不管怎么说,杜甫被尊为诗圣就是儒家的胜利。而儒家真正的胜利竟然部分地是拜安史之乱所赐!

有点倒霉的是自大狂李白。宋人“抑李扬杜”,影响至今。我们看今人的唐诗选本,杜甫的诗歌篇目总是多于李白。

那么何谓儒家诗歌标准呢?《毛诗正义·诗谱序》中说:“然则诗有三训:承也,志也,持也。 作者承君政之善恶,述己志而作诗,所以持人之行,使不失坠,故一名而三训也。”杜甫的不少诗篇确符合这入世的“三训”(尽管《诗谱序》所言之“诗” 为《诗经》之“诗”)。

而今人写诗,经过了“五四”、 共产党教育,读过了西方、俄罗斯、拉美的浪漫派、现代派、后现代主义,以及哲学、社会理论、文化理论中的形式主义、结构主义、解构主义、女性主义、 新历史主义、对西方的东方主义的批判、后殖民理论,以及政治哲学中的西方马克思主义、自由主义、 无政府主义……

再面对这“三训”,你一定会犹豫不决要否遵守,除非你铁了心,完全无视这一切。

end

当代著名诗人西川研读唐诗的力作,以新颖独特的视角、直率大胆的写法,带你回到唐人的写作现场,探求古人创作的秘密。

发表评论 评论 (2 个评论)