被遗忘的声音与蔚蓝的蓝色

作品和夜晚

阿莱杭德拉·皮萨尔尼克(阿根廷)

让渴望成为我的象征

意念唯一的梦

再也不在爱里滋养

我曾是林中之狼

纯粹的给予

纯粹的漫游

在身体的夜晚中

说那纯真的话语

被遗忘的声音与蔚蓝的蓝色

敏感偏执的波契亚说过,“今天将要结束,明天也将结束,难以结束的是昨天”,他拼命在庸常的生活里折腾跳跃,就是为了生存,那一行行被称之为诗歌的东西,不过是日积月累的附属产物。

诗人多是孤独的,波契亚算是最孤独的诗人了,《遗忘的声音》是其仅有的一部文学作品,薄薄的小册子,大概不到两百句。句子短促也很孤独,诗意与泰戈尔的某些短章有些相似,哲理的禅味不尽相同。

贫困时代的诗人如何吟诵,这种思索本身就有种畏葸不前,时代最终如何?也解决不了所有人的饥饿,更不准备解释那些十四行诗,除了一无所知,还由于诗人真正的贫困。波契亚自费出版了唯一一本诗集,无人知道最后的卖相掺杂着诗人的期冀,以及彼时会有多少人读懂了其中的意味。

我们无时无刻不在呼吸,诗人在寻找腐朽,或在腐朽中璀璨出花朵。撇开浮在表面的枯枝稻草,他们的眼光深邃见底。生活的拉拉杂杂,一不小心基本会被其所伤,凝视深渊,深渊同样也回眸。帕斯把此当作一个时间抑或空间,留和走缝隙的停顿。

日子摇曳,诗人说自己是其中某个停顿。停顿是什么呢?波契亚是十五岁的港口搬运工,印刷厂的小杂工,混沌的云彩,油墨的芬芳,大轮的呜鸣,蝼蚁般的人群。每个人都要走到早已制定的道路上,义无反顾的死亡。

世界黑夜愈是趋近黎明愈是黑暗,睡着的人是没有任何感觉的,折磨的是浅睡的,失眠的,还有隆冬无家可归的喵星人,或许它们本就不属于温暖的一团。它们也常常与我对视,冷漠短暂,点漆般,晶晶亮。不像皑皑白雪中窜出的冻犬,朝着喧闹的浊世不停地狂吠。

13岁立志当诗人的黑塞,22岁终于自费出版了第一本诗集《浪漫主义之歌》,之前的精神困顿濒临崩溃,至少不用类似波契亚为了贫穷谋生所骚扰。黑塞在神学院以及其它什么安逸的地方,继续叛逆着,也就此阅读了大量诸如菲尔丁、塞万提斯之类文学作品。

这反复无常的冬天,说好的雪呢?变成了来回穿梭的雨。还不是博尔赫斯的《雨》,下雨,无疑是过去发生的一件事。那雪呢?是不是能瞧见未来。

波契亚《遗忘的声音》每一句前都有个奇奇怪怪的编号,它们的存在刻意告诉时间地点不同,明明有时候可以按着顺序读下去,眼睛漂浮回来的时候,序号不见了,撞上了那句,“对知道的东西深信不疑,是因为知道的不多”。

读普希金几乎是年少轻狂,世界仿佛就在脚下,瞧着玫瑰一样的姑娘,春夏秋冬的经过,瞧着趋之如骛的表白,“我曾经爱过你,爱情,也许”,玫瑰娇艳的不等人。想起艾略特的诗句里窥视的今天清晨,它和昨天的花一样盛开。

比起波契亚数百行的空旷,被所依赖的安眠药迷倒早逝的阿根廷女诗人,阿莱杭德拉·皮萨尔尼克的短诗,充漫了情欲与人间格斗的诡异。他们两人诗歌国内的翻译竟是同一人,蔡天新,浙大的数学系教授,教授的另外两个身份,诗人与旅行家,更令人艳羡不已。

“我们活在这个世界上,像一束子弹,穿过暗夜的墙。”数学家蔡天新的这句诗被烙印在法国大书店的橱窗,也敲打在以色列发行的旅行明信片。他那种空白无味萧索中的决绝,有点波契亚相仿的滋味,“生命只是一次长长的企盼,加上一次长长企盼的结束。”

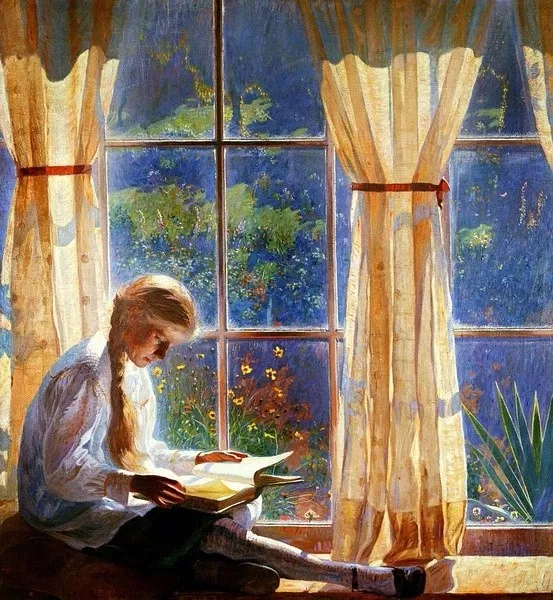

【 绘画:丹尼尔.加伯(美国) 】

发表评论 评论 (2 个评论)