一诗一会·100

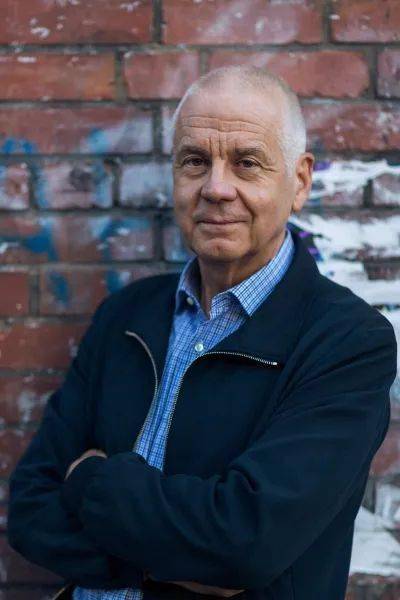

马蒂亚斯·波利蒂基(Matthias Politycki,1955-),德国当代诗人、小说家。(图片由未读提供)

马蒂亚斯·波利蒂基被誉为德国作家中的环球旅行者和文学冒险家。他每年有一半时间都在路上,至今足迹已遍布全球100多个国家。值得一提的是,波利蒂基一直保留着老派德意志人的习惯,顽强地拒绝使用手机,仅依靠地图和记事本安排旅行和工作。在旅途中,他试图用文字留下世界各地的画面和历史的温度,并将周游世界的经历和体验透过文学想象的催化炼成小说。《180天环游世界》、非洲题材的《有角的男人》、中国题材的《彼岸故事》等都是此类代表作,另外,他还著有多部与旅行有关的散文集和诗集。

尽管凭借小说出名,波利蒂基却更愿意将自己视为抒情诗人。自十六岁开始写诗以来,诗歌就是波利蒂基在日常生活中疏解愁绪的唯一方式,用他的话说,写诗的意义就是“将倾斜的世界重新归正”。他的诗歌大多创作于陌生的城市、山林间、荒漠中、大海边,只有极少数是在书桌前写就,这就意味着诗人要以极快的速度才能将必要的事物记下。在波利蒂基看来,诗歌正是诞生于困境与激情,“有力、精准的词句硬生生地和陈词滥调、自怨自艾混杂在一起。为了给这样的记录以明晰的形式,让它成为一首诗歌,诗人需要以‘冷峻的目光’,保持时间与情感上的距离,一而再,再而三地去打量它。”

与年长一辈的“68一代”作家不同,波利蒂基等“78一代”作家的作品不再以宏大历史叙事和反思战争为题材,他们渴求从后现代文学的语言迷宫里走出去,寻找个人的风格。在这一背景下,波利蒂基提出了德语文学“新可读主义”的主张,将矛头直指德国文学注重哲学思辨、轻视叙事技巧的传统。他认为,文学实验的先锋派往往“除了语言一无所有,结不出果实”,实际上,那些晦涩玄奥、曲高和寡的文学风格并非是某种内在思辨性的体现,而是作家企图以文字标新立异,不尊重读者感受的结果。对于作家而言,写作不仅是一种使命,更是一种职业。因此,作家不该置身于公众之上,而应尽可能让读者感到满意、幸福。“能触动我们的只有那些以生命去讲述,渴望立即被人理解的诗歌。”

近日,波利蒂基的诗集《在光与万物背后》由未读出版,集结了诗人为中国读者精选的81首诗。波利蒂基在诗中分享了自己在过去30年间对自然、城市、生活与爱情的诸多感受,也记录了在世界各地旅行过程中受到的启发。尽管波利蒂基曾多次造访中国,但这本诗集中却没有太多关于中国的诗。对此,诗人表示:“诗歌是忧愁的产物,我在心情愉悦的时候不写诗。显然,我在中国的大多数时间里是幸福的——这是我对于这个问题简单而又珍贵的回答。”

《在光与万物背后》

[德]马蒂亚斯·波利蒂基 著 胡蔚 等译

未读·贵州人民出版社 2021-02

博茨瓦纳蓝调

沙漠的北方有一条大河,

找不到通往大海的路,

干涸的大河,巨大的三角洲,

几万平方公里莎草林严严实实,

还有睡莲、苍鹭、鱼鹰,

身披白色和黑色的羽毛。

我穿上卡其工装裤,

躺在独木舟,穿过芦苇丛:

男人坐在船尾,手持一把长杆,

不知要将我带往何方,

他哼起一支黑色的歌,

其实,我只需

将团团小飞蝇赶走。

你要理解,

这一天,世界已经相当努力了

我真的不想抱怨:

轰隆夯哧叽喳吱呀,这么多树叶和苇竿

在我们身后响成一片……

当我从这片莎草天堂归来

(两天、三天,也许四天之后),

没有人会知道我轰轰作响的一天。

“很有趣”,有人也许会敷衍我:

“好像一个多瑙河三角洲

在非洲”……

你是否理解,

疲惫的日头,层层的芦苇

这一天并不有趣,

这一天太美,以至于

我不想再经历,最好

马上把它忘记,

因为我明白,我心里清清楚楚,

我的余生也许将独自度过

与睡莲、苍鹭和鱼鹰一起,

和远方传来的嗥叫和嘶鸣,

与眼前的嗡嗡飞蝇。

在我的独木舟里,

在这美得可怕的日子里。

胡蔚 译

轻轨车站,麻雀啾啾

一个冷得窸窣作响的周一清晨,

太阳尚低悬于空中,

光照已经如此强烈,

轨道上的锈迹蔓延,

变幻出轨道边的碎石,

那是一块来自昨夜,

覆满白霜的暗色蜜饯残骸。

站台上的人屈指可数,

仿佛是来自早已停播的电影中,

头戴毡帽,溃败的鞑靼人,

伪装成抽烟者,静默的群众演员。

如果微微侧耳倾听,

轨道那边光秃的灌木丛中

一只冒失的鸟儿唧唧啾啾,

一定是位中了毒咒的波斯王子,或者

至少是一只怀揣破碎之心的麻雀,

可这时,偏偏是这时,

有人打起电话,说个不停

又是如此大声,以至于他

消融在喷出的话语蒸汽中。

胡蔚 译

在光与万物背后

有时

在一个周日下午,

一切那么静寂,以至于日子突然裂开一道缝隙。

于是你抬起头

从手边的文件中

你抬起头,

有那么一次,你可能听到:

时间的汩汩涌流,

就在光与万物背后。可是

正如你微微侧头

把手放在耳后,

这道裂缝,

已经重新闭合。

郭笑遥 译

泪水苦咸的真理

它总在那里——

在琥珀的气泡里蛰伏,

在时钟的表盘上逡巡,

在我写诗时敲击之

键盘的漆黑中潜隐,

它还在一对鸭雏处出没,

它们蜷居于灯座之上,

想博人一笑。

它在镇纸的顽石中栖身,

又往抽屉里逃遁,

化作墨水瓶、手绢、

印台和

揉皱的便笺。

它总在那里。

即便我作别这小屋,

去往廊道的彼端,找寻我的幸福,

即便我告别这房舍,

奔赴另一座城市,

它总在那里。

它随秋叶,

拂过街道。

落座在转角的咖啡馆,

向我抛来,莞尔一笑。

任我前往何处,

它都朝我招手,歌唱,跳跃。

它在那里。

张为杰 译

我这样的人为何在坏天气里跑步?

——周四进行曲

跑呀跑呀,只管跑呀,

穿过公园,和林荫路——

跑呀跑呀,跑呀跑呀,

像头野兽,永不驻足!

一路狂奔,蹚过水坑,

濯清泥泞,洗净风尘,

跑呀跑呀,直到周围

树丛轰响,天光轮转,

跑呀跑呀,不仅只有

狗和被遗忘的老者,

向你注目致意,

跑呀跑呀,直到你也

不再知觉,晨昏时序,

跑呀跑呀,直到路旁

长出棕榈,和仙人掌,

还有幽兰,馥郁芬芳,

令你迷醉,你才可以——

不,你不会歇息一下,

而是,步履轻盈地

一跃而过,如同周二,

跑呀跑呀,只管跑呀,

像头野兽,永不驻足!

张为杰 译

樱花节

来自孟安赫的讲述

在樱花树下饮酒,

忘却了时节。

我把鞋子

扔上了树梢。

樱花如雪翩然飘落。

鞋子却未落下。

我们协力摇晃树干。

我们的身上开满樱花

一整日。

邵梦琪 译

雨季

柬埔寨暹粒

早晨,雨

中午,雨

晚上,雨

雨

还是雨

我们坐在椰子商人的伞下

或在僧侣的庙宇废墟上,

雨水

沿着方形石块的缝隙

滴落

我们若是交上好运,

躺在了酒店床上,

吊扇的声响将会

如同雨打屋顶,啪嗒啪嗒

早晨,雨

中午,雨

晚上,雨

雨

还是雨

赖雨琦 译

本文诗歌选自《在光与万物背后》一书,经出版社授权发布。按语写作/编辑:陈佳靖,未经“界面文化”(ID:BooksAndFun)授权不得转载。

发表评论 评论 (2 个评论)