《威廉·华兹华斯传》于2020年出版,这是“文学纪念碑”丛书的子丛书“浪漫星云”的第一本,2020年是华兹华斯诞辰250周年,这篇文章根据朱玉在上海思南诗歌书店的诗歌朗诵会《华兹华斯的欢乐与治愈》的实录文字整理。嘉宾朱玉是中山大学英语系教师,华兹华斯研究专家,也是《威廉·华兹华斯传》译者。

华兹华斯,你应该出现在这个时代

朱玉

华兹华斯其人其诗

华兹华斯曾在历史动荡的时刻写过一首十四行诗,他在诗中呼唤英国文艺复兴时期的大诗人弥尔顿:“弥尔顿,你应该在出现在这个时代。”2020年上半年疫情很严重的时候,我常常想起这句诗,只是改成了“华兹华斯,你应该出现在这个时代”,不仅是因为早在两百多年前,诗人就对我们的社会环境和生活状态给出警示,而且也因为,他的诗蕴含着欢乐和治愈的力量。有趣的是,年初,英国的《每日电讯》刊登了一幅自我隔离主题的漫画:

画中有一辆警车在巡逻,下面这四行文字,大意是,“任何人若想在外漫步,必须孤独如一朵云。必要时,水仙花可以聚集成群。”

这几句话来自华兹华斯家喻户晓的一首诗。我们对华兹华斯的最初印象大多源于此诗。有时,我们用第一行作为题目,《我孤独地漫步如一朵云》;但这首诗更流行的题目似乎是《水仙》,因为诗中写到水仙花。

这首诗共有四节,前三节用过去时写成,回忆他在湖区漫步的一个瞬间,他看到一大群金色的水仙,但是第四节突然换成了现在时。他的很多诗都有这个特点,总是包含一个时态的转换,说明他总是从记忆中的瞬间汲取欢乐与治愈。

我们看一下最后一节:

常常当我卧在长榻上,

百无所思或心事重重。

它们闪现于我心灵的目光,

是独处之中的至福。

于是我的心欢喜盈盈,

同水仙花一起舞动。

不知大家读完这首诗后,是更喜欢“我孤独地漫步如一朵云”这个题目,还是更喜欢用“水仙花”做题目?我觉得这里涉及两个角度,如果用“水仙花”,这就是一首典型的浪漫主义自然诗歌;如果用“我孤独地漫步如一朵云”,可能更贴近于华兹华斯的主旨,因为他不仅在书写自然,更注重心灵与自然的交流,特别是心灵在独处之中获得的至福。在第三节有很多与“欢乐”有关的单词,如“欢欣”“愉快”和“欢畅”,但是最后一节的“至福”(bliss)甚至比“喜乐”更高一筹,而“孤寂”显然是诗人企及这种升华的基础。这幅画延续了华兹华斯的孤独者形象:他歌颂独处的时分,以及心灵目光独有的欢乐。他的诗常常追忆这样一些治愈的瞬间,给我们带来慰藉。

诗中写到的长榻

格拉斯米尔湖畔的水仙花

在我们的生命过程中,有一些瞬间,

它们以超卓的清晰度,保有复元的

功效;当荒谬的见解与纷纭的思想

使我们消沉,当琐碎的牵挂与日常的

社交以更沉重、更致命的压力使我们

颓丧,它们却能滋补我们的心灵,

无形中修复它的创伤。

“瞬间”(spot of time)是华兹华斯重要的诗学概念,指的是“生命中某次具体而完整的经历就像时间线条上的点,虽平凡而短暂,却包含着丰富的内涵和意义,成为日后回忆的对象,乃至能辅助精神的康复。此类瞬间的意义在相当程度上是主观赋予的,因此它们也印证了心灵的创造力”。这些瞬间不仅是他的情感基础,也是塑造其个人身份的关键。这一思想对后来的乔伊斯和普鲁斯特都有一定影响。

华兹华斯诗歌中的经典瞬间

“去纵步直穿一孤星映姿的湖面”

长诗《序曲,或一位诗人心灵的成长》第一卷中的滑冰片段,基于丁宏为译本,局部有调整

我们脚踩冰刀,在光洁的冰面上刻画,

…………

喧声中,悬崖峭壁高声响应,

裸木枯枝与每一块覆冰的岩石

都如生铁,锒铛作响;远方的山丘

则给这喧闹送回异样的声音,

不难觉察它的忧伤,而在此时,

东方的星光晶莹闪烁,西天

桔红的余辉却已完全消逝。

我常离开这沸反盈天的喧嚣,

来到偏僻的角落;或自娱独乐,

悄然旁足,不顾众人的兴致,

去纵步直穿一孤星映姿的湖面,

见它在面前遁去,遁逃时将寒光

洒在如镜的冰池。我也常常

和大家一起随风旋转,看岸边

所有模糊的景物都抛出高速的

弧线,在黑暗中不停地疾驶,这时

我会突然停止,站稳脚跟,

但那孤寂而陡峭的山崖继续

在我周围旋转——似乎自转的

地球将她每日的运动向人类

展示!绵联的峭壁在我身后

排出庄严的队列,延伸而去,

远处的愈加渺小,我注视着,直至

万物静止,如酣眠无梦无思。

这是《序曲》中的经典片段,幼年的华兹华斯放学后不想回家,就和小伙伴们一起去滑冰,片段体现了动与静。

在众声喧哗之中,有一段话非常关键:“我常离开这沸反盈天的喧嚣”,从这里开始是一个转折,他离开了喧嚣的人群,“来到偏僻的角落,或自娱独乐,悄然旁足,不顾众人的兴致,去纵步直穿一孤星映姿的湖面”。

这几行诗刻画了浪漫主义自我的典型形象:既不拒绝群体活动,同时又总是于热闹当中寻求一份孤寂,这或许是为了更好地与自我进行交流——“去纵步直穿一孤星映姿的湖面”。孤星投射在湖面上的影子也就是诗人自我的影子。用冰刀穿过这个孤影,在其上刻下印迹,都象征着一种强烈地要与自我融合的渴望。而影子总是遁去,难以捕捉,又暗示着自我之难以企及。

这一片段或可作为浪漫主义自我探索的缩影。华兹华斯的超卓之处,或许就在于他能够在飞旋之中戛然而止,“站稳脚跟”,不随物转,而是静观万物之动。

他沿着大地的弧线跃出大地的掌心

谢默斯·希尼《华兹华斯的冰鞋》

华兹华斯非常喜欢滑冰,直到六十岁时还在湖上飞驰。爱尔兰诗人谢默斯·希尼写了一首《华兹华斯的冰鞋》,与前述“滑冰片段”遥相呼应,也表达了希尼对华兹华斯的理解。

星斗在窗间。

石瓦作响。

鸟还是枝条?

抑或冰刀在平静的冰面上摩擦、疾驰?

不是那空留冰刀的“冰鞋”

在橱窗中跌向尘埃

扣栓脱落,

而是它们在冰封的温德米尔湖上的飞旋

当他沿着大地的弧线跃出大地的掌心

并在大地上刻印留音。

爱尔兰诗人希尼在湖区华兹华斯博物馆看到了陈列的冰鞋,很有感触,写下这首诗。

我们看到,前三行错落有致的排列,仿佛冰刀在湖面划过的弧线。我们也听到声响——“石瓦作响。鸟还是枝条?”——仿佛是华兹华斯滑冰游戏的余音,也暗示着华兹华斯的诗歌在两百多年后依然被听见。

希尼从橱窗中残损的“冰鞋”联想到它们当初富有生命力的“飞旋”,并通过一组声音遥遥呼应着华兹华斯当年滑冰时的喧声。最后两行生动地刻画出华兹华斯作为诗人的特质:他既能够“沿着大地的弧线”深入平凡的人间生活、努力探索人性的规律,同时也能够“跃出大地的掌心”,以诗歌(“刻印留音”)表达着超越凡俗的思想。

“这一切都像同一心灵的运作,同一脸庞的表情,同一棵树上的花朵”

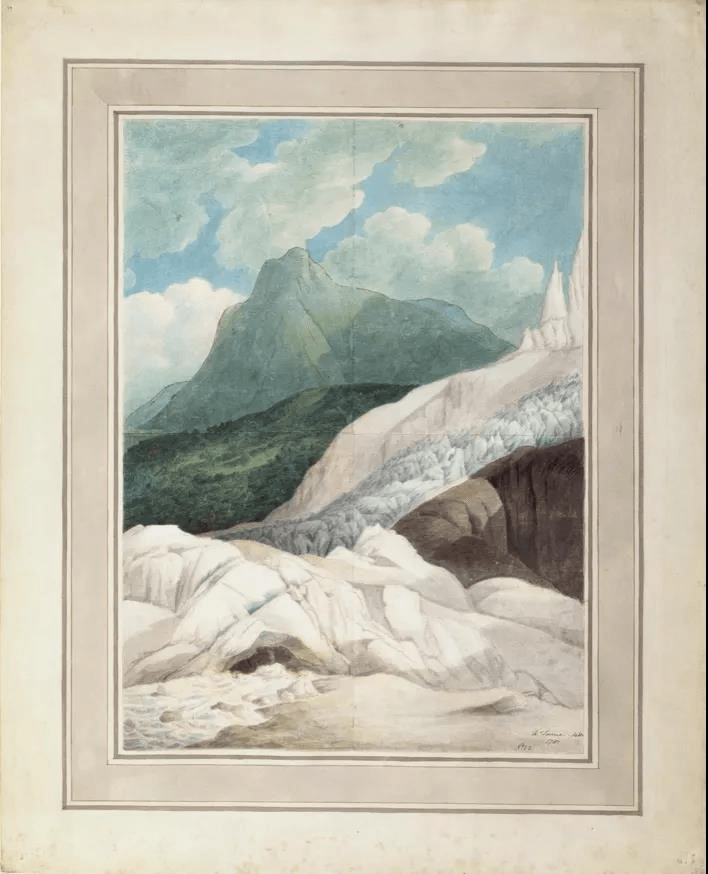

长诗《序曲,或一位诗人心灵的成长》第七卷中的翻越阿尔卑斯片段,基于丁宏为译本,局部有调整

1789年,华兹华斯怀着一位理想青年的全部热诚拥抱初期的法国大革命。那年他十九岁,“能活在那样的黎明已是至福,/ 若再加年轻,简直就是天堂!”

翌年,他穿越法国,欣然相信他与途中邂逅的所有公民都在见证着历史的转折,“法兰西正值最金色的时光,/ 人性也似乎再次于世间诞生”。华兹华斯后来忆起,尤其激动人心的是,人们不仅为眼前的法国事件而欢乐,更确信人类正在走向新的纪元:“不只几个得天独厚的地区,而是整个大地 / 都披上希望的彩衣。”

1790年7月至9月底,华兹华斯和他的本科校友踏上了欧陆壮游,一场“疯狂而不切实际”的徒步旅行。7月13日,他们穿越多佛,抵达加莱,这一天是法国结盟日的前夕,人们正在庆祝攻打巴士底狱一周年。华兹华斯写道:“旅程中,我千万次因无力将眼前的美景更深刻地保存在记忆中而遗憾;一次又一次,在离开一处胜地之前,我重新折返,怀着最热切的渴盼,希冀能带走一幅更生动的画面。此时此刻,当众多这样的景色浮现在我脑海中,我感到一种至高无上的喜乐,想到我生命中的每一天都将从这些画面中汲取幸福。”华兹华斯告诉妹妹:“阿尔卑斯山徒步的记忆永不磨灭。”

在这昏暗的山隘中,只有溪水

与小路是我们的同伴,我俩

与它俩一起缓慢前移,一连几个

小时。但见不可丈量的山峰上,

林木在凋朽,朽极至永恒;有一个个

瀑布的凝止的冲落;空谷中,每一个

转弯处都有阴风相逆,迷乱

而清凄;轰鸣的激流从碧蓝的天际

飞下,也有岩石在我们的耳边

低语——是些滴水的黑岩在路边

说话,似乎它们内部都有一种

语声——山溪湍急,凝视片刻,

即令人头晕目眩;放荡不羁的

云朵和云上的天宇则变换着骚动

与平静、黑暗与光明,峡谷中所有

这一切都像同一心灵的运作,

同一脸庞的表情,同一棵树上的

花朵;是那伟大《启示录》中的

字符,是代表永恒的符号与字体,

代表最初、最后、中间、永远。

《威廉·华兹华斯传》是“文学纪念碑”036号,上一本编号035是陀思妥耶夫斯基传的第四卷《非凡的年代》,里面有一章是陀思妥耶夫斯基翻越阿尔卑斯山,作者约瑟夫·弗兰克描述陀思妥耶夫斯基的状态的时候,就已经引用了华兹华斯的这首诗作为参照,因为陀思妥耶夫斯基当时根本没有体会到这些景色,所以弗兰克特意把这首诗拎出来,讲阿尔卑斯山的那种美景对人类的冲击。

华兹华斯跟他的朋友徒步穿越法国的时候,他们一心向往阿尔卑斯的壮美,想象其雄浑伟力,但是他们走着走着就迷路了。怀着失望的心情,他们来到了一个充满象征的“对立统一的”山谷。大家有没有发现诗中的许多矛盾因素?朽与恒、凝与冲、乱与静、明与暗等矛盾的事物和逆向的过程。然而“这一切都像同一心灵的运作,同一脸庞的表情,同一棵树上的花朵”,所有矛盾都能化解,达成统一与和谐。谷中的事物就像是圣经《启示录》中的文字,因为书中也写到冲突的事物和恐怖的场面。由于启示一词(apocalypse)另有末日场景的含义,我们可联想到第一次末日般的恐怖事件是大洪水。根据现代地质理论,除山峰最高处外,阿尔卑斯的山峦确留下洪水的“笔迹”,因此诗人的比喻并不过分,且有很强的象征含义。

对立统一是浪漫主义的重要思想,或许受到德国哲学的影响。比如在威廉·布莱克的《天真与经验之歌》中,羊羔与老虎都出自同一位创造者;他还认为“Opposition is true friendship”,对立是真正的友谊。还有柯尔律治《忽必烈汗》中集阳光与冰雪为一身的宫殿;“假如我能在心中复原她的交响与歌唱,…… / 我将在空中筑起这座殿堂”——统一的达成依赖想象,即诗中所说的“凭借嘹亮悠扬的音乐”。

另外,阿尔卑斯山是多位浪漫主义诗人钟爱的地方,体现了十八世纪崇尚的“崇高”/“壮美”(sublime)。雪莱1816年拜访这里时也被群山震撼,“喜极而叹,并非没有疯狂”;冰川也令人敬畏,它们“永不停息地流入山谷,以缓慢却势不可挡的进程摧毁着周围的牧场和森林,上演着漫无边际的荒凉,而熔岩只消一个时辰就可以摧毁这一切,且更加无可挽回……”我们可以把雪莱的书信与华兹华斯的书信、《序曲》第六卷放在一起阅读,它们相得益彰,非常有趣。

“天地间仿佛只有他和宇宙存在。他活在自心忙碌的孤寂中。”

《威廉·华兹华斯传》第五章“奇迹之年”的开篇

去年八月,我住在《威廉·华兹华斯传》作者吉尔教授家里。临别时,他展开一张地图,指给我昆托克峰的位置。他说,明年二月你来,我开车带你去那里……但是现在,我们这个约定不知要延期到什么时候。昆托克峰之所以重要,是因为,正是在这里,华兹华斯深切感到自己的诗人使命。

1805年,华兹华斯忆起“比昨日最甜美的画面 / 还要鲜明的景象”:当年,他与柯尔律治“漫步于昆托克碧草 / 如茵的山坡和茂树浓荫的山谷”,两人“纵情于诗性的想象”。“给柯尔律治的诗”即以此美好回忆告终,因为,正是在昆托克山峰上,华兹华斯曾致敬自己的诗歌使命——这一使命在《序曲》结尾得到重申,并致敬柯尔律治,是他点燃这个使命所必需的弥尔顿式创作热情。…… 两位诗人后来的肖像,比如海顿的《海芙琳峰上的华兹华斯》,或者华盛顿·奥尔斯顿绘于1814年的柯尔律治,都将他们描绘成孤独的存在,平静地沉浸于自己无垠的遐思。但1797至1798年,彼此的好感与日俱增,每日的联系,不停的聊天,疯狂的远足,最重要的是,写诗与构思,让他们非常快乐。烦恼和困难——从浓烟滚滚的烟囱到政府间谍——给他们蒙上阴影,尽管如此,他们还是充满欢笑。1798年5月,海兹利特初见华兹华斯时,曾留意到诗人的“嘴角有一种情不自禁的笑意”。谈起“作于阿尔弗克斯顿树林”的《痴儿》,华兹华斯说“从未如此快乐地写作”;他也记得《我们是七个》的开头逗笑了所有人,是个圈内的笑话。在这欢乐之中,柯尔律治写下他几乎所有最伟大的诗篇:《这菩提树荫将我囚禁》《老舟子吟》《忽必烈汗》和《子夜寒霜》;而华兹华斯则欣喜地发现,自己可以胜任多种风格和形式:叙事诗,沉思诗,以及他的抒情歌谣。这一年总是被称为“奇迹之年”,事实也是如此。

这是传记第五章的开篇。1797-1798年被称为“奇迹之年”。这一年非常重要,以至于有些版本的华兹华斯传记只写这一年。1798年,浪漫主义时期非常重要的散文家海兹利特与诗人初见,他后来回忆道,华兹华斯太阳穴承载着思虑的重压,眼中闪烁着火花(仿佛他看到的不仅是事物的表象),额高而窄,热切凝重;罗马式的鼻梁;脸颊的纹路雕琢着深刻的意志和情感;嘴角那情不自禁的笑意与面部其余肃穆而庄严的神情形成反差。

海兹利特一语中的:“天地间仿佛只有他和宇宙存在。他活在自心忙碌的孤寂中。”

在这奇迹的一年,诗人在妹妹、友人柯尔律治和大自然的共同作用下,走出大革命和唯理性主义导致的精神危机,建立了英国文学史上一段非常重要的友谊,并与柯尔律治合作完成《抒情歌谣集》,其序言成为英国浪漫主义的宣言。也正是因为这部开创性作品,哈罗德·布鲁姆教授将华兹华斯与意大利文艺复兴时期诗人彼得拉克成为西方抒情诗的两大革新者,认为《抒情歌谣集》标志着现代诗歌的开始。

“人类的心灵无需粗俗或强烈的刺激就能兴奋”

《抒情歌谣集》序言选读

因为,人类的心灵无需粗俗和强烈的刺激就能兴奋;若对此一无所知,更不知道一个人之所以高于另一个就在于这种能力,那么,他对于心灵的美与尊严一定知之甚微。对我而言,在任何时代,作家的最佳职责都是致力于培养或扩大这种能力。然而,这一职责,尽管在一切时代都很重要,在今天却尤为如此。因为,史无前例,在我们的时代里,众多因素正在以一股合力钝化着心智的鉴赏力,使心灵不能发挥任何主动性,乃至退化到一种蛮荒的愚钝状态。这其中最显著的因素就是那每天发生着的国家大事和城市中急剧增加的人口,单调乏味的工作使人们产生对特别事件的如饥似渴,而信息的高速传播又能随时满足人们的需求。

……

诗人是对人类说话的人:拥有更敏锐的感受力,更加热情与温柔,对人性有着更深广的知识,拥有比一般人更广阔的灵魂;他满足于自己的激情和意志,比其他人更欣悦于自身的生命精神;乐于观照体现在宇宙进程中的相似意志与激情,倘若找不到,他习惯于自行创造……不同于传记作家或历史学家,诗人只需履行一种至高无上的职责——给予欢乐。

第一段中“人类的心灵无需粗俗或强烈的刺激就能兴奋”——华兹华斯擅长书写日常的奇迹。他告诉我们,平凡的生活中有很多东西令人感动,并不需要外求强烈的刺激,所以,一朵“最卑微的小花”能带给我们“超越眼泪的深刻思绪”。如果我们的心已经麻木到只能依赖强烈的刺激才能感动,那是非常危险的。文中所说的众多因素包括英法战事、城市化、人口激增、工业发展、信息的高速传播等。华兹华斯认为,在任何时代,作家最重要的职责就是培养和扩大心灵的敏感度。今天的我们或许面临更多的挑战。

这个强烈谴责成为十九世纪和二十世纪初英国文学史上的重要时刻。华兹华斯坚称,诗歌有义务去抗衡当代文化中的这种趋势,而且,或许只有诗歌有此能力。他主张一个真正的作家应保持对抗的姿态。美国二十世纪诗人华莱士·史蒂文斯认为,诗歌是一种内在的强力,借以抵抗外部的暴力。

第二段讲述诗人。1850年华兹华斯去世的时候,维多利亚时期重要的思想家阿诺德写过一首悼亡诗。他在诗中先后哀悼了歌德和拜伦的去世。他在全诗最后问道,时间会复原歌德的智慧和拜伦的伟力,但是,随着华兹华斯的离去,谁还能带给我们治愈?别人会教我们勇敢,教我们忍受,但是谁还能教我们感受?

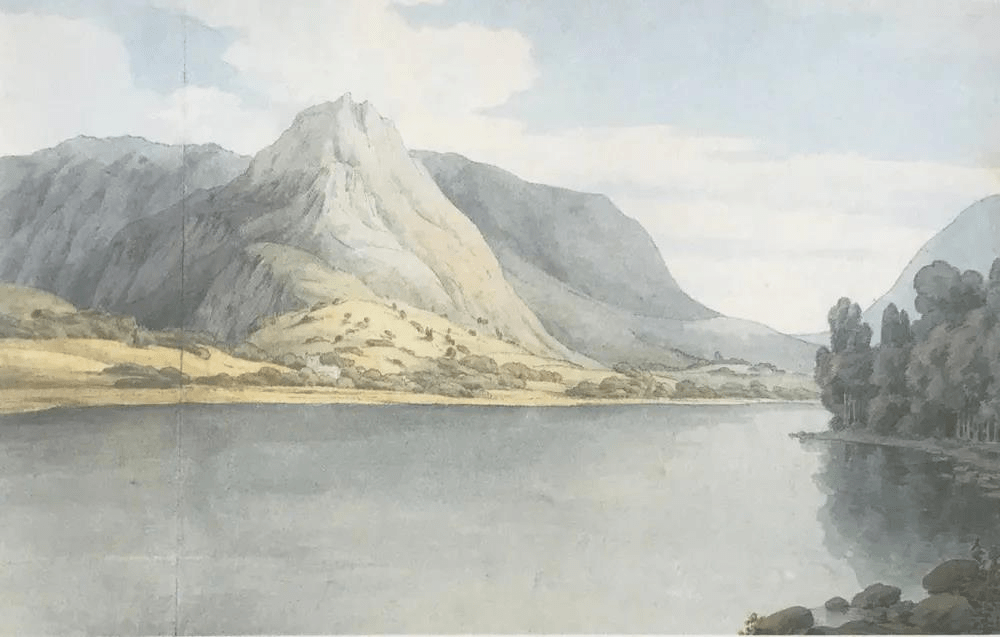

格拉斯米尔湖

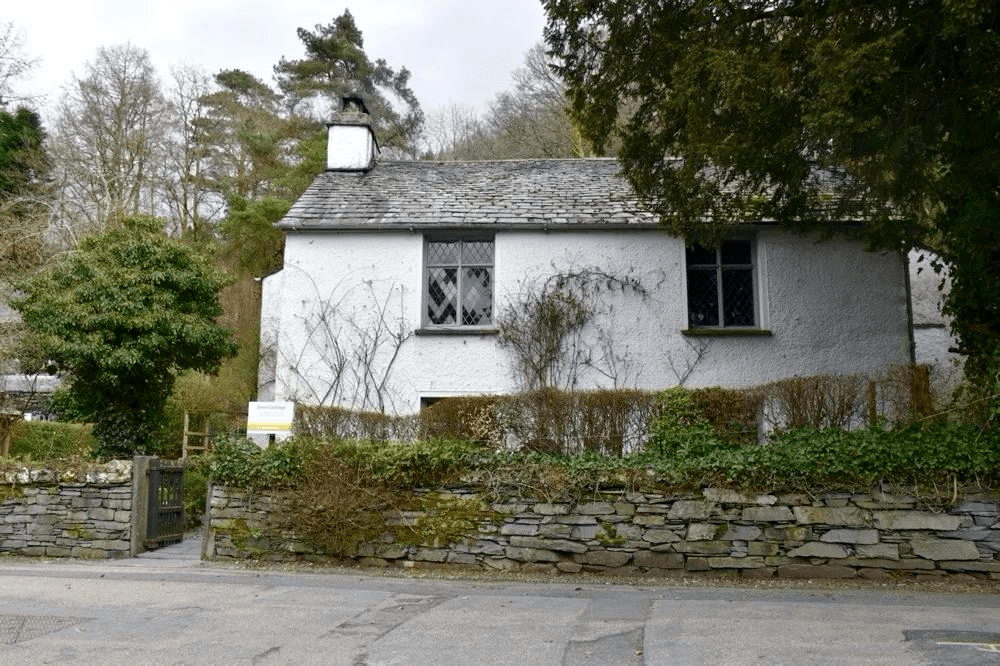

鸽舍

“诗歌是强烈情感的自发奔涌,这份情感源于平静的回忆”

《安家格拉斯米尔》与《多萝茜日记》选读

1798年后,华兹华斯的运气好像好转了。1799年圣诞节前夕,他终于和妹妹有了第一个家,就是格拉斯米尔的鸽舍,在这座朴素的白色房子里,诗人将迎来创作的黄金时期。1800年3月,诗人开始创作长诗《安家格拉斯米尔》;9月,开始扩写《抒情歌谣集》序言;10月至第二年2月创作《麦克尔》;从1804年初到1805年6月,将1799年两卷本《序曲》扩写为十三卷本;1807年出版《两卷本诗集》,其中收录了《我心欢跃》《决心与自主》《永生颂》《我孤独地漫步如一朵云》《孤独的割麦女》等经典诗篇。妹妹多萝西的《格拉斯米尔日记》也是在此记录的。兄妹俩满心欢喜地营造真正属于他们自己的家。

传记第六章结尾写道:“当他开启格拉斯米尔的生活,他感到一场生活实验即将开始:生活与艺术应该互相扶持,彼此激励。他的艺术使命已然决定他的人生选择:他也希望,他的生活方式将证实他通过诗歌所传达的价值是真实不虚的。”

她教我看,教我听,教会

谦卑的忧心,敏感的敬畏,

心灵涌出甜蜜的泪水,

还有爱、思索和欢乐。

《安家格拉斯米尔》节选(献给多萝茜的诗行)

我的目光从未

停留于美好的事物,我的心

也从未陶醉于快乐的念想,

但此刻我与她共享这珍爱之家,

她就在我身旁或者不远处,

无论我的脚步转向何方,

她的声音如隐蔽的小鸟歌唱;

想起她,就像想起一道光,

一种无形的陪伴,一缕

不假风力而弥散的芬芳。

华兹华斯对诗歌的定义是“诗歌是强烈情感的自发奔涌”,但这后面其实还有半句,经常被大家遗忘,即“这份情感源于平静的回忆”。这就像我们刚才诵读的所有瞬间,这些诗都不是他当时即兴写下的,而是在很多年后,在平静的回忆中,积淀而来。

无论在诗人的生命中还是在浪漫主义文学史上,多萝茜的地位都很重要。她不仅帮助哥哥走出精神危机,也为哥哥的很多诗歌提供了素材和灵感,而她自己的日记文笔细腻优美,体现了一颗敏锐的心灵。希尼曾说华兹华斯有两位向导:柯尔律治是他的维吉尔,妹妹则是他的贝雅特丽齐。我们来看看妹妹的日记:

1798年1月27日总的来说,是个无趣的傍晚。不过,有一刹那,当我们在树林中,月亮冲破了笼罩着她的隐形面纱,橡树的影子暗去,它们的轮廓更加清晰。枯叶染上一抹更浓的黄,冬青上点缀着更明亮的光;然后,她复归朦胧,天空平阔,却不遥远,一缕轻薄的白云。

1803年8月28日我们往前走,沿着山路来到山顶,近旁的田野里传来依稀的盖尔语呼唤声,我们突然停下。那声音来自一个小男孩,在湖山之间,穿着灰色格子裙,可能在呼唤牛儿回家过夜。他的出现深深地触动想象:薄雾笼罩着山坡,黑暗将山路封锁,大雨如注,一眼望不到房屋,孩子家在哪里?他的衣着、喊声、面貌与我们熟悉的一切都截然不同。威廉对我说,这本身就是一个文本,承载着高原生活的全部历史——他的忧郁,朴素,贫穷,敬畏,最重要的是,与超凡的大自然交流而产生的幻象感。

多萝茜是华兹华斯的缪斯,比如第二篇日记就记载了兄妹二人的苏格兰之旅。妹妹的很多日记为哥哥的创作提供了灵感源泉。

©J. M. W. Turner丨Ruins of West Front, Tintern Abbey (1794)

“但我不会为此灰心,也不哀伤”

《丁登寺》节选

《丁登寺》是1798年《抒情歌谣集》的最后一首。《丁登寺》和后面的《永生颂》常常被认为是缩略版的《序曲》,都描述诗人心灵的成长,都涉及失与得,欢乐与治愈。

布鲁姆教授曾说,比《丁登寺》伟大的浪漫主义诗歌另有所在,那些诗或胜在想象,或长于修辞,但是没有哪首诗比《丁登寺》带给我们更多的安慰。

——那段时光已逝,

连同所有疼痛的欢乐、

所有眩目的狂喜都荡然无存。但我不会

为此灰心,也不哀伤沉吟:别样的馈赠

接踵而至,我相信,对于这份损失,

乃丰厚的补偿。

因我已然学会静观自然,不似

往昔年少无思,而是常常听到

那沉静而永在的人性悲曲。

既不尖锐,也不刺耳,却拥有丰沛的力量

去净化与摄持。我感到

一种无形的存在,以庄严肃穆的欢欣搅动我心;

一种崇高感,源自某种弥漫深远的事物,

寓于落日的辉光,

浩瀚的海洋,鲜活的空气,

广阔的天宇,也寓于人的心灵。

一种动力,一种精神,推动着

一切能思和所思之物,

并在万物之中涌动。因此,

我依然热爱茵茵草场与密树茂林,还有山川,

以及我们在这青青大地看到的一切;

耳目所及的强大世界;一半是创造,

一半是感知;庆幸能

在自然与感官的语言中认出我纯粹思想的港湾,

我心灵的乳母,向导和守护者,以及

我全部精神生命的灵魂。

《丁登寺》是我们通常的叫法,但是它的原诗题目很长,即《作于丁登寺几英里之上的诗行,记旅行中重访怀河两岸,一七九八年七月十三日》。我们看他总是在7月13日左右徘徊,对他来说,这一天仿佛有着非同寻常的意义。如果看全诗,会发现诗里面除了题目以外,没有任何地方有丁登寺的痕迹。所以传记作者说,这个题目导致了二十世纪华兹华斯研究中有大部分内容都在围绕这个题目做文章,其实他换个题目可能就没有这些阐释了。这首诗有一个特点是排除法,这首诗写的不是丁登寺,也不是山川瀑布,而是诗人自己。

这首诗非常典型地体现了华兹华斯诗歌的一种机制,就是失与得的转换。“那段时光”指的是童年,那时他在大自然中体味野性的欢乐。但是那段时光已逝,所有的欢乐荡然无存,好像是一种损失。“但我不会为此灰心,也不哀伤”——他的诗总是有这样一种转折。尽管痛苦,却并不悲伤,因为“别样的馈赠接踵而至,对于这份损失,乃丰厚的补偿”,补偿也是华兹华斯的关键词,他总是通过诗歌来弥合生命的断裂。

后面几行也是耐人寻味的:“因为我已经学会静观自然”,但是为什么他静观自然的时候,却听到人性的悲曲?从观到听的转化,从自然到人间的转化,都体现了心灵的成长。这首诗里的“人性悲曲”是很抽象的,但是华兹华斯的很多诗歌都具体演绎了这种悲曲,比如《孤独的割麦女》,其中写到一个高原姑娘:

看啊!独自一人在田野上,

那个孤独的高原姑娘!

独自收割,独自唱歌;

停下,或悄悄走过!

独自收割、捆扎稻谷,

哼唱的旋律忧郁凄苦,

哦,你听,她的歌声弥漫

在这幽深的山谷之间。

《割麦女》的歌可以为《丁登寺》中的“人性悲曲”做注。悲曲“既不尖锐也不刺耳”(尖锐和刺耳来自弥尔顿《失乐园》中对地狱的描写),而是拥有净化的力量,能滋养我们的心灵。

心灵目光的逃遁,但他已然学会泰然面对损失

《忆童年而悟永生》节选(简称《永生颂》)

《永生颂》是华兹华斯在节奏和韵律方面最伟大的成就,其中很多词组已进入人们的语言,或成为他人书籍的题目。作为华兹华斯最伟大的沉思诗歌,这首诗和《丁登寺》始终都引人注目。在他的各种诗集中,他总是确保《颂歌》的排版位置在众诗中脱颖而出,也说明了他对这首诗的看重。《丁登寺》与《永生颂》两首诗是互补的。

华兹华斯的所有经典诗歌都是在肯定“补偿”,即使诗中最悲哀地诉说着人类共有的失落感。但是,没有哪首诗——哪怕是《序曲》——比这首伟大颂歌的结尾更加雄辩有力:

…………

于是,在云淡风轻的时节,

尽管远居内陆,

我们的灵魂却看到永生之海,

这海水领我们来到此间,

也能在瞬间登临彼岸,

看到孩子们在岸上嬉戏,

听到强大的海水奔涌不息。

…………

尽管昔日灿烂耀眼的光芒

如今永离我的视野,

尽管什么都无法挽回

草叶的华彩与花朵的光辉,

我们不会悲伤,而是找到

力量,它来自那残留的余烬;

来自始于生命本源的同情心,

一旦萌生则永不消泯;

来自从人类的苦难创伤涌出的

慰藉人心的思想;

来自看破死亡的信念;

来自培育哲心的流年。

哦,你们这溪泉、草场、山峦、树丛,

没有什么能割断我们的友情!

我在内心深处感到你们的伟力;

我只不过失去了一种乐趣,

却受制于你们更频繁的影响。

我爱那河道里奔流的小溪,

胜过我如小溪般轻快奔跑的时光;

新生的一天以其纯真的光芒,

依然可亲;

那簇拥在落日周围的云朵,

染上一抹凝重肃穆的颜色,

来自俯瞰人生有涯的目光;

又一场角逐,又赢得棕榈。

感恩我们赖以生存的人心,

感恩它的温柔、欢乐和忧惧,

那盛开的最最卑微的小花,

常带给我泪水所不及的深刻思绪。

希尼认为,“这首诗写的是心灵目光(想象力)的逃遁。但他已然学会泰然面对损失,他忍耐的习惯最终带来补偿——那些讲述失望的杰作,比如《永生颂》和《挽歌体诗节》。但读者同样也会喜欢那些偶尔不设防的伤心呼喊,那么直率且那么有力,一反他一贯的隐忍。每当他奋力成为一个完好的人,每当他奋力将时节际遇强加给他的断裂感和失落感,与寓于童年幻象、闪现于革命时刻的和谐相妥协,这时,我们看到他作为诗人最辉耀的一刻。”

题图:View of Grasmere from Loughrigg Fell, from Lake Scenery of England (Author: J. B. Payne) , held by British Library ©Public Domain

责任编辑:阿飞

转载请联系后台并注明个人信息

黑夜将自己漏空,时间为自己照明丨帕斯诗选

宋琳丨命运把天真轻轻抛掷

伍尔夫丨米兰达睡在果园里

发表评论 评论 (2 个评论)