博物馆(辛波丝卡)

这里有餐盘而无食欲。

有结婚戒指,但爱情至少已三百年

未获回报。

这里有一把扇子——粉红的脸蛋哪里去了?

这里有几把剑——愤怒哪里去了?

黄昏时分鲁特琴的弦音不再响起。

因为永恒缺货

一万件古物在此聚合。

土里土气的守卫美梦正酣,

他的短髭撑靠在展示橱窗上。

金属,陶器,鸟的羽毛

无声地庆祝自己战胜了时间。

只有古埃及黄毛丫头的发夹嗤嗤傻笑。

王冠的寿命比头长。

手输给了手套。

右脚的鞋打败了右脚。

至于我,你瞧,还活着。

和我的衣服的竞赛正如火如荼进行着。

这家伙战斗的意志超乎想像!

它多想在我离去之后继续存活!

(陈黎 译)

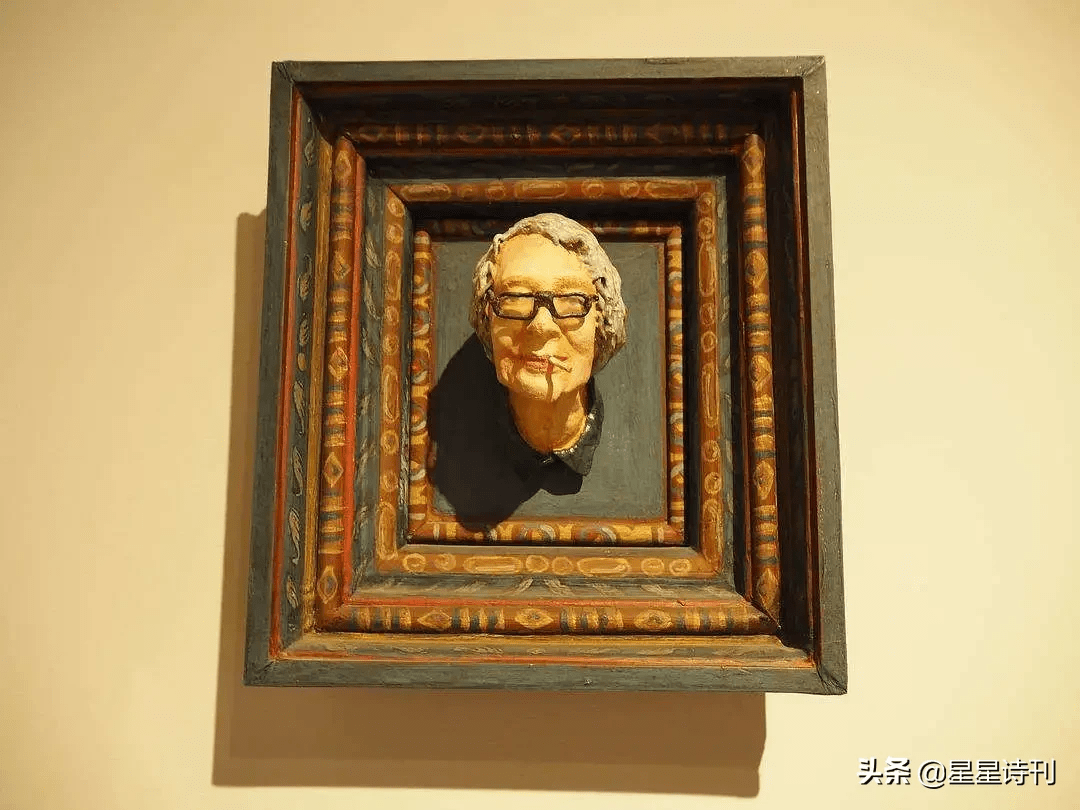

1996年,女诗人辛波丝卡(1923—2012年)获得诺贝尔文学奖,成为波兰文学最重要的代表人物之一。因为其诗歌具有独特的风格和魅力,辛波丝卡被誉为“诗界莫扎特”,影响力越来越大。辛波丝卡并非一个高产的诗人,事实上在其60多年的创作生涯中,她也只发表了不到400首诗。这样的数量,甚至远远不及我们当代某些诗人一年的数量。

从某种意义上来说,生活在“三度空间”(《致谢函》)中的辛波丝卡为我们提供了一种新的写作类型和诗学视角,她的确不属于“任何文学派系”(《墓志铭》),既不是浪漫主义的,虽然她难免抒情;也不是现实主义的,虽然她也关注现实;更不是象征主义与现代主义的,甚至在我看来,她的诗带有某些后现代主义的特质,充满了无处不在的怀疑、解构与反讽。按照诗人自己的说法,“当代诗人对任何事物皆是怀疑者”(《诗人与世界》),作为“当代诗人”,辛波丝卡的诗具有鲜明的“当代性”,带有一种否定性美学的旨趣。

辛波丝卡具有极为敏锐的洞察力,在她的笔下,似乎日常生活中的一切现象、一切事物都可以入诗。她的诗简洁、精确、严谨,“涉及每个人从自己生活中得知的一切”(米沃什),常能在人人所见之处发现人之未见,常能在庸常中见神奇,有一种直入人心、直击真相的痛快淋漓之感。“我的灵魂朴素,如梅子的核。”(《风景画》)辛波丝卡的诗也是如此,朴素、亲切、率真,但却蕴藏着极为丰富的“内核”。因为对于诗人自己来说,她是“把诗歌当作生命的回答,当作一种生活方式,一种思想和责任的语言工作的方式”。

显然,辛波丝卡的诗与西方传统的抒情诗、叙事性都迥然不同,她并不刻意去书写宏大题材与时代话语,讲述扣人心弦的故事,而是偏爱描绘日常生活和身边的事物,通过貌似细小的切口,通过现实人生的各种表象,通过具有层次感的诗歌形式,引领读者进入到更深层的存在之思与人生境遇之中。她的诗是机智的、幽默的、反讽的,充满特别的理趣与智性的色彩;既不放任情感沉醉于抒情,也不故弄玄虚迷恋于抽象思考,而是善于演绎,步步反转,带着苏格拉底式的辩驳术,拆穿种种矛盾与悖谬而获得最终的启悟。

《博物馆》正是一首带有典型辛波丝卡风格的作品,充分体现出其诗歌的“博物法”与“精妙的反讽术”。按照惯例,当我们进入到博物馆时,大都会关注博物馆的陈列之物,大都会把玩和沉浸于其中,甚至会发出一些莫名的感慨。然而辛波丝卡的特别之处就在于,她舍弃了人们一贯的思路,通过物与人的二元式对列,“餐盘/食欲”“婚戒/爱情”“扇子/美人”“利剑/愤怒”……呈现出其悖谬与荒诞之处,“有餐盘而无食欲”,“有婚戒而无爱情”,“有扇子而无美人”……进而去追问和揭示这些事物与现象背后被隐藏和遮蔽的真相:在时间面前,相对于“人”来说,“物”更加靠近永恒,那些曾经以为可以掌控万物的“人”,却很快就烟消云散,化为乌有。“金属,陶器,鸟的羽毛/无声地庆祝自己战胜了时间”,“王冠的寿命比头长。/手输给了手套。/右脚的鞋打败了右脚”,这些都在清晰地表明,人仅仅是一种短暂而充满局限的“中间之物”。在诗的末尾,诗人还不无风趣地说,“我”和“我的衣服”正在进行着如火如荼的“竞赛”,因为衣服“想在我离去之后继续存活”。其实永恒本身就是“缺席”的,所以“我”也好,“物”也好,“人类”也好,都须要放下执念,以一种清醒的智慧破除人类中心主义的自我迷障。

她甚至在诗歌中常常写及一种“无人之境”,就像在《云朵》一诗中写到的“云朵”一样:“它没有义务陪我们死去。/它飘动时,也不一定要人看见”。“云朵”是世界之物,它并不是“属人”的,甚至不需要人而自存自在。与此同时,辛波丝卡时时刻刻都在关注着存在本身的复杂性和多样性,她往往通过集合和并置一些自相矛盾的事物与现象(此即我所谓的“博物法”),然后进行拆解和颠覆,最终达到反讽的艺术效果。

类似《博物馆》这样的作品不胜枚举。在脍炙人口的《种种可能》一诗中,更是把“博物法”与“反讽术”推演到了极致:“……我偏爱写诗的荒谬,/胜过不写诗的荒谬。/我偏爱,就爱情而言,可以天天庆祝的/不特定纪念日。/我偏爱不向我做任何/承诺的道德家。/我偏爱狡猾的仁慈胜过过度可信的那种。/我偏爱穿便服的地球。/我偏爱被征服的国家胜过征服者……”这首诗里,诗人罗列了她所偏爱的各种现象与事物,寻找缝隙,另辟蹊径,从而完成了对“种种可能”的“演奏”与阐释。“偏爱”是一种固执与坚守,是一种怀疑与颠覆,是一种解构与反讽,也是诗人一以贯之的世界观与诗学观。“我将带着翅膀死去,我将以真实的爪子继续活着。”(《谢幕休息》)辛波丝卡虽然已经离去,但她的诗歌和精神成为了“真实的爪子”而继续活着,时时唤醒我们、刺痛我们、帮助我们,去寻找和解开万物静默之谜。

发表评论 评论 (1 个评论)