在某种方式上,布罗茨基的诗歌帝国就是消散了流亡特征的空间与时间的延续。

布罗茨基的一间半房屋(节选)

[美] 斯维特兰娜·博伊姆杨德友 译

一只哭泣的眼睛,圣无地,帝国面具

在美国生活的初年,布罗茨基并没有总是成功把写作转化为一种流亡解痛药剂。阅读布罗茨基早年的诗歌,我们不会清晰感觉出这个移民是在哪儿定居的。布罗茨基说了一个故事,谈他在土耳其地图上,在安纳托利亚或者伊奥尼亚什么地方,找到一个小镇,叫逆葛界 (Nigde,这个词在俄语里正好是“无处、没有任何地方”的意思,相当于英语Nowhere)。这是一个令人惊异的时刻:诗人在先前的大帝国里找到一个小镇,这个小镇竟然是他一个比喻的现实写照。无人先生(Mr. Nobody)在无时间(No time)从无处(Nigde)走到无处可去(Nikuda,俄语词,相当于英语to Nowhere)镇;全部这一切都发生在一个无名的帝国,该帝国包括了本国土地和归化的土地。这一点概括了布罗茨基第一批美国诗歌的情节(如果说有情节的话)。 [1]

[1] 在十九世纪的俄国文学中,在俄罗斯帝国中部,常常有一个N城,一个无名的、被上帝遗弃的地方,这里笼罩着混乱和阴郁,骗子们被当成大官和钦差大臣。布罗茨基的N城在时间和空间上位移得更远。

在布罗茨基的世界里,在帝国之外觉醒这个梦导向在另外一个帝国之梦内部的猛烈惊醒。换句话说,超越镜子的移民行动不会让我们逃离自己被歪曲的镜中影像:

如果你突然走在变成石头的绿草地,

觉得这大理石之美胜过草地的翠绿,

或者看到水仙和牧羊神嬉戏

青铜之身比任何梦境中更显欢愉,

那就让手杖从你酸痛的手里遗落

你所在之地就是帝国,朋友。

空气、火焰、水、牧羊神、水神、雄狮,

来源于自然,或在想象中获得形体,

上帝创造、理性喂养得已经腻烦,

却又在石头和金属中得到复原。

这是万物的终结。在道路的尽头,

这儿有一面镜子,可以进去一游。

你站在神龛里,抬起眼睛观看

世代在匆匆忙忙中消逝,又见

藓苔滋长在雕像大腿内侧,

尘埃飘落在它肩头,时间的染色。

有人打掉一条胳膊,肩上的头颅

就如大块石头咕咚坠落。

遗留胴体是一堆无名的肌肉,

一千年,一只老鼠住在洞里头,

因为想要挖掘花岗岩求得生活,

一只爪子骨折,一面吱吱尖叫,

某夜穿过大路逃跑,不在午夜

或者明天破晓回到它的洞穴。 [2]

这不是描写从一个国家向另外一个国家流亡的诗,而是描写了完全脱离人类环境的迁移。移民行动事实上变成了石化过程。诗歌开篇是一封致友人书,但是,随着诗歌的展开,这个友好的你,诗人的孪生兄弟和镜中的形象,随着“我”一起消失,而变成了一个无人格的、无头的胴体,“一堆无名的肌肉”。甚至情色表现也仅仅存在于石块中,存在于牧羊神和水仙的大理石活泼线条、雕像大腿内侧滋长出来的藓苔之中。大理石和青铜的不朽帝国看起来似乎是超越了怀旧与个人记忆后最终归宿的某一个诱惑点。

但是,在“万物终点”和“道路尽头”有一面镜子干扰了石头的平静。摆放在诗歌中间的镜子屏幕把诗分割成两部分:诗人为自己竖起一个纪念碑,在不朽中开凿出一个神龛,然后,纪念碑变成了必有一死的、受到“时间的染色”、会消亡的。人梦想无生气的形象,而无生气的形象变成神人同形,也会变老。这首诗像是关于永恒和历史的一个巴罗克式的寓言,表达了对于时间的逃离和这样一种逃离的不可能性。

胴体表现出关于诗人自我纪念碑化这一古典传统的阴暗变体。“我为自己竖立了一座纪念碑” (Exegui Monumentum)这一传统从贺拉斯延续到了普希金;但是这一首诗写的不是竖立一座纪念碑,而是竖立一个废墟。在浪漫主义诗歌中,废墟常常和挽歌体裁与对往日荣耀的追思联系在一起,而在这里,废墟被映射到了未来,或者更可以说,过去和未来合一。时间与空间都收缩进了这首诗,把记忆的行为变成肢解的行为。陌生化在这里走到了根源之地——超越了苏联的现实,迈向斯多葛派的忍耐态度。

但是,在布罗茨基的每一篇作品中,也有某些东西是脱离帝国设计的。在这里,在最后的一段里,一只无法预料的老鼠逃出衰败与停滞的神龛,还伴随了俄语原文中表现窸窸窣窣声的辅音。对于布罗茨基来说,这只老鼠是和未来的理念联系在一起的,至少在语言的层面上如此:“在说出‘未来’的时刻,大群大群的老鼠从俄罗斯语言中窜出,撕咬一块熟透了的记忆——这记忆上的干孔比真正的奶酪上还要多一倍。” [3] 最后,即使老鼠死了,它也总算逃避了这首诗的“恶的无限”。

[2] 布罗茨基:“胴体”,见于Howard Moss英译:《言语的一部分》( A Part of Speech ,New York,Farrar,Straus & Giroux,1980),73。

[3] 同注2,105。

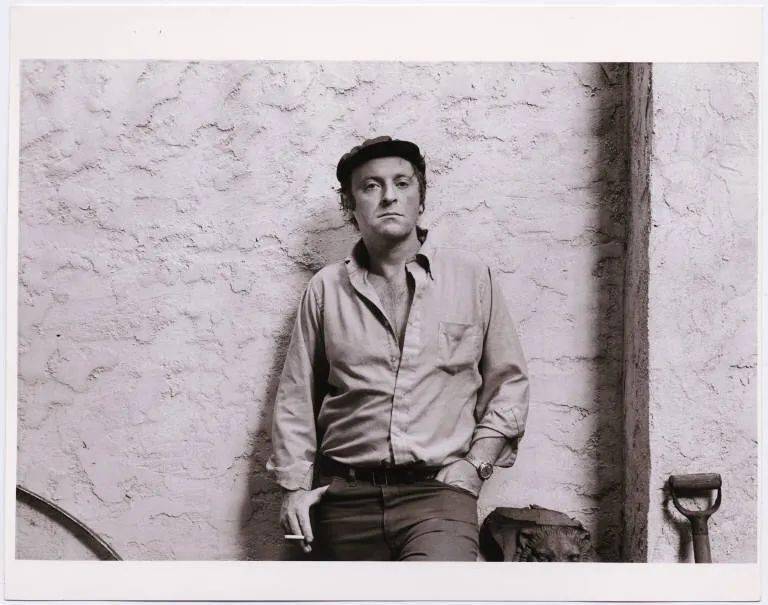

Brodsky in America,1972 ©Valery Plotnikov

就连布罗茨基这一时期写的一首诗里面的奥德赛,也没有找到回家的路。他被固着在“某一个岛屿”上,那儿有“一位王后”,周围都是猪和石头。“奥德赛致忒勒马科斯”写的就是忘记怀旧本身。

我不知道我在哪里、这里是何地。

这里好像是一个肮脏的岛屿,

长着灌木,有房屋和哼哼叫的大猪。

花园挤满了野草;有一个什么王后,

杂草和巨大的石头——

忒勒马科斯,我的儿子!

流浪者觉得所有岛屿都是一个面容。

精神远行,计数了波涛;眼睛酸困

因海平面单调;水的肌体充斥在耳内。

我不记得战争如何爆发

甚至你今年几岁——

我也不记得。

奥德赛既不渴望他忠诚的妻子,也不渴望诱惑他的妖女喀耳刻。一个长满荒草的花园、猪只、杂草和石头构成了一片没有记忆的风景,出走之后的风景,零度的时间和空间。喀耳刻事实上正在把人物变成野兽,把它们还原到兽性的快乐的状态——这是尼采所一度渴望的。布罗茨基的人物也不是在那里;他处于一种疲惫的状态,心里很不平静。他又一次表现出自己被肢解,现在是由躯体器官和语言片段组成:“精神远行,计数了波涛;眼睛酸困,因海平面单调”。只有一只被肢解的眼睛流出眼泪,这是给遗忘的大海的细小的祭献。这流亡的形象是怪异的:一半肌肉、一半石头、一半是人、一半是兽;然而,在这首诗中,这个怪兽正在哭泣。

这首诗常常被解读为自传性的,是布罗茨基给他留在俄国的儿子的信息。

你快长大,忒勒马科斯,要强壮

只有众神知道我们能否再次相见。

你早已经不再是那一个幼童,

当年我在你面前拉住犁地的公牛。

如果不是因为帕拉米德斯的诡计,

我和你还会依然留在一个家庭里。

但是也许他是对的;离开我

你就安全躲过俄狄浦斯式的激情,

忒勒马科斯啊,你的梦境完美无缺。 [4]

这首诗很模糊地提及帕拉米德斯。帕拉米德斯遭受石击处死的确是奥德赛漫长航行的间接原因之一。帕拉米德斯作为字母表中的几个字母创造者而闻名,是埃及透特神在希腊神话中的对应者。因此,帕拉米德斯是两个故事之间的连接点:一个与奥德赛一再延宕的归来有关,而另外一个则间接暗示布罗茨基自己遭受审判之后的流亡。所以,对帕拉米德斯的提示起了某种暗号的作用,把诗人自己的流亡与怀念和神话人物奥德赛的流亡与怀念联系了起来。

布罗茨基随意使用了耳熟能详的神话故事。他觉得,奥德赛和俄狄浦斯互相差别不大,因为失聪和死亡的危险都是伴随着回归的。实际上,这不是激进式的误读;在奥德赛神话的一个古代变体中,他回家以后就被他和喀耳刻在她的欢乐岛上孕育的儿子谋杀。 [5] 但是,如果奥德赛和俄狄浦斯是双生子的话,则全部的家庭传奇都可能变成乱伦的悲剧。所以,布罗茨基的奥德赛依然是无名之人,不会回去或者再前来寻求他的名字。

虽然排除了回家,但是这一个版本的旅程故事没有真正给诗人提供在国外生活的可行选择。在“鳕鱼角摇篮曲”中,故乡所在的国家和接纳他的国家都被描写成“帝国” (Empires),而且还用大写字母E。一个对于诗人每日生计来说更有保证,另一个则曾经对于诗歌的生存更为热情。诗人说,通过移民,他不过是“调换了帝国”。 [6] 类比是布罗茨基喜欢使用的手法之一,有时候变得随意连接:“一所学校是一个工厂是一首诗是一座监狱是一所学士院是枯燥乏味,都带有阵阵的惊慌。”一个帝国是一个帝国是一个帝国,时而闪现出诗歌的洞察力和阵阵的怀旧。

[4] 我使用了George Kline的译文,译文被引用在《布罗茨基的诗学与美学》( Brodsky's Poetics and Aesthetics )之中。Lev Losev and Valentina Polukhina编辑,New York,St. Martin's Press,1990,65)。

[5] Gregory Nagy:《希腊神话与诗学》( Greek Mythology and Poetics ,Ithaca,Cornell University Press,1990)。

[6] 布罗茨基:“鳕鱼角摇篮曲”( Lullaby to Cape Cod ),见于《言语的一部分》,108。

Mikhail Baryshnikov in “Brodsky/Baryshnikov” ©Janis Deinats

帝国是布罗茨基的中心比喻;它包括近代的和历史的帝国:希腊的、罗马的、奥斯曼的、拜占庭的——帝国。与此同时,布罗茨基的帝国是不能够在地图上找到的。它是超地理的,含有他第一和第二家园的因素,也含有他的诗歌家园和他所逃避的专制家园的因素。帝国被投影进入了过去与未来。 [7] 有一位采访者问过布罗茨基一个一般对流亡作家都要提出的典型的问题:“对于你来说,美国变成了什么呢?”布罗茨基半开玩笑、半严肃地回答说,美国“不过是空间的延伸而已”。在某种方式上,布罗茨基的诗歌帝国就是消散了流亡特征的空间与时间的延续。和命运一样不可避免,这样的帝国乃是纳博科夫反地域 (Anti-Terra)的对立面,所谓反地域就是个人的乐园,配备有可爱的别墅和体态丰腴的水仙姐妹。而在布罗茨基的帝国里,水仙和诗人被石化了。

选自《怀旧的未来》,译林出版社,2021年

/点击图片跳转购买本书/

| 斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym,1959—2015)出生于前苏联列宁格勒,1988年在哈佛大学获得博士学位,曾任哈佛大学斯拉夫文学与比较文学教授,也是传媒艺术家和作家。主要著作有:《俄国日常生活神话学》(1994)、《怀旧的未来》(2001)、《尼诺奇卡》(小说,2003)等。

题图:©joseph brodsky memorial fellowship fund

责任编辑:阿飞

转载请联系后台并注明个人信息

两次帝国之间

卡瓦菲斯丨但愿你的旅途漫长

人们爱一位诗人仅仅是因为他恣意挥霍他的时间

发表评论 评论 (1 个评论)