拿一些诗人来说,他们刚开始写的时候都很好,那是一种闪电,是火焰,是他们孤注一掷的一种赌博。但出版一两本诗集之后,他们看上去好像就分裂了。你随便往哪儿一看,你就发现他们正在某个大学教创意写作。现在他们觉得自己知道该怎么写了,所以他们迫不及待地告诉别人该怎么去写。这简直无药可救:他们竟然接纳了自己。不敢相信他们真就这么做了。

布考斯基书信选

[美] 阿贝尔·德布瑞托 编里所 译

致卡尔·维斯纳尔

1981年2月23日

[……]等写完《火腿黑面包》我就回过头来写短篇小说。《火腿黑面包》比别的小说都更难写,我写得也更慢,因为写别的小说时我不用那么小心翼翼,但这本我需要特别小心。那些童年经历,成长过程里的事情,对我们来说都很疼痛,很难放下,但有种趋势是这个主题已经被写烂了。描写人生这个阶段的文学作品,我所读到的大都令我很不舒服,因为它们的矫情。我试图能侥幸地找到一个平衡,就像兴许无望的恐惧也能制造出一些隐秘的轻微的笑声,即使那是从魔鬼的喉咙里发出来的。[……]

读了海明威的信,太可怕了。至少他早前那些信都很糟糕。他太像个政治家,混迹于那些有权势的人中间。好吧,也许就应该那样?当时也没有多少作家,也没有多少杂志或书或其他东西。现在我们有成千上万的作家,有上千份杂志,有众多的出版商和批评家。现在就连你叫一个修水管的工人,他来的时候都会一手拿着钳子,一手拿着阀门,屁股口袋里却装着一小本他的情诗选。甚至就连你在动物园里看见一只袋鼠,它的眼睛盯着你,然后从肚子上的口袋里掏出一沓诗稿,单倍行距打印在8×11英寸防水纸上。

致洛斯·佩克尼奥·格雷泽尔

1983年2月16日

我弄不清楚好作品到底是怎么写出来的。我想说的是,我现在并没有比几十年前写得好,那时我住在各种小房间里或公园的长椅上或廉价旅馆里,差点被饿死,还有当我几乎要被杀死在那些工厂和邮局的时候。持久忍耐在其中起了些作用:我经受住了那么多编辑对我的拒绝,当然还有一些女人对我的拒绝。要说我现在的写作和以往有什么不同,那就是我在写的时候感受到了更多快乐。但事情瞬息万变——这一刻你还是个喝醉的无赖,正在一个低廉的公寓里与喝醉酒嗑了药的疯女人打架,下一刻你就要跑到欧洲,走进一个大厅,那儿有2000个野人正等着听你读诗,并且你已经60岁了……

现在我马上就63了,我也不用再为了酒钱和房租四处去朗诵。如果我最初就想做个演员,那我现在肯定是个不错的演员啦。但我不想在众人面前装模作样地过一生。我得到一些出版报价。最近有个去年给我写过信的家伙联系了我:“……我们已经签下的人有:约翰·厄普代克、切斯瓦夫·米沃什、斯蒂芬·斯彭德、埃德蒙·怀特、乔纳森·米勒、迪克·卡维特、温尔德·拜瑞等,所以你看,你进了一个好公司……”

我对他说:不。尽管“版税”很丰厚。

为什么这些人一定要这么做呢?

好吧,总之,我试图想说清楚的是,对我来说,现在我的钱刚好足够我在这个叫圣佩罗德的小城生活,这里的人都很好,他们都非常正常、简单、无趣,在这里你跑遍全城都很难找到一个作家或画家或演员。但我能和三只猫一起在这儿容身,过着可以每夜喝醉然后打字到凌晨两三点的日子,并且第二天还有赛马,这些都是我需要的。麻烦总会不断找到你(我),和女性待在一起的时光也依然时好时坏。但我喜欢这种状态。很高兴我不是诺曼·梅勒或卡波特或维达尔,很高兴我不是要和冲撞乐队一起朗诵的金斯堡,很高兴我不是冲撞乐队。

Allen Ginsberg on Combat Rock with The Clash

我一直在面对的事情是,当幸运降临到你身上的时候,你如何才不至于让它吞没了你。你要是在20岁时就出了大名,名声会困扰你,你会很难承受。要是你年过60才出了半名,你适应起来反倒容易些。老庞德过去曾说:“ 做好你的工作。”我特别清楚他在说什么,虽然我从来不会把写作当成我的工作,相比起来喝酒更像我的工作。当然,我现在就正喝着,如果你感觉我写得有点混乱,那就对了,这就是我的 风格。

我不知道,你知道。就拿一些诗人来说,他们刚开始写的时候都很好,那是一种闪电,是火焰,是他们孤注一掷的一种赌博。但出版一两本诗集之后,他们看上去好像就 分裂了。你随便往哪儿一看,你就发现他们正在某个大学教 创意写作。现在他们觉得自己知道该怎么 写了,所以他们迫不及待地告诉别人该怎么去写。这简直无药可救:他们竟然接纳了自己。不敢相信他们真就这么做了。这很像某个家伙跑过来试图教你怎么做爱,因为他认为自己特别会做。

如果好作家真的存在,我认为这些作家不会四处乱逛、招摇过市、满嘴胡言,你想想,“我是一个作家”。他们活着、写作,因为他们再无他事可做。写作是所有这些的累积:令人恐惧的事物,令人不恐惧的事物,对话,平淡无精打采的时刻,噩梦,尖叫,欢笑和死,漫长的虚空,等等,正是这些东西的总和催生了写作的开始,然后作家看见了打字机并坐了下来,作品就这么被写了出来,事先没有计划,这种情况会持续发生:如果他们足够幸运的话。

这里面没有什么规则。我很久不看别人写的东西了,我是个边缘人。不过身处我的零度空间,我从其他领域借鉴了不少。我喜欢精彩又专业的橄榄球比赛,喜欢拳击和赛马,在这些比赛里所有参与者都几乎是公平的,这些比赛还经常能激发出奇迹和勇气,所以我很乐于观看,它们有时也给了我力量。

喝酒对我完成写作这个游戏有很大帮助,尽管我很少推荐这么做。我认识的很多酒鬼都没意思,当然,大多清醒的人也同样无趣。

关于毒品,我以前当然用过,但现在戒了。叶子会毁掉你的积极性,经常让你最终无路可去。我理解所有的烈性毒品,除了能把你带到疯狂之地的可卡因——它甚至让你搞不清楚你为什么会那样。我所说的对烈性毒品的“理解”是指,我理解那些人为什么要选择使用它们:迅疾的璀璨的旅途,然后很快从里面出来,你知道吗,那很像一种愉快的自杀。但我是个酒鬼,能活得久一点,能写更多……能认识更多女人,能进更多监狱……

关于其他的问题:对,我会收到粉丝的信,不算太多,一周七八封,还好我不是伯特·雷诺兹,我不会全部回信,但有时我会回,特别是当收到从精神病院或监狱寄的信,比如有次我收到一个妓院的妈妈和她的姑娘寄来的信。我不禁感到高兴,因为这么些人都读到了我的作品。我允许自己那么自我感觉良好了一小会儿。很多给我写信的人都在说同一件事:“如果你已经做到了,可能我也会有机会。”换句话说,他们知道我曾被弄得有多惨但我依旧这么活着。我不介意他们继续那么想象,只要他们不来敲我的门并进来对我喋喋不休地诉苦再干掉我半打啤酒就行。我待在这儿不是为了拯救他们,我待在这儿是为了拯救自己懦弱的屁股。边喝边打字,看起来能让我保持好运气,不是吗?

我也不是完全孤立的,我有给我精神支撑的人:费奥多尔·陀思妥耶夫斯基,屠格涅夫,一部分的塞利纳,一部分的汉姆生,大部分的约翰·芬提,大部分的舍伍德·安德森,早期的海明威,全部的卡森·麦卡勒斯,写长诗的杰弗斯,尼采和叔本华,只要他的形式不需要他内容的萨洛扬,莫扎特,马勒,巴赫,瓦格纳,埃里克·科茨,蒙德里安,E.E.卡明斯和东好莱坞的妓女,杰克·尼克尔森,杰基·格里森,早期的查理·卓别林,曼弗雷德·冯·里希霍芬男爵,莱斯利·霍华德,贝蒂·戴维斯,马克斯·施梅林,希特勒……D.H.劳伦斯,A.赫胥黎和费城那个面色黑红的老酒保……还有一个很特别的女演员,但我已想不起她的名字,她是我认为的我们这个时代最美的女人,她把自己喝死了……

我有过浪漫故事,当然。我过去认识这个女孩,她长得很美。她曾是埃兹拉·庞德的女朋友,庞德在《诗章》的某节里提到过她。是的,她有次去找过杰弗斯,她敲了他的门,也许她想成为地球上唯一一个既睡过庞德又睡过杰弗斯的女人。但是,杰弗斯没出来开门,开门的是一个老女孩,一个阿姨,管家之类的,她没显摆自己的身份。这个漂亮女孩对那个老女孩说:“我想见这个房子的主人。”“稍等。”老女孩说。过了一会,老女孩从屋里走出来说:“杰弗斯说他已经建好了他的巨石,让你也去建造你的……”我喜欢这个故事,因为那时我和漂亮女们之间也总有很多麻烦。不过我现在想,可能那个老女孩根本就没进去通报杰弗斯,她只是在里面站了一会儿,然后出来飞快地敷衍了那个美人。好吧,后来我也没得到她,我也还没建好我的巨石,尽管有时当我四周空无他物时,它就在那里。

我在这试图说明的是,没有人能永远是名人或好人,那是昨天的事。也许等你死了以后,你能得到名声和好处,但当你还活着,假如什么事是有价值的,假如你能在混乱中创造出什么魔术的话,那它们必须是属于今天或明天的,你过去所做过的一切,都不过像垃圾袋里被割掉的兔子尾巴一样一文不值。这不是什么规律,这是事实。另一个事实是:当我看到这封信里你的这些问题时,我没法回答它们。不然我就可以去教一门关于 创意写作的课了。

我意识到自己越来越醉,但关于什么是一首坏诗,既然你问到了这个。我一直记得坐在公园长椅上,读《凯尼恩评论》和《塞瓦尼评论》里那些评论文章的时日,我喜欢他们使用的语言,尽管那非常虚假,可我们所有的语言到最后不都是虚假的吗?对吧伙计?我们又能做什么?能做的很少。也许只能靠运气了。我们需要心跳,需要对快乐的细微感知,直到他们发现我们僵死地躺在角落里,没有用的,按照剩下来的这些来说。当我发现我们竟如此局限,我真是太难过了。但你是对的,有什么能和它相比呢?没有用的。还是喝酒吧,再喝醉一次……试着用一把小罐头叉子划破所有这些骗人的垃圾……

致杰克·史蒂文森

1982年3月

[……]卡夫卡,你是对的……我喜欢他。每次我想自毁的时候,我总是喜欢读他,他好像总能安慰我,他的作品打开了一个黑洞,你刚好可以跳进去,他能给你耍一些奇妙的小把戏,并且他几乎带你离开了那些街巷。D.H.劳伦斯对我来说情况一样,我也能从他那里获益,每次我感觉很糟糕时,我就一头扎进他那些热情又扭曲的东西里,然后就好像能离开这该死的小城,甚至是能离开这该死的国家。海明威总是让你有种被欺骗和被耍弄的感觉。舍伍德·安德森是个奇怪的混蛋,但我喜欢迷失在他呓语般的胡话里。嗯……

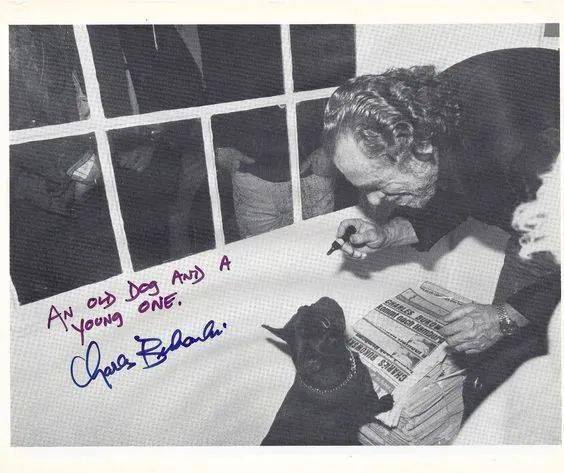

Charles Bukowski, 1985 ©Abe Frajndlich

致威廉·帕卡德

1984年5月19日

好的,既然你问了……否则,讨论诗歌或缺少了诗歌会怎么样,真的有点太过“酸葡萄”——关于水果不好吃的老套表达。这真是蹩脚的开场白,不过我只喝了一口酒。老尼采看得很准,当他们问他(也是发生在过去的事了)关于诗人的问题,“诗人?”他说,“诗人们说了太多谎话。”这只是他们所有错误中的 一个,假如我们想知道诗人们到底怎么了或现代诗歌到底出了什么问题,我们也需要回头看看过去。你知道,现在学校里的男孩们都不喜欢读诗,甚至还要取笑诗歌,将诗歌看低为某种娘娘腔的运动,他们这是彻底错了。当然这里面有一种长期积累的语义学转变,使得读者很难全神贯注地去读诗,但这还不是让男孩们放弃诗歌的最主要原因。诗歌本身就出了问题,它是假的,它没法触动任何人。拿莎士比亚举例:读他的东西简直令你抓狂。他只是偶尔能点中要害,他给你一个闪亮的镜头,然后又回到不痛不痒的状态直到下一个要害出现。他们喂给我们的诗人都很不朽,但他们既没有危险性也不好玩,我们就会把他们丢到一边,去找些更正经的事情做:放学后打架打到鼻子流血。每个人都知道如果你不能尽早进入年轻人的意识里,最终你只能见鬼去吧。爱国者和信仰上帝的人都非常明白这一点。诗歌从来都没有做到过这一点,并且看起来未来依然做不到。是的,是,我知道,李白和别的一些中国古代的诗人可以只用几行简单的句子,就表达出一种伟大的情绪和伟大的真实。当然,也有例外,尽管还没能跨越更多的阶梯,人类也并非一直都是残废的。但大量的纸书印刷品和与之相关的东西都非常不可靠,都空洞无比,几乎都像某个家伙对我们做的恶作剧,或者比这还要糟糕:很多图书馆都是笑话。

现代借鉴过去,并延续了过去的错误。有人声称诗歌是写给少数人的,不是给大众看的。很多政府机构也是这样,还有那些富人、某个阶层的太太们,还有那些特别建盖的厕所。

最好的研读诗歌的方式是阅读它们然后忘记它们。如果一首诗无法被读懂,那我不会认为它有什么特别的可取之处。很多诗人都在写一种被保护起来的生活,他们可写的东西非常有限。比起和诗人们聊天,我经常更愿意和清洁工、水管工或炸点心的厨师聊天,因为他们懂得更多关于生活的日常问题和日常欢乐。

诗歌可以是令人愉快的,诗歌可以写得清晰明了,我不理解为什么它非得被弄成别的样子,但它确实就成了那种样子。诗歌就像坐在一间闷热的、窗户关死的房间里,任何空气和光线透进来的可能都很少。很可能这个领域已经被从业者彻底败坏了。每个人都太容易把自己称作“诗人”。当你假定了自己的立场,你能做的事情就非常少。大多数人不读诗是有原因的,原因就是现有的诗都太差、太无力。难道精力充沛的创造者都去搞音乐、散文、绘画或雕塑了吗?至少在这些领域里时不时还有人能推翻陈腐的高墙。

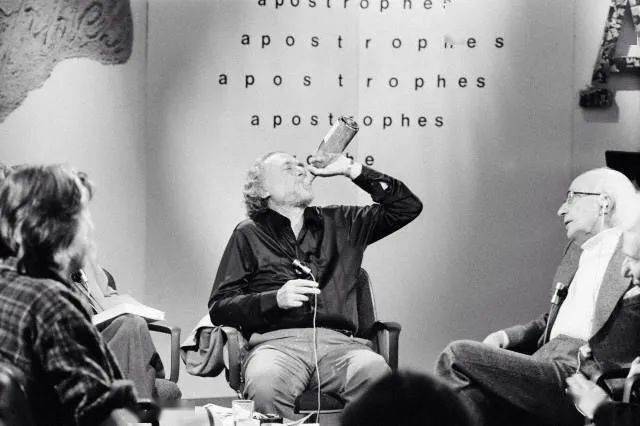

Charles Bukowski, drinking on the set of the French TV program Apostrophes hosted by Bernard Pivot - 1978.

我总是离诗人们远远的,我还住在贫民区的破屋里时,很难做到这一点。他们一找到我,就会坐下来散布流言蜚语并喝光我的酒。其中很多诗人都已经相当出名,但他们对其他诗人的嫉妒,都让他们显得极度不可信。他们理应是把热情、智慧和探索精神放在文字里的人,但实际上他们仅仅是令人恶心的混蛋。他们甚至都不会喝酒,嘴边的唾沫星子乱飞,口水流到衣服上,稍微喝几瓶就变得很轻浮,边吐边夸夸其谈。他们的臭嘴不停说着所有不在场的人的坏话,我一点都不怀疑以后在其他地方他们肯定也会这么说我。我没感到什么威胁,但问题出在他们走后——他们卑劣的气息弥漫在地毯上或窗帘的阴影里,到处都是,有时要一两天后我才感觉一切都恢复了正常——我是说,哎呀:

“他是一个意大利犹太混蛋,他老婆在精神病院呢。”

“X特别小气,每次他开车到了山顶,往下跑的时候他就收了油门,放到空挡上。”

“Y脱了裤子,求我从后面干他,还让我永远不要告诉别人。”

“如果我是一个黑人同性恋,我早就出名了。现在这样我毫无机会。”

“我们一起弄个杂志吧,你能凑到钱吗?”

接着再来说说巡回朗诵会。如果你那么做是为了房租,完全可以。但大多数人都是因为虚荣心,他们宁愿免费去朗读,很多人都那样。假如我那么渴望舞台,我还不如去做演员呢。我对那些来找过我并喝掉我酒的人,表达过我不喜欢对着观众读诗。那种朗诵充满自恋的腐臭气,我告诉他们。我看过那些花花公子们站起来口齿不清地读着他们无力的诗句,全都特别枯燥乏味,那些观众看起来也和读者一样平庸,简直就是:一群死人杀死了一个死气沉沉的晚上。

“哦,不对,布考斯基, 你错了!过去的行吟诗人也会到大街上给公众读诗的!”

“难道就没有一种可能是他们本来就很差吗?”

“嗨, 哥们儿,你说什么呢?情歌!心灵之歌!诗人们的心是相通的!现在我们的诗人还不够多!我们需要更多的诗人,去大街上,去山顶,到处都需要诗人!”

我猜这里面有各种好处。我南下朗诵的时候,某场朗诵后有个聚会,就在那个张罗朗诵的教授家里,我正站在那里想着要试试别人喝的酒,想换换口味,这时那个教授走了过来。

“嗨,布考斯基,你想要哪个?”

“你是说,从这些女人中选一个?”

“是的,你知道,这是南方的待客之道。”

房间里肯定有15至20个女人,我匆匆看了她们一眼,感觉要是选那个穿着红色短裙露出一大截腿的老奶奶,兴许有可能拯救一下我该死的灵魂。

R. Crumb Illustrates Bukowski

“我选站在那边的摩西奶奶吧。”我告诉他。

“什么?不是吧!好吧,她是你的了……”

我不知道怎么回事,但话已这么说出。奶奶正和某个家伙说话,她打量了我一眼,笑笑,轻轻挥了挥手。我也笑了,朝她眨了眨眼。我要用她的红裙子裹紧自己。

这时走过来一个高个子金发碧眼的女人,她面色白皙,长得很标致,一双深绿色的眼睛,腰身苗条,神秘而年轻,哈,就是那种女人,你知道的。她走过来,晃着她的大胸,气喘吁吁地说:“你的意思是说,你要选 她?”

“哦,是的,女士,我打算把我名字的首字母刻在她屁股上。”

“ 你个傻瓜!”她啐了我一口唾沫,转身和一个年轻的黑头发学生说话去了,那位学生托着一根脆弱纤细的脖子,因为某种深陷想象的痛苦,疲倦地朝一边歪着他的脑袋。高个子女人可能是那个城市的领袖诗人,或者甚至可能是那里唯一的诗人,但我却毁了她的那个晚上。不管是对着500人朗读还是对着空气朗读,他们确实都付钱了……

再说得远一点,在那段带着旅行包和越来越厚的诗稿四处朗诵的时候,我遇到过其他一些同类。有时他们正要走,我才刚到,或类似的情况。我的天哪,他们看上去和我一样没精打采、眼睛充血,和我一样沮丧。这让我对他们多少有些期待。我们都是在应付差事,我当时想,这个工作很脏,我们都知道。其中有少数几个人,写诗对他们来说有点像赌博,他们在诗里尖叫,好像在处理什么问题。我感到我们都把胜算压在了我们写的那些垃圾上,试着要把自己从工厂或洗车房,甚至是从精神病院里拉出来。我知道在我的运气还没起作用之前,我几乎都计划去抢银行了。那样也比被一个穿着红色超短裙的老奶奶玩儿了要好……然而,我想说的是,他们不少人最初写得挺好的……可以说几乎像夏皮罗早期所写的《字母V》一样精彩,但现在我四下看了一圈,他们已经被吞没、被消化、被建议、被干扰、被征服、被批评。他们教书,当驻留诗人,他们穿着漂亮的衣服。他们变得平静,也因此写得四平八稳,毫无内容,像没油的坦克一样毫无动力。 现在他们教诗歌课。他们教别人如何写诗。他们从哪里得来的自信竟然认为自己懂诗?这真令我难以理解。他们怎么这么快就变得这么聪明?他们怎么这么快就变得这么无趣?他们都经历了什么?这到底怎么回事?他们这么做究竟为了什么?耐力比事实更重要,因为没有了耐力,就不可能有事实。并且事实将如何结局,要看你自己是怎么做的。那样的话,就算死神过来夺命,它也赢不了。

好吧,我已经说得太多了。我都快像过去那些跑来吐在我沙发上的诗人一样啦。我说的话也和其他人说过的没什么区别。只想告诉你我有了一只新小猫,男孩,我需要一个名字。我是说,我需要给小猫起个名字。已经有不少现成的好名字,你觉得呢?比如杰弗斯、E.E.卡明斯、奥登、斯蒂芬·斯彭德、卡图卢斯、李白、维隆、聂鲁达、布莱克、康拉德·艾肯,还有埃兹拉、洛尔迦、米莱,我不确定。

哈,该死,也许我直接叫这个小贱种“娃娃脸尼尔森”好了,就这么定吧!

Bukowski and his wife, Linda

选自《关于写作——布考斯基书信集》,磨铁图书|中国友谊出版公司,2021.4

| 查尔斯·布考斯基(Charles Bukowski,1920—1994),美国当代最有影响力的先锋诗人之一,散文家、小说家。1920年生于德国安德纳赫,父亲是美国人,母亲是德国人。两岁时全家迁居美国。他在洛杉矶长大,并在那里生活了五十多年。从十三岁时起,布考斯 基便接触到了平生两大嗜好:写作、喝酒。作为一位异常多产的作家,布考斯基一生写了五千多首诗,出版有六部小说集、数百篇短篇故事。在完成他最后一部长篇小说《果肉》不久后,1994年3月9日在加利福尼亚圣佩德罗去世,终年七十三岁。

| 阿贝尔·德布瑞托(Abel Debritto),前布朗大学富布莱特学者、现任玛丽·居里学者。他也是《查尔斯·布考斯基:地下之王》的作者,同时还是布考斯基《精选诗集》《关于猫》《关于爱》等作品集的编选者。

| 里所,诗人、译者、图书编辑。1986年生于安徽,12岁时移居新疆喀什并在那里度过中学时代。2019年获美国亨利·卢斯翻译奖金并成为佛蒙特艺术中心当年的驻留诗人。第一届“先锋书店诗歌奖·先锋青年诗人奖”获得者。著有诗集《星期三的珍珠船》,译作《爱丽丝漫游奇境》《关于写作:布考斯基书信集》。

题图:Charles Bukowski(来自:Salty Popcorn)

策划:杜绿绿 丨排版:阿飞

转载请联系后台并注明个人信息

卡佛忌辰丨当卡佛谈论自己时卡佛在谈论什么?

荆环围着一丛心跳——评《紧急中的冥想·奥哈拉诗精选》

他厌倦对诗歌进行政治文化分析

发表评论 评论 (2 个评论)