《新九叶·译诗集》,[葡萄牙] 费尔南多·佩索阿、[美国] 艾米莉·狄金森、[苏联] 弗拉基米尔·马雅可夫斯基、[美国] 约翰·阿什贝利等著,姚风、李笠、高兴、树才、骆家、姜山等译,广西师范大学出版社2021年6月出版,388页,88元

1946年6月,英国伦敦的 Life and Letters上发表了王佐良的一篇文章《穆旦:一个中国诗人》。这是穆旦作为诗人第一次获得严肃的评价。王佐良认为穆旦的风格之所以会有剃刀片般的锋利感,一则是因为他对奥登、燕卜荪(其时,燕卜荪正在西南联大任教,九叶派诗人多为他的学生)等最前沿的英语诗人技巧的熟悉,二则是他对古典辞令的彻底无知。中国诗歌现代性的首次萌芽在外语中获得了滋养,这种滋养要求诗人同时也是一个译者,以横的移植代替纵的继承。而穆旦,正是以他的本名“查良铮”作为一个译者被文学爱好者们熟知的。他对浪漫主义诗歌:拜伦、雪莱、济慈、普希金等人作品的译介,至今仍不过时。

围绕在穆旦身边的一群西南联大的青年诗人:辛笛、郑敏、杜运燮、陈敬容、杭约赫、唐祈、唐湜、袁可嘉,他们在也向外语乞援以成就母语的同时,用母语为外语诗歌织出一次明亮的伏击。陈敬容翻译了《图像与花朵》,辑录里尔克、波德莱尔的诗,袁可嘉则用清晰洗练的语言译介了叶芝全部阶段的代表作。但他们作为诗人的成就,要到上世纪八十年代才被广泛承认。随着《九叶集》的出版,他们被冠以九叶派之名而载入文学史。

《九叶集》

以当时的标准,他们诗歌的质地仍是奇异的,要知道这些诗歌是他们在布满弹孔的上世纪四十年代创作的。而在上世纪八十年代,也正因为他们这一批老诗人的复出,“朦胧诗”这一标签被泡制了出来,杜运燮的《秋》成为“朦胧诗”论战最初的标的物。我们可以看到这“朦胧”的成色:所指在他们的一些诗句中被孵化出来,仿佛被能指的产钳夹坏了,在聚光灯照耀下,它们带上了斑驳的晒痕,抽象与具体随时转换着。僻如穆旦的句子:“如果你是醒了,推开窗子,/看这满园的欲望多么美丽。”或者“蓝天下,为永远的谜迷惑着的/是我们二十岁的紧闭的肉体,一如那泥土做成的鸟的歌,/你们被点燃,却无处归依。”

用叶子比喻这九位诗人,无疑相当贴切,他们生长在同一个根系,吮吸着相似的养分,然而树叶会坠落,变得酥脆如沾了墨水的纸。荷马将人类比作落叶时,也意在说明人类世代的更替与永续。我们需要新的叶子,但是一个新的九叶派如何成立?大抵需要一所作为培养皿的学校,一个作为催化剂的师长,一门门作为反应物的外语:在九叶派那里,是西南联大、燕卜荪和英语、法语、德语。现在,在全球化时代,面对更加广阔的语言图景,一些小语种的诗人也能成为我们的写作资源。而王佐良,作为优秀的诗人、译者、英美文学研究者,他在北京外国语学院任副院长时,潜移默化地培养了一批诗人译者——他们既是诗人,又精通外语:姚风、李笠、金重、高兴、少况、树才、黄康益、骆家、姜山、李金佳。这便是新九叶及这本《新九叶·译诗集》的由来。

在这本书中,佩索阿、狄金森、马雅可夫斯基等十三位外语诗人被译者嫁接到汉语的常青树上,他们的词语打着响鼻,沐浴着不同时区的阳光,那阳光的舌尖上沾着种种方言……现在这些诗却可以作为汉语诗的一种深深扎根到当代书写的可能性中。

省略号是泪滴,逗号是划开句子的镰刀,短破折号则像跳水板一样颤动

姚风所译庇山耶与佩索阿,诗风迥异,这一点在译诗中被精细到标点地还原了。与佩索阿相比,庇山耶是中国读者不那么熟悉的一位诗人,但其实他与中国有很深的渊源。他有一个中文名字“贝山雅”。他生命中有二十二年是在澳门度过的。在澳门,他留下一本由寥寥三十余首诗组成的《滴漏》,却足以成为葡国现代主义的杰作。而佩索阿,他的《惶然录》在1996年被韩少功译成中文,自此,他的诗与文便在中文世界成为一门显学。

庇山耶(1867-1926)

佩索阿(1888-1935)

我们可以从他们惯常使用的标点中看到两位诗人抒情方式的差别。庇山耶会用感叹号、问号和省略号将情绪外化,比如在《奥比多斯城堡》一诗中,诗歌便完全由问句来推进。这些都问句以“何时”开头,显然,抒情主人公将希望寄托在了未来。前两节诗中他似乎在盼望自己以骑士之姿冲入一场早已结束的战斗中,后两节便笔峰一转,埋怨那连绵征战与荣誉的虚无。这四节都是非常工整的四行诗,期盼与埋怨对峙着,最后一节,一位“可爱的公主”出现了,骑士们的征战,只是为了一睹她的姿容。庇山耶去澳门前,曾在奥比多斯工作。可能,他正是把自己投射到了那些骑士身上,面对失意的爱情,只能不断地去问“何时”?而庇山耶的省略号则像泪滴,“我们各怀着悲苦,在酒中哭……”,最适合消失与漫游的主题。《路》中省略号与追忆、哭泣、饮酒等元素同时出现。他们并不意味着内容的省略,而是要表达出一种情绪的黏稠。

佩索阿的笔调则没有那么悲苦。《恋爱中的牧羊人》是他托名阿尔伯特·卡埃罗的作品。佩索阿有很多异名者,比如未来主义诗人冈波斯,热衷于古典诗歌形式的雷耶斯。卡埃罗是这些异名者的母本,是类似超我的存在。其他异名者都从这个丰满的自然主义诗人身上拓下了一些词语。这首《恋爱中的牧羊人》并未完成,也没有发表过。佩索阿只给这组诗中的头两首标上了序号,读者在阅读这组诗,大可以不按序号顺序,自由地组合。这里,佩索阿不再是创造诗歌的诗人,而是创造诗人的诗人,不再让自己服从风格,而是让风格服从自己,并且是许多近乎分裂的自己。和他内面的丰沛与湍急相比,他的生活几乎过于平静、乏味了。甚至爱情也只能是他生活的边角料。我们无法再知人论世地从这组诗中敷演出一段故事,只得独自面对这朴素、率真、被抻长得近乎散文化的诗句。

佩索阿写于1930年的诗中,只有作为节奏符号的逗号、句号标示着诗的结束与开始。标点在这里是中立的,不负荷过多的情绪。因为这长短交错的诗句本身便在叙述中带出了音乐性,这音乐的顿挫本身便构成了情绪。这苇草般的诗句排列成行,上面只停留着露水般的句号与逗号的镰刀。我们在露水中看到的是它即将消失,而诗句并不会因为它的消失变得残破,镰刀划开它,也不过是让它更加适合塞进语言的风箱。

《新九叶·译诗集》中也收录了金重译的狄金森。这个译本的语言质地与之前的译本都不相同。狄金森是一个言简意赅的诗人,她只使用四音步与三音步编织短诗。为了让短音步的诗句更加丰富,狄金森会用短破折“—”连接词语和句子。短破折不会像句号一样为句子上紧螺丝把它关在一个封闭的意义里,它会让这个句子稍稍走气,让句义向下一行蔓延;短破折不是逗号,它不只是节奏上的中止,它埋伏在诗句里,就像电线上的麻雀,随时会带着叽叽喳喳的意义扑向你,它也不止像破折号一样,把句子与句子闩在一起,或把一个句子故作深沉地拉长。遗憾的是,并非所有人都能理解短破折的重要性,第一批整理狄金森作品的编辑把她的短破折全数换成了正常的标点。虽然后来人们根据狄金森留下的诗笺复原了这些标点,但在中文世界,很多时候我们会用长破折号代替狄金森的短破折。这就使得原文微隐、内敛的嗓音被拖长,成了一种神秘兮兮的噪音。

艾米莉·狄金森(1830-1886)

短破折同时皆有句号、逗号、破折号的功能,这就使得读者阅读它们时不得不像阅读摩斯密码时一样谨慎。有时,它会起到象形的作用,比如:“岁月的伤害落到他身上—”,这里的短破折便像跳水板一样颤动着。有时,它表现一种发现,这发现被挤压在一个瞬间,却有着丰富的层次与纹路。文字总是比它慢的,但短破折可以让文字快起来:“已经—破损—钝了—多甜美”,如果换成长破折,那这瞬间感就无从发现了。

译者金重在导言中回忆了学生时代与狄金森诗歌的初次相遇。对1982年的大学生来说,狄金森的文本是完全陌异的,她几乎没有被翻译过,在英语系的常规课程中,也不会给予狄金森太多的分量。翻译狄金森,既是从她跳水板般的破折号上起落,落入过去的生活之中,又是将译者在美国的生活经验外化,结成词语的蛹,从而发明那作为汉语的狄金森。在这一点上,翻译也拥有了某种原创性:它意味着两个灵魂的汇合。

是小说家写诗,还是诗人写小说?

艾迪特·索德格朗(1892-1923)是芬兰瑞典语诗人。论者常将她与狄金森并列。但索德格朗的诗风因为受表现主义与尼采哲学的影响,显得更加粗犷、直接。她会以极度张扬自我的第一人称宣布:“我不是女人。我是中性物。” (《现代女性》)这行诗的两个小句都用句号结尾,语气十分坚定;再如:“男人是太阳的女儿愤怒地扔在峭壁上的一面虚假的镜子,/男人是白色的孩子无法理解的谎言,/男人是骄傲的嘴唇所轻蔑的一只腐烂的水果。” (《紫色的黄昏》)这里,她完全跳出了社会传统所要求的女性气质,从而发明了一种性别意识,我们仿佛重又看到了《卡莱瓦拉》中的女武神,索德格朗将女性定义为“女战士,女豪杰,女骑手”“老虎的斑纹,绷紧的琴弦,没有晕眩的星星。”兼具生命的野性与美质。她诗歌中的女权主义意识,即使现在看来也十分先锋。这使得她遭到了评论家的冷嘲热讽。

艾迪特·索德格朗(1892-1923)

索德格朗写作时往往采用第一人称,她的第一人称高蹈于世界之上,成为“徒步穿越太阳系”的“超人”。总而言之,她诗歌的声音是洪亮的,洪亮不仅仅在于女诗人永远对着化作元素的生命、死亡、大海、太阳、季节说话,还在于她使用的三联句式排比,她经常用排比结束她的诗节,仿佛长出鬃毛的句子要冲出句号的套马栓,有时她径直用一组排比构成一首诗,比如《现代女性》,所以,她的诗,可以称之为彻底排除了叙事成分的“抒情诗”。因为叙事要关照一个更加形而下的世界。它是一种日常之光,就像手电筒,而索德格朗,是探照灯。而如果我们要把叙事比作引信的话,那么索德格朗的诗就是没有引信的炸弹。《新九叶·译诗集》中除了狄金森,也收录了阿什贝利与琵雅的短诗。他俩处在诗歌叙事艺术的两极。阿什贝利的技术承继自纽约派及史蒂文斯,琵雅则一定程度上得益于小说。叙事的写法丰富了短诗,虽然短诗并不一定需要以非常显豁的叙事性组织起来。

琵雅·塔夫德鲁普是当代丹麦诗人、小说家和散文家,曾经两次来过中国参加诗歌节。小说家写诗和诗人写小说的现象,大概只会出现在文体细分后的文学场域中。如果把时间往前拔一点,一切文学都可以称之为诗。事实上,即使是现在,也有很多小说家将自己的首要身份定为诗人。当一种文体出现高原反应时,来自另一种文体的技法可以为它提供氧气,于是我们便看到了写成诗的小说和写成小说的诗。琵雅的诗呈现出线性结构的叙事,比如《我母亲的手》。这首诗写所述之事很朴素,就是母亲教女儿写字。这本该只是几句日记就可以打发的,比如你可以写“今天,妈妈教我认字,我很有收获”之类的话。琵雅却将这样极细微的事敲凿进了诗行。她下降到儿童的视角,将字母表变成了水族馆,诗人没有直接提到作为本体的字母,但她的喻体极其地具象:弓,应该是B,尖顶蜗牛壳的螺旋,是S;穹顶,M;悬崖,Z。她的比喻是串在一起的,从字母又很自然地递进到“词语像扁鱼摆动”,“句子像鱼群”。结尾则是警句,勾勒了主人公想象力的最初萌芽:“这时,她已松开了我/我在她的掌心外已书写了很久”。整首诗的叙事工整得就像一篇小小说。

琵雅·塔夫德鲁普(1952- )

当叙事以“故事”的形态保存在我们耳蜗时,我们需要节奏和韵律来方便记忆。这也是为什么文明之初的诗歌都是节奏感强烈的口头叙事史诗。诗也藉此成为一切文体的来源。就算是当代,我们对一部小说最高的赞誉仍是“它是史诗性的”。二十世纪以来现代诗歌的叙事,却几乎很少直接回到史诗。受柏格森意识流哲学影响,它们时常恍惚,破碎,仿佛彩色玻璃。阿什贝利(少况译)将这种支离破碎的风格发挥到了极致。在他的诗中,我们可以看到作为一个个面的“事件”。我们可以说他是在用同时性抗拒语言的叙事性,也可以说他是在力图发明一种作为瞬间见证的叙事性。事件与故事不同,事件是现代历史主义的产物。围绕着事件的是如抹香鲸的脂肪般厚重的材料与见证者藤蔓般的目光,这些聚焦几乎使事件丧失了被重建为一种纯粹真理性认识的可能性,它只能裂变为种种意见。故事,则总是被裁剪为一个个引人耳目,易于流传的版本。阿什贝利正是选择在这种芜杂的见证中写作,这使得他的诗歌不可避免地变成一种复调叙事。

他的诗极度晦涩,这种晦涩不是体现在词的层面,也不体现在句的层面,相反,他的句子有时极为平易,近乎口语。他的难度体现在句与句的衔接上:句义本该在句子滑向句子时产生,但阿什贝利诗歌中突兀的句子连接比比皆是,使得句义近乎无从寻得。他继承了纽约派诗人的作诗法:纽约派代表诗人弗兰克·奥哈拉说自己最好的诗歌都是在被打扰的情况下写出来的,如果有人在他写诗时闯进来,提醒他:“弗兰克,你能不能把窗帘拉上?”他会直接把这个句子写进诗里。少况译阿什贝利很好地再现了阿什贝利的语料构成。口语措辞与意象化的表达会出现在同一个诗节:他有意向陈词滥调致敬,挪用它们,改造它们,使之成为一种反讽,“去做有趣的已经做好的事情吧,但愿/春天惩罚你。我们把一切记在心里。” (《夏日阅读》)每一句都被包裹在厚厚的日常话语习惯中,在这里它们却陷入真空。阿什贝利在语境地层面上使用这些句子,他把这些原本含义丰富的句子组合在一起,它们就突然变得寡淡而难以捉摸。它们把带出的语境互相抵牾。这节诗最后以这样一句诗结尾:“不过没事。把我们留在你的摘要里。洞穿那……”阅读阿什贝利,也仿佛把自己留在一份摘要里,或者置身嘈杂的,布满钻机的语言矿场。

诗歌在音乐里如何迫降

与短诗相比,《新九叶·译诗集》中也收录了几首著名的长诗。树才译桑德拉尔《西伯利亚大铁路和法国小让娜的散文》(以下简称《散文》)、姜山译瓦雷里《海滨墓园》及阿波利奈尔的《城中村》三首长诗写法大相径庭,但他们都系于同一个时代写就。

桑德拉尔与阿波利奈尔是好友,阿波利奈尔的《城中村》,就受到桑德拉尔技法的启发。《城中村》里大致有两种诗节:一种较长,主要出现在长诗的前半部分,用于集中的叙事、抒情;另一种则短到极致,通常只有一行单独成段,最多也不过四行,主要在诗的后半部分及开头四节出现。长诗的开头由三节一行诗、一节三行诗组成。虽然诗节的组织十分大胆,内容却是显豁的,诗人此刻仿佛一个摄影师在调整焦距,让物象由破碎、模糊变得具体、清晰。但定音锤已敲下,诗人在这六行里给出了他的主题,以一种隐喻的方式,他将埃菲尔铁塔比作羊倌,将塔之下的芸芸比作羊群。牧羊人与羊是经典的基督教隐喻,此刻牧羊人却成为一个巨大的他者——侵凌性的现代文明的象征。阿波利奈尔将他的母题嵌在开头六行里:以宗教、文化为代表的旧文明如何与停机库里的现代技术文明共处?

桑德拉尔(1887-1961)

阿波利奈尔(1880-1918)

长诗的后半部分,他频繁使用一行诗去命名,去造成场景的跳跃:“你,在马赛,在一堆西瓜里”,“你,在科布伦茨,在巨人旅店”,“你,在罗马,坐在日本楂树下”。征引地名丰富诗的空间,这种技法显然得自桑德拉尔的《散文》,不同的是,桑德拉尔的诗本身即以旅行为线索,《城中村》一诗从标题看,则要求诗人更专注此时此地,但如果只看到这一方城中村的现实,很容易使诗显得逼仄,所以阿波利奈尔把飞机嵌进诗中当作一条副线,为诗赢得自上而下的全景视角。随着叙事展开,长诗的形式趋于破碎:值得玩味的是,只有这些破碎的诗行直接描写城中村的景象,这些单行诗、双行诗就仿佛一条条彼此隔绝的街道,每一行里都是某种单子般四散的现代感性。

我们尤可以注意《城中村》一诗结尾的两节一行诗,这样的结束方式既突兀,又强力,与《散文》一诗的结尾相似。《城中村》与《散文》都是关于空间的诗。但《散文》更加大开大合,这不仅体现在《散文》一诗的描写对象:西伯利亚大铁路,这条铁路由沙俄政府在1916年建成,西起莫斯科,东至海参崴,全长九千两百八十八公里,至今乃是世界上最长的铁路,它连接了两个全然陌异的世界,欧洲与东北,它穿过世界上最大的天然监狱,在那里,沙皇甚至可以鞭打并流放一口用作起义信号的钟;《散文》一诗采用了比阿波利奈尔更彻底的自由体诗行,有时长得可以充满一整行,有时也可以只有短短几个音节。在马拉美及以兰波为代表的后象征主义之前,法语诗的格律十分严格,不同于希腊语的长短格,拉丁语的轻重音及英语的抑扬格,法语诗不重音步,而重音节的整齐。最常用的是十二音节的亚历山大体诗歌,亚历山大体每六个音节间还要插入一个停顿来形成节奏,这被称为半逗律。所以桑德拉尔在《散文》中完全无视传统法诗格律,是具有革命性的。

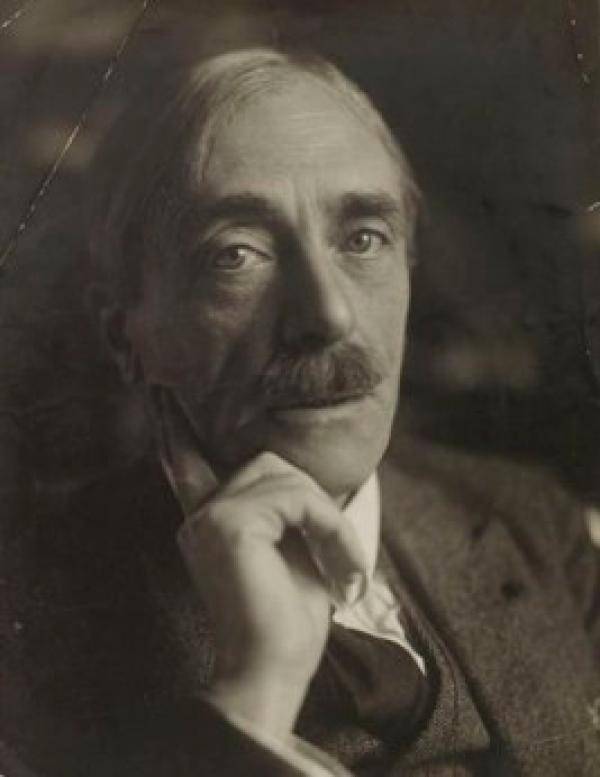

与之相比,《海滨墓园》在诗律上似乎更拘谨、规整。我们往往会被他思辨性的哲学内容吸引,而忽视这首诗的形式因素。事实上,瓦雷里提倡的蒸馏水般的纯诗,要求从诗歌中剔去除语言本身以外一切非诗的材料,其中就包括哲学。哲学不过是瓦雷里用来挂诗歌的钩子。他自述《海滨墓园》是从一种节奏开始的。这种节奏不同于以往任何法语诗的节奏,所以他选择用几乎从来被使用过的六行诗来呈现这种节奏。相比高雅的八行诗,六行诗节看上去几乎和被砍掉双腿的穿袍贵族一样残缺了。瓦雷里正是用这种尴尬的诗节形式去书写,去完成格律的内爆。他的诗歌不再按照文学的逻辑,而以音乐的逻辑组织,正如他本人对象征主义的定义:诗歌在音乐里的一次迫降。

瓦雷里(1871-1945)

音乐在现代诗歌中的影响无处不在。我们可以在桑德拉尔的《散文》里看到赋格曲与交响乐的技巧,马雅可夫斯基的四部曲《穿裤子的云》则充满鼓点般的短诗行。对音乐的推崇始自德国浪漫派和意志主义哲学,叔本华认为音乐是意志的语言,它是超越于意义与内容之上的纯粹的形式。音乐没有标题也不需要标题,它还没有被驯化为一种沙龙中的呢喃,它是雕刻时间、记忆与幻想的艺术,它让这些元素解域化,鸟鸣般赤裸着呈现在听者面前。所以,现代诗要求的音乐性,不再是装饰性的头韵、脚韵,而是要以词语打开一个暗箱,让句子浸透在时间的流溢与存在的绽开中,成为结晶般的绝对语言。所以,并非只有格律诗才能有足以被分析的音乐性。自《巴黎的忧郁》和《彩画集》以来,散文诗也成为许多法国诗人的选择,僻如圣·琼·佩斯、克洛岱尔和马克斯·雅科布。在完全放弃了传统诗歌的形式后,这些散文诗却获得了另一种音乐。

马克斯·雅科布是诗人、画家、评论家、无神论者、隐修士、导师、居士、纳粹的囚徒。《新九叶译诗集》中收录了李金佳所译雅科布散文诗廿四首。前十六首出自他生前出版的散文诗集《骰子壶》,后八首出自他的遗稿。两相对照,可以窥见雅科布散文诗创作的不同侧面。他的散文诗继承了波德莱尔的笔调:轻盈、锋利、叙事化,它们的篇幅不超过一页纸,且很少分段。这些散文诗中的音乐是叙事的音乐,是砸碎玻璃时的轻微响动,而不是节拍器的声音。雅科布在散文诗中沉思各种艺术形式:僻如诗,他将诗看成一场教育学考试,他是没有报名的那一个,却还是进到另一间大厅,把椅子轮流坐一遍。在《卷首图画》中,诗是从大地女神库帕勒的乳房中落下的,这首散文诗很短,排在书里不过三行。雅科布却强调了两遍“而我却无知无觉”,如果再加上隐喻性的表达“海并因此多一分波澜,大地也没有感觉到新的历险”,则是三遍。《真正的奇迹》也强调在神秘体验中,这种“无知无觉”的存在。在雅科布看来,他的诗歌坐在了学院之外,那种过于逻辑化的层层递进法,那种标准答案般的必然性,这些都与艺术和诗歌相去甚远,诗应该是向着偶然性的一跃。

在每一次翻译中,我们的汉语已经被改变

《新九叶译诗集》的译者不少都拥有在海外长期生活的经验:这给他们的翻译带来优势,他们能以半母语者的身份进入文本。而他们也继承了王佐良及九叶派的诗人译诗传统。

诗人译诗,是相对学人译诗而言。学人译诗,对于原文的含义会抓得更准,所以,他们更重意思的传达与形式的移植。可他们在竭力表达这份精确的同时,往往却因为汉语诗艺上的力不从心而让译文无法卒读。不少学人译者会求全,仍执着于用歌词般的押韵(通常是ang那样的宽韵)回应原文精巧的尾韵,却忽视原诗的尾韵仍致力在词的层面上形成对照。比如叶芝会用come与Byzantium 押韵,在语音长短上制造不平衡,同时在词性词义上构成反讽,这些技法的使用是由原文语言特性决定的。任何野心勃勃复刻韵律的尝试,都忽视了我们母语的特质。诗人译诗的好处之一,就是诗人了解汉语,有胆量和能力去为了这首诗,发明一种新的,在汉语中有效的节奏、韵律和语感。为此,他甚至会让自己的风格进入这首诗,虽然这会有喧宾夺主的风险,但如果两个诗人的风格之间能够产生对话,那么这种译法就会诞生出同时有益于原文和译文的真正的诗。

翻译,尤其是文学翻译,赋予了语言可能性,有时它甚至比原创的文学更能塑造一门语言。《钦定本圣经》原本古奥涩口的措辞早已融入日常英语,马丁·路德用他的德语版《圣经》使德语成为一门真正的文学语言;正是翻译希腊拉丁文献的尝试检验、丰富了欧洲各国的语言,而现代汉语则在翻译中变成了混血,日语词汇与英语句法大量进入汉语。这导致了一些问题:当现代主义的炼金实验一度被中止,有志于提升诗艺的诗人们纷纷求助外语诗的译文,在八十年代,叶维廉编译的《众树歌唱》一度成为诗人提高诗艺的“葵花宝典”。且知识性的文本比通俗文本和日常口语更倾向于使用欧化的长句,这种句子成为一种知识分子的纹章,由论文、散文一直进入诗歌中。此种语境下创作的诗歌,是否还保持着纯粹的汉语性?

其实纯粹与汉语性常常被滥用为某种“话术”。语言是国族认同中非常重要的一环,即使强势如英语,也在思考如何保持英语写作的英语性。这个大哉问再往深处剥,其实关乎全球化之下地域文化的存续。翻译应该是用译入语驯化译出语,仿佛原文只是浇铸偶像用的钢水,译文才是模具?还是像奴隶拉纤一样,一个字对一个字,一个句式对一个句式地硬译?如果翻译只作为信息交流的中介,那么硬译未尝不可,但这只适用于功能性的文字。文学之为文学,却在于文学并不完全停留在传达信息的层面。文学离不开形式,它会擦拭每一粒词语,让它们拥有自己的指纹,它不会取消词作为硬通货的存在,这也很重要。因为只有当词带着全部意义的链条相互撞击时,一种超现实主义的诗意才会产生。但超现实主义也不仅仅只关心词语,否则它就会变成某种混乱的迷狂,某种看不到前进方向的呓语。最好的超现实主义诗人是背叛了超现实主义的诗人。

所以,词之外,更重要的是写出一个句子:句式,那就是诗的一切。《新九叶译诗集》中所选的译诗,其句式是现代的,也是汉语的。这些诗完全可以作为当代诗歌来读,也应该被当成当代的汉语诗歌被检验,只有译者依照诗的语法去重写一首诗,就像进入尼采的永恒轮回,不断重复,在重复中,也许某个细部被发现了,它们闪着如破冰船一样坚硬的光,径直构成一种差异:只有在这时,一首译诗才成立。当然,任何译诗都不可能是完美的,我们只得一次又一次地译,并且期待,在某一次翻译中,我们的汉语已经被改变。

发表评论 评论 (2 个评论)