|

在矿山工作的曹会双 |

|

曹会双与她的读书笔记 |

|

90后写诗者“隔花人” |

|

工作中的祁永春 |

|

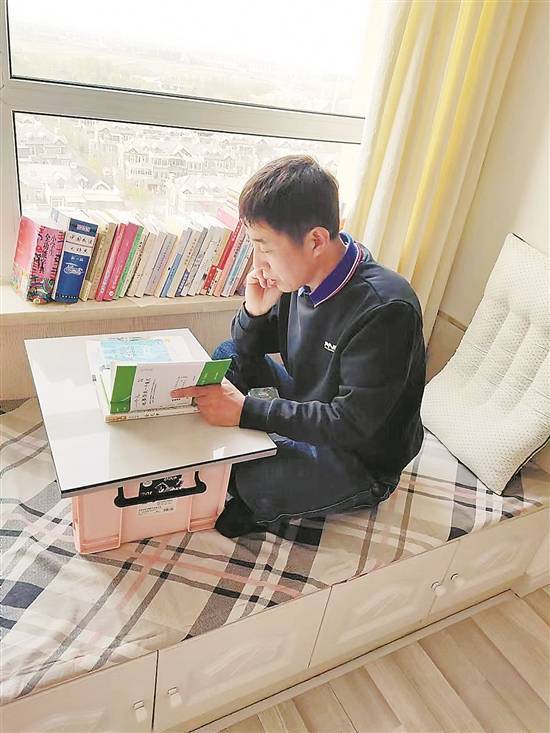

正在读书的祁永春 |

文/羊城晚报记者 谢小婉 本版图片由受访者提供

近两年来,一股网络写诗风潮兴起。在各大热门社交平台上写诗的人超过百万,他们并非职业诗人,而是来自社会上的各行各业,有油漆师傅、有矿场女工、有教师,也有都市白领,他们从热气腾腾的生活生产一线汲取力量,成为网络上的“野生诗人”。

这构成一件极具张力的事情:在现实中,人情冷暖提供真切的经历;在网络上,把人间真实写进诗句中,无限的想象和韧性的生命融为一体。

在这些“野生诗人”看来,写诗是一种自我的表达,任何人都可以参与其中,诗是自由的,人生亦是如此。

“工作为了温饱,写诗是精神寄托”

1992年,21岁的祁永春离开内蒙古,到辽宁沈阳找工作。先当体力工,搬砖堆灰,又干装修,刮大白,喷油漆,一天活干下来,粉尘混着汗裹在衣服上,灰头土脸,在生计面前,故乡辽阔的蓝天草原仿若远去。

2021年,50岁的祁永春已是带出多个徒弟的油漆师傅,那天,他哼着家乡的歌谣,去给一座别墅的花园喷真石漆。各色石粉配制成的真石漆喷溅到墙面,让祁永春想起同样好看的雨花石,他立马放下喷枪,按照这两年的习惯,写下几句诗,回家后又续完:我端起枪/瞄准似平不平的墙面/喷出真石漆/喷出大海腰间的各色雨花石/喷出稀疏的柳枝透出月影/喷出一壶浊酒饮尽秋月春风/喷出我心中的一首歌/父亲的草原/母亲的河。

在诗里,祁永春回了一次家。

曹会双退休前,在山东莱芜一家矿山公司当了25年的泵房女工,先是待在选矿厂,负责把选出的铁精粉,通过管道输送到下一个厂地;后又去到充填工区,每天输送达到一定浓度的尾砂和胶固粉的混合物。

在矿山劳作,灰扑扑的日子里,身上的安全服是不多的亮色。但这份工作常成为曹会双写诗的素材,她把父亲的一生比作矿山:父亲用一生的茬茬经历/囤积了一座丰富的经验矿山/父亲常以健谈开采出坚韧的矿石/我用聆听的生产流程一级级破碎后/用思索磨选出领悟的铁精粉/用思考浮选出了悟的铜或钴的精粉/用真诚重选出参悟的金精粉/若想有各类金属的品质与市场价值/我须得躬身,分门别类/一个步骤一个步骤地冶炼。

祁永春和曹会双将他们写的诗传上网络,逐渐引起关注,有出版社找来,将他们的诗放进书里,这是他们之前想都不敢想的事情——在现今各大社交平台上,写诗成为一种风潮,他们二人不过是其中的沧海一粟,有幸被看见而已。看客们将他们称为诗人,但常冠以“野生”“草根”的前缀。在采访中,祁永春和曹会双都不敢以“诗人”自居,觉得名头太大,承受不起,自己只是个业余的诗歌爱好者,但对“野生”的词汇欣然接受。

“野生”一词不仅显现出社会角色与诗人身份的反差,但也隐含一种称道,半路出家的劳动者们开始写诗,在真切写实之外,词句间有不受规格拘束的、野蛮生长的想象。

曹会双不敢以诗人自居,但也不觉得身为矿山女工的自己,与写诗这件事格格不入。“人人都可以追求文学,在矿山工作,并不等于失去追求文学的梦想。我工作是为一份温饱,写诗是为一份精神的收获。”曹会双说,“而且我们在生产第一线,那才是热气腾腾的生活现场,有这份工作,不仅有工资,还可以看到这些劳动者的生存,我就是在学习,在观察这个世界。”

祁永春同样认为写诗没有门槛,小时候无意间看到父亲的日记,上面一行又一行,隐约是诗,那时他便对这种文学体裁感兴趣。“我一开始写,那都不叫诗,就是一段段大白话,但慢慢就逐渐写出感觉来。”祁永春回忆:“写诗是人人都能写的,我们没有很多时间和精力,但诗短,句式随意,我干活时,灵感来了,马上就停下来写两句,然后接着干,不耽误事。”

对于这群“野生诗人”来说,写诗一开始多是一种自我的表达、一种精神寄托。祁永春小时身体不好,求学也不顺当,辍学后一度情绪低落,在痛苦和抑郁中他烧掉了自己的日记,发誓不再谈学习,但又耐不住偷偷到书店翻书。“那时候自卑,自己瞧不起自己,我就写诗,用诗来稀释那些痛苦和抑郁,能写出来,就能把最难的事放下。”祁永春说,写诗对他来说像是信仰:“写诗净化了我的心灵,越写心里越敞亮,也就不自卑了。”

写诗这件事,也另有一些妙用。祁永春的工友们都知道他在写诗,虽然看不懂,但也会夸赞几句,鼓励他继续写,甚至老板们找工人,也会多青睐祁永春,“好像对读诗写字的人会多一点敬重和信任”。

“当我感到浮躁,写诗会让我平静”

读书时,曹会双便喜爱文字。2005年,她学着上网,彼时网络论坛时兴,她也跟着发帖,一开始想写小说,后来发现诗歌更受青睐更易上手,又转向写诗。18年来,曹会双坚持每周在网上发两到三帖,累计已有290余万字,六成以上是诗歌,另有随笔、散文、杂文等。

1999年秋天,琐碎的家长里短充斥着曹会双的生活,她惊讶地发现,自己提笔忘字,于是下定决心重新开始写日记、做读书笔记。这么多年坚持下来,曹会双已写完359本日记,447本读书笔记,一本本在家里堆叠成小山,里面是她对生活的记录,对世界的感悟。

这样的曹会双,与矿山的其他女工相比,显得格格不入。读书写诗在一方小天地里,是特立独行的事情,甚至于会遭到排挤,曹会双心里委屈,曾在机器轰鸣声的掩盖里,一个人在车间号啕大哭,很快她又继续看书写作,“自己给自己解开了心里的疙瘩”。

曹会双还曾买来一台电脑继续写作,较劲着要写出点东西,丈夫嗔怪过“不务正业”,曹会双辩解道:“我工作辛勤,家务做好,孩子也带得很好,里里外外安排妥当,有点爱好、有点追求,有何不可?”或许是因为曹会双的一股子韧劲,丈夫很快转为支持。

曹会双写过一首小诗,很是喜欢:我终生的理想/就是想写一鸿篇巨著/让我的娘坐在第70页上/看我假装镇静地/走上文学的领奖台。“我有自己的精神后花园。”曹会双说。

与曹会双一样,周长峰也长年将自己的诗放在网络上。他笔名长风,今年34岁,在贵州毕节教授历史。当了十年老师,自小就对诗歌感兴趣,2004年读高一时,便开始写诗,互联网兴起后,他喜欢将自己的诗歌放在“博客”里。多年来,网络时兴社交平台不断变换,周长峰也时常跟随潮流转换阵地,但写诗的习惯一直未变,积年累月已写有1500余首诗。

将诗歌放上网,周长峰并不奢求被看见,只是写诗成为一种习惯,网络成为一个盛放的平台。他写诗,一方面是喜欢诗歌文化,特别是中国诗的韵味,另一方面,写诗安放了他对生活的一些情绪。“虽然好像每天过得都一样,但其实也有不同的时候,我把这些感受用诗记录下来,这是我表达的方式。”周长峰说道,“面对形形色色的世界,当我感到浮躁的时候,写诗会让我回到一种单纯的状态。”用诗的简言短句,来消磨冗长日子的零碎和戾气,是他应对世界的一种方式。

周长峰考上过公务员,也曾在教育局里工作过,但最后还是回到讲台上,教书更让他自在,但人生的种种选择,也会有失意时刻。去年,周长峰结束了一段六年的感情,拿着相机在公园游走,三月的桃花闯进镜头里,在浓烈的春意面前,他写出一句诗:一个人,也要活成一个春天。后又补完整首,其后两句是“在一朵桃红之上,提取甜蜜/让生活破土而出浓浓的诗意”,这首诗让更多人认识了周长峰,但对他来说,这不是最要紧的,要紧的是——

“写诗让我平静。”他说。

“现实太远,我们在诗歌里见面”

写诗多数时候是孤独的,知音难觅,幸好网络提供了对接的平台,“其实是双向的,读诗的人看到诗的渠道更多,写诗的人被看到的可能性更大。”90后写诗人“隔花人”解释道,“写诗让我的人生多了一种可能性,在网络上写诗,扩大了我的人生。”

2020年末,“隔花人”辞去策划工作,来到西双版纳摆摊。“有那么一段时间,我突然感到那份工作除了收入和经验,带给我个人的成长和价值越来越少了,于是就试图想去改变。”“隔花人”回忆道,“当时,离过年还有两个月,就想用那段时间做点反差比较大的事情,所以我摆摊卖诗,做了一个诗歌实验。”

对于这场实验,“隔花人”并不太在意结果,有人光顾或是无人问津都只是结果之一,相隔两年后,她再次回看这段经历,这场实验的价值,还在于诗歌给了她一种可能性。

后来,“隔花人”开始在社交平台上写诗,发表第三首诗时便爆火,那首诗名为《选择权》,她写道:“那些不愿意看世界的种子,没有发芽。”出圈的作品之一,是一首《难题》:高考那一天,全体家长在校门口罚站,我要考多少分,才有资格把爸爸领回家。“隔花人”最喜欢的一首,叫《宿命》:摔碎的杯子说,碰上岛屿,我怀中的海就洒了。

这些灵动的巧思和生活的哲趣,吸引了大批粉丝。“每个人都可以读诗写诗,诗歌不一定要在课堂,不一定要冗长,要附加多高的价值,它反而可以是我们生活里很小的一件事,它就是我们每天走在街道上你看到的一堵墙,看到的一束花,听到的一首歌,诗就是那么简单,诗是可以大众化的。”“隔花人”提到,“写诗是一种表达的本能,一种对生活的观察。”

“隔花人”发起的另一场诗歌实验,名为“带着诗歌上街去”,更具大众化意味:粉丝们将随手拍的日常照片发给她,她从中筛选并进行诗歌创作。“我收到来自各地的照片,冥冥之中我们通过诗歌走到同一条街道上,在同一个时空里,诗歌建构起另外一个大家能够对话的世界。”“隔花人”在社交平台上挂的个人签名里,有一句:现实太远,我们在诗歌里见面。“诗成为一个原点,通过诗我们产生了链接,这是由大家一起构建起来的有诗意的事情。”

如今,“隔花人”已出版了自己的第一本个人诗集,“我觉得这本诗集很单纯,它就想给你带来快乐,通过诗歌去提醒你那些生活当中可能错过的浪漫时刻,当下次你再碰到同样场景时,就会想起来,就不会错过生活的诗意。”她说。

网络来自虚拟,诗句或许毫无意义,但网络写诗,或可赋予生活别样的意义。

周长峰写了1500余首诗,但大多记得并不真切。“我写了什么,可能过两天就会忘记,但触发写诗的那种情感,写诗时浮现在眼前的生活,是会清清楚楚印在脑海里的。”他为自己的父亲写过很多首诗,并不能随口朗读出一首,但诗里,他能一次又一次想起小时候坐在田边,父亲劳作的高大身影。“诗歌不在字眼,而在一种印象。”周长峰说道。

一开始写诗时,曹会双不知道怎么表达心里的那种感受,“写不出来,我就很着急,但慢慢地,我可以熟练用文字去表达自我,写诗让我学会用诗意的眼光去看世界看生活。”曹会双提到,“在生活里,我就是一个普通的女工、一个家庭主妇,但写诗这件事让我平淡、枯燥、重复的生活,生出一种诗意。”

大咖点评

中国诗歌学会会长杨克:

写作的人不拘泥于身份,才能带来更多时代特色

这种大众写诗风潮,并不稀奇,甚至由来已久。“《诗经》中有风、雅、颂,风就是国风,采自民间,是劳动者的日常感受,无疑是诗歌最重要的‘本源’。”中国诗歌学会会长杨克提及,“写诗这件事,并不是非要是诗人来写作。大众写诗的风潮,是人们在职业之外,对生活有一种更美好的追求,在精神上有一种更高层次的诉求,只是通过诗歌寄托出来,就像一个农民劳动回来,在月光下坐在门口拉上一段二胡一样。”

杨克认为,文学可居高堂,也应该关注普通人的作品。个人可以通过诗丰富人生,社会也希望写作的人不拘泥于身份,才能带来更多的带有时代色彩、个人记忆的作品。此外,这两年大众写诗热度颇高,网络也是一大助力,传播面更广,更多的平凡写诗人更易被看到。

对于不少人称道这些“野生诗人”的诗作,杨克认为引起共鸣并不奇怪:“他们写的诗接地气,跟自己的生命、生活息息相关。更为重要的是,时代的磁场影响着个人,透过他们的诗,可以看到中国正在发生的现场,这是非常值得肯定的。”

2016年,杨克曾为诗集《向劳动致敬——我们的诗》作序,他阅读这些平凡劳动者的诗,感于诗文:他们基本不凌虚蹈空、不矫揉造作、不炫耀智识,而是忠于创作主体的切身感受和原初经验,浓缩着乡土中国都市化进程中底层生命的身份困惑和灵魂颤动。

杨克还提到,值得关注的是,这种“劳动者的诗歌”“打工诗歌”在广东地区颇有渊源,二十多年前便已兴盛。站在时代发展的潮头,四方劳动者在广东集结、在广东打拼,催生了打工诗潮,涌现出如谢湘南、郑小琼、郭金牛、邬霞等诗人。

“以前的这种诗歌,含有更多沉重的、现实的东西,艺术性更高,现在的诗歌里,对生计奔波、对生活希望的表达多了一些,这都具有时代特色。”杨克说道,“普通人只是芸芸众生中的平凡一员,但能为自己留下一点心灵的印记,也都值得被看见。”

发表评论 评论 (3 个评论)