点击右上角,把单读设为星标🌟,不要失联!

“你读诗人就是在读另外一个孤独的个体。”

“诗就像 pH 试纸一样,一被污染,马上就会呈现出来。”

“如果某个诗人的风格形成一个派系、一个诗门,其实往往就证明了这个诗人本身的诗歌写作有问题、很脆弱。”

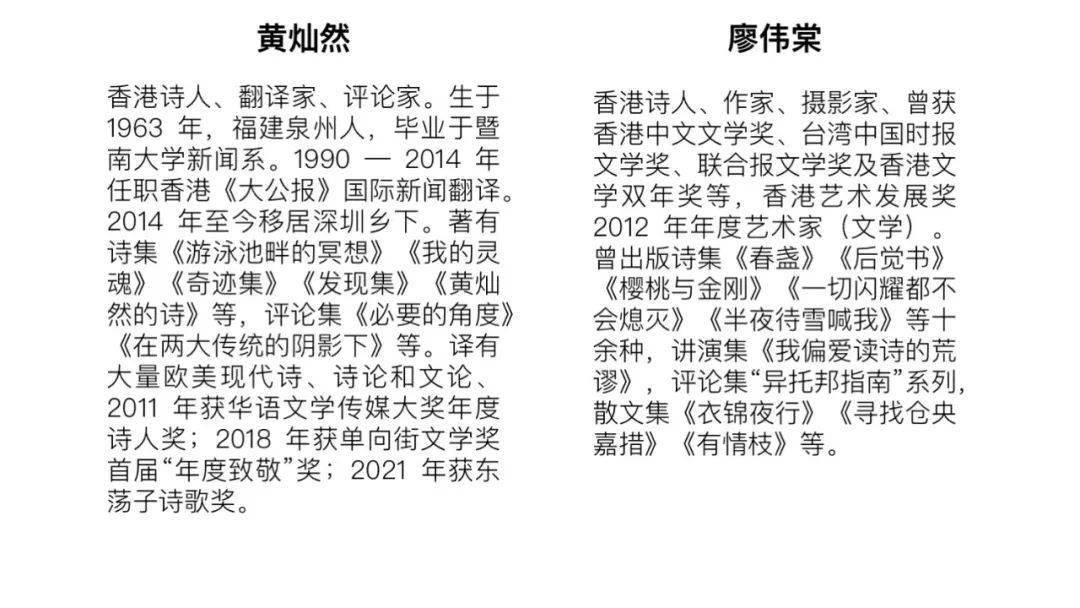

在单向空间 OWSPACE(顺德 ALSO 店)四月末发起的南方聚会里,诗人黄灿然、廖伟棠围绕“诗与青年——青年时代的甘苦对诗人的馈赠”进行了一场对谈。他们畅谈自己的青年时光,言及诗的精神,尊崇的经典诗人,以及创作中的地方性,情不自禁时,还会读起自己写过的诗。

以下是本场对谈的文字回顾。

“诗是我们通向这个社会时

令人保持清醒的试纸”

廖伟棠:黄灿然当时在香港提出一个半开玩笑的概念,叫“后青年”,他们不肯说自己是中年。等他们再大一点,我们去接上了“后青年”的旗帜。后来发现“后青年”也不行了,我们又发明了一个“前中年”。后来“前中年”都有点绷不住了,我又发明了一个词叫“微中年”。我们现在就是“微中年”,还好,就是还没有到中年。

黄灿然:我们必须得认清现实,今年我已经 60 岁了。

廖伟棠:你已经很快要变成老人家了。

黄灿然:反正我已经 60 岁了。你看 60 岁是个什么概念?好可怕,难想象。今天我们要聊“青年”,这个题目比较有意思,就是说我们可以聊中年,因为青年们也会有中年、老年。廖伟棠当时就是一个年轻人。

廖伟棠:认识你的时候,我 21 岁。

黄灿然:比我想象的老了。我原来感觉你更像十八九岁的样子。他在香港也没朋友,就给我打了个电话说,黄灿然,我来你家了,我已经在楼下了。

廖伟棠:其实有一个关键人物,就是陈侗老师。我很早就认识他,陈侗老师在广州美院开博尔赫斯书店的时候,我已经是他的常客。他知道我要去香港,就手写了一个电话号码给我,他说你有事就可以找他,这个是黄灿然的电话。

那一年对我来说 真的很重要。我一直都当他是老师,因为这一年我的很多观念,对诗歌的观念、对人生的观念都受到了灿然的启发。那时候我还是个少年,他是个青年,也不是故意扣题, 我觉得灿然的诗直到现在也还有很多青年的气质,他的锐气和倔强,他与世界的关系表面上好像很和谐,实际上却充满了较劲的地方,我觉得这是很难得的。二十年前跟你同龄的人都在说“中年写作”嘛,但是其实他们当时也就三十出头而已对不对?其实现在看回来这个“中年写作”也就是一个说法而已。

黄灿然:你说的这个就是回避中年。

廖伟棠:不是回避,我觉得我们可以直接跳过中年进入老年是最好的。其实我很向往老年,因为我对中年的刻板印象太强了,觉得中年就是油腻,所以总是觉得能跳过就跳过。

黄灿然:相反我觉得中年还是更好。当你真正到 60 岁,你的想法可能就不一样了。廖伟棠说的影响,把我当成前辈,但我觉得特别有意思的是,我跟廖伟棠是两个完全不一样的人,对于你,我也只算是小前辈而已,我们差了十二岁。如果一个青年跟上一辈——无论是小前辈还是老前辈,去模仿他,或者说向他学习,结果学成和他差不多的样子,这是完全没价值的。我跟廖伟棠是两个无论在生活还是行动,各方面都完全不一样的人,这是我们所谓的前辈跟后辈的关系,而不是说一个拷贝另外一个,形成一个团体或者一个流派。

廖伟棠:对,那种最可怕。

黄灿然:我最反对这种。我现在还有时候看到一些年轻人,他们说“喜欢某某”,好像很崇拜。但问题是你写出的东西跟人家一样,又学不到家,模仿人家,你有什么价值?还有,比如说,我强调过“喜欢某某”, 这个人可能比较晦涩、比较先锋,就变成好像我自己就有价值一样。就像我们追求时装,时装又不是你的,你只是消费而已。 我很喜欢、崇拜这个人,就写得跟他差不多,行为方式也跟他差不多,这样就没有价值。

如果你是一个二十来岁的青年,你喜欢这个某某,事实上前面还有个三十来岁的也喜欢这个某某。而且如果有一个,就会有第二个,甚至十来个,但问题是你没有去看看前面这些喜欢某某的人有没有任何成就。

电影《死亡诗社》

廖伟棠:这就是中国诗歌。有一点我很警惕,或者说白了,很不喜欢,就是中国诗歌的江湖味很重,有江湖就会有论资排辈,还有一点就是师门传承。这种是很可笑的,你在别的领域,就算在学术界,你去讲什么师门都已经够令人尴尬的了,但你要文学创作,还是一个最自由的文体——诗歌是最反叛的文体。如果某个诗人的风格形成一个派系、一个诗门,其实往往就证明了这个诗人本身的诗歌写作有问题、很脆弱。因为真正好的都是“学我者死”,你要学我你就完蛋了,那种诗歌才是真正立得住脚的诗歌。

黄灿然:所以有人问应该怎么读诗,我都会说,年轻人,你就去读,选两三个前辈来好好尊敬,好好研读。你可以去读外国诗人,读古典诗人,但你在面对这些的时候应该有一种反叛精神。刚才廖伟棠提到这点,他受过我一些启发,但这些可能只是在一个人生阶段碰巧的启发,就像我们认识是偶然一样;但我们又是两个完全相反的人,会产生冲突,可能还要吵架。我就觉得这种关系是我比较喜欢和欣慰的。

无论在任何时代、任何社会,我们都会被别的东西左右,但我们追求精神上的独立是有可能的。偏偏这点又非常困难,代价也会很大,但是我觉得是值得的。尤其在我们这个时代,意识形态或是某种思想其实最容易影响一代人,但文学、诗歌却是最不容易被洗脑的。

诗人是一个孤独的个体,你读诗就是在读另外一个孤独的个体。它不是一种意识形态,它不是一种潮流,它就不会给你带来损害,不会把你引上歧路,也不会给你引上什么正途。因为文学就是你想寻求的某种自由、某种独立的东西。它不会像玄学,容易让人成为追随者。

廖伟棠:诸位应该都比我们年轻,大多数人青春所处的世界都比我们青春的世界要艰难很多。并不是说我们那时候——他的青春 80 年代、我的青春 90 年代——看起来平凡,获得资源也很难,但是我觉得都没有比你们更难。

你们可能会获得很多资源,但资源反而起反作用力。诗能给予你一种清醒。因为诗是最不可能被利用的一种艺术。我们可以看到用电影、用诗来为意识形态宣传,但是诗只要沾染这种功利性目的,就会有一种恶臭出现,我们都能闻到:这个诗人在用他的诗去输出,或者用他的诗来捍卫某种东西,但他的心却不是诗,他不是想跟我们分享这一首诗,而是想分享这首诗背后的有些东西。

所以诗,就像 pH 试纸一样,一被污染,马上就会呈现出来。就像帕斯捷尔纳克说诗是一种护身符、一种通行证,因为它有一些很敏感的东西。而这种敏感来自诗人的敏感,他把敏感加到诗里边,我们获得诗。诗是我们通向这个社会时令人保持清醒的试纸。

活动现场

“从古典的东西里面

能收获一些深远的影响”

黄灿然:当我回顾我自己的青年时代时,我倒是有另外一种有意思的感受:我觉得老人家说话好像就是无心的,他们可能给过你一句话,你之后再仔细想想,说不定就会给你带来某种很有意思的启示。

拿我自己来说,最重要的事就是我的命运被一个老人家,被我的大舅改变了。

我当时十四五岁就去了香港,不懂广东话,也不懂英文,去工厂当了童工。大概这样做了几年,快二十岁的时候,我回老家泉州。大舅就来看我们,他说:“灿然,既然你这么喜欢读书,你应该去念大学。”那个时候我在工厂上班,但还是很喜欢读书。我的大部分时间都用来读书、买书。司马长风写了三卷本《中国新文学史》,我就按这里面的书单来买书。大舅要我去上学,但我当时完全没有想到,在工厂也不知道该怎么办,因为在那里没有任何一个工友会读书,我读书会被别人笑。

他说我应该去读书,读大学。他告诉我,广州有个暨南大学,而且他们的主要招生对象就是海外港澳这些侨胞。我觉得我舅舅本身是一个非常独特的现象,因为他在一个很偏僻的农村,但他得到的信息却非常准确。就好像他有这样一个信息,就是要传给一个人,也就是传给我,不然他的信息有什么用呢?就比如我们写了一首诗,这首诗到底有什么用?根本没用。但对某些来人说可能是一条很重要的信息。这条信息他给任何人说都没用,但刚好就可以用在我身上,这太神奇了。

那个时候我就在想我要念大学,但英语一个字都不懂,我的英文很差,二十六个字母都写不完,因为我从初一念到高二,之后就去香港了,高二没念完。大舅跟我说,去念大学之前的第一件事就是去学英语。就这样我白天工作,晚上学习。那时候我住在九龙观塘,那边有一个特别有意思的学校叫重生英文夜校。我就从 ABC 开始学,学了两年,我就去考。

廖伟棠:这个名字很有意义,你有写进诗里吗?

黄灿然:它叫重生英文夜校,我逢星期二、星期四、星期六去学习。白天在工厂工作,晚上八点半就去学英语了。一旦有目标,我就没问题,并且喜欢上英语了,我考试每次都是 100 分。

也有很多工友在那里。我们是三个月一期,三个月就把香港的小学一年级读完了。当我到第二期的时候,第一期里的大部分人就不见了,我也被划到另外的班里,能坚持下来的人很少,但我一直就在这里。我在那里学了两年,第一年也就是国际电影节那一年,我刚学了几个月,学会一千多个英文单词,很喜欢看电影,于是就去看了国际电影节。

廖伟棠:对,那个时候香港国际电影节还没有字幕。

黄灿然:全是英文字幕。我最多一天能看五部电影就已经不得了了。我从大会堂跑到太空馆,跑来跑去,请了半个月的假去看,用那一千多个英语单词的词汇量把电影全看完了。

那个时候开始,我已经在看课外书,也包括张道真的《英语语法》。我是 82 年开始学的,学了两年,84 年春天我就去广州华侨学生补习学校学习。因为我还没有资格考大学,实际上我只读到高一,那我就需要取得资格,只要我能上这个学校,我就可以直接报考暨南大学。

廖伟棠:你是到了广州之后开始写诗,还是在香港就已经在写?

黄灿然:上了大学之后开始写的。

廖伟棠:打工的时候没有写,否则你就是第一代打工诗人。

电影《半边人》

黄灿然:我那个时候读的新诗非常多,但是我只喜欢新诗,外国诗还不懂。外国诗唯一能懂能读的就是余光中翻译的几首叶芝的诗,他有个《英美现代诗选》,我读的都是新文学里面的,还有一些台湾的诗人,如郑愁予、方思、杨唤、痖弦之类的。

廖伟棠:对,这些当时你的同代人可能就读不到了。

黄灿然:其实我那个时候接触的那些新文学作品,大陆都还没有,好像在八十年代中期才比较大量地出版。

廖伟棠:而且造成一个错觉,就是国内写诗的很多诗人,非常否定五四新诗,当然也就很瞧不上台湾诗歌了。但我们在香港就没有太多这种门户的问题。

黄灿然:这是一个好大的问题。

廖伟棠:五四新诗里面有很多很好的东西,有很多没被污染的东西。

黄灿然:比如说何其芳当时那些诗里的节奏,还有意象。

廖伟棠:对,还有李广田和卞之琳。

黄灿然:卞之琳的诗是比较口语化的,很考验人的能力,因为它的跳跃比较大。但像闻一多就很公整,又押韵又有力量。后来读到穆旦,爆炸力就更强了。当时台湾那一代又很喜欢痖弦。

廖伟棠:感觉他是这一百多年里面最重要的新诗诗人之一。

黄灿然:还有方思。

廖伟棠:对,方思翻译了里尔克。诗很奇怪,没有进化论一说。我们经常说要进化,好像我们的小说在进化,我们别的科学也在进化。因为诗是一种超越程序渐进的东西。同时诗也不是必然的,不是说这个地方或这个地域有什么深厚的文化,就会孕育出特别强的诗。也许在一个边缘的地方,也有可能比如香港一个工厂之类的,出现一个诗人。因为诗是一种与你的个人命运、跟这个时代有一些微妙的擦边,一碰撞,出来的东西完全不按主流发展。所以我们经常要把眼睛移开一点,从主流,从声音最响亮的诗歌那里移开一点,去看看那些比较微弱和幽暗的声音。

▼

《一个人,也要活成一个春天》

现货发售中

倾听更广阔的诗歌声音

刚才灿然讲到老人的启发,我就一直在想,其实他有给我一些启发,当然不是他作为老人给我启发:黄灿然彻底扭转了我对这两个很重要的人的偏见。

一个是歌德,我记得你当时推荐我看《歌德谈话录》,那时我沉迷里尔克。大家觉得狂飙突进的那个浪漫主义的时代已经过去了,就觉得歌德是一个很中庸的人,他又在主流文学史里面占有很重的地位,我就没有去注意他。

另外一个更重要的就是杜甫。教科书里边,包括现在被恶搞的杜甫,都给大家一种不好的印象,觉得教科书选的人肯定不会好到哪里去,我年轻的时候也是这样想的。但灿然一来,就给我讲杜甫的好处,另外他让我去通过汉学家的角度——比如宇文所安——通过外国人的眼光去看唐诗。后来我用长达二十年的时间去学古诗,开头就是灿然推荐我读的冯至的《杜甫传》,还有宇文所安的《初唐诗》和《盛唐诗》。也是在那个时候,我开始有了不一样的眼光去看待传统,发现传统里有非常新锐的东西。现在我还觉得杜甫是一个前卫诗人,是个实验诗人。

黄灿然:我刚才说青年和上一辈,青年和老年,还有一个是青年和传统。五四青年是反传统,但我们也要知道我们现在能看到的厉害学术都是从那里来的。

我受到冯至的影响很大,后来我又在旧书店里面捡到两三本,其中有一本我送给廖伟棠。不过这也许也不算是影响,而像是诗友之间互相推荐一本书,可能他感到我知道得比较多,又有说服力。就像我们喜欢某个作家,我们相信他,他向我们推荐喜欢的某个作家,比如说奥登、洛夫斯基,他们每个人后面都有家族树,一个人引向另外一个人。我觉得这种就很像朋友之间的一种互相推荐的效果。

我知道廖伟棠一直都在读陈与义,宋朝的诗,知道他的人不多。我们可能会想如果我们读传统的古典的,好像自己就会变得更传统更古典。其实对我来说完全不是。我是阅读古典的,比如《诗经》《楚辞》,以及早期唐以前的《古诗十九首》。我在比较大面积写香港的那些诗时,其实我当时在读的都是古典诗。而且我不仅读中国的古典诗,我从荷马一直读下来。我读诗歌的时候主要关心语系,比如俄罗斯浪漫主义的普希金,是我第一个系统地把作品读完的作家。其他读得多的有德语、法语、希腊语、意大利语、西班牙语,我同时也读了好多国外民间比较古老的诗集。

我对于古老的比较传统的东西,就像对老人的话那样比较重视。我从这种古典的东西里面能收获一些深远的影响。

廖伟棠:我们读得越多,我们的触手伸得越远。我很早就读曼德尔施塔姆,但最初读的时候,那是一种纯粹的语言魅力的影响。当我读了更多曼德尔施塔姆也读的诗,慢慢读得越多,就越明白曼德尔施塔姆那句名言是什么意思。

他说诗是对世界文明的眷恋。眷恋是什么?是非常亲密的,因为眷恋,你跟世界文明、跟传统是平等的。就比如刚才提到的歌德,甚至更早的萨福、品达,他们跟我们成了平等的人。我们是在一个时代里的,像我跟黄灿然之间会泯灭掉那十二年的差距,那是当然的,但我们可能真的会跟曼德斯塔姆泯灭掉一百年的差距,跟哥德泯灭掉两三百年的差距,跟杜甫泯灭掉一千多年的差距,按这样组成了世界的诗。按博尔赫斯的说法这是一首大诗,我们都在写这首诗。

这时候我才明白曼德尔施塔姆说的“眷恋”。他的眷恋不只是对于他的过去,还包括他的同代人,甚至他对未来的想象,也在诗歌里。我们把未来的领域都拉进来了,这诗歌很奇妙,有神秘主义的因素,因为我们的共鸣完全超越了时空的限制。

我想趁这个机会,穿插一首诗,与我和黄灿然有关的一首诗。这是灿然的诗。刚才我们都说用“朋友”“老师”来称呼都不对,其实用“兄长”“兄弟”会比较接近。这首诗很有意思,有一些很微妙的东西。这是 2011 年,当时我去了北京又回来。那天去看他,其实应该是小狗快要走了,有十四岁,那条狗很小的时候我就跟它很熟。我回来后去看他,当天写的这首诗。

门外山已行遍,

海也锁在十年前的游泳池了。

“我们都是夕阳工业。”

他对我说,又像是对十四岁的老狗说。

他指的是报刊业,又像指诗歌。

只有香烟还维持着十年前的吞吐量,

吝啬咽下每一粒文字的能量。

在他面前我藏起我的布莱希特,

在我面前他藏起他的白居易,

然后互相赠送一支杜甫的松枝。

十年前的我们在攀援,

如三月的花骨朵。

在空中我欣慰于仍认得这街道

这门。有人在按铃,

我们一起去开门吧。

(《一位诗歌兄长》,黄灿然)

我觉得最微妙就是那两句,因为布莱希特是他给我的,那时候黄灿然译很多文本,最迷的应该是卡瓦菲斯。他翻译的那本最有名的布莱希特很多人都读过,当时我是一个愤青,愤青会喜欢布莱希特,因为布莱希特讽刺很有力度。

黄灿然:最近搬家,看到我的书架。你当时是不是跟林业他们有个报刊?

廖伟棠:《新诗》。

黄灿然:对,布莱希特的诗有一首就登在上面。

廖伟棠:应该是 1998 年。

黄灿然:第一期还是第二期。

廖伟棠:《回忆玛丽·安》,我很喜欢那首。最后我们一起来交换杜甫,因为杜甫是一个很庞杂的诗人,所以我们在杜甫这根树枝上攀登的时候,每个人都会在杜甫这根树枝上嫁接自己的花朵。还有一点,这是当时真实发生的情况,我们在家聊天的时候,突然有人按铃,我们就出去开门,这个象征性就好像我们要传一些什么东西给那个按铃的人,因为那个按铃的人就是十年前的我。但现在去看又好像并不是这样。那个按铃的人可能要来教一些东西给我们。刚才我说诗歌里的平等性与自由很微妙,大家可能真的要投身进去才能感受得到是多么的神秘神奇。

黄灿然:我是觉得不一定说诗歌,读书也是一样的。我觉得读书,尤其是读刚才我们说的经典,达到某种程度,那么读书就变成了一个灵魂跟另外一个灵魂的交流。当你在看某个诗人或作家的时候,他在书上写任何过去时代的人,都是在用灵魂激活另外一个灵魂来跟你交流。当我们去看经典,基本上都是能够经过时间的淘洗留存下来的。可能你所处的一整个时代,世上都没有一个人是值得你与之灵魂交谈的;当你读了很多经典之后,你可能和几百年才出现的一个灵魂交流。

刚才廖伟棠说的平等,实际上是一个现象级的平等。你能够接触到的一个诗人,还是一个小说家、一个哲学家,他是穿越几百年被留下来的。这也是我刚才说的,是一种独立的个体产生出来的精神著作。这种交流是什么东西都不能比的。

廖伟棠:可能更像恋爱。就如《论语》里说的那句,“如切如磋,如琢如磨”。但这种东西本质上还是互相的。当然也是一种神秘主义。未来有人来读我们的诗的时候,等于把我们的灵魂招魂出来。就比如说广东的“碟仙“,我不知道北方有没有。其实我们写诗就像那个样子,把他的鬼魂叫起来,有时候我们宁愿把自己变成桥梁,让杜甫来面对现在的中国,想象他会说什么。有时候我们真的就在做这个事情,但这没有关系,因为我们都在写一首诗。

活动现场

“一个有地方性的诗人,

他要面对的是能不能把这些东西写下来”

廖伟棠:接着我再分享一首跟黄灿然有关的诗,也是很唏嘘的,因为当时我知道黄灿然要离开香港去深圳居住。

黄灿然:我六月份就要搬走了。

廖伟棠:对,我就马上给他打电话。电话打完我心里还没什么感觉,他搬走之后,我路过他原来的旧居,写了一首诗,叫《过黄灿然旧居》。

从鰂鱼涌地铁站 A 出口

漫长地向上走的时候

我想起我曾有过的炼狱篇的想像。

我们不可能是维吉尔和但丁

但她们和他们可能是

与神曲里鬼魂同样怀抱希望的人。

这些你还没来得及一一赞美的

春秧街走来的丰乳肥臀,你的福建同乡

或太古坊的洋人,或者更可能已被你记下的

和你我一样小心酿造生活之蜜的男子。

你曾经一会儿从小山坡上俯视、

一会儿在凌晨小巴上窥视、

也常常在地铁上浮想联翩的另一些可能的命运。

我并没有特殊的朗诵技巧去再吟哦一番。

但我时常想起你离开香港之前最后一通电话,

你说也许将要写深圳的山水诗,

我想说的是鰂鱼涌的山水也还在生长明灭中,

我仿佛看到一个中年男人在其间行走、攀缘。

有时停下来抽一颗烟。

他怀揣着我们尚未写出的诗篇,

有别于这城那城所有这些怀抱希望的鬼魂。

(《过黄灿然旧居》,廖伟棠)

黄灿然:我要稍微介绍一下“鰂鱼涌”。一看到香港的诗,你首先会发现发音的不一样,“涌”这个是真的没有字,要造出来的,不读“yong”读“cong”。我原来去写山水诗的那个地方,叫洞背村,所属的那个镇叫葵涌镇,跟香港的一样。在镇以下的一个小社区叫做溪涌,念成“溪 yong”“溪 cong”的人都有。当我们来到比较具体的香港或者广东时,我们面对的是跟本土发音相关的、更生僻的(地名)。包括春秧街,在北角,代表的是福建人,它原本是一条全员福建人买卖东西的街,哪怕你是广东人,到那边都要学一点福建话,不然你的生意可能就会受影响。北角几乎就是福建人的天下。

像太古坊就在鰂鱼涌,我住在太古坊附近。顺便说一下,我离开香港前写的那本书叫《发现集》,这本书有九个部分。而我在写《奇迹集》的时候,是在湾仔那边,当时我的公司还在湾仔,后来搬到了北角,科大大厦那边,距离我居住的地方,大概需要步行八分钟左右。

我的五十首诗就是在集中描写这个地方,集中在鰂魚涌,大概走七八分钟就走完了。我写了四百首诗,但其实最后选出来的只有两百多首。

廖伟棠:他的那四百首诗,我想已经可以把洞背村填满了,但实际这是一个传统。杜甫有一句诗叫“春来花鸟莫深愁“。杜甫是一个很幽默、很有活力的人,他的语言活力就来源于这种幽默感。而幽默感向来都是中国人所缺乏的东西,但是古代有三个人都很有幽默感,一个是孔子,一个是陶渊明,一个是杜甫。这三个人都非常有意思,幽默感给予诗歌活力。黄灿然的诗也很有幽默感,我比较遗憾,诗的幽默感还不够,可能是因为我的诗句里愤怒和痛苦更多一些。

刚才灿然说到地方诗,你就会发现其实在香港也很有意思。当你想书写空间的时候,你会发现你在书写时间。我就突然想起了我有一本诗集,是非常香港的一本诗集,可能你们也不一定能见得到,已经卖得差不多了,没有再版了。我当时写了一本诗集,叫作《和幽灵一起的香港漫游》。

那本诗集本来想以地理的移动来书写整个香港,但慢慢就变成了“幽灵比香港更重要”,就像我刚才说的“鬼魂比但丁更重要”一样。幽灵把我拉到了香港的各个时空里。我在选择这本诗集的第一首诗的时候,选了一首很有意味的诗,叫作《 听得白驹荣〈 客途秋恨〉》。

我曾经在北京生活了四五年,这首诗是我还在北京的时候写的。但那一年我有回香港的时候,买到一张香港粤剧老倌唱的《客途秋恨》。《客途秋恨》是南音,跟福建南音不一样,是广东特有的, 主要是广州、澳门、香港这三个地方。

我在听到这首歌的时候就想,中国大陆,尤其北京,北方到底 对于我意味着什么?我要怎样连接我当时生活的北京和香港。我在回香港之后,开始写这本诗集。这首诗用粤语读很好听。

那美老年长腔长是不断,似是夜也不断,

那桐叶似也相继败落我那风尘脚边。

从晚清到新中国,他一直是旧的、沉醉的,在好风光里伤心;

而我硬是想从穷途拉出荒腔,伴奏日少,一笔坏山水,

成了债帐,伤心成铁心。

我的那个中国在上面磨只剩得一些枯笔墨,你又怎堪敷色?

费十余年在尘世,拋缠头、掷花为那时尚工厂隆隆,看秋叶行囊,一具美娇躯还在消防塔里拴着辗转。

我那一个中国已经注定卖作戏剧中那一个中国。

若闻道是凉风有讯,我便抖开一身旧路来接纳。

他近乎微笑,摇扇独白:

“无奈见得枫林月色昏”在我昂首阔步的好世界,

化白狐灿舌,靓鬼成仙。

( 《 听得白驹荣〈客途秋恨〉》,廖伟棠)

电影《浊水漂流》

黄灿然:我这首也是年轻的东西,如果你们有人在写东西,就不要把它们丢掉。

廖伟棠:这是你最开始写的诗吗?

黄灿然:我 85 年开始写,这是我 86 年的作品,一直没有正式公开过。

泉州是一个小城

四条洁净的街道

东西南北

从钟楼交叉而过

此外,很多曲折的小巷

我都没走过

因为我住在这儿的时间不长

每年来两次,看我的情人

请你来泉州玩玩

请沿着九一路走一阵子

你会望见一块招牌

黑底白字写着地区计量所

你就进去

对着三楼大喊两声

首先会是我的情人

跟着是我

出现在阳台

等你上来

(《泉州》,黄灿然)

这首诗也并不是藏着,我一直都记得它的存在,它有一个很平静的音调,但是后来我再也没有办法达到这个高度。80 年代我写这样一首诗,只写了一个真实的地址。当时我的女朋友,也就是我现在的太太住在这里,我读大学的时候就回到那边去。而我这样的诗,也找不到地方发表。

廖伟棠:80 年代的诗,就像群魔乱舞、天马行空那样,但也很快就会被埋没。

黄灿然:对,根本找不到地方发表,你也拿不出来。它是一个没有人知道的小地方,但放到现在就还可能变成一个泉州宣传旅游点的地方,因为泉州是一个旅游城市。放在那个时候,一个没人知道的小地方和没人知道的小诗,只会有被埋没的命运。而现在就更像我来重新认领它的命运。我会把它放进明年即将要发布的一本诗集中。

而且这个涉及一点,特殊的地方性,它和我接下来要说的一首广州的诗不一样。因为我们大部分人写东西都是写一个大的语境,用普通话来写诗,意象都是很普遍的,我们都没有具体的地名和地点,比如说地区计量所。那个时候写诗就是你在海南写的,在西藏、在新疆或者北京。这首诗就很简单,把你钉在那个位置,这就是地方诗的差别,代价就是可能要几十年后由我这个写诗的人重新把它认领了,它才能被大家看到。

下面是另外一首诗。我们写诗的时候有很多的普遍性,我们有古典的意象或者普遍的意象,在经典化的意象中诗人能够在里面别开生面。但问题是一旦我们落到一个叫作“建设二马路”的意象,就有困难了,因为突然间就从风花雪夜跌到阴沟里面了。

一个当代诗人,一个在南方的诗人,还有地方性的诗人,如果他要非常忠实地写自己当地的风土、风物,而且这个东西来自他的生命、他的生活的话,他们要面对的是能不能把这些东西写下来,又或者是该在哪里把这些东西发布出来。

这是我 1996 年写的诗,十年后我写广州,写了一个地方性的东西,不过这个地方性有一点点普遍性。它是从一个香港人的角度来写广州,广州本身是一个大都市,香港也是一个大都市,所以事实上它比《泉州》这首诗的版图更大。但是读说经典话的诗人,读者也需要有一定的感觉去阅读这些文字,尤其当你去读顾城、北岛的时候。

廖伟棠:那个时候”诗与远方“这句陈套的话已经深入人心了。

黄灿然:那时候所有人都在写草原,因为海子的关系。他们用比较普遍性的语言在记叙。但我一旦落到“建设二马路”,就完全是另外一回事了。这需要你有一定的自信心才能做到。一个多月前我整理这首诗的时候,有个朋友看到,因为他 90 年代就住在建设二马路旁边,对他来说那种特殊的兴奋和熟悉感不是一般人可以比拟的。

每隔两个月,我总要穿过

有三株彼此互不理睬的

红棉树的建设二马路,寻访

我朋友的家

每一次

的士都要多兜几个圈,不知道

是司机有意坑我这外地人,还是真的

因为这一带太杂、太乱、太令人

失去方向感,尤其是在

没有街灯的夜晚。

我慢慢喜欢上

一直不太喜欢的广州,

说起来与这里有关:

酒楼、排档、杂货店,

菜市场、药房、地摊,

它们都近在咫尺,

方便我这个贪方便的人。

朋友从珠江对岸骑车来访,或从外省

乘火车抵达,建设二马路便成为

他们眼里或囗中坚固的标志。

有时候他们比我先到一步,

在我朋友五楼家的客厅里

泡好一壶茶迎接我,

让我宾至如归。

湖水般的女主人

和海绵般的男主人容纳我们

和我们明确而又大胆的理想

粗心,是因为太专注;

疲累,是因为太热烈;

窗帘下露出一角黎明,

是因为胸中星光遮掩了钟面。

(《建设二马路》,黄灿然)

活动现场

▼

《一个人,也要活成一个春天》

现货发售中

▼

加入 2023 单读全年订阅

写下我们的小地方

发表评论 评论 (3 个评论)