黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。——顾城《一代人》

1993年,早期诗歌以甜美风格为世人所熟悉的顾城,用执拗而决绝的姿态将生命停驻在新西兰激流岛上,一起被他停驻生命的还有曾经被他视为“空气和大地”的妻子谢烨。那个诗歌世界中童话世界的白房子,那个诗人朋友们赞叹不绝的桃花源,此后的岁月在满地落花中凄绝而美的永久静默着。

石破天惊,他们玉石俱焚式惨烈的死,宛如晴空万里的一声巨雷,惊诧了诗坛,随着顾城、谢烨身前合著的《英儿》一书的出版,李英、顾城、谢烨三人错综复杂的爱恨纠葛像一团迷雾浮现在世人面前。

那是一个风云变幻的年代。诗人用句子敞开自我,完成逆反。如何把握戏剧化的时代脉搏,又从何方寻找自我存在的价值,是一代人,也不仅是一代人的困惑。

2013年,顾城谢烨辞世二十周年之际,诗歌评论家亦顾城好友的唐晓渡在面对媒体时的访谈时说到:“成长在畸形人文生态下的我们这代人都是病人,只不过程度不一样。顾城不是一个对抗性的人,但他确实是一个极端,所以在撤退时出了大问题。”

生如蚁而美如神

敏感而澄澈的人能够听到事物细小的波澜,这种本事只在孩童时候有。

顾城心灵上一直宛如纯真的孩童,他天真烂漫,他执拗简单,他只撷取和刻画自己的感受,仿佛天生就是一个灵气十足的艺术家,他对事物感受力的敏锐和想象力的丰富一直延续到晚期的诗歌创作,像一口连绵喷涌的泉水。

1956年他出生于北京一个诗人之家,父亲顾工说家里的墙上、枕头边上,都涂满了他充满梦幻色彩的诗歌。特殊时代的时候,顾城十岁。家门被打开,书被抄走,父亲被抓走,顾城就跟着全家一起被下放到农村。

从那开始,他梦想着有一片土地,用土筑一座小城,城里种上土豆,这个梦二十年后新西兰的小岛上实现了。

顾城说:人可“生如蚁而美如神”,渺小如同蚂蚁的人们在这世间熙熙攘攘的生活,但他们有选择灵性的可能,这是人的伟大之处。

在革命的年代,能率性地表达自我就是一种反抗。诗人们不约而同地回归到更古老的以诗言志的诗歌传统,创造性地排列组合着“太阳”“月亮”“土地”“河流”这些古老的词汇,表达现代生活的复杂感,以此来表达对口号标语大字报式当时的单一文学形式的不满。

“男性在成熟之后就会具备一种暴力的倾向”这是为顾城所厌恶的,他那么纯粹而极致地追求着唯美,保留着孩子式甜美天真的艺术美感,就像他喜欢西班牙诗人洛尔迦,就像他喜欢《安徒生童话》,他选择了用显微镜的视角描摹微妙的世界,也因此赢得“童话诗人”的美誉。

但美总是在与恶的较量中突起的,孩子一样的任性到了极致便成了某种极端,这些细碎的因素在顾城的性格中埋藏着,等待着理性决堤时候的爆发,等待着顾城走入他最痛恨的深渊。

仿佛命中注定的,童话般的,顾城在上海—北京的列车上邂逅了谢烨,开始谱写一首浪漫动人的恋曲。

“最好是用单线画一条大船/从童年的河滨驶向永恒/让我们一路上吱吱喳喳/像小鸟那样去热爱生命” (顾城《童年的河滨》1982年6月)

谢烨是大地和空气

1979年的夏天,顾城从上海回北京的家,谢烨去看望父亲。列车上,顾城偷偷画了列车上的每一个人,唯独没有谢烨。在给谢烨的第一封信里,顾城写“我觉得你亮得耀眼,使我的目光无法停留。”

空气中凝结着爱的气息,有人坐了谢烨的座位,她便站在了他的身边,顾城的心绷绷直跳。下车前,匆忙的掏出一张纸,写了自己的地址,“你把地址塞在我手里,样子礼貌又满含怒气。”(谢烨给顾城的回信)。

谢烨真的,按着顾城写的字条,找到了他的家,顾城妈妈开了门,接着,顾城出来了,别着钢笔的衣兜有些墨迹。谢烨便把写了她上海地址的纸条交给他,他们双目炯炯的互相看着,“我们什么都没说,我们知道这是开始而不是告别。”

文昕回忆,在火车上遇到顾城之前,谢烨天天上夜校学英语,是一个特别努力的公司小职员。

金童玉女热恋着,通信,用厚厚的信纸倾诉思念,但是谢烨的家庭并不是很赞成这对一见钟情的恋人,顾城便每天一封情书轰炸着,1983年8月,顾城和谢烨的恋爱修成正果,在上海登记结婚。

顾城变得离不开谢烨了,他像是经过了筛选,越是追求精神上的丰碑,便越是依赖谢烨做他生活中的庇护所。他依恋着他,到哪都要谢烨陪着,形同一人。谢烨温柔得散发着母性的光,给予顾城宠溺的爱,互补着他娇弱的那面。

1986年,顾城、北岛、杨炼他们被票选为中国十大诗人到成都参加活动,观众的热切近乎狂热的个人崇拜令顾城害怕,他焦躁地想要逃离,肖全拍下了谢烨柔声细语安慰顾城的照片,那是他性格中暴的成分,不太有耐心。

北京作家协会组织召开的会议上,李英作为当时文化旗手谢冕的学生因自己的才华参加了。

文昕、谢烨和李英正好在一个宿舍,热恋中的谢烨叽叽喳喳地对文昕分享着她和顾城的爱情故事,对爱情抱有幻想的李英听着听着就蒙在被子里哭,她被这个爱情故事深深地感动着,对顾城产生了深切地敬仰和爱。

在她自传体小说《魂断激流岛》中,她说顾城是在她心中“神”一样的存在。此后四人常常见面,结下深厚的友谊,那个时候,谁也没想到,四个人的命运就此牵连在一起。

顾城、舒婷、谢烨、北岛

人生就是鱼和熊掌之势

“在没有自由的时候我们获得了精神,在没有精神的年底,起码我们保存了真诚。”(顾城)

那是一个三天两头搞政治运动的时代,大家都想出去,对于顾城这样纯粹的关注着自己艺术世界的人来说尤甚。

唐晓渡解读顾城、谢烨的出国是在信仰摧毁的大背景下的一种撤退,从中国撤到西新兰,从新西兰撤退到激流岛。

就在顾城、谢烨匆匆忙忙准备着即将离开的一天下午,李英哭着告诉文昕,她再也受不了了,她要去和顾城倾诉自己心中对他的情谊,如果再不说,就再也没机会了。

那个下午,李英走进屋中,和顾城面对面站着,谢烨坐在边上,看着一本杂志。李英对顾城倾诉着,光线渐渐暗了下来,顾城和李英的眼中只剩下彼此,忘情于彼此的表白中,浑然不觉谢烨的存在。顾城说“英儿,你天生和我就是一模一样的。谢烨不一样,她是我造就的。”

谢烨曾经如此笃定顾城对她的爱是这世间独一无二最珍贵的,而此刻却偏偏被英儿弄成了无独有偶。

“爱情从来就不自然”这是《英儿》中的句子,对他们三人之后的纠葛做了最好的注解。谢烨对顾城的爱近乎传统到伟大的包容,尽管那天下午她心中的湖水已经汹涌,她对顾城近乎信仰的爱使她相信,顾城依然是爱着她的。

在激流岛,他们从一个有些疯癫的房主那买了一块岛。种菜、养鸡、建造房屋、打水……顾城宛如开天辟地第一人,凭借着精巧和敏捷的手工活在激流岛上创造了一个诗人朋友们只存在幻想中的世外桃源。

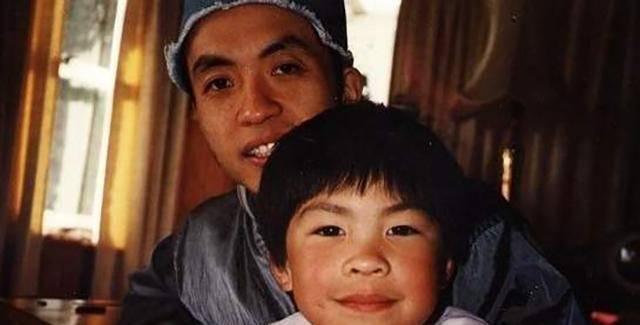

顾城与他独子木耳

来到岛上一年之后,他们的儿子,“小木耳”降生了。顾城对小木耳的情感一度十分复杂,他在最后给木耳的遗书对小木耳说他“怕你、远离你、爱你”。

曾经一度,因为顾城、谢烨的频繁到各地演讲、小木耳被寄养他处。语言的隔阂更加剧了顾城对小木耳的复杂情感。

在国内和刘湛秋之间的感情纠葛使李英陷入精神上的困苦,她也想要出国,她向往着顾城、谢烨他们那样自由地追逐自己理想的生活。于是,应谢烨、顾城之邀,李英来到了激流岛上。

爱情不是理性的,它盲目而力大无穷,它出现得唐突,让人除了投降没法做出别的姿态。但人还是人,无论如何憧憬“神”的高度,在现实的维度,总有不那么唯美的存在。

顾城只是选择作奔向自由的挣脱,但却忘了身体的枷锁。恰如他喜欢林黛玉、李逵,恰如飞蛾扑火,闪耀着人的纯粹、真切,他们感人正是因为以绝望之姿的努力向着永恒的光明。

乌托邦不过是外人对于激流岛的想象,在表层看起来的童话世界里,是深层的孤独和流亡感。当流亡成为一代人的代名词,而顾城在激流岛上应验着它,它成为了不能享受的经历。

顾城至死不说英文,他依靠着谢烨为他翻译、言说,谢烨是他的耳,他的眼。如果说所有亲力亲为的从零做起算不得苦难,如果说长期的饥饿使得顾城对食物和金钱过分的敏感而近乎扭曲不算苦难,那么心灵上漂泊无根之感就足以置人于精神的错乱。

在岛上的日子,顾城剪裁了他标志性的长得很像裤腿又像烟囱的帽子,戴在头顶上。在奥克兰大学做演讲的时候,被人问起,帽子的含义,他说象征着长城上的一块砖,说着眼泪就掉下来了。

朋友说顾城有种堂吉诃德般的意念,向着空虚和不存在之处挥舞宝剑,高声呐喊。顾城总在走各种极端,对美的追求是,对世俗的反叛是,对爱的理解亦复如是。他总在裁决自己,仿佛生怕学会宽恕。

合上眼,这个世界就与你无关

早慧,也许是世界赐予的礼物,但运用的人易把它当成一把剑,误伤到自己和所爱之人。

顾城说他在五岁时候一天夜里醒来,看着雪白的墙上突然多出很多双黑色的眼睛,那个时候他知道所有人都会死,会变成灰灰的,白色的雾。

“如果死亡只是我们对死亡的一个想法,死亡也就没有了。”在思想中是,但在现实世界是行不通的。顾城太相信自己的思想了。就好像买下激流岛的那座破旧的房子在院子里养了上百只鸡的时候,他浑然不曾考虑过这里是有法律的,法律规定一户人家只能养12只。

于是剩下的鸡被纷纷砍去脑袋,那些脑袋装在袋子里,警察来的时候,顾城就把袋子向他前面一放,鸡眼睛瞪着他。

“一个人弄错了爱,就像投错了胎,一辈子也改不过来。”

李英来,他们住在一起,三个人。两个女人爱慕着顾城,顾城也并非李英心中的“神”,尽管他天生是诗人,但他也是凡人。

他说她们都是他的妻子,他说她们像夜深深的花束,看不见树枝,顾城将他心目中的纯美天国变成现实中的一个女儿国。

但是爱是自私的,尽管谢烨足够包容,尽管顾城爱着谢烨,离不开谢烨,但是谢烨心中是难受的。而李英也不好受,她是自卑的,她害怕如果顾城做二选一的选择,他是离不开谢烨的。

所以在访谈中她才说那段日子“对我们来说,非常痛苦,实际上是不能完全继续下去的”,特别是顾城、谢烨应邀到德国做演讲,李英独自一人留在岛上的日子,巨大的空虚围困她,她既渴望他们早点回来又不愿意面对他们。

最终,她和一个澳大利亚人走了,结束了她在岛上漂泊的岁月。而顾城的任性到了极致的时候就近乎疯狂,谢烨包容着他的疯狂,可也没办法完全丢开“小木耳”,她希望他们一家人好好生活,这样的愿望被顾城的任性一次次的扑灭。

从德归来,不见李英。顾城无法原谅她的出走,她曾经如此单纯地彻底地爱着顾城,为他而活着的人,这种背叛几乎摧毁了他。

顾城说“爱的极致是死”,他也是怀着对爱的纯粹的想象来过日子,当现实和理想之间出现如此大的裂痕,他就要掉进去了,得知李英出走的消息他说他马上要去死。

那段日子,顾城喃喃着思念着李英,由谢烨在电脑上打字,他们共同完成了《英儿》这部作品。顾城的现代式的任性与谢烨传统的包容的个性,三个人离经叛道式的生活逐渐被世人所知晓。

失去了李英之后,顾城准备好好爱谢烨,也决心试着和小木耳一起生活。

接下来,一个错误的时间、错误的地点,一位德裔华人使好不容易平静的湖面再次掀起狂澜。谢烨想要和他一起生活,就像曾经李英他们三个那样。但顾城那样对爱痴狂和有洁癖的人怎么可能容忍。

非常突然地,文昕收到了顾城寄来的四封信和六张照片,照片后面写着“愿你保存我”“人不在的时候,相片就显得特别好”这些类似绝命的句子。信中,顾城一直说,希望谢烨变成一直歌飞走,去过她想过的生活,而他去度过他宁静的日子。

谢烨1993年8月最后的一封家书写到“他是不想自己活的,现在又有别的事,他也不会让我离开他。我现在想走了,尽管我还是对他的许多东西赞赏不已,但是要全部放弃生活是不可能的,鱼和熊掌不可兼得,我这一决定无异于要他的命。”

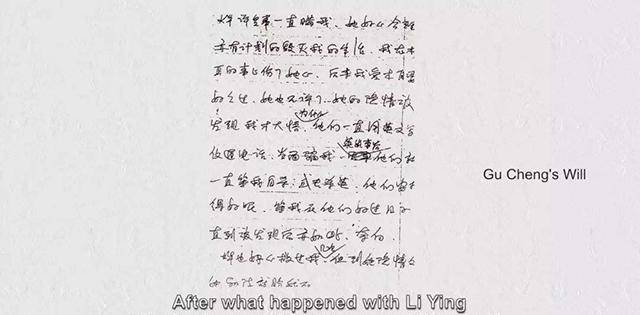

顾城的姐姐顾乡回忆那个下午,谢烨开车出去了,顾城在院子里写家书,等谢烨回来的时候,他们发生了剧烈的争执,谢烨家门都没有进又开车出去了,顾城就在写了两行的家书下面划了一杠,开始写起了遗书,一写写了四封。

等谢烨再次独自归来,他们又争执了起来,谢烨被击中了,倒下去,顾城淡定地走到山坡上,和姐姐说了几句话,然后上吊。

晚期顾城的诗歌中总是出现鬼魂的意向,这与他的死大概无法分割。在保有他早期的想象力的同时,向着幽暗敞开。也同样在1993年,他写了《鬼进城》的组诗,城是城市的城,也是顾城的城。

西川说如果他们不去国外,大概不会发生这样的事;文昕说如果英儿没到岛上,大概没事;杨炼说晚期对着幽暗敞开的顾城,如果能敞开得更大些,过去了,这事就过去了,但现实哪有那么多如果,顾城即“巨婴”。

“在灵魂安静后,血液还会流过许多年代。”

伦敦大学在1993年10月23日下午举办顾城、谢烨纪念展览,览会着重纪念二位诗人一生的成就,强调对作家最好的纪念是重读他们的作品。这样,哀悼他们的悲剧死亡,就具有正直的意义。

“你们已无言,而石头有了呼声。”

2020.2.7凌晨

文/麥子

发表评论 评论 (1 个评论)