据媒体报道,古典文学研究学者、南开大学讲席教授叶嘉莹于 2024年11月24日下午去世,享年100岁。

出生于1924年的叶嘉莹,将自己的一生奉献给了古典诗词教学、研究和推广工作,被誉为中国最后一位“穿裙子的士”“诗词的女儿”。

百年人生里,叶嘉莹经历过无数颠沛流离,是诗词救赎了她。她也将古典文学之美,传递给一代又一代中国人。

谨以此文,纪念叶嘉莹。

读过许多跨越百年风雨的人物传记,他们的苦难大多是时代赐予的,战火纷飞,世情复杂;

但叶先生的苦难是时代叠加着家庭,更具体而微,更敲骨吸髓。

她的苦难,是既属于男性的,也属于女性的;既属于时代的,也属于个体的。

很多年前,曾有人给她看相,打了一个颇有深味的比方,说她的生命是水,掬起来,可以盛在罐子里,放开去,则是大江大海。

诗人痖弦则尊称她为中国最后一位“穿裙子的士”,意即看起来清秀柔美,实则有着极强的韧性。

是古诗词滋养了她,让她有能量站在群山之巅,目视寰宇,把苦难和无常视为无物。

她徐徐转过身,又把这股能量郑重地传递给了一代又一代的学生。

她是薪火,亦是桥梁,连接了东方和西方,贯通了古代中国和现在中国,更是联结了大陆与台湾。

叶嘉莹本姓叶赫那拉,清政府被推翻后,才改姓“叶”。

氏族里出过两个名人,一个是词人纳兰性德,一个便是慈禧太后。

1924年,叶嘉莹出生于北平一户门第显赫的诗书世家。

祖父为光绪壬辰科满汉翻译进士,父亲是北京大学英文系高材生。

叶家学风深远,叶嘉莹记得幼年时,男长辈喜欢在家里的大院子里徘徊吟诵诗词,女眷们则静坐屋内背诵唐诗。

在如此诗学家风中长养着,叶嘉莹慧心早启,她三四岁时便开始接触中国古典文学,开蒙即学《论语》。

成年后风霜历遍,从小渗透到骨子里的中国士人的风骨与韧性,竟成为幽暗人生里的那盏明灯。

叶嘉莹先生这辈人的前半生,始终挣不脱战争和死亡的阴影。

“七七事变”后,山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。叶嘉莹曾这样回忆:“出门转角就能碰到冻饿而死的难民的尸体。”

叶嘉莹的父亲随国民政府迁移,一去八年,音讯断绝。

抗战第四年,叶嘉莹刚考上辅仁大学的国文系不久,就传来母亲去世的噩耗。

原来,母亲因腹部肿瘤在天津开刀,之后感染了败血症,在回程的火车上去世了。

“窗前雨滴梧桐碎,独对寒灯哭母时”。多年后,叶先生回忆说,人生最悲苦的,莫过于听到钉子钉到棺木上的声音。

那一年,叶嘉莹也不过17岁,她带着两个年幼的弟弟在沦陷区里艰难生活,几个月都吃不上一次白米饭。

幸好,辅仁大学温润的学风平复了叶嘉莹的悲痛,良师顾随先生也颇为赏识灵慧的叶嘉莹。

顾随先生卓尔不群,他讲课旁征博引,兴会淋漓,叶嘉莹一直收藏着顾随先生的课堂笔记。

时隔数十年后她着力出版了相关书籍,这一脉古典诗词鉴赏之遗风总算是没有断绝。

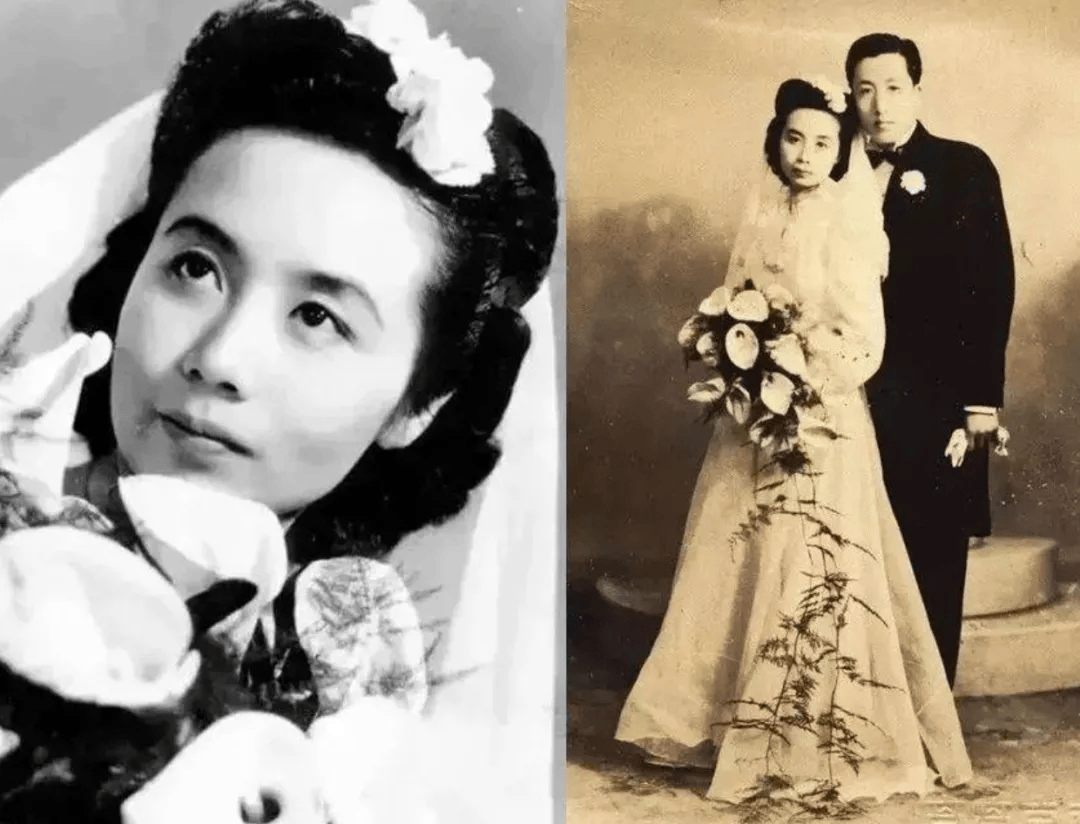

大学毕业后,叶嘉莹被分配到了一女中教书,经中学时代的老师介绍,结识了一位名叫赵仲荪的年轻人。

赵仲荪当时不在北京工作,为了追求叶嘉莹,频繁来往于双城之间,以至于丢了工作。

叶嘉莹引以为责,当对方求婚的时候,便心软答应了下来。

其实,她内心里并不特别喜欢这个男孩,只是出于善良,便滋生了一份无谓的责任和担当。

这一牵手就是一辈子,她这一生,都没有经历过真正的爱情。

婚后,叶嘉莹跟随丈夫来到南京, 随着国民党在内战中节节败退,在其间当海军的赵仲荪也奉命调往台湾,叶嘉莹随丈夫一起移居到了举目无亲的台湾高雄。

女儿四个月大时,白色恐怖席卷而来,赵仲荪一入狱就是三年多。

无法,她怀抱幼小的女儿寄住在亲友家。“剩抚怀中女,深宵忍泪吞。”

没有房间住,她就在走廊上铺张毯子蜷起身子睡觉。

婴儿哭声扰人,她便独自顶着烈日出门,在树荫下抱着女儿走来走去。

王国维在《人间词话》里有句话:“天以百凶成就一词人。”

这句话在叶嘉莹身上,简直是一生命运的注解。

寄居他处毕竟不是长久之计,叶嘉莹隐瞒了丈夫的入狱情况,另寻一所学校觅得了教职。

一个不明来历的女人,还带着一个孩子,背后不知遭到了多少非议。

在这混乱黑暗的日子里,是诗词,泅渡了她。

有人说,在台湾,若论古典诗词讲学,叶嘉莹如果认第二,就没人敢认第一。

诗人席慕容曾是叶嘉莹的学生,提到当年老师授课情景,形容她是“发光体”。

那些年,叶嘉莹如同蜡烛两头烧,她先是受聘于台北市立第二女中,后担任台大中文系讲师,继而被邀请到淡江大学和辅仁大学兼任讲师。

三所大学加一起,每星期要上六门以上的课。

白天晚上连轴转,维持生计之余,也尽情挥洒着智慧与心血,努力成就着自我。

然而,结束工作回到家之后,迎接她的不是嘘寒问暖,而是丈夫的家庭暴力。

原来,赵仲荪出狱后性情大变,不仅没有承担起养家的责任,而且还动不动就怒吼咆哮,冲动时就对着叶嘉莹拳打脚踢。

也许是接受的旧式教育使然,她没有向谁倾诉自己的痛苦,甚至没有想到要离婚。

最难的时候,她也曾考虑过自尽,但最终,还是在这段没有感情的婚姻里不断忍受着、妥协着。

活着是件顶复杂的事情,我们每个人的痛苦都千头万绪。

多年后,回忆这段不堪回首的往事,叶嘉莹说:如果没有诗歌,人就会在苦难中被磨碎了。

说到底,婚姻,只是人生中小小的一部分,当自己的世界越大,它的占比就越小。

这个看似瘦弱的女子内心里,有一股强大的内在能量,大于命运,大于痛苦,大到足以扭转结局。

她将自己的痛苦封存,全身心投入到古典诗词研究和教学中,那里,有她的精神寄托和精神食粮。

1966年,声名在外的叶嘉莹以客座教授的身份被邀请到美国讲学,在哈佛大学和密歇根州立大学分别教了一年,此间,两个女儿和赵仲荪随其而往。

交换讲学结束后,哈佛要留叶嘉莹任教,但她坚持要回去,因为台湾那边的课程还未完,她觉得自己不能言而无信。

但早已厌倦台湾生活,且对台湾当局极为抵触的赵仲荪不愿意回去。

权衡之下,赵仲荪和两个孩子留在了美国,叶嘉莹独自返回台湾教完了剩下的课程。

但等她想再回到美国时,签证却被卡住了。多次辗转,最后在加拿大的哥伦比亚大学谋得了一份教职。

那边的课程要求用英语教学,英文不过关的她,每晚查生字备课到凌晨。

在特殊的历史条件下,叶嘉莹大胆尝试着将西方文学理论引入到中国古典诗词的研究之中,在东西方文化交流之间架起了桥梁,在北美的汉学界产生了重要影响。

她渡己也渡人,她以三尺讲台为舟,将一批批学子载出狭窄的河口,送到了知识的汪洋大海之中,世界权威汉学家马汉茂、施吉瑞都是她门下学生。

“独木危倾强自支”,彼时,赵仲荪和两个女儿在美国,老父亲和她在加国,一家五口,全赖她养活,她的心力交瘁可想而知。

在哥大教书的第二年,叶嘉莹先生收到了终身聘书,这在校方是史无前例的。

在这段不幸的婚姻中,叶嘉莹的满腹心酸无人可诉。

为了家庭的完整,她不曾寻求个体的解放,但她也从未被命运击倒。

也许,是我们对婚姻幸福的衡量标准太过于单一,总觉得女人在婚姻里有所得,才算是嫁得好。

可站在一个更宽广的维度来看,任何人都不能陪我们走完全程。

只有我们和自己走过的这条路,才是真正属于我们自己的。

幸也罢,不幸也罢,也不过是寄希望于他人,以自己为核心,默默积蓄能量。

给自己的人生积攒一些历久弥新的硬通货,不违心,不违德,最终,达成自身的大圆满。

人到暮年,两个女儿都已长大成人,叶嘉莹憧憬着退休后就去给女儿带带孩子,享受一生中难得的安稳生活。

谁料,天地不仁,视万物如刍狗,我们每个人的人生都跟唐僧师徒一样,九九八十一难,少一难,都会在后头补回。

那一年,她去参加一个学术会议,途径多伦多探望完大女儿,就转往费城小女儿处。

谁知,前脚刚到,后脚就传来了长女和女婿因车祸同时罹难的噩耗。

人生至悲,莫过于白发人送黑发人,料理完女儿女婿的后事后,她日日哭泣,写下了十首《哭女诗》。

平生几度有颜开,风雨迫人一世来。迟暮天公仍罚我,不令欢笑但余哀。

一世坎坷,几度离散,在俗世间辗转腾挪,不过是为了岁月静好,家人安康。

然而,这一份苦苦追寻的安稳很轻易地就被命运击碎,当初那么多年的忍辱负重,所为何来?

叶嘉莹在大女儿的婚礼上

大学时代她学佛法,听到“花开莲现,花落莲成”时,内心颇为惊动。坎坷半生,历经这场变故后,她才真正领悟到:

时间有限,命运无常,当附着在表相的繁华落尽,内心最真淳的声音才会显现。

从此以后,她抛却繁华,迫切地听从自己内心的声音向前奔去。

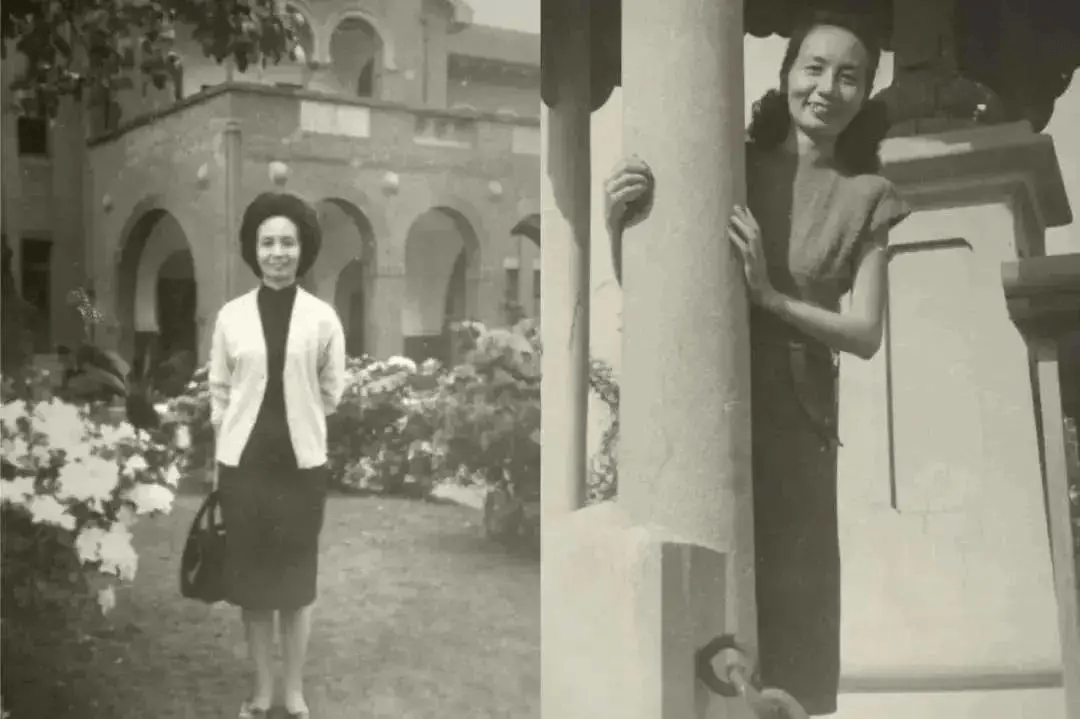

上世纪七十年代,加拿大与中国建交,叶嘉莹先生马上申请了回国探亲。

去国离乡将近三十载,她在夜机上俯瞰故国遥遥的灯火,禁不住“眼流涕泪心狂喜。”

探亲途中,她动了回国教书的心念。

在加拿大上古典诗词课,由于语言和文化的差异,讲得再好,终究如同隔靴搔痒。

无法传达尽中国古典诗词的意境与神韵,这让她始终有种“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”的遗憾。

她曾在书中写道:

经过这一次大的悲痛和苦难之后,我知道了把一切建立在小家、小我之上不是我终极的追求、理想。

我要从“小我”的家中走出来,那时我就想:“我要回国教书,我要把我的余热都交给国家,交付给诗词。我要把古代诗人的心魂、理想传达给下一代。”

叶嘉莹先生向教委递交申请,愿意利用假期时间回国教书。

1979年的中国,刚经历了动荡,传统被破坏,古典文学式微,叶嘉莹远渡重洋,擎着古典诗词的火种,点燃了那一脉生生不息的文化薪火。

平日里看着温婉优雅的叶先生,站在讲台上,一讲就是数小时,举手投足之间,恍如李杜魂魄再生,底下学生听得是如痴如醉。

“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴”,每年假期,叶嘉莹先生频频往返于加国和中国,先是在北大,后到南开,及至天津、上海、成都、黑龙江、乌鲁木齐……都有她的足迹。

一开始,旅费都是她自己承担,后来学生渐渐多了,校方开始负担她的旅费,年岁渐长之后,才从经济舱升到了商务舱。

她从不介意这些,她甚至是在哥大拿着半薪,休假来中国义务讲学,哪怕因此达不到20年教龄,拿不到完整的退休金。

“我天生就是一个教书的。”叶嘉莹说。1945年大学毕业至今,她已经在讲台后站了70余年,连产假都没休过。

2016年,叶嘉莹先生荣获了“影响世界华人大奖终身成就奖”,被公认为是在海外传授中国古典文学时间最长、弟子最多、成就最高、影响最大的华裔女学者。

然而,名利从来不是她的毕生所求。声名所蕴含的钱,对她来说,也只是一个抽象概念。

1997年,叶嘉莹捐出10万美元,成立了“驼庵”奖学金,以此纪念恩师顾随先生;

2018年,她将北京和天津两处房产出售后所得的1857万元捐赠给了南开大学教育基金会;

2019年,她又把讲学及版税所得1711万元捐赠给了南开。

叶嘉莹与南开大学各位同仁

光而不耀,静水流深,如李太白般“千金散尽”的她,生活却是简朴到了极致。

清水煮菜叶,外加几个馒头,一顿饭就对付过去了,70多平米的住所堆满了书籍,连家具买的都是二手货。

早在1946年7月13日,顾随先生在信中表达了对叶嘉莹莫大的期许:

不佞之望于足下者,在于不佞法外,别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖;而不愿足下成为孔门之曾参也。

南岳,指的是唐代的高僧怀让,马祖道一随怀让学禅十年,之后开宗门、建丛林,对禅宗乃至中国佛教做出了巨大贡献。

顾随是以马祖道一为喻,鼓励弟子要勇于开创属于自己的诗词天地。

教书这么多年,他希望自己后继有人,而这份希望,他把它寄托在了叶嘉莹身上。

叶嘉莹先生没有辜负老师的厚望,她亦没有辜负经历的磨难,没有辜负流逝的100年光阴,她从容地穿过岁月长河,眉目生动而干净。

对她来说,人生纵使再来个100年,结局或许还是一样。

一个人,耗尽一辈子光阴,来做如此传道授业解惑人,值得吗?

这个问题,叶嘉莹先生已经在一个讲座中做了回答:

发表评论 评论 (2 个评论)