一、初游赤壁:见天地,叹人生如寄

元丰五年暮春,苏轼初到黄州,独自漫步赤壁。面对乱石穿空、惊涛拍岸的壮阔景象,他写下《念奴娇・赤壁怀古》,以 “大江东去,浪淘尽,千古风流人物” 的浩叹,将个人困顿融入历史长河。此时的他,正经历乌台诗案后的低谷,英雄末路的悲怆与对生命无常的迷茫交织。正如王国维所言,这是 “昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路” 的第一重境界 —— 在宏大天地间看见自我渺小,接纳命运无常。

彼时,苏轼刚从 “乌台诗案” 的泥沼中艰难爬出,从朝堂的风云中心被无情贬至黄州,曾经的意气风发、壮志豪情,瞬间被现实的冷水浇灭,只剩下满心的落寞与迷茫。他站在赤壁的岸边,望着滔滔江水奔腾不息,心中感慨万千。

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,这开篇的三句,如黄钟大吕,振聋发聩。苏轼以其如椽大笔,将时间与空间交织在一起,让读者感受到了历史的沧桑与岁月的无情。在这滚滚东去的江水中,无数的英雄豪杰如过眼云烟,消失在历史的长河中。而苏轼自己,又何尝不是这历史洪流中的一朵小小浪花呢?他想起了自己曾经的辉煌,二十一岁便进士及第,名震京师,本以为可以在仕途上大展宏图,实现自己的政治抱负。然而,现实却给了他沉重的一击,他的政治理想在残酷的党争中化为泡影。

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”,苏轼将目光投向了赤壁的西边,那里是传说中三国时期周瑜大破曹军的地方。遥想当年,周瑜是何等的意气风发,他年仅二十四岁就被任命为建威中郎将,率领东吴的军队在赤壁之战中大败曹操,奠定了三国鼎立的基础。“小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,苏轼用细腻的笔触描绘了周瑜的潇洒英姿和卓越才能。在他的笔下,周瑜不仅是一位英勇善战的将领,更是一位风度翩翩的儒将。他手摇羽扇,头戴纶巾,在谈笑之间就轻松地击败了强大的曹军,让敌人的战船在熊熊烈火中化为灰烬。

周瑜的年少得志与苏轼的仕途坎坷形成了鲜明的对比,这让苏轼不禁心生感慨。他想到自己如今已四十七岁,却依然一事无成,被贬黄州,心中满是无奈与自嘲。“故国神游,多情应笑我,早生华发”,苏轼仿佛穿越时空,回到了三国时期的赤壁战场,他想象着自己与周瑜对话,周瑜或许会嘲笑他的多情与早衰吧。的确,苏轼一生都充满了豪情壮志,他渴望在政治上有所作为,为国家和人民做出贡献。然而,命运却对他如此不公,让他在仕途上屡屡受挫,壮志难酬。这种理想与现实的巨大落差,让苏轼感到无比的痛苦和迷茫。

在这第一重境界中,苏轼看到了天地的广阔和历史的悠久,也意识到了自己的渺小和人生的短暂。他开始反思自己的人生,思考生命的意义和价值。面对命运的无常,他感到无能为力,只能发出 “人生如梦,一尊还酹江月” 的感叹。这句词,既是苏轼对自己人生的总结,也是他对命运的无奈妥协。他将一杯酒洒向江月,希望能与这永恒的自然融为一体,忘却尘世的烦恼和痛苦。

二、再游赤壁:见众生,悟物我两忘

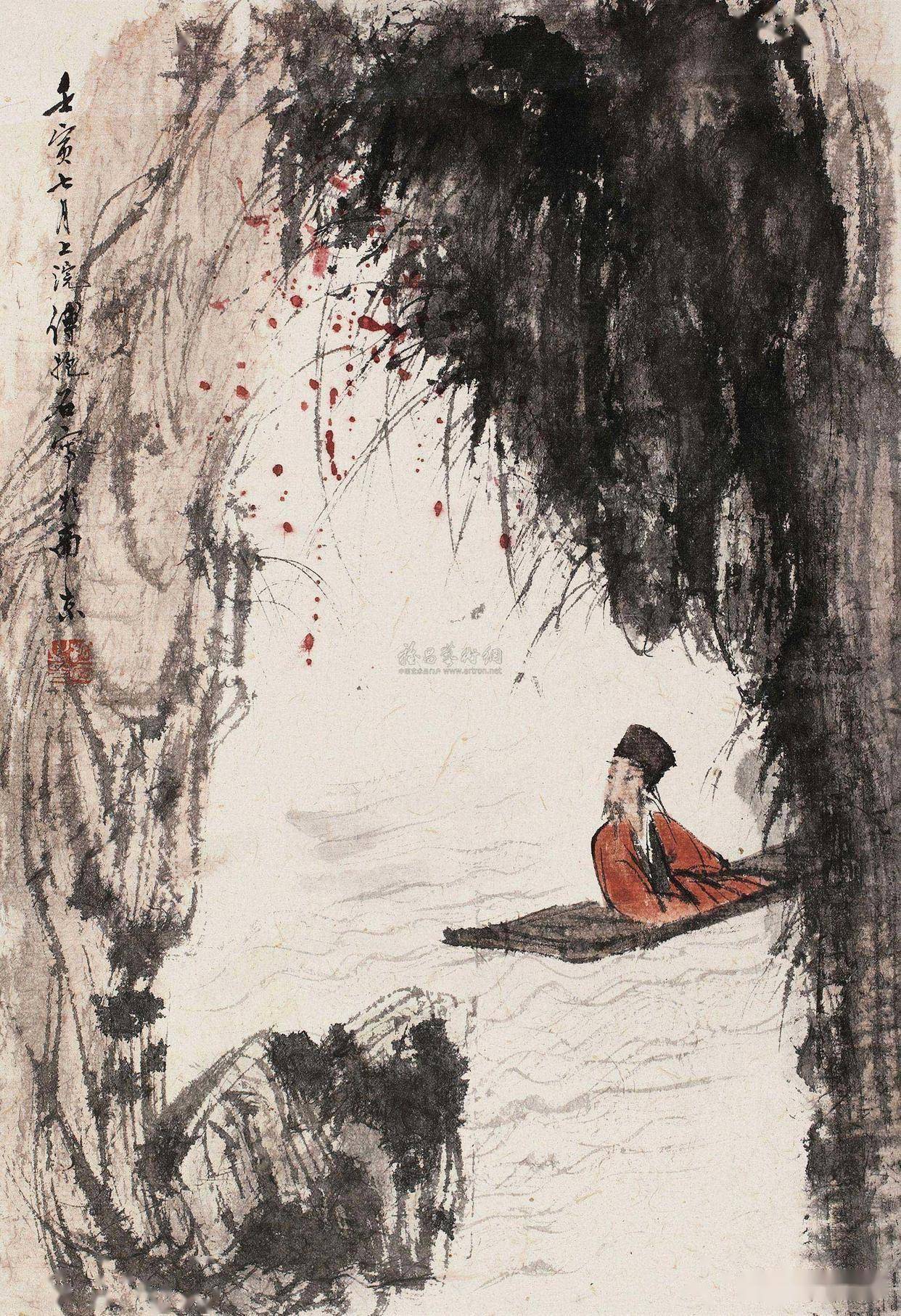

同年七月,苏轼携友泛舟夜游。清风徐来,水波不兴,主客问答间,他以 “逝者如斯而未尝往也,盈虚者如彼而卒莫消长也” 的哲思,消解友人对生命短暂的哀叹。《前赤壁赋》中,他将 “变” 与 “不变” 的辩证融入江月清风,提出 “取之无禁,用之不竭” 的超然态度。这恰似 “衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴” 的第二重境界 —— 在困境中寻得精神突围,于天地万物中照见众生皆苦,从而超越小我。

七月十六日的夜晚,苏轼与友人再次来到赤壁。这一次,他们选择了泛舟江上,在茫茫江水中感受大自然的宁静与浩瀚。“白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,苏轼用细腻的笔触描绘了此时的美景。白茫茫的雾气笼罩着江面,水与天相接,一片苍茫。他们乘坐的小船就像一片芦苇叶,在广阔的江面上自由飘荡,让人感到一种渺小与孤独,同时也有一种超脱尘世的自由。

在这如梦如幻的美景中,苏轼与友人饮酒作乐,兴致颇高。苏轼唱起了歌,友人则吹起了洞箫。然而,乐极生悲,友人的箫声中渐渐流露出悲伤的情绪。“其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”,这悲伤的箫声,仿佛是对人生苦难的倾诉,又像是对命运无常的哀叹,让人心生凄凉。

友人的情绪感染了苏轼,他开始思考人生的意义和价值。在与友人的对话中,苏轼表达了自己对人生的深刻理解。“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”,他以水和月为例,阐述了 “变” 与 “不变” 的辩证关系。江水不断地流淌,看似在变化,但实际上它始终存在,从未消失;月亮有圆有缺,看似在变化,但实际上它的本质并没有改变。从变化的角度看,天地万物都在瞬息万变;从不变的角度看,万物与人类都是永恒的。

苏轼认为,人们不应该只看到人生的短暂和无常,而应该看到生命的永恒和价值。“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”,大自然中的清风明月是无穷无尽的,人们可以尽情地享受它们,从中获得快乐和满足。这种对自然的热爱和对生命的珍视,体现了苏轼超越小我、与天地万物融为一体的豁达胸怀。

在这第二重境界中,苏轼不再局限于个人的得失和痛苦,而是将目光投向了众生和宇宙。他看到了人生的苦难和无常,但并没有因此而陷入悲观和绝望,而是通过对自然和人生的深刻思考,找到了一种超越苦难的方式。他领悟到,人在天地之间虽然渺小如沧海一粟,但却可以通过与自然的融合,获得一种永恒的力量。这种力量让他能够坦然面对人生的挫折和困境,保持内心的平静和乐观。

三、三游赤壁:见自己,证涅槃重生

十月孟冬,苏轼独游赤壁,目睹 “山高月小,水落石出” 的萧瑟之景。《后赤壁赋》中,他以 “梦一道士,羽衣蹁跹” 的奇幻隐喻,完成从现实到梦境、从物质到精神的双重超脱。此时的他,已从 “拣尽寒枝不肯栖” 的孤鸿,蜕变为 “回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴” 的智者。这正是 “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处” 的第三重境界 —— 历经千帆后,在孤独中照见本我,实现生命的终极觉醒 。

这一年十月十五日,苏轼从雪堂出发,准备回临皋亭,两位客人跟随他一同走过黄泥坂。此时,霜露已经降下,树叶全都脱落,他们的身影倒映在地上,抬头便能望见高悬的明月。苏轼环顾四周,心中满是欢喜,于是与客人一边行走,一边吟诗,相互唱和。

然而,过了一会儿,苏轼却叹息道:“有客人却没有酒,有酒却没有菜肴,月色皎洁,清风吹拂,如此美好的良夜,我们该如何度过呢?” 一位客人回应道:“今天傍晚,我撒网捕到了一条鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴松江的鲈鱼。只是,到哪里去弄到酒呢?” 苏轼回家与妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,已经珍藏了很久,就是为了应付你突然的需要。”

就这样,苏轼与客人带着酒和鱼,再次来到赤壁之下游览。此时的长江流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸,山峦高耸,月亮显得格外渺小,水位降低,礁石露出水面。苏轼不禁感叹,才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色竟再也认不出来了。

他撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草,蹲在虎豹形状的怪石上,拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽栖息的悬崖,下望水神冯夷的深宫。两位客人都无法跟随他到达这个极高之处。苏轼站在山顶,大声地长啸,声音划破夜空,草木为之震动,高山与他共鸣,深谷响起回声,大风刮起,波浪汹涌。在这壮阔的自然景象面前,苏轼的内心却渐渐涌起了忧愁与恐惧,他觉得这里令人畏惧,不可久留,于是返回船上,将船划到江心,任凭它漂流到哪里就在哪里停泊 。

结语:赤壁江水东流去,东坡智慧照古今

苏轼三游赤壁,恰似一场生命的修行。从对英雄的追慕到对天地的哲思,再到对自我的顿悟,他用文字将逆境淬炼成诗,为后世留下永恒的精神灯塔。正如余秋雨所言:“黄州成全了苏轼,苏轼也成全了黄州。”

#春季图文激励计划#

当我们在生活的赤壁前徘徊时,不妨听听江声,看看明月 —— 那些打不倒我们的,终将让我们成为自己的光。

发表评论 评论 (3 个评论)