孔子是中国历史上研究周礼的顶级权威,两千多年前,孔子曾问道于老子,后来他将道的思想转化为儒家的思想,通过开坛授课的方式广泛地传播。

这也就是为什么,我们在读老子《德道经》第一章的时候,会很自然地联想起儒家的五常。

显而易见,儒学的五常思想就是源于老子《德道经》的五德思想。

老子通于大道,孔子精于常道,孔子在智识哲学文化的层面,将仁、义、礼、智、信发挥得淋漓尽致。

我们研究了老子对于礼的揭示,再来研究孔子对于礼的阐述,就可以明显感觉到其中存在着一种连结的脉络,相互印证地进行学习和解读,会给人更加深刻的启迪。

例如,《论语·为政》中说:“道(导)之以德,齐之以礼。”意思是,治国教民、做人立世,要教导和引导人修养德性,遵守礼性。

同时也说明德失则礼必丧,礼存德必尚存。“齐之”,就是规范、统一、遵循之意。

在德与礼之间,不论是外显的礼仪还是内在的礼德,礼都只是德的一个子系统,是五个分支系统的一支。

整体的、淳厚的德才是礼之母,是礼之本。德失了,礼必然丧失。

如果比较正确的礼还存在,那也就反映出内在的德性仍然存在。

德与礼之间是整体与局部的关系,局部可以反映整体,整体可以影响、左右局部。

在中华民族的历史中,有礼德、礼仪文字记载的就有三千多年的历史,礼德的盛衰与中华历史发展的盛衰变化同步地存在着。

礼兴的时候民族就兴旺,礼衰的时候民族就衰败。

它就像晴雨表一样,反映的是根与干的状况,历史上每当社会进入礼乐兴盛的时期,就会出现国泰民安、民富国强的文明盛世。

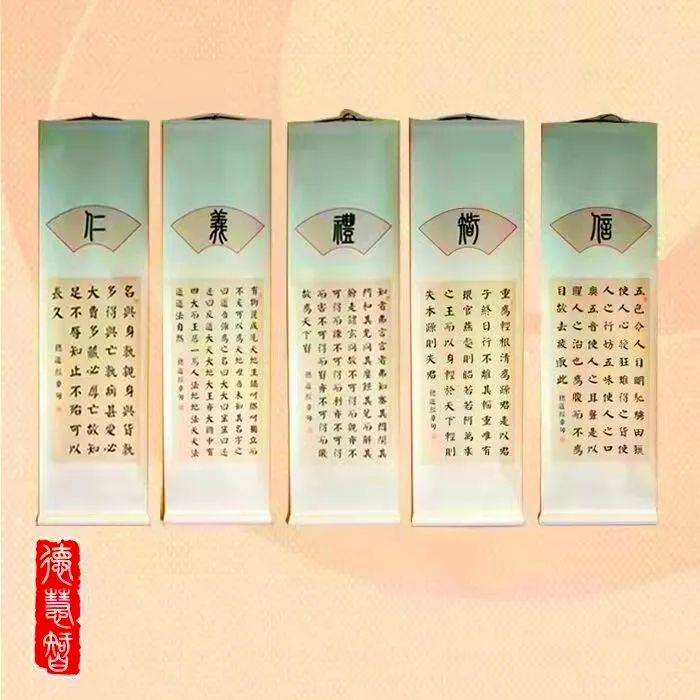

当年孔子问礼于老子,正源自于老子对德性的阐释,孔子所问也正是老子《德道经》所要回答的问题。

可以说老子当年回答孔子的内容,都包含在《德道经》的《论德》章当中。

但是,孔子花了一生的心血研究礼,想恢复到西周时代的礼序社会,达到以礼安邦定国的目的,却屡次受到了老子的批评,这里面又是什么道理呢?

这其实就反映了孔子的礼治思想是有其自身的局限性的,这种局限性是我们今天研究和实践礼德时,同样需要努力避免的。

如果把道、德比作一只手,手上分为五指,如果手的整体功能出现了障碍,单独治疗某一根手指,则无法解决根本问题。

所以一定要抓住德的整体,才能够把握住五德的齐备。这实际上也是分系统论与大系统论的差别。

老子居“道O”用“德一”,是在大系统论的层面,超然于物外,居于无色境而洞察阴阳,顺应自然的规律而研究自然大道的变化,所以揭示出德性逐步下滑以后社会发展的必然趋势;

孔子虽然受道于老子,但由于孔子始终没有突破进入慧识悊学文化层面,也就只能是运用超常的智识,在德的“一德含五炁,一德含五常”层面进行细化研究。

老子与孔子所站的层次不同,站得越高就看得越全面。

老子站在道的境界当中来俯察整个宇宙自然,当然能够把礼的作用看得很清楚;

而孔子当年治学是针对德所包含的子系统逐个地进行学习、实践,所以才会不适时宜地想去推广周礼。

春秋时期诸侯国纷争不已,孔子周游列国推广礼制,想把礼“经国家、定社稷、序民人、利后嗣”这些好处介绍给各国的君王,却没有哪一个国君能够听得进去,因为当时社会离道失德已经到了文治武功的意识形态霸治阶段。

先要通过文治武功把霸气释放出来,意识形态在动乱中无法接受智识形态的方法,而是要等待获得霸治,并且稳定以后才能考虑到运用这些学说和思想来进行治理。

所以孔子在周游列国的时候,在每一个国家都吃了闭门羹。

而自从汉代建立了稳定的皇权统治以后,孔子的礼治思想就显示出巨大的价值,“内用黄老,外用孔儒”成为两千年皇权治理的经典模式,孔子论礼的那些经典语句通过国家教育制度的落实,塑造了两千年来一代又一代儒生士人的精神和性格,同样融入了中华民族的灵魂当中。

“颜渊问仁。子曰:‘克已复礼为仁。一日克已复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?’颜渊曰:‘ 请问其目。’子曰:‘非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。’”

--《论语·颜渊》

孔子教诲弟子颜回的这段话,会让人自然地联想起孔子当初向老子问礼的场景。

根据文献记载的时间推算,孔子问礼时颜回还未出生,而今孔子向颜回传道授业,一句“克已复礼为仁”、就道出孔子所持的仁义礼智信观念,正是源于老子所传授的系统观。

而“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”这四项行为准则,则表明孔子对于礼在常道中的贯彻落实进行了深入细致的研究,并取得了重要的理论成果。

仁德是五德当中与德最为接近的一个子系统,所以孔子将其定位为实施礼的目标所在。

“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

人如果没有仁德,即使行为举止都符合礼仪和礼乐的要求,又有什么意义?也反映了同样的思想。

《礼记·仲尼燕居》篇,详细记录了孔子给子张、子贡、子游三个弟子讲解礼的过程,比较全面地表现了孔子对于礼的观点。

如:“敬而不中礼,谓之野;恭而不中礼,谓之给;勇而不中礼,谓之逆。”

恭敬却不合乎礼的要求,叫做粗野;虽然外表恭顺但不合平礼的要求,叫做花言巧语;虽然勇敢但不合乎礼的要求,叫做胡来。

“礼乎礼!夫礼所以制中也。”

只有礼啊!礼就是用来掌握火候使人符合中和之道的。

“礼者何也?即事之治也。君子有其事,必有其治。治国而无礼,譬犹瞽之无相与?伥伥其何之?譬如终夜有求于幽室之中,非烛何见?若无礼则手足无所错,耳目无所加,进退揖让无所制。”

礼是什么呢?礼就是治理事物的办法。

君子必定要有自已该做的事,那就必须要有治事的办法。

治理国家而没有礼,那就如同瞎子行路而没有助手,茫然不知该往何处走;又好像整夜在暗室中寻找东西,没有灯烛,能看得见什么?

如果没有礼,那么就会手脚不知该往哪儿放,耳朵和眼睛不知该听什么或者看什么,人际交往中是该进该退,还是该揖该让,都会乱套。

“制度在礼,文为在礼,行之,其在人乎!”

各种制度是由礼来规定的,各种文化行为也是由礼来规定的,但是礼的施行,却是要看人是如何持守的了。

《礼记·仲尼燕居》中还记载了孔子对于礼乐的观点:“礼也者,理也;乐也者,节也。君子无理不动,无节不作。不能《诗》,于礼缪;不能乐,于礼素;薄于德,于礼虚。”

所谓礼,就是道理;所谓乐,就是节律。

君子没掌握事理不会妄动,不符合节律的事情不会妄做。

如果不能赋《诗》言志,在礼节上就会出现谬误;不能用乐来配合礼仪,礼就显得单薄。如果道德浅薄,所行的也就是虚礼。

“言而履之,礼也。行而乐之,乐也。君子力此二者以南面而立,夫是以天下太平也。诸侯朝,万物服体,而百官莫敢不承事矣。礼之所兴,众之所治也;礼之所废,众之所乱也。”

说到就能做到,这就是礼;做起事来使人感到快乐,这就是乐。

君子只要力行于这两者,那么就可以辅佐君主,使天下太平。

诸侯都来朝拜,万物各得其所,百官无不恪尽职守。

所以,礼德兴盛的时候,民众也就会得到很好的治理;礼德废弛的时候,民众也就会生乱。

孔子还特别强调了国家的治理者好礼的重要示范作用,如《论语·宪问》:“上好礼,则民易使也。”《论语·子路》:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服。”

从孔子对礼的一系列论述中可以看出,虽然孔子从老子那里学习了五德的系统观,但是孔子在青年和中年时期相当长的时间里,都是以礼和仁义为重点,在子系统上进行精益求精的钻研,而未能真正领悟大系统的奥妙。

一方面,这也许是因为孔子先入为主地崇敬于周公的历史功绩,而激发了自身的政治志向,获得强大动力支撑而矢志不渝地追求理想,在青年和中年时期长期处于外求立业的奔波之中,虽然在求教之后对于老子发出了“其犹龙耶!老子真吾师也”的感叹,但并未能够理解老子金玉之言的真正高度。

另一方面,从孔子精于常道的思想和学说特点而言,在常道中体悟大道,常常都是需要在经历过后才能突破现象而发现本质,孔子经历了中年周游列国的颠沛之后,于晚年转而好《易》,应当说就是这种规律的体现。

这也说明孔子晚年对于非常道的修身明德理论已经开始有所领悟。

倘若孔子能够更早一些研究非常道的修身明德理论,可能留给后人的经典语句中,就有像楚简《五行经》中一样的论述了。

选自中华传统五德修身文化系列书籍之《礼》,作者: 熊春锦, 2018年 ,第034--038页

发表评论 评论 (2 个评论)