一、引言

唐人魏征《群书治要》之编撰,用意乃在「昭德塞违,劝善惩恶」, 希望君主可以史为鉴,从典籍所载治国之要道以见为国者之所应为。然而,历代典籍众多,「百家踳駮,穷理尽性,则劳而少功,周览泛观,则博而寡要」。魏征等遂于群籍之中,择其「务乎政术」 者,「以备劝戒,爰自六经,讫乎诸子,上始五帝,下尽晋年,凡为五袠,合五十卷,本求治要,故以治要为名」。是以其于诸子百家之中,皆择取其与治道相关者,胪列其文,以为天子借鉴。

先秦时代,学术自由,诸子争鸣。《淮南子・要略》以为诸子之学,皆起于救世之弊,应时而兴,其说是也。诸子学说人言人殊,各有差异,然皆应时而兴,此其同也。又司马谈〈论六家要旨〉云:

《易大传》:「天下一致而百虑,同归而殊涂。」夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。

此中司马谈所论阴阳、儒、墨、名、法、道德等六家,其主张各有不同,惟司马谈以为六者是「同归而殊涂」,皆是「务为治者」,即用以治国治人也。此又诸子之同也。

兹篇之撰,乃以《群书治要》所引先秦诸子百家之书为据,以见各家子书俱有关于治道者。其次,《治要》既言其采录乃系「务乎政术」,则可见先秦子书皆与治道相关。最后,学者每言诸子百家思想之异,今据《治要》所引,则诸子所言其实每有相通之处。

二、《群书治要》之成书与流传

《群书治要》五十卷,唐魏征等撰。隋末唐初,天下方定,唐太宗李世民欲以古为鉴,明治乱之道。唐太宗以为类书如《皇览》等「随方类聚,名目互显,首尾淆乱,文义断绝,寻究为难」, 因而命魏征等博采群书,以治要为目的,编撰《群书治要》一书。于是魏征乃率群臣编撰《群书治要》,修书者包括魏征、虞世南、褚亮、萧德言等。

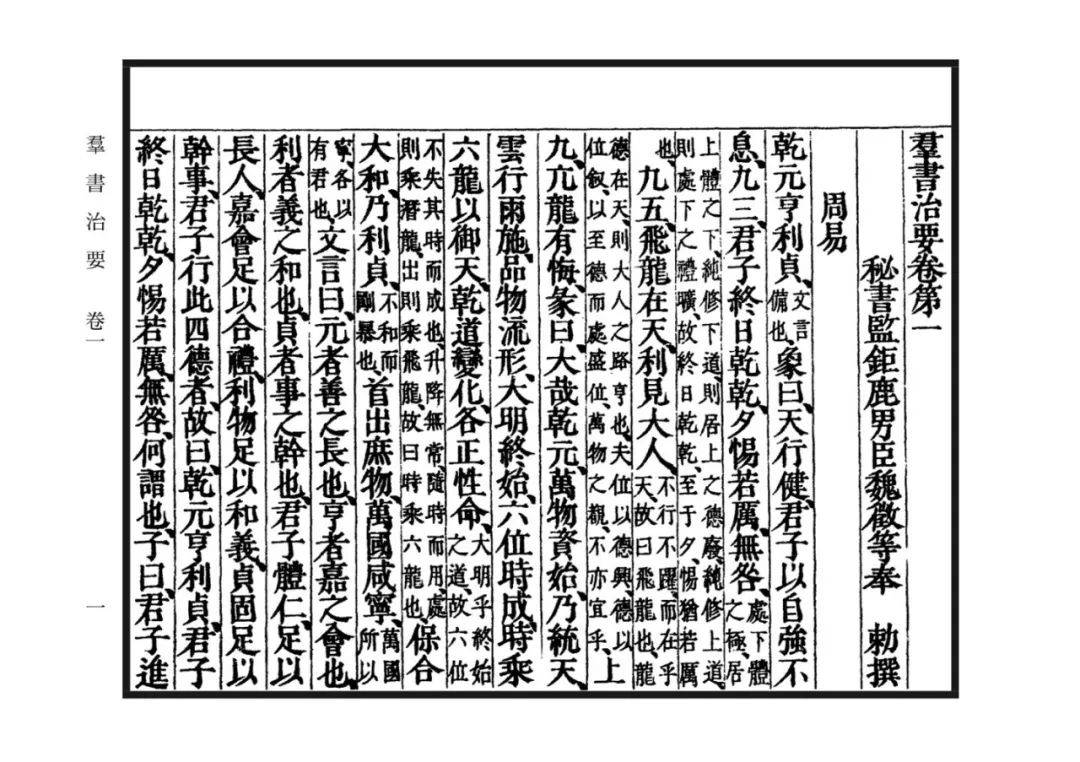

两唐书俱未载《群书治要》之成书年分,惟《唐会要》云:「贞观五年九月二十七日。秘书监魏征。撰《群书政要》。上之。」 可知贞观五年(631)为《治要》书成之时。魏征《群书治要‧序》谓此书「爰自六经,讫乎诸子;上始五帝,下尽晋年。凡为五帙,合五十卷」。可知《群书治要》原书五十卷。《旧唐书‧经籍下》载「《群书理要》五十卷」, 《新唐书‧艺文志》载「《群书治要》五十卷」, 皆同。此后,《群书治要》渐有佚失,《宋史.艺文志》载为「十卷」。阮元谓「《宋史‧艺文志》即不著录,知其佚久矣」, 今见《宋志》尚有著录,阮说可商。《宋志》以后,公私书目俱不载《群书治要》,盖已散佚。

魏征《群书治要》虽在国内久佚,惟在日本却有流传。日人藤原良房(804-872)《续日本后纪》「承和五年六月壬子」下云:「天皇御清凉殿、令助教正六位上直道宿祢广公读群书治要第一卷、有五经文故也。」 承和五年(838)即唐文宗开成三年,可知《群书治要》在唐代末年已传入日本。至清乾隆年间,《群书治要》始流传回国, 阮元据兹收入《宛委别藏》。今《四部丛刊》、《续修四库全书》本《群书治要》悉据此本影印。《宛委别藏》本《群书治要》系据日本天明(1781-1788)刻本影印,惟据细井德民〈刊群书治要考例〉所言,知天明刻本乃日人对照魏征所引原书重新校刊之本子。细井德民云:「我孝昭二世子好学,及读此书,有志校刊。幸魏氏所引原书,今存者十七八,乃博募异本于四方,日与侍臣照对是正。」 类书之作用乃保存文献被引录时之旧貌,今细井等学者据所引原书回改,致使天明刻本未有保留《群书治要》之原貌矣。是以清人阮元、王念孙等人所见《群书治要》,皆是尝经回改之天明刻本,未可称善。

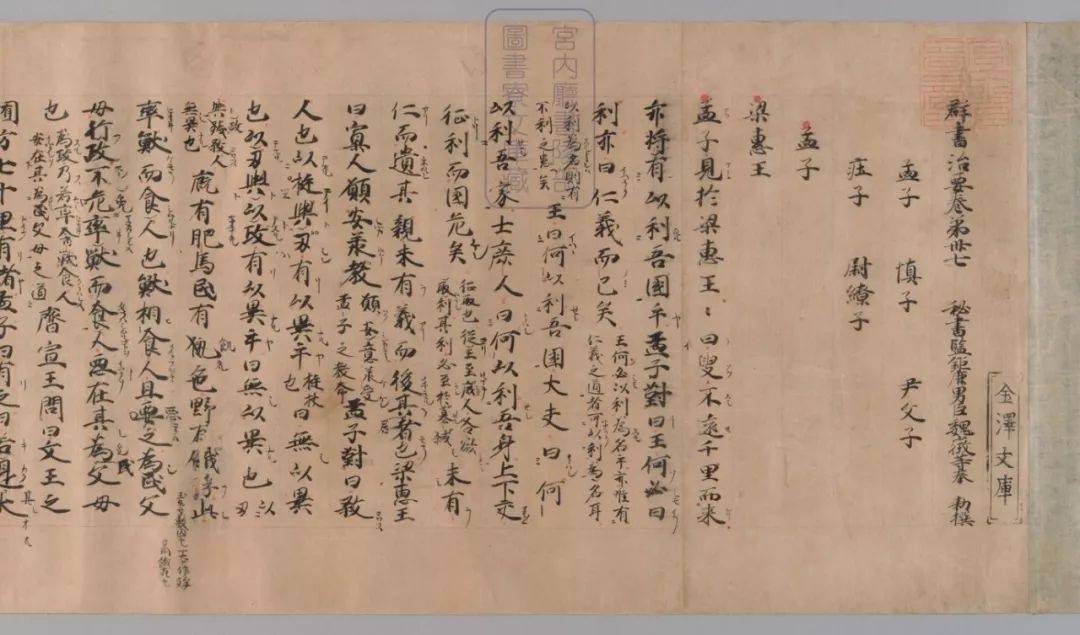

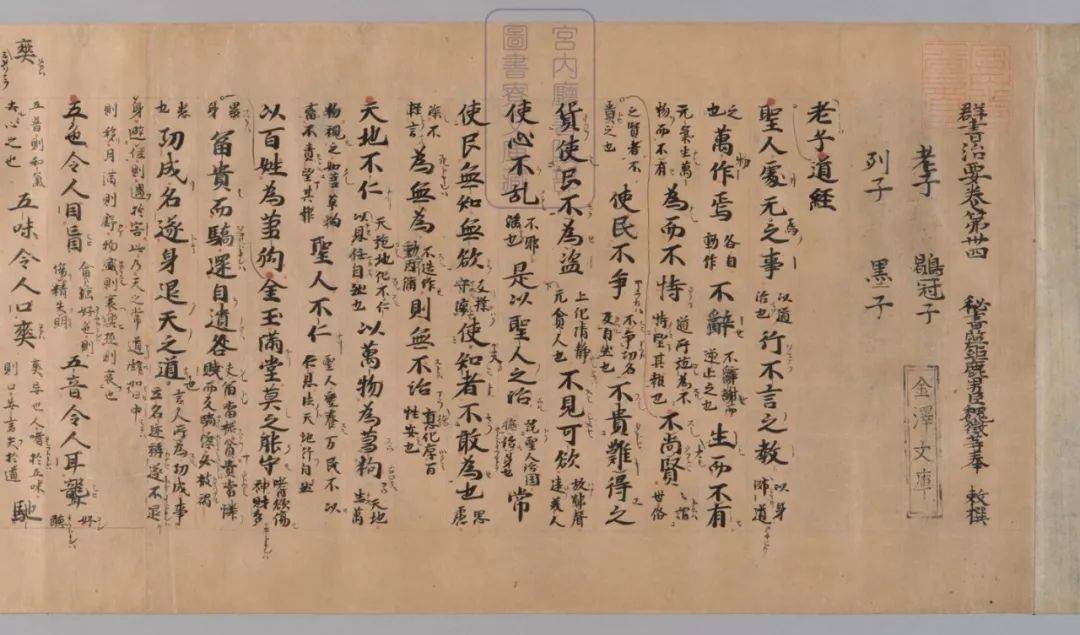

其实,岛田翰《古文旧书考》已尝言日本金泽文库有藏《群书治要》卷子本。卷子本书写于日本镰仓时代(1192-1333),约当中国之宋、元之间,较之天明刻本为近古。尾崎康、小林芳规云:「十一世纪以降の宋刊本に先行する经史子の写本はほとんと传存しないから、七世纪以前の写本、それも敕命を奉して秘府の藏书を用いたこの五十卷の本文ほ、各书とも抄出てあつてもすこふる贵重てある。」 可知今所谓古本者,盖亦指宋刊本而已。然魏征奉太宗命编撰《群书治要》五十卷,所采典籍皆当时中秘所藏,即七世纪或以前写本,是以《治要》所载典籍,远比今日所见者为近古。岛田翰云:「予以元和活字刊本对校秘府卷子本,稍有异同。」 又云:「乃知卷子本不但有异同,又可以知旧本之卷第矣。」 可见岛田翰亦尝对勘二本,以为有别。岛田翰又尝对勘二本,以为「活字本之根于此书,亦可知也」, 即天明刻本出于卷子本,然而天明本又尝据原书回改,大大减低唐宋类书征引古籍所能起之校勘作用。此外,日藏《群书治要》尚有十三卷残本,现藏东京国立博物馆。此十三卷本《群书治要》原传自九条家,乃平安时代中期根据唐代钞本写成,此本为《群书治要》现存最古之手钞本。

由是观之,倘用《群书治要》勘证古籍,必须以卷子本、平安钞本为主,天明刻本为辅,其中尤以卷子本更属不可或缺。岛田翰《古文旧书考》云:「是书所载,皆初唐旧本,可借以订补今本之讹误,亦复不尠。」 其言是也。

三、《群书治要》所引子部古籍

《群书治要》所引典籍,包括经、史、子三部共65种。卷一至卷十为经部,卷十一至卷三十为史部,卷三十一至卷五十为子部。经部引书十三种,史部五种,子部四十八种,其中又以《汉书》所被征引最多,共八卷。全书共五十卷,今缺第四卷、第十三卷、第二十卷,实存四十七卷。其中子部详目如下:

卷三十一六韬‧阴谋‧鬻子

卷三十二管子

卷三十三晏子‧司马法‧孙子

卷三十四老子‧鹖冠子‧列子‧墨子

卷三十五文子‧曾子

卷三十六吴子‧商君书‧尸子‧申子

卷三十七孟子‧慎子‧尹文子‧庄子‧尉缭子

卷三十八孙卿子

卷三十九吕氏春秋

卷四十韩子‧三略‧新语‧贾子

卷四十一淮南子

卷四十二盐铁林、新序

卷四十三说苑

卷四十四桓子新论‧潜夫论

卷四十五崔寔政论‧仲长子昌言

卷四十六申鉴‧中论‧典论。

卷四十七刘廙别传‧蒋子‧世要论

卷四十八体论‧时务论‧典语

卷四十九傅子

卷五十袁子正书‧抱朴子

阮元以为《群书治要》「洵初唐古籍也」, 复以所采各书,「并属初唐善策,与近刊多有不同。」 时为近古,弥足珍贵。《群书治要》所引典籍,其中部分已经散佚,今幸得《治要》征引而存,如尸佼《尸子》、申不害《申子》、崔寔《政论》、仲长统《昌言》、桓范《政要论》、杜恕《体论》、蒋济《万机论》、曹丕《典论》、陆景《典语》、袁准《袁子正书》等即其例。此中所引子书,始自先秦,终于魏晋。其中卷三十一至卷三十八所引俱为先秦子书,乃本文之研究对象。

四、《群书治要》所引先秦子书

东周之时,圣王不作,诸侯放恣,国家分裂,周天子虽名为共主,然其权力已荡然无存。诸侯乃欲富国强兵,攻伐天下,有识之士遂因此而周游列国,游说时君加以重用。诸子百家之学说遂应运而生。前引《淮南子・要略》以为诸子之学,皆起于救世之弊,其说是也。诸子学说人言人殊,各有差异,然皆应时而兴,此其同也。又如司马谈〈论六家要旨〉以为诸子乃「同归而殊涂」,皆是「务为治者」,即用以治国治人也。此可见诸子之相同也。复如孟子、荀子,二人学说似多有相异,然扬雄以为孟荀乃是「同门而异户」, 是二人之学说乃同多而异少也。司马迁《史记》取老子、庄子、申不害、韩非合传,申子、韩非后世虽以之为法家,然史迁以为申、韩二人「皆原于道德之意」, 可知道家、法家多有相同。至于司马谈所谓道家,则是「因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要」, 兼集各家之善。准此,诸子百家其实多有相合,其学说并非泾渭分明,各不相干。

今考《群书治要》所载先秦子书之中,诸子百家之言俱在。考魏征既有参与编撰《隋书》与《群书治要》,则《隋书.经籍志》之诸子分类,自可与《群书治要》征引先秦子书作一比对。今以《治要》所载先秦子书与《隋志》分类及其案语表列如下:

| 卷次 | 书名 | 《隋志》分类 | 《隋书》原文 |

| 卷三十一 | 《六韬》 | 兵家 | 《太公六韬》五卷梁六卷。周文王师姜望撰。(卷三四,页1013) |

| 《阴谋》 | 兵家 | 《太公阴谋》一卷梁六卷。梁又有太公阴谋三卷,魏武帝解。(卷三四,页1013) | |

| 《鬻子》 | 道家 | 《鬻子》一卷周文王师鬻熊撰。(卷三四,页1000) | |

| 卷三十二 | 《管子》 | 法家 | 《管子》十九卷齐相管夷吾撰。(卷三四,页1003) |

| 卷三十三 | 《晏子》 | 儒家 | 《晏子春秋》七卷齐大夫晏婴撰。(卷三四,页997) |

| 《司马法》 | 兵家 | 《司马兵法》三卷齐将司马穰苴撰。(卷三四,页1012) | |

| 《孙子兵法》 | 兵家 | 《孙子兵法》二卷吴将孙武撰,魏武帝注。梁三卷。(卷三四,页1012) | |

| 《孙子兵法》一卷魏武、王凌集解。(卷三四,页1012) | |||

| 《孙武兵经》二卷张子尚注。(卷三四,页1012) | |||

| 《钞孙子兵法》一卷魏太尉贾诩钞。梁有《孙子兵法》二卷,孟氏解诂;《孙子兵法》二卷,吴处士沈友撰;又《孙子八阵图》一卷。亡。(卷三四,页1012) | |||

| 卷三十四 | 《老子》 | 道家 | 《老子道德经》二卷周柱下史李耳撰。汉文帝时,河上公注。梁有战国时河上丈人注《老子经》二卷,汉长陵三老母丘望之注《老子》二卷,汉征士严遵注《老子》二卷,虞翻注《老子》二卷,亡。(卷三四,页1000) |

| 《老子道德经》二卷王弼注。梁有老子道德经二卷,张嗣注;老子道德经二卷,蜀才注。亡。(卷三四,页1000) | |||

| 《老子道德经》二卷钟会注。梁有《老子道德经》二卷,晋太傅羊祜解释;《老子经》二卷,东晋江州刺史王尚述注;《老子》二卷,晋郎中程韶集解;《老子》二卷,邯郸氏注;《老子》二卷,常氏传;《老子》二卷,孟氏注;《老子》二卷,盈氏注。亡。(卷三四,页1000) | |||

| 《老子道德经》二卷、音一卷晋尚书郎孙登注。(卷三四,页1000) | |||

| 《老子道德经》二卷刘仲融注。梁有《老子道德经》二卷, 巨生解;《老子道德经》二卷,晋西中郎将袁真注;《老子道德经》二卷,张凭注;《老子道德经》二卷,释惠琳注;《老子道德经》二卷,释惠严注;《老子道德经》二卷,王玄载注。亡。(卷三四,页1000) | |||

| 《老子道德经》二卷卢景裕撰。(卷三四,页1000) | |||

| 《河官子》 | 道家 | 《 鹖冠子》三卷楚之隐人。(卷三四,页1001) | |

| 《列子》 | 道家 | 《列子》八卷郑之隐人列御寇撰,东晋光禄勋张湛注。(卷三四,页1001) | |

| 《墨子》 | 墨家 | 《墨子》十五卷、目一卷宋大夫墨翟撰。(卷三四,页1005) | |

| 卷三十五 | 《文子》 | 道家 | 《文子》十二卷文子,老子弟子。七略有九篇,梁七录十卷,亡。(卷三四,页1001) |

| 《曾子》 | 儒家 | 《曾子》二卷目一卷。鲁国曾参撰。(卷三四,页997) | |

| 卷三十六 | 《吴子》 | 兵家 | 《吴起兵法》一卷贾诩注。(卷三四,页1012) |

| 《商君子》 | 法家 | 《商君书》五卷秦相卫鞅撰。梁有《申子》三卷,韩相申不害撰,亡。(卷三四,页1003) | |

| 《尸子》 | 杂家 | 《尸子》二十卷、目一卷梁十九卷。秦相卫鞅上客尸佼撰。其九篇亡,魏黄初中续。(卷三四,页1006) | |

| 《申子》 | 法家 | 《商君书》五卷秦相卫鞅撰。梁有《申子》三卷,韩相申不害撰,亡。(卷三四,页1003) | |

| 卷三十七 | 《孟子》 | 儒家 | 《孟子》十四卷齐卿孟轲撰,赵岐注。(卷三四,页997) |

| 《孟子》七卷郑玄注。(卷三四,页997) | |||

| 《孟子》七卷刘熙注。梁有《孟子》九卷,綦毋邃撰,亡。(卷三四,页997) | |||

| 《神光》 | 法家 | 《慎子》十卷战国时处士慎到撰。(卷三四,页1003) | |

| 《尹文子》 | 名家 | 《尹文子》二卷尹文,周之处士,游齐稷下。(卷三四,页1004) | |

| 《庄子》 | 道家 | 《庄子》二十卷梁漆园吏庄周撰,晋散骑常侍向秀注。本二十卷,今阙。梁有《庄子》 十卷,东晋议郎崔撰注,亡。(卷三四,页1001) | |

| 《尉缭子》 | 杂家 | 《尉缭子》五卷梁并录六卷。尉缭,梁惠王时人。(卷三四,页1006) | |

| 卷三十八 | 《孙卿子》 | 儒家 | 《孙卿子》十二卷楚兰陵令荀况撰。梁有《王孙子》一卷,亡。(卷三四,页997) |

卷次

书名

《隋志》分类

《隋书》原文

卷三十一

《六韬》

兵家

《太公六韬》五卷梁六卷。周文王师姜望撰。(卷三四,页1013)

《阴谋》

兵家

《太公阴谋》一卷梁六卷。梁又有太公阴谋三卷,魏武帝解。(卷三四,页1013)

《鬻子》

道家

《鬻子》一卷周文王师鬻熊撰。(卷三四,页1000)

卷三十二

《管子》

法家

《管子》十九卷齐相管夷吾撰。(卷三四,页1003)

卷三十三

《晏子》

儒家

《晏子春秋》七卷齐大夫晏婴撰。(卷三四,页997)

《司马法》

兵家

《司马兵法》三卷齐将司马穰苴撰。(卷三四,页1012)

《孙子兵法》

兵家

《孙子兵法》二卷吴将孙武撰,魏武帝注。梁三卷。(卷三四,页1012)

《孙子兵法》一卷魏武、王凌集解。(卷三四,页1012)

《孙武兵经》二卷张子尚注。(卷三四,页1012)

《钞孙子兵法》一卷魏太尉贾诩钞。梁有《孙子兵法》二卷,孟氏解诂;《孙子兵法》二卷,吴处士沈友撰;又《孙子八阵图》一卷。亡。(卷三四,页1012)

卷三十四

《老子》

道家

《老子道德经》二卷周柱下史李耳撰。汉文帝时,河上公注。梁有战国时河上丈人注《老子经》二卷,汉长陵三老母丘望之注《老子》二卷,汉征士严遵注《老子》二卷,虞翻注《老子》二卷,亡。(卷三四,页1000)

《老子道德经》二卷王弼注。梁有老子道德经二卷,张嗣注;老子道德经二卷,蜀才注。亡。(卷三四,页1000)

《老子道德经》二卷钟会注。梁有《老子道德经》二卷,晋太傅羊祜解释;《老子经》二卷,东晋江州刺史王尚述注;《老子》二卷,晋郎中程韶集解;《老子》二卷,邯郸氏注;《老子》二卷,常氏传;《老子》二卷,孟氏注;《老子》二卷,盈氏注。亡。(卷三四,页1000)

《老子道德经》二卷、音一卷晋尚书郎孙登注。(卷三四,页1000)

《老子道德经》二卷刘仲融注。梁有《老子道德经》二卷, 巨生解;《老子道德经》二卷,晋西中郎将袁真注;《老子道德经》二卷,张凭注;《老子道德经》二卷,释惠琳注;《老子道德经》二卷,释惠严注;《老子道德经》二卷,王玄载注。亡。(卷三四,页1000)

《老子道德经》二卷卢景裕撰。(卷三四,页1000)

《河官子》

道家

《 鹖冠子》三卷楚之隐人。(卷三四,页1001)

《列子》

道家

《列子》八卷郑之隐人列御寇撰,东晋光禄勋张湛注。(卷三四,页1001)

《墨子》

墨家

《墨子》十五卷、目一卷宋大夫墨翟撰。(卷三四,页1005)

卷三十五

《文子》

道家

《文子》十二卷文子,老子弟子。七略有九篇,梁七录十卷,亡。(卷三四,页1001)

《曾子》

儒家

《曾子》二卷目一卷。鲁国曾参撰。(卷三四,页997)

卷三十六

《吴子》

兵家

《吴起兵法》一卷贾诩注。(卷三四,页1012)

《商君子》

法家

《商君书》五卷秦相卫鞅撰。梁有《申子》三卷,韩相申不害撰,亡。(卷三四,页1003)

《尸子》

杂家

《尸子》二十卷、目一卷梁十九卷。秦相卫鞅上客尸佼撰。其九篇亡,魏黄初中续。(卷三四,页1006)

《申子》

法家

《商君书》五卷秦相卫鞅撰。梁有《申子》三卷,韩相申不害撰,亡。(卷三四,页1003)

卷三十七

《孟子》

儒家

《孟子》十四卷齐卿孟轲撰,赵岐注。(卷三四,页997)

《孟子》七卷郑玄注。(卷三四,页997)

《孟子》七卷刘熙注。梁有《孟子》九卷,綦毋邃撰,亡。(卷三四,页997)

《神光》

法家

《慎子》十卷战国时处士慎到撰。(卷三四,页1003)

《尹文子》

名家

《尹文子》二卷尹文,周之处士,游齐稷下。(卷三四,页1004)

《庄子》

道家

《庄子》二十卷梁漆园吏庄周撰,晋散骑常侍向秀注。本二十卷,今阙。梁有《庄子》 十卷,东晋议郎崔撰注,亡。(卷三四,页1001)

《尉缭子》

杂家

《尉缭子》五卷梁并录六卷。尉缭,梁惠王时人。(卷三四,页1006)

卷三十八

《孙卿子》

儒家

《孙卿子》十二卷楚兰陵令荀况撰。梁有《王孙子》一卷,亡。(卷三四,页997)

观乎《治要》所引先秦诸子,乃按时代先后为序,而不以某家某派为先。此排序之法与《治要》所引经部和史部典籍颇有不同。本文划分《群书治要》所引先秦子书之分类,悉据《隋书.经籍志》。此因《隋志》亦成书于唐初,最能反映时人对于各部子书该归何类之看法。以下将详论《群书治要》所引各家典籍与治道之关系:

1. 儒家典籍(四部)

《群书治要》载有《晏子》、《曾子》、《孟子》、《荀子》(《孙卿子》)等四部儒家子书。自汉武帝罢黜百家,独尊儒术以后,历代帝王皆自言以儒术治国,而《群书治要》所以于子部仅载四部儒书,乃因经部已载有多部儒家经籍。以下举例说明《群书治要》引用儒家典籍之情况:

1.1《晏子》

此书学派归属素有争论,有以为儒家、 墨家、 小说家, 或乎史部者, 不一而足。罗焌云:「《晏子春秋》始由儒家而入墨家,复由子部而入史部,迄今盖尚无定论也。」 此可见是书归类之难。吴则虞云:「《晏子春秋》是一部富有政治思想性的古典文学名著,很值得研究探讨。」 又云:「《晏子春秋》这书,本来是一部富有政治思想性的文学作品,应属于记叙文学类,如果被套上另外的框子,倒使这书的性质模糊起来了。过去学派问题的争辩,只是围绕着《汉书.艺文志》和四部分类的圈子兜得团团转,并不能解决什么实质问题。」 吴氏言是。《群书治要》援引《晏子》,亦因其政论。

《晏子春秋》重礼,主张以仁义「服天下」。反对严刑苛政,指出应减轻赋税和繇役。又书中反对繁饰礼乐,奢侈享乐。在用人方面,主张「任贤」,「举贤」,反对用人唯亲。主张君主要从谏如流,虚心听取臣下之见,并关心百姓疾苦。《群书治要》所引《晏子》,各种命题俱有之。今举例如下:

景公之时,雨雪三日而不霁。公被狐白之裘,坐于堂侧阶,晏子入见,立有闲,公曰:「怪哉、雨雪三日而天不寒。」晏子对曰:「天不寒乎?」公笑。晏子曰:「婴闻古之贤君,饱而知人之饥,温而知人之寒,逸而知人之劳,今君不知也。」公曰:「善!寡人闻命矣。」乃命出裘发粟,以与饥寒。孔子闻之曰:「晏子能明其所欲,景公能行其所善。」

在此事里,齐景公以为雨雪三日而天气不寒乃系怪事,晏婴谓当此之时,贤君应要事事想及百姓,景公虚怀纳谏,遂「出裘发粟,以与饥寒」,孔子因而称赞景公能「行其所善」。《群书治要》载录此事,意在指出为人君者当接纳臣子意见,要多考虑百姓之所处。又如:

景公问晏子曰:「忠臣之事君何若?」对曰:「有难不死,出亡不送。」公不悦,曰:「君裂地而富之,疏爵而贵之,有难不死,出亡不送,其说何也?」对曰:「言而见用,终身无难,臣何死焉;谋而见从,终身不出,臣何送焉。若言不用,有难而死,是妄死也;谋而不从,出亡而送,是诈伪也。忠臣也者,能纳善于君,而不与君陷于难者也。」

在此则故事中,齐景公问晏子有关忠臣事君之道。晏子以为忠臣可使国君采纳忠言,而不使国君陷于灾难。

今考《群书治要》共引《晏子》共41事,所论皆为以晏子为臣子而行进谏君主之事,《治要》引之,亦明乎《治要》作为谏书之目的矣。齐景公虽非上上之君,然犹虚怀纳谏;晏婴则敢于犯颜谏诤,如此皆可为唐代君臣之楷模。

1.2《孟子》

《孟子》初为子书,《汉书.艺文志》列入「诸子略儒家类」,《隋书.经籍志》亦然。宋神宗时,王安石等议定以《论》、《孟》同科取士。始置《孟子》为经。南宋光宗时,《十三经注疏》合刊出版,《孟子》首次以经书之身份出版。理宗时,陈振孙《直斋书录解题》首列《孟子》于经部。今考《群书治要》采录《孟子》共14则,其中〈梁惠王〉3则、〈公孙丑〉3则、〈滕文公〉1则、〈离娄〉3则、〈告子〉3则、〈尽心〉1则;采录《孟子》正文之余,《治要》亦兼取部分东汉赵岐注。

孟子生时,天下无道,处士横议,故廷说诸侯,欲为时君所用以救天下。孔子以仁为国,孟子据而生出王道。《治要》所采《孟子》,一则集中于孟子之说辞,二则在于孟子讨论仁义之处,以仁义而行王道治天下。《治要》首引《孟子.梁惠王上》「王何必曰利」章,其曰:

孟子见于梁惠王。王曰:「叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?」孟子对曰:「王何必曰利?亦曰仁义而已矣。王何必以利为名乎?亦唯有仁义之道可以为名耳。以利为名,则有不利之患矣!王曰:『何以利吾国?』大夫曰:『何以利吾家?』士庶人曰:『何以利吾身?』上下交征利,而国危矣。征,取也。从王至庶人,各欲取利,必至于篡弑。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。」

孟子见梁惠王,惠王直问其利国之策。孟子不对,诚如司马迁所言,盖「利诚乱之始也」, 举国上下如果只以利相交,则国势必危。《群书治要》载录此文,其用意乃在劝谏人君不要只重在利,而是以仁义治国。又《治要》引《孟子.告子上》之文:

孟子曰:「今有无名之指,屈而不申,非疾痛害事。如有能申之者,则不远秦、楚之路,为指之不若人也。无名之指,手第四指也。余指皆有名,无名指,非手之用指也。指不若人,则知恶之。心不若人,则不知恶。此之谓不知类。」心不若人,可恶之大者也。而反恶指,故曰不知类。类,事也。

孟子此文指出要分清楚事物之轻重,不要以为无名之指不及人便不用理会。心性如不及别人,便应知道厌恶。《治要》引此,亦可使人君知道心性之重要,做事亦要分轻重,治国安民之政策亦应有先后之序。

2. 道家典籍(六部)

《群书治要》载有《鬻子》、《老子》、《鹖冠子》、《列子》、《文子》、《庄子》等六部道家子书。唐代君主姓李,以老子为同宗,因而特重道家, 故《治要》在子书之中载录道家典籍最多。《汉书.艺文志》以为道家「历记成败存亡祸福古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,此君人南面之术也」。《汉志》明确指出道家思想乃「君人南面之术」,此可证道家治国之术必有其可取之处。张京华以为「古学无不以政治为归止」, 其说是也。以下举例说明《群书治要》引用道家典籍之情况:

2.1《鬻子》

《鬻子》一书,传为楚祖鬻熊所撰。历代书志关于《鬻子》之著录,不尽相同,其中卷数、部类归属各异。《汉书‧艺文志》尝载道家《鬻子》、小说家《鬻子说》二书,惟今仅存《鬻子》一书凡十四篇,与宋代《崇文总目》所见相同。钟肇鹏以为「今本《鬻子》讲的是政治思想,治国安民之道」, 其言是也。今《群书治要》引用《鬻子》共9则,《治要》引文之次序亦与今本《鬻子》相同。准此,则今本《鬻子》与《群书治要》所见者大抵相同。至若《群书治要》所引《鬻子》之文,如其引《鬻子.大道文王问第八》云:

文王问于鬻子曰:「敢问人有大忌乎?」对曰:「有。」文王曰:「敢问大忌奈何?」鬻子对曰:「大忌知身之恶而不改也,以贼其身,乃丧其躯,有行如此,之谓大忌也。」

此处所谓「大忌」,盖指人君之忌讳。鬻子进谏文王,以为人君之忌讳乃系「知身之恶而不改」。《群书治要》引用此文,意在表明人君采纳大臣讽谏而改过迁善之重要。又如《治要》引《鬻子.慎诛鲁周公第六》云:

昔者鲁周公使卫康叔往守于殷,戒之曰:「与杀不辜,宁失有罪。无有无罪而见诛,无有有功而不赏。戒之封,诛赏之慎焉。」

此文周公告诫康叔,以为要奖罚分明,诛赏谨慎。《群书治要》引之,亦明乎人君当以此为慎。

2.2《老子》

道家无为,实就君主而言,所谓「无为而治」者,乃指君主无为而已。胡适云:「老子反对有为的政治,主张无为无事的政治,也是当时政治的反动。」 据此,知老子之政治思想亦是该时代之产物,因时代所需而生。据上引《隋志》所载,唐初《老子》注本尚众,其中今所见河上公和王弼注本俱在其中。《群书治要》所载《老子》即属河上公注本,此因在《老子》正文以外,《治要》兼采河上公注也。王卡云:「到了南北朝末至隋唐之际,不信道教的僧人儒士也颇引述《河上章句》。[……] 隋萧吉《五行大义》、唐初陆德明《经典释文》、释法琳《辨正论》、李善《文选注》、马总《意林》,以及魏征《群书治要》等书,也都引述《河上公注》文字。」 知河上公注为当时所重,故《群书治要》亦征引其文。《老子道德经河上公章句》共有81章,今《群书治要》采录者48章,虽在每章之中或有损益其文,然其所载极博,足可见《治要》对《老子》之重视。此中《治要》所载《老子》之文,刻意去除纯属道家道论, 以及与儒家思想颇有相阻之章节, 而以涉乎治国治人、为人君之道者为主。今举例如下:

兵者,不祥之器,兵革者,不善之器也。非君子之器,不得已而用之。谓遭衰逢乱,乃用之以自守也。恬惔为上,不贪土地,利人财宝。胜而不美。虽得胜,不以为利美。而美之者,是乐杀人也。美得胜者,是为乐杀人也。夫乐杀人者,则不可以得志于天下矣。吉事上左,左,生位。凶事上右。阴道,杀也。偏将军处左,偏将军卑而居阳者,以其不专杀也。上将军处右。上将军尊而居右者,以其主杀也。言以丧礼处之。丧礼上右。杀人众多,以悲哀泣之。伤己德薄,不能以道化人,而害无辜之民。战胜,则以丧礼处之。古者,战胜,将军居丧主之位,素服而哭之。明君子贵德而贱兵,不得已,诛不祥。心不乐之,比于丧也。

《老子》此章论及兵革之事,并会因此带来凶灾,明确表明其反战思想。《群书治要》采录此章,自亦希望君主可以偃甲息兵,不行攻城野战之事。又如《群书治要》引《老子》第61章:

治大国若烹小鲜。鲜,鱼也。烹小鱼,不敢挠,恐其糜也。治国,烦则下乱,治身,烦则精去也。以道莅天下者,其鬼不神。以德德居位治天下,则鬼不敢见其精神以犯人也。非其鬼不神,其神不伤人。其鬼非无精神,邪不入正,不能伤自然之民也。非其神不伤人,圣人亦不伤人。非鬼神不能伤害人,以圣人在位,不伤害人,故鬼不敢干也。

《老子》此章论及其治国之道。陈鼓应以为本章「喻示着为政之要在安静无扰,扰则害民」, 陈说是也。《群书治要》援引此章,亦用以指示人君治国应当清静无为。

3. 法家典籍(四部)

《群书治要》载有《管子》、《商君子》、《申子》、《慎子》等四部法家子书。孔子曰:「弃法是无以为国家也。」 可知法家之说有助于治理天下,《汉书.艺文志》谓法家「信赏必罚,以辅礼制」, 以为法家可辅助儒家之礼治。又《隋书.经籍志》云:「法者,人君所以禁淫慝,齐不轨,而辅于治者也。」 亦可见法家有助于人君治国。又张尔田《史微》云:「盖道家君人南面之内术,而法家则君人南面之外术也。」 以为法家与道家互为表里,皆有助于治国。又《韩非子.心度》云:「法者,王之本也。」 直言法家思想乃王者之根本。自汉武帝罢黜百家,独尊儒术以后,历代君主虽云以儒家治国,实质皆儒表法里,以儒家之礼为包装,施行法家思想之统治。

3.1《管子》

《群书治要》载录《管子》之篇章甚多,包括〈牧民〉、〈形势〉、〈权修〉、〈立政〉、〈七法〉、〈五辅〉、〈法法〉、〈中匡〉、〈小匡〉、〈霸形〉、〈霸言〉、〈戒〉、〈君臣〉、〈小称〉、〈治国〉、〈桓公问〉、〈形势解〉、〈版法解〉、〈明法解〉、〈轻重〉等各篇之文。刘向云:「凡管子书,务富国安民,道约言要,可以晓合经义。」 黎翔凤云:「《管子》内容博大,体系整饬,超越九流诸家之上。」 罗焌云:「管子当春秋初期,道术未甚分裂,故其所著,囊括大道,包举百家。」 颜昌峣以为「管子之书多精言,而可施之于治道」。其中〈形势解〉一文,多就人君之行为着眼,故《治要》取之最伙,例如:

人主之所以令则行、禁则止者,必令于民之所好,而禁于民之所恶也。民之情莫不欲生而恶死,莫不欲利而恶害也。故上令于生利人,则令行;禁于杀害人,则禁止矣。令之所以行者,必民乐其政也,而令乃行。故曰:「贵有以行令也。」

此言君主所令所禁如能随民所好,予人以利,而不害民,则百姓必然乐见其政,而所令必可实行。此可见君主推行适切政策之重要性。又如:

民之所以守战至死而不衰者,上之所以加施于民者厚也。故上施厚,则民之报上亦厚;上施薄,则民之报上亦薄。故薄施而厚责,君不能得于臣,父不能得于子。

此文指出君主如能对老百姓施以恩惠,则老百姓必定会加以报答。反之,如果君主之恩惠少,百姓之报答亦少。因此,「薄施」而欲得到「厚责」,其实并不可能。又《治要》引《管子》之文云:

人主身行方正,使人有理,遇人有礼,行发于身而为天下法式,人唯恐其不复行也。身行不正,使人暴虐,遇人不信,行发于身而为天下笑者,此不可复之行也。故曰:「行而不可再者,君不行也。」

此处指出君主本身行为端正,用人合理,对人有礼,自身之言行可为天下仪表,天下臣民自多加称颂。反之,行为不谨者,其言行自当为天下笑柄。《群书治要》引用此文,劝导君主之意实在昭然若揭。

3.2 《商君子》

《群书治要》引用《商君子》 三篇之文,依次为〈六法〉、〈修权〉、〈定分〉。今本《商君书》中,〈修权〉列为第十四,〈定分〉列为第二十六,而不载〈六法〉之文。如此,〈六法〉乃《商君书》之佚文;《群书治要》引用古籍悉据其各篇之先后次序,而〈六法〉既居〈修权〉之前,则唐前《商君书》之本子及其篇章次第实与今本有所差异。《商君书》题为商鞅所撰,后世虽对此书之著作权多所争论,然司马迁既谓「尝读商君开塞耕战书」, 而此等内容盖在今《商君书.开塞》和〈农战〉之中,则《商君书》或在战国末期已告成书矣。商鞅「少好刑名之学」,及后游说秦孝公,能以「帝道」、「王道」、「霸道」论述之,知其学既以治国为根本,且与儒家之道有相通之处。今举《群书治要》引《商君书》之文如下:

先王当时而立法,度务而制事。法宜其时则治,事适其务故有功。然则法有时而治,事有当而功。今时移而法不变,务易而事以古,是法与时诡,而事与务易也。故法立而乱益,务为而事废。故圣人之治国也,不法古,不循今,当时而立功,在难而能免。今民能变俗矣,而法不易;国形更势矣,而务以古。夫法者,民之治也。务者,事之用也。国失法则危,事失用则不成。故法不当时,而务不适用,而不危者,未之有也。

此文《群书治要》题为〈六法〉,当为今本《商君书》之佚文。《群书治要》之辑论治国之道,乃以儒家典籍为主,以他家思想为辅,法家思想正是治国之辅助手段。就此文而论,君主当「不法古,不循今」,「当时而立法,度务而制事」,意谓君主要审时度势,不顺古,不从今,要谋求符合当今天下形势之治道。又如《群书治要》引《商君书.定分》,以为「法令」乃治国之根本,君主应「为法令置官也,置吏也,为天下师」,然后名分方可确定,此乃天下大治之道矣。圣贤君主所立之法,必要使百姓易知易明,如此方不陷天下百姓于险危之中。百姓可以「避祸就福」,则天下必可大治。

《群书治要》编撰于唐太宗即位之初,书成以后,唐太宗「爱其书博而要」,以为《治要》可使其「稽古临事不惑」。如上文引用《商君书》所言名分确立之重要性,太宗观之,自可师事古人,以前车为鉴。

4. 名家典籍(一部)

《群书治要》载有《尹文子》一部名家子书。名家之中心思想为循名责实,《隋书.经籍志》云:「名者,所以正百物,叙尊卑,列贵贱,各控名而责实,无相僭滥者也。」 名家能否自成一家,前人学者向有争论,胡适云:

古无名家之名也。凡一家之学,无不有其为学之方术。此方术即是其「逻辑」。是以老子有无名之说,孔子有正名之论,墨子有三表之法,「别墨」有墨辩之书,《荀子》有〈正名〉之篇,公孙龙有名实之论,尹文子有刑名之论,庄周有〈齐物〉之篇:皆其「名学」也。古无有无「名学」之家,故「名家」不成为一家之言。惠施、公孙龙,皆墨者也。观《列子‧仲尼篇》所称公孙龙之说七事,《庄子‧天下篇》所称二十一事,及今所传《公孙龙子》书中〈坚白〉、〈通变〉、〈名实〉诸篇,无一不尝见于墨辩,皆其证也。

胡氏所言有理,先秦有否名家,实属疑团。且以《尹文子》一书为例,全书以尹文之刑名理论为主轴,最后归结于治国之道。《尹文子》全书以论述形、名问题最多,兼融了儒、道、墨、法诸家学说。可见尹文子虽为名家,其所主张已糅合各家学说。《群书治要》载录《尹文子》二篇之文,上篇题为「大道」,下篇题为「圣人」;至若今本《尹文子》,则仅题为「大道上」、「大道下」矣。今举《群书治要》采录《尹文子》之文如下:

田子曰:「人皆自为,而不能为人。故君人者之使人,使其自为用,而不使为我用。」魏下先生曰:「善哉,田子之言!古者君之使臣,求不私爱于己,求显忠于己;而居官者必能,临阵者必勇;禄赏之所劝,名法之所齐,不出于己心,不利于己身。《语》曰:『禄薄者,不可与经乱;赏轻者,不可与入难。』此处上者所宜慎者也。」

此为今本《尹文子》佚文。此处「田子」所指为田骈。田子以为君主当使百姓明白所做一切事情皆是为百姓而做。魏下先生同意田骈之看法。魏下先生以为大臣只要忠于自己,则居官必能、临阵必勇。此后又谈及君主命令臣下听令之事,以为君主为令需要谨慎而为。可见《尹文子》此文乃在言治国之方。又《群书治要》引《尹文子.圣人》之文云:

仁、义、礼、乐、名、法、刑、赏,凡此八者,五帝、三王治世之术也。故仁以导之,义以宜之,礼以行之,乐以和之,名以正之,法以齐之,刑以威之,赏以劝之。故仁者所以博施于物,亦所以生偏私;义者所以立节行,亦所以成华伪;礼者所以行谨敬,亦所以生惰慢;乐者所以和情志,亦所以生淫放;名者所以正尊卑,亦所以生矜篡;法者所以齐众异,亦所以生乖分;刑者所以威不服,亦所以生陵暴;赏者所以劝忠能,亦所以生鄙争。凡此八术,无隐于人,而常存于世,非自显于尧、汤之时,非故逃于桀、纣之朝。用得其道,则天下治;用失其道,则天下乱。过此而往,虽弥纶天地,缠络万品,治道之外,非群生所飡挹,圣人措而不言也。

凡国之将存亡有六征:有衰国,有乱国,有亡国,有昌国,有强国,有治国。所谓乱、亡之国者,凶虐残暴不与焉;所谓强、治之国者,威力仁义不与焉。君年长,多妾媵,少子孙,疏宗强,衰国也;君宠臣,臣爱君,公法废,私欲行,乱国也;国贫小,家富大,君权轻,臣势重,亡国也。凡此三征,不待凶虐残暴而后弱也,虽曰见存,吾必谓之亡者也。内无专宠,外无近习,支庶繁息,长幼不乱,昌国也;农桑以时,仓廪充实,兵甲劲利,封疆修理,强国也;上不能胜其下,下不能犯其上,上下不相胜犯,故禁令行,人人无私,虽经崄易而国不可侵,治国也。凡此三征,不待威力仁义而后强,虽曰见弱,吾必谓之存者也。

尹文子以道家思想为本,又强调法治。《治要》所引此文首先列举「仁、义、礼、乐、名、法、刑、赏」等八种方法,以为乃系五帝、三王治国之基本方法。至于衰、乱、亡、昌、强、治、乱等六种征象,便是上举八法如何运用之结果。如果能有昌国、强国、治国之象,则其国即使如今仍然弱小,他日亦必可长存下去。唐太宗经历隋亡唐兴,更尝多次参与建唐战争,对国家之治乱兴衰自必感受良多,《群书治要》引用此文,正可见政权长治久安之道。

5. 墨家典籍(一部)

《群书治要》载有《墨子》一部墨家子书。今见《治要》节引《墨子》七篇之文,包括〈所染〉、〈法仪〉、〈七患〉、〈辞过〉、〈尚贤〉、〈非命〉、〈贵义〉等。考墨家重要主张,包括尚贤、尚同、兼爱、非攻、节用、节葬、天志、明鬼、非乐、非命等十项,其中不少皆源自与儒家思想之差异。举例而言,墨家言兼爱,乃反对儒家有差等之爱;墨家吾非命,乃反对儒家之天命观。《汉书.艺文志》以儒家为根本,亦举出墨家可取之处,谓「茅屋采椽,是以贵俭;养三老五更,是以兼爱;选士大射,是以上贤;宗祀严父,是以右鬼;顺四时而行,是以非命;以孝视天下,是以上同:此其所长也」。即使如此,《群书治要》虽以儒家思想为本,亦采录《墨子》之文,摘取其与治国相关者以为之。举例而言,《群书治要》引《墨子.所染》之文,其曰:

子墨子见染丝者而叹曰:染于苍则苍,染于黄则黄,所入者变,其色亦变,故染可不慎耶!非独染丝然也,国亦有染。舜染于许由、伯阳,禹染于皋陶、伯益,汤染于伊尹、仲虺,武王染于太公,周公。此四王者所染当,故王天下,立为天子,功名蔽天地。举天下之仁义显人,必称此四王者。夏桀染于干辛、推哆,殷纣染于崇侯,恶来,厉王染于厉公长文、荣夷终,幽王染于傅公几、蔡公谷。此四王者所染不当,故国残身死,为天下戮。举天下不义辱人,必称此四王者。齐桓公染于管仲,晋文公染于咎犯,楚庄染于孙叔,吴阖庐染于伍员,越句践染于范蠡。此五君者所染当,故霸诸侯,名传于后世。范吉射染于张柳朔,中行寅染于籍秦,吴夫差染于宰嚭,知伯瑶染于智国,中山尚染于魏义,宋康染于唐鞅。此六君者所染不当,故国家残亡,身为刑戮,宗庙破灭,绝无后类,君臣离散,民人流亡。举天下之贪暴苛扰者,必称此六君也。凡君之所以安者何也?其行理生于染当。故善为君者,劳于论人而逸于治官。不能为君者,伤形费神,愁心劳意,然国愈危,身愈辱。此六君者,非不重其国,爱其身也,以不知要故也,不知要者,所染不当也。

在此章引文之中,墨子因见染丝者而心生感叹,以为帝王、诸侯要正确选择身边大臣,如此自能薰染得宜,否则「国家残亡,身为刑戮,宗庙破灭,绝无后类,君臣离散,民人流亡」,其影响至巨。《群书治要》载录此文,旨在劝导君主当亲贤远小,用意皎然。又《治要》载《墨子.七患》云:

子墨子曰:国有七患。七患者何?城郭沟池不可守而治宫室,一患也;边国至境,四邻莫救,二患也;先尽民力无用之功,赏赐无能之人,三患也;仕者持禄,游者忧佼,君修法讨臣,臣慑而不敢咈,四患也;君自以为圣智而不问事,自以为安强而无守备,五患也;所信者不忠,所忠者不信,六患也;蓄种菽粟不足以食之,大臣不足以事之,赏赐不能喜,诛罚不能威,七患也。以七患居国,必无社稷;以七患守城,敌至国倾。七患之所当,国必有殃。

在此文中,墨子明言可使国家危亡之七种祸患,并谓国家倘若有此七必遭殃。七患之具体内容,墨子以为城池不能认真防守,却在修治宫室,一患;敌军压境,邻国不愿救助,二患;在不适当处用民,赏赐没有才能的人,三患;为官者只求一己俸禄,游学之士只重交游,君主制法以讨大臣,大臣不违人主之命,四患;君主自谓聪明而不问国事,以为国家安强而不作防守,五患;君主信任者并不忠心,君主不信任忠心之人,六患;粮食不足,大臣不能胜任国事,即有赏罚亦不能服人,七患。《群书治要》引用此文,自必因其所言国家危亡之事可发人心;人主读之,自可加以提防。

6. 杂家典籍(二部)

《群书治要》载有《尸子》、《尉缭子》等两部杂家子书。《汉书.艺文志》指出杂家之特点为「兼儒、墨,合名、法,知国体之有此,见王治之无不贯」;《隋书.经籍志》谓之「兼儒、墨之道,通众家之意」,「古者,司史历记前言往行,祸福存亡之道。然则杂者,盖出史官之职也」。其中诸子出于王官之说,前人已详论其非,然而《隋志》谓杂家有「祸福存亡之道」之特质,则可见杂家与道家相近之处。又杂家典籍之中,《淮南子》堪称典范,东汉高诱序《淮南子》云:「其旨近《老子》,淡泊无为,蹈虚守静,出入经道。」 可见杂家学说与道家相近。熊铁基《秦汉新道家》即据此特质,提出新道家之观念。至于《群书治要》所载先秦杂家典籍共有两部,今摘取其要如下:

6.1《尸子》

《尸子》乃尸佼所撰,据《汉书.艺文志》所载原书二十篇。《群书治要》节引《尸子》共十三篇之文,包括〈劝学〉、〈贵言〉、〈四仪〉、〈明堂〉、〈分〉、〈发蒙〉、〈恕〉、〈治天下〉、〈仁意〉、〈广〉、〈绰子〉、〈处道〉、〈神明〉等。刘向〈荀子书录〉谓尸子著书「非先王之法」,「不循孔氏之术」。原书在三国时已亡其半,宋人王应麟谓《尸子》仅存一卷, 后世辑本多据《群书治要》辑得佚文十三篇。《尸子》内容丰富,《后汉书》李贤注云:「尸子,晋人也,名佼,秦相卫鞅客也。鞅谋计,未尝不与佼规也。商君被刑,恐并诛,乃亡逃入蜀,作书二十篇,十九篇陈道德仁义之纪,一篇言九州险阻,水泉所起也。」 此可见《尸子》有儒、道之思想。今《群书治要》所载《尸子》十三篇之文,多言先王仁义,此因《治要》之辑录目的乃在供皇帝以史为鉴。今举《群书治要》引《尸子.恕》之文如下:

恕者,以身为度者也,己所不欲,毋加诸人。恶诸人则去诸己,欲诸人则求诸己,此恕也。农夫之耨,去害苗者也;贤者之治,去害义者也。虑之无益于义而虑之,此心之秽也;道之无益于义而道之,此言之秽也;为之无益于义而为之,此行之秽也。虑中义则智为上,言中义则言为师,事中义则行为法。射不善而欲教人,人不学也;行不修而欲谈人,人不听也。夫骥唯伯乐独知之,不害其为良马也。行亦然,唯贤者独知之,不害其为善士也。

此言恕道。《群书治要》引此文,乃希望人君亦可以为贤君,治国时当去除损害道义之行为。《尸子》此所言恕道,实为儒家概念。《论语.卫灵公》云:

15.24 子贡问曰:「有一言而可以终身行之者乎?」子曰:「其恕乎!己所不欲,勿施于人。」

孔子以为「己所不欲,勿施于人」便是「恕」;《尸子》谓之「己所不欲,毋加诸人」,与孔子所言相近。《尸子》以为人君如果可以将「心之秽」、「言之秽」、「行之秽」等悉数去除,使之符合道义,便可称贤德。《群书治要》以此勉励君主,欲使其成为贤德之君。又《治要》引《尸子.治天下》之文云:

治天下有四术:一曰忠爱,二曰无私,三曰用贤,四曰度量。度量通则财足矣,用贤则多功矣,无私百智之宗也,忠爱父母之行也。奚以知其然?父母之所畜子者,非贤强也,非聪明也,非俊智也。爱之忧之,欲其贤己也,人利之与我利之,无择也,此父母所以畜子也。然则爱天下,欲其贤己也,人利之与我利之,无择也,则天下之畜亦然矣,此尧之所以畜天下也。

此文指出治理天下之法则。《尸子》以为治理天下之术有四,一为忠恕爱民,二为大公无私,三为任用贤能,四为确立法度。至于君主爱护天下臣民之心,乃欲臣民皆能贤于己,昔日尧帝即以此德而管治天下。《群书治要》欲使唐代帝王明治天下之术,故引用此《尸子》章节言之,其用心可知矣。

7. 兵家典籍(五部)

《群书治要》载有《六韬》、《阴谋》、《司马法》、《孙子兵法》、《吴子》等五部兵家子书。《群书治要》引用兵家之书颇多,此与唐太宗李世民于马上得天下有莫大关系。唐朝建立以前,李世民即随高祖李渊起兵反隋;及后唐代建立,至高祖武德年间,李世民亲自参与四场重大战役,其中包括平定陇西薛氏、败宋金刚和刘武周、虎牢之战,以及重创窦建德余部刘黑闼和山东徐圆朗等。因此,《群书治要》多载录兵书,自是上有好之,下必有什焉。然而,《群书治要》所载录之兵书内容,多与治国之道相关,而兵书中关于军法、军规、调兵遣将之内容则少有涉及,此亦关乎全书选文之旨也。

7.1 《司马法》

《群书治要》只引用《司马法》之文数则,其所录应为《司马法.仁本》和〈天子之义〉之文。《汉书.艺文志》著录《军礼司马法》一百五十五篇,编次于「六艺略」之「礼」类;《隋书.经籍志》、《旧唐书.经籍志》和《新唐书.艺文志》皆著录《司马法》三卷而已,在子部兵家类。今《司马法》仅余五篇,题为〈仁本〉、〈天子之义〉、〈定爵〉、〈严位〉、〈用众〉。《司马法》乃治国平天下之书,故《群书治要》采之亦属合理。又《司马法》一书,历代无载其注释之本,惟《治要》所引《司马法》之文附有注释,则当时必有注释之本,而《治要》兼采其文。明人阎禹锡《司马法集解》谓《司马法》「久无注解」, 此因其时《群书治要》在中国本土佚失,仅藏于日本。观乎《治要》所载各家之书,所用注释例必名家,如《论语》用何晏《集解》、《史记》用裴骃《集解》、《老子》用河上公注,则《治要》所采《司马法》注释,亦必当世流行之旧注。据《隋志》所载,「梁有《司马法》三卷,李氏《训记》三卷」, 此「训记」当为《司马法》之注释,或即《治要》注释所本。今举《群书治要》引用《司马法》之例如下:

古者以仁为本,以义治之,治之谓正。治民用兵,平乱讨暴,必以义。是故杀人安人,杀之可也;以杀止杀,杀可以生也。攻其国爱其民,攻之可也;除民害,去乱君也。以战去战,虽战可也。故仁见亲,义见悦,智见恃,勇见方,信见信。将有五材,则民亲、悦、恃、方,而信之也。故内得爱焉,所以守也,外得威焉,所以战也。利加于民,则守固;威加敌民,则战胜。

今本《司马法》亦载此文,在〈仁本篇〉。惟《群书治要》引《司马文》之文并不载其篇名。此文开宗明义,指出治国者当「以仁为本,以义治之」,以为治国应以仁德博爱为根本,力行其当做之事。即使是杀人和发动战争,只要是为了停止继续出现此种状况,亦并无不可。君主施行仁、义、智、勇、信等五德,自必在国内受人民爱戴,在外能战胜强敌。又如引〈仁本〉之另一例:

先王之治,顺天之道,设地之宜,官人之德,而正名治物。正者,正官名也,名正则可法。立国辨职,立国治民,分守境界,各治其职。诸侯悦怀,海外来服,服从己也。狱弭而兵寝,圣德之治也。

此文指出先王治理天下,顺应天道,因地制宜,用贤人为官,订正各官之名分,管理相应之事务。先王又分封诸侯,以及制定五等爵之职责。因此,诸侯心悦诚服,四海之国亦随之归附,国内狱讼停止,囹圄无人,兵旅休止。此实圣贤君主治国之法和成效。唐代初年,兵革未息,四方民族尚待归附,故《治要》引用此文,亦意在提醒帝皇安国之法,不在战争一道。贞观十八年(644),唐太宗亲征高丽受挫,曾言:「魏征若在,不使我有是行也。」 魏征尝参与编撰《治要》,此可见《治要》强调偃甲息兵之重要性。

7.2《孙子兵法》

《群书治要》共引用《孙子兵法》之文共八则,除了治军方面之选段以外,

指出「明主慎之,良将敬之,此安国之道也」至为重要。《孙子兵法》注家甚众,宋代更有《十一家注孙子》之合刻,《群书治要》所引以魏武帝曹操注《孙子兵法》为底本。《群书治要》既以治国之道为选辑之主要目的,是以在选录《孙子兵法》之时,并没有选取在具体战役中如何用兵之策略和战术之篇章,而只以偃武修文、治国安邦为其选录标准。今举《群书治要》引《孙子兵法》之文如下:

孙子曰:凡用兵之法,全国为上,破国次之;兴兵深入长驱,据其都邑,绝其外内,敌举国来服为上;以兵击破,服得之,为次也。全军为上,破军次之。全卒为上,破卒次之,是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。未战而敌自屈服也。

此为今本《孙子兵法.谋攻》之文,所引注释正为曹操注。此为《孙子兵法》有名之篇章,当中提及以「全国为上」,又谓「不战而屈人之兵,善之善者也」,可见保存国土与不发动战争方为上佳之兵法。唐太宗随高祖征战多年,又于建唐后扫平四方势力,其武功至极,然《群书治要》以治国之道为谏书,故选录「不战而屈人之兵」一节,可谓震聋发聩矣。又《治要》引《孙子兵法.火攻》之文云:

明主虑之,良将修之。非利不赴,非得不用,非危不战。不得已而用兵。主不可以怒而兴军,将不可以愠而致战。合于利而用,不合于利而止。怒可复喜,愠可复悦,亡国不可复存,死者不可复生也。故曰。明王慎之,良将敬之,此安国之道也。

此文同样反映慎战之思想。《孙子兵法》以为明主当慎重考虑战争攻伐之事,不要轻易发动战争,并谓此乃保全国家之道。《群书治要》引此文,自亦希望君主可虚怀纳谏,不要妄启战端。

四、结语

魏征等编撰《群书治要》,胪列诸子百家有关治道之文,据上文考证,可总之如下:

1. 前人学者讨论先秦诸子百家之思想,多言其异,少论其同,其实诸子百家皆起于关心时政,以寻找理想治国之道为重。冯友兰云:「儒墨及老、庄皆有政治思想,此数家之政治思想,虽不相同,然皆从人民之观点,以论政治。」 其言是矣。由是观之,各家思想虽有差异,然皆留心政治,如汉代司马谈所论,阴阳、儒、墨、名、法、道德等六家,其主张虽各有不同,却是「同归而殊涂」,皆是「务为治者」。

2. 唐朝立国以后,因见隋之速亡,唐太宗李世民励精图治,虚怀纳谏,文治武功鼎盛,后世誉之为「贞观之治」。其中魏征等编撰《群书治要》,从经、史、子部典籍之中,选取与治国之道相关者,编为一书。《群书治要》全书共采录唐前典籍65种,所选内容俱与君主治国之道关系密切。唐太宗既随高祖起义,及后又多次平定四方乱事,武功盖世。惟得天下易而守之难,故魏征等上奏此书,实欲唐代可以长治久安,以此书为谏书。

3. 先秦诸子百家之道论思想均为其学说之核心,然而,《群书治要》载录文章以与治道相关者为切,故各家道论部分均加以削除。举例而言,《孟子》之四端、《老子》之道,《群书治要》皆舍之而不载。又如兵家之书,自以载录调兵遣将之法为要,惟《治要》亦皆弃之,而只录安邦全国、偃兵息武之文,此亦可见当时群臣以此书上奏唐太宗之用心。

4. 先秦诸子百家之归类,历代有不同看法,《群书治要》与《隋书.经籍志》之编撰年代接近,且魏征等并有参与二书,因此本文以《隋志》之标准而将《治要》所引先秦诸子加以分类。又部分子书之分类在《隋志》以后曾有变化,本文亦稍作交代。

5. 《群书治要》洵初唐古籍,故其辑佚和校勘价值绝对不容忽视。据本文研究,《商君书.六法》、《司马法》等散佚已久,特《群书治要》之载录而能流传至今。此可见《群书治要》保护旧籍之功。又《群书治要》每多兼引典籍之旧注,以使文献内容更为清晰易懂。其中《治要》引用《司马法》时,每多兼引注释,此等注释今仅见《群书治要》,则《治要》所引《司马法注》,实为唐前人对于此书之重要解说,硕颗仅存,弥足珍贵。

6. 《群书治要》所引子书而兼及其注,亦可据此而知当时注释之风尚。例如其引《老子》,乃舍弃王弼注而用河上公注。至于引《孙子兵法》,则选取曹操注,而舍王凌、张子尚、贾诩、孟氏、沈友诸家。引《孟子》,则用东汉赵岐《章句》,而不取郑玄、刘熙注。

7. 唐代君主李姓,后世学者多以此表明唐代君主尊崇道家,然就《群书治要》而言,儒家思想仍是贯串全书。今考《群书治要》先列经部,遍引儒家经籍,在史部中又选录合乎儒家教化之故事;及至子部,则又注视诸子百家与儒家相合之处,进而在各书之中选录关乎治国安民之篇章。准此,儒家思想在《群书治要》中仍然拥有最大之影响。

本文原载《诸子学刊》第11辑(2014年12月),页297-319。为便行文,此处删去原文注释。返

发表评论 评论 (1 个评论)