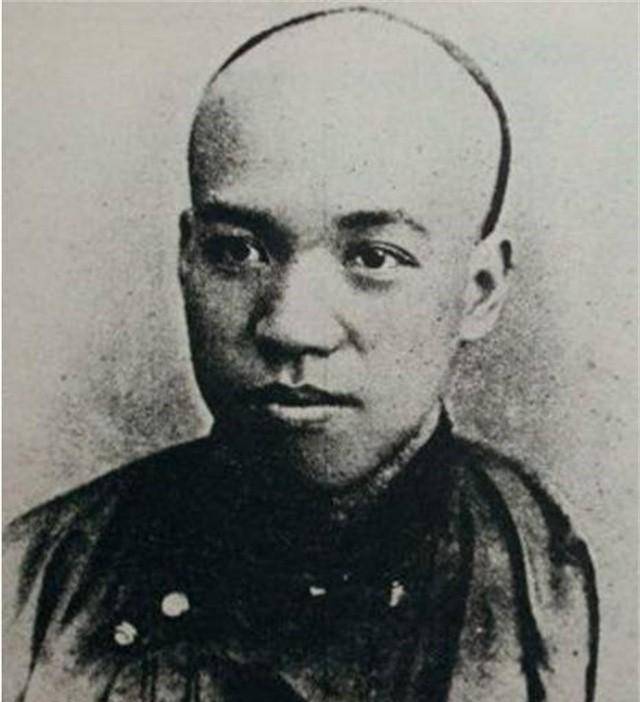

梁启超

“他们又说了,这病是没有什么要紧的!”

“为了这没有什么要紧的病,割去了一个腰子,拔去了七个牙,饿得精疲力尽,肌痩目陷,究竟是怎样一回事?”

1926年5月,围绕着梁启超先生的病症情况,文学界与医学界已是闹翻了天。

陈西滢、徐志摩、鲁迅包括承接梁启超手术的协和医院医生等纷纷下场发声。

一时间,中医与西医之争,科学是否有用也被人们反复提及。

协和医院

纷争不过数月,处于话题风暴中心的梁启超现身,这个被医院“误诊”的名人,却一力挡下所有抛向协和医院的风言风语,选择维护这家医院:

协和这回对于我的病,实在很用心。各位医生经过多次讨论,异常郑重。住院期间,对于我十二分恳切,我真是出于至诚地感谢他们。协和组织完善,研究精神及方法,都是最进步的,他对于我们中国医学的前途,负有极大的责任和希望。

纷乱暂消,但仍有暗潮涌动。

随着费慰梅的《梁思成与林徽因》一书的出版,舆论再次把梁思成父亲梁启超之死推上高潮。

梁启超因被协和医院割错肾而死,他是被协和医院害死的!

这一观点再次成为众人心照不宣的理解,一直到了现代,依旧是大多数人的普遍认知。

梁启超

但梁启超之死,真的只是协和医院手术错误导致的吗?

为何梁启超会选择维护这家医院?

他的逝世,到底存在哪些谜题?

割错肾

梁启超,是我国革命维新的前列斗士,戊戌变法、文学革命皆能看到他的身影。

他不仅在政治上具备难以取代的领袖作用,在文学、教育学造诣上也是一个大家。

在他离去之后,1929年4月,国际史学权威杂志,美国媒体《史学界消息》评价他为“全中国知识界的领袖”。

梁启超的离去对中国而言,无疑是个损失,伴随着他的逝去,当初他就诊的协和医院再次被推上风口浪尖。

梁启超

这不是协和医院第一次被攻击。

早在1926年3月,梁启超刚做完手术之后,外界就已经有协和医院“割错”肾的传言。

传言认为,梁启超的病症并不需要割肾,但医院却在不确定的情况下,切掉了他的肾。

被尊称为“五四之后五大散文家”之一的陈西滢发文《尽信医不如无医》论证这一说法:

腹部剖开之后,医生们在左肾上并没有发见肿物或何种毛病……虽然事实给了他们一个相反的证明,他们还是把左肾割下了!(注:梁启超切除的是右肾,而非左肾,此处应当是陈西滢的误记。)

不仅如此,他还痛批协和医院,认为西方现代医学只能看到病症而不愿看到病人,认为医院在把前去治病救命的人给当做试验品。

陈西滢

“谁没有父母,谁没有夫妻子女,谁不感觉痛苦悲哀,我们怎能把我们同类做试验品?”

就在陈西滢发文没多久,梁启超的学生徐志摩也下场痛批协和医院:

梁任公先生这次的白丢腰子,几乎是大笑话了!

腰子割了,病没有割;再割牙,病还是没有割。那么病在胃吧,饿瘪了试试。人瘪了,病还是没有瘪……所以闹了半天,既不是肾脏肿疡,又不是牙齿。

而梁启超弟弟梁仲策也不甘示弱:“协和医院的手术是失败的,西医还有很漫长的发展之路要走。”

有反对协和医院的,自然也有支持协和的,鲁迅在看到徐志摩的文章后,断然发文,驳斥他们的观点,讽刺他们不懂装懂:

自从西医割掉了梁启超的一个腰子以后,责难之声就风起云涌了,连对于腰子不很有研究的文学家也都“仗义执言”。

鲁迅

在文章最后,鲁迅还说到:

要开医院,万不可收留些看来无法挽回的病人。治好了走出,没有人知道,死掉了抬出,就轰动一时了,尤其是死掉的如果是“名流”。

当然,鲁迅这番话不乏有赌气的意味。

他作为一个曾经在日本学过西医的学生,对近代医学是有相应了解的,因此对当时批西医捧中医的舆论导向颇为看不上眼。

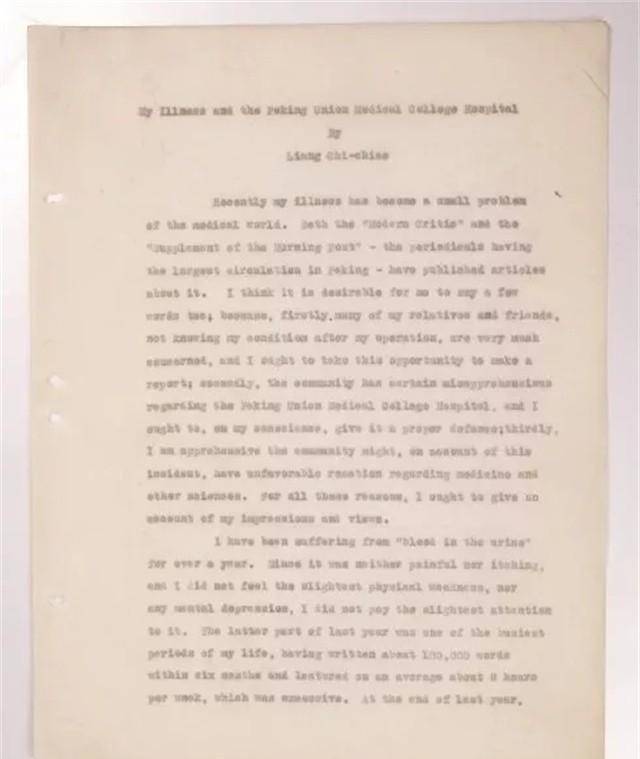

就在舆论闹得沸沸扬扬的时候,梁启超现身,发布一篇名为《我的病与协和医院》,文中所述:

协和这回对于我的病,实在很用心。各位医生经过多次讨论,异常郑重。住院期间,对于我十二分恳切,我真是出于至诚地感谢他们。

梁启超《我的病与协和医院》档案

虽然梁启超有为协和开脱,但里面的部分话语仍不乏暧昧之意:

后来回想,或者他“罪不至死”或者“罚不当其罪”也未可知,当时是否可以“刀下留人”除了专家们,很难知道。

这一番话,暂时是把一众人等给按下,虽然当时文坛是偃旗息鼓了,但众人的视线还是紧紧盯着梁启超。

果不其然,他的病症越来越严重,在手术结束两年多后,就溘然长逝。

所以,他真的是割错肾而死的吗?

20世纪末,费慰梅的《梁思成与林徽因》一书横空出世,为梁启超的死因再添一层神秘色彩。

梁思成与林徽因

费慰梅夫妇是梁思成好友,甚至他们的中文名字还是梁启超、林徽因所起。

由这个人所写的《梁思成与林徽因》自然也就更具备真实性,书中写到:

病人被推进手术室后,值班护士用碘在肚皮上标位置,结果标错了地方。刘博士就动了手术(切除了那健康的肾),而没有仔细核对一下挂在手术台旁的X光片。

费慰梅还为这一事件特意找了两个证据,她纷纷写在书中,一是协和医院本身的态度:

这个悲惨的错误在手术之后立刻就被发现了,但由于攸关协和医院的声誉,被当成了最高机密归档。

费慰梅夫妇与梁思成林徽因

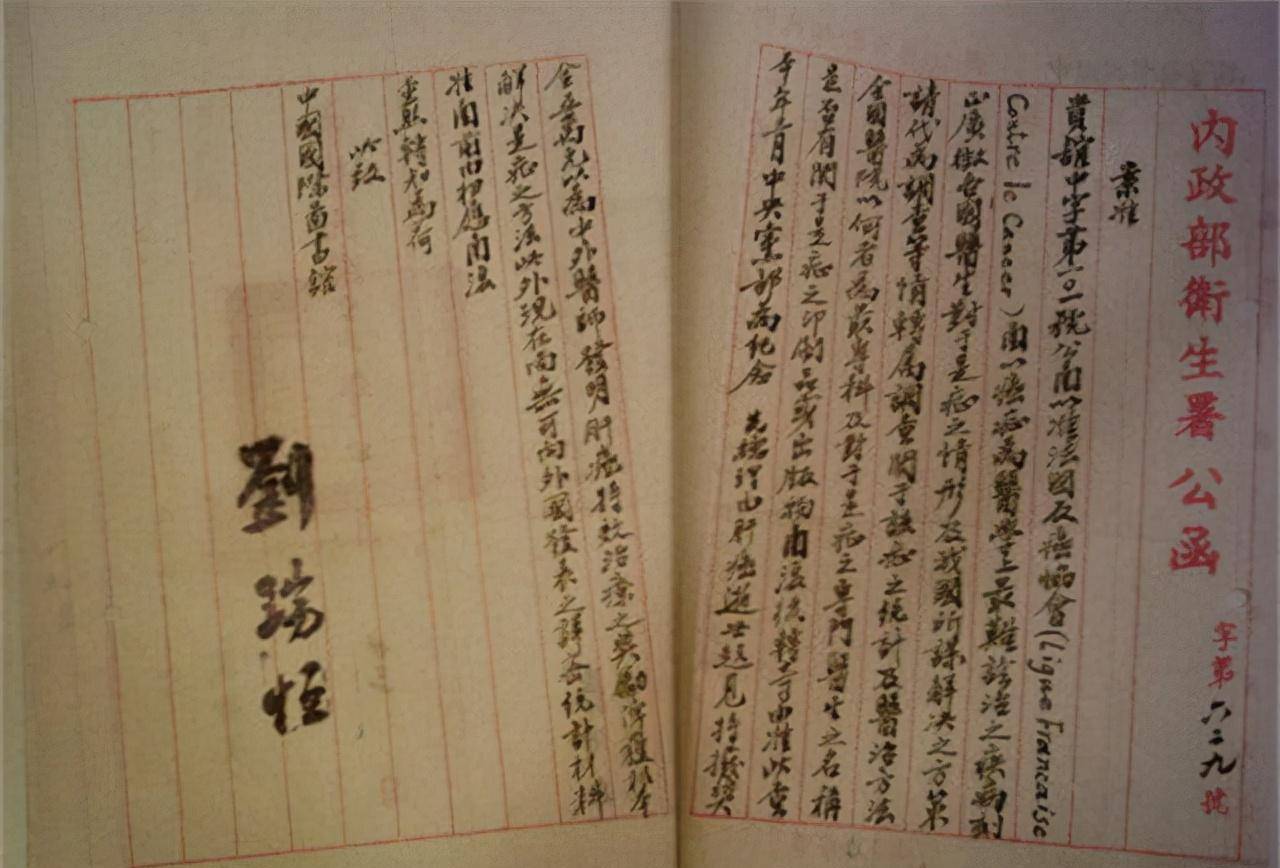

费慰梅施以佐证的另一条证据,则是当时给梁启超做手术的主刀人,刘瑞恒博士:

我从和刘博士相熟的人那里得知,自那次手术以后,他就不再是充满自信的外科医生了。

一九二八年十一月,为梁启超动完手术后的九个月,也就是梁死前六个星期,刘博士辞去了协和医院的外科医生职务,到国民政府卫生部当政务次长。

截至当此,梁启超的死亡已经不仅仅是场医疗事故了,更增添了一分政治斗争的神秘色彩。

但是,费慰梅说的就一定是真的吗?

费慰梅

并不见得。

相反,她的话语处处是破折和错误。

首先,费慰梅了解的这一说法并不是“一手”的。

她宣称自己从梁思成那里得知他父亲死因,但梁思成又是从他的家庭医生张雷那里了解到,而张雷又是从协和医院的两名实习医生处听说。

费慰梅所谓信誓旦旦的说法,早已被转了好几手。

其次,费慰梅所说的“护士在肚皮上标错位置”也是错误的。

首先,我们需要得知肾脏位置,它在人体腹膜后以及脊柱两旁的腰部位置,医生在进行肾切割手术时,从前部开腔需要切割更多层的腹膜。

梁启超

因此,为了更方便进行手术,也为了病人的身体着想,医生基本都是从病人后肋部开刀。这时候,病人的姿势,是俯趴着的。

即使护士要做标记,也是做的腰背部的标识,何来“肚皮上标错位置”一说。

最后一点,则是费慰梅书中犯的最大的错误,她记错了梁启超先生的手术日期。

在《梁思成与林徽因》书中,她明晃晃写着“一九二八年十一月,为梁启超动完手术后的九个月”。

她本想把梁启超之死与刘瑞恒的任职加上联系,但在她时间都记错的前提下,这些所谓的推理都显得尤其可笑,毫无可信之处。

刘瑞恒签署的公函

如此这般,只是破掉外界传言,那么协和医院医生是何说法。

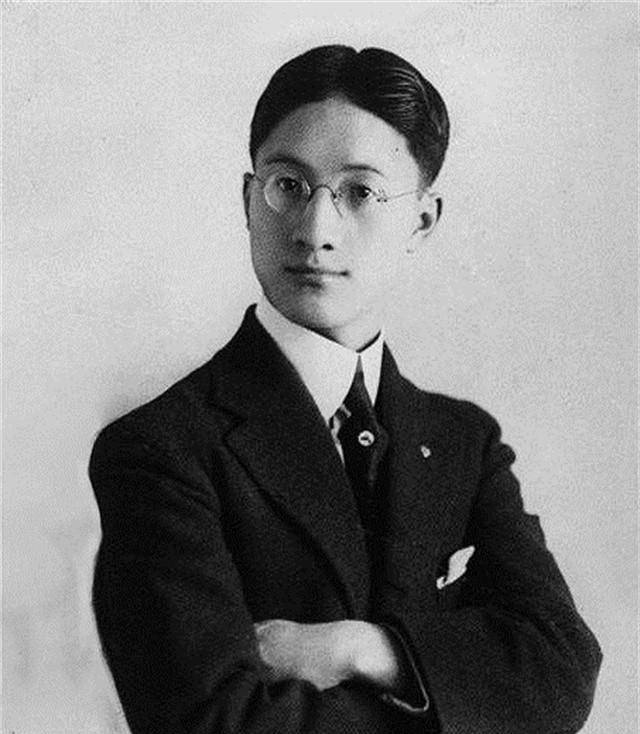

在梁启勋的《病床日记》中描述了割肾手术的主刀医生刘瑞恒的一件事。

在刘瑞恒刚结束手术后,力舒东特意开玩笑道:“非把他人之肾割错乎?”

刘很明确地回应:“分明从右胁剖开,取出者当然是右肾,焉得有错?”

而后,两人哈哈大笑。

由此可见,手术刚结束时,刘瑞恒是一个很放松的状态。

他以为割掉坏了的肾,梁启超的尿血症状就好了。

而梁启超在刚做完手术之后,身体也并未出现明显的恶化。

梁启超

只是不料后来梁启超的尿血症却不见好转,这位主刀医生才慌了心,失了神,弃了医。

所以,若把梁启超之死,全推在“割不割肾”之上,倒是不该。

最起码协和医院是按“完美疗法”来进行割肾手术的。

诊断

其实梁启超的病症,早就有端倪出现。

这是一个一心为国为民的救国者,变法、改良、废除帝制、开明专制,传统与激进在他身上从未有一个明确的定义。

对他而言,只要能救中国,管它什么理念,有用能用就成。

当时,文学界和政治界时常能看到他四处奔走的身影,日旰不食、通宵达旦等词语用在他身上毫不过分。

梁启超

但是,本就工作、写作辛苦的梁启超,却没有一个好的生活习惯。

他喜欢打麻将,可以在麻将桌前连续待许久,他甚至为此拒绝过讲演邀请。

他还喜酒。

不嗜酒,却爱喝酒。

与人探讨学术时,与家人团聚时,包括自己一个人时,总会忍不住小酌几杯。

高强度的工作与不良的生活习惯,给他的身体带来许多额外负担。

1924年,梁启超夫人李蕙仙逝去,给他的精神带来极大打击,这个不再年轻的男子消沉不已。

梁启超与夫人李蕙仙

一时间,许多病症在他身上发作,心脏病、痔疮、血尿症接踵而来,引发多人关注。

透过那段时间与梁启超有关的书信往来可知,他患上“血尿”应是在李蕙仙离世之际。

1924年,李蕙仙乳腺癌复发,难以救治,只能躺在家中静养。

或许我们可以直白点表示,那时,梁启超夫人病重无法救治,只能躺在家中等待死亡。

梁启超那时一直留在夫人身边陪护,血尿症正是出现在这一时期,只是症状或许比较轻,所以他没有在意。

梁思成

一直到9月13日,夫人逝去,这个男子也彻底失去老伴,没了精气神,病症加重,他才恍然想起一切,与儿女解释道:

“盖吾病之起,实在你们妈妈病重时,不过从前从不注意。”

等到1925年,梁启超的血尿症已经难以抑制,至少大半个文学圈都知道了。

透过当时林长民写给梁启超的信可见一斑。信中有如下内容:

前数日得书,渐悉尊体日渐康复,欣慰无似。近更健胜否?

山翁极以贵体为念,病后尤宜珍重,血疾不容更发也。

梁启超家庭照

面对他人关怀,梁启超全部承情,他开始注重养生,要改掉从前不好的生活习惯。

他给家人寄去的书信,也是满满的宽慰:

我自北戴河归来后,仍每日早起(总不过八点钟),酒也绝对不饮了,可惜你们远隔,若看见我结实的脸色,你们定高兴极了。

其实我这病一点苦痛都没有,精神体气一切如常,只要小便时闭着眼睛不看,便什么事情都没有,我觉得殊无理会之必要。

这时候的梁启超,不仅对自己的病症不放在心上,对于其他人的担忧,他甚至有余力去调笑他们。

梁启超与孩子合照

若能看到他们无奈的表情,他甚至能哈哈大笑起来。

一直到了1926年,梁启超的血尿症越来越不稳定,他的家人朋友十分担忧,多次劝说他去医院检查。

这个乐观男子才无可奈何地走进医院,既然你们担心,那我就“检查”一下,让你们宽下心吧。

梁启超先去的是东交民巷的德国医院,谁知道住了不少时间,医院却没检查出什么症状,只当做“血管破裂”来治,劝梁启超“多卧少动作”。

梁启超那时也找了一些中国医生来看,得出的结论也是比较简单:

“许多中国医生说这病很寻常,只需几服药便好。我打算出院后试一试,或奏奇效,亦未可知。”

梁启超

因为一些缘故,梁启超当时请中医治疗的打算暂时搁浅,他被亲朋好友再次拉到了协和医院进行医治。

协和医院的检查过程,梁启超后来在文章《我的病与协和医院》中简略描述,医院总共为他做了三次检测。

第一次是折光镜试验了尿管、膀胱、肾脏,检测结果“右肾分泌鲜血”;

第二次,注射药物检测分泌功能,检测结果左肾正常分泌,“右肾迟之又久”;

第三次,照X光线,看到“右肾里头有一个黑点”。

梁启超

检查出了问题,就要搞明白这个黑点是什么,所以梁启超当时也问了医生,医生只回复道:

非割开后不能预断。但以理推之,大约是善性的瘤,不是恶性的癌。虽一时不割未尝不可,但非割不能断根。

这即是西医体系与中医的区别之处。

中医认为良性肿瘤可以和人体共存,主张把良性肿瘤“催眠”;而西医则认为所有肿瘤全是坏的,必须割除。

两种方法皆能达成治疗的目的,前提是,梁启超得的真的是肿瘤。

但是,当时医疗体系尚未完备,现代常用的超声波检査,核磁共振成像以及活体组织病理检查等,在那时全都没有。

梁启超

医生仅能凭借以前的医学经验和案例来做判断,在无法具体得知梁启超到底患了什么病后,只能——哪里坏了,切哪里。

这是完全合情且合理的。

对于医生的诊断结果,梁启超欣然同意,他如实记录下来:

那黑点当然该是肿疡物。这种检查都是我自己亲眼看得(很)明白的。所以医生和我都认定“罪人斯得”,毫无疑义。

在病人同意手术后,协和医院开始了紧锣密鼓的手术准备工作。

因为梁启超的“名流”身份,协和医院当时的院长刘瑞恒亲自操刀,还特意请一位美国医生担任副手。

手术进行的很是成功,刘瑞恒很顺利地把病人右肾切除,所有人都松了一口气。

刘瑞恒

科学发展

但是,出乎众人意料的是,做过手术后的梁启超依旧“血不止”。

梁思成在《梁任公先生得病逝世经过》中写到父亲病症:

自是以后,便血之多寡,辄视工作劳逸而定。

而医院在尝试拔牙、控制进食等手段后,梁启超的病症皆没有任何改善。

于是协和医院医师只能无奈解释,梁启超得了“无理由之出血症”的诊断结果。

至于治疗办法,协和依旧选择最保守的方法,“惟嘱静养,每二三月则注血一次,以补所失。”

梁思成

纵观梁思成以及梁仲策记录下的梁启超病史,满篇都是担忧,以及他们对协和的埋怨。

协和医师亦只能做消极防御,不能做积极治疗……医者盖己无能为矣。

平心而论,余实不能认为协和医生之成功。

梁启超频繁的进出医院,以及他家人的反应,自是被外界关注,被报纸报道,进而引发了当时文坛的一场“大地震”。

起初那些文人,还只是针对梁启超的病症进行讨论,然后怒斥协和医院医术不精。

但是,事态渐渐延伸,到了五月中旬,社会各界关注的已经不仅是梁启超的病症,而是中西医学对立、科学的传播发展。

徐志摩

徐志摩在嘲讽协和之后,尚且对科学秉持比较理智客观的态度:

对医学乃至科学本身怀疑,那是错了,当事人也许有时没交代,但近代医学是有交代的,我们决不能混为一谈。

但是,作为天天看着兄长受苦的梁忠策却十分愤怒,他气急之下甚至喊话:

世界之医学,仍甚幼稚而已。科学万能,或为千百年后之事实,但必不在现代耳。

眼看着下场的文人越来越多,甚至还有好多医学生在辩论,梁启超坐不住了。

他特意写了《我的病与协和医院》一文,文中他承认自己对于医学是门外汉,但是协和对他的诊断和治疗,他全程看在眼中,十分清楚。

徐志摩

在简约说明他在协和医院的治病经过后,梁启超花费大量篇幅解释自己写文目的。

他认为科学之路浩瀚如海,虽然我们现在只是一页小扁舟,但不能因为此时的认识尚少,便怀疑到科学本身。

我盼望社会上,别要借我这回病为口实,生出一种反动的怪论,为中国医学前途进步之障碍。一一这是我发表这篇短文章的微意。

想来,无论梁启超对协和是信亦或者不信,他都必不允许,因为自己一次看病失误导致人们对近代医学的抵触,阻碍“科学”在中国的传播。

1929年1月19日,在梁启超做完手术两年多后,他因为病重难以救治,逝世。

梁启超和夫人李惠仙的合葬墓

距离他离去已经有了90多年,关于梁启超死亡原因,舆论依旧未达到统一。

但无论是否是协和过错,众人视线聚焦点也只在于病状本身之上,而不再涉及到科学、医学发展,想来也达到了他的目的。

思及梁启超先生所说的:

国家之主人为谁?即一国之民是也。

言自强于今日,以开民智为第一义。

不得不由衷对这位立志救国救民的先生产生敬意。

发表评论 评论 (1 个评论)