邓维东和他的新疆山水画 作者:贾德江

我所以用“澄大怀,观大道”为题来论述邓维东和他的新疆山水画,正是鉴于他的人生态度和他的艺术所达到的审美境界而言的。若干年来,无论是在大学的课堂上,还是在院长的岗位上,无论是作为新疆美协的主席还是资深的艺术家,他心怀澄澈,朗观大道,放不下的只有他心中的新疆山山水水。观照一个美的世界,是因为他有一个美的心怀,这美的心怀,胸襟廓然,脱净尘渣,这美的世界,雄浑博大,风光无限。

以新疆人物为审美客体创造了人物画辉煌的大家黄胄,对他的影响是深刻的。黄胄以对生活的极大热情,把速写的观察和表现方法引人中国人物画的独特创造的成功经验,引发了邓维东在师辈成就之外开疆拓土的思路。如果说,黄胄是新疆的风土人情促成了他的独特画风,那么,邓维东则是这块土地的独特内涵和慷慨赠予,使他发现了新疆山水的迷人之处。他要在这末开垦的处女地上效法前贤,立足于新疆本土特定地域的审美特征开辟山水画之新境,像长安画派的领军人物石鲁那样通过描绘黄土高原迈出突破性的一步。

长期生活、工作在新疆的邓维东有着得天独厚的条件,不像那些来新疆攫取绘画资源的匆匆过客。他有时间在新疆的峡谷、雪岭、林木、云水间流连忘返,他有深入天山南北腹地鸟瞰新疆静观自得的优势。他不是走马观花的猎奇者,也不是浮光掠影的浅尝者,他胸怀着一个艺术家的远大的目标,承载着一个新疆艺术家的责任感和使命感,他要为新疆做大学问、写大文章,那就是开宗立派,打造新疆山水画形象,确立新疆画派独领风骚的画风。在他看来,这是时代的呼唤,人民的需求,艺术发展的必然,也是作为新疆美术界的领袖人物责无旁贷的责任。

中国山水画自来、元、明、清以来,大抵是对中国东部或北方地域审美客体的挖掘,几乎无人问津西部新疆山水。既使在20世纪山水画的审美客体的表现范围得到了前所未有的拓展,西北黄土、东北雪原、南疆海域、热带雨林、阳朔风光、现代都市乃至天体宇宙和梦幻心象,纷纷成为山水画探索的审美空间和确立艺术个性的载体,被遮蔽的新疆山水仍未能纳入艺术家的视线。虽然有个别外地优秀艺术家以符号化的“红色天山”切人自然时空,颇具影响,但只局限于个人的尝试和局部的创造,还不能以偏概全取代博奇雄浑、苍茫悲壮的新疆山水的玄远与丰厚。全面开辟和拓展新疆山水画的审美时空,尚需形成一种群体意识和自觉行为。

“千里之行始于足下”,邓维东没有等到人们的觉醒就开始了他的艺术之旅。当他的足迹踏遍了天山南北,走完了南疆北疆,将西部山水尽收于笔下时,他以他的亲历告诉世人:“你不知道新疆有多么美,你不知道新疆有多么神奇,这才是我乐此不疲地画它们的原因。”他以他的实践一吐为快:“新疆山水有北方的雄峻,有南方的秀雅,有雪域高原的苍凉,还有许多它自身的奇特地貌,有我画不完的题材,有我抒不尽的情思。没有这一片上地也不会有这里出生命,作为一个新疆人我们没有理由对此视而不见。”声情并茂的话语是感慨,也是呐喊,是宣言,更是号召。长在新疆,志在新疆,从小接受美术教育也在新疆的邓维东,对新疆这块土地的真情深意溢丁言表。这是他站在新疆土地上的肺腑之言,内含一种难以觉察的不服之气。

他是新疆美术工作的领导者、组织者,自身又是一位专攻中国山水画的画家。具有双重身份的邓维东,并不因为组织和领导新疆美术作而忘却作为画家的职责,也不会因为自我艺术的追求而忽视作为组织和领导者的使命。他既要高屋建瓴、运筹帷幄、通观全局,又要以身作则,在艺术上有所作为,以自己的成果引领众人。他要付出比常人更多的时间和精力,只能在拼命工作之外赢得时间拼命画画,两个“拼命”一个目的,即以他的务实作风和开拓精神使新疆美协在社会变革和转型中发挥巨大作用。当然,伫立在新疆美术界的制高点上,他的胸襟、眼界与视野也更加开阔,更具有一种艺术的社会担当和时代的使命感。从他大量的写生与创作的作品中,我们可以阅读到他是怎样通过画笔来表达他对于探求和建构新疆山水画现代艺术形态的思考,也可以清晰地领略到他个性化的艺术追求与风采。

尽管邓维东在传统中筑基深厚,不仅对宋人为代表的写实传统可以心追手摹,对元人始开其端的笔墨写意传统也能心手相印,但他的画并末走纯粹传统的路子,停留于摹古和仿效。他的观念除了受黄胄、石鲁的影响之外,李可染以写生为手段改造旧有笔墨范式的路子对他的影响更为直接。他们的共同点,都是在走向自然和对景写生中追寻,都是在传统写意的笔体系之中有机地融人西画的创作技巧,所不同的是,邓维东的山水画有固定明确的山水母题,更注重山水画笔墨语言表达的多样性和丰富性,更注重解散古代传统山水画的笔墨程序而按照强化意境与纯化语言的现代要求重组、重构,开创出一个属于新疆也属于中国的山水文化新篇章。

当下山水画家众多,但作品形式大多落套,相仿者亦不在少数,其主要原因在于画家未能独特的视角去观察和体验自然,未能以新的艺术结构去体现山水形象。邓维东则是避开时风流式,始终不渝地把新疆地域山水作为自己基地,坚持具体的描绘和严谨的造境方式,不以符号化、概念化的山石树木形象于作品之中,从而悉心刻画出种种由写生所得又显然经过酿化处理的景观,别开生面。

概言之,他的新疆山水画,大体可以归纳为类:

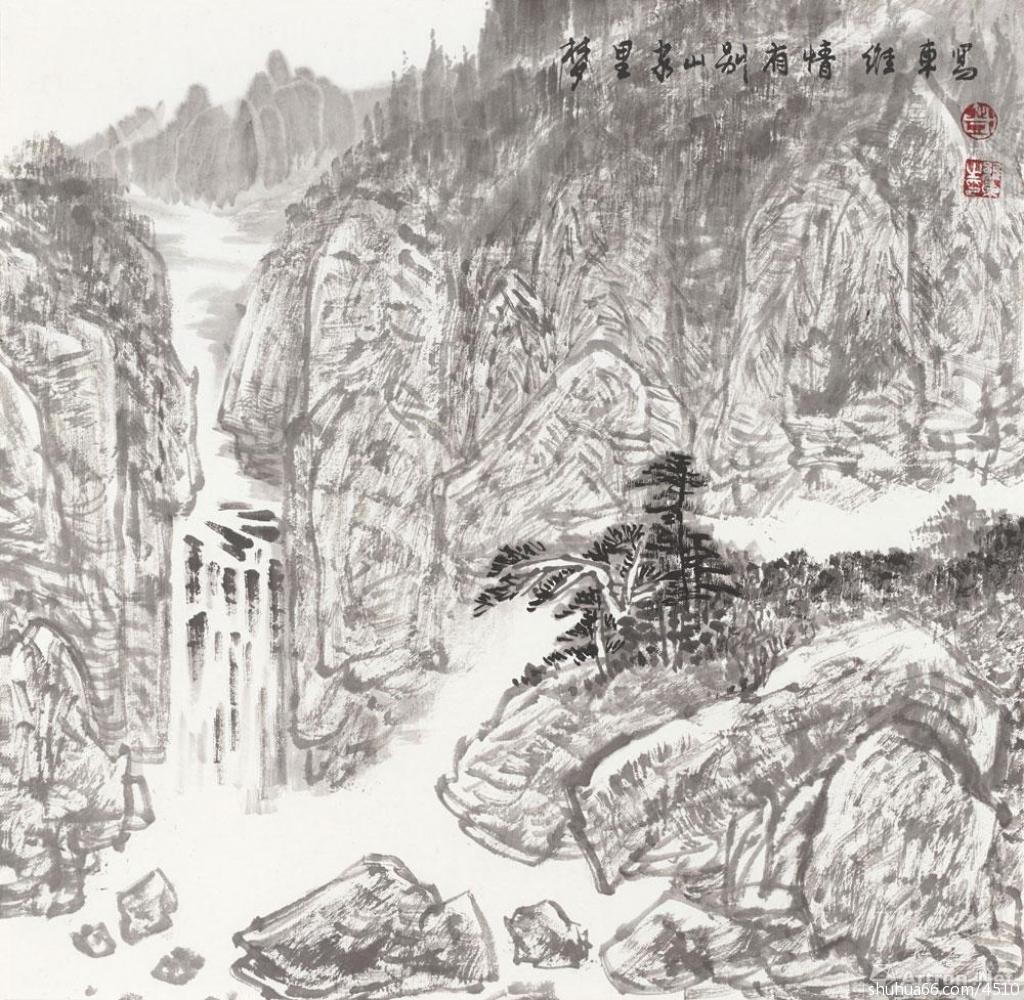

第一类是对景写生后的风情小品山水,篇幅不大,类似于册页,大多是根据现场的画稿后来加工整理而成。这是他一次次走进天山,与大山为伴的记录,这是他面对新疆南北不同景观真切感受的传达,这是他山水图式不断变化、笔墨程式不断翻新的“试验田”。或以丘壑带动笔墨的更新,或以笔墨带动丘壑的变化,或以实写描绘山川河岳的壮伟雄深,或以意写丰富空间层次,表现令人动心动情的风物美景;时而用焦墨勾勒,铿锵有力,神来妙变,时而用水墨渲染,浑厚华滋、苍润相济;时而糅合版画的黑白构成之美,以助其势,时而融进西画色彩之丰富,以显墨韵,一切都有感于现实生活的感受,一切都经过情有独钟的选择和强化,一切都蒙上了天人合一的静气,一切都蕴含着古貌新机的生命力。

邓维东一向认为,中国艺术的传统不只是一种笔墨和技法的传统,它是动态的、变化的,他会因时代不变而变、题材不同而变、艺术源泉不同而变。他告诉我,实境的感受的确会改变构思的形式和语言手段。他作画时,一心想把这种感受捕捉住,在画中传递出来。所以他有时用古法,有时用西法,有时实,有时虚,有时线,有时面,都源于这个艺术目的。当他全神贯注于此时,他好像一个能使用多种兵器的武将,不独限于一种。他作了多种探索,借鉴了多种美学旨趣,补充自己的艺术,以保持来自生活的充实内涵和活泼生机。

我至今认为,邓维东这批风情小品山水,篇篇不失为佳构妙作,幅幅闪耀着古风新意,张张见由写生得来的美妙境地,其鲜明的艺术个性和风格丰富了中国山水画的语言而具有标新立异的意义。

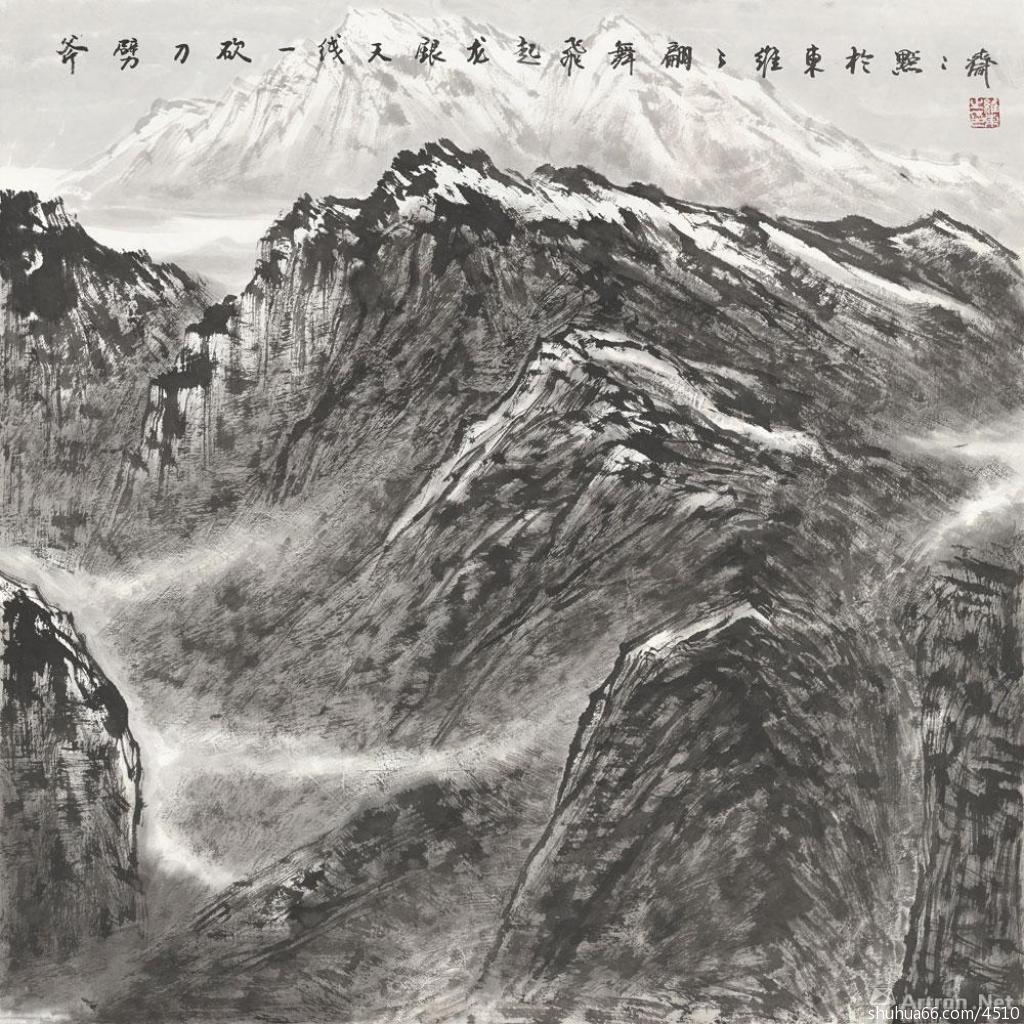

第二类是对景写生后的主题性创作,篇幅较大,形制有竖幅,有横幅,也有方形巨构,画的都是震撼人心的全景山水,都不乏开阔的空间、层叠的峰峦、岩壑的起伏、云行的迅疾、光影的变幻,偶尔也有历史的留痕。这些作品的产生,导源于邓维东在新疆寻美写生的强烈印象,他不满足于风情小品的视阈和精神境界,他要描绘几千年巍然屹立的崇山峻岭,古松苍岩的雄姿,歌颂它的永恒与伟大,透视它的况默与苍,表现出自古以来人们寄寓在宇宙自然中的胸襟与豪情。他偏爱天山云水间的松涛阵阵,崇仰那漠上胡杨的大野雄风;他钟情于龟兹万重山的风云际会,迷恋那库车大峡谷落日染红的余晖;他记忆着无情岁月磨蚀不掉的楼兰故城遗址,神驰于冰峰云海中的昆仓雪山和丝绸古道的驼铃声声,更忘不了伊犁河谷的天光水影和祥云飘过的山谷人家。画中一切都像风情写生小品一样充满生机,但画家要表现的已不再是具体的感受和一时的情绪,而是一种升华了的境界,一种具有独特内涵体貌,一种注人了让人感奋的精神力量。

他使用的艺术语言,十分注重笔墨与构成,并把它作为一条主线贯穿于创作的始终。他的笔墨不仅仅是一种造型手段,同时也有着独立的审美价值。他仍然以线为骨,然而笔法更加恣肆大气;他仍然以墨为韵,然而墨法更为凝重苍厚;他仍然重视结构,然而更趋向于“大势”的起伏开合;他仍然发挥着皴擦作用,然而笔势更加生动鲜活。画中带有北方之雄、南方之秀、东南之幽奇、西北之荒寒,笔墨互补,线面互动,彩墨交映以及西式平面构成的视觉效应,这一切组合形成了邓维东大山大水画的语言特点。有论者评说他的新疆山水画学贯古今,兼容中西,融合南北宗笔墨精髓,是师古人而得真髓,法自然而得真趣,融西法而得真境的学养之作。我不以为过。

邓维东走的是一条富于开拓性的师法自然之路,他以新疆地域的山水文化为源泉,以继承为基础,以写生为手段,以创造为主旨,以开发山水画的新境界、探索山水画表现的新领域为方向,构筑了高扬主体审美意识的“真情内蕴,大美不言”的地域性画风。它的难点在于怎样从传统笔墨中分解、整合、创造出符合特定地貌特征表达的笔墨语言,并将这种语言升华为具有个性才情和精神境界的载体,成为地域性文化结构和审美心理的表征。在邓维东的实践中,我们已看到了他从写生状态提炼升华到笔墨个性状态所作的努力而带来的无言启示。他不仅创造了新疆山水画的新面目,而且在不断地精进,不断地突破,不断地完善,出乎古法而臻于化境,出乎自然而法随我变,俨然一方大家。

当然,被公认有艺术水准和学术价值的地域画风的创立,乃至形成有影响的画派而标立艺坛,尚需一段的时间以及一批艺术家即艺术群体的创造,只有群星灿烂的共同奋求,才可能使这种创造成为气候和世风。但群星又需要月亮,需要有自然而自然出现的领军艺术家,以他的才能和作品本身的力量,足以初创出那地域风格的母型,足以感召一批人,影响一批人,形成相互促进、相互辉映的局面,才有可能形成真正的流派。

不管你意识到还是未意识到,有一个事实是存在的:邓维东己成为开创新疆山水画的先觉者和先行者,这种开宗立派的引领作用是有目共睹的。

发表评论 评论 (8 个评论)