米芾在晚年所书《自叙》中这样说道:“余初学,先学写壁,颜七八岁也。字至大一幅,写简不成,见柳而慕其紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知其出于欧,乃学欧。久之,如印板排算,乃慕褚而学最久,又摩段季转折肥美,八面皆全。久之,觉段全泽展《兰亭》,遂并看法帖,入晋魏平淡,弃钟方而师师宜宫,《刘宽碑》是也。篆便爱《咀楚》、《石鼓文》。又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。”由此可见,米芾一生转益多师。

王文治《论书·米芾》赞美说“天姿辕轹未须夸,集古终能自立家。一扫二王非妄语,只应酿蜜不留花”。米芾每天临池不辍,有史料为证:“一日不书,便觉思涩,想古人未尝半刻废书也。”米芾的成功完全来自后天的苦练,丝毫没有投机取巧的成分。

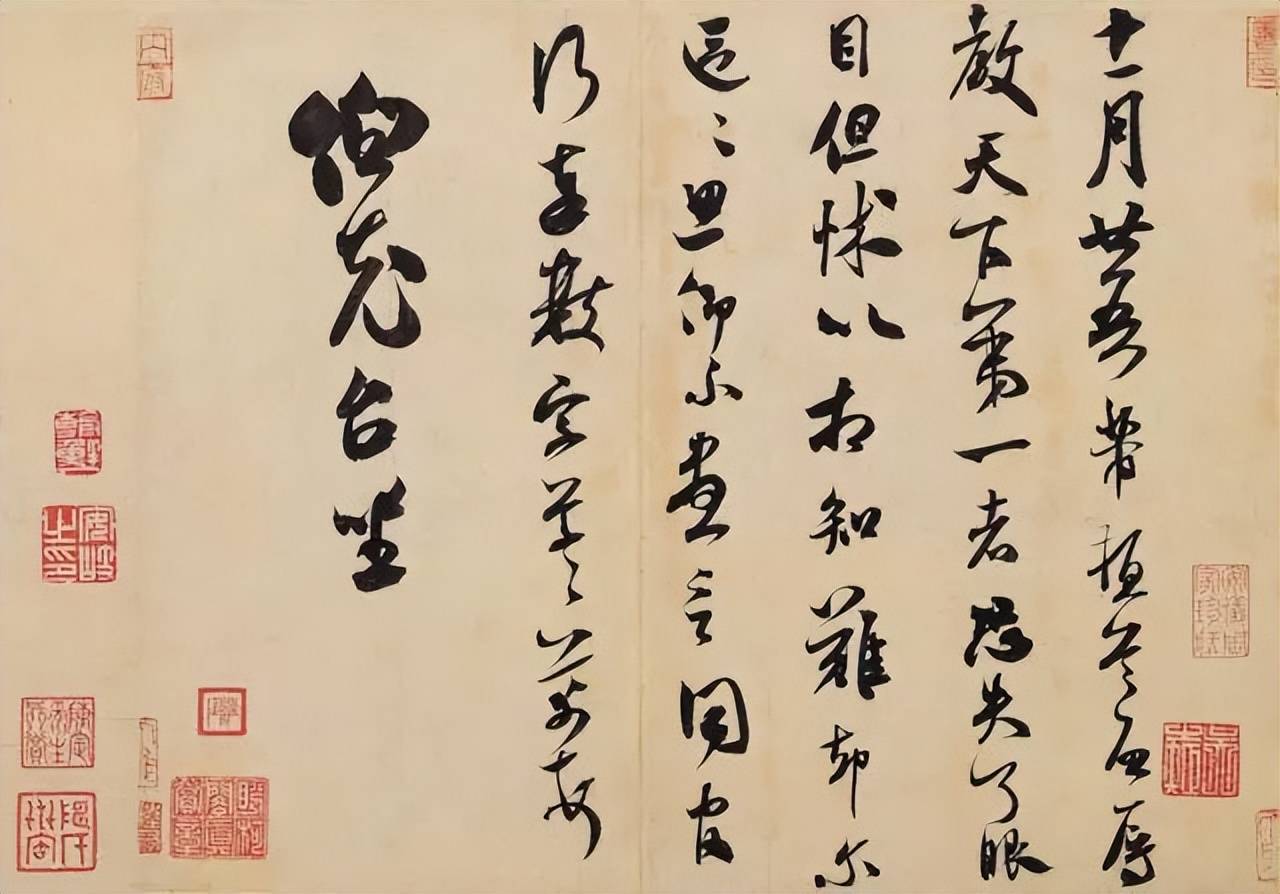

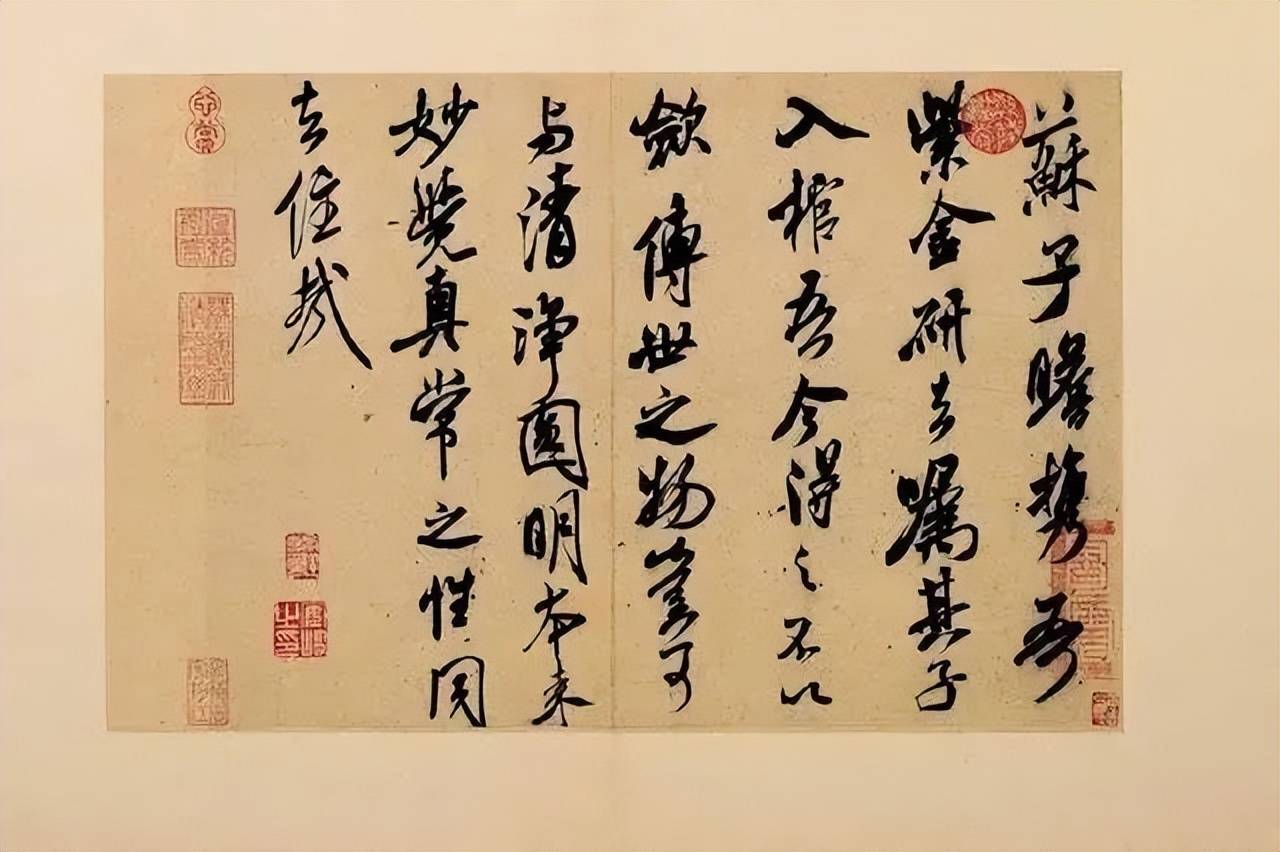

《伯允帖》纵27.8厘米,横39.8厘米

释文:十一月廿五日。芾顿首启。辱教。天下第一者。恐失了眼目。但怵以相知。难却尔。区区思仰不尽言。同官行。奉数字。草草。芾顿首。伯充台坐。

书法学习首先考虑的应是继承传统,其次才是创新。

创新是建立在继承传统基础上的,很多时候,传统会被误认为是保守,因为具体表现在临摹碑帖方面,太像则泥古,不失为背叛,而且需要很多时间锤炼。创新前所未有,各种光怪陆离形式皆能以标榜创新的姿态出现。实质上,创新是经过传统洗礼后有凭据的话语权利。

艺术创作必须极力张扬个性,书法自然也不例外。

但个性应该是有凭据的,不能太随意,个性首先是与众不同,有独特性;另一方面,个性还必须有同向性,既有共性存在,个性实际上是共性前提下的差异性。书法个性表明书家独特的自我语言形成,应该有个限度,但很难有统一的标准,简单地讲,就是章法、字法以及墨法等方面的可持续性审美因素。

艺术本身就是自我表现,个性从根本上取决于自我意识,但自我意识并不是决定性因素,最终还是有意识的积累。任何无意识行为最终都可以找到相应的有意识根源。

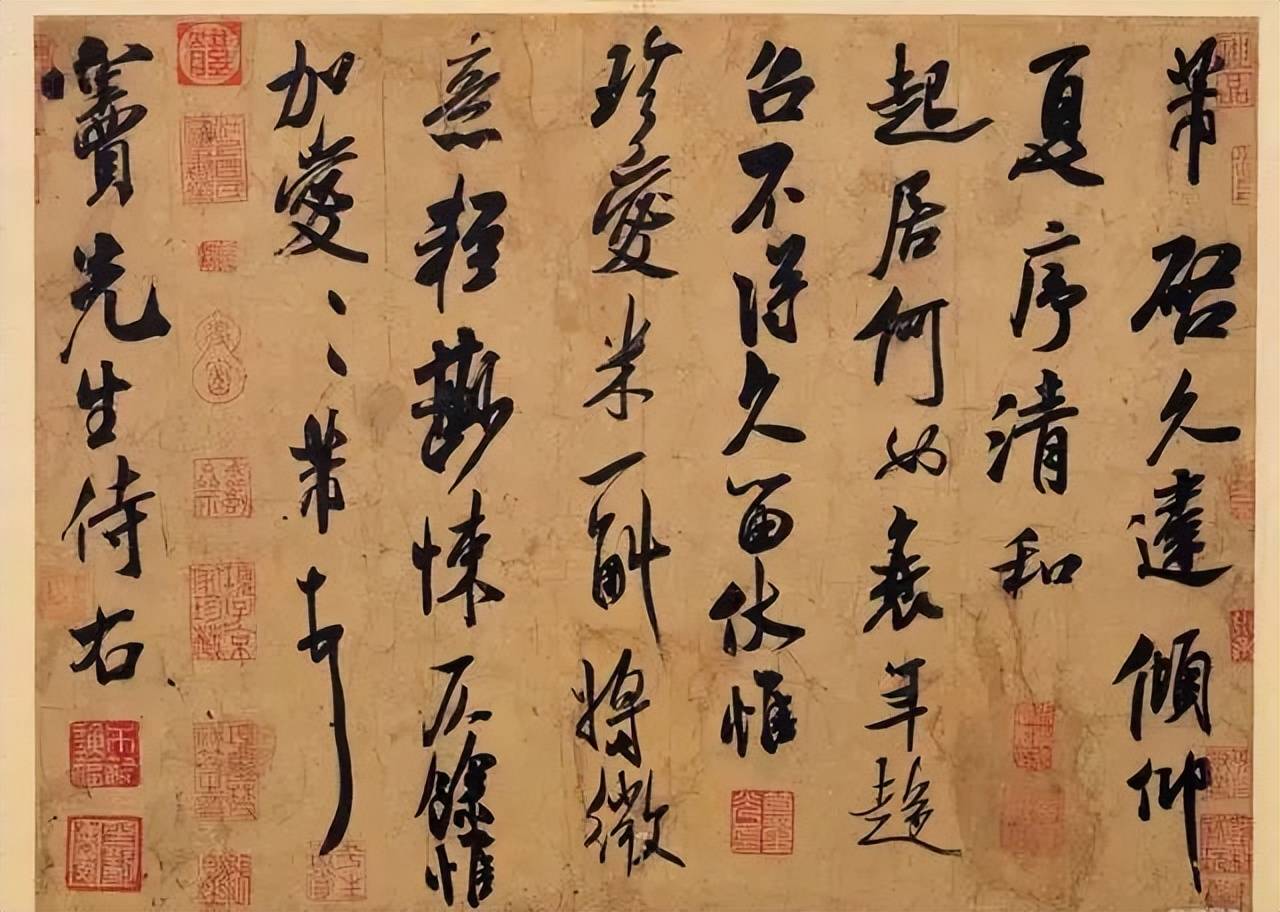

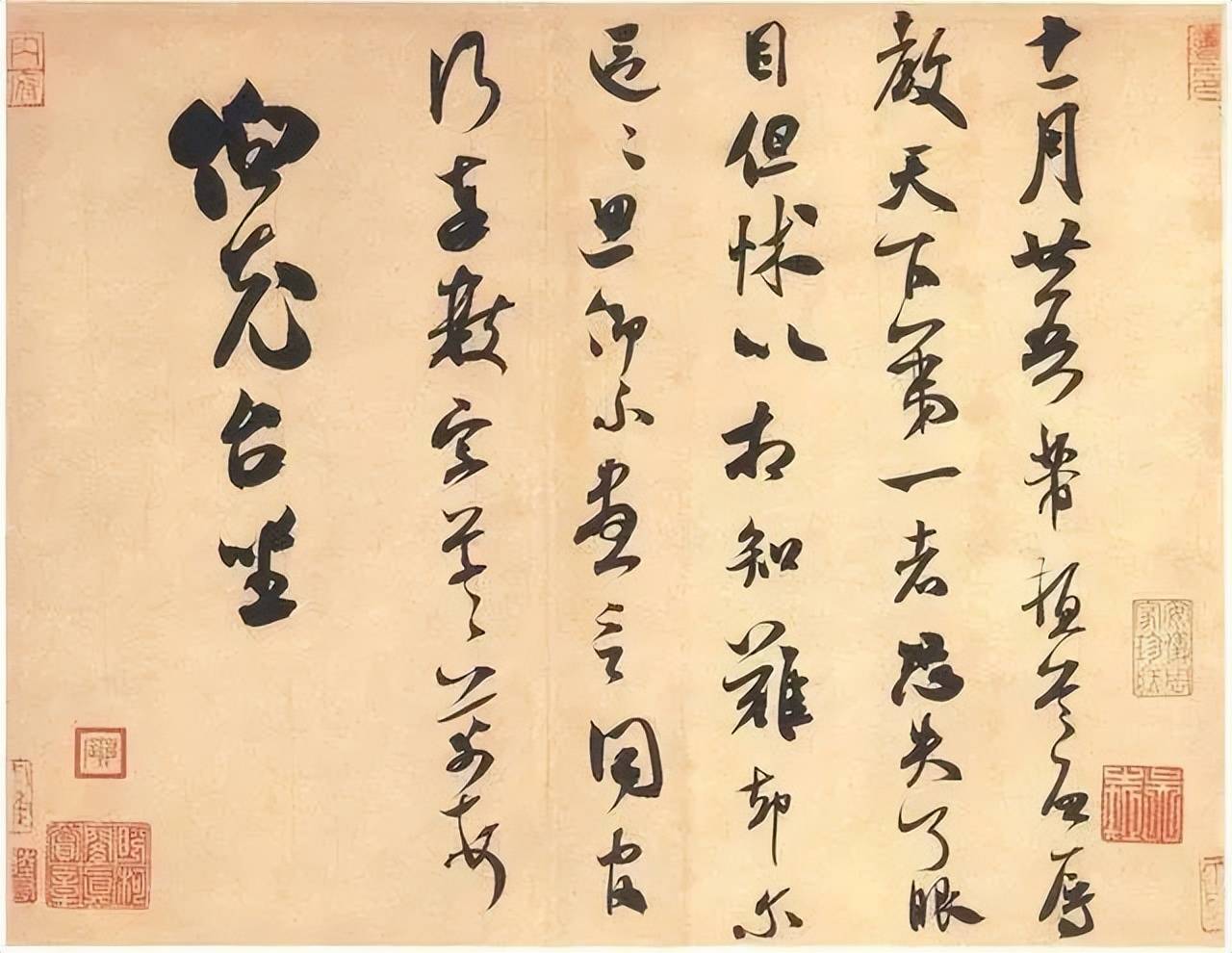

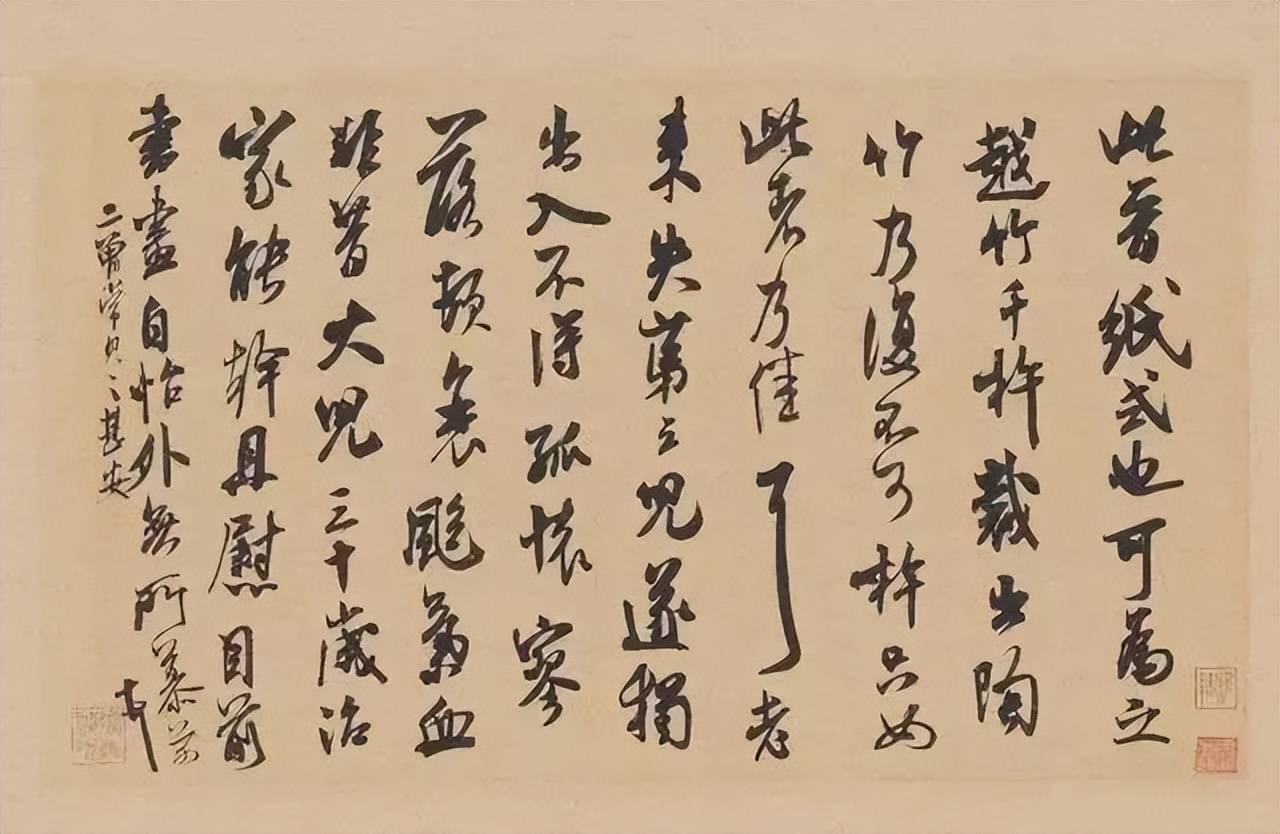

《清和帖》纵28.3厘米,横38.5厘米

释文:芾启。久违倾仰, 夏序清和, 起居何如?衰年趋 召,不得久留,伏惟 珍爱。米一斛,将微 意,轻鲜悚仄。馀惟 加爱、加爱。芾顿首。窦先生侍右。

米芾生前说过很多振聋发聩的惊世之语,但必须设身处地去理解,许多并非字面上所透露出来的,乃至米芾对颜真卿、欧阳询和柳公权等人的批评,只能说明米芾比常人有更深刻地批判意识。

实际上,批判某种书风,是了解创作的利弊所在,是理性认知,而不是全盘否定。米芾对二王颜柳欧等都有涉猎。学习书法,必须求神舍形,方会其意,才能做到既能打进去,又能打出来。米芾之所以成为一代宗师,根本的原因即在于此。

首先,从古人的评赏,可以看出他对古人精神的传承。米芾最为心折的是沈氏的大字石碑:《道林寺诗》。沈传师书法的结体造型非常夸张。米芾在《自叙》说:“书壁以沈传师为主。”米芾认为沈传师书法“神情自如,骨法清灵”。米芾手迹中比较宽博结构的字,正多沈传师的影响,米芾审美情趣后来趋向褚遂良、王献之一路,与沈传帅的熏染大有关系。

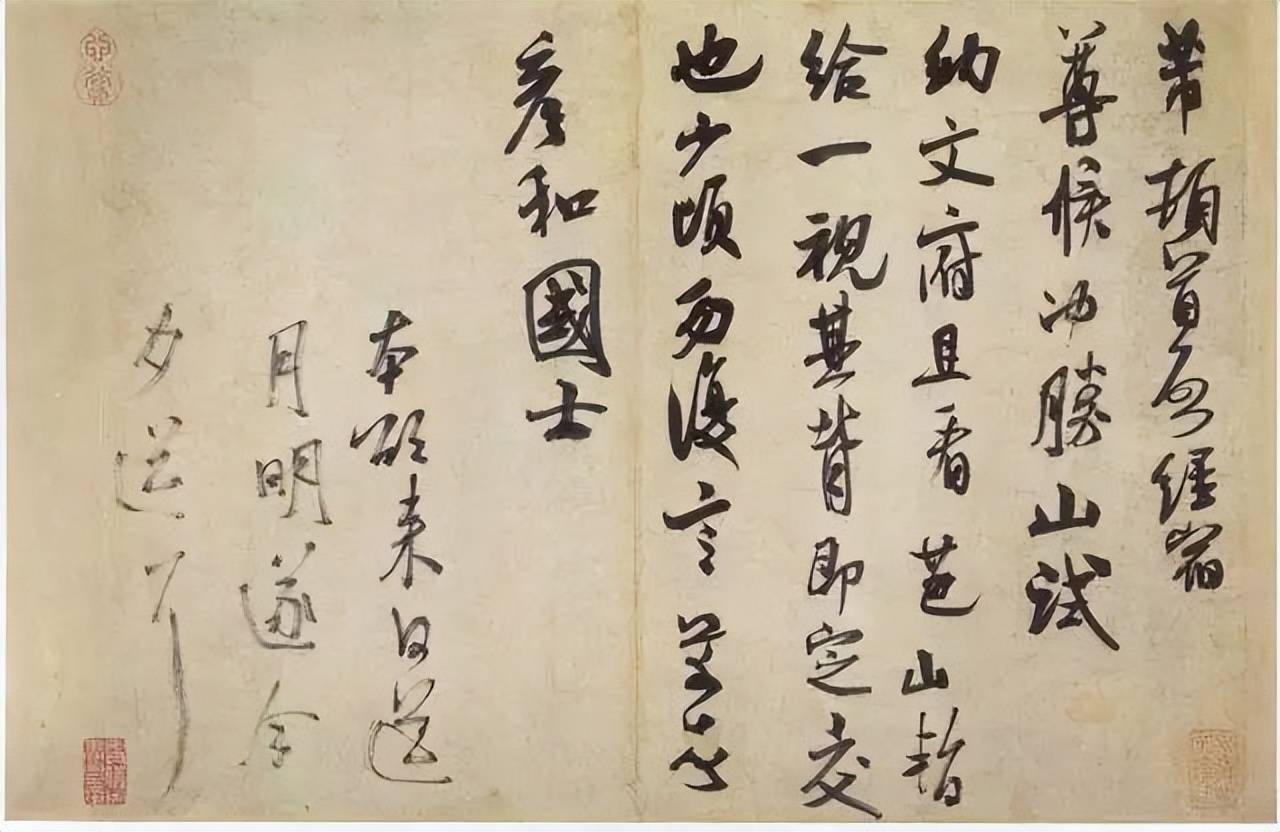

《彦和帖》纵30.1厘米,横42.6厘米

释文:芾顿首启。经宿。尊候冲胜。山试纳文府。且看芭山。暂给一视其背。即定交也。少顷。勿复言。芾顿首。彦和国士。本欲来日送。月明。遂今夕送耳。

米芾白诩“善书者只得一面,我独有四面”。

最好注脚是元代袁桷云:“米襄阳学段季展,得其刷掠奋迅阵,实未有实体,萧斋丈丈盖其鼻祖人。”《盛制帖》和《乱道帖》中运笔回环往复点画牵线映带,上下连绵,书写节奏非常明快,能体现出段季展对米芾的影响。

米从褚体字里获取了“随意落笔,皆得自然”的启示。

褚遂良书艺的最为突出的特色为“空灵”。梁巘《评书帖》说:“褚书提笔‘空’,运笔‘灵’。瘦硬清挺,自是绝品。”书法的空灵,正是通过运笔与提笔而体现出来的。褚遂良不掩饰用笔的痕迹,甚至乐于强调这种痕迹,以表现他所倾心的活泼节奏,一起一伏,一提一按,造成一种韵律,异常明快。

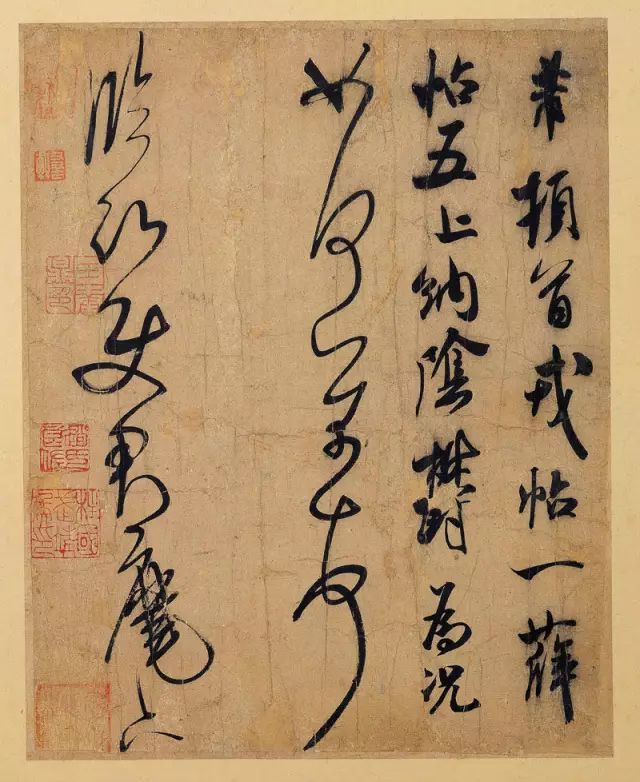

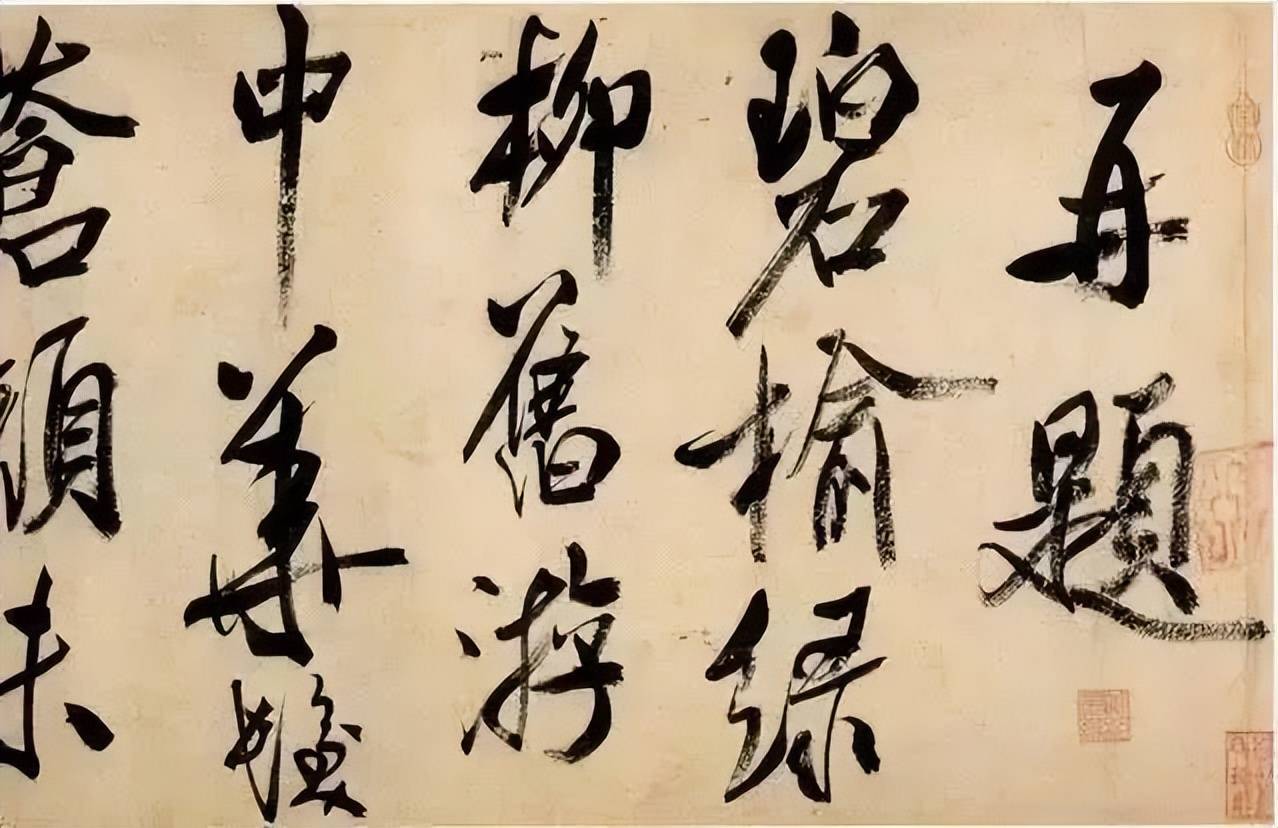

《临沂使君帖》纵31.4厘米,横25.1厘米

释文:芾顿首。戎帖一、薛帖五上纳,阴郁,为况 如何?芾顿首。临沂使君麾下。

米芾最欣赏褚的小字行书。

米氏得到苏舜元的褚摹《兰亭》,从他的跋语中也可看出他所欣赏的正是褚氏的“率意”:“《乐毅论》正书第一,此乃行书第一也。观其改误字,多率意为之咸有褚体,馀皆尽妙,此书下真迹一等,非深知书者未易到也。墨迹与之稍异,可以互足观意易改误数字,真是褚笔,落笔直书,余皆双钩,清润有秀气,转折芒锷备尽。余真无异,非知书者所不能到。世俗所收,或肥或瘦,乃工人所作,正以此本为定。”

在米芾看来,褚氏以己意改一字,正是因为“率意为之”、“落笔直书”和“转折芒锷备尽”,所以才得到《兰亭》真本的意蕴,而这两点也正是褚遂良为米芾所称道的“小字如大字”的妙处所在。

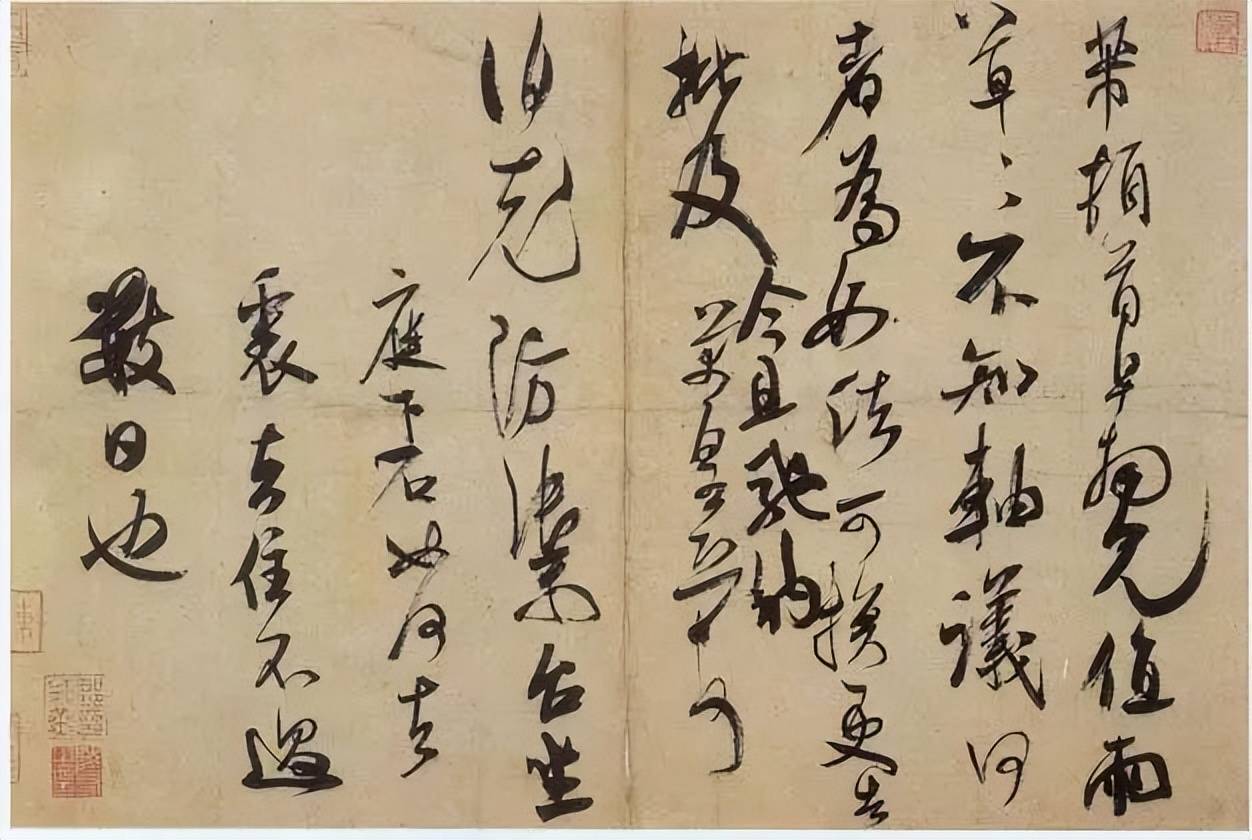

《值雨帖》纵25.6厘米,横38.6厘米

释文:芾顿首。早拜见。值雨。草草。不知轴议何者为如法。可换更告批及。今且驰纳。芾皇(惶)恐顿首。伯充防御台坐。庭下石如何去里。去住不过数日也。

米芾的行书中,跋尾书一类字无疑是最得褚体的一种。

他的《向太后挽词》端正净雅,是从褚体小楷演化而来。董其昌将其与所见褚遂良《唐文皇哀朋》作比较。认为此帖是米氏所临。杨守敬也说《向太后挽词》是学褚。

米芾《书评》中对褚氏的评价,是少数完全逃脱讥评的书家之一,他说:“褚遂良如熟驭阵马,举动随人,而别有一种骄色。如非学褚最久,或许很难把褚字的妙处说得如此入木三分。”前面两句是极状褚氏使毫如调驹,轻重缓急。不烦鞭勒、人骑在马上人;犹如浑然一体,人即址马,马即是人,已达到随心所欲、无事不可的地步、这还是属于用笔的技巧范畴.而后一句“别有一种骄色”,则指褚字中透出一种倔傲自得的神气、“骄色”表现为蔑视并凌驾一切凡庸的充分自信。

正如此,米芾用最美的词句称颂“褚体”:“九奏万舞,鹤鹭充庭,锵玉鸣珰,窈窕合度”,以表明褚的字体结构有着强烈的个性魅力。

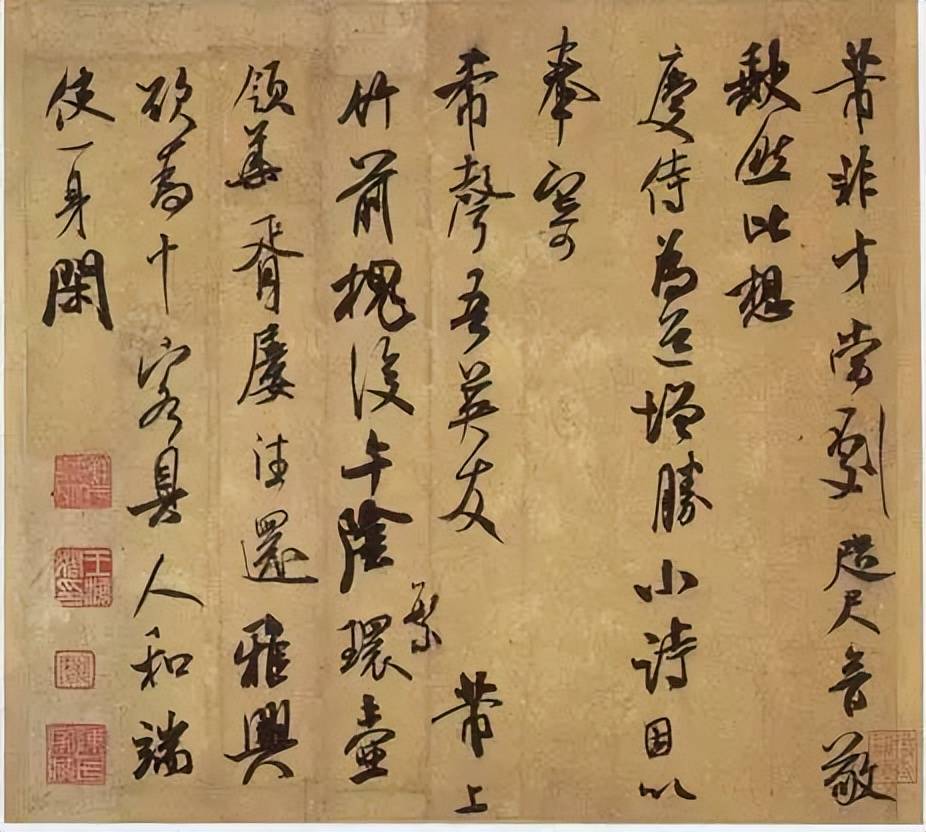

《竹前槐后帖》纵29.5厘米,横31.5厘米

释文:芾非才当剧,咫尺音敬缺然,比想庆侍,为道增胜,小诗因以奉寄。希声吾英友。芾上。竹前槐后午阴繁,壶领华胥屡往还。雅兴欲为十客具,人和端使一身闲。

其次,贬唐的批判,体现米芾标新立异。米芾在评书时,对欧阳询、颜真卿、柳公权分别作了评述,这些唐代书法大家没有一个不受到米芾的挑剔。

米芾得到欧阳询《度尚帖》和《庾亮帖》,他为二帖做的跋赞云:“渤海光怪,字亦险绝。”米氏在《在章待访录》和《书史》中两次提到它“笔力险劲”,那么“险绝”和“险劲”的“险”,正是米芾向欧氏学习的着眼点。他所书的《三吴》、《法华台》、《道林》、《沙步》等帖中,有不少字都带有欧体中宫紧结、外形竦削的险峻之势。

这一特征在学晋以后逐渐消退,但如“月”、“明”等字极锐的右上折角写法,可谓躬行始终,这只需比较欧阳询行书《卜商读书帖》的“月”字便可看出。米芾对古人技法的深刻理解,植基于持之以恒地揣摩临习。

古来从未有哪个书家,可以与米芾的刻苦自励相匹敌。但米芾却将欧阳询说得一无是处:“欧阳询《道林之寺》,寒俭无精神。”“欧阳询如新瘥病人,颜色憔悴,举动辛勤。”(《海岳名言》)尚“法”的人会以为尚“意”的人散漫而无约束;而尚“意”的人却一定会笑话尚“法”的人太拘谨与太乏生气。

米芾说“颜体”楷书的结体的意趣美在:“颜真卿如项羽按剑,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色。”(《海岳名言》)认为颜体的行草书的意趣美在于,有驰骋挥戈、拔剑起舞的叱咤气概,造诣极深,自有境界,具有和而不流,威而不猛的气度,既不同于六朝那种超逸优游、风行雨散的行书,也不同于张旭、怀素的惊电飞流、龙奔蛇突的狂草。他往往融楷隶篆籀于行草中,运用中锋、藏锋、转锋于线条内,取笔画的苍劲奇崛,得字形的诡异飞动,化墨色的浓淡枯润,去挥发豪放雄健的英气。

米芾认为“颜鲁公行字可教”。

他对《争座位帖》推崇之至,说:“此帖在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露在于此书。”(《海岳名言》)米芾较多特殊的笔法,如“门”字右上角的塌肩及竖钩的陡起。还有他常用的“蟹爪钩”,都是集自《争座位帖》颜真卿或是偶一用之的这些写法,到米帖中强化为习见的手段,这也应该看作是他的善学聪明之处。

虽然颜真卿对米芾影响很大,但米芾《尘晋英光集》说:“真卿学褚遂良既成,自以挑踢名家,作用太多,无平淡天成之趣。大抵颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖。从此古法荡无遗矣。”用笔骨力居多,笔画清癯,笔力刚毅遒劲,结体中宫紧收,外围舒展开朗。这是柳公权力矫唐开元之后书风日趋肥厚的新面目。

米芾本人在早期也是酷爱柳体,临写可以乱真,米芾《书评》赞扬“柳公权如深山道士,修养已成,神气清健,无—点尘俗”,尽管他对柳公权赞赏有加,但他还是说“公权国清寺,大小不相称,费尽筋骨。”

前人评颜真卿的字多“筋”,柳公权的字多“骨”,故有“颜筋柳骨”之说。“骨”是指字刚猛有力,气势雄强。晋卫夫人《笔阵图》云:“善力者多骨,不善力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”“善力”的“力”是艺术家内心的表现,但并非剑拔弩张,而是既有力,又秀气,这就叫做“骨”。

现代美学家宗白华《美学与艺镜》云:骨,就是笔墨落纸有力、突出,从内部发挥一种力量,虽不讲透视却可以有立体感,对我们产生一种感动力量。“筋”有多义,或指笔锋,或指执笔悬腕作书时,筋脉相连有时而言。筋也与肉联,称为“筋肉”。颜、柳并称,比较两人显著特点是:颜书筋肉较多,但也并非无骨,颜真卿书也重骨力;柳书露骨较著,但也并非无肉,仅是趋于瘦削而已,而柳公权特重骨法。

米芾贬斥颜筋柳骨,主要有两点:一是斥为“俗”。“颜筋”“柳骨”都费心安排,法度严整,求人工之美,这与晋代以自然生动、洒脱风神为标准者,一“雅”一“俗”可见。但“尚俗”,是与当时时代风气相关联,并易为民众接受。二是斥为“古法由此亡”。米芾认为颜、柳书体过于严谨,才是书法真正被扼杀者。

米芾癫狂的性格正是他求变基点,虽有哗众取宠,惹人注目的一面,但实质上却是对世俗的抗争。他借助癫狂之口说出“欧柳为恶札之祖”和“颜真书入俗品”等偏激话语。“尚意”是宋人书法的一大特色,即崇尚意趣和尊重个性。苏轼誉其为“沉着痛快”。“刷”体现米字的用笔特征,臣书刷字”是其对“蔡襄勒字……黄庭坚描字,苏轼画字”的颠覆。

对二王的颠覆:学习晋人格和内在追求的矛盾。米芾在他的《论草书》中写道:“草书若不入晋人格聊徒成下品,张颠俗子变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。高闲而下,但可悬之酒肆。亚光尤可憎恶也。”从这段米芾的书论中,可以说米芾把“晋人格”作为他终生的书学追求。

米芾在入“晋魏平淡”之前全学唐人,且以楷书为多,而他的行书还没有形成,但此时有书才而无书学的他因此集到多种唐人书的特征:欧书的险绝,柳书的挑剔,颜书的雄肆,禇书的流转,他很聪明地把各种风格吸收在自己的笔下,暗合了时代的潮流。苏轼被贬黄州时,他去拜访求教,东坡劝他学晋。

米芾潜心魏晋,以晋人书风为指归,寻访了不少晋人法帖,连其书斋也取名为“宝晋斋”。其实米芾在初学晋人的时候,主要学习的是《集王圣教序》,《集王圣教序》的影子从此伴随着他,他的《龙井方圆庵记》经沈鹏先生进行排列比较,认为二者很近似。

清人王澍在跋《蜀素帖》中说:“圣教自有院体之日,故有宋一代无称道者,然苏、米诸公往往隐用其笔法,而米老尤多。”米芾对王羲之的书法则更加崇拜,心悦诚服,并且倾力追慕。他跋王羲之行书:“锋势郁勃,挥霍浓淡,真如云烟,变怪多态。”跋《兰亭》:“清润有劲,秀气转折,毫铓备至。现存十几首米芾的咏书诗中,有四首是歌咏王羲之的,“烟华淡浓动彷徉,一噫万古称天章”(《赞〈王略帖〉》)。

他曾说《王略帖》为天下第一帖;《兰亭序》为:神助留为万世法。并且有诗句夸自己:自任腕有羲之鬼。

米芾在专学晋人之后,对王献之的书法情有独钟,并且取得了一些成效。今传王献之墨迹《中秋帖》,据说就是他的临本,形神精妙至极。学晋人,他采取“集古字”的方式,即从晋人书法中一个字一个字地临摹,故其临摹功夫很深,常能以假乱真。在风神上,他推崇王献之甚于推崇王羲之。在他看来,小王更自然天真,尤其是精神的外拓,性情的率真,更符合米芾狂放的个性。

米芾的书法挺劲恣意,放任飘洒的书写习惯。虽然在形式上、结字上学有所得,但仍然不时露出米芾从前作书的刷笔和怒张之气。有时为了蕴藏一些,用笔略就显得犹豫不决,出现了一些滞笔。成为“集古字”的一代大家,但他的书写习惯又成了他“入晋魏平淡”,“专学晋人”的最大障碍,使他最终没能“入晋人格”。

黄庭坚评米芾:“如快剑斫阵,强弩射千里。”这是说米芾的字侧锋取势,迅捷劲健,激励亢奋的特点。但由于过分逞强,又不时出现了矫揉造作,极不痛快的一面。比如字脚拖沓,竖钩左推过分,右上塌肩生硬等。项穆也说:“米之猛放骄淫,是其短也。”指出其书有鲁莽草率的情况。

这些也是他未能达到“晋魏平淡”的书学目标的原因,于是有时他就发出了:“要之皆一戏,不当问拙工,意足我自足,放笔一戏空。”“一洗二王恶札,照耀皇宋万古”这是米芾点评前人书法中可以说是最著名的一句豪言了。因唐法过于严谨,以至如“印板排算”,他开始意识到这不适合他的性情,他逐渐地有意识上溯魏晋,甚至更加高古。

米芾的几件名作均有刻画太甚的弊病,而他的手札却做到了以实为主,使转自如,无挑剔之病,米芾晚年似乎明白了这个道理,“老无他物适心目,天使残年同笔砚”,书风较中年有所收敛,有晋魏平淡的趣味了。“既老始自成家”,米芾说,“唐太宗学右军不能至……故大骂子敬”,由于用力学习王羲之而达不到那个“入晋人格”目标,晚年也就大骂二王是“恶札”了。

发表评论 评论 (2 个评论)