齐白石(1864年1月1日-1957年9月16日),原名纯芝,字渭青,号兰亭,后改名璜,字濒生,号白石、白石山翁、老萍、饿叟、借山吟馆主者、寄萍堂上老人、三百石印富翁,祖籍安徽宿州砀山,生于湖南长沙府湘潭(今湖南湘潭),近现代中国绘画大师,世界文化名人,历任中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席等职务。齐白石擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境淳厚朴实;书工篆隶,取法于秦汉碑版,行书饶古拙之趣,篆刻自成一家,善写诗文;代表作有《蛙声十里出山泉》《墨虾》《牧牛图》等,著有《白石诗草》《白石老人自述》等。

中国山水画,又称山水,是以山川自然景观为主要描写对象的中国画,形成于魏晋南北朝时期,隋唐时开始独立,五代、北宋时趋于成熟,成为中国画的重要画科。中国山水画较之西方风景画,早了1000年左右。中国山水画传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。山水画是中国的一个有特色的分支,从隋朝就开始出现山水画,山水画强调“平远”、“高远”、和“深远”,运用散点透视法,平远如同“漫步在山阴道上”,边走边看,焦点不断变化,可以画出非常长的长卷,括进江山万里;高远如同乘降落伞从山顶缓慢下降,焦点也在变化,从山顶画到山脚,可以画出立轴长卷;深远则运用远近山的形态浓淡对比,画出立体,山谷深邃的效果。中国山水画是中国人情思中最为厚重的沉淀。游山玩水的大陆文化意识,以山为德、水为性的内在修为意识,咫尺天涯的视错觉意识,一直成为山水画演绎的中轴主线。从山水画中,我们可以集中体味中国画的意境、格调、气韵和色调。再没有那一个画科能像山水画那样给国人以更多的情感。若说与他人谈经辩道,山水画便是民族的底蕴、古典的底气。

水墨画是中国汉族特色较强的一种绘画艺术形式,借助具有本民族特色的绘画工具和材料,表现具有意象和意境的绘画。是中国画的一个分支,主要是由文人画发展起来的,全部用墨色来画,以用笔,用墨的技法为技巧,墨分五色,浓、淡、焦、干、湿。墨水山水画,自唐宋就深渊的墨水山水画,分为小写意,大写意,破墨,泼墨,等。小写意是细腻钩,细心染墨,大写意是笔韵有粗细大小墨韵,破墨是以焦墨破水破淡,泼墨是笔调浓淡,大量水分,求润泽韵味,在技法熟练的情况下,书写手法,但每个画家手法不一样,各有长处,浓淡于水交融,以形求神,墨韵见笔,浓淡有韵,古人之法各自活用。是水墨山水画历史渊源。

彩墨画在中国画里,以“水墨画”为基底,在其上敷色、点彩,使画面较之水墨画在色彩上较为丰富、明快、鲜亮。中国传统绘画的形式美感在相当程度上依赖着笔墨的程式。毋庸置疑,中国笔墨是长期以来绘画实践形成的语言,是中国文化中智慧的一支结晶,是中国传统绘画精神的外在形态之一。

齐白石保留了以墨为主的中国画特色,并以此树立形象的骨干,而对花朵、果实等往往施以明亮的饱和的色彩,是将文人的写意花鸟画和民间泥玩具的彩绘构成了一个新的艺术综合体。浓厚的乡土气息,纯朴的农民意识和天真浪漫的童心,富有余味的诗意,是齐白石艺术的内在生命,而那热烈明快的色彩,墨与色的强烈对比,浑朴稚拙的造型和笔法,工与写的极端合成,平正见奇的构成,作为齐白石独特的艺术语言和视觉形状,相对而言则是齐白石艺术的外在生命。现实的情感要求与之相适应的形式,而这形式又强化了情感的表现,两者相互需求、相互生发、相互依存,共同构成了齐白石的艺术生命,即齐白石艺术的总体风格。

艺术点评:

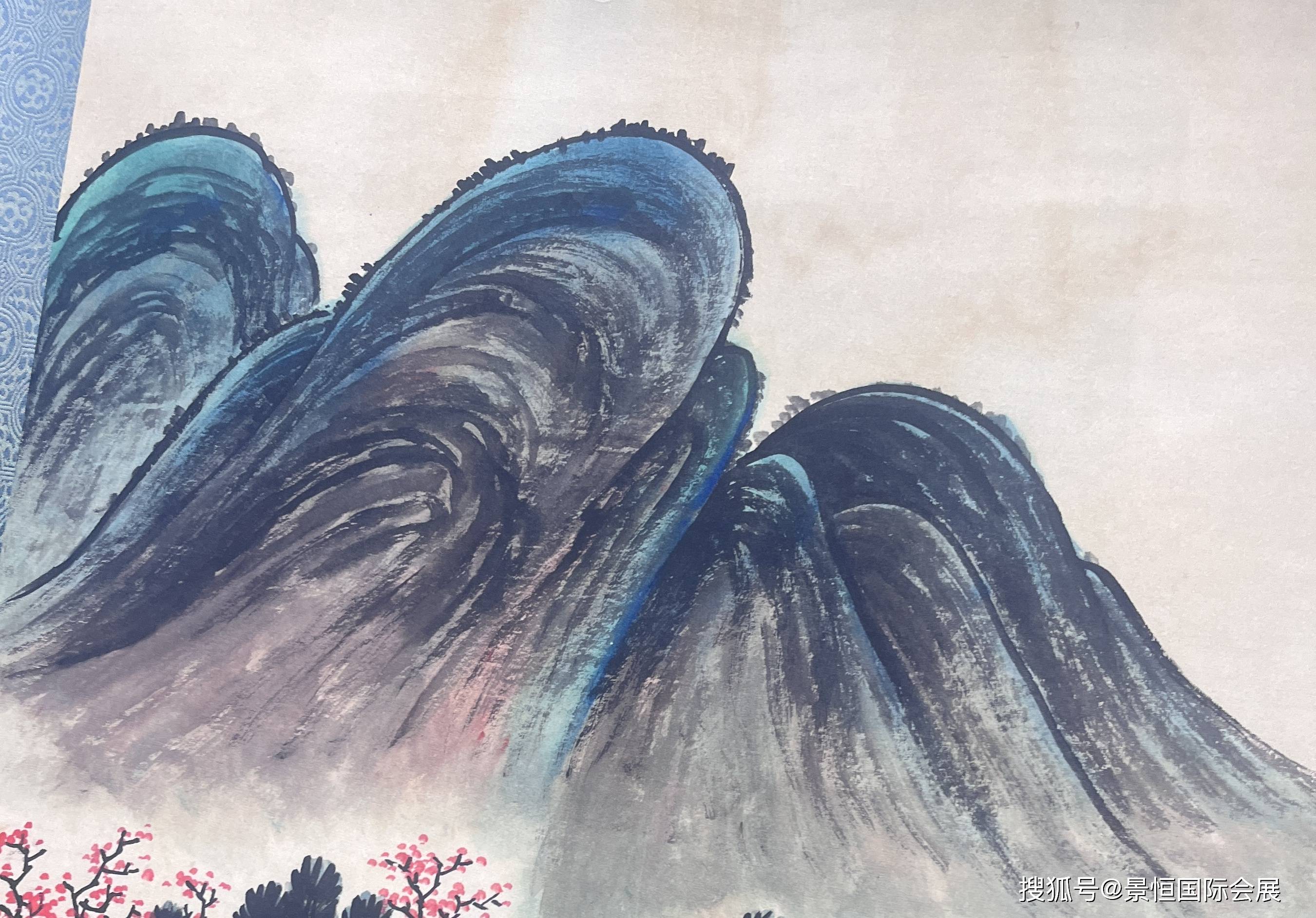

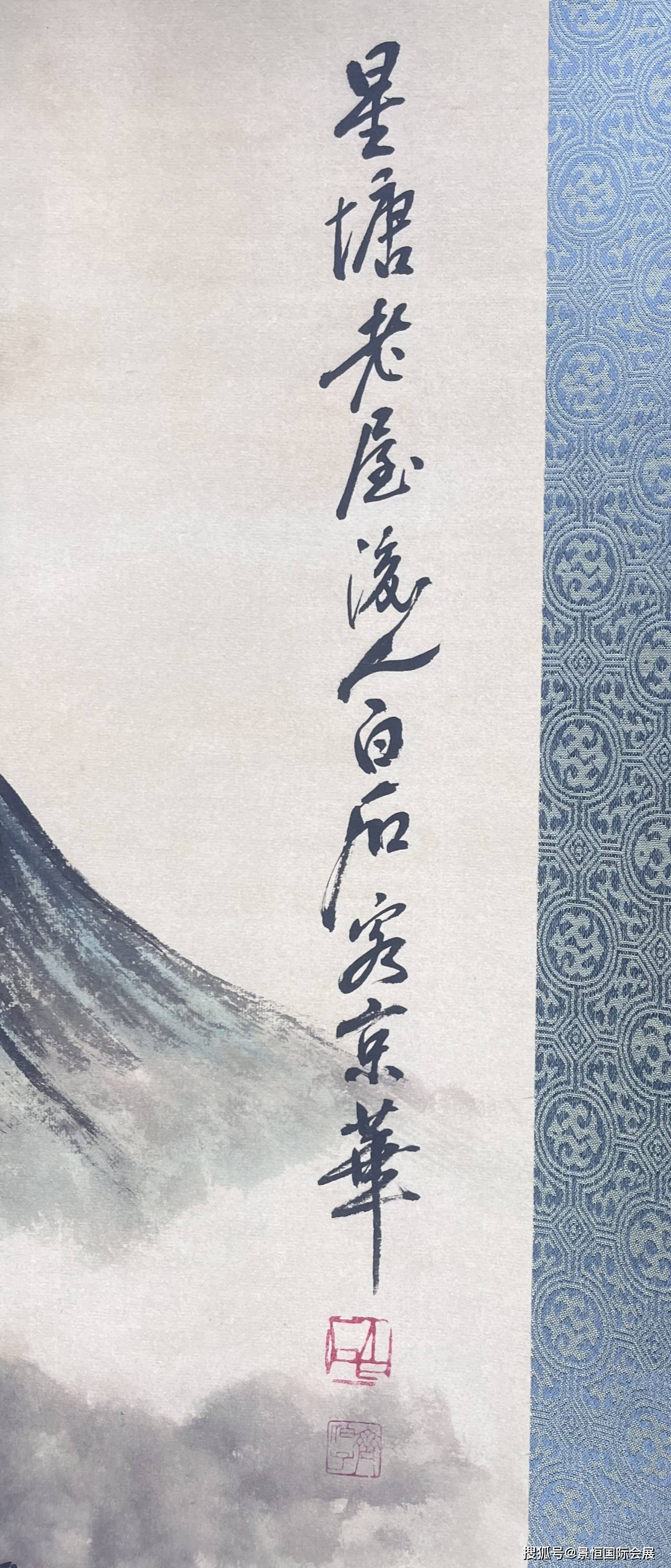

此幅藏品采用了传统山水画常用的三段式构图。近景是坡岸树木,中景为水域,远景是山峦屋舍 ,层次分明,营造出深远的空间感,给人以开阔且富有纵深感的视觉体验,展现出自然山水的宏大与幽远。作者以墨色为主调,通过浓淡、干湿的变化来表现山体的形态和质感。山体用墨厚重且富有层次,呈现出一种沉稳、苍润之感,体现了 “墨分五色” 的传统技法。树木、房屋等轮廓用线简洁流畅,既勾勒出物体外形,又蕴含书法笔意,使画面具有一种灵动的韵律感 。比如树木枝干线条,刚柔并济,展现出树木的生机与姿态。又在此墨色基础上,点缀了少量色彩,岸边树木的粉色花朵,为画面增添了一抹亮色,形成了墨色与色彩的鲜明对比,既凸显了春日的生机,又符合中国传统山水画 “以色助墨光,以墨显色彩” 的美学原则 ,让画面在古朴雅致中不失活泼。画中描绘的山水、屋舍、行人,构建出一种宁静、闲适的田园生活场景。远处山峦在云雾中若隐若现,增添了几分神秘悠远的气息,近景的人物活动又赋予画面生活气息,整体营造出一种远离尘世喧嚣、恬淡自然的意境,引发观者对宁静山水生活的向往与遐思。具有较高的收藏价值和文化艺术欣赏价值!

以上全部内容为平台主观观点摘录或原创文化广告包装,不代表任何藏品实际价值与真伪鉴定,藏友自行看待与区分

发表评论 评论 (4 个评论)