文群

画家的视角,不同于我们这些观者所能看见的。然而,当画家以他特有的语言表达了他对于器物和表达介质(绘画语言)之间关系的感悟和联想时,问题便留给了我们这些观画的人,于是,我们企图用他的眼睛还原、丰富以及体验画家想要表达的具体情感。可以肯定,这会形成我们与画家之间可欲抵达的双重彼岸,也即表达的彼岸和观赏的彼岸。

这正是画家刘兰生留给我们的问题。器物的古老,几乎和我们的先祖同齐,同时,器物在时空中遗存下来令人叹为观止的美时,画家的立意就一目了然了,他试图探知先民的意图并可能地溶入自己的血液,因而,我们看到了以这样一个标题命名的组画,即“远古与现代的碰撞”。碰撞比之冲突也许有着更为丰富的内容,可是冲突应该是在内心里先就完成了的,这是画家本人的必由之路,那么,体现在表达上则或许应该是一种平静的良序。我们注意到在远古和现代之间的对话永远缺位的是远古的人,于是对话只能是现代的人与古老器物——陶器——之间的对话,这也是画家的意图。一个古老的器物和现代的器物并置于现代人眼前,作为物的属性并没有人们认为的那样会自然产生出差别或对比,但它们作为存在的方式却有着巨大的认知差异,这也是画家表达欲望的依据之一。我们应该看到所谓“碰撞”本身多少有着人为认知的痕迹,若从绘画表达上来看,力求画面自身的良序可能是绘画自然的属性。

在我们没有看见画家指出的通向对象审美彼岸的幽径时,我们会习惯地认为被画家表达的物——即画面所呈现的——与我们始终在一起,于是,我们站在了画家的位置上盯视整个画面的角角落落,在此,画家的两难便由是发生了,他既要找到通向眼前器物的路径,又要到达对象器物所可能存在的彼岸。我们从这组画中所得到的审美信息正好透漏了画家的这个意图,也即,器物在时间和空间上积淀的美,画家在小心翼翼地在绘画语言各元素之间找寻突破且求得平衡,以期到达过去与现在的整全的绘画语言。

我们注意到在作品总题目下的作品编号,应该是按照作品完成的时间顺序而没有其他特殊的含义,然而,要指出的是这个顺序却是逆序的,也就是说画家是以自己对作品本身的满意程度来进行编号的。从作品第一号到第七号,我们能够明显地感知画家以实验和探索的方式小心地接近器物可欲的绘画语言,这种轨迹清晰可辨,第一号作品可以肯定是画家这组尚未完结的组画在时间顺序上最后的作品,我们从中看见一种画家接近良序所带来的稳定感及直接源于构图的成功,而非所谓“碰撞”激发的对比;光线从画面的左方向右方的景深投下暗影,我们的目光为这暗影所遮蔽的信息吸引,因为暗影衬托着器物使之质感丰满、生动,器和物在构图和色彩的叙述中是其所是或成为所是,在这个瞬间画家和我们均抵达了井然的良序之中。我们乐见画家这种探知的持续所带来的审美的确定无疑,以及达到绘画语言的整全与良序。

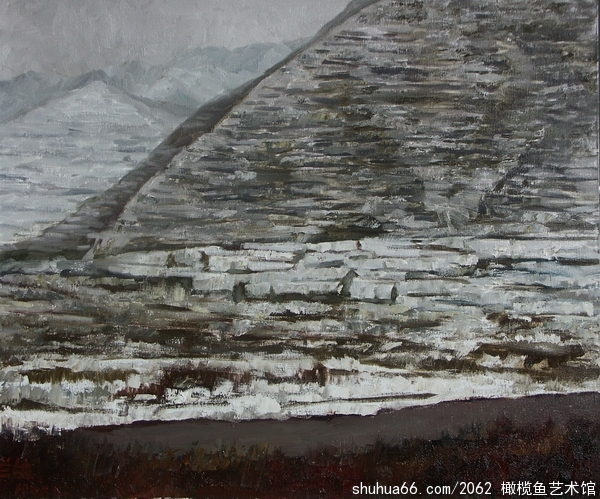

画家的另一组画,直名“大山落雪”,这次画家让视角有意成为观者的视角,朦朦烟岚,旷远逼人,从这样一个视角我们更容易了解画家的意图,以至于那过于直截了当的表达,使绘画本身所体现出来的语言成为了画家本人内心的直接印证,我们可以想象,眼前的画面应该是画家眼中惯常所见的风景,旷野、荒芜、厚重、粗砺,交织着绘画语言流露出来矛盾、孤寂以及凄冷灼目的绝望。我们既在其中,因为,那是我们和画家亲眼所见;我们又被排斥在外,画家给了我们一个安全的视角让我们感受他所感受到的。

不可否认,画家仍然处于实验探索阶段,因之他内在表达的需求,使我们同他一起经历了整个审美的探知过程。在画家最终找到适合的绘画语言时,我们将随着他的叙述体验一个观者的审美享受。

(本文刊登在《读者》乡土人文版2012年 第9期)

发表评论 评论 (2 个评论)