在汉语中,“父亲”这个词常带给我们压力,它隐含了严厉的管教、深沉的爱与责任。成为父亲不是容易的事,每一个孩子身上或多或少都会有父亲的影子。“影子”是生命的延续,是爱,也是被迫与不安。在父亲节这一天,飞地邀请22位诗人找出他们写给父亲的诗,这些诗既有对父亲的温情、柔软,也有质疑、反对,但不管对父亲的感受是怎样复杂,每个人都必定爱着父亲,正如父亲们从未收回对孩子的爱。(杜绿绿)

韩东 臧棣 梁小曼 刘立杆 侯马 黄礼孩

沉河 昆鸟 周鱼 陈陈相因 温志峰 余旸

张小榛 安然 蔡天新 王向威 池凌云 周簌

海男 里所 张尔 杜绿绿

给父亲的诗

梦中他总是活着

韩东

梦中他总是活着

但藏了起来。

我们得知这个消息,出发去寻父。

我们的母亲也活着

带领我们去了一家旅馆。

我们上楼梯、下楼梯

敲开一扇扇写了号码的门

看见脸盆架子、窄小的床

里面并没有父亲。

找到他的时候是我一个人

妈妈、哥哥和我已经走散。

他藏得那么深,在走廊尽头

一个不起眼的房间里

似乎连母亲都要回避。

他藏得那么深

因为开门的是一个年轻人

但我知道就是我父亲。

父亲的胜利

臧棣

他的背影从侧面

验证了生活的圣经里

还有好多活页

绝不会像落叶那样消失。

母亲的秘密星辰,当那些欢乐的光

反射到母亲的身体上时,

虽然年幼,但我也能感受

那巨大的引力也曾令大地微微颤动。

信任他,崇拜他,用张开的

双臂扑向他,源于一个顽固的

史前记忆:成长的故事中

他才是假日的颁布者。

日历上那些标红的数字

并不真正作数,只有他才有

绝对的权威,让那些普通的假日

成为幸福的透气孔。

星期天是钓鱼日,

他带领全家去往金沙江边;

很快,回水区里各种刺激性的叫喊

便将天堂的台阶溅得湿漉漉的。

上上个星期天是狩猎日;

给现实放点气,世界便是幽闭的丛林。

没抓到野兔,但木瓜作为金黄的

小野猪,味道也不错。

直到最近,我似乎才弄明白

他的胜利并不全然来自

深情的记忆。比如,我记得的

那些难忘的事情,大多他已忘记;

而他记得的那些生动的事例,

我也基本全无印象。

伴随着挥舞的扫帚,他的训诫

常常也很严厉;我不讳言

曾经的嫉恨不亚于撒旦的风暴眼。

但很快,我就能感知到他也是

我的秘密星辰;那些光照亮了一件事:

他的道理像轨迹,构成了我最好的睡眠。

2021年6月17日

梁先生

梁小曼

世事茫茫难自料

春愁黯黯独成眠

——韦应物

梁先生生于一九三六年

据说如此,有时候

他会推翻这个说法

他穿反季节的衣裳

或说,夏天穿成秋天

秋天穿成冬天,那冬天呢?

冬天他穿得像北欧人

梁先生喜食热水烫过的

煎牛仔骨,餐后必服

随身携带的维生素B

言谈欠缺节奏感

夹带让人泄气的口音

他从不听电话

像民国人那样回信

出生那年,战火蔓延

家中私塾惨淡经营

像乱世的傅山

父亲也给乡人抓药治病

一九六一年,他失去

父亲,自己活下来了

大学为饥饿的学生

按月发放了粮票

年轻时的许多事

他很少和女儿谈起

是否有过初恋的情人

是否为父亲彻夜痛哭……

记忆如此累赘

梁先生常独坐在茶楼里

沉默不语,从衣袋掏出

钢笔,在菜单上默写

唐人的诗

©何藩

冷淡

刘立杆

父亲爱过的第一个女人

我们的家庭医生,二十年后

我从她女儿丰满的嘴唇

和害羞的微笑里,

看见了他当年未及说出的爱恋。

我遗传了他的

连心眉,他的谢顶,

他冷淡的、微微下吊的眼角

——正是这冷淡

让我对那个美丽的少女视若无睹。

积水潭

侯马

我父亲帮我照看孩子

孩子摔了一跤

拉到积水潭医院照片子

竟然骨折了

我不禁沉下了脸

那是我三十多岁

初为人父的时候

我表面沉默

心里却埋怨

父亲事业无成

连孩子都看不好

这念头使今日的我

真害臊啊

2018年1月21日

父亲的时刻

黄礼孩

从广州至小苏村,远方的闪电

链接了无数狂暴的雨

世界所有夜的倒影都倾泻过来

2013年12月12日,死神迷了路

误入父亲的花园,阻断了流水

毁了地图,一棵树带着沉寂

低垂在大地,所有的叶片穿过屋顶

它们在自己的事务上做了最后的祷告

在世寄居的日子,父亲没有再续约

离去,他用过的毛笔,手抄歌谱,赞美诗

安静里透出忧伤的光,送行经过稻谷

甘蔗园、菠萝地,他熟悉的乡土

那里有风的行踪,绝对的美

是父亲青年时代英俊的身影

今天,从消逝的地平线,他再启步

姐姐播放的圣歌闪现在云端

永恒之乡的时刻,时间重建了花园

追随玫瑰堂的光,父亲叩响了弥赛亚家的门

©Palma Vecchio丨God the Father with the Dove, Two Putti and a Nimbus of Cherubim

种子

沉河

父亲今日露出了少见的笑容

他指着小区绿化带里一棵

枇杷树苗说:这是我种活的

前年,他在楼栋门前扦插了

一棵栀子花树,也是这么开心

不止一次要对我强调

这是我种活的

做了一辈子农活的父亲进城后

让他最为羞涩的事是

我们每每吃完一个瓜果

他都把那些瓜果的种子

藏起来。但他找不到一块地

种下它们。每次出门转悠

他像做贼一样,把那些种子

丢弃在绿化带里。老天保佑

现在绿化带里常常冒出一些

野生的树苗或农作物

最为幸运的是一年夏天

小区一块较为荒凉的地上

结上了几个西瓜

父亲并不占有它们

他在小区不停巡视,像一个

最为志得意满的父亲

方桌

昆鸟

坐下吧,这里已经有了一张桌子

这太好的光阴,你要将十根指头平铺在桌上

不要动,因为不动也是训练

只要那么一会儿,只要那么一会儿,

不要动,也别再使用眼睛

就能变成世界之轴,只有你,不动也不停

只是把十根指头铺着,在桌上

你的手底空着,像一株等待中的植物

这该发生在有雾的早晨,粪的早晨,无人的早晨

世界像大蜘蛛降到桌上来了,真安静

泡桐叶上的露水,一定是掉在了最近的地方。

而在桌上自行打开的,是一本历书

它刺鼻的鼠尿味儿提醒我们

看看,这些日子都被训导过了

像那些曾不断被拉开又迅速被推进去的抽屉

无法照明,无法数出老鼠的辈分。

它的拉环,已不像它曾经是过的金属

像一个不善不恶的讥讽

——一种忧郁

但我们已来到的时刻

寂静的圆心泌出起源的恐惧

一只铅锤的阴影正重绘大地

今天,秩序毁成它源出的土,毁成无形

秩序,再次需要需硝烟去发酵

仍需纯粹的力,甚至具体的暴力

给它形制和规模。在今天

要摆好碗和筷子,在这桌上布好正南正北

然后就是等,要等父亲

他已经在夜路上咳嗽,把夜变得更黑

围着方桌,你要少言、知耻、端正

也不要发问,不要动

像被灌溉时那样,等阴影注满土地

2015

屋外的父亲

周鱼

我从窗口无意瞥见

父亲在离房子

有点远的地方,

向房子这边

走了过来。

不是向我走来。

这时我才能看清

他算是一个老人了。

才能看清

他的衣服也算洁白,

看清他走路的姿势

有点歪,但

注意到其中

有一丝细微的

树叶般悲伤的美。

平常我们在房子里离得太近了,

我们用恶习交往,

用碎片填表,用隐藏

谈天,把墙移来移去,

把人性的疾病

递来递去。

我们挤在房子里

急于分开

与闭眼。

此时,父亲

远远地、远远地

走来,并且不算

向我走来,

此时远远的父亲是

一个昨天的父亲或

末日的父亲,

此时,父亲,远远地,

我这才感觉到他

离我不远,在

向我走来。

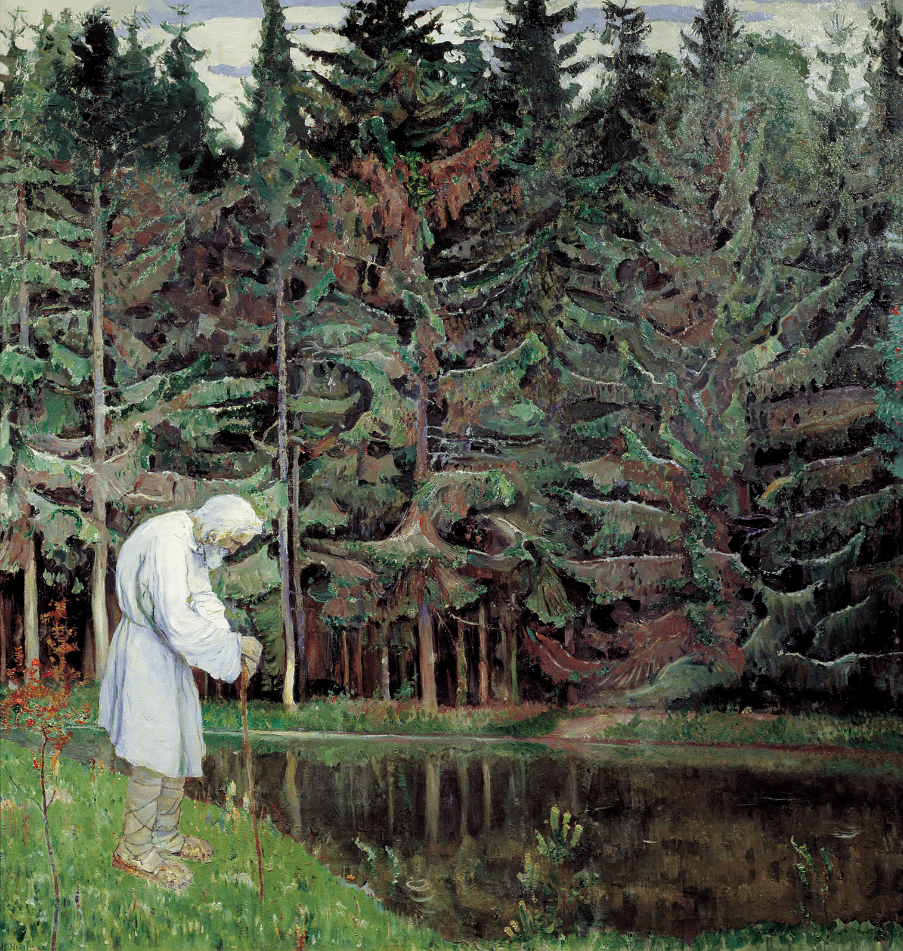

©Mikhail Nesterov丨Elder (Abraham, the Servant of God)

父仙

陈陈相因

“父皇,且樂生前一杯酒”

他经常喝得烂醉如泥,老脸提着

厚软的眼袋,如一尊望月金蟾

需得我双手将他捏好,放回

呼兰河畔。夜云挥鳍,递入

他亮眸的玉盘,待春在他脸上

吐出起伏的艳玫瑰糠疹。我从

他有孕的下巴后掏出过婴儿肥

那窝藏的,用来和岁月私奔的

干粮。拽出鹰钩鼻又捏紧,消除

他能飞的特质,严禁空投诗

意

无视他发怒的内双呕哑。婚后他

矮小白净的身体疯狂发胖。母亲

和我都很小心,害怕他会化蝶飞 走

坊间下

酒可嚼的传言讲他过着

一种迁谪生活。离家时我常常

推理他的现状。少言多诗,持笔

游侠,即兴矜伐。意绪远游,身

无动于衷。本职史官,喜种绿萝于

虚境三山,客厅屠宰西蓝花

上街取西瓜的首级,砍伤

家务盗匪,开排烟罩行刑

“嗯?你方才說無妨,且樂生前一輩子酒?”

古时,他入朝抢过因瘦获冷的妃,学

圣旨语气命令女儿为他脱靴,押入

四壁

平庸的天牢。我对着他的步伐

许愿。看他钟鼓馔玉摸空银两,斗酒

百篇倒泻发臭高论。择妓侑酒,苦于

母亲在场,只好剔牙三思。手持斩愁刀

在厕所对战漏水管道,其时走马百代

金龟断货。众毛飞骨与否?他

得志与否?均是悬案。重塑他时我听见

他在请求一首诗,试探着问我的技艺

能否描绘出我们。我们?他于诸神

死亡的九月取回的明月奴,仿照二十岁的

他,至今从未弃去骑鲸的逸乐

怀念父亲

温志峰

我深知这一天终将来临

病魔长过生命 父亲一战二十四年

这一见 泪眼相问 父亲再无回答

我恨秋江一去不复回

饥饿不懂如何打造粮仓 父亲一手扯大三男两女

我们赶往城市 你十年未添衣裳

城里的道路深啊 黄金找不到来时的归途

纵然万劫不复 脉脉千山也无法退出异域的面孔

父亲 我们离开深窝吃草的牛群太久了

田园荒芜 山稔无收

来自公坑的乡音带着雄鸡打醒的呼唤

你经历过的坎坷抚摸我的头顶

让铜锣向离散的亲人说个明白

一树杨梅不开两样花 怀抱酒罐

顺着天堂的炊烟回到生生不息朝朝暮暮的积粮

流水照亮牧童放歌的村庄

父亲

余旸

1

就着凉茶吞咽下一口火,涌到嘴边的酸腥

好像尘土混着污汗灌进了每一口毛孔井

钢棍尾巴伸直,怒狗恐惧地努力辨认着

这团不明所以的线条、气味与色块

抖动与痉挛,或者石头样地坐下

手里抖动的纸袋啊,

包裹着块块葱茏菜园。

那些遗落在焦土山坳里或坡脚下

浊眼里的一盏光,它们已不能容纳下

几里外的光影声色,葛朗台般地

攫紧了依稀辨认的某些记忆

而童年的细节越来越清晰……

但风雨搬空了存储,衰朽的仓库

窖藏着霉变的光色,最终将

没入周围山坡的曲线与凸凹中?

玉米在无人管理的焦黄中衰朽

曲折小路还记得那双咄咄叩问的黄胶鞋

辘辘的车轮钢圈,曾经悲哀地旋转着

旋转着,仿佛地球正在悲哀地公转

脑颅、胸腔,裆间的隐秘变化

遮掩在地形的变迁中

(土坷垃总是乡下人一样莫名地焉闷)

那些坡脚、山腰额头般突出的

老伙计们隐隐地诱惑着:来啊,来啊

直到像老苏格拉底,嘱托着

最后一笔欠人的、菜籽钱,99元。

家里的猪、狗,长久地,将过于长久地

欠缺着一双青筋遒曲的老手端着的、豁口的食盆。

2

袒着松弛、延宕的奶牛胸脯,

赤着上身,骑缺反光镜的破电动车上街的父亲

惯于卷起一只、放下另一只裤腿的父亲

去几十米远的厕所也要骑电动车的孩童父亲

买哈密瓜却错拿了柚子、沾沾自喜的父亲

拿手机像捏活鱼,一个数字一个数字迸出、拨号码的父亲

在错愕地注视下

他响亮地咀嚼臭肉豆角

咬开瓶盖鼓起腮帮仰头灌啤酒

发出幸福与满足的嗝叹

啊,人生的美妙全集中在

瘪嘴包裹的舌尖上

想不到,岁月这么轻易地

摧毁了这头豁牙的老狮子:

依赖着固有的惯性、路线

在村村通公路与茅草丛中

像摊失灵的机器肉体

机械地跑动着,放屁。

当狼群般的乡村生活龇牙

咧嘴地跑过,遗弃下他,他们

臃肿的肉身焊接在矮椅上

余下一张喋喋的嘴洞飞翔着

生活的意义陷落于

感叹的褶皱与缝隙里。

在我们有时过于愠怒有时过于温柔,

因为愠怒而过于温柔或者

因为温柔而愈发暴怒的

谴责与悔恨交错的旋涡中

哦,像路边的瘪皮球

他们沐着夕光,一呼一吸。

©Winslow Homer丨In Front of Yorktown

遗传咨询师的忠告

张小榛

尊敬的霍夫曼先生:恕我直言,

她必不像你。唯有她将来的日子同你相似

要横遭锈蚀与磨损与生俱来的折辱。

父亲种下的错误由我们收割,再

(用我们这藻荇交横的眼底灌溉)埋进

儿女们身体。是,玻璃后那一排排

机器将指出你代码中的不幸。

但除此之外你的造物怎么可能

在暮春,在暮春仍然沉溺于你行的风

看你在日子中扭结自己,成为绳

牵连她身上的静电和你的手?是你将她

喂给火焰,为了锻出刃纹。

世上的树莫不来自刺青师之笔,包括她背部

长出你与你河谷祖先们名字那棵。

在她目光里有一枚樱桃。下午的时光,在她

渡过的河中央有一个苹果。她

早就不再与你给的零件搏斗,从她两三岁

的眼中你才能看见战争,当她最初得知

那藏在螺纹里的隐疾你不能修缮。

她刚到世上,你就扯开她背部拉链,让那树

从你父母名之间撕裂;你怕了,

我曾记得你最初是怎样咒诅自己的生日,

当你凝视体内那几滴黑水来自他们彼此相爱。

江南人遗传茉莉,北境人遗传海棠,

这我并不详知;但她或许会为了

远离你盖的印而拆毁身体。

我讲的预言往往成真。

爸爸

安然

你望着风,我明白你的

言外之意——

二十几年,我明白你

鞋底的泥土,身上的灰尘

无奈一次又一次

我明白你低头、挥手、不吐一字

和你躬身时的谦卑

你微笑的眼睛噙满了泪水

爸爸,当我长大,明白了

生活的难和苦,就像现在

我明白了你的难和苦

一刹那,碧波开始呜咽

爸爸,我明白你

我明白一位父亲的难和苦

我绝不说你的沧桑

和苦难

2016年9月

回想之翼

蔡天新

当我忆及遥远的往昔

怀着兴味, 听从幻想的劝告

一双因患冻疮而肿大的手

在白色的窗帘布后出现

一位死去很久的亲人的脸

一片淡紫色的幽远

被一个感觉的鼹鼠丘破坏

像一座石板地的旧式楼房

以此伤害了黑夜的眼睑

一把精心制作的扶手椅

和一个并不丰富的藏书架

回想之翼的两次扑动

1994年,弗雷斯诺

©Vilhelm Hammershoi丨Interior with Young Man Reading

我推门,突然想起你

王向威

钥匙插入锁孔,扭动,门打开了。

我回到家,我有多久不在这?

这异乡里租住的家,

我的和你的,我们的皮肤还在抗拒着它们的温度。

手掌的皮肤和生锈的铁门之间,

村庄老家的门,推开一次,需要多少次的失眠。

想起你起床,早晨五点钟的冬天,

你离开后的被窝即使叠好了,你回来后依然会继续温暖你,

一年一次离家,装满麻花的纸箱从里面握紧了你的手,

还没过完的新年和正月,被你转移到了上海。

我看到奶奶扫啊扫,始终扫不清你屋里水泥地上的尘土。

在开封的家里,

我拿来脸盆,扭开水龙头洗脸,

毛巾浸入水中,我用湿了的毛巾擦脸,

却感到那些灰尘正大面积地向我扑来。

我倒掉几天前杯子里未喝完的茶,

茶痕绕杯子一圈,正是你离家时没能看到的圆月的形状。

我看到叠好的被子、打开的书、出门时没摆好的拖鞋,

你的形象和它们叠加在一起,脑中已想不起你完整的脸。

最后我背包换鞋准备离开,我推门,突然想起你,父亲。

2013年

病中的父亲

池凌云

喉咙切开一个洞,你才能呼吸

这是我们都想不到的,

呼吸的能力,这最简单的事

却需要重新学习。

你说话,却无法发出声音

你的惊讶让我痛心。

我向上苍祈求过,垂怜之神

迟迟不来。怎么这么慢?

刀子还在气管的部位划动

血渗出,让一切衰败成真。

父亲,今天,你是最无助的人,

你躺着,手指焦急地在被子上写字,

我不知道你要说什么,

后来你在纸上写下“缝”

你疑惑,洞口怎么没有缝起来。

是啊,就这样开着一个洞口

这多么令人不安。

但身体终于打开一个缺口

一生的积郁不平也可以透口气了。

但你已不能与一切错误争辩。

你说不出一个字,

闭上眼睛,陷入完全的沉默。

沉思这乡村民办教师的一生;

拥有四个子女,却无法解答他们的疑问;

与不识字的老伴走过的一生;

你再也不能向我讲述你的经历,

你的颧骨慢慢显露出

神秘的绝望。我希求你让我重新

幸福:拥有健康的父母,

即使劳作一生,依然失败

忍受四季的炎热和寒冷

清粥小菜,节俭度日

这一切多么好!

拥有热爱简单日子的双亲多么好!

拥有无法帮助子女度过难关的父母多么好!

拥有一天两包烟的倔强老父亲多么好!

失落的一生,我们一起

做一个反叛者,我不喜欢你不听劝告,

你不喜欢我对你限酒限烟,

我们就这样活着吧,

只要简朴,只要有能活下去的力气

和智慧,只要忠实于我们自己的道德,

这一生,我们都不再抱怨

是谁联接了我们诞生的纽带,

我们都用心去相遇,在

黄金般光线的最深处,

我们要迷途知返,接受

空气中艰难呼吸的邀请。

2009.10.24——10.31

写给父亲

周簌

隔着雾,父亲,父亲肩上的犁钯

和一头水牛,缓慢地在田间小径移动

琥珀色的朝霞,映照在

老鹳草的齿状叶片上

当太阳光,闪现于田垄翻耕的阵痛

我提着一锡壶清粥,踩着窄窄的田埂

摇晃如绳索上的一只蚂蚱

父亲喝住了牛,杵在水田中向我挥了挥手

苜蓿花开满田野,我的父亲正渐渐老去

父亲的赶牛鞭,还在旷野空空地挥舞

我知道他爱我,与我爱他一样

一种未经开口,便沉寂于心底的爱

2021/6/11

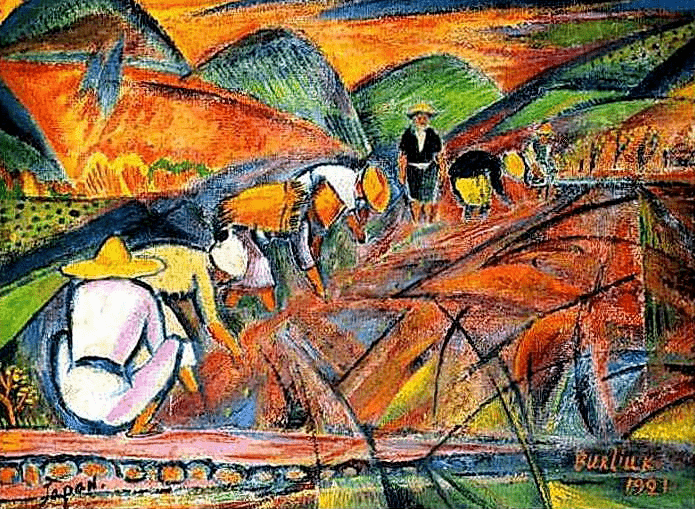

©David Burliuk丨In the Paddy Fields

忆父亲

海男

关于父亲,是几件事的萦绕

或重温

其一:父亲喜欢身穿白色的确凉衬衣

每天晚上都要洗,晾衣竹架上

白色的确凉衬衣,随夜风晒干

散发出肥皂味,有时候是洗衣粉的味道

早晨,父亲身穿干净地的确凉衬衣出发了

他上班的地方很远,他跨上了自行车

哦,自行车,消失在晨曦来临的街景中

其二:父亲喜欢读报,坐在旧式藤椅上

他是真的读报,发出的声音

有磁性,几只小鸟在聆听

我跳着绳子,也在听

其三:父亲饭后一支香烟

他在黄昏之前,慢慢的取出

火柴棍

他划燃火柴时,点香烟的姿势很炫幻

吸出的香烟,像烟花

我看着那一圈圈烟花在上升

随风而逝

父亲的另一个身份,就是男人

如今,他早就离我们而去

在天堂,我看见了晒衣架上

有白色的确凉衬衣在飘动

在天堂,我看见了父亲手里

摊开的是天堂晚报

在天堂,我又看见了父亲

划燃了火柴

烟花啊,烟花,那么快的

就随云朵飘散

酒坛

里所

大雨让河水涨得很快

他心血来潮

拿起我的尿布去河边洗

雨中他滑倒掉进水里

差点没被冲跑

据说那是他唯一一次

给我洗尿布

却因此让所有人都知道

他给我洗过尿布

今晚我在电话里告诉妈妈

前几天去山东参观了一家酒厂

获赠了两瓶很好的白酒

妈妈忽然讲起上面这件事

然后她说

你应该把那两瓶酒寄给你爸

你刚出生时

别人问他生的是儿子

还是女儿

他高兴地回答

生了个酒坛

2021/06/03

契约

张尔

冰冷、杂芜、破碎,被浓烟熏黑

而依旧坚硬

在一片荒地间被拆乱。

这些残缺的砖头,灰青的土脸

像我祖先阴干的皑骨

命中死亡的昨天。

它们横仰在宗室的屋基前

曾被窑火煅烧,被烈焰炙烤

它们悲苦的身下,埋压着蚂蚁,蚯蚓

和亲人的脚印。

祖父病亡,祖母瘫痪

房子借给异乡修铁路的工人

绿色车皮引燃红色火焰

电炉烹熟他们僵冻的晚餐。

我们曾翻滚的床榻

父亲从深山扛回粗壮的樟树,

他母亲的棺木——她死的归宿

涂在鼓皮上我母亲教会我的汉字

篾制的摇窠,和弟弟木造的三轮

它们被线圈的血光吞噬

而成消逝的亡魂。

除夕祭山,炸响的炮竹

乱窜于杉木和枸骨丛间

最后一只,在坟头伫立

泥土上青烟似铅云凝重

父亲铺开一张房契

抽噎,弯身,长久地跪着

一如沉砖的大雪骤然压向

他的白发,他花甲垂墓的晚年

2014

暴风雪

杜绿绿

我开始担心晚年生活。

朋友,邻居们

——哪儿来的这么多认识我的人,

而我,丢失多少面孔中的笑意——

生活,永恒的手艺活儿,

教导我:忍耐是完美必备的工具。

可我讨厌这些规矩,闭嘴吧。

亲爱的爸爸,

老头儿,

我没有死,别把我关起来。

摸摸我的手

全是冰冷的骨头。

它们有硬度,有方向

它们在皮肤里肆意生长

长出刺来,

到我的心口、喉咙,我埋在心里的

你看不见的时刻。

爸爸,你背我在暴风雪里走过

许多个冬天,

我藏在你的声音里,

那儿很暖,

仿佛握在手里的火炉。

我现在丢了它。

你看我,学会了失去表情的生活。

前些天傍晚,我从无人高架上疾驰而过

像是小时候追在你身后,

老头儿你扔了一颗糖进我嘴里又抢走了。

这甜,

在我舌头上住了好些年,

没有人愿意吻我。

吻我吧,爸爸

让我走得远远的,

到哪儿去不重要,

不妨告诉你我有许多个念头

去海里,去人间之外

只求别让我一个人

生活在这颗融化的糖里。

它稀释我,

解释了我体内的苦涩源头

正来自若干个被遗忘的地方。

我忘记自个儿是你女儿,

带着你的眼睛来,

从盛夏踏入这辆汽车

在高架上疾驰进入寒冬。

你喂我吃过雪爸爸,我爱你手里凝固的雪

冷漠而没有滋味

瞧瞧我冻伤的舌头,

比你种下的林子更寂寞。

你一生都在种树

而我走出了你的树林,看到其他的。

爸爸,我离开了你。

我咽下去整个冬季

什么也留不下。雾气,风的呼吸

穿过我手指毫不眷念。

别埋怨,

我正在努力打着火儿,

从空无一人的高架上下来

坠入这茫茫的雪地像个雪人

住进永恒,丧失勇气。

爸爸,请把你女儿从沉重的白色里

捞出去。趁我还年轻,

头发乌黑、牙齿坚固,

心像我们遇见过的每一场暴风雪

热烈,无惧;

像一个完整的活人来不及失去爱

与时光。

2015.1.

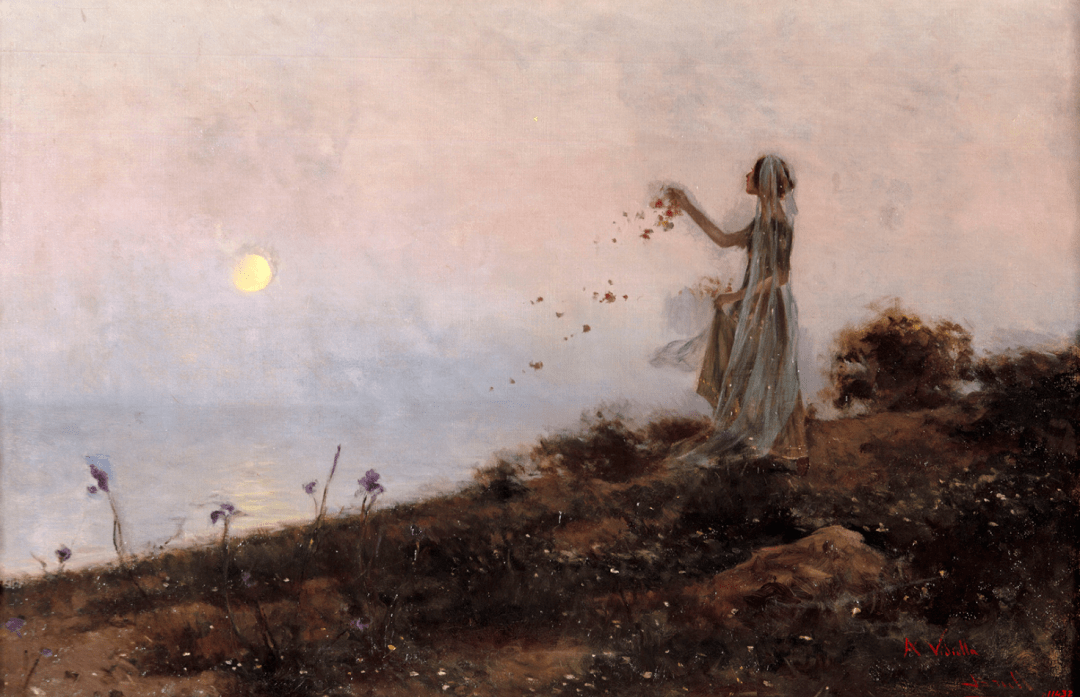

©Joan Brull丨Crepuscle

题图:©Salvador Dali丨Portrait of my father

策划:杜绿绿 | 排版:阿飞

发表评论 评论 (1 个评论)