夏 可 君

真正的诗开始于“反向”的姿态,甚至开始于“非诗”的时刻,不是反诗,而是非诗之诗,因为当诗歌要讲述真实,他不得不用“另一种语言”讲话。对于现代汉语诗歌的写作而言,尤其需要另一种语言,通过另一种似乎非诗的语言,把汉语带到一种从未有过的诗意中。

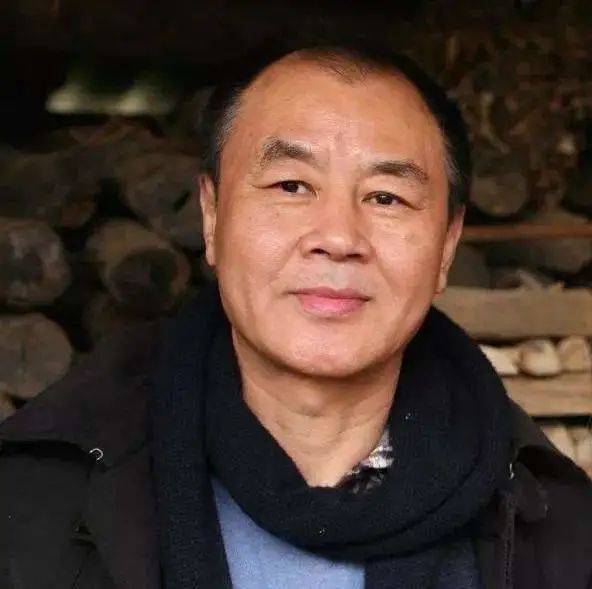

诗歌写作,就是要在汉语中,用另一种的词语,来做见证。诗歌是一种见证,这是自从奥斯维辛以来,诗歌共有的使命。对此使命有着最为痛彻表达的中国诗人,并且以此痛彻的漫长之旅,绕道西方,以沉默和语言的流亡作为唯一的武器,把汉语诗歌带往一个全新的未来,以反向游离的姿态,来写作的诗人,是王家新。读到这本《未来的记忆——王家新四十年诗选》(江苏凤凰文艺出版社2021年出版),我们不得不跟随诗人长达四十年的“逆旅”,无论是词语,还是经验,都从异域开始,并且走向异域,但却打开了未来。

这并非仅仅因为王家新是西方诗歌、尤其是策兰诗歌的卓越译者,而且来自王家新对于一个时代的见证,从那首写于1991年的《反向》开始,标志着中国诗歌将打开另一条道路,那就是以汉语来流亡,在汉语中流亡,在词语的悬崖上来回滑动,如此带有冒险性的流亡,确立了中国现代汉语诗歌的品格,不再是民族国家的叙事,不再有文化历史的负担,而只有个体内心与诗歌词语在痛苦流亡中的艰难见证。

此语言的流亡向着两个方向展开:一方面向着国外,王家新是那一代诗人中坚持诗歌写作创新,并且在翻译中与西方大师对话的代表诗人,但王家新对于诗人自己的经验与词语的双重陌生化尤为彻底,对在语言边界上来回逡巡的危险或语音的分析测试(shibboleth)尤为敏感,以每一行诗来标记边境线,并建立起“血的连接”;另一方面,则是向着国内,在自己母语中的流亡乃是内心的苦旅,把个体的伤口与时代的挫败,以诗意的叙事来加以双重的克服,只有诗意的见证可以在没有安慰的悲观中,打开诗歌的未来记忆,把延迟而下到来生的雪,落照得更为明亮,更为寂静。

《灰烬的光辉》

[德]保罗·策兰 / 王家新译

广西师范大学出版社

2021

《没有英雄的叙事诗》

[俄]安娜·阿赫玛托娃 / 王家新译

花城出版社

2018

从《反向》开始,如同策兰的《逆光》打开了仅仅属于诗歌的“第五季”,这是对“不可能”的经验,或许有着现代性的文学写作,都来自对此不可能性的经验,那是在上帝退隐之后却又带有神性与超越的见证,因此,王家新要在汉语诗歌中打开一个从未有过的维度:

从阻绝之路与永不抵达,从黑暗与死亡,从羞愧与审判,从晚年与炼狱,从不可能完成的贫困与时代无可阻止的崩溃……

对于那些最初读到《反向》组诗的读者来说,尤其是我们这些年轻一代而言,一个时代的虚无与悲观得到了诗性的最深克服,王家新以其诗歌英雄主义的尤利西斯精神,也开始了他自己的艰难转折与“游动的悬崖”。

反向的写作,是诗,但也是短语化的“非诗”——这是汉诗绝对缺乏的反思性与元诗性。

其格言的警句,压缩的时空,墓志铭一般的简洁,反转的智慧,戏剧动作的瞬间停顿,或者就是带着不可打破的光亮与阴影的“插入语”,或者就是“一道带有概括性质的地平线”,或者就是长长的防波堤在诗歌中留下的一个延长音。这些被孤寂与忍住所熬练的语句在内卷中让时间断裂,在太多的省略与太多的说出之间,深渊被照得更亮,语词的斜坡在陡峭中收住了下滑的冲力,甚至还带着旁注的谦卑解读与旁侧敲击的准确定音……

但它绝对是诗,只是不分行,或者只是需要重新排列,这是诗中之诗,是关于诗的诗,是真正的元诗写作。这里,需要简约指明的是,这不同于张枣的“元诗”,而是更为富有悲剧的反思感与黑暗的穿透力,即,要以“反复的绝望的修剪声,代替所有清脆的鸟鸣”(《十月之诗》),要在这样的秩序中发现另一种诗意,要进入蛮荒的黑暗与威胁,在变暗的镜子中,把执拗的头颅指向黎明的那第一缕光明,无论这光明多么微弱,但绝不沉迷于镜子中自我的陶醉与幻觉的迷恋。

无疑,如此的短语写作,与策兰的《逆光》以及夏尔的“片断”,来自同一种的精神血脉,就是要在高度凝缩的语句中,把尚未愈合的隐秘伤口与即将来临的巨大疼痛,以极为克制的冷静思考,以旅行者的速度和加快的步伐,穿越庸常生活的视界,而带往音乐的骤然停顿时刻,倾听满世界延迟落下的雪。而其带有“旁注”的边缘谦卑姿态,又有着一个翻译家与评论家非比寻常的对于词语的敏感,把一种“非诗”的穿透力量与反转的悖论,带到了汉语诗歌中,这是中国古典诗歌与现代诗歌在根基上所缺乏的维度,没有此反思与反观的强度,汉语诗歌只能是青春的才情与技巧的炫耀,却无法抵达灵魂的晚境。

王家新不时会回到这种写作状态,随后1992-1993年的《词语》,1993-1994年的《游动悬崖》,1999年《冬天的诗》,2000年《变暗的镜子》,2016-2017的《旁注之诗》与2018年的《狄欧根尼斯的灯笼——献给曼德尔施塔姆》,这些诗尽管分行,但其实也可以散文化,当然还有一些,比如《寒山颂》《这条街》与《在玉龙雪山下》,等等,也许有一天这些诗作可以单独结集,让我们看到王家新诗歌中那最为睿智与深沉的部分。每隔几年左右,诗人都要回到这种旁观与元诗的反向角度,重新审视诗歌的状态,审视自己的生活与时代的境况,没有此深度的反思,诗歌不可能走向自主与成熟,甚至走向晚岁状态。很多诗人写作的止步或者深度的缺乏,都是因为缺乏此决然的姿态。我甚至想说,此决绝的反向姿态,甚至可能来自楚文化的那种孤绝的彻底性,同时,也来自王家新从俄罗斯文学那里获得的一种坚韧的气质:“从死亡的方向往回看”——曼德尔施塔姆的一生就是逐渐被剥夺的一生,诗歌写作,不过是再次夺回从未活过的生命经验,它来自未来,通过被翻译的余存,通过未来诗人的再次回应,夺回诗歌自身的权力,无论它迟到多久,它一定会在未来的诗歌中获得确认。也许,在中国当代诗人中,没有人比王家新对此诗歌自身表达的尊严与自主的权力,有着更为直接与明确的信念表达。

你可以说这是出生于1950年代的诗人或者文人共有的一种气质,他们对于俄罗斯文学与政治的紧张关系,乃至于对于“命运”有着骨子里的认同,而对于王家新,从帕斯捷尔纳克到《瓦雷金诺叙事曲》,从阿赫马托娃到茨维塔耶娃,从曼德尔施塔姆到布罗茨基,俄罗斯的诗歌与音乐,都有着一种民族性的叙事性,王家新的诗歌,从青春年代到如今,都带有一种叙事性,一种诗意的英雄主义气魄,但这是一种什么样的叙事性呢?对于此,我们还缺乏深入思考。

王 家 新

笔者在这里,也仅仅是开始尝试去解读。首先,这不是故事性的叙事,它有着某种事件的指向,但并不进入叙事的历史逻辑,而是深情的反思与反问,面对危险高悬的关注,进入陡峭的被刺破的黑暗,在这个时代呼吸另外的空气。其次,也非1990年代中国诗歌的戏剧化对白的叙事插入,很多诗人通过艾略特式的引文,把一种大师式的语气与一种遥远的腔调,带到个体内心的生活中,在内心的孤独中不与时代和解,但对于王家新,他的目光要么转向时代的危机,要么在翻译中与大师较量,依然不沉迷或者克服着任何自恋的冲动。其三,也非民族国家的叙事与政治的讽喻,北岛的诗歌一直处于这种寓意的焦灼之中,那就有被政治蜘蛛黏住自由翅膀的危险,而王家新的叙事诗带有个体情感反思与历史命运责任的叙述,是一种夹叙夹议式的诗意激情,有着个体鲜明的音调与纯洁性,那种永恒童年的纯洁性。最后,这不是叙事诗,而是一种历史时间中的回应链,是要以诗的方式来回应诗自身的失败。中国现代叙事诗的悖论是,一旦进入民族国家的颂歌,在政治上投机,只能导致诗歌的无可救药;而一旦进入个体的内心化叙事,又会导致与时代的脱节,陷入个体的虚无深渊。面对此双重的失败,出路何在?王家新的写作提供了某种出路。现代性的诗歌美学当然是一种阿多诺式的失败美学或黑暗的诗学,但必须在此黑暗中找到光亮,哪怕如同“一颗冬夜的星,愈亮,愈冷”(《你在傍晚出来散步》),哪怕更为熟悉黑暗的知识,但也必须写作,哪怕在寒冷的旷野冬夜,或在翻腾污浊的鱼腹之中,也要写作,而如此的写作乃是——只能以一首诗来回应另一首诗。

此诗意的悖论在于:诗人要“忍住”泪涌的冲动,以诗意的方式回应一个无诗的时代,当然诗人充分认识到了这种危机,他试图通过几个方面来克服这个会被虚无感淹没的焦虑:

其一,以翻译的难度和深度来保持诗意的警觉,这也是为什么他要翻译叶芝、策兰与曼德尔施塔姆,从语言的异乡中,把诗意的经验通过翻译摆渡到汉语中,保持汉语诗性的可能性,但这既非是把他者的语言中国化,也非仅仅把汉语陌异化,而是保持诗意的彻底陌异性,如同策兰对于词语的打断,在王家新这里,则是语句的打断,“从一个到另一个”,语词与语句都处于艰难的过渡状态,需要不断地转身,如此的语句表达中,乃是为了打破对称,让词语在打断的痛苦中生长出来,由此带来一种绝对陌异的经验,这是他从曼德尔施塔姆那里借用来的改写原则:

他一生都在等待一个日本人

把他译成土耳其语,

并深深地渗透进他的灵魂……

但是这样的时刻并未到来。

这样的时刻,如果有,

也永远错过了。

——《狄欧根尼斯的灯笼》(2018)

翻译,是相遇,是在错过与不可能的相遇中,在意外的未来,在未来的记忆中,在另一种语言的颤栗中,渗透进未来者的灵魂,这个惊讶的多重变异,被王家新发现,将激发巨大的理论后效。

其二,则是通过拜访那些伟大作家的故居,家新在国外的游离中都会拜访西方大师们的墓地,文学来自幸存,来自捕捉大师最后的目光,从终点处重新开始,并且忍住悲伤,把黑暗的火接续下去。“忍住”是家新英雄主义的悲剧伦理,面对无休止的挫败与无法愈合的伤口,诗歌并没有直接表达愤怒与悲伤的权力,更不可能以个体虚无的颓唐情绪发泄欲望,只能是“忍住”。只有在内心持久煎熬的自我咀嚼中,苦涩才可能被化解,这是诗意的伦理:

让我忍住

忍住飞雪和黑色泥泞的扑打

忍住更长久难耐的孤独

甚至忍受住死——当它要你解脱

——《诗》(1992)

这也是现代汉语的三次打断:忍住飞雪与污泥的扑打,忍住难耐的孤独,甚至忍受住死,这是解脱的不可能性,这是死亡的不可能性,但必须在死亡的惊恐中消化飞雪与孤独。

其三,这是在个体的漫游中,独自持守的坚韧,是一种在语言中流亡的坚定,是在无家可归中,只能通过诗意写作来等待的未来记忆:

你的家园在哪里?

你忍住泪水,在自己的语言中流亡。

——《反向》(1991)

正是在音乐的启程与告别中,拉赫玛尼诺夫才忍住了流亡者的伤疼,而把柴可夫斯基的悲歌变成了一种无处不在的精神的闪耀……

——《词语》(1993)

其四,则是诗人在中国大陆日常的生活经验。面对张枣所言的生活失败与诗歌成功的悖论,如何加以转化?这一直是中国当代诗歌与日常生活的不可调和的悖论,当然,家新的诗歌也并不缺乏反讽,《旁注之诗》不同于方向的尖锐性,就在于充满了反复的机趣,比如,为什么是1948,而非2048?这得由“老大哥”说了算。对于我们而言,也许2048更为具有乌托邦的反动性与现实性。

其五,这是来自未来的记忆,家新的写作,再一次与中国其他诗人形成了根本不同,乃是要打开一个不可能的维度,一种来自未来的礼物,来自对于余生的经验,忍住来自未来的更为广阔世界的颤栗:

如果黄昏时分的光线过于强烈,你要忍住;否则它会足以瓦解一个人的余生。

——《词语》(1993)

北国的风沙,中原的雾霾,

我们都经历了那么多,但此刻

让我忍住内心的颤栗。

我们还有一个更广阔的世界

可供抬头远望。

——《初到石梅湾》(2018)

家新的写作带给汉语的是一种不可能的经验,很多诗人的写作还是在个体的经验、时代的经验,乃至于意象的虚构这些修辞的能力中的经验,但家新的写作面对的是诗意的不可能性,这尤为体现在他写“雪”的那些诗作中,也许正是这来自策兰诗歌中那“雪的款待”所带来的巧妙礼物。

《未来的记忆:王家新四十年诗选》

王家新

江苏凤凰文艺出版社

2021

《塔可夫斯基的树》

王家新

作家出版社

2013

家新写雪的诗歌,从儿时的奶奶的泪水,到泪水中长大,或者还长不大,奶奶的泪水从“我”的泪水中流出,泪水之为家族的诗意财富,是汉语诗歌中罕见的异质性经验的表达:雪,并非是已经落下来的雪,而是还没有落下来,就已经在空中消失的雪,家新的写作一直在一种早已消失而疼痛却持续的状态中,让雪融化语词自身的寒冷。

如果一场雨可以在一个人死后多年落下,那一场雪,更为浩大的雪,当然也可以。

只是时光会变暗,此变暗的经验,把家新的诗歌带往一面“晚岁”的镜子,只有有着经年准备的这变暗的镜子,可以修改诗人的面容,将之带往未来。未来的记忆,这是诗歌走向晚岁的秘密,是时间的秘密,人类不仅仅具有过去的记忆或回忆,甚至具有第三记忆的历史外在技术,延续死后的记忆,但是,在本雅明那里,他试图发现一种未来记忆的可能性。

现代汉语诗歌,如果以年岁为生命感应的方式,自从1980年代以来,有着三个阶段,从朦胧诗到第三代诗人,是诗歌的青春年代,而1990-1998年之际的写作,则是中年时代写作的自觉;之后则有所反复与退回。随着进入2019年,汉语诗歌才进入其晚岁之境。

西方的文论几乎不可能把诗歌与年岁关联起来,晚岁的诗歌尺度,并非只是在晚年,而是在一开始,就必须反向,就必须告别时代,必须走向未来的记忆。而经历过此三个阶段,并且坚持到现在的诗人,尤其进入晚岁心境的诗人并不多,家新是一个。当我们读到这本来自于《未来的记忆》的王家新四十年诗选,这是留给未来时代的见证:“我宁愿作为游子归去,如果/那也恰好是个暮晚时分。”

我一直想仅仅就家新诗歌中的“晚词”从头开始讨论,因为要对诗人的整个诗歌写作做出总体的评论还为时尚早,这部诗集并非诗人的全貌,更新的作品以及未来的作品,更为令人期待。无数的晚词,晚到或者晚熟,夜晚或者晚年,在再度变暗的镜子中,晚到的白雪会成为命运的提示词,让记忆重新开始。

王家新的写作,以其多重身份,在孤独的游离中与外国大师在翻译的角力中相遇,在不断地反向中,与过去的自己相遇,以拯救蒙羞的青春与时代,而面对时代暗影导致希望的晚到,以错过的交谈,打开未来的记忆,重获少年那最纯洁的嘴唇,进入来世与前生之间的不死记忆。

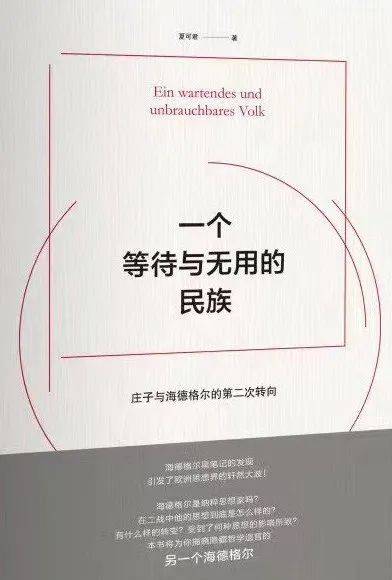

《一个等待与无用的民族》

夏可君

北京大学出版社

2017

《无余与感通》

夏可君

作家出版社

2013

《扬子江文学评论》2021年第6期目录

大家读大家

李庆西|荒谬与规训——小说《来客》和电影《远离人迹》文本比较

蔡天新|岁月的囚徒,他却教自由人学会赞美——纪念W·H·奥登

批评家研究·陈思和

陈思和 周明全|当代文学批评四十年——与陈思和对话

陈思和|《自己的书架》序跋

谢有顺|成为一个创造者——我所理解的陈思和老师

《中原》评论小辑

王春林|方言征用与乡村道德伦理的“礼崩乐坏”——关于阎连科长篇小说《中原》

赵帝凯 [意]莫冉|桃花源的救赎:试论阎连科《中原》的人间情境

新作快评

夏可君|王家新的写作之旅:现代汉诗的反向游离

新诗研究

贺嘉钰|友情、行动与诗之“手作”——芒克油印诗集观察

张德明|综合的诗艺与圆融的美学——王学芯诗歌论

胡清华|语言实验、公共性与另一种日常——论21世纪大陆“学者型诗人”创作的精神向度与艺术殊相

思潮与现象

施 龙|隐喻化的再描述:自媒体写作的文本构造与反讽机制

张译丹|破解“江郎”困局的路径思考——以创作主体“才具”建构为中心的探讨

作家作品论

陆建华|略论汪曾祺“位置说”的产生、发展及其影响

张 雯|张炜诗学引论——从《不践约书》谈起

王一梅|逝去的时代,或记忆的持存——论《你好,安娜》与《公开的情书》

毕文君|闯入艺术的年轻人——冯骥才《艺术家们》与青年形象

电 话

邮 箱

yzjwxpl2020@163.com

发表评论 评论 (5 个评论)