综上所述,《大司乐》在周代是独立流传的文本文献,战国初年为魏国乐工所习,魏文侯乐工窦公保存了这个“乐学”文本,其后人于西汉初年将《大司乐》文本献给汉文帝,成为皇室秘阁藏书;景帝和武帝之际,河间献王刘德收得的民间先秦旧书中有《周官》,其中没有《大司乐》;武帝时,司马迁撰《史记》引用过《周官》,有《大司乐》相似内容;成帝至哀帝年间,刘向、刘歆父子整理汇编了《周官经》和《周官传》,将其著录于《别录》和《七略》,班固照录于《汉书·艺文志》;平帝时,王莽将刘氏父子整理汇编的《周官经》改称为《周礼》,将《大司乐》作为《乐经》,二者均在朝廷立为博士学官。

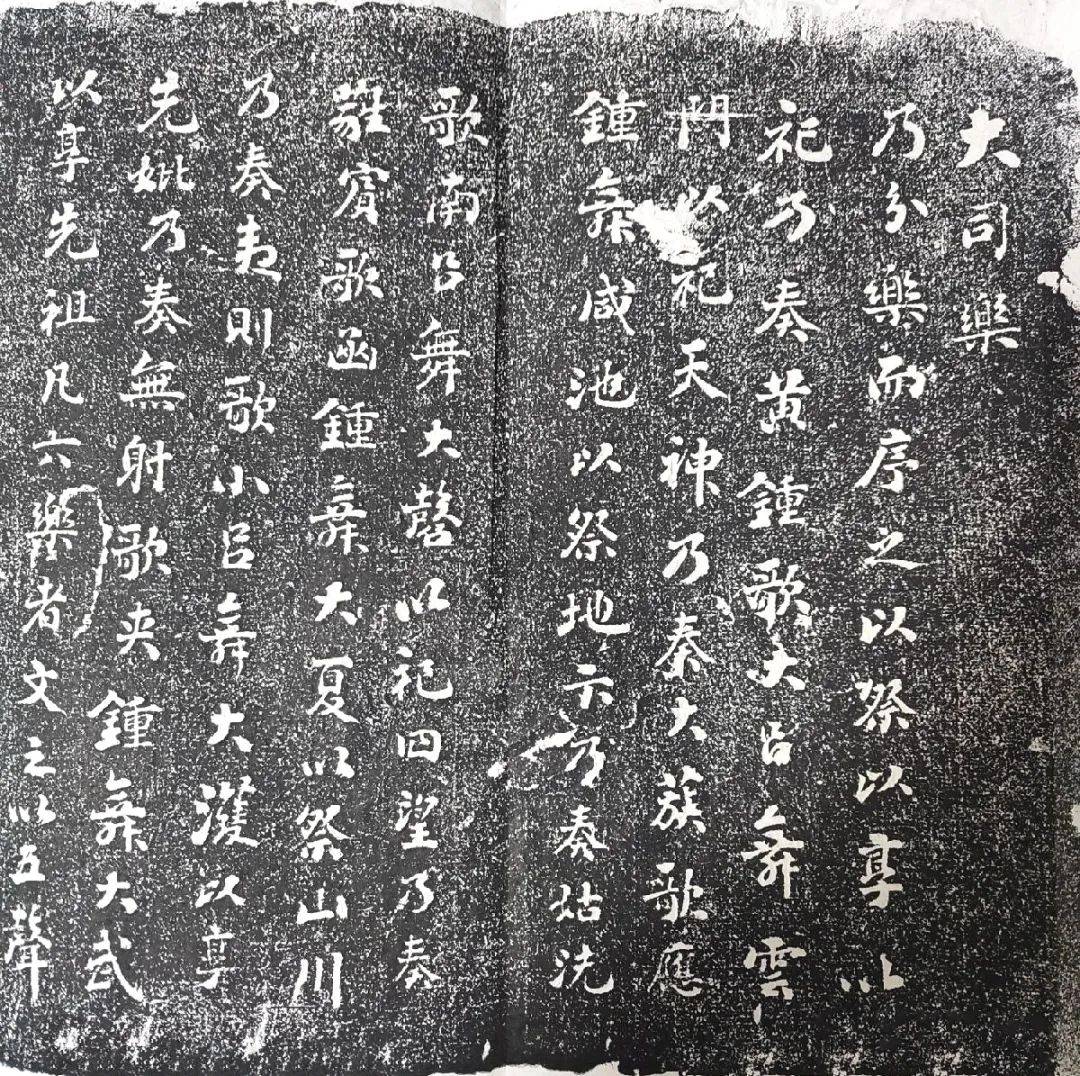

刘墉书法拓片《大司乐》

刘墉书法拓片《大司乐》

以上梳理的是关于《大司乐》和《周礼》(《周官》)的文献信息,尚有几点需要澄清。

其一,《大司乐》于汉文帝时收藏于皇室秘阁,而文帝不喜儒学,讲求节俭,“即位二十三年,宫室苑囿车骑服御无所增益”,[1]故此文献未受重视。

武帝“罢黜百家,独尊儒术”,礼乐教化为时所重,司马迁引用《大司乐》论祭祀天神、地示、人鬼,《大司乐》才引起学者关注。因《大司乐》所载为天子乐官,属于“周官”文献范畴,故时人也称《周官》,刘氏父子整理汇编《周官经》时将其阑入,成为其中的一篇。这只能说明《大司乐》是周代传留的文本文献,并不表明它一定是“礼学”文献。

其二,刘德收藏的《周官》,司马迁引用的《周官》,刘氏父子整理汇编的《周官》,它们的称名虽同,而其实并非同一部书。

因为在刘氏父子整理校勘秘阁藏书前,《周官》只是文献类目名,不是专书名。正如孔子之前,《诗》、《书》、《礼》、《乐》均是文献类目名而非专书名,不同时期不同地域不同学者所指称的具体文本并不一样。

刘氏父子将秘阁所藏的记载周代制度的文献归入《周官经》,与其将上古文书文献归入《尚书古文经》一样,完成了《周官》和《尚书》从一种类目名称到专书名称的转变。正因为如此,有人说景、武之际已有今传本《周官》(《周礼》),应该是一种误判。

其三,司马迁撰《史记》引用的《周官》,应该也是指“周官”一类文献,因为皇室所藏文献在司马迁时代尚无人整理校勘,没有形成专书。

《史记会注考证》

《史记会注考证》

至于引文中有《大司乐》内容,正好印证了我们的判断,《大司乐》在文帝时收藏于秘阁,作为史官的司马迁自然可以参阅,而《大司乐》载天子乐官,当然要归入“周官”一类,故司马迁称之为《周官》。

这类文献当时实际上还有一些,如《汉书·艺文志》诸子略儒家类著录的《周政》、《周法》、《河间周制》,班固注称其书为“周时法度政教”、“法天地,立百官”,可知它们也是“周官”一类文献。当然,这类文献有经与传之别,《汉志》儒家类著录的应该是“周官”传类文献。

其四,在周代礼乐制度环境中,“礼”“乐”相将,相须为用,行“礼”必须追求“乐”,奏“乐”必须讲求“礼”,既没有无“乐”之“礼”,也没有无“礼”之“乐”,所谓“达于礼而不达于乐,谓之素;达于乐而不达于礼,谓之偏”[2],这正是儒学的精髓。

《礼记郑注汇校》

《礼记郑注汇校》

因此,与《礼记》中可以收载《乐记》一样,《周官经》(《周礼》)中也可以且应该收载《乐经》。而这种“礼”与“乐”的相互渗透,才是礼乐制度和礼乐文化的真谛,也是孔子“礼教”与“乐教”的真谛。[3]

那种以为《礼经》中不可以包含《乐经》的认识,显然是不符合儒家礼乐教育的精神的。而今本《乐记》收在《礼记》之中,已经强有力地证明了这一点。

皮锡瑞在《经学历史》中说:“孔子出而有经之名。《礼记·经解》‘孔子曰:入其国,其教可知也:其为人也,温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,《乐》教也;絜静精微,《易》教也;恭俭庄敬,《礼》教也;属辞比事,《春秋》教也。’始以《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》为《六经》。然篇名《经解》,而孔子口中无经字。《庄子·天运篇》‘孔子谓老聃曰:丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经。’孔子始明言经。或当删定《六经》之时,以其道可常行,正名为经。”[4]

儒家“六经”非孔子创作,而是历史文化遗产。孔子“述而不作,信而好古”,他只是挑选和阐释传统文化典籍作为教育弟子的教材。虽然孔子确定的儒学教材已与传统文献有了很大区别,成为了宣扬儒家思想的重要文本,并成为了指导人们学习和继承中华传统文化的经典,但这些成为经典的文本仍然是中国传统教育和中华传统文化的组成部分,却是不能被忘记的。

我们赞成《大司乐》即是《乐经》,不仅是因为它是孔子逝后最早面世的“乐教”文本,也不仅是因为这一文本与孔子弟子子夏和再传弟子魏文侯有密切关联,[5]更为重要的是,《大司乐》的内容涵盖了《荀子·乐论》和《礼记·乐记》的主要内容,构成了“经”文本与“释经”文本的对应关系,而这种关系,正是《大司乐》作为《乐经》文本的有力证明。

《孔子 孟子 荀子乐论》

《孔子 孟子 荀子乐论》

《周礼·大司乐》云:“大司乐掌成均之灋,以治建国之学政,而合国之子弟焉。凡有道者、有德者使教焉,死则以为乐祖,祭于瞽宗。以乐德教国子:中,和,祗,庸,孝,友;以乐语教国子:兴,道,讽,诵,言,语;以乐舞教国子:舞《云门》《大卷》《大咸》《大㲈》《大夏》《大濩》《大武》。以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐,以致鬼神示,以和邦国,以谐万民,以安宾客,以说(悦)远人,以作动物。”[6]

此为“乐教”之总纲,也是“学政”之权舆,由大司乐所掌,嗣后所有关于“乐”的阐释,无不以此为指针,为圭臬。正如李光地所说:

周人兼立四代之学,其所以敎,则皆古者之遗法,故举成均为尊,而大司乐掌焉。其法则下文乐德、乐语、乐舞之类是也……盖乐德则以理义养其心,乐语则以声音养其耳,乐舞则以舞蹈养其血脉,古人所谓以乐敎者以此。[7]

这里的“乐教”(“学政”)不仅涉及乐德、乐语、乐舞,而且涉及乐本、乐施、乐象、乐情,甚至涉及乐道、乐礼、乐义、乐效。“‘大合乐’乃肄习于学之事,‘以致鬼神示’以下则推言其用之之效。盖用乐多端,各从类应,非专主一事而言也。六律,阳律也;六同,阴律也。律以为声之和,声以为音之纲,音以为舞之节,作乐本末,其序如此。用之祭祀,则鬼神示以致;用之邦国,则邦国以和;用之乡党闾里,则万民以谐;用之飨燕之属,则宾客以安,远人以说(悦)。至于凡有血气能动之物,莫不兴起其序,以自尊而卑、自近而远也”。[8]

《古乐经传全书》

《古乐经传全书》

明白了这些总的原则,也就明白了礼乐文化的主要精神和礼乐教化的基本要求,以此为“乐教”之“经”,不亦宜乎!

当然,《大司乐》所述大司乐掌管的“乐教”(“学政”)不止于此,还有“乃分乐而序之,以祭,以享,以祀”诸多内容。

如云:“乃奏黄钟,歌大吕,舞《云门》,以祀天神;乃奏大簇,歌应钟,舞《咸池》,以祭地示;乃奏姑洗,歌南吕,舞《大磬》,以祀四望;乃奏㽔宾,歌函钟,舞《大夏》,以祭山川;乃奏夷则,歌小吕,舞《大濩》,以享先妣;乃奏无射,歌夹钟,舞《大武》,以享先祖。凡六乐者,文之以五声,播之以八音。凡六乐者,一变而致羽物,及川泽之示;再变而致臝物,及山林之示;三变而致鳞物,及丘陵之示;四变而致毛物,及坟衍之示;五变而致介物,及土示;六变而致象物,及天神。”[9]

这里“乐”所祭、享、祀的对象包括了天神、地示、四望、山川、先妣、先祖,而其“乐”所感致的对象包括羽物、臝物、鳞物、毛物、介物、象物,以及天神。这种无所不包的涵盖面,为后来的各种“释经”文献留下了足够的解释空间,而《荀子·乐论》和《礼记·乐记》的所有解释并未超出这一空间。

正如明人黄佐所说:“观诸‘豫’之象,则‘雷出地奋’即合乐之律自下而上可知矣;观诸夔之言,则‘琴瑟下管’即云和孤竹之属可知矣;观诸《商颂》‘依我磬声’,则‘击石拊石’、‘合于鸣球’可知矣;观诸《春秋》‘万入去籥’,则万舞干戚本合《英》《韶》可知矣,凡此皆《大司乐》成均之法也。孰谓《五经》具在,而《乐》独无传耶?矧夫歌奏相命,声变成方,虽谓之《乐记》之《经》可也。”[10]这样理解,是符合逻辑的。

《朱彝尊全集》

《朱彝尊全集》

除了上面所述这些较为抽象的原则规定外,《大司乐》所述大司乐掌管的“乐教”还包括一些乐事活动的具体规定,如“大祭祀,宿县,遂以声展之。王出入,则令奏《王夏》;尸出入,则令奏《肆夏》;牲出入,则令奏《昭夏》;帅国子而舞。大飨,不入牲,其他皆如祭祀。大射,王出入,令奏《王夏》。及射,令奏《驺虞》。诏诸侯,以弓矢舞。王大食,三侑,皆令奏钟鼔。王师大献,则令奏《恺乐》。凡日月食、四鎭五岳崩、大傀异烖、诸侯薨,令去乐。大札、大凶、大烖、大臣死,凡国之大忧,令弛县。凡建国,禁其淫声、过声、凶声、慢声。大丧,莅廞乐器;及葬,藏乐器亦如之。”[11]

所有这些,均为朝廷日常乐事活动提供了明确的指导,也为后学者阐释“乐教”指明了方向。

《乐经律吕通释》

《乐经律吕通释》

当然,《大司乐》不仅规定了大司乐的执掌,还规定了他所掌管的“乐政”(“学政”)僚属的有关配置及其职责,如“乐师掌国学之政,以敎国子小舞”,“敎乐仪”;“凡乐,掌其序事,治其乐政”;“凡军大献,敎恺歌,遂倡之”;“凡丧,陈乐器,则帅乐官,及序哭,亦如之”;“凡乐官,掌其政令,听其治讼”。[12]

还有大胥、小胥、大师、小师、瞽矇、眡瞭、典同、磬师、钟师、笙师、鎛師、韎師、旄人、籥師、籥章、鞮鞻氏、典庸器、司干等的职事,包括了一切乐事活动。人们要了解或解释周代的乐事活动,自然无法超出《大司乐》这二十官之执掌。

或许有人会问,既然孔子“乐教”是一种艺术教育、文化教育、情感教育、人格教育、《大司乐》不过是周代乐官乐事的总汇,怎么可能是孔子“乐教”教材《乐经》呢?

其实,这是不了解孔子儒学教育的特点而产生的疑问。孔子《易》教,选择的是《周易》,《周易》本是卜筮之书;孔子《诗》教,选择的是西周至春秋中叶流行的诗歌,这些诗歌多在庙堂和寝宫行礼时演唱;孔子《书》教,选择的是上古流传下来的朝廷册命诰誓,这些册命诰誓本是行政文书;孔子《春秋》教,选择的是鲁国史官记载的鲁史,而鲁史本无所谓微言大义。

这便告诉我们,儒学经典不在于其原始文本的性质和指向,而在于孔子为代表的儒家如何阐释这些典籍,以及在孔子儒学教育中如何确定它们的性质和指向。对于《礼》和《乐》,我们也应该这样去理解。

例如,《礼记·杂记下》载:“恤由之丧,哀公使孺悲之孔子学士丧礼,《士丧礼》于是乎书。”[13]孺悲向孔子学士丧礼,并将此礼记录下来,此礼应该是古传之礼,非孔子创制,这些古礼成了孔子“礼教”的教材,故清人齐召南考证《礼记》此段记载说:“此注下无疏,此《士丧礼》当是考正仪文,异于卿大夫处。若《仪礼·士丧礼》篇,恐是自古所传,非至此时始书也,故《仪礼注疏》并不云是孺悲所传。”[14]

《礼记正义》

《礼记正义》

这一意见是正确的。包括《士丧礼》在内的《仪礼》,学者们多认为它就是《汉书·艺文志》六艺略著录的《古礼经》十七篇,而《仪礼》只是仪注、仪节,作为《礼经》,似乎并不合格。

而《大司乐》为周代乐官职文,作为《乐经》似乎也不合格。其实,《礼经》《乐经》的这种面貌,正说明它们作为儒家经典的真实性,因为它们本是孔子从原始文献中挑选的适合进行礼乐文化学习与实践的教材。而如何解释这些文献,尤其是对这些文献背后的义理的发掘,才真正反映出以孔子为代表的儒家的思想和学说。

如果这样理解可以成立,我们就能够明白,《仪礼》和《礼记》确实存在“经”与“释经”文本的关联。

郑玄注《仪礼》

郑玄注《仪礼》

例如,《仪礼》中有《士冠礼》,《礼记》中有《冠义》;《仪礼》中有《士昏礼》,《礼记》中有《昏义》;《仪礼》中有《乡饮酒礼》,《礼记》中有《乡饮酒义》;《仪礼》中有《乡射礼》,《礼记》中有《射义》;《仪礼》中有《燕礼》,《礼记》中有《燕义》;《仪礼》中有《聘礼》,《礼记》中有《聘义》。

这些阐释礼义的文字,正是孔子及其儒家后学的杰作。同样道理,如果《大司乐》即《乐经》,那么,《荀子·乐论》和《礼记·乐记》则是阐释《乐经》的释经文本,是孔子以来儒家学者们对“乐”的理解与认识。

正如《礼记》并非一一对应《仪礼》一样,《乐论》和《乐记》也不是一一对应《大司乐》,阐释经典的儒家学者有足够的阐释空间发挥他们的思想与学说,他们可以将一篇周代乐官职文阐释为进行礼乐文化教育的经典,而又并不完全脱离原有的文化范畴和适用空间,体现出“述而不作”的高超学术修养。

例如,《乐论》开篇所云:“夫乐者乐也,人情之所必不免也。故人不能无乐,乐则必发于声音,形于动静,而人之道,声音、动静、性术之变尽是矣。故人不能不乐,乐则不能无形,形而不为道则不能无乱。先王恶其乱也,故制雅、颂之声以道之,使其声足以乐而不流,使其文足以辨而不諰,使其曲直、繁省、廉肉、节奏足以感动人之善心,使夫邪污之气无由得接焉。是先王立乐之方也。”[15]

《乐记》也有类似表述。这种对“乐”的本质的认识的确是儒家的,但也不能认为这种认识与《大司乐》所说“以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐,以致鬼神示,以和邦国,以谐万民,以安宾客,以说(悦)远人,以作动物”之间没有思想联系,或者不能契合无间。

我们说《乐记》是阐释《乐经》的释经文本,不仅体现在二者的文本联系上,而且可以从文本传承和文本形态中反映出来。

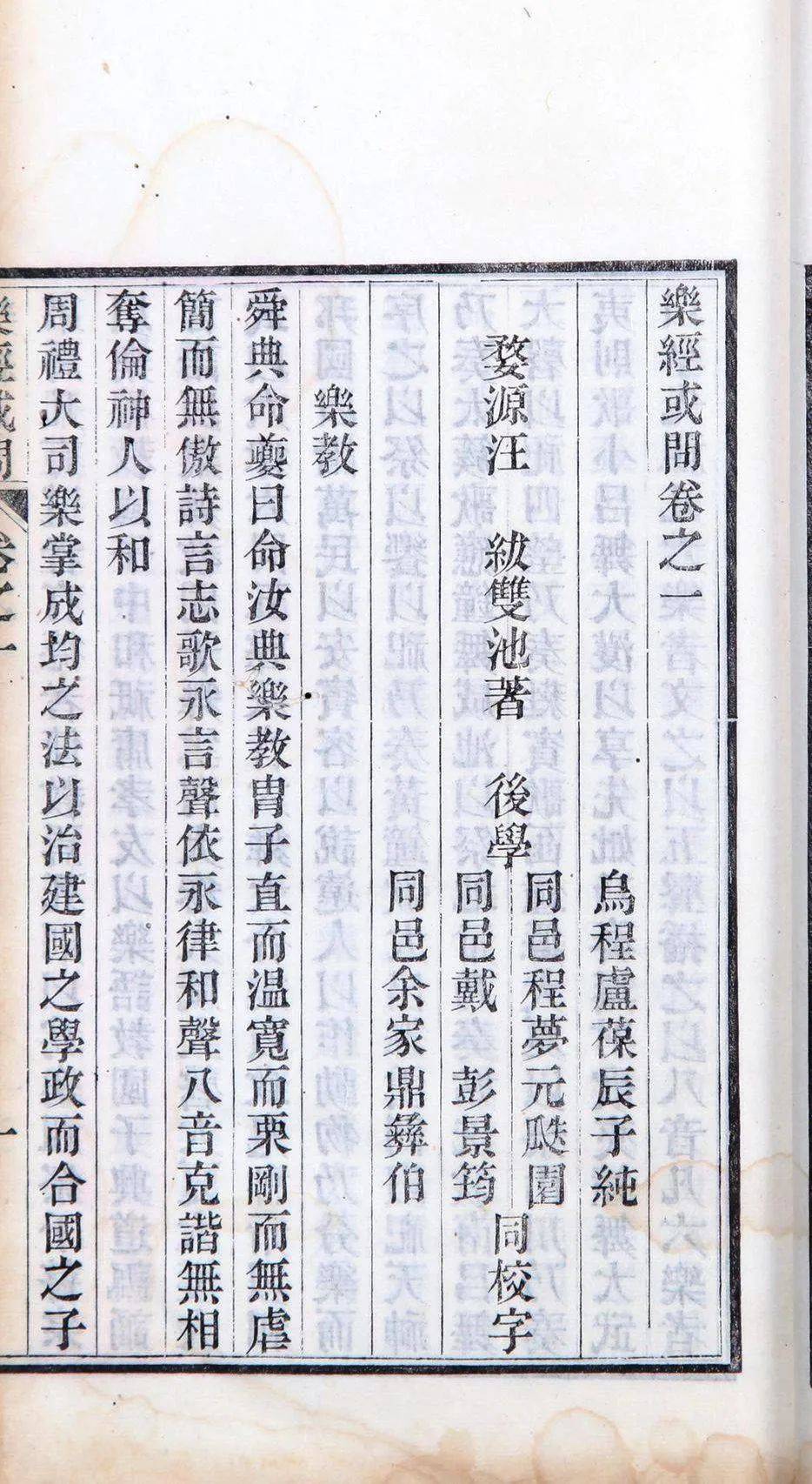

《乐经或问》

《乐经或问》

《大司乐》可知的最早文本由魏文侯乐师窦公所留传,现存《乐记》仅十一篇(章),而刘向整理的《乐记》有二十三篇(章),“此十一篇以魏文侯终,后十二篇(指刘向整理本——引者)又以窦公终,窦公即文侯乐工,汉文帝时献其本经者也。文侯,战国贤君,独能留心礼乐之事。意此《记》即是子夏、窦公诸人之所论述,故以其篇退而居后者,让也。”[16]

如果这样分析和理解的思路不错,那么,我们就可以推论,《大司乐》就是孔子对弟子进行“乐教”的教材,孔子逝后由子夏带到魏国,作为魏文侯在魏国推行礼乐教化的儒学经典,而《乐记》则是子夏、窦公等对《大司乐》的论述,当然也不排除在流传中为后学所补充和修改。

由于《大司乐》本是周代乐官职文,属于“周官”类文献,故被后代儒家学者(刘向、刘歆)整合进《周官》(《周礼》)中,形成《周官》(《周礼》)中的乐官文本;又由于“礼”“乐”在周代礼乐制度环境下本来相辅相成,相须为用,承载儒家“乐教”教义的《大司乐》文本被收进《周官》(《周礼》)中,体现出礼乐相将、相须为用的文化精神,解释《大司乐》的《乐记》被收进《礼记》文本中,成为解说礼乐关系的重要释经文献。

《周礼正义》

《周礼正义》

因此,不能说《周礼》《礼记》只是“礼学”经典不是“乐学”经典,而应该说它们是包含了“礼学”和“乐学”在内的儒学经典。理解了这一点,我们就不难理解,《周礼·大司乐》其实就是儒学的《乐经》文本文献。

注释:

[1] 班固撰,颜师古注:《汉书》卷四《文帝纪》,第134页。

[2] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷五十《仲尼燕居》,《十三经注疏》本,第1614页。

[3] 参见拙作《论周代礼乐文化中的快乐精神——以先秦儒家阐释为视域》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。

[4] 皮锡瑞:《经学历史》一《经学开辟时代》,北京:中华书局2008年2版,第38—39页。

[5] 参见拙作《子夏“乐教”与〈大司乐〉》,《暨南学报》2022年第6期。

[6] 郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二十二《春官宗伯下·大司乐》,《十三经注疏》本,第787—788页。

[7] 李光地:《古乐经传》卷一《乐经》,北京:中国书店2018年版,第6-8页。

[8] 李光地:《古乐经传》卷一《乐经》,第8-9页。

[9] 郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二十二《春官宗伯下·大司乐》,《十三经注疏》本,第787—788页。

[10] 朱彝尊:《经义考》卷一百六十七《乐》引,《四部备要》本,第856页。

[11] 郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二十二《春官宗伯下·大司乐》,《十三经注疏》本,第790—791页。

[12] 郑玄注,贾公彦疏:《周礼注疏》卷二十三《春官宗伯下·大司乐》,《十三经注疏》本,第793—794页。

[13] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷四十三《杂记下》,《十三经注疏》本,第1567页。

[14] 郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷四十三《考证》,《四库全书》本,第116册第208页。

[15] 王先谦:《荀子集解》卷十四《乐论》,《诸子集成》本,上海:上海书店1986年版,第252页。

[16] 李光地:《古乐经传》卷二《乐记》,第100页。这里所说“此十一篇以魏文侯终,后十二篇又以窦公终”,是指刘向《别录》所载其整理校勘二十三篇本《乐记》,今传本《礼记·乐记》虽有前十一篇(章),但顺序与刘校本有异,而后十二篇则不传。

发表评论 评论 (3 个评论)