人类历史上那些最伟大的思想家,

在生命的最后时刻,

他们是怎么想的,又是怎么做的?

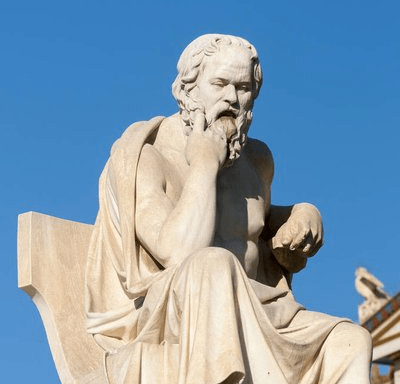

苏格拉底

苏格拉底,古希腊哲学家,思想家

有个人告诉苏格拉底:“三十僭主已经判你死刑了。”他回应道:“随他们吧。”同样地,苏格拉底将问题扔给了起诉者以及陪审团,声称他们应该自信地面对死亡。被判决死刑之后,苏格拉底用以下的惊人之语结束了发言:

“现在分手的时候到了,我去死,你们活着;究竟谁过得更幸福,只有神知道。”

这句话浓缩了古典哲学对待死亡的态度:死,完全不值得恐惧;相反,死还是生之所依。苏格拉底谜一般的遗言——“克里同,我们应该向阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)献一只鸡”,表达了死是生之良药的观点。阿斯克勒庇俄斯是医药之神,遭受疾病之苦的人们在睡前向他敬献牺牲,希望他能够唤醒患病之人。 所以,死亡,只是一场治疗性的沉睡。

第欧根尼

第欧根尼,古希腊哲学家,犬儒主义者

当被问及他想怎样被埋葬时,第欧根尼说“脸朝下”。色尼亚德斯问他为何要这么做,结果得到了一个谜一般的答复:

“因为用不了多久,朝下的脸就会翻过来转而朝上。”

伊壁鸠鲁

伊壁鸠鲁,古希腊哲学家,无神论者

在遭受了两周肾结石引起的折磨之后,伊壁鸠鲁死于肾脏衰竭的极端痛苦。但是,在临终之时,朋友和学生围在他身边,他走得很是欣慰。在写给赫尔马库斯的最后一封信中,伊壁鸠鲁写道:

“在我生命中最幸福也是最后的一天中,我正在遭受着膀胱与肠子疾病的折磨,这些疾病的情况到了最严重的程度。”

但是,令人吃惊的是,他继续写道:

“但是,只要想起了我的理性和研究成果,想起它们所带来的灵魂满足感,就足以抵消所有的病痛。”

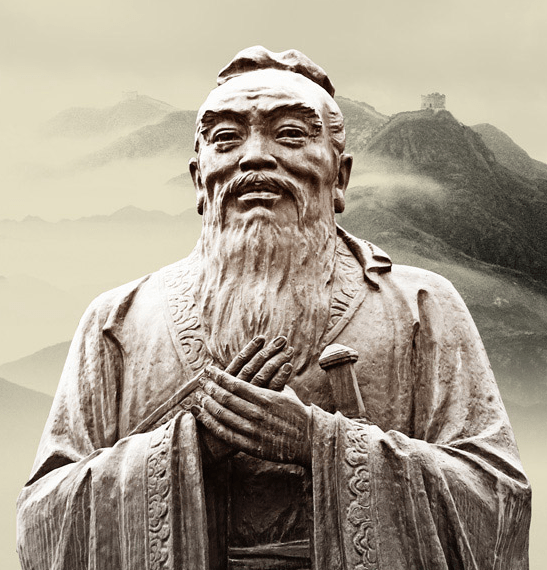

孔子

孔子,中国思想家,儒家学派创始人

传说中,当孔子知道自己大限将至时,在梦中出现了如下的绝望场景:

“天下无道久矣,莫能宗予。昨暮予梦坐莫两柱之间。(这个世界失序已经很久了,没有人能理解如何实现的理想。昨晚,我梦到我坐在两柱之间的祭品之中,棺椁置于其中。)”

庄子

庄子,中国思想家

当庄子将要去世的时候,他的学生们想要为他筹备一场儒家式的豪华葬礼。但是他拒绝了,说:“太阳和大地将是我的棺椁。”学生们表示反对,说道:“我们担心您的身子会被乌鸦和老鹰啄食。”庄子给出了很有名的回答:

“放在地上是被乌鸦、老鹰吃掉,埋到地下是被蝼蚁吃掉。所以,你们是在夺乌鸦、老鹰之食而喂蝼蚁,何必这样偏心呢!(在上为乌鸢食,在下为蝼蚁食,夺彼与此,何其偏也!)”

对庄子来说,存在即合理,没有什么东西是不好的。死亡只是从一种存在形式向另一种形式的转变而已。如果我们能在此存在中找到幸福,那为何不能也在新的存在形式如蝼蚁之食、乌鸦之食和老鹰之食中找到幸福呢?存在就是由从一种形式向另一种形式的转化而限定的,所有的形式都得按照他们的本来面目被接受下来。所以,庄子写道:

“生与死从未停止过转化。它们是尚未结束的开始。一旦我们理解了这个原理,我们就能在生与死之间获得平衡了。(方生方死,方死方生,方可方不可;方不可方可。)”

奥古斯丁

奥古斯丁,古罗马天主教思想家

《奥古斯丁传》是在奥古斯丁去世三十年后由波西迪乌斯主教撰写的。在希波城受到“汪达尔人与阿兰人以及一些哥特人部落和其他部族人组成的蛮族军队”长达十四个月的围攻时,奥古斯丁病倒了,严重发烧。霍诺拉特(Honoratus)问他,主教和神父们在面对敌人时是否应该辞掉教会的职位,奥古斯丁写了一篇极为雄辩的长文谴责这种做法。他认为,神职人员的义务就是与信众们站在一起,而不是把他们交给异教的“恶狼”。奥古斯丁在76岁时去世了,那时他已经在位于今天阿尔及利亚的希波城担任了四十年的神父和主教。快要死的时候,他要求独处。奥古斯丁让人抄写了大卫的诗篇,朗读着它们,“泪水涟涟不绝”。 奥古斯丁没有留下遗嘱,因为作为一个穷人,他没有任何可以留下来的东西。

马基雅维利

马基雅维利,意大利政治思想家,历史学家

马基雅维利在失意中死去,留下了陷入极端贫困的家人。在生命的最后几年,他被赶下了他所渴望的政府职位,因为他过去与美第奇王室关系密切,而美第奇王室此时已经失去了在佛罗伦萨的统治权力。

自打死后,马基雅维利就拥有了举世无双的恶名,莎士比亚在《亨利六世》中说他是“没人性的马基雅维利”。我更倾向于卢梭对马基雅维利的评价:“一位诚实的人,一位好公民。”在去世前两个月所写的一封信中,马基雅维利这样写佛罗伦萨:

“我热爱我的故乡胜过热爱我的灵魂。”令人伤感的是,这无法阻止该城的公民们忘恩负义、变幻无常、撒谎骗人。

托马斯 · 莫尔

托马斯·莫尔,英国政治家,人文主义者

由于涉嫌忤逆教皇的权威,莫尔拒绝祝福亨利八世与第二任妻子安妮·波琳(Anne Boleyn)的婚姻,就被当作叛国者而被判死刑。这意味着莫尔要遭受可怕的绞刑,并且尸体被大卸八块,尽管亨利八世后来颇为大度地将绞刑改为斩首。在伦敦塔监狱中,莫尔写了一篇很美的对话,名为“快乐对苦难对话录”。对话结尾,莫尔对惨死的前景进行了深刻的思考。在结论中,莫尔颇有英雄气概地表示,只要想到基督的惨死,就足以使我们满足于为了他而惨死。莫尔写道:

“记住,如果可能仅仅由你我承受世间全部的痛苦,却能够让我们永远享有所向往的欢乐,这点痛苦就不算什么。因此,我请求你不要忘记那种欢乐,将所有世俗痛苦从心中驱逐。”

在登上行刑台的时候,莫尔对行刑官说道:

“你保证我安全上去,至于怎么下来,我自己都安排好了。”

作为对传统行刑仪式的显著改变,莫尔蒙住了双眼,平静地等待执行。

霍布斯

霍布斯,英国政治家,哲学家

在著作《利维坦》(Leviathan)中,霍布斯对处于自然状态下人类生活的著名描述(famously)是这样的:“孤独、贫困、卑污、粗鄙并且短寿”。尽管霍布斯的生活不乏戏剧性——当年他的母亲因受到西班牙无敌舰队的惊吓而诞下了他,此外他与国王和国会之间的关系也存在问题,但至少对他而言,上述几个词语中似乎没有一个适用。他一直活过了90岁,始终笔耕不辍、著述颇丰。这在17世纪动乱频频的英格兰无异于奇迹。

关于死亡,他写道:

“我们不该为一个人的离世长久地哀悼,不然我们就没多少时间哀悼其他人了。”

霍布斯患上了“痛性尿淋沥”,即在排尿时剧烈疼痛,很可能是膀胱溃烂所致。据说,他曾经对一个医生讲过,如果能找到一个洞,爬进去逃离这个世界,他会感到愉快些。在一次中风后他右半边身子瘫痪,之后便离开了人世。

笛卡儿

笛卡儿,法国哲学家

在斯德哥尔摩,笛卡儿只有一个朋友:法国大使夏努(Chanut)。不幸的是,导致笛卡儿死亡的病毒就是他传染的。然而夏努放了放血就痊愈了,但笛卡儿认为那种治疗方法是荒唐的,他希望能自然病愈。他持续发烧,十天后恶化。据说,在丧失意识之前,笛卡儿以苏格拉底或普罗提诺的方式说了以下的话:

“我的灵魂啊,你被囚禁了那么久,到了摆脱肉体重负,离开这囚笼的时候了。你一定要鼓起勇气,快乐地接受这灵肉分离之痛。”

伏尔泰

伏尔泰,法国思想家,文学家

有关伏尔泰以84岁高龄在巴黎去世存在很多传闻。孔多赛的《伏尔泰传》一书中记载,一位修道院长接到了伏尔泰临死前完成的宗教忏悔书。伏尔泰在文中宣称自己“在天主教中诞生也要在天主教中离世”。得知这一消息,圣稣尔比斯教区的教士勃然大怒,提出要与这位怀疑论的启蒙哲学家就神学进行一场更为详尽的讨论。教区牧师知道伏尔泰已在他不知疲倦的反对天主教会的演说中否定了基督的神圣,于是不断在伏尔泰耳边大喊:“你是否相信基督的神圣?”伏尔泰对此回答说:

以上帝的名义,先生,不要再同我多提这个人了,让我平静地死去吧!

另一个版本是这样的:伏尔泰眼看就要咽气了,突然床头灯闪了一下,让他大呼:

“什么声音?是地狱之火已备好了?”

而他的《哲学辞典》里分明写道:

“地狱之说是用来愚弄贫民和无知者的傻话。”

休谟

休谟,英国哲学家

在简短的自传中,休谟提到1775年他被“自己肠子中的失调击垮了”,而且“足以致命,无法治愈。我如今希望速死”。

令人惊叹的是休谟面对死亡时的平静和接受命运时的满足。在亚当·斯密与休谟私人医生的往来信件中,反复出现的一个词是“高兴”。斯密提到,休谟在离世前几天还在高兴地阅读琉善的《死人对话录》一书。因此,休谟这个无神论者是高高兴兴地面对死亡的,并无半点忧愁。由此,斯密说:

“无论是他生前还是身后,我总是这样理解他,也许只有接受了人类意志薄弱的本性,才会距离有智慧和德行的人越来越近。”

狄德罗

狄德罗,法国思想家,哲学家

狄德罗临死前最后一句话是说给女儿安琪莉可·德·旺德尔夫人的:

“通往哲学的第一步就是怀疑。”

尽管对狄德罗死亡的事实还存在一些疑点,例如死亡的确切日期、地点,以及是否有牧师来过,但他女儿的证词还是非常感人的。

他临终前是充满尊严的。他的保护人、俄国的叶卡捷琳娜女皇邀请他到圣彼得堡,这次精疲力竭的旅行结束后,狄德罗就病倒了,卧床不起,并且打算不再开口说话。他的病情有过短暂好转,能和妻子相守于饭桌前。他喝汤,吃白煮羊肉和菊苣,然后尝了颗杏子(有的地方说是草莓)。安琪莉可叙述如下:

“妈妈想拦住他,不让他吃那个水果。但他却说,你以为我吃这么个东西就会死吗?他把杏吃了,然后双肘支在桌上吃了一盘子樱桃,轻轻咳嗽了一声。妈妈问了他一句,他却没有回话。抬头一看,他已经死了。”

边沁

边沁,英国哲学家,经济学家

坐落在高尔街(Gower Street)的伦敦大学学院,在其主建筑物南端的北部回廊处,杰里米·边沁的遗体放置于此,他笔直地坐在一个镶着玻璃窗的木制橱柜里,那橱柜有点儿像古老的电话亭。

在《自我偶像,或死者继续为活人所用》一文中,边沁准备了详细的死后遗体处理以及遗体展示的说明。如果宗教礼制将塑像作为一个虔诚的物品,那么边沁的“自我偶像”则体现了一种反宗教的戏谑精神。这种“自我偶像”,是无神论人士为了子孙后代的小小益处而将自己的模样保存下来。边沁提到他弄“自我偶像”的意图是:

“希望人类可以从我的死亡中获得些许利益,迄今为止在活着时我鲜有机会做出贡献。”

就其本身而言,边沁的遗体对宗教的死亡禁忌来说是一种死后的反抗,是伦敦大学学院创办精神的具体体现。该学院建立于1828年,是英国首个摆脱了国教禁锢的高等学校。

海涅

海涅,德国诗人

海涅的文笔和智慧,比起同一时代的德意志同胞们来说,更接近狄德罗或劳伦斯·斯特恩(Laurence Sterne)。他曾经这样说过:“如果问一条水中游曳的鱼感受如何,它会这样回答:‘如同海涅在巴黎。’”而他恰恰也在那里辞世,大约是死于梅毒。

他的临终话语是:

“神会宽恕我,这是他的职责。”

胡塞尔

胡塞尔,德国哲学家

尽管青年时期就接受了路德新教,但胡塞尔的犹太血统,导致1933年希特勒掌权之后他就被弗赖堡大学驱逐了。胡塞尔过去的学生海德格尔接过了胡塞尔在大学的哲学讲席。海德格尔甚至禁止这位自己过去的导师进入图书馆。

在1935年到1936年间,随着黑暗传遍欧洲大陆,年迈的胡塞尔前往维也纳和布拉格做讲演,讲演内容最终都进入了他最后一部未完成的著作《欧洲科学的危机与先验现象学》。在胡塞尔看来,哲学是绝对自我责任的免除,哲学家是“人类的公务员”。他总结道,哲学家的责任就是直面“灵魂中的野蛮仇恨”,并运用“理性的英雄主义”来复兴哲学。在如今这样的危机时代,“优秀的欧洲人”面对的最大危险是倦怠,拒绝承担运用理性反对野蛮的哲学斗争。

据他的前助手、忠实的门徒路德维希·朗德格雷伯(Ludwig Landgrebe)所说,在被最后夺去他生命的疾病折磨的时候,胡塞尔唯一的愿望就是:能像个哲学家一样死去。胡塞尔拒绝了教堂的劝告调解,他说:

“我已经像个哲学家一样来到这世上,如今我希望能像个哲学家一样离开。”

萨特

萨特,法国哲学家,作家

在去世的前些年,萨特说:

“死亡?我从没有考虑过这个问题。在我的生命中没有死亡的一席之地,它总是被排除在外的。某一天,我的生命将会终止,但我不想让生命受死亡之累。我希望我的死永远不会进入到我的生活中,不要限制住我的生活,我始终希望自己是生命的主宰。”

眼瞎了,牙掉了,几乎丧失了工作能力;酗酒、吸烟以及毒品腐蚀了他的身体,摧毁了他的健康,萨特生命最后一年的境况真是让人不忍细看。但他似乎有不可思议的能力——比情欲更真实——使得一群美丽柔弱的女子环绕在他身边,她们在经济上依赖他。萨特总是称为“海狸”(Beaver)的西蒙娜·德·波伏瓦,终生都对他保持了忠诚和热情。他生命的最后十年中多次进行医疗急救,最后一次,萨特回光返照,忧心忡忡地问波伏瓦:“我们该怎么处理葬礼的费用啊?”在咽气前,萨特闭上眼睛,握着波伏瓦的手腕说:

“我非常爱你,我亲爱的海狸。”

尽管无神论是理解他人生与哲学的途径,但1974年和西蒙娜·德·波伏瓦共同接受采访时,萨特说了些令人费解的话:

“我不觉得自己是偶然的产物,更不是宇宙中的一粒尘埃,而是有计划、有准备、有指望的造物。简单来说,就是一种只有造物主才能创造出来的存在;这种创造之手的思想指的就是上帝。”

不过呢,正如有一次上课我正在讲黑格尔时,一位学生曾对我说过的:人们喝醉了就会胡说八道。

鲍德里亚

鲍德里亚,法国哲学家,社会学家

作为向社会学专业创始人之一的埃米尔·杜尔凯姆(教授转变专业的一种致意,鲍德里亚写道:

“哲学导致死亡,社会学则导致自杀。”

他的最后一本书《冷记忆5》中提到,当被诊断出最终使他致命的癌症时,鲍德里亚表示他从未想象过死亡。对他来说,这是最好的态度,因为它意味着死亡仍然是一件令人吃惊的事,一件偶然的事情,充满魔力,是在同生活决斗中的一个陌生对手。他精辟地写道:

“死亡把事情安排得很好,因为正是你缺席的事实,使这个世界明显更不值得生活于其中了。”

本文转载自公众号 艺术与哲学

那特艺术学院现有美术学、设计学、建筑学、影视学、艺术学理论、艺术商学 六大门类 600节艺术类课程,从规矩到天赋,从技术到情怀, 中、美、法、英、意、荷兰等国教授专家通过视频课程,提供给观众不一样的视角、维度和研究方法。 中英字幕,让你足不出户即可亲近和了解艺术。点击👇

那特艺术学院全球艺课

- 全 球 在 线 艺 术 课-

Art Course Online

那 特艺术学院

LOVE ︳ACADEMY ︳RESEARCH ︳THOUGHT

微博:@那特艺术学院

网站:www.lart.org

联系我们(特派员微信号):nate_hz

艺术爱好者入群请加(特派员微信号):nate_hz

发表评论 评论 (5 个评论)