题图来源:南方都市报

现任浙江大学人文高等研究院敦和讲席教授、中西书院院长的知名学者刘东是八十年代文化热中的积极分子。他相继参与了“走向未来”“文化:中国与世界”等在改革开放后产生重大影响的系列丛书的策划、译介、编辑、出版工作。1988年,刘东又开创了国内规模最大、延续最久的中国研究学术译丛“海外中国研究丛书”,后来又拓展了“人文与社会译丛”“西方日本研究”“西方韩国研究”“同一颗星球”书系等。

本文原题“海外中国研究丛书的三十年与我的学术研究生涯的三十年”,系独立书评人许金晶和南京出版传媒集团副编审孙海彦于2018年10月27日下午在清华大学对时任清华大学国学研究院副院长的刘东教授的专访,比较系统地梳理了刘东老师主持海外中国研究丛书三十年的学术出版与研究历程,感谢作者授权群学书院全文发表。

延伸阅读

刘东:让孔子和苏格拉底对话

我的学术研究生涯

与“海外中国研究丛书”三十年

文 | 许金晶、孙海彦

许金晶:今年(编者注:2018年)是“海外中国研究丛书”出版30周年。在引入访谈主题之前,请您梳理和介绍一下您个人的求学经历与学术研究生涯。

刘东:我老家在山东,生在徐州。五年级的时候因为文革停课,而“复课闹革命”之后,也只上了很短时间的初中。15岁就被分去徐州机械厂做童工,,这个厂子后来改名叫徐州矿山设备制造厂。在工厂8年后考大学,阴差阳错考到了南京大学哲学系,毕业以后分到浙江大学马列教研室,就是后来的社科系。但南大的老师还怀念我,就把我调回来了。一两年后我不满意自己,又考到北京,跟李泽厚老师(1930-2021)读博士。我还没到北京,我的本科论文《西方的丑学》已经被“走向未来”丛书出版了。当时北京的思想文化界正处在比较火热的状态,有“老中青”三个山头,老的叫“中国文化书院”,中的叫“走向未来丛书编委会”,青的叫“文化:中国与世界编委会”。

刘东:《西方的丑学》

四川人民出版社1986年

“走向未来”丛书之一

许金晶:就是三联的那个。

刘东:那时候还不是三联。最早的时候叫“中国与世界”,第一本书是在工人出版社出的。李泽厚说“中国与世界”像是说旅游的,就在前面给加了一个“文化:”,很拗口。但当时文化界刚学会洋腔洋调,喜欢什么东西都加个“:”。三联书店本来是人民出版社的一个副牌子,有点类似现在的东方出版社,独立出来后,他们正好有这么个大计划,包遵信(1937-2007)就介绍我们认识了。其实到现在三联书店自己选题一般是比较轻的,只有这个选题是比较厚重的。我在外地时已经是“走向未来”和“文化:中国与世界”这两个丛书编委会的成员了,自然也就急于进京。二十世纪下半叶,那一段时间中国学术界和思想界最为活跃,尤其是北京。

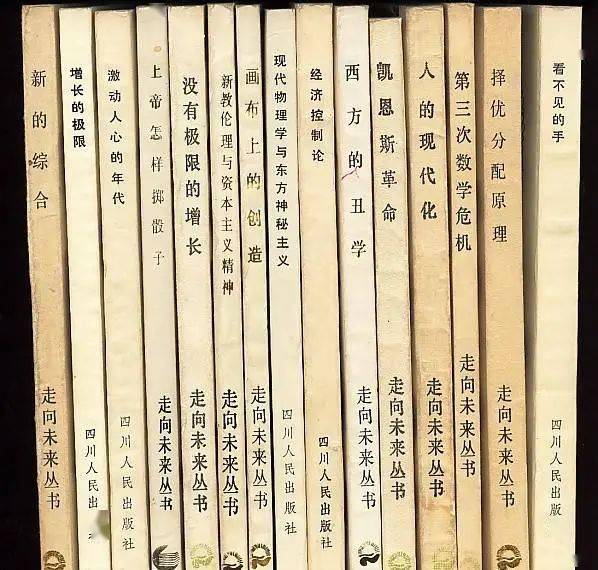

“走向未来”丛书部分书影

我在浙大和南大都是教西方美学史。考博士时,报考的是中国美学史方向,但导师用西方美学史作考题。现在看起来这个理由不一定对:越是搞古老的东西,越是要用最新的方法。《美的历程》是这么写的,李老师也这么提,正好也符合我当时的知识结构。我没有读过硕士,但因为《西方的丑学》出版就作为同等学历考了,这和我今天能坐在这个办公室有非常大的关系。毕竟在李泽厚门下,中国的文化传统深深嵌入了我的生命中,后来无论是做汉学、国学、美学,都跟这个有关,对我来说这是一次大的转向。

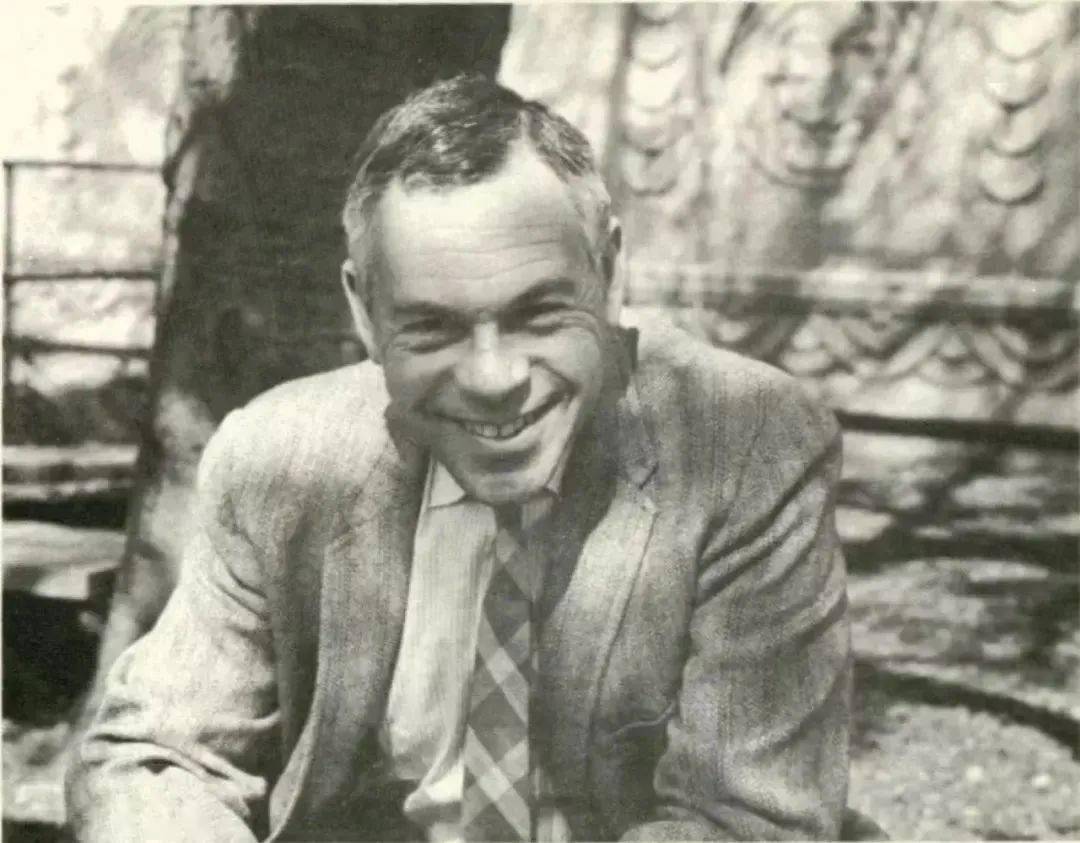

李泽厚先生

前几天《现代快报》的陈曦问我,是1989年还是1990年毕业?我的同届同学都是1989年毕业的,那时我也写完博士论文了,可突然不许我的老师主持答辩。我就到歌德学院学了一年德语。他本来是中国学术界第一人,突然变成了一个很大的批判目标,后来气氛又放松了,我就在第二年答辩了。答辩后被分到社科院外文所理论室,有段时间分出了比较文学研究室,我也是成员。过了十年我调到北京大学中文系比较文学研究所,教了十年比较文学。还在北大开了国际汉学的课,招了一些博士生。那时“海外中国研究从书”大概十多年。

许金晶:对,十年多了。

刘东:已经有一定的声势了。比较文学研究所做了一个项目,严绍璗(1940-2022)一直在研究日本汉学,孟华研究欧洲汉学,把我拉进来研究美国汉学。实际上我们研究的对象是不太一样的,他们两人都研究比较老的汉学家,这些学者已经不在人世了。我研究美国汉学正好相反,研究的汉学家大都是当世的,我也都见过,个别没见过的人我讲课时都要特别提出来,比如列文森(Joseph R. Levenson,1920-1969)、拉铁摩尔(Owen Lattimore,1900-1989)、费正清(John King Fairbank,1907-1991),表示很遗憾。

上:列文森;下左:拉铁摩尔;下右:费正清

2009年我到了清华国学院。在此之前,北大、清华两个学校的接触就很多,也互相挖人,我们没动心,后来邀请我们来恢复清华国学院。这就把我们吸引住了。清华国学院是文科类学术的圣地,能恢复的话,我们想请谁,谁都会来。国学院的几位导师是中国现代学术的开山,尽管他们的学术观点不见得人人同意,可开山就是开山。比如王国维(1877-1927)的《红楼梦评论》,句句我都不能同意,但这篇文章不光是新红学的开山,还是中国美学的开山,也是中国比较文学的开山,我这一辈子做的研究都跟这些有关。北大的文科生是全国最好的一批,在那边教书,我原本觉得自己的生活没有什么特别的挑战了,再招学生,再写书,再开课,也就这样了。在清华国学院还会有新奇感,还会遇到新的挑战,后来我创办了三个系列丛书。我在北大除了教书,是以培养博士生为主的,到这以后也带博士生,但带的博士后更多。可能国学更难,它是传统学术文化的总称,无论是学文、学史、学哲,到我这触类旁通,增加两年的修养,师徒之间其乐融融。如果是刚读博士,跟他讲国学,恐怕他顶多钻一个小的牛角尖。

1926年,清华国学研究院首届毕业生师生合影

这又十年了。除了“海外中国研究丛书”是坚定不移地坚持了三十年,我的性格大概过十年就会不安分,如果在美国,说不定换个城市。在中国我换了三家最主要的最高学府,每家十年,都在北京。其实我更喜欢有挑战性的。清华国学院已经很不错了,人虽少,却都是精兵强将,算是一方重镇。

许金晶:您1988年创办“海外中国研究丛书” 的时候,正在社科院读博士。当时是怎样的契机促动您创办了这套丛书,您又是怎么找到江苏人民出版社做出版合作对象的?

刘东:这就要说到几个积极因素。第一个积极因素是我内心的阅读冲动和求知欲,我一直在大量阅读,但当时在中国能够读到的外文书还是很少的。而我当时工作和求学的单位在这方面具有其他地方不具备的优势。哲学方面,社科院哲学所的外文藏书为我的阅读提供了很大便利。哲学所的几代学者,从金岳霖(1895-1984)、贺麟(1902-1992)开始,到李泽厚老师包括叶秀山先生(1835-2016),一直在丰富所里的藏书。哲学所的哲学类外语书当然比不上哈佛,但一般的美国大学还不一定比得了我们。

另外,吸引我来北京的一个很大的原因,就是北京的藏书要比外地丰富得多。国家图书馆那时还在北海,叫北京图书馆,有不少外文藏书。可惜的是当时不能办新的借书证。不过,好在我有个亲戚有一张国图的借书证,他在文革前就办了,但这个亲戚年事已高,我就把我的照片贴在他的照片下边,写上“已同意”,盖上章,我帮他去借书。国图有一个西文新书陈列室,我老在那翻书、读书,一方面查阅与博士论文有关的资料,同时也发现了不少海外汉学方面的好书。

北京图书馆旧址(现为国家图书馆古籍部)

当时北京会有一些汉学家过来,他们喜欢去社科院近代史所和人大清史所,这两家是知道海外汉学信息最快的。当时每个人做研究时可能知道一些与自己的领域相关的海外学者,比如梁漱溟(1893-1988)肯定知道艾恺(Guy Salvatore Alitto),李学勤(1933-2019)肯定知道艾兰(Sarah Allan),但总体上大家对汉学家知之甚少。不过,这一点的知晓还是很大程度上让我们感到好奇而且兴奋。他们的研究这么独特,质量也不错。我对汉学的喜欢最早是在浙大时,那时借了一套两本非常奇怪的书,商务印书馆在中国最为艰难的时候出的,叫《外国资产阶级是怎样看待中国历史的》。从书中我第一次知道拉铁摩尔,而费正清以前就知道,这次看了一些说法。后来南大庆祝“五四”的时候要我讲话,我专门引用了费正清,说青年的概念太模糊了,“五四运动”按照费正清的说法是中国知识分子第一次以独立的姿态走上历史舞台,应该是知识分子节。我有了这方面的爱好,就不断在国图和社科院看这类书,这是一方面。

《外国资产阶级是怎样看待中国历史的》

商务印书馆1961年

还有一方面,我从南京大学年轻的同事那里得到了不少学术信息。南京大学和霍普金斯大学建立了中美文化研究中心,汉学家直接来教书了。中美中心我有不少朋友,他们也给外国人上课。这也是我了解海外汉学的一个契机,逐渐知道了一些。我们早期选的书,如本杰明·史华兹(Benjamin I. Schwartz,1916-1999)《寻求富强:严复与西方》(Search of wealth and power : Yen Fu and the west)、格里德(Jerome Grieder)《胡适与中国的文艺复兴》(Hu Shih and the Chinese Renaissance)、费正清《中国:传统与变迁》(China:Tradition and Transformation),都不错,这就跟之前的知识准备有关。

但光有知识准备也未必想要出书,只想不断地看,如果没编丛书,说不定我看的书更多,因为后来花了很多时间看稿子、找译者。刚才我讲过,我到北京来的时候,正逢整个中国到现在为止都没有的文化热潮,我又身兼两个编辑部的编委,跟南京大学那一批朋友比,我的名声会比他们更大一些。另外,我熟悉编辑流程,这是一个很高的技巧,可以让我利用自己的知识优势,和出版社的优势强强互补。如果调到出版社就陷入文山会海和各种稿件的海里去了。

“走向未来”丛书开启了制度上的创新,即创立编委会。出版社是事业单位,利用大家的学术热情,就有了一个编外的编辑部,这是从“走向未来”丛书开始成功的,也使江苏人民出版社动心。“走向未来”丛书什么形式都有,也写、也编、也译,内容上古今中外无所不包,这是当时最早的丛书,可以说是始祖鸟。那时“文化:中国与世界”有好几个系列了,有能挣快钱的新知文库,是口袋书,也有大厚本,我们还办了一个同名的丛刊。

《文化:中国与世界》丛刊书影

江苏那边对文化一直都是很热忱的,不像有的地方冒进,总是温文尔雅的,可一旦干了就成功。南京那边有些朋友的想法就是刘东你得回来干这个事。但我到北京后忙的不得了,他们都已经到高云岭跟当时江苏人民出版社的副总编辑史家骅开会了,我还在社科院研究生院,赶紧坐车去首都机场,掏钱买机票,跟公共汽车票似的,然后上飞机,这是我第一次坐飞机。我在飞机上修改他们给我的官样合同,下来后打出租车到出版社,正好出版方跟我这些朋友在那僵着呢。我进来后把我改的稿子念完了,大家鸦雀无声,最后说就这样吧,说明这种制度文化在当时中国是最先进的。

对于“海外中国研究丛书”,当时出版社有不同的声音,说外国人讲中国哪能行?连汉语都说不利落。当时跟我们竞争的还有一套书,就是山西经济出版社的“中国当代经济学家文丛”,大经济学家讲经济,有《于光远选集》、《薛暮桥选集》、《许涤新选集》等等,最终是读者们用手里的钞票当成选票选了我们。坦率地说,那些老先生当时掌握的经济学知识,肯定不如后边包括林毅夫、樊纲、郭树清等学了新知识的人。他们比较老旧,讨论的问题还没有超出《资本论》的范围。总而言之,一方面是制度上的创新,一方面是知识上的准备,这套书就出了。

“中国当代经济学家文丛”部分书影

山西经济出版社出版

“海外中国研究丛书”是我们最早叫出的,这应当是非常领先的,当时很少有中国人知道什么叫中国研究、什么叫汉学。我们很自觉地跟上海古籍出版社王元化(1920-2008)主编的“海外汉学丛书”区别开。我关心中国近代的事情,这当然是中国研究。我的老师庞朴(1928-2015)一开始不懂,他有一天跑到上海跟王元化谈得比较好,跟元化先生说,“没关系,我回去以后就跟刘东说咱们两家合并”。他把我喊来了,我听了一会儿说,“你不知道,这不是一个知识领域”。尽管这套丛书的序言是我写的,可我当时在读博士,就找了我的两位导师挂名。

庞朴先生

王元化先生

“海外汉学丛书”书影

上海古籍出版社

许金晶:庞朴先生跟李泽厚先生。

刘东:实际上他们两个人啥也没管。我写的这篇序言李老师给改了几句话,并加上了一句 “他山之石可以攻玉”。我对这种用俗的套话并不喜欢,但也没办法。1989年以后,因为种种的原因,出版社提出不再由这两位老师挂名,很长时间僵在那出不了,跟我博士论文答辩一样。最后,还是尊重了出版社的意见,就把原先的稿子找来,删去了“他山之石可以攻玉”。李老师改那几句话,读起来会有这样的感觉,就是说我们面临着西方汉学知识的海洋,产生了某种敬畏感。我还写了一句,说其实我们和你们都在共同思考着这些东西。李老师改后的意思好像成竹在胸,成败已定,欢迎论评。我想保留一种谦虚的口气。此外,我还觉得他们的观点不是我的观点,汉学家不一定是政治正确的,所以我写这句话还有政治上的考虑。也就是我们后来喜欢说的话:我并不同意你的观点,但是我捍卫你发言的权利。

发表评论 评论 (2 个评论)