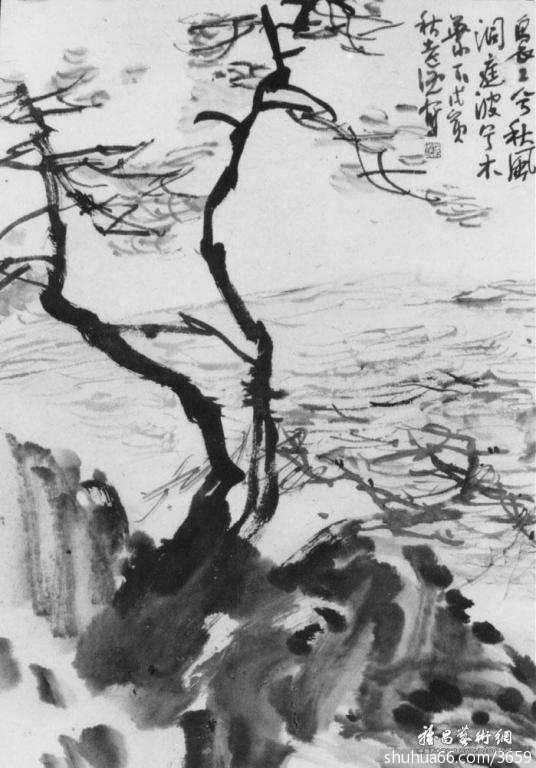

沧海君的画,混沌淋漓,离世绝俗,使我有洞心骇目之感。

水墨大写意,是中国绘画史上的一朵奇葩。王洽、二米的山水,梁疯的人物,青藤的花卉,无不于正常视野中的绘画之外,别开了一个尽情发挥画家主观意绪冲动的天地。用潘天寿先生的话说,画有正(平)、奇之分,“画事以奇取胜易,以平取胜难。然以奇取胜,须先有奇异之秉赋、奇异之怀抱、奇异之学养、奇异之环境,然后能启发其奇异而成其奇异。如张藻、王墨、牧谿僧、青藤道士、八大山人是也,世岂易得哉?”“以奇取胜者,往往天资强于功力,以其着意于奇,每忽于规矩法则,故易。以平取胜者,往往天资并齐于功力,不着意于奇,故难。然而奇中能见其不奇,平中能见其不平,则大家矣。”“落地和尚(弘智)云:不以平废奇,不以奇废平,莫奇于平,莫平于奇。可谓为奇平二字下一注脚。”这里的难易之分,应该有两层意思:第一层意思,是就入门而言。由于“忽于规矩法则”,所以奇崛之门易入,由于注重“规矩法则”,所以平正之门难入。第二层意思,是就取得成就而言。由于“须先有奇异之秉赋、奇异之怀抱、奇异之学养、奇异之环境”,所以以奇取胜更难,“世岂易得哉”;由于无“须先有奇异之秉赋、奇异之怀抱、奇异之学养、奇异之环境”,所以以平取胜更易。这只要看一看画风规整画风平正之路的,唐宋的画家,吴道子、李成、黄筌等,“天资并齐于功力”,固然卓然大成,而莫高窟的画工,两宋的画院众史,王希孟、张择端,“天资弱于功力”,亦无不成绩斐然;而画风写意画风奇崛之路的,明清的画家,乃至今世的画家,青藤、八大、石涛、老缶、齐白石、潘天寿等,“天资强于功力”,固然卓然大成,而“天资并弱于功力”的“家家石涛、人人昌硕”,则不免攻于“荒谬绝伦”(傅抱石语)。这就是我反复强调的“世有平常之事,平常之人,又有非常之事,非常之人。非常之人为非常之事则可,青藤、八大是矣;平常之人为非常之事则殆,家家石涛、人人昌硕是矣;非常之人为平常之事真无上功德,咸熙、龙眠是矣;平常之人不为平常之事可乎?莫高众工、翰林诸史是矣”。

沧海君以水墨大写意擅长,人物、山水、花鸟无不涉足。论画风,当然属于奇崛的非常之事,而不是平正的平常之事。那么,其人呢?

对于古代的画史、当今的画坛,我自以为几乎没有不知道的名头,然而,在友人介绍我获悉尹沧海的名字前,我竟未闻其名。而他的履历,从1990年毕业于天津美术学院中国画系,到2003年获南开大学艺术博士学位,从往来于各大丛林参拜高僧大德,到执教于南开大学任教授、博导,从“天下无人不论”的范曾先生的弟子,到作品被国内各大图书馆、博物馆、人民大会堂等机构收藏,这一系列事迹,都是可以大肆炒作的好材料。在当今的名利场上,多少没有这些材料的画家,都把自己炒作到了名闻天下,在沧海,只要把这些材料实事求是地摆出来,世人自会作出比较的结论。因此,在这件事上,我首先责备的并不是自己的孤陋寡闻,而更慨叹:“这是一位奇异之人。”

潘天寿先生所说奇异之人的“奇异之秉赋,奇异之怀抱”,主要由与生俱来的先天因素所决定,后天的作为不是一点儿没有作用,但毕竟是其次的;“奇异之环境”更是社会的因素所决定的,半点由不得自己;但“奇异之学养”却完全由后天的、个人的选择和努力所决定。据沧海自述,“时值壬午,来日大难,余心之赤诚与现实之冰冷如冰火相迸,一时万念俱灰,颇有世人莫我知之慨”。有这样遭际的人,应该愤世嫉俗了吧?一腔牢骚,痛苦煎熬,桀骜不驯,盛气凌人。然而,他给人的印象,竟是“慈眉善目,气静心凝,讲话慢条斯理,甚至有点木讷,使人觉得可亲”。莫奇于平,莫平于奇,这又是其人为真奇而非伪奇的一个重要表征。并世之人,以奇自炫者多矣,惊世骇俗,矫揉造作,心之炎热与现实之势力如薪火相发,利欲益炽,颇有世人皆我知之骄,实与“奇异之学养”是南辕北辙的。

沧海又自述:“不意天佑愚人,因缘随喜,内观洗性,欢喜心、清净心、平等心已了然物外。”这又是其“奇异之学养”的一个表征。多少人,炎热之心与现实之势力如薪火相发,犹不知满足,不知感恩,不断抱怨,在沧海,竟能感恩“天佑”,洗现出一颗“了然物外”的“欢喜心、清净心、平等心”。什么是 “欢喜心”?就是不怨恨。什么是“清净心”?就是不躁热。什么是“平等心”?就是不自觉“我高人一等”。“学问莫言我大于人,大于我者还多;境遇莫言我不如人,不如我者犹众”,这是古人的箴言。有了这样的念想,“知不足”的动力就不会化到对社会给予的追求上,而必然化到对自身学养的追求上。人处世上,不如意事十常八九,若“愤愤”于心头,则八九化为千百;若“当即放下”,则八九化为乌有。这是就 “物”而言,所以要“了然物外”。人“以绘事为本业”,常苦于画不好,若“愤愤”于心头,则层楼更上;若满足了,“当即放下”,则不进反退。这是就“我”而言,所以要“痴于艺事”。沧海自言:“唯山林之想,则与日俱增。”这个“山林”之想,就是对“物”的“放下”,又是对“我”的要求,对“艺事”的“痴”迷。任何人,都有“放下”的事,也有放不下而“痴”迷的事,问题是“放下”的是什么事,放不下的又是什么事,不同的选择,反映了人的不同“学养”。

以上谈的是对沧海其人之“奇异”的印象,同大多数人是如此的不一样。接下来就要来谈他的绘画。从表面上来看,与大多数人似乎是一样的,不求形似,游戏翰墨,以奇取胜。但由于其人的不一样,实质上还是不一样。这就像同为香玉拥怀,在柳下惠与登徒子是绝不可能同日而语的。这无非还是“非常之人为非常之事”和“平常之人为非常之事”的分别。作为平常之人的鲁男子,我对柳下惠的坐怀不乱存有高度的敬意,但却坚决反对推广坐怀不乱。当年张大千先生高度评价石涛的“风神为不可企及”,但却坚决反对自己的学生学石涛、学文人画,要求他们学唐宋的“画家之画”,是同一个道理。这在柳下惠当然不会有异议,不仅不会认为这是在贬低他,反而会认为这是在拔高他。可是,登徒子们却一片哗然,认为这就是在否定柳下惠。大写意画风一度风漫画坛,在有些人的作品中,奇崛的笔墨振聋发聩,郁勃着躁热不平之气;在沧海的作品中,同样是奇崛的笔墨振聋发聩,却沉潜着一股清冷幽静之气,论者喻之为“处阴以休影,处静以息迹”,我认为是十分恰切的。

沧海的画笔,可以看出渊源于青藤、八大、虚谷的传统修养,但青藤的落拓、八大的冷傲、虚谷的寒峭,却被他以“了然物外”的“欢喜心、清净心、平等心”化而为清峻朗润,如“春风奏和鸣”。大写意的笔墨,其意义和价值,历来被认为不在刻画形象、再现真实,而在抒写性灵、表现情感。情感当然也是一种真实,但作为一种主观的真实,又有别于客观的真实。郭若虚《图画见闻志》论气韵非师,认为“书为心画,心画形而君子小人见”。正如刻画客观物象真实的笔墨,必然因物象的变化而变化:轻柔的丝质衣袍用游丝描,粗陋的麻质衣物用折芦描,南方的山石用披麻皴,北方的山石用小斧劈皴。同样,抒写主观情感真实的笔墨,也必然因画家人品的不同而不同:雍和的人品,表现为端静的笔墨;冲动的人品,表现为狂躁的笔墨。这是无法逃遁的。所谓“人品即是画品,画品即是画人品”,在大写意绘画的笔墨中,有着最为典型的印证。

沧海君的笔墨,最可贵的一点在于自然,不造作。“自然”,在张彦远的《历代名画记》中被认为是最高的画品,以下依次为神、妙、精、谨细。虽然,他这个观点是就规整的画风再现客观物象的真实而言的,而不是就写意的画风表现主观情感的真实而言的,但对于侧重主观写意的画风同样适用。无非在规整的画风中,所谓“自然”就是对形象“形神兼备,物我交融”的真实刻画,在笔墨的运用中达到了得心应手,如造物之化成一样;而“谨细”则不免心力交瘁仍然迹不副意,捉襟见肘。在写意的画风中,所谓“自然”,就是对“了然物外”的情感抒写,在笔墨的运用中不假掩饰地坦陈流露,“如风行水上,自然成文,行于所当行,止于不可不止”。而在没有“了然物外”而是热中物内却硬要表现自己具有“了然物外”情感的画家,对于情感的抒写,在笔墨的运用中难免掩饰热中物内而造作“了然物外”,行于不当行,止于不当止,如终南捷径之士的隐居之迹。赵之谦论书法有云,不习书的书工、孩童,其书最自然天真,所以最佳。此论的一半,也可用于写意画,不习画的老人、孩童,其画最自然天真,然而却未必最佳。因为,于世俗了然不知的自然,与透彻了世俗而返璞归真的自然绝不是同一回事。沧海君的自然,之所以可贵,正在于此,其人、其画、其笔墨皆然。他“幼时即痴于艺事”,“素以绘画为本业”,议者评其“是有绘画能力的人”,“是有写意能力的人”,这同没有绘画能力、没有写意能力的老人、孩童的自然,当然不可相提并论。他的恩师范曾称其“从吾学有年”,“孜孜矻矻于水墨画法,技艺精进”,并赠联语:“广大精微皆聚散,中庸峻极即文章。”可知他是有功力的自然,而不是没有功力的自然。

以奇取胜的写意画其实也是有规矩法度、讲功力的,无非这个规矩法则不同于规整画的造型原则,这个功力也不同于规整画的造型功力,而更在相对独立于形象之外的笔墨的规矩法则、笔墨的功力。科班的训练,使沧海君熟谙了用笔的轻重、疾徐、顿挫、转折,用墨的枯湿、浓淡、大小、长短,笔墨组织的疏密、聚散、对比、均衡,以及通过这些技法来营造画面气韵的奥秘。但在大多数学子,是理性地来处理、经营其间的关系,为笔墨而笔墨,遂使传统的写意画蜕变成了类似于西方的构成艺术,如现代水墨、实验水墨之类,虽富于视觉的冲击力,却缺少心灵的感染力。而在沧海,则是感性地来涌动、流露其间的关系,为情感而笔墨,以情感为体、笔墨为用,真正延续了传统写意画的文脉。

董其昌论“笔墨之精妙”,在于八个字:“蕴藉沉着”中“痛快淋漓”。“蕴藉”就是要圆融,“沉着”就是要内敛,“痛快”就是要方劲,“淋漓”就是要飞扬。此一境界,非人品、自然、功力三者俱备者是无缘证入的,所谓“不可以巧密得,不可以岁月到,然契神会,不知然而然也”。董其昌的笔墨,是“蕴藉”中见“痛快”,“沉着”中见“淋漓”,四王、小四王、后四王辈,得其“蕴藉”、“沉着”,但“痛快”、“淋漓”皆各有不同程度上的不逮。徐文长、大涤子的笔墨,是“痛快”中见“蕴藉”,“淋漓”中见“沉着”,扬州八怪辈,得其“痛快”、“淋漓”,但“蕴藉”、“沉着”皆各有不同程度上的不逮。沧海君的笔墨,属于“痛快”中见“蕴藉”、“淋漓”中见“沉着”的一路,与董华亭异曲同工,而与青藤、石涛一脉相承,但于荒率中见朗润、肆野中见清峻,却分明又是他前无古人的个性面目。只用荒率、肆野,不见朗润、清峻,就成了野孤禅;济颠、布袋,游戏风尘别有慈悲庄严,这才是禅宗的真义。沧海于禅悦独有慧根,我想这正是他得今日画风、今日成就的因缘际会。

“概昨日之我非今日之我,今日之我又非明日之我”。我所不知的是“昨日”之沧海,一奇;我所知的只是“今日”之沧海,也即呈现在这本画集中的沧海,一奇;则“明日”之沧海又将如何?又将何奇?沧海不知,我亦不知,且让我们“当即放下”,待诸明日。

2009年国庆于海上长风堂

发表评论 评论 (5 个评论)