一、自然秩序、艺术秩序、书画创作

自然之美在艺术上无法用科学性的理性的逻辑推理来获得,自然有“大美而不言”,在中国哲人心中宇宙自然是混沌而又有秩序的存在,混沌是“道”的无差别的形而上存在,秩序是“器”的有差别的形而下存在,“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”。[1]自然事物有“一”、“二”、“三”等秩序的差别,秩序的差别最终要回归到“道”的存在方式,而“道”是混沌的存在,所以,秩序的差别要归于“和”,归于和谐的存在。自然界各种事物之性质的差别导致一切具体事物相反又相成、对立而又统一,由此使自然界达到某种和谐的秩序存在。“宇宙本来极其美好,极其和谐,……宇宙之中有无、难易、长短、高低、前后,相生相存,相谢相灭,有着本来的井然秩序,那就是大和谐的秩序”。[2]如果一味强调自然事物之间的分别性,就会导致矛盾的激化,从而“混沌”与和谐秩序便会消亡,所以,万事万物“五色”“五音”的丰富差别要回归到混沌的“道”。由差别的对立性带来的斗争与无序是暂时的,所谓“飘风不终朝,骤雨不终日”即是矛盾激化的斗争状态的暂时性,最终还要回归于“和”的秩序。

人类的知识相对于广漠的宇宙自然,仍然非常有限,我们仅仅揭开了大自然的一个角落。画家在其进入创作状态之前不仅要理性地、体察入微地观察所要描绘的物象的丰富性,同时更重要的还应该被自然之“大美”的和谐秩序所感动。艺术家观察、描述自然的内动力,不仅仅是对自然的神秘莫测的力量充满惊异和对自然和谐秩序之美的感动之情,艺术家的敏感被触动同时还来自于悲悯而良善的人类天性。正如范曾先生所说的:“每当我登高临远,仰视天宇之大,俯察品类之繁,我常常产生一种对万物生灵的无限恻隐之心。也许只有我陶醉于这种远离尘嚣,宠辱两忘的境界之时,我更接近了大自然的真、善、美的本性。”[3]艺术家对自然的体察,是“以诗人之眼观物”,则眼中之物,亦非自然之物,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,[4]更是寄托了创作者的情感。因此,一个艺术家的胸次学养,天性人品,就决定了他对自然之大美进行观照时的体悟的深浅。就中国画创作而言,创作前的理性认识过程又往往会成为创作过程中的某种障碍,在这种障碍之下,诉诸笔墨的画面有时仅余下了我们所要刻画的物象之表象秩序。那些真正令我们感动的、从客观物象中抽象出来的精神却又稍纵即逝,而对于这种稍纵即逝的精神的把握,往往是反映在创作之中高度自觉的、能动的即时发挥,在这里心灵在更为广阔的艺术空间里表达出了个人的气质与理性之沉淀以及自由与意志,而人的心灵也同时在领略创作过程的同时得以丰富。范曾先生曾剖析这种由“器”而入“道”的抽象过程,即“远离物象,走向形上”。

“破障”的过程,即是庄子所谓的“坐忘”。借孔子之口,庄周说过:“……回曰:敢问心斋?仲尼曰:若一志,无听之以耳,而听之以心,无听之以心,而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚,虚也者,心斋也。”又“……仲尼蹴然曰:‘何谓坐忘?’颜回曰:‘堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大道,此谓坐忘。’”[5]“堕肢体”、“黜聪明”、“心斋”、“吾丧我”的意境便是“坐忘”,而“坐忘”意在消除个体之知,是美的自觉的活动,“坐忘”乃为有“知”而忘“知”,忘知的根底还是某种程度的有知与知识,不然,知觉特性则无以发挥,不能上升到美的自觉的高度。“坐忘”的历程就是对美的观照的历程,是书画艺术(尤其是中国画写意)的写生与创作过程得以成立的主要依据。

达到心斋与坐忘的历程,一是消解世俗之欲念,使心无役于物,精神方得以自由。正如海德格尔所说:“以美的态度观之于物,则心境愈自由,便愈能得到美之享受。”二是心与物相接时,心并不对物作知识的活动,从而免除知识活动带来的是非判断,心灵摆脱烦忧,从对知识的追逐中得到解放。凸显出物与我之间的主体感悟,即是美之观照。用一丛花作比,在创作过程中,你在感知它的和谐与美感的同时,并不以理性之概念来解析它,因为如此的注释永远与处在审美状态之中的创作过程不相干,在美的观照下描绘,才能得到离形去知之境界,而这种境界的获得,并不脱离自然之花的本性。此历程非分解性的、概念性的知识活动,而是一种纯感悟活动。在这样的创作状态下所传达的艺术精神,虽然是一已的个性表现,却更能够直达物象本质,因而,也就体现了自然之秩序,并表达了艺术秩序。这在佛家谓“梵我如一”,在道家谓“体道合一”。

对于这种创作状态,史料上亦常有记载。如《庄子》中 “解衣般礴”,张璪的“外师造化,中得心源”已成中画书画家之口头禅,书画家必须心有主宰,胸储造化,手具熟练技巧方能“遗去机巧,意冥玄化”,得心应手。 “一个伟大的画家,他们敏锐的感觉是在千万次的实践,千万次的心、眼、手配合锻炼的前提下,逐步得到的”。[6]这种创作状态可以称之为美的观照。在这种创作状态下,对物象已能做到不加分析地了解,整体感悟自应与求知之态度分开。

书画家对自然之理论与知识的掌握,对绘画过程来讲是必要的,比如画一幅以花卉为题材的写意画,了解花叶的向背、花朵的生长规律、枝杆交叉的秩序,有了这些理论的认识当然不等于我们就能画好一幅画,重要的在于我们在作画时的状态,也即“坐忘”与“离形去知”的过程,然后才有觉悟的生发。这个过程当然需要在创作中去体验,离开了具体的创作体验来谈书画创作的“坐忘”、“离形去知”之类,便会堕入玄谈。

有时,当我们从梦境中醒来,或不经意地看见窗外的阳光隔着窗纱,斜射进来的光柱中飘舞的微尘,或者墙壁上的光斑及裂纹,有时自然会联想起诸多类似物象的图形。在想象力的驱使下,图象会凭空凸凹并活现在我们的面前,想象力会为眼前的图象进行主观增减,这一切都是这么简单而又神奇,一些西方绘画大师们的手稿,尤以他们的一些类似速写的小稿,往往比较清楚地告诉我们艺术家是如何以他敏锐的感觉对待人们看似平凡的事物,并由此而发掘出人们潜意识中共通的东西。明代画家王履说:“对景造物,难以造微,然而却能屏去旧习,以意匠就天出侧之。而有天出之妙,或不为诸家畦径所束。”[7]

事实上,中国书画家(尤其是写意画家)重写心,重情感,重心与物的交流,重观念的神采。在特定的创作情态下,看似几根简练的线条的组合却有着它独立的审美寓意。面对于一丛鲜花,若要将它描述出来并不费力,但如果凭瞬间的感觉捕捉到蕴藏在花朵里的内涵,将人们心里不可言说的感觉通过画面表现出来成为人们所赞叹或共赏的艺术作品,这便需要有常人所无法企及的感知觉。由于中国书画的特殊性,一幅好的书画作品的诞生,往往与一已之审美经验有着紧密地联系,而最终能否经的起检验的依据,则是它能否与众人共享或者说引起共鸣,即在相同的文化积淀和文化影响下能够做出特定审美判断的人群的共鸣,对艺术家本人的文化素养和艺术品味的评价,是通过对作品本身的欣赏而得到认同,我们不能否认,即使是一个平常的人,也都有基本的艺术感知能力,这便是天地大德赋予人类的审美基因。

二、艺术秩序与创新的传统

钱钟书在《中国诗与中国画》中认为,传统是稳定时期内风气长期延续而没有根本变动的结果,传统有其惰性的一面。而事物由旧而新的演化又迫使传统通过变化而应变,于是会产生相反相成的现象。传统不断变化,不得不变,因而既成的规律与秩序便会被不断地被相机破例,传统一面要严格保持其自身的规律的主流与其文化精神的内质,因而他不会助长新潮流的无原则的发展,而它另一方面又要以宽容的姿态接受新风气,以顺应潮流的发展,事实上,“传统愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要愈迫切”。[8]

于是新的秩序出现了,这新的秩序与旧的传统方面是一个相反相成之表现,一方面,新秩序要否认传统,宣称自己与传统的不同,比如,人文环境之改变,当下之社会属性与以往之社会属性之不同,艺术风格的局限及演变等 ,从而强调自己的生命力;而另一方面,艺术精神和艺术秩序是无古无今的,一直是由自然秩序到艺术秩序这一演变过程,对于中国画而言,其精神也一直受到中国特定的地理环境和人文环境(中国的庄老思想及儒佛思想之影响)、特定的表现载体(毛笔、纸、墨)等诸多具体的因素的影响,所以,这决定了任何创新的传统也必然是以往传统的绵延。所谓新的事物对旧有的传统的变革,乃是时代的审美情趣与审美心理作用下的具体表现。舍弃中国文化精神与中国艺术秩序,则所谓“创新”便成为了无源之水,无本之木而缺少生命。新的风格出现往往要在旧的传统中去找渊源和依据,正是这种绵延性的表征。而这种新的艺术表现风格被肯定、被延续,随着所处的时代又成为过去,成了传统后,它也不断地会被新的艺术风格所改变。因此所谓传统总体来说是一个不断创新,从而逐渐臻至完美之过程。而内在的人文精神与文化观念是这一系列创新过程的内在依据。所以范曾先生说:“衡量艺术亘古不变之原则是好与坏,而不仅仅是新和旧。”[9]

一个新的秩序被确定了,这个新的秩序里的画家、批评家往往自认为对传统有一个比较完整而清醒的认识,并因为距离感等因素而显得冷静而客观。且他们距离旧的传统愈远,对那个时代的人文及社会状态以及创作方式、表现形式愈加疏远。而创新的欲念也愈促使人们对传统甚至传统精神的“健忘”。基于此种认识,一些“眼界空旷”与“高瞻远瞩”的当代批评家们对传统的认识也就愈发“见林而不见树”(钱钟书语)了。

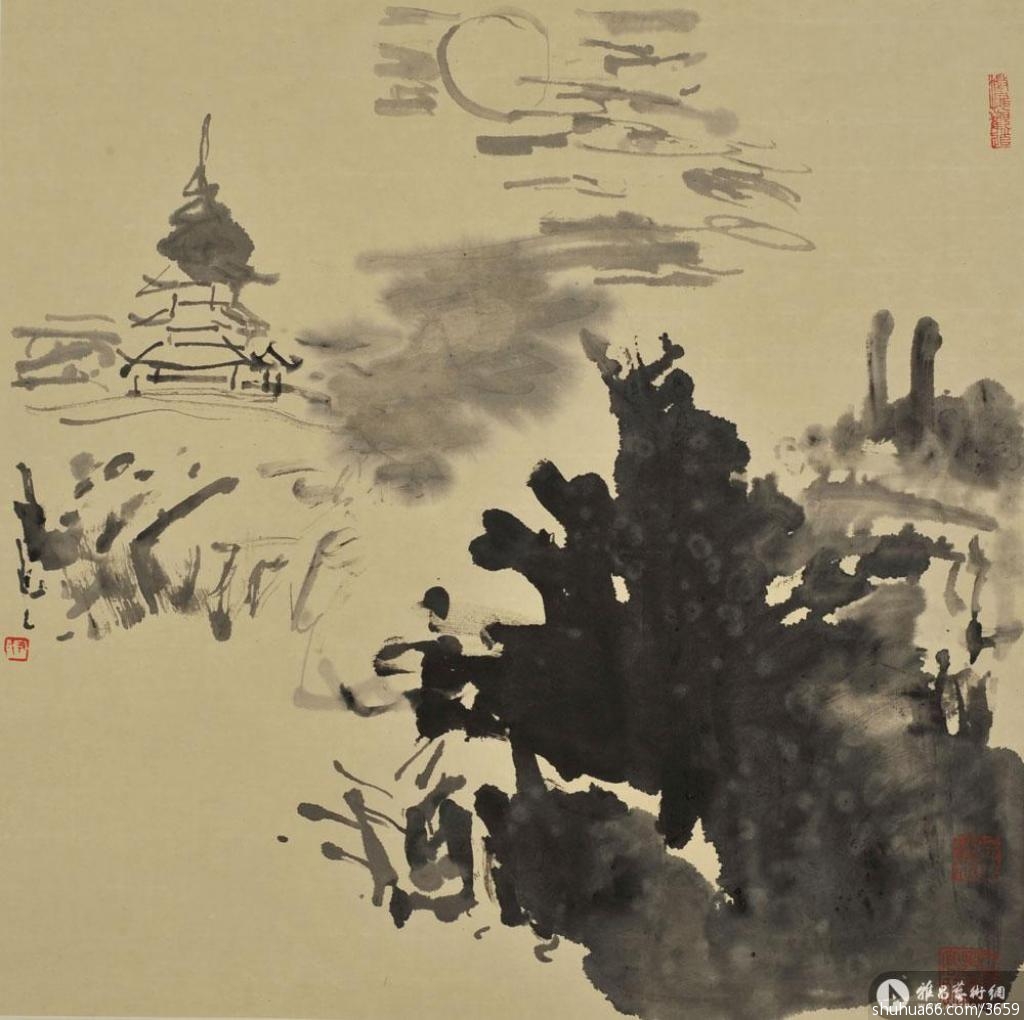

同许多艺术门类一样,中国书画艺术之传统,也是创新之传统。对传统之继承,在表现上有”顺承“与”逆承”两种,顺承对于传统的革新,具有承续性;逆承则在形式上表现出驱陈性,然而无论传承也好,驱陈也好,实际上,都无法完全脱离旧传统。当下的创作者,顺承者自不必说,而逆承者主要着眼于艺术精神的现代性,对传统中与时代精神“不符”的因素,趋向于彻底的丢弃,但这种作法的危险在于:离开传统,往往割断了文化精神的血脉。在创作过程中,少了些修养的厚度,少了些情境,更缺乏应有的生动。当然,世界上本没有绝然对立、凝固不变的事物,相反的精神又是相成的,驱陈是力求突破现状,是破坏,同时也是创造,若一味地抱残守缺,则日久之后,或将生气恹恹,故亦当不时有叛逆精神的刺激与冲创,才能去腐生新。但一味地突破,无所制约,则创新将成为一句空话,故随之而来的当是艺术秩序的调整。这是事物的一体两面,对立又统一。在我国的绘画历史上,不乏有诸多敢于逆承传统秩序而又成功的例子。史载宋之米元章,多游于江浙间,以目所见之景,而日久能仿佛,自得其天趣。盖米芾作“米氏云山”,主要缘其多得自然之助,方得“独出心眼也”。米芾、米友仁父子借江南山水以写心,尤重一已主观性情之发挥,在创作上,反对“刻画细谨”,强调寄性于画,而“得画中烟云供养也”。[10]米友仁曾在其《潇湘奇观图》中云“生平熟悉潇湘奇观,每每登临佳处,辄复写其真趣”。可见米氏父子皆重以自然为法而写造化之无穷韵致,故能于古人门墙之外独开生面。

禅宗画家僧法常,喜画虎、猿、鹤、禽鸟、山水、人物,今北京故宫博物院藏法常所作花卉折枝一卷,皆不设色,笔墨生动而自由,洒落爽劲处透出清逸之气,识者一看便知其为写生。他的画看似无古法,实乃摒弃“古法”之表象,从而使笔墨更为鲜活,情境近乎禅意。徐集孙《牧溪上人为作戏墨,因赋二首》赞其“啼云啸月声难写,只写山林一片心”。[11]而元末明初之著名文人宋濂亦题其画云:“谁描乳燕落晴空,笔底能回造化功。”[12]

又如南宋梁楷、明代徐文长,在现实生活中,他们往往被人称为疯或痴,在绘画上却是开一代风气独辟蹊径的大家,梁楷画人物笔墨泼辣奔放,笔极简而神愈全,时人赞曰:“画法始从梁楷变。烟云犹喜墨如新,古来人物为高品,满眼云烟笔底春。”明之徐文长的书画创作,则纯粹是文人的一种笔戏,全以气胜,随意点染,在不经意处意象俱得,且徐文长不论画种及体裁,皆能应手挥写,究其源,在于他对笔墨和谐的把握,如是可以以无法为至法,万变不逾规矩。当然这种规矩说的不仅是指中国书画的传统与传统上的笔墨程式,同时也是指其对艺术秩序和艺术纯度之把握。

顺承不是墨守成规,目的同样是为了创新。我们今天倡导回归古典,不是抱残守缺,而是为了更好的发展,凡大家皆具备一已特殊的秉性,明确之观念,以及郁勃之创作状态,虽然时有摹仿,或者写生,不过是借其形式,启发一已之灵性,待下笔时,一笔一墨无不体现出一已的秉性与情态,迹不似,韵相似,而能得其神。如弘仁,学倪云林之书画而笔法不似倪,源于他们所师造化之物理不同,倪之画法适于太湖一带景色,而弘仁一生师法黄山,其画面之清冷简率出自倪而笔法不同。

“古人不见今时月,今月曾经照古人。”这两句诗我想应该对我们从事艺术事业的人有所启迪,那便是我们有自己时代的思想与感情,有自己时代的荣辱与悲欢。这荣辱悲欢都发自我们的祖先生于斯、长于斯、歌哭于斯的土地,我们与生俱来的文化精神已经在这里绵延了数千年。

近代以来,中国绘画的艺术传统受到了西方文化的冲击。随着西学东渐,西方艺术观念的引进,几十年来,传统与西学一直处在一种对立而相互协调的阶段。观念的区别导致绘画风格追求上的不同认知。而观念的混杂也导致了艺术风格上的混乱状态。文化观念的差异,必然导致文化表述的不同。移此就彼,或混同彼此,都难以使之和谐与统一。

创新的过程就是旧传统适应新传统,新传统包容于旧传统的过程。这个过程当然不排斥外来文化因素的影响和导入,事实上,中国绘画一直有积极开放地接受外来文化的传统。我们可以认为,真正的传统就是被历史承认了的艺术上的不断创新过程,是在忠于本民族文化精神和艺术秩序的基础上,对艺术表现手法的不断探索。是对理、法、情、境、意味等诸多方面的认识与再认识,并使之达到新的高度,纵观中国美术史上能够卓然有所成就者无非如是。在创作探索的过程中,不论古人、今人、西人,诸法以适已用为准则,从而完成个人风格上的独立性。

三、艺术评论秩序与书画家、批评家

今天人文环境的改变,已经使纯艺术创作者的身份也发生了改变。艺术家们都希望给自己和艺术带来幸运,可是,最实际的结果是极大地打破了艺术家的自我平静,以往的任何一种形态的平静的心态似乎已很难做到了。而文化存在中的非本质文化的刺激也远远超过真正的文化积淀。

书画艺术作为一种具有独立意义的精神创造,成为艺术家对自身生存的体验与表述,成为艺术家对自身存在的一种自我确认乃至完成的方式,同时它渴望批评的关注。在当代,批评的职能和地位都起了相应的变化,它不再具有高高在上的评判姿态;不再具有某种统一不变的价值标准与意识形态作为批评的理论依据,并承担以此引导艺术作品的创作的职能。相反,它将是开放的、多元的,将会在异常丰富的学科领域、在独特视觉上展开,同时它所关注的也不仅是已完成的作品本身,还包括艺术家的创作过程以及创作心理、思维模式和独特的生活体验。于是,批评家与艺术家几乎同时面临着同样的问题,处于同样的生存境遇,批评家的贡献是通过自身的感悟,通过对艺术作品及创作过程的分析,从某种理论的视角表现出他对作品独特的阐释,从另外的层面赋予作品超越本身的意义,但这与创作及创作过程无关,而艺术家的创作,通过这种与创作紧密结合的批评,充分发挥了它的启发意义,使艺术家在创作中能够及时获得某种社会性的客观的认知,这种认知有时会渗透到艺术家的创作活动中,对作品的最后完成起着一定的作用,对通常的艺术门类而言,美术批评会对某一特定时期、特定创作群体的艺术作品风格的综合、概括,直接起到催生的作用;它对某种特定的思潮、流派,某种风格的形成采取非旁观的姿态,或者说,在某种特定的意义下,它有自己前瞻性的预测、推想或理念转化为艺术作品的可能。

艺术创作需要书画家用诚实的心态去面对,《芥子园画谱》笔法章中说用笔有一字千金曰“活”,这一个活字,几乎道出了天地、古今之至理。画家作画,必须各适其秉性,而又深谙民族艺术之精髓。民族绘画艺术有着无尽的包容性与宽容性,它以中华文明,文化为主线,在画家创作过程中,又体现出众彩纷呈的个人精神面貌。如此,在我们评价具体的书画作品时,便应有一个特定的尺度,阳刚有阳刚之美,阴柔有阴柔之美,当各适其性。只是这阳刚之美与阴柔之美都有着一个共同的尺度,那便是本民族文化艺术之精神。我们不可能把一个适合表现阳刚之美的画家强使之画面变得阴柔,反之皆然。果如此,批评家如此主张,便是误导;书画家如此实践,便是不自知与不诚实。无论绘画思想源于何处,一个书画家最明确地表现方式便是靠画面来说话,而画家和批评家最适合的话语方式便是诚实说出自己的感知与心得。而民族文化艺术精神中的概念符号又往往被一些伪画家们与伪批评家们所利用,他们会把一幅本来平淡无奇之画面说成具有某种高深莫测之哲学内蕴,把一幅本来很是喧闹的画说成是“物我两忘”或者极“孤独”,把一幅本来粗陋卑俗的画面说成“解衣般礴”、“逸品”乃至“气韵生动”之佳构,又有套用生物学、伦理学、心理学、文学之典藉概念者,总之这种意义上的批评家或者画家只要一套谙熟的概念,便可放诸画面而“皆准”。或许他们能够编写出一篇好看的文章,这种文章从逻辑、章法上都还完整,但对于后来者,则着实是误人非浅。对于学术,则无任何贡献。

纵观近现代之中国绘画,在中西文化不同价值取向的影响下,在市场经济日益深入的条件下,艺术创作的功利性目的致使艺术纯度的低下。不可忽视的是我们本民族绘画传统中的一些较为重要的观念多不再提及,艺术研究之严肃性与纯粹性正在深受考验,代之而来的却是更多的无道德无原则的只会空谈的理论家们编造的伪理论话语,在空疏的“理论”构建中,学术的庄严荡然无存;在亲疏关系的影响下,艺术判断的标准丧失殆尽,而这种极不负责的态度与谎言的误导同时也造就了一批批没有标准、没有文化、没有自知的“大师”。他们在那里旁若无人的陶醉,和批评家们弹冠相庆。

真正的准则和发言权力应回收于艺术家本身。一个有修养的画家,一个真正意义上深谙中国书画文化精神的画家,必然是有较高与较纯的创作实践的,审美经验与个人风格成熟的书画家,那么他便一定会清醒地认识到优秀传统的重要性。批评是哲学意识,那么批评家首先自己便应该是深谙哲学、有高度的文化修养和独到的审美判断能力,他的历史知识,社会知识及创作体验都应达到相应的水准,否则又何劳你去批评呢。一个胸无点“墨”的“批评家”,一个只知食古人余唾,根本不懂民族文化精神的“批评家”,或大言创新,欺世盗名,不知传统为何物、不知中国笔墨纯度为何物的“批评家”,也决不配做中国书画之评判者。好的理论家与批评家是对中国绘画的繁荣有益的,我们的时代需要正意义上的画家,真正意义上的批评家、理论家,从而使当代中国书画艺术呈现出一种合乎秩序的和谐的健康发展新趋势。

四、艺术秩序与书画创作的“程式”

艺术的起源与原始的巫术有密切关系,从一开始就在规范、塑造、建构着人的心理结构、情感形式。以原始的劳动实践、生产为基础的,作为原始社会“上层建筑”和意识形态活动的巫术礼仪活动,其实质上,是对不断地重复劳动中所获得的生产经验的温习与强化,使族类的生存经验通过对个体的强化和培养得以传承,于是文化开始被创造,开始积累,人类开始走出动物族类;同时这种巫术礼仪活动要求参与个体全身心的投入,虔诚而狂野,包含着大量想象、幻想,本能冲动的、强烈炽热、含混多义的原始情感,也在此过程中被渐渐规范化、秩序化,动物的心理融入了超生物存在的社会化内容,开始受到文化的洗礼而向人的心理演变。于是,仪式中种种动作行为,表情的繁复、琐细、严格的秩序,种种符号化了的程式化的图腾形象、图纹装饰就凝聚了社会意识,“亦即原始人们那如醉如狂的情感、观念和心理,恰恰使这种图象形式获得了超模拟的内涵和意义,使原始人们对它的感受取得了超感觉的性能和价值,也就是自然形式里积淀了社会的价值和内容,感性自然中积淀了人的理性性质,并且在客观形象和主观感受的两个方面都如此。这不是别的,又正是审美意识和艺术创作的萌芽”。[13]艺术的真实是高度自觉的、能动的、个人化的过程,它区别于其它的人类精神活动。

由于个体感性认识的独立性,对真实情感的获得和表达便成了纯个人的行为。文化传统在个体心理的实现是一个独特的过程,个体能动性的发挥,对人生状态的体验,对社会氛围的把握因人迥异,由此真实性情感的秩序是相当开放多元的概念,而不是永恒不变的。

人是从属于社会秩序,从属于文化秩序下的人,是历史的产物。艺术作为人的情感的表现,是个体的独特创造,同时也是历史(文化)积淀的结果,在特定的时代有着相对客观的尺度。个体的情感受到关注,其真实性被放到更加广阔、更加深刻的领域去探讨,真实的社会特性不断被突出被强调,成为新时代人的新的尺度。独立的个人,自我的寻找与实现,自由的追求与获得,不是肤浅的绝对的随心所欲(那恰恰沦为动物情欲与潜意识里文化积淀的奴隶),通过自觉深刻的精神活动,使潜意识意识化,役物而不役于物,使个体的自在表达在社会的(历史的)秩序及艺术秩序下得到认可。

个体艺术经验经过不断的文化沉淀,上升为一种社会尺度,进而形成了“传统”、“程式”,这个过程中也积淀了民族审美心理特征。中国书画创作中的“程式”是艺术构思的一种特有的文化符号与艺术秩序,是画家在观念的基础上,经过个体对生活的不断地认识和从新认识而逐渐臻于完美与和谐的艺术秩序。同时,艺术秩序的形成又是历史积累的过程。他与民族性及审美观念文化传统紧密相关,比如中国的京剧、诗歌、舞蹈、绘画都有一套完整的艺术“程式”,而正是这种程式,形成了中国独特的艺术规律及艺术秩序的基础,对这种合乎秩序与规律的程式的继承与完善,也正是我们民族艺术精神最集中,最具代表性的表现形式。

中国书画是中华民族特有的合乎艺术秩序的和谐形式。自古及今,书画家在民族文化观念的基础上经过心与物之交融,代代相延,从而逐渐形成了完善的笔墨审美秩序及相对稳定的规范化的形式法则,非徒写形而意在传神,非徒描绘物象而意在写心。写物象之性灵与情感的同时,也造就了借助柔韧的毛笔、观念性的墨色、流动的水及易于渗化的宣纸为载体而建构的独特的笔墨秩序。使得我们在方寸之间体现大千世界之种种意象,大到天地宇宙,小到一草一石而莫不牵情。在特定的情感支配下,在水墨交溶之间,蕴藏着有形或无形的,已知或未知的灵性,在一瞬间的灵性的感召下,化而为精神之自由,神遇而迹化,每一次挥毫都是艺术秩序与书画家心灵秩序的重新组合。

我们再一次用花作比,来试图阐释中国画程式存在的合理性。当面对一丛我们已经谙熟其生长规律的花丛,又有新鲜感觉出现,或许是花的姿态,或许是花的颜色,或许是花的枝叶的错落的韵味,让我们感动。总之,是这一丛花中的内在的某种精神,和画家的心灵达成了和谐与统一的生动感觉,使之内心有一种表现欲,这是一种抽象的感觉和谐,或许我们一开始并不知道是这丛花整体精神中的哪一部分的风韵所导致,也许真正感动我们的却是这丛花的整体的韵味,或许我们仅看到这丛花最妩媚的姿态部分,其实我们最应该表现的,也许是隐蔽在这一丛花里边的平常态。事实上,即使是一个很成熟的书画家,也往往会接受物象对他构成吸引的内质的误向,即我们所感知的,未必是真实存在的,因为画家不同于一般意义上的观赏者,在他对这丛花精神的把握过程中,观察仅仅是他品味花的韵致的开始,他对物象精神的真实判断,应该贯穿在整个的创作过程之中。因为在创作过程中,他所观照的,已经不再是花的详尽的细节,一些枝节的真实已经被精练的笔墨韵味和独立的审美特征所消解,画面上体现的是它整体的形象。或者说,经过书画创作所产生的画面的形象,不再是为了创作这丛花的全部细节的真实,相应地,由简约而单纯的墨结构成的特有的程式自身便成了被欣赏的对象。由于中国书画的纸、笔、墨、水的特性,及其创作状态的自由性,书画家通过视知觉与所描绘的物象的交流,和手、眼、心、笔、墨、水这一瞬间的充分协调与生成,所以画面的完整性往往是经过反复的创作体验然后才能臻于完美。在创作过程中,毛笔的柔韧、劲健,以及顺锋、逆锋、藏锋、露锋等不同的笔法,加之中国书画经过长期的积累、沿延及今的诸多描法、皴法、晕染法等,不同因素协调在一张统一的画面上,墨的变化更加丰富,在墨法的概念上虽则通常分为浓、淡、干、湿、焦、黑、白数种色阶,而在画面上水墨的变化运用,却远非这几种色阶所能限定,每注一滴水、每蘸一毫墨,书画家情绪的稍微变化,落实在用笔上笔法的疾缓、稍有不同,在宣纸的渗化作用下,便会在画面上呈现出不同的情境。所以用笔施墨之间,虽有法所依、有形所循,而书画家又非写形、写法,实乃写心、写生,倾注一已之情感。笔墨的变化、墨与水的交融、形与神的契合,都在有无之间体现书画家先天之才情秉性与后天之修为学养。故而书画家少才情则作品失之于虚灵,无体察则画面形质不立;故而中国书画虽有固定程式可依,要做到臻于完善实则需要反复体验,以凸显个性,并促使一已艺术风格的形成。郑板桥的“其实胸中之竹,并不是眼中之竹也,因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹”。即可概括上述的一切。

笔墨是中国传统的人文精神之产物,书画家依据不同之秉性、修为、审美经验,在笔墨之体验中赋予形象以韵律、神采。中国画无笔墨便无法体现物象之神髓,便等于“零”。笔墨是书画家体现美感之依据,是心与物的交融。以笔墨来体现自然固有之形色,它包含着中国人特有的文化观念和对光、色、形特有的理解,以及在运用笔墨进行书画创作过程中,理念与情感的交融。静观自然之物理,摒弃客观自然中的色彩的表象,直接进入其本质,以墨之浓淡类同自然物象之色泽,从而获得超越自然之象,使欣赏者获得无际的遐想。而笔墨是中国画秩序之核心。中国笔墨依据观念性的美的观照,在不断的重新组合中,蕴含着新的秩序的无限生机。

由于受中国传统哲学的影响,中国画家一开始就将客观世界纳入了一种综合的,主客互因的认识范畴。主张宏观的,多元的文化追求。而就中国画面言,秩序感也便充盈于尺幅之一点一划之间。对我们人类而言,宇宙自然存在的方式确实令人惊异,她如此完美,如此有序,哪怕是在一个最微不足道的地方,在一滴水、一叶草、一朵花里,都有我们的智力无法到达的神秘。这一切完美和秩序背后的原因是什么?她是如何以及为什么被创造出来?我们不知道。我们现在已经做到的一切,或许不过是仅仅地描述了她的一个小小局部。也许我们真的是上帝(或者自然,谁知道)的一个不太完美的仿制品。我们所面对的、置身其中的宇宙自然,是人存在的唯一原因。我们不断地接近着真理,可是我们永远无法到达真理。试图接近真理,正是我们一切努力的原因。一个有能力感动的心灵,面对这样辉煌完美的存在,只能由衷地赞叹。我们有限的知识的不可恃,并不阻止我们对天地之大美的感受,知识途穷的地方,或许正是美开始的地方。

而一个真正意义上的艺术家正是敏感心灵的守护者。宇宙自然的完美秩序,先验地决定了艺术创造的秩序。当一个艺术家观照宇宙自然,悠然有契于心的时候,可能超越了我们有限的知识,直接指向了本真的自然。真正的艺术家对于宇宙大美怀有无限敬畏,他的一切艺术创造,无非是宇宙自然辉煌秩序的体现。舍弃、背叛、无视这辉煌的秩序,不过是人类又一种自以为是的坐井观天而已,不但与美无关,甚至与知识无关。秩序下的艺术创作,是使我们的精神永远凌驾于现实之上,使我们的心灵与意志到达自由之境的根本,也是我们在创作过程中的一刹那的神往,以及在这一瞬间能够深入到所描绘的物象之内,并形成水乳交融契合无间的强烈体验,是民族艺术传统与当代文化观念撞击过程的反省,也是对社会存在、对本民族文化的关心与自觉,以及对“艺术人生”的深度理解。

发表评论 评论 (6 个评论)