1917年1月1日,《新青年》杂志上发表了胡适的《文学改良刍议》,吹响了白话文运动的号角。1月4日,蔡元培正式出任北大校长。1月11日,蔡元培举荐陈独秀担任北大文科学长。不久陈独秀北上,《新青年》杂志也由上海搬到了北京,成为具有全国影响的杂志。新文化运动以《新青年》为阵地,浩浩荡荡地展开,最终引爆了“五四运动”。整整一个世纪以后,回顾这一系列事件,我们不禁有些疑惑:远在美国的胡适为何会给当时声名并不响亮的《新青年》投稿?蔡元培作为一个革命党人和无政府主义者,怎么会被任命为北大校长?作为校长的蔡元培又为什么愿意为陈独秀伪造学历以使其出任文科学长?当时的“保守主义者”又是如何回击陈独秀和胡适等人的?带着这些问题,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者专访了复旦大学马克思主义学院中共党史专业的杨宏雨教授。

杨宏雨

澎湃新闻:1917年1月1日,《新青年》杂志第二卷第五号发表了胡适那篇著名的《文学改良刍议》。但是,当时的胡适远在美国,《新青年》杂志销量也不过一千余册,与后来搬到北大以后的《新青年》的影响无法相提并论。在通讯如此发达的今天,有时候想给一个杂志投稿还可能会不知门路。那么,一百年前,胡适是如何结识陈独秀并给他投稿的呢?

杨宏雨:在民国初年,有一个组织是非常重要的,那就是同乡会,以及遍布各地的同乡会馆。胡适和陈独秀都是安徽人,陈独秀是安徽怀宁(今天的安庆)人,胡适是安徽绩溪人。陈独秀在上海办《青年杂志》,最开始的时候没有名气,也没有稿源,基本都是陈独秀一个人在写,还有就是一些安徽同乡的读书人帮着一起写。可以说,《新青年》在创办初期是皖籍知识分子为主的同仁刊物。胡适就是在这样的背景下,由当时亚东图书馆经理、同为安徽人的汪孟邹介绍给陈独秀的。胡适1917年才回国,所以胡陈二人在1917年前是没有见过面的。但是,陈独秀的《青年杂志》第一期出版后,汪孟邹就把它寄给了远在美国的胡适,并写信给胡适转达了陈独秀的约稿之意。1916年2月,胡适写信给陈独秀,提出“今日欲为祖国造新文学,宜从输入西欧名著入手,使国中人士有所取法,有所观摩,然后乃有自己创造之新文学可言也”。胡适在当天的日记中记录了这封信。这也是两人通信的开始。

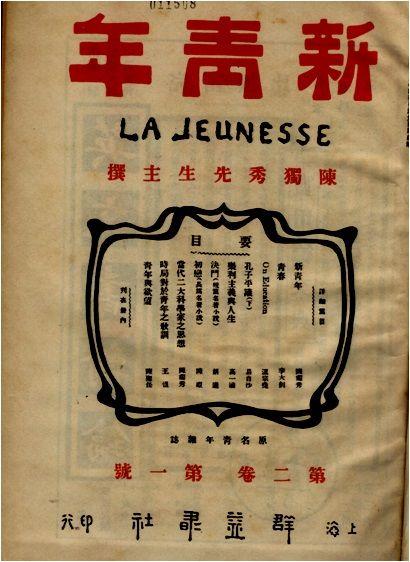

1916年夏,胡适把自己翻译的俄国作家泰来夏甫的短篇小说《决斗》寄给陈独秀,刊登在新青年第二卷第一号上,这是胡适给《新青年》撰稿的开端。从那以后,他陆续在《新青年》上发表了《通信》和《藏晖室札记》等文章。

《新青年》第二卷第一号

澎湃新闻:当时的胡适还在哥大读哲学博士,他为什么会关心起白话文并号召“文学革命”呢?

杨宏雨:这要从胡适的留学经历说起。胡适去美国读书,是以庚子赔款官费生的名义去的,用今天的话来说,是公费留学。他每个月都会收到华盛顿清华学生监督处寄来的支票。除了支票以外,信封里还有一张小传单,传单上写着“多种树,种树有益”,“废除汉字,改用字母”等标语。这其实是当时在监督处工作的一位名叫钟文鳌的外国人给这些留学生寄支票时夹带的“私货”。对于这些传单,胡适平时都是一扔了之。但有一次,不知道是不是胡适心情不好,他收到传单后立马回了一张小纸条给对方,说:“像你这样既不懂汉字,又不能写汉文的人,最好闭起你的鸟嘴。”然而,纸条寄出去以后,胡适很懊悔,觉得自己不应该对这样一位热心于中国事务的人如此不友好,同时也自责没有为中国的文字和文学改良尽力。此后,他和之前康奈尔大学的校友、语言学家赵元任开始研究和讨论中国的语言和文字等问题。

1915年,胡适写了一篇名为《如何可使吾国文言易于教授》的文章,提出中国的文言文是半死的语言。比如他举例说,文言称“犬”,而人们口语早已称“狗”;文言“乘马”,而白话是“骑马”。1915年胡适从康奈尔大学转到哥大以后,又经常和任鸿隽、梅光迪等人辩论白话诗的问题,提出“作诗如作文”的思想,决定不再写旧诗,而专用平白易懂的白话写诗,这也就是后来《尝试集》的由来。

陈独秀

当然在这个过程中还有陈独秀的影响。在1916年10月出版的《新青年》第二卷第二号上,陈独秀发表了胡适8月份从美国写给他的信,在这封通信中,胡适初步提出了文学革命的八项主张。陈独秀对胡适的文学革命主张大为赞许,回信要求胡适做更进一步的阐述,这就是后来的《文学改良刍议》。

蔡元培是如何成为北大校长的

澎湃新闻:1917年1月4日,蔡元培正式出任北大校长,翻开了北大历史上最辉煌的一页。当时是北洋政府时期,蔡元培作为老国民党员和革命党人,是如何成为北大校长的呢?能否介绍一下这段历史?

杨宏雨:在说蔡元培之前,有必要回顾一下北大的历史。我们都知道,北大的前身是京师大学堂,是中国官办的最早的新式高等教育学府,在中国的教育界和思想界有着举足轻重的地位。然而,到了民国时期,北大的地位和影响力明显下滑。这和北大内部激烈的派系斗争有很大关系,也和北大校长频频更迭有关。1912到1916的5年间,北大就换了五位校长(严复、章士钊、马良、何燏时、胡仁源)。校长走马灯似地更替,使得北大不仅没有保持其应有的光彩和地位,反而成了一个谁都不想接手的烂摊子。这就是蔡元培上任前北大的基本情况。

那么,为什么最后会由蔡元培接手北大呢,我个人觉得有以下几个原因。

首先,蔡元培是正宗的科班出身,中进士、点翰林,有真学问。在民国初年的那个氛围下,老辈士大夫心目中,科举出身还是很重要的,新学成就反而有点被视为旁门左道。像严复,虽然学问也很大,但因不是科举出身,当北大校长的时候就一直不能服众。

范源濂

其次,蔡元培在民国初年的时候就出任过教育总长,提出了“军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育”五育并举的方针,并对民国初年壬子、癸丑学制的制定作出过重大贡献,他在教育界的地位和声誉,他人难以望其项背。

再次要说到当时的教育总长范源濂。1916年袁世凯死后,范源濂被任命为教育总长。民国初年蔡元培任教育总长的时候,范源濂是教育次长。两个人分属不同的党派(蔡是国民党,范是梁启超的共和党),政见不同,对于教育的看法也不同。蔡元培认为中国的教育,要首先办好大学,这样高中教育就有了人才,慢慢地小学和中学也就有了教员;范源濂却认为,教育要先从小学办起,只有办好了普通教育,才能办好高等教育。尽管如此,政见和办学理念的差别却并不妨碍两人共事,他们一致认为“教育是应当立在政潮外边的”,在工作中互相尊重,推动了中国教育事业的变革。蔡元培在1916年出任北大校长,也正是因为得到了时任教育总长范源濂的首肯和举荐。

最后,还有一个不太上台面的原因,就是同乡之间的提携。当时向范源濂推荐蔡元培为北大校长的人中,汤尔和、陈黻宸和马叙伦等,都是浙江人。从某个角度来说,蔡元培之所以能在北大立住脚跟,除了他自己的学养、为人以外,跟他的籍贯也有一定关系。当时在北京的教育界里,浙籍知识分子确实占了比较大的比例。以至于后来别人攻击鲁迅,说他是“某籍某系”,某籍其实指的就是“浙籍”。

澎湃新闻:蔡元培上任后没多久,就举荐陈独秀为北大的文科学长,还帮陈独秀做假学历,称陈独秀为“日本东京日本大学毕业,曾任芜湖安徽公学教务长、安徽高等学校校长”,蔡元培为什么如此器重陈独秀?

杨宏雨:蔡元培和陈独秀其实很早就认识了,早在1904年,他们就一起在上海搞革命,做炸弹,彼此都给对方留下了深刻的印象。蔡元培对陈独秀的好印象主要有两个方面。

第一是陈独秀当时主编《安徽俗话报》,宣扬白话和革命思想,从1904年3月至1905年8月,共出二十二期。一开始合作的几个人都因为困难和危险而离开,陈独秀一个人坚持了好一阵,这让蔡元培很佩服他的毅力和责任心。

第二是陈独秀“精通训诂音韵,学有专长”。过去北大教授对陈独秀颇有不屑,认为他仅靠办杂志进北大,但陈独秀晚年编的《小学识字教本》,充分显示了他在这方面的造诣,也被学界广泛认同。就像我们今天说鲁迅是大师,不仅仅是因为他白话小说写得有多好,更多的是因为他抄古碑抄出来的学问,你看鲁迅写文章的取材和他的知识结构,那不是一般人能企及的。

当时,具体向蔡元培推荐陈独秀的是北京医专的校长汤尔和及北大的教员沈尹默。在此之前,北大文科学长夏锡祺辞职,汤和沈都向蔡推荐陈独秀,汤尔和交给蔡元培十多本《新青年》,并说陈“确可为青年的指导者”,如果北大文科学长缺人,可选陈独秀。

至于伪造学历,我想是不得已之举,反映的是蔡元培“不拘一格用人才”的苦心。北大是中国的最高等学府,出任北大的文科学长,如无一定的学历和在教育界工作的履历,是不可能被北洋政府教育部批准的。

“真正为《新青年》找到突破口的是胡适”

澎湃新闻:《新青年》在上海的时候,每期的销量只有1000多册。等到陈独秀出任北大文科学长,把《新青年》编辑部搬到北京,《新青年》才开始有了全国性的影响,鼎盛时期每期有近两万的销量。《新青年》是如何从一个“皖籍知识分子的同仁刊物”,变为“新文化运动的阵地”的呢?

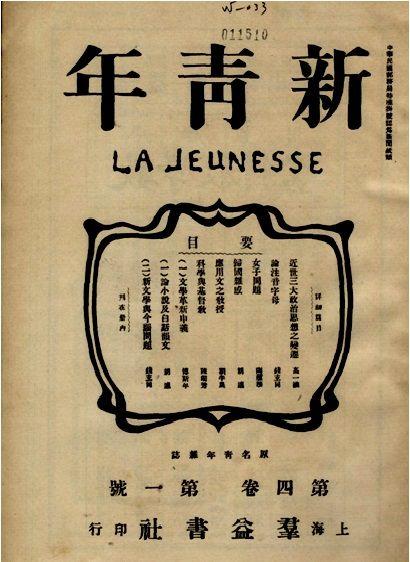

杨宏雨:其实根据现在的研究显示,《新青年》在上海的时候,并没有所谓的编辑部。陈独秀是主编,也是主要的作者,另外有一些安徽同乡和好友撰稿。在新青年的第二卷、第三卷的封面上,都大写着“陈独秀先生主撰”,这其实就是当时的实际情况。陈独秀来到北大以后,北大是知识分子云集的地方,他又是文科学长,自然不愁没有稿源了。1918年1月,陈独秀召集《新青年》编辑部会议,宣布“本自第四卷第一号起,投稿章程业已取消,所有编撰,悉由编辑部同仁,共同担任”。这就是说,从此以后,都只用约稿,外部投稿一律不用,即使采用,也不给稿费了,一下牛气起来了。

《新青年》第三卷第一号,封面写着“陈独秀先生主撰”。

《新青年》第四卷第一号,此时的新青年已经有了编辑部,不再是“陈独秀先生主撰”了。

《新青年》创办初期只是一份普通的知识分子读物,销量也远不如同时期的《东方杂志》等刊物。我们现在追溯历史,觉得新青年的意义在于陈独秀的《敬告青年》,在于提倡“德先生”和“赛先生”。其实在当时,这些口号在社会上是引不起太大波澜的。民国已经成立了,帝制已经被推翻,“民主”和“科学”已经成了政治正确的东西,你提这些东西是引不起很大反响的。真正为《新青年》找到突破口的,是胡适,而这突破口,就是白话文。

白话文在中国社会其实存在了很长时间,但是历史上,文、言是分家的。胡适就跳出来说,中国文学的正宗在哪?过去我们一直以《诗经》、楚辞、汉赋、唐诗、宋词这些为文学的正宗,以注经、解经为学术的正宗。但是中国文学也有很重要的一个部分,是草根的、是民间的、是被认为不登大雅之堂的,比如魏晋南北朝时期的志怪小说、唐传奇、宋元的话本小说、明清的演义小说,今天被我们称作“四大名著”的东西,在当时是下里巴人的。甚至连“四大名著”的作者,我们今天都有争议,就因为在当时,文化人写这些东西被认为是丢面子的,考不上科举的人才来写这些,没有几个人愿意出来承认说“这个是我写的”。

胡适提出白话文问题以后,又以白话文作为中国文学的正宗,一下子中国文学史就要重写了,你可以想见这在当时读书人心中的颠覆性。也正是等到胡适开始讨论白话文以后,《新青年》的影响才逐渐大了起来。顺便说一下,学界现在对于“新文化运动”开始于何时是有争论的。一派学者认为应该从陈独秀创办《青年杂志》开始,另一派认为应该从胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》开始。我个人倾向于后一种观点。

但是,回到历史现场,《文学改良刍议》也只是拉开了白话文运动的序幕,在当时,文言和白话也还是并立的,大家井水不犯河水。新、旧派文人的对立,和《新青年》的暴得大名,是从钱玄同和刘半农的“双簧戏”开始的。

事情的经过想必很多人都了解,1918年3月的《新青年》上并列刊出了两封信。一封是由钱玄同化名“王敬轩”写给《新青年》的公开信,信以文言写成,故意以一个封建文化卫道士的口吻说话,历数《新青年》和新文化运动的罪状。而另一篇《复王敬轩书》署名“本社记者半农”,由刘半农执笔,通篇都与前文针锋相对。两人的双簧把清末民初的大翻译家、桐城派古文大家林纾卷入了骂战。对于新文化运动,林纾本来一直保持着沉默静观的态度。但在“双簧信”的挑衅之下,林纾在上海《新申报》上写了短篇文言小说《荆生》和《妖梦》来回击陈独秀和胡适等人,一下子引爆了新旧文人之间的对立。在这个事件之后,《新青年》的销量一下大增,不仅是主张白话的人,连那些老派读书人,也要买《新青年》来看。

胡适

“保守主义者”如何回应胡适和陈独秀?

澎湃新闻:“五四”时期其实是一个思想高度多元化、各种思潮并立的时代,但是在后来的历史叙事中,因为种种原因,激进派占据了话语主导权,于是我们很多人对新文化运动的印象就变成了“打倒孔家店”、“全盘西化”等等,甚至到后来,连胡适也被排除出去了,陈独秀成了唯一的“总司令”。回到历史现场,当时的思想界状况是怎样的?像黄侃、辜鸿铭、章士钊这样的“保守主义者”,又是如何看待胡适和陈独秀等人的主张的呢?

杨宏雨:过去我们对于“五四”和“新文化运动”的理解,其实都太狭隘了。我们在考察五四人物的时候,只把陈独秀、鲁迅、胡适这样的“新派人物”算进去,给人造成了一种新文化运动很激进、很反传统的印象。但实际上,“五四”一词的第一次出现,是在梁启超的《五四纪念日感言》一文中。现在的学者提出了一个概念,叫“五四文化圈”,指的是一个同时存在于五四时期,共同关心新文化问题的,由具有不同价值观念和理想的知识分子组成的群体。他们有不同的知识背景,占据不同的出版媒介,拥有不同的读者群,在对待传统文化和西方文明的态度上有着显著的差异,但这并不能抹杀他们都关心民族国家命运、都是爱国者的事实。在这个群体中,有相对激进的群体,他们以《新青年》、《新潮》为阵地;有相对保守的群体,以《学衡》和《东方杂志》为阵地,当然还有更多的是个体,比如梁启超和梁漱溟,很难用简单的“激进”或“保守”来概括他们。

回到历史现场,“保守”和“激进”的对立远没有我们想像的那么严重。李大钊经常在研究系办的《晨报》上发文章;章士钊和胡适在饭馆的相遇和相互赠诗也被传为佳话;黄侃骂钱玄同骂得厉害,那是因为他们都是章太炎的学生,黄侃还是钱玄同的师兄。当时的北大,李大钊、陈独秀、胡适等支持傅斯年、罗家伦等北大进步学生组成“新潮社”,出版《新潮》月刊;俞士镇、薛祥绥等在黄侃、刘师培等人的支持下,出版《国故月刊》,成立了“国故社”。从表面上看,新旧冲突得很厉害,但事实上双方各自做着自己的事业,论战不多,谩骂几乎没有,更没有意见不合、饱以老拳的事发生。办社团自然需要经费,校长蔡元培一碗水端平,给两边的社团都拨付了所需的费用。在当时的北大乃至整个知识界,虽然新旧两派观点有对立,但并非你死我活的关系。后来五四运动的时候,陈独秀在新世界游艺场散发传单被捕,刘师培等人也都参与了营救,类似的事情,再往后就很难看到了。

发表评论 评论 (6 个评论)