对话嘉宾:

毛时安 文艺评论家

王雪瑛 高级编辑

20世纪80年代,中国当代文学艺术春潮涌动,拍打着历史堤岸,以《上海文学》为主阵地集合了一批风云初起的青年评论家,毛时安就是其中的重要成员。从新时期、新世纪到新时代,他参与和见证了中国当代文学艺术发展的壮阔历程。他从以文学评论为主,兼及美术评论,影视和戏剧评论,音乐和舞蹈等艺术评论,不断拓展艺术评论的门类,开启了50年不断探索精进的文艺评论长旅。通过嘉宾之间的对话,让读者了解评论家毛时安如何历练自我,形成跨界又专业的文艺评论,他丰富的评论写作中,难以忘怀的经历,他的上海情结与家国情怀,他如何倾心投入,写出打动人心的评论力作。

他是上海文化的“在场者”,他从上海走向全国,面对中国当代文艺大潮的浩荡奔流,他目击、参与、思考、践行,成为深入中国当代文艺前沿的评论家。

创新而不偏激,稳健而不保守

王雪瑛:作为50年来深入中国文艺现场的评论家,您有着参与行政领导、策划组织重大文化活动的工作经验,又有着多门类文艺评论的实践,您是如何做到不断拓展艺术评论门类,形成跨界又专业的文艺评论?是不是有着挑战与发现、磨砺与欣喜,甘苦兼具的丰富体验?

毛时安:我从小热爱艺术,热爱生活中一切美好的事物。上世纪60-70年代中,我抄录了大量古今中外的诗歌和文学作品,还为这些手抄本画了五彩缤纷的插图。大学时代,我有幸跟随恩师徐中玉先生专攻中国古代文论。古代文论特有的灵动、文采,给了我终生享用不尽的文化养料,极大地拓宽了我的写作视野。徐先生也成了我一生的精神导师,30多年来,我每年给他拜年。我是一个生活在当下想些问题,写点东西的中国人,我的写作基本围绕自己的工作。我曾先后在上海社科院文学研究所和上海作协任职,主要写文学评论,后来调往上海市文化局工作,侧重文艺批评,尤其是戏剧评论。我的文艺批评几乎涉及所有文艺样式。

很多人对我的多项跨门类评论写作感到惊讶。我不喜欢人在一棵树上吊死,更重要的是,万事万物有特殊性,也有普遍性。在形而下的层面是特殊性,在形而上的层面,事物就显出了彼此相关的普遍性,也就是“殊相”和“共相”。艺术,其实是“技、艺、道”三者的综合。在“技”术的层面,它们是独立的个别的,独立的“技”被艺术家的灵气、创造力、想象力整合就有了“艺”术。一旦进入“道”的层面,评论写作就有了融会贯通的可能,就有了开阔的视野。1986年获上海文学艺术奖的《中西表现美学及其影响下的绘画》和此前写的《人生哲学和艺术境界》都有我自己比较满意的视野和气势。因为视野宽阔,我写作的相对自由度就要大些,完成各种稿约空间也大些。

王雪瑛:《攀登者》收集了关于上海文化发展的评论,以宏阔的视野,稳健的笔调评论了上海获全国五个一工程奖、国家舞台艺术精品工程称号、文华奖及中国戏剧奖、茅盾文学奖的文学艺术作品。有作家评价您的评论,文风激情大气而不失委婉细腻;创新而不偏激,稳健而不保守,好看而不飘浮。您如何养成自己文艺评论的风格与特点?

毛时安:文章甘苦事,得失寸心知。有时写得行云流水,有时写得酣畅淋漓,有时写得艰涩无奈,有时像小学生写作文无从下手,甚至有痛不欲生难产的时候。我从没讲过写文章的事,一是天下写文章的人多了去了,自己并非顶尖高手,实无经验可谈。二是谈写作,难说对他人有帮助。《金刚经》有云:法无定法。中国人讲“方法”,显然和西方人不同,讲究空灵和弹性;西方讲逻辑推理,讲归纳演绎,就显刚性。金代文学家王若虚说,“或问文章有体乎?曰:无。又问无体乎?曰:有。然则果何如?曰:定体则无,大体须有。”在我看来,所谓“无”就如岳飞打仗“运用之妙,存乎一心”;而“有”就是中小学语文教的字词句篇,就是遣词造句,谋篇布局。但真正要写得好,光有这些知识是远远不够的。所以写作和艺术一样,说出来的总是一般,难以言表的才是特殊。老子说,道可道,非常道。康德说,无目的的合目的性,这是异曲同工。

我不会写诗,但喜欢诗。我在青春时代曾经手抄了拜伦、海涅、泰戈尔、唐诗宋词,非常喜欢诗的那种独特气质,输入心脾的温馨而忧伤的气息。我个人特别喜欢走夜路,走荒僻无人的荒野之路,慢慢就养成了评论语言的诗化风格和诗性气质。我们年轻时,评论家王晓明曾说我是“美文批评”。在这点上,我受钱谷融先生的影响,尽力在行云流水的论述过程中,有些华彩的段落和章节。

在价值观和方法论上,我深受导师徐中玉先生的影响。一是强烈的家国情怀。每每看到有好作品出现,我会像孩子一样欣喜如狂。我愿意把自己的一生奉献给挚爱的文学艺术。我也满怀着忧患意识,愿意为文学艺术的每一个小小的进步喝彩,同时,也正视我们文学艺术中存在的问题和缺陷。二是方法论的中庸之道,我总体倾向于中庸平和,很少走极端、绝对化的路子。新世纪初,我读《伯林对话录》,他说,人生问题的某种终极解决,没有普遍适用的始终不变的普遍标准。多元主义的立场使他对许多问题的认识充满了弹性和智慧。在半个世纪的评论写作中,我逐渐形成了创新而不偏激,稳健而不保守,理性但不冷淡,感性但不冲动,既正视现实也不躲避崇高,感性体验与理性思维的结合,把评论作为创作对待,让文字富有美感的基本特征。

王雪瑛:“《关于文化发展和文艺创作的四个问题及其思考》是《我们的戏剧缺失了什么》的续篇,2008年8月30日初稿,2010年9月7日改定。”“2017年9月为写交响合唱《启航》的歌词,从上海、北京、敦煌、兰州再到上海,我一路带着电脑和书籍,写了近万字的草稿。”前一篇文章是写作延续时间长,后一首歌词是写作跨越空间大,我在读《攀登者》时,留下了深刻印象。请分享您的评论写作中,难以忘怀的经历。

毛时安:文艺评论是一个清贫的属于精神的事业,是艺术大地上精神的守望。有时候写评论不亚于打仗,需要勇气、智慧和意志。上世纪80年代,我撰写的关于程乃珊小说的评论很新锐,发表于《上海文学》后,作品广受读者的青睐。我的许多评论是在紧张的出差途中完成。写《“微光”的力量》时,高铁穿越祁连山下的河西走廊,导演徐俊的微信、电话时断时续。我住在瑞金医院时,完成老友著名国画家陈家泠的画评。2012年10月30日,我接受心脏手术,上手术台前两小时,把刚写完的手稿电传到上海国际艺术节宣传部办公室。等手术创口稍微愈合,我休息片刻后,就校对电传回来的打印稿,发还他们。今年3月的一天,我预约了医牙。那天我在医院拔了6颗断牙,又植入8个种植牙基座,最后装上临时牙。手术从早上9点,一直到下午5点半。回家后,我忍着创口疼痛,坚持写作三、四天,最终完成了关于电视剧《破晓东方》的4000字评论,发给《光明日报》的约稿编辑。我脑海里时常浮现着着鲁迅先生的一句话,时间,就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。文字是老实的,只有生命的投入,文章才会有打动人心的感染力。

愿为读者捧出,一颗赤子之心

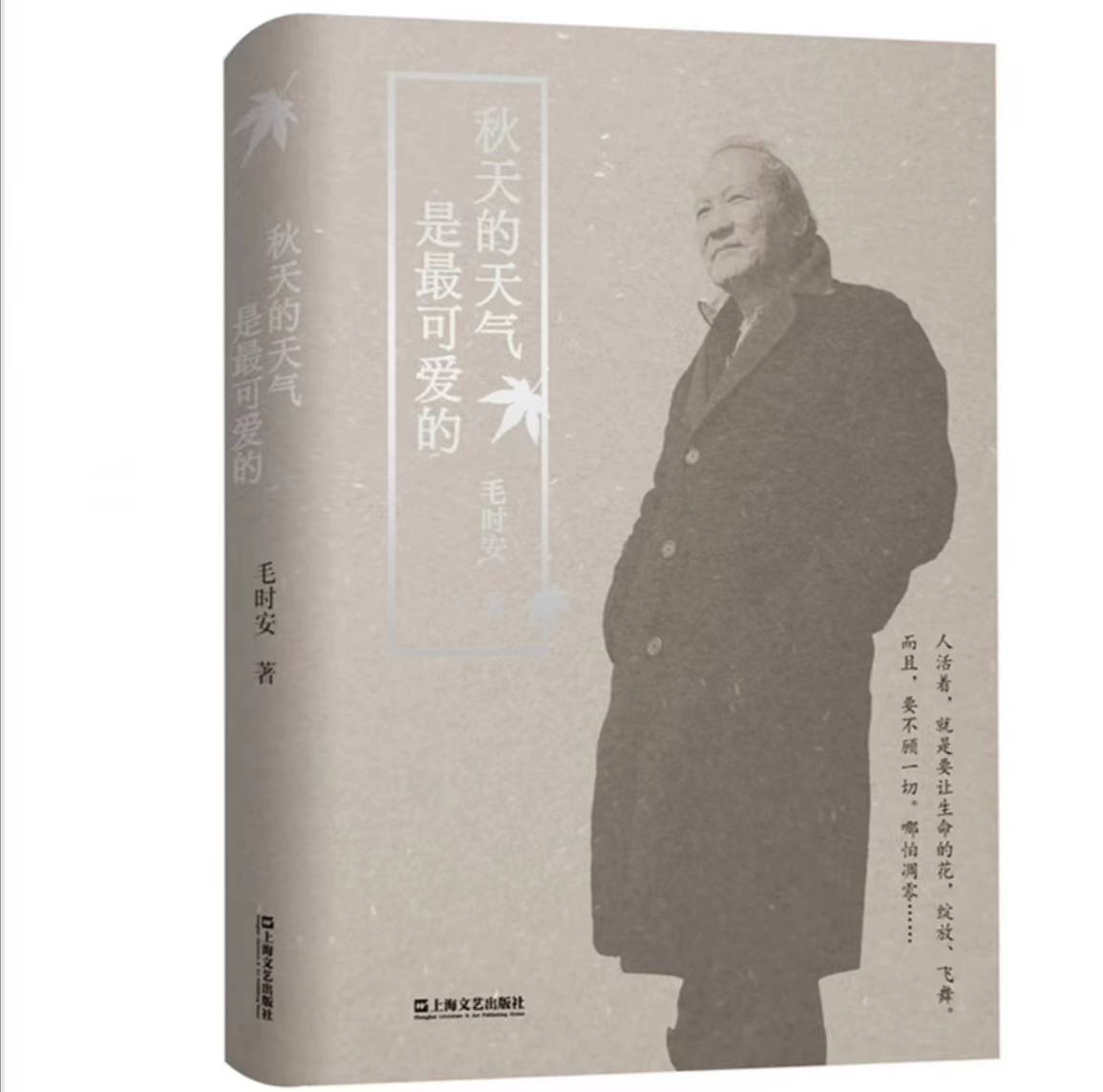

王雪瑛:“我人生列车驶过大地后,留在我记忆里的一幅幅生命的风景,我耳朵里听到的时代和上海的呼吸,是我献给上海的一首恋歌”。您在《秋天的天气是最可爱的》自序中的深情自述,让我联想到时代、城市与人生的相互交织,您的人文情怀的养成,散文和文艺评论的创作的动力与立场,是不是与上海情结和家国情怀紧密相连?您对“星斗其文,赤子其人,”如何理解?

毛时安:我是一个土生土长的上海人,对这座城市充满了热烈的感情。去过世界的许多地方,我始终认为,她可以比肩全球那些最著名的国际大都市,是一座真正伟大的城市。她的魁伟、宽广,有着不动声色藏而不露的英雄气概。确实,我有着与家国情怀相连浓得化不开的“上海情结”。《秋天的天气是最可爱的》的读者,会从中了解上海、上海人,而且还会热爱上海、上海人,如果结合我写上海人的前一本散文集《结伴而行》,将体会更深。星斗其文,我不敢企及,赤子其人,我愿意接受。我没有其他能耐,愿意为读者捧出一颗赤子之心。散文的写作,丰富了我的情感世界,也使我的评论更有文彩。落花不是无情物,我希望自己的文字像射出枪膛的子弹,闪着激情的火光,抵达心灵,感动自己也感动别人。

王雪瑛:艺术家和评论家如何面对和认识自己的时代,如何在自己的创作和批评实践中呈现自己对时代的认识,对于艺术家和评论家来说是至关重要的。您认同这样的看法吗?请说说评论家的个人成长、格局与时代的关系,文艺评论与时代的关系。

毛时安:我是这个时代的幸运儿,是中国改革开放的历史大转折,让我通过高考,走进校园,接受高等教育,获得成为知识分子的千载难逢的人生机遇。我清清楚楚记得,第一天坐在亮堂堂的大教室里听课的情景,一直在怀疑,我这不是在做梦吧?一代人的中国梦就是从上世纪80年代启幕的。如朋友所言,这形成了我们“做人的自觉之心”。15年前,剧作家罗怀臻就说我,“有青年时代的前卫思想与苍茫感叹,有中年时代的纵横捭阖与美丽忧伤,有盛年乃至盛年后的忧患思绪与浪漫想象”。他说得像台词一样优美。确实,评论家离不开时代,我们的人生都和时代休戚相关。鲁迅先生说过,脱离时代,就像拔着头发离开地球。文学、艺术的潮汐起伏,给我提供了评论的不竭素材和灵感。文学艺术和评论要呈现时代发展的轨迹,留下超越时代,指向未来的思考。评论家要用心去体验作品的人性内涵,人物的情感和精神世界。评论要揭示作品蕴含的人性深度。我写评论首先是笨鸟先飞,就是老老实实地读作品。我写戏剧评论,不但现场看戏,而且事后看视频,读剧本。白天晚上,有空就想,想透动笔,一气呵成。所谓“超越”就是对人性的剖析与理解,对艺术形式的审美感知,终极指向就是真善美。

80年代,我的评论注重把独立的思想注入文字,思考的力度渗透、统摄评论。90年代,我创建了上海社会科学院文学研究所的文化研究室。进入新世纪、新时代以来,自己的内心更加沉稳,面对动态变化气象万千的文艺现象和文艺作品,我尽可能为文艺院团和艺术家,呼吁更加和谐的文化环境。为当代文艺的更好发展,我潜心分析文艺现象与文艺创作得失,写作了《我们的戏剧缺失了什么》和姐妹篇《关于文化发展和文艺创作的四个问题及其思考》,两篇文章说理论道,有观点有立场,先后获得第五届中国文联文艺评论一等奖、第四届中国戏剧奖理论评论奖,在全国文艺界产生了较大影响。

王雪瑛:《攀登者》的后记中,我读到一个细节,在上海报业大厦46楼开研讨会的时候,望着敞亮落地窗外上海的“城市动图”,您心中感慨着“几十年来,我的生命相伴着这座城市和她的文化。”《文汇报》在您以文艺评论相伴上海文化的人生中,也成为日常的弦歌。

毛时安:《文汇报》是我国覆盖广阔的人文大报,也是一张有风骨的报纸,能成为《文汇报》的作者是一件非常荣耀的事情。1983年《文汇报》发表了我为湖北画家周韶华组画《大河寻源》写的近3000字的美术评论,我用人化自然的美学原理论述画家,广受好评。80年代《文汇报》发表了我写的关于史铁生短篇小说《奶奶的星星》的评论。第二年,小说获得了全国短篇小说奖。近年来,我的许多重要文章发表在《文汇报》。收在《秋天的天气是最可爱的》两篇写上海思南路和邬达克的长文,还有写导师徐中玉百年诞辰的长文,都是整版发表于《文汇报》。排版编辑告诉我,阅读那篇写赵长天的《好人的心跳》,不少年轻记者为之动容落泪。40年来,我和《文汇报》结下了不解的笔墨之缘,是永远的朋友。

王雪瑛:回望50年的文艺评论实践,您坚守不变的是什么?与时俱进融合创新的是什么?

毛时安:古人说,修辞立其诚。好文章既要有形式美的“修”,又要有情感的“诚”。“诚”是根本,修辞,不是为了花哨,是为了“诚”得感人。作为评论家,我要求自己,以虔诚对待写作,以坦诚对待内心,以热诚对待生活,以真诚对待世界。我肯定会说错话,但我绝不说假话谎话。评论文章是有生命的,可以触摸到写作者的体温和写作时的心情。我们这代评论家,大都先天不足,少时没有旧学修养,后来缺乏西学修养。自己摸索着舞文弄墨,是时代造就了我们。文学艺术为文造情,但不能为赋新诗强说愁。我常年看戏看画看电影,我感觉真诚可贵,只有创作者真正走心,动情,作品才能感动观众和读者。

我呼唤真诚!回望半个世纪的评论生涯,不变的是我基本的文化立场,艺术的精神性和审美性,对过度市场化、产业化、现代化的冷静与清醒;变化的是评论对象、评论话语,自己不断学习接受消化的新的文艺理论和研究方法,也包括对古代文论的当代活用,让自己保持与时代同步,运用清新的评论话语,一语天然万古新。

王雪瑛:您写有的文章很快,一方面是因为新闻性强的急稿需要快速出稿,您写有的文章又很慢,比如《用生命大声喊出有力量的思想》三千多字的文章断断续续写了将近三年。请谈谈您写作中的快与慢。

毛时安:快慢是个相对命题。我年轻时,的确是出手很快。有时一天能写7、8千字。催稿人经常坐在办公室等稿,当场写完,当场取走,但我想的时间远超过写的时间。《用生命大声喊出有力的思想》,主要是想自己的文字能对得起我从内心钦佩的艺术家濮存昕,还有那些来自雪域高原的藏族孩子们。还有评画家田黎明的《透过雾气看》,我也写了很长时间,两年才完成。主要是将自己原创的观点“艺术的可生长性”讲得透彻一点,而且文风要和他的画风般配。还有2018年开写的《赏樱记》,到现在还撂着,想写一篇有点人生苍凉感的文字。

作者:毛时安、王雪瑛

文:毛时安、王雪瑛 图:出版社 编辑:宣晶 责任编辑:邢晓芳

转载此文请注明出处。

来源 文汇报

发表评论 评论 (4 个评论)