《从曹学到红学》,刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

内容简介

该书着重从对包衣曹家精神传承的探讨和关于“真事”与“假语”的研究这两大课题展开充分论述,以探寻走近曹雪芹的心灵通道。只有走近曹雪芹,才能走进《红楼梦》。该书同时也是作者数十年曹红学研究生涯的一次学术总结。

目 录

自序 探寻走近曹雪芹的心灵通道

上 编

祖功宗德:家族记忆和民族本根意识

一篇“绝大典制文字”

家族远世记忆:曹良臣、曹彬到曹参

民族本根的确认和追寻

补论:从坚持本民族姓氏看包衣曹家的民族本根意识

包衣曹家的反奴人格和自由心性传承

双重歧视与压迫

关于曹锡远“来归”

一脉相承的自由心性追求

曹雪芹的回归情结和“出旗为民”探讨

曹寅入侍康熙年代考

几种说法

曹寅自述和他述

康熙八年入侍说考证

佐证和余论

佩笔侍从——曹寅“为康熙伴读”说质疑

“伴读”说质疑

关于“佩笔侍从”的考证

“西学东渐”与侍从新知

经筵听讲与熊赐履

曹寅生平研究中的一个盲区

——任职郎署时期的遭际与思想

《放愁诗》:人事变故与信任危机

离心:民族情感的复活

个体意识的觉醒

沉重的精神创伤

曹寅的入侍年岁与童奴生涯

——对“康熙八年入侍说”的再论证

自述性材料的证据链

入侍年岁的考据论定和补充

以童奴生涯研究为新起点

曹寅童奴生涯探析

——《南辕杂诗》“旧日侲童半服官”解读

“侲童”诗句的语义研究和自述性内容解读

清宫“侲童”活动和曹寅对表演艺术的热爱

曹寅“侲童”经历对曹雪芹的影响

一条有关曹振彦和包衣曹家的重要材料

——王鼎吕“得归民籍”考析

关于明清宝坻之战

王鼎吕“得归民籍”史料考索

“护持指示”:曹振彦的义举和隐痛

中编

论“曹学”与“红学”的内在沟通

——心理视点中的“曹学”

三个层面的沟通

心理视点:实证材料与记忆材料的心理意义

精神传承研究的重要性

个体意识与无意识研究

《红楼梦》的甄真贾假和曹雪芹的创作情结(上)

“假”中之“真”:“假语”隐含的“真事”

“假”外之“真”:改造和隐没

《红楼梦》的甄真贾假和曹雪芹的创作情结(下)

二重情结

“出旗为民”与曹雪芹的创作构思

复合载体

“怡红”:曹雪芹“悼红”情结的起点和内涵

以“真甄假贾”为入口

“闺友闺情”

原型置换

神话内涵:从娲皇到警幻

曹雪芹的人格范式和气质初探

“梦阮”范式及其个体和时代新义

双重气质:浪漫与哲思

曹雪芹创作情结的双向艺术投射论纲

三大创作情结

双向艺术投射

二元对立一元为主

性格系统复杂对照

曹雪芹“末世”批判的视点和寓意

“末世”的语词挪借

“末世”之变的艺术改造

双重视点的设置和层次

内部观照和自我解剖

“家国同构”的鉴戒意蕴

《楝亭集》与《红楼梦》

爱石情结和石头意象

从“补天石”到“情根石”

反奴人格:从曹寅到曹雪芹

秦淮风月怅夤缘

——曹寅的“情”与曹雪芹的“情”

“情”“理”分离的二重心灵世界

从《梦春曲》到《过隐园》

“咏红”代码和“悼红”心性

题画兰诗和“情”观传承

贾府的最早家奴和包衣曹家之痛

百年包衣史的起点

土番家奴:俘囚为奴与养马厮役

游戏笔墨和“溢出性”议论

关于焦大的怨愤

双向艺术投射:贾府早期家奴的形象设置意义

下编

贾宝玉的女性美崇拜意识及其人性内涵

“清”与“浊”:自省心态的社会批判性

“意淫”与“肤淫”:情理结合的道德严肃性

真与幻:执着始终的理想象征性

普遍人性的历史积淀

曹雪芹宝黛爱情悲剧构思矛盾探析

模式选择:决定、争夺或离合

冲突命题:在社会必然性与个体偶然性之间

主旨困惑:“儿女之真情”的发泄与自限

曹雪芹的创作难题和程高本的突破

——试论《红楼梦》艺术构思的内在矛盾

书名之争和双重创作主旨的对立

一元化的形象格局和二元性的艺术构思

故事网络和情节板块

曹雪芹的遗憾和续作者的成功

《红楼梦》的诗性情境结构及其话语特征

“诗画情境”的意象结构之一:聚合

“诗画情境”的意象结构之二:叠加

“诗画情境”的意象结构之三:递进

“诗画情境”的意象结构之四:辐射

“诗事情境”:关键话语的创造

《红楼梦》的表意系统和古代小说幻想艺术的发展

解释性表意系统:三大构想与结构框架

隐喻性表意系统:复合隐喻和象征隐喻

预示性表意系统:形态与情节融合

表意艺术体系的功能与意义

质实与空灵:写实艺术的两种美学范本

——“瓶儿之死”与“秦氏之丧”的比较研究

叙事手法:显露与深隐

叙事内容:琐细与凝练

叙事结构:致密与疏宕

写实艺术形态的发展阶段与美学特征。

情空哲思:曹雪芹对人类精神命运的终极关怀

“情根说”:“情”的本原哲思

运数诠释:宿命叙事结构及其解构

“情”“空”矛盾

论《红楼梦》的两个叙事起点

两个叙事起点的出现和并存

“刘姥姥进府”作为《石头记》初稿的起点

“黛玉进府”作为《红楼梦》初稿的起点

“合成”增删过程的艺术处理

论明义所见《红楼梦》钞本的文本史意义

——以题红绝句的两处“缺失”为入口

富察明义:被忽视的主体研究

“宝菡之交”缺失的文本内容

“省亲别墅”的缺失和大观园的构思

明义所见《红楼梦》钞本的文本史意义

回目聚焦,真情揆理

——《红楼梦》第58回散论

叙事转向

“假凤虚凰”:为同性爱恋张目

内省自否

“真情痴理”:“情”的超越性本体观

“事体情理”:版本异文评析之一

“谁解其味”:版本异文评析之二

曹雪芹的尤三姐形象构思探析

“淫奔”融入“家事”和“情事”

从“惑”到“觉”:“取乐作践准折”

从“惑”到“觉”:“与君两无干涉”

“来自情天,去由情地”

林黛玉的嘲谑与曹雪芹的用笔

——关于“母蝗虫”入回目的再思考

双重嘲谑的回目

人格碰撞与做戏智慧

雅谑构想

自我映射

关于“黛玉之死”的研读和思考

问题的提出

复合叠加:悲剧构想的突破

散文化叙事:写实艺术的创新

困惑、成功与遗憾

后记

自 序

探寻走近曹雪芹的心灵通道

刘上生

只有走近曹雪芹才能走进《红楼梦》。

这是我数十年读红研红,从“红学”到“曹学”,又从“曹学”到“红学”,并致力于二者沟通的深切体悟。探寻走近曹雪芹的心灵通道,虽然至今仍然在路上,但皓首伏枥,矢志不渝。

《曹寅与曹雪芹》(增订本),刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

走进《红楼梦》与走近曹雪芹不是同一之事。前者对象是作品,后者对象是作家。它们似乎分别属于“红学”和“曹学”。虽然“红学”“曹学”,都还是传统意义上的“学问”(如同经史子诸“学”),而非现代学科,不过已形成大体被认同的边界和学术范畴。

冯其庸就曾把“曹学”和“红学”分别称之为“外学”和“内学” ,又写了专著《曹学叙论》,指出“曹学的诞生是一种自然趋势”。[1]

在实际操作中,“曹学”与“红学”各自朝着以作家为中心和以作品为中心的不同方向发展,并取得了可观成绩。作品与作家的关系是子与母的关系,子由母生。

当有人企图割断这种生命联系(否定曹雪芹的著作权)之时,起来捍卫母亲的神圣权利便成为理所当然的事情。这大概就是“红学”之外“曹学”会被强化的原因。但“曹学”的生命力之根本,又来自于它与“红学”的联系和沟通。这又是母子相依为命的道理。

记得《走近曹雪芹》刚出版时,一位朋友开玩笑地对我说:“现在曹雪芹的著作权还有人质疑,你的论述就像建筑空中楼阁。”

没有想到,在市场化环境里,这种质疑的噪声竟变成了各种非曹否曹怪论的混声合唱。在视小说为“小道”,文网严密的旧时代难以自明和充分记载的伟大作家的生平和著作权竟然至今遭到某些人否定并以此为荣,这是传统文化的悲哀。

但事实俱在,创作过程不妨深入探讨,著作权却不容否定。“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”

《曹学叙论》

不过,这也使人们更加认识到“红学”与“曹学”共存共荣的关系,认识到“曹学”概念的边界性和文史性意义,认识到“曹学”把一切打着“红学”旗号非曹否曹实际挖“红学”根基的伪学理所当然地排除在外,鲜明地树立和维护了文化伟人的旗帜,弥补了“红学”概念(它本源于戏谑词语)的模糊性;也使读者更加明确不能把《红楼梦》作为一般文学经典作品来读,懂得了只有走近曹雪芹才能走进《红楼梦》的道理。

基于当时对“曹学”与“红学”关系的认识,二十多年前,在提交97年北京国际红学研讨会的论文中,我提出并阐述了“曹学”与“红学”的内在沟通的问题,[2]认为这种沟通包含由表及里的三个层面:本体(著作权)层面,文本(故事)层面和心理层面,与此对应的研究方法分别是考据学,叙事学和心理学方法。

文章着重阐述了第三层面即“心理视点”,实现“内在沟通”的方法和目标:在文献考证和文本研读的基础上,着力研究和揭示包衣曹家的精神传承及其对曹雪芹创作的影响。这样做,实际上也是为曹雪芹的著作权提供更多的内证材料,同时更深入地解读《红楼梦》的内在意蕴。

这不是为“自传说”寻找依据,而是为了按照作者指示,寻找“将真事隐去”与“用假语村言”之间的桥梁通道。今天,把这种实现“内在沟通”的努力称为“探寻走近曹雪芹的心灵通道”,也许更能贴切地表达意旨。

《走进曹雪芹:红楼梦心理新诠》

时移世易,年华老大。检点自己这些年来的努力,有限的成果,就是汇集为上世纪末和本世纪初的两本专著《走近曹雪芹》和《曹寅与曹雪芹》,和《中国古代小说艺术史》的《红楼梦》专章专节,学术随笔集《探骊:从写情回目解味<红楼梦>》,[3]以及从上世纪八九十年代以来,发表于《红楼梦学刊》《曹雪芹研究》《红楼梦研究》等刊物上的一批零散文字。

退休后中断研究十来年,落后于时势和同仁,直到近年才有所恢复。现在有机会把它们编选成集,对于我自己,是一个回顾和总结;对于感兴趣的同仁和读者,则是提供了一个了解的方便。

为了显示脉络,分为三编。上编主要研究包衣曹家的精神传承,以及相关生平事迹考证,中编重点是包衣曹家精神传承对曹雪芹和《红楼梦》的影响,这些考证和研究都属原创;下编则是历年对曹雪芹创作和《红楼梦》文本的专题研讨,时间跨度更大。

各编内文章均以写作和发表年代为顺序,个别文章(如《论“曹学”与“红学”的内在沟通》),略有提前,以显示其思考的某种涵盖意义。为了尽可能全面反映自己的研究状况,摘录了《走近曹雪芹》等论著的部分章节,标题成文。[4]

除了个别文章有较多修改已特别说明以外,其他一仍其旧,只补充注释,部分作了“附记”。有的文章笔者后来已更正或放弃其观点(如高鹗续书说),但因当时已产生影响,故仍未修改,以便读者了解上世纪八九十年代以来“曹学”“红学”一角的历史原貌,又可以看出笔者与时俱进自我修正的前行轨迹。

在探寻走近曹雪芹的心灵通道的历程中,有两个问题体会较深。

《探骊:从写情回目解味红楼梦》,刘上生著,浙江古籍出版社2019年4月版。

一是关于包衣曹家精神传承的探讨。

本人提出研究包衣曹家“精神传承”的命题,认为它是与曹雪芹家世血缘关系探讨同样重要,甚至在某种意义上更为重要的问题。因为《红楼梦》是作家的精神产品。曹雪芹接受的当然是整个中华民族历史文化优秀传统的精神承传,这种承传来自家庭内外两个方面,而家世精神传承过去研究较少。家庭血缘关系只提供了包括血肉生命在内的物质基础和生活环境;精神传承则内化为心灵直接影响创作本身。

依据现代心理学理论,可以找出一条与家世血缘链条相应的从种属(人性)——民族集体意识无意识——家族家庭(及有关社会环境)集体意识无意识——个体意识无意识的精神传承链条。[5]

精神传承研究的基础是文献考证。老一辈红学家的历史性贡献奠定了后来者的学术起点。[6]考证表明,入清百年曹家史,铭刻着两度“末世”劫难:与明末民族劫难相联系的从辽东汉族地方官属沦为满洲包衣的家族劫难,和与康雍乾政局更替相联系的家族盛衰败落劫难,这就使百年曹家史融合着丰厚复杂的民族史和王朝政治史内容。

曹家的根本身份是满洲旗分内务府包衣汉人,其社会地位则具有包衣(世仆)仕宦双重性,前者不可改变,后者则依政局遭遇和主奴关系而变化。包衣曹家绝不能等同于《红楼梦》的贵族贾府。

张书才依据大量史料明确论定曹家属“包衣汉军”,不能混同于一般满洲旗人,这一论述具有重要基础意义。[7]这是我们认识的基点,也是包衣曹家精神人格具有二重性特征的根本原因。偏离这一认识基点,就会陷入迷误。

《曹雪芹家世生平探源》

精神传承的研究对象是内在心灵,现代心理学重视实证材料和记忆材料显示的心理意义。谱系记载的中断,从曹锡远到曹雪芹六代档案代际衔接的困难,在一定程度上可以通过对心理信息的分析加以弥补。笔者从曹氏家族远世记忆和近世记忆中发掘其内蕴的民族心理信息就是一种尝试。[8]文本材料当然最为重要。

包衣曹家有着优良的文武教育传统,但文本缺失。幸好有曹寅这盛衰传承的关键一代,留下了从官方话语(奏折文书),社交话语到私人话语(诗文曲创作)的丰富材料,特别是他继承“言志”“缘情”的民族文化传统,把《楝亭集》作为自我抒情工具,让我们能够找到通向隐秘内心打开精神库藏的钥匙。

在现有条件下,我们必须充分利用曹寅及其相关研究的成果,至于这一链条上的其他缺失,还有待于文献材料的发现和研讨来弥补。

精神传承的研究需要寻找和发现精神传承链条上的联结焦点,它们能集中显示精神传承的本质内涵。

笔者在对曹寅早期生平童幼入侍,佩笔侍从,侲童经历等事实和新材料的考证中,发现过去人云亦云的曹寅“为康熙伴读”等光鲜亮丽外衣下,其实隐藏着满清包衣制度和童奴制度双重受害者的悲苦事实,由此提出曹寅“童奴生涯”的命题,并揭示了这一命题与《红楼梦》反奴文化创造的内在联系。[9]

对曹寅“任职郎署”时期研究空白的填补,有助于全面认识康熙与曹寅和包衣曹家的复杂关系,由此深化认识曹寅对曹雪芹和《红楼梦》的深刻影响。

《楝亭集笺注》

笔者在对《楝亭集》和《红楼梦》文本的研读中,意识到关键词语(不是片言只语)和意象构思的相似、接近甚至复现,是一条重要联系渠道。祖孙不同文本石头意象包涵的爱石情结,祖孙不同“秦淮风月”经历的“情”的追求内蕴,由此得到揭示。

在《走近曹雪芹》及其他论文中,笔者重点阐述了在曹家由盛转衰至败落,亦即曹雪芹时代,包衣曹家在两重人格外衣包裹下特有的强固的民族忠诚和反奴人格——自由心性追求,以及从曹寅到曹雪芹包含着进步女性观的“情”的追求,它们最终成为曹雪芹创作的三大情结:盛衰怀旧情结,回归情结和悼红情结,通过作者的双向艺术投射在《红楼梦》中留下了深刻印记。

在《曹寅与曹雪芹》一书里,笔者通过专题研究,进一步总结了曹寅精神世界的三个二重性特征:政文异向的双重忠诚,身心相悖的双重人格和情理分离的双重追求。可以说,这就是包衣曹家精神传承的基本内容。现在,笔者正努力把这种研究向上(曹锡远曹振彦曹玺)向下(曹颙曹頫曹霑曹棠村)延伸,力求探求出完整的精神传承链条。

包衣曹家的精神传承,不只是后代对前辈的被动接受。社会政治局势和主奴关系的变化对家族(家庭)的影响,个体成长的环境和个性发展,决定了精神传承的内容和方向。这些因素,在家族命运发生巨大转折之时,尤其显得重要。

研究精神传承,不但要看到影响,更应特别重视超越。由于主奴关系和曹家命运的变化,以及曹雪芹的自我成长,前代身心相悖的二重人格,终于转化为曹雪芹“身为下贱,心比天高”的反奴叛逆人格,前代对民族文化传统的接受,转化为呼吸时代新风的超越性哲思和理想追求。

《曹寅全集》之《曹寅奏疏集》

例如,同样有爱石情结,曹寅仍然寄托传统的“士不遇”的“不材”之愤;曹雪芹却创造“情根石”表达对人类精神命运的思考。同样接受佛禅影响,曹寅以安禅逃禅平衡内心,曹雪芹却改造佛理以为己用,宣扬“情”观和平等理想。曹寅的襟怀没有超越自我、家庭和儒家的“仁民爱物”,曹雪芹的博爱覃思,却包涵宇宙变易之“道”,历史盛衰之“理”,关注众生(尤其是闺阁奴仆弱者)的哀乐荣悴之“命”等等人类的永恒性命题。

这些观点大体反映了笔者研究的成果和结论。笔者至今仍然坚持这些观点。

由于材料和认知的限制,以及心理研究的特殊性,在研究中,深感“度”的把握的困难。例如,关于包衣曹家的民族意识及其对曹雪芹的影响问题。

一方面,顺康两朝的宠信和入旗满化,使包衣曹家保持着政治愚忠而绝不可能萌发“反清复明”的思想,另一方面,满清的包衣奴役和民族歧视政策,曹家自身强固的民族本根意识,又导致政治的离心和文化情感的回归,形成“政文异向的双重忠诚”的人格特点,特别是雍乾两朝政局变化造成的家族败亡,更推动离心回归倾向的发展,以至曹雪芹采取“出旗为民”的行动以示决裂。

这些,都必然在《红楼梦》中留下印记。但以何种方式,留下多少,尚待深入探讨,笔者也进行了某些探索。现在看来,这些探索虽有合理之处,有些却也难免主观而缺乏实证。收入集中,还是为了给解决这一学术难题留下自省和研讨空间。至于曹雪芹晚年的生存状态,是否“出旗为民”,从吴恩裕到胡德平等,学界已做了大量的实地考察和传说收集工作,本人所论,也许只是一种推想。

《曹雪芹丛考》

二是关于“真事”与“假语”的研究

研读《红楼梦》,是否应该关注“真甄假贾”即“真事”与“假语”的问题?回答是肯定的。因为“将真事隐去”“用假语村言”是“作者自云”的基本写法,而且在第一回用回目“甄士隐”(真事隐)“贾雨村”(假语存)两个谐音人物明白表示出来。任何尊重作家曹雪芹的人都会认真对待这一提示。它包含着作家写作这部具有自叙传性质小说的深刻用意,也包含着对“稗史”小说传统和诗史哲文化艺术传统的全面继承融合和超越。

“真事”研究是极其重要的“红学”课题。因为它不仅是开启《红楼梦》之门的密码钥匙,而且是确认曹雪芹创作权的坚强内证。在文献记载阙如且难以为继的条件下,揭示包衣曹家及有关家族与《红楼梦》内容的联系,就成为从走近曹雪芹到走进《红楼梦》的最好通道。过去在这方面存在的问题,一是对“真事”的理解过于狭隘;二是对“真事”的研究方法误入歧途。

何谓“真事”?“真事”就是创作本事,即作为创作构思依据的现实生活内容。笔者认为,就《红楼梦》而言,所谓“真事”包含两个方面的内容:

首先,“真事”当然是指隐含于小说“假语”之中的包衣曹家和作者自我经历之事,以及以写作原型进入小说的的曹家亲友所历所知之事。这是由小说的“自叙传”创作动机所决定的。

在这个层面上,“真事”与“假语”的关系就是生活原型与艺术变形(改造)的关系。这些“真事”或有脂批提示可寻线索,或有文献资料可资印证,为研究提供了方便。

《曹寅、〈红楼梦〉与浙江:曹寅与镇江暨红楼梦程乙本刊行220周年学术研讨会论文集》

笔者和同仁们多年来对“真甄假贾”的问题作了许多探索。但具体结论,则因解读和引证可生歧义。如脂批所云,作者“实历经风月波澜,尝遍情缘滋味,始结此木石因果”,但“木石情缘”与作者情感经历的具体联系内容(人物,事件,过程,结局等)仍然需要探索[10]。

并非所有“真事”都可以从脂批中求得。通过相关历史文献与小说文本的对照研究,也是索解红楼“真事”之“谜”的一条途径。

例如,笔者在周汝昌、冯其庸、赵冈等考证基础上,对曹氏家族集体记忆(近世记忆和远世记忆)在小说文本的投影,和包衣曹家史在贾府早期家奴身上的投影的探讨[11];又如,徐恭时、吴新雷等关于苏州李煦家族与《红楼梦》关系的考证,冯其庸关于曹雪芹出生于苏州李府的推想,和皮述民关于“苏州李府半红楼”的论述[12],以及一些学者对小说人物原型的探讨等,都是具有学术意义的。

我们还应该在更宽阔的意义上理解“真事”的内涵。它还包括虽未必有原型却符合特定时代背景因而具有某种史料价值之事。在这个意义上,“真事”与“假语”的关系,就是历史真实与艺术虚构的关系。对“真事”的研究就是对《红楼梦》独特认识价值的探索。

胡德平在论述《红楼梦》“文史交响共生”的特点时举例,第16回王熙凤对其娘家掌管对外贸易一事竟如是说:“那时我爷爷单管各国进贡朝贺的事,凡有的外国人来,都是我们家养活。粤闽滇浙所有的洋船货物都是我们家的。”

并分析道:“这段话形象地描述了当时中外双方在贸易认识上的落差,话语中既有‘天子南库’,粤海关广东十三行的历史素材,又真实反映了清朝上层对近代贸易的愚昧认识。我认为这是作者文史互文最经典的一节。”[13]

《说不尽的红楼梦:曹雪芹在香山》(增订本)

这里,他不是去考证小说中“王家”的具体原型,而是深入揭示其文学——史学价值,显示出独特的认识深度。“文史共生”的命题,既区别于把《红楼梦》等同于历史实录的“自传说”,又区别于把它混同于一般小说或文学著作的“虚构说”。

它富有创意地指出了走近这部伟著的另一条独特通道。人们从《红楼梦》中看到贾府所反映的满清贵族家庭等级制度、奴隶制度以至东方贵族虚荣奢靡无可挽回地走向衰败的历史进程;看到“金陵十二钗”的构想与明末清初上层社会女性以及不同阶层情女才女的联系;看到贾宝玉的“女轻男浊”说与南宋赵师孟至清初萌动的提高女性地位的社会思潮的联系;看到贾宝玉的“《四书》以外,杜撰的太多”的异端言行与清初疑古反朱反八股思潮(阎若璩,谢济世,李塨等)的联系;看到贾宝玉的同性情友与乾隆以来“男风”特质的联系;看到贾府诸多西洋用品与“西学东渐”之风浸染上层的联系;看到“乱哄哄你方唱罢我登场”的《好了歌注》与清初以来高层权力斗争,特别是与影响曹家命运的乾隆初胤禄弘皙“逆案”的联系;甚至看到北京四月“送春”与小说中芒种节“饯花神”等等数不胜数的习俗联系-----种种“真事”,既是文学,也是历史。

只要我们把研究越做越深,越做越细,《红楼梦》“文史共生”的价值就可以得到更充分呈现,曹雪芹的著作权也就可以得到更加充分有力无可辩驳的支撑。

中国古代长篇小说从史叙(包括史传和神魔传说)到他叙(世情小说)到自叙是一个伟大的历史进步过程,十八世纪中叶几乎同时出现的《红楼梦》和《儒林外史》都具有鲜明的自叙传内容,而前者尤为突出,这绝不是偶合,而是作家在时代新思潮推动下自我觉醒个性张扬的产物和小说艺术成熟的标志。[14]“自传说”的失误并不能导致对《红楼梦》“自叙传”特色的否定。

《中国小说史略校注》,鲁迅著,陈平原、鲍国华编注,浙江人民出版社2024年1月版。

鲁迅在《中国小说史略》中就肯定“谓《红楼梦》乃作者自叙,与本篇开篇契合”。这已成为海内外“红学”界的普遍共识。“真事”研究大有可为。我们绝不可因为怕贴上“自传说”标签而自废内功。只要认识和方法正确,就一定能继续增益“红学”。

研究和确认“真事”的基本方法是实证,即文献(包括传说记载)、文本和脂批的相互印证,和在此基础上的合理推论。“自传说”的失误,从认识上说,是把小说(“假语”)等同于史传(“真事”),在方法上,则是“曹贾互证互等”。

但其考证仍不失可取之处。“索隐派”则失误更甚。“索隐”的盛行和难以断绝,有其主客观原因。由于曹家盛衰与康雍乾时政的联系;由于包衣曹家民族意识与明清易代历史的联系;由于《红楼梦》“此书不敢干涉朝廷”的表白与文本中若隐若现的时政描写或暗示的矛盾(如“坏了事”的王爷和“同难同荣”的王府,如喻示元春命运的判词曲词等);以及若干“红楼”之“谜”的难解(如秦氏之死等),都留下了“索隐”想象的空间。而古代绵久流长的“索隐”解经和谶应解谜,则留下了肢解割裂穿凿附会的方法论传统。新老索隐派误解或曲解“真事”内涵,而置文本“假语”性质和内容于不顾,以主观臆想取代实事求是的学术规范。

如果说,当年蔡元培《石头记索隐》还是观念和方法错误的求“真”索隐,那么,现当代“索隐派”则不再为学术求“真”,而抱着现实的功利目的,或为了耸人听闻,有的甚至企图借此推翻曹雪芹的著作权。这是更为严重的方向性背离。

《石头记索隐》,商务印书馆1917年初版。

这些事实说明,以科学的“真事”研究否定索隐派的种种谬说,还任重道远,这不仅是观点和方法的矫枉归正,也是捍卫曹雪芹著作权和《红楼梦》研究正确方向的大事。

从某种意义上可以说,“真事”研究属于“曹学”范畴,“假语”研究则属于“红学”范畴,研究“真事”与“假语”的关系,就是实现“曹学”与“红学”的沟通。“假语”是“假语村言”的简称,它包括《红楼梦》作为语言的艺术作品的方方面面,而不止是指艺术虚构和审美创造。

这里特别需要强调的是,《红楼梦》的“假语”同样有其独特性,它是在中国数千年文化和文学艺术传统土壤上,在前近代新风吹拂熏染下,伟大作家天才创造和心血浇灌的举世无双的艺术奇葩,并不是叙事学典型论或任何中外理论的产物。

在天才创造面前,任何理论都是蹩脚的。我们强调中国特色,也应重视和强调《红楼梦》的特色,因为根据马克思主义哲学原理,矛盾的特殊性决定事物的性质。无论“真事”的考索,还是“假语”的探究,都不能忘记这一点。

例如,《红楼梦》“无朝代年纪可考”“不欲着迹于方向”的虚时空叙事设置,就决不止是一种为避祸的掩饰手段,而是精心设计的“假作真时真亦假”的哲理性模糊化艺术处理,整部小说的叙事时空因此显得微观清晰而宏观模糊;书中主要人物(特别是贾宝玉)年龄大小的矛盾,固然是创作过程所致,但作者予以保留并不时凸现却深有用意;黛玉葬花吟诵长诗而宝玉哭倒在地,宝玉在月下朗读《芙蓉女儿诔》而黛玉从湖中的芙蓉花影走出,这些在写实情节中的非写实细节,俯拾可见;大观园构想将“省亲别墅”与居住院落捏合在一起,显然违背作者所强调的“事体情理”却成功地展示了《红楼梦》的“两个世界”;多重叙事口吻(超级叙事者,石头叙事,全知和限知叙事)的错综混杂;中断叙事进程或借书中人物之口表达作者意念的“溢出性”议论[15];语言的文白夹杂和转换等等,这些艺术处理并不符合传统叙事规范和叙事学理论要求,而被称为“诗性叙事”[16],甚至遭人诟病,被程本等删削篡改,事实上都是曹雪芹“令世人换新眼目”(第1回)“破陈腐旧套”(54回)“别开生面,另立排场”(78回)的艺术创新精神的体现。

《红楼梦会心录》

至于吕启祥所论“超验之美”,更是一个更高层次的创新性美学命题。[17]笔者并非盲目崇曹,不主张一切以曹雪芹之是非为是非,认为后四十回续作和程本百二十回本的功过都需要公正评价。

但应该承认,现在从“假语村言”角度对曹雪芹的艺术创造经验还研究得很不够。笔者多年来在人物艺术、叙事艺术、写实艺术、表意艺术、诗性叙事、回目构想等方面作了一些初步探索,但离真正解味“假语”还相距甚远。[18]

从理论上,或者概念上论述“真事”与“假语”的关系并不困难,但要从艺术创造的角度揭示曹雪芹“将真事隐去”“用假语村言”的具体手法、经验、成就乃至思理,还是“红学”中的一个重大课题。

笔者从戚蓼生序“一声也而两歌,一手也而二牍”的感悟中获得启示,提出了“双向艺术投射”的观点,并进行了初步论述。但面对《红楼梦》的伟大创造,仍不免觉得单薄狭小。应该承认,“真事”只是作品中的某种底色,而“假语”才是充分展示其创作天才和艺术能动性的广阔世界和自由天地。

“自传说”企图寻找小说中艺术形象与某一生活原型的完全对应关系之所以失败,就是不懂得作者对“真事”隐与现,投射与改造的处理,必须遵循艺术形象心营意造的自身规律。整体设计的“真甄假贾”固然有迹可循,但具体形象与情节的“真”“假”联系,究竟是完全的着意构思安排还是在“假语”创作中思维联想自我经验记忆自然融合甚至随机嵌入的结果,抑或二者兼而有之?有无艺术规律可寻?笔者还想与同仁们一起进一步探索。

《中国古代小说艺术史》

当然,必须承认,对绝大多数读者而言,《红楼梦》“假语村言”的文学性质是更重要的,审美欣赏是其兴趣所在。他们并不需要了解“真事”。对“真事”和“真事”与“假语”关系的追寻,对作者初心本意的追寻只是极少数人的事。不然,曹雪芹当年何以会发出带有千古之问意味的“谁解其中味”的慨叹呢?

我愿意做一个追寻者,并且相信自己并不孤单。

二十多年前,在《走近曹雪芹》的自序结尾,笔者写道:

当我们走近了曹雪芹,就意味着真正走进了《红楼梦》。

心灵的追寻也许无法完全实现。但接近可以加深理解,理解又可以导致接近。这也许正是曹雪芹题诗“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味”所期待的。他在那个时代,太伟大太孤独了。

我希望这本小书,能成为与在《红楼梦》中永生的灵魂的一次对话。

我希望我的探询,能得到他的积极回应。

心证意证,斯可云证。

斯可云证,是立足境。

这至今还是我的心声。

2022年8月定稿于深圳

曹雪芹邮票

后 记

少小红楼初结缘,

绛珠零泪玉生烟。

此生岂是梦中客?

白首犹思奋彩笺。

结缘红楼而入“梦”,是我此生之大幸。

虽然我在少年时代就熟读《红楼梦》并产生浓厚兴趣,但能长期从事《红楼梦》教学和研究,且有所著述,还是得益于改革开放的大环境,得益于师友和红学家前辈同仁的关怀帮助。

《曹寅与曹雪芹》

我的第一篇红学论文《论贾宝玉的女性美崇拜意识及其人性内涵》写作发表于上世纪八十年代中期,那正是一个思想解放探索活跃的时代,论题的选择和思考方向都表明,我正在努力跟上这个时代。

我的努力得到著名文史学家恩师马积高、宋祚胤先生的热烈支持和肯定,马先生后来又抱病为我的第一部拙著《中国古代小说艺术史》审稿作序,这本书包含着《红楼梦》专章专节论述,先生赞扬“堪称是新见迭出的别开生面的著作”。

以后我集中精力于“红学”,先生继续热忱关怀。在写作《走近曹雪芹》及其他红学论文遇到困惑的时候,我经常向先生请教,听他拨云开雾式的指点;我的研究方向受到质疑自己陷于困惑之时,先生又细读拙著,为我把舵导航。

而在这段时间,他的病情却日益严重。直到本世纪初,2001年5月,我的《曹寅与曹雪芹》出版,拙著还未能送到,先生已与世长辞,留下的是我永远无法报答的恩情和永远无法弥补的遗憾。

我只能借此机会,再一次向先生表达感谢和敬意。

《宋明理学与文学》

还有指点我学习古典诗词的著名湖湘诗人刘家传(廉秋)先生,浩劫被难之际,他还牵挂着我,寻找信息,继续指教,但后来我因专研古代小说,于诗词竟少有长进,愧对恩师。.

以前曾听人说,“红学”的进不得,里面关系太复杂。三十多年过去,凭心而论,感受和收获更多的还是学术交流和帮助,特别是前辈的支持指导。

我在《红楼梦学刊》发表第一篇文章是1989年第2辑《红楼梦学刊》刊载的《曹雪芹的创作难题和高鹗的突破》。其时我同《学刊》和冯其庸先生并无交往,冯先生的观点与我也并不相同,但他仍然给了我鼓励和支持,以后又多次同我通信赐教,并介绍和推荐我加入红学会并获任理事。

从“曹学”到“红学”,周汝昌先生的著作使我受益良多,我同周老从未谋面,难解之处,也曾大胆写信向他请教。先生双目几近失明,仍然一次次回信指教,并且鼓励我“写一本楝亭专著,嘉惠士林”,字体歪斜重叠的信件凝聚着先生晚岁对后辈的期待。

两位先生都是我尊崇的红学大师,周汝昌《红楼梦新证》和冯其庸《曹雪芹家世新考》是我最重要最基本的的红学参考书籍。我不愿介入圈内外的人事纠葛。现在二老和许多红学前辈都已仙逝,留给我的是充满温情和学识的厚重的回忆,我永远感念他们。

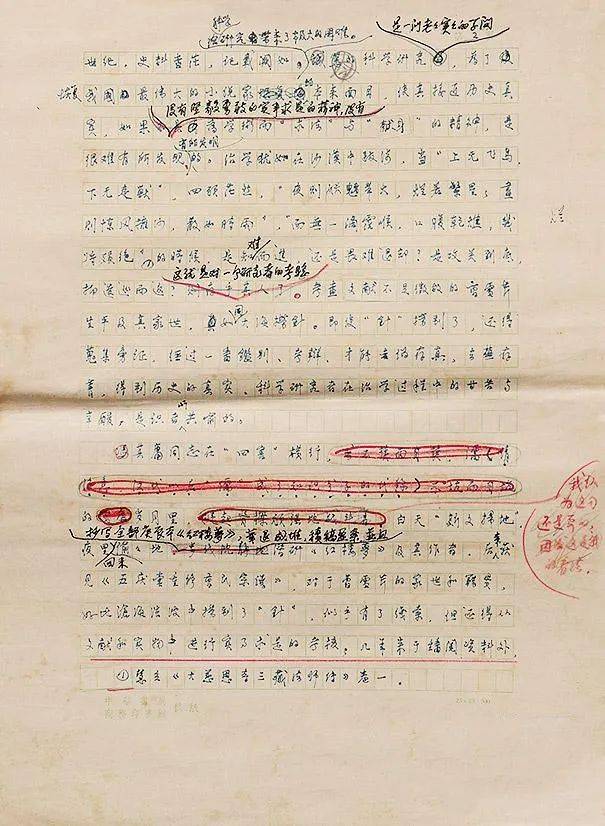

冯其庸《曹雪芹家世新考序》手稿

在致力于沟通“曹学”与“红学”,探寻走近曹雪芹心灵通道的路途上,我得到“红学”界领导师友的支持。我探索《楝亭集》和《红楼梦》的关系的努力受到某些质疑时,张庆善会长在为胡绍棠《楝亭集笺注》作序时,特别提到我的拙文,他肯定说:“对刘先生的具体观点人们可能会有不同的见解,但我认为这样的研究是很有价值的”。

张书才先生是我的神交师长。几十年前,他的考证著述和成果就给我以很多启示,还通过通信给我指教。我的拙著,得到他的热情鼓励和评价。即使我退休蜗居十来年,他仍然勉励支持我重返学界,于耄耋高龄指点和肯定我的每一步努力。

和他相处,我真正体会到学人境界的纯净和高尚。向彪和我只有一年相处,他却对我一片真诚,一再揄扬我的学术成果,给我提供学术信息。没有他和书才老的真诚帮助,我绝不可能有“红学”生命的第二个春天。

“白首犹思奋彩笺”。这个春天是在白内障手术成功恢复视力,并学会上网以后到来的。自丙申(2016)秋以来,竟一发而不可收拾,陆续在《红楼梦学刊》《曹雪芹研究》《红楼梦研究》及《光明网》《古代小说网》《红楼梦学刊》公众号发表拙文,出版学术随笔集一部,重新融入《红楼梦》的研读热潮之中,焕发出一种青春热力。我尊敬的两位“红楼女杰”:刘敬圻先生戏称我潜能“逆生长”,一再鼓励我的新作;吕启祥先生抱目疾读了拙著《探骊》,来信称赞“含金量高,解惑发昧,多有我想说而说不出的话。”

著名文史学者、老友陈蒲清一向关心我的事业,给我以极其宝贵的支持鼓励。新时代春风吹开了老树蓓蕾,归根结底,都是曹公通过《红楼梦》召唤的结果。

《中国古代寓言史》(增订本)

在这段时间里,我还得到了胡文彬、梅新林、段启明、段江丽、孙伟科、位灵芝、胡鹏、何卫国、张云、陶玮、卜喜逢、石中琪、苗怀明、顾斌、李姝昱、刘冰雅、周勇等前辈及新老朋友的帮助。

陈小林博士特约我写作《探骊》一书,使我有机会把自己以回目为窗口研读的心得集中写出来,作为“红学”从书斋走向市场大众的有益尝试。2020年,《探骊》荣幸地获得了中国艺术研究院的“首届冯其庸学术提名”。

我还要特别感谢北京曹学会,胡德平创会长和各位领导专家倡建“曹学文库”,拙著有幸得以入列,位灵芝、雍薇女士为“曹学文库”的建设和拙著的出版付出了大量辛劳和心血,感谢浙江古籍出版社对“曹学文库”的鼎力支持,感谢***责任编辑为拙著出版的认真辛勤工作。

“红学”是专家的,也是大众的。大众因为热爱《红楼梦》而喜欢“红学”。相识和素不相识的“红迷”因此与我而结缘。

湖北十堰的退休老人刘可立志修改后四十回,以工笔小楷屡易其稿,终于在九十高龄得以出版。

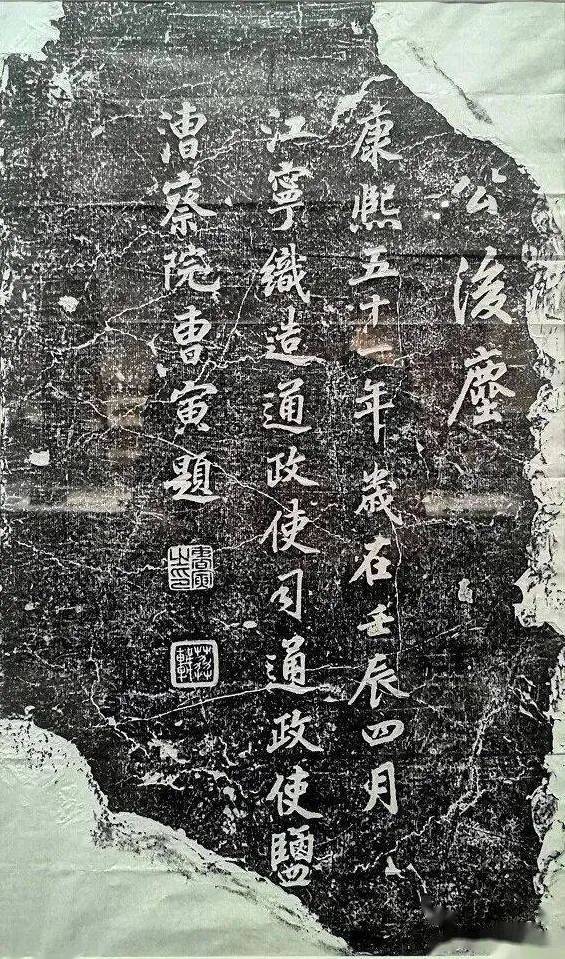

曹寅题字碑

长沙“红迷”易星元为实现交响音画《红楼梦》之“梦”,奔走京湘,耗尽家财和心力。

老学生张裔双,分别几十年来一直关注记录着我的每一次“红学”动态。

妻子石福云几十年陪伴守护着我的“梦”,儿孙全家同我一起沐浴“梦”的温馨。亲情,友情,师生情,红楼情,融合成“情”的世界。

“结庐在人境,而无车马喧”。爱“曹”读“红”,研“曹”品“红”是我的人生乐趣。伟大的曹雪芹和《红楼梦》将伴我终生。“红学”“曹学”正在热烈与喧闹中前行,大浪淘沙,万木逢春。我虽已老迈,僻居一隅,仍愿伴随姹紫嫣红满园馨香,自己像一朵小花,静静地开谢。

百年乔木已成材,

三径抛荒惜莓苔。

纷纷粉蝶馨香外,

独有幽花自在开。

刘上生

2022年8月写定于深圳

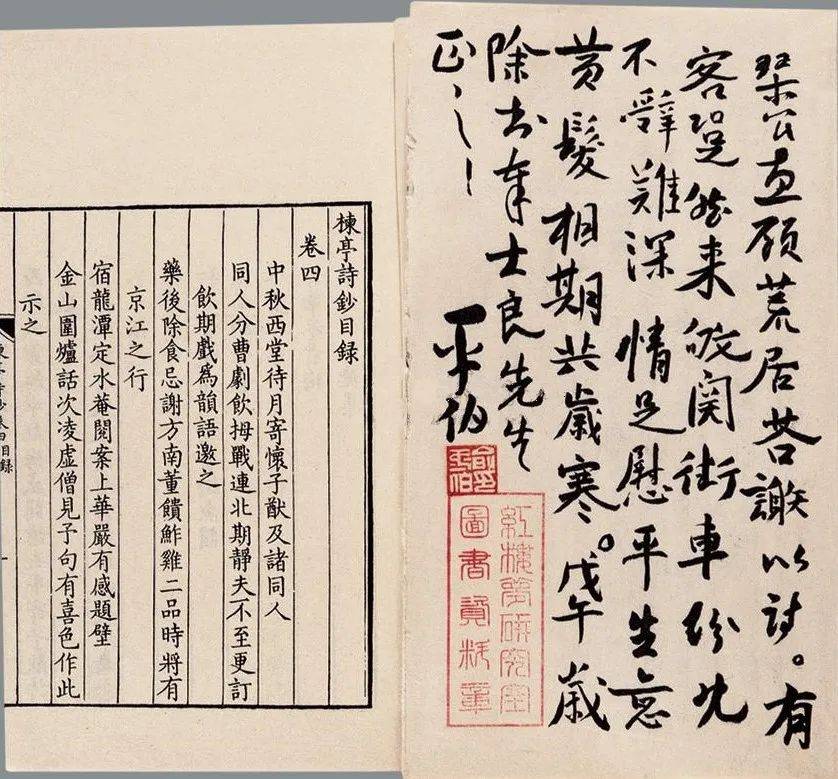

俞平伯《楝亭诗钞》题跋

作者简介

刘上生,1943年生,江西新余人,湖南师范大学文学院教授。原任中国红楼梦学会理事,现任中国红楼梦学会学术委员会委员、北京曹雪芹学会理事。长期从事古代文学的教学研究工作,主要著作有:《中国古代小说艺术史》(1993年)、《走近曹雪芹——〈红楼梦〉心理新诠》(1997年)、《曹寅与曹雪芹》(2001年)、《探骊:从写情回目解味红楼梦》(2019年)。其中《探骊》获中国艺术研究院首届冯其庸学术提名。在《红楼梦学刊》《曹雪芹研究》等发表论文数十篇,另有合著《中国古代文学史》(1992,2009)等。

注释:

[1] 冯其庸《关于当前<红楼梦>研究中的几个问题》,载《北方论丛》1981年第2期,《曹学叙论》,光明日报出版社1991年版。

[2] 刘上生《论曹学与红学的内在沟通》,载《中国文学研究》1998年第3期。

[3] 刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦心理新诠>》,湖南师范大学出版社1997年出版;《曹寅与曹雪芹》,海南出版社2001年出版;《中国古代小说艺术史》,湖南师范大学出版社1993年出版;《探骊:从写情回目解味红楼梦》,浙江古籍出版社2019年出版。

[4] 这些选文都是出版前未先行发表的。另外入选的《中国古代小说艺术史》和《曹寅与曹雪芹》几篇,则是出版前已发表的,按发表时原貌编入本集。

[5] 参见刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦>心理新诠》第一章《走向心灵的通道》

[6] 包括胡适、俞平伯、吴世昌、吴恩裕、周绍良等人,见冯其庸《曹学叙论》。周汝昌《红楼梦新证》(人民文学出版社1976年版),冯其庸《曹雪芹家世新考》(上海古籍出版社1980年版,2008年增订本)等尤其贡献卓著。

[7] 张书才《曹雪芹旗籍考辨》,载《红楼梦学刊》1982年第3辑,《曹雪芹家世生平探源》,白山出版社2009年版。

[8] 参见刘上生《走近曹雪芹》第一章,第二章,及本书有关论文。

[9] 参见刘上生《曹寅童奴生涯研究与红楼梦的反奴文化创造》,载《红楼梦学刊》2018年第1辑。

[10] 参见朱淡文《红楼梦论源》第二编第二章,江苏古籍出版社1992年版;刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦>心理新诠》第四章,湖南师范大学出版社1997年版。

[11] 参见刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦>心理新诠》第二章,《贾府早期家奴与包衣曹家之痛》,载《曹雪芹研究》2018第3期,《从曹寅诗注到曹雪芹改曲词》,载顾斌宋庆中主编《红楼梦研究》(贰),香江出版社2018年版。冯其庸《曹雪芹家世新考》第11章,第13章,文化艺术出版社1997年版。周汝昌《泣血红楼曹雪芹传》第1章,作家出版社2014年版。赵冈《曹氏宗谱与曹雪芹的上世》,见胡文彬、周雷编《海外红学论集》,上海古籍出版社1982年版200至208页。

[12] 参见冯其庸《曹雪芹家世新考》第12章,徐恭时《那无一个敢思君》,载《红雪缤纷录》,阅文出版社2019年版;吴新雷黄进德《曹雪芹江南家世丛考》,黑龙江教育出版社2000年版;皮述民《苏州李家与红楼梦》,台湾新文丰出版公司1996年印行。

[13] 胡德平《说不尽的红楼梦》(增订本)“再版前言”,中华书局2019年版。

[14] 参见刘上生《走近曹雪芹》43至44页,周汝昌《泣血红楼曹雪芹传》435页。

[15] 参见刘上生《探骊:从写情回目解味红楼梦》,浙江古籍出版社2019年版。

[16] 参见张平仁《红楼梦诗性叙事研究》,首都师范大学出版社2017年版。

[17] 参见吕启祥《人生之谜和超验之美》,载《红楼梦学刊》1997年增刊。

[18] 参见刘上生《中国古代小说艺术史》第3章,第7章,第8章,湖南师范大学出版社1993年版,《探骊:从写情回目解味红楼梦》,及编入本书的论文。

发表评论 评论 (4 个评论)