艺术对艺术家来说是一种痛苦。通过这种痛苦,他使自己得到解放,去忍受新的痛苦。他不是巨人,而只是生活这个牢笼里的一只或多或少色彩斑斓的鸟。/《卡夫卡谈话录》

当一个人将自己活成作品,那无论是写作还是绘画,都是一种对自我精神的外化与转译。没有立场的卡夫卡始终站立在世界中央,作品的不可阐释性与不可具象性,在每个时代都为卡夫卡式的精神赋予崭新的生命力。

要不要遵循卡夫卡的遗嘱焚毁手稿?该如何欣赏作家卡夫卡的画作?怎么理解卡夫卡作为“职场差生”、“打工人嘴替”在互联网的爆火?

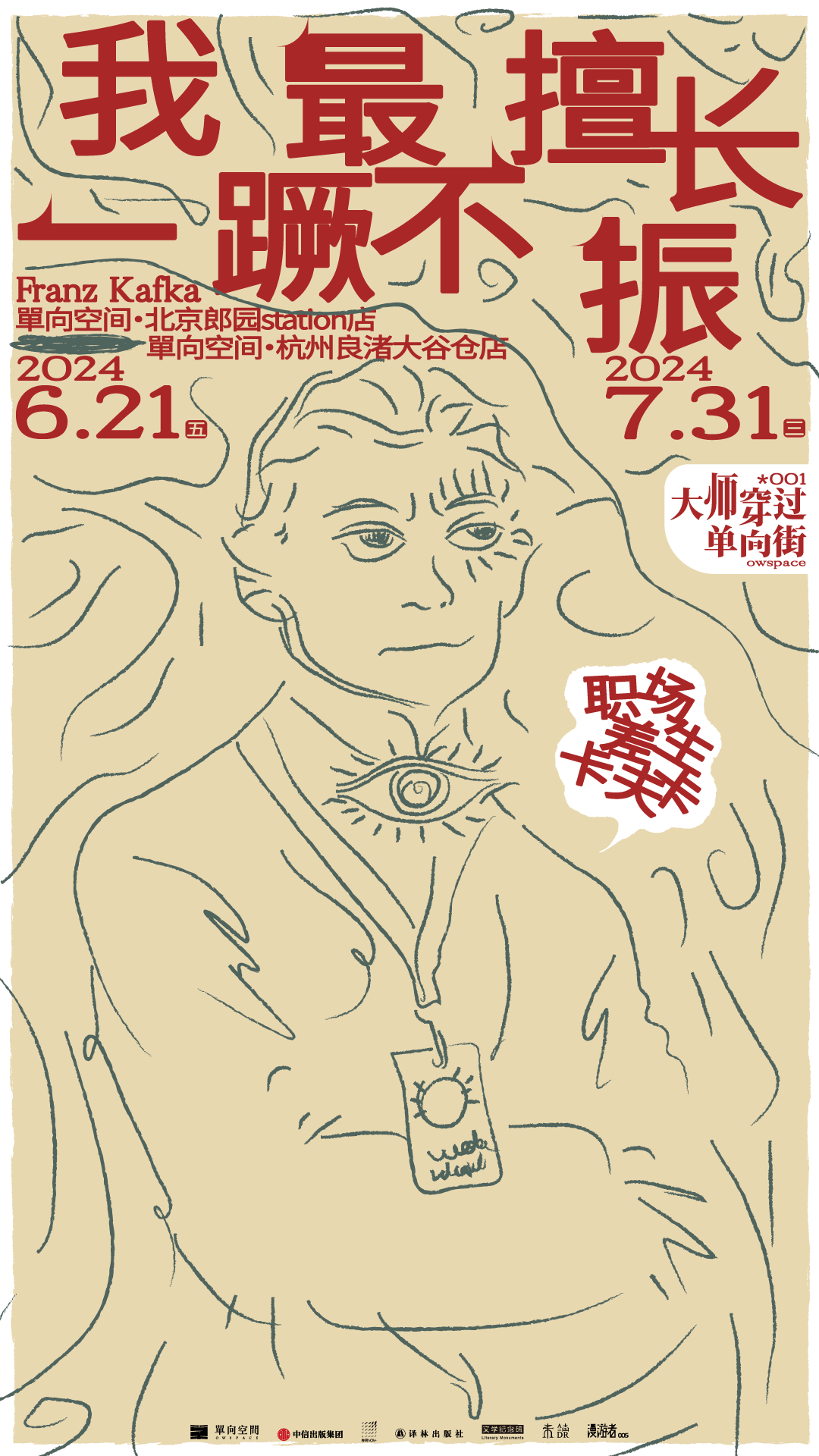

6 月 22 日下午,「大师穿过单向街」第一期线下沙龙在单向空间·郎园Station店举行。我们联合中信出版社·春潮Nov+邀请到了中国人民大学教授、卡夫卡研究学者曾艳兵,作家、学者止庵,作家糖匪和学者黄竞欧,从画家卡夫卡和他的 163 幅画作出发,尝试用崭新视角还原一个更加立体的卡夫卡,探讨“卡夫卡式”的智慧如何在当代“以双脚撑起日益消解的世界”。

㊟对谈现场

#我们被活成了卡夫卡

“卡夫卡的卡夫卡”对谈回顾

嘉宾 / 曾艳兵 止庵 糖匪 黄竞欧

#卡夫卡的卡夫卡

黄竞欧:今天的主角是这本书《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的163幅画作手稿》。本书有四个部分,首先是编者安德烈亚斯·基尔彻写的长序,讲卡夫卡画作手稿传承的波折;后面是卡夫卡的163 幅画作手稿,每一幅图配有瑞士画家帕维尔·施密特的分析;同时包含了两篇评论文章,分别来自后现代主义思想家朱迪斯·巴特勒,及编者安德烈亚斯·基尔彻。

今年是卡夫卡逝世 100 周年。卡夫卡的遗嘱,明确地说他的手稿,包括日记、图画的处理方式。在德军入侵捷克斯洛伐克的时候,马克思·布罗德带着装有手稿的手提箱逃跑。在第二次中东战争期间,他又把这些东西运到了瑞士,存在放在苏黎世的银行里。布罗德是卡夫卡在大学时候就相识的基友,某种程度上他也可以说是鼓励卡夫卡写作小伯乐或者经纪人。后来布罗德将这份遗产转赠给了他的秘书霍夫,一直封存直到霍夫2017年去世,在经历一系列法律纠纷后,终于在2019年首度问世。

㊟对谈现场

止庵:大家都知道布罗德违背了卡夫卡的遗愿,把作品都发表了,但卡夫卡并不是一个生前一点儿名气都没有的作家,他生前已经在德语文学拥有一定地位了。我们今天读到的卡夫卡作品,有相当一部分短篇小说都曾发表过,并不像大家传说中,好像这个人全部的名气都来自于身后。

但的确是,卡夫卡作品中比较重要的、没有写完的三部长篇小说,是布罗德在卡夫卡去世后出版的。还有很多的札记、信、一些短篇小说,比如《中国长城建造时》《地洞》等,也是布罗德发表的。

布罗德对卡夫卡文字作品的重视程度,比对这些画作要更大。他虽然曾把这些画作用于卡夫卡书籍的封面,但他并不认为画作与卡夫卡的文字作品具有同等价值,所以在博物馆要求展览卡夫卡的画作时,他拒绝了。

我们今天所看到的这些画作,很多都是布罗德从卡夫卡的本子上剪下来的——由此导致同一张纸上背面的另一幅画,就被破坏掉了。我的理解是,布罗德对于卡夫卡的“画家/作家”这两个身份的认知,是有差异的。而这个差异,恰恰充分展现了卡夫卡的另外一面。

《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的163幅画作手稿》序言中谈到卡夫卡画作跟他文学作品之间的关系,我觉得这特别有意思:他的画作并不是他文学作品的诠释——这些画作很少有能够跟他某一个具体作品对应的,而它们本身构成卡夫卡世界的另外一部分。

㊟对谈嘉宾止庵

糖匪:我觉得很有意思的是,布罗德为了展示卡夫卡的画(他很多画是画在上课的笔记本里的,布罗德把它们撕下来),我觉得很像是卡夫卡跟布罗德之间的一个隐喻:撕下的正面是一个完整的,或者说一个能被部分了解的卡夫卡;但那个被损坏的看不见的背后的那幅画,则是布罗德本人。

这本书里展现的布罗德,是一个非常激发作家想象力的人物,非常复杂,一开始他是把卡夫卡当作画家去推荐给当时的艺术圈子“八人组”,甚至他一开始认识卡夫卡时,“我都不知道他写作,我以为他是画画的”。他一直是一个资助人,不仅资助了卡夫卡,且对当时德语地区的其他创作者都非常支持。

卡夫卡逝世后,一开始他对待处理他的画作的态度十分慎重,他害怕人们不会认真看待这些看上去像涂鸦的画在普通纸上的作品。他的顾虑很合理。在读这本书的时候,我也一直在想,如果不是卡夫卡,有多少人会把它成册去收集起来?有多少人会去认真对待?因为他的画的“物质性”很难被当做绘画,如果是版画、油画,天然具备一种很强的形式,而他只是画在草稿上、笔记上,甚至很多是丢在垃圾桶里,然后被布罗德捡回来的。这些画很难立刻被当时的艺术圈子接受。所以布罗德本人就很纠结,如果我这么草率地出去,把这些丢给你们,你们看到这些作品以这样简单朴素到随意的形式出现,是不是就反而会影响你们对卡夫卡绘画作品的判断?他这个时候还是蛮爱护的状态。

㊟对谈嘉宾糖匪

到后期因为卡夫卡的文学作品由他经手,遭到了一些批评家的批评,他个人也会蛮动摇、质疑的。他觉得如果让人家知道是我把卡夫卡的画撕了,那还了得?心路比以前是非常复杂的,再加上他本人又是个创作者,这里面有很多留白,书里没有喧宾夺主地个人揣测试的描写,留我们自己自行去想象。

㊟卡夫卡的画

黄竞欧:刚刚两位老师谈到的布罗德的“二创”,就是他遮盖的或者是撕掉的部分,我挑出来比较典型的有二创痕迹的三幅图。我们知道,张爱玲跟宋淇夫妇之间也有类似的故事。所以我想请问,如果您三位也有一个卡夫卡这样的朋友,您也收到了这样一份遗嘱,您会怎么做?会不会像布罗德这样公之于众?

㊟对谈嘉宾黄竞欧

止庵:首先,那个人得是卡夫卡,这是最重要的。假如一位朋友拿一堆废纸给我,而我认为这不是一件值得为之奉献一生的事,那我一开始就会拒绝。而就布罗德跟卡夫卡的关系来说,不是卡夫卡去世之后,布罗德起了作用;而是卡夫卡之所以开始写作、开始绘画,都跟布罗德有关系,他是卡夫卡生前的伯乐,不是死后的。他特别知道卡夫卡的价值,这很重要。

卡夫卡生前出版过几本书,都是布罗德推荐给出版社,包括朗读会之类的活动,都是他去促成的。

张爱玲让宋淇夫妇销毁出版《小团圆》,这事最后交到宋淇的儿子宋以朗这儿,宋以朗说,我要是给销毁了,骂我的人50%;但是我给出版了,还是有50%的人骂我,对我来讲这事干和不干一样。

曾艳兵:卡夫卡和布罗德的关系确实有意思。我不知道你们二位作家身边,有没有像布罗德这样的朋友帮你们剪手稿。如果没有布罗德,卡夫卡肯定达不到今天的成就。比如米兰·昆德拉说建立一个“卡夫卡学”,即专门研究卡夫卡的机构或团体,如果没有布罗德,这些就都不会存在。

我们这个书名《卡夫卡的卡夫卡》也有点这个意思,卡夫卡的作品最后经手布罗德,就成了一种既是卡夫卡的,又不是卡夫卡的——有一些部分是“布罗德的卡夫卡”。布罗德把我们带进“卡夫卡”,然后又是布罗德,好像把我们带出来了。

㊟对谈嘉宾曾艳兵

卡夫卡的遗嘱也特别有意思,没有经过公证,严格来说是不合法的,他就是随手写,叫布罗德看也不要看,直接烧掉。但当他把一叠稿纸打开之后看到遗嘱的内容,实际上他已经看了这个作品了。依我看,现在卡夫卡之所以热,不仅在他作品本身的价值和意味,还有跟布罗德的关系及其他原因。他活着本身就是一个作品,他的生活方式就是一个艺术品。

#“卡夫卡的布罗德”

糖匪:我挺好奇的,布罗德在德语文学界,除了卡夫卡之外是什么样的情况?

曾艳兵:早年有一个犹太人作家圈,布罗德在其中处于比较重要的位置。虽然他因为是卡夫卡遗嘱执行人而出名,但布罗德的作品是非常多的,比卡夫卡多,并且他受过正规训练,他的画看起来也比卡夫卡的要正式,但创造性、想象性的东西少。

卡夫卡的东西,如果要是只凭一个作家或者一个评论家就能够真的把它弄得很清楚了,那卡夫卡就没有意义了。卡夫卡自己都说,自己都不知道自己是谁。所以你怎么能够说,你知道准确的我呢?卡夫卡有句名言大家应该知道:我写的不同于我说的,我说的不同于我想的,我想的不同于我应该想的。我们认为,要读懂一位作家,就应该读懂你想的东西、你应该想的东西,那其实他最想表达的东西。大家觉得找到那个东西,就像找到真理一样。但卡夫卡的这个东西是找不到的。并且他想的东西可以变,今天这么想,明天那么想。

止庵:布罗德最大的其中贡献之一就是保存了卡夫卡的作品,然后出版。但是实际上卡夫卡有很多作品没有保存下来,因为他的遗嘱不是只给布罗德一个人。他跟他身边其他人也是这么说的。他最后一个来往的女友朵拉,真的听了他的话,把作品都销毁了。布罗德违背了卡夫卡的遗嘱,但是同时有人执行,所以实际上卡夫卡的作品,并没有全部被布罗德保存。

第二点我想补充的,咱们读的最多的两本卡夫卡的书,一本《诉讼》,也叫《审判》,一本叫《城堡》,这两本书确实跟布罗德有很大关系。因为《诉讼》这本书卡夫卡实际上只有头和尾是确定的,中间的那些部分都没有顺序,虽然有的章节是完成了,有的没有完成,但是不知道它们的顺序,其实是布罗德把它们抢救出来了。不是卡夫卡死后留给他,是他生前就已经拿走了,他怕卡夫卡毁掉。

所以我们今天读到的《诉讼》,中间那些章节的顺序实际上是布罗德想出来的,是他的理解。《城堡》也是,没有写完,布罗德基本上是按照本来的样子公开了。所以我想跟大家说,这和一个人交给你一个完整的稿子,你把它出版了,这不一样,布罗德确实做了好多贡献。如果没有他,《诉讼》没法读。

曾艳兵:还有一个有意思的话题。朵拉,这个跟他一起生活的,并且临死之前都在他跟前的人。朵拉特别爱卡夫卡,她说怎么才能够理解卡夫卡呢?看他的书吗?不行。看他的书信日记吗?不行,这些都理解不了他。所以当卡夫卡说把作品烧了,她就真烧。另外,一战后,他们在德国生活,生活很拮据,没有钱,有时候就不能够烧煤。于是卡夫卡说把作品烧掉,她就拿着去生火了。

朵拉还有一重意思,如果你真的要想理解卡夫卡,怎么理解呢?握着卡夫卡的手、看着他的眼睛,跟他说话,你才能懂他。我看到这一点的时候,我当时绝望极了,我说这就不可能理解卡夫卡了吗?后来我终于想了个办法,就像今天现场这样,摆了很多卡夫卡的照片,看着卡夫卡的眼睛,夜深人静的时候,他是可以说话的。所以我写了一本书叫《卡夫卡的眼睛》,当你看照片听见他说话,是你自己在说话,是你在想,卡夫卡应该怎样说话。

㊟对谈现场

糖匪:就像有“布罗德的卡夫卡”,那布罗德最后也成为了“卡夫卡的布罗德”。如果我是布罗德,我会不会去做这样的选择?这样选择很有意思,有一个最关键的问题:作家的作品是否是属于他自己?刚才曾老师说的,朵拉的选择我其实特别理解,她觉得之后卡夫卡是否被任何人理解,跟卡夫卡本人,跟朵拉已经没有关系。

那如果我身边有卡夫卡的话,首先书信这个部分我是绝对不会公开的,除非他同意。如果他跟我说书信要销毁的话,我是一定会销毁的,因为作家的书信跟生活我觉得是不属于公众的,这是他自己的,你可以不理解,没关系,因为作品它本身是多义的。

当我承认作品它本身并不完全属于作家的同时,那也就是我在宣称我的书信、我的生活不属于公众。这种情况下那就要有一个很冒险行为,就是我们如何识别身边的卡夫卡?在他还活着的时候,在他还没有成名的时候,没有成为像今天这样一个卡夫卡的时候,如何去识别。

#成为卡夫卡还是布罗德

曾艳兵:二位作为作家,两位作家如果要选择的话,是做卡夫卡好还是做布罗德好?

糖匪:卡夫卡。

曾艳兵:但是卡夫卡41岁不到就去世了啊。

糖匪:我不要平庸的那种长生。

止庵:我觉得做布罗德也行。我觉得这俩人能做上一个就可以。最怕的是布罗德永远没见到卡夫卡,和卡夫卡永远没等着布罗德。最惨的就是,我空有卡夫卡之才,但是没遇见布罗德这人;或者我空有布罗德之志,然后找不到一个人嘱托你这件事。

曾艳兵:卡夫卡的作品现在全集有大概10卷。短篇小说有1卷,长篇小说3~4卷,后面五六卷是他的书信、日记。

卡夫卡有一封给他父亲的信,他绝对不愿意让别人看,这是布罗德完全违背了卡夫卡的意思。那封长信,有5万多字,他想解决一个问题:我们父子之间为什么关系不好?他在信中分析,一会儿说我作为儿子,我是如何不被你理解的;然后他又站在父亲的立场,想象我是父亲的话,我应该怎么办。他就是这样来回地交叉。

他写这封信,是想弥合父子之间的关系,但不敢交给父亲看,于是交给母亲,请她转交。他母亲一看,认为这个信不能给他父亲看,于是母亲就把信扣住了。

所以最终的结局是,这封信现在我们所有人都能看到,而卡夫卡的父亲从没看过。

止庵:但是这封信还对于卡夫卡非常重要。现在所有的研究,没有人不提到这封信。

曾艳兵:这就是卡夫卡,所以卡夫卡是不能按照平常的方式来理解、来说明。有一个词叫“卡夫卡式”,指这种悖谬悖论,他的很多的问题,不是我们认为的不是选项A就是选项B,在卡夫卡身上,都有可能。

糖匪:我突然觉得曾老师说的那封信就非常卡夫卡小说里的情节。对他来说,一辈子如果有重力无法摆脱的那个东西,他一直试图用幻想去摆脱的,其实就是家庭、父亲的这种权力关系。所以我想这个人如果花了几万字跟父亲沟通,那他之前花在沉思上的时间可能要更长,可能是需要几年。就像他绘画一样,沉思的时间远远超过下笔的时间。大家看这些画其实是非常简单,但之前他有大量的思考工作。回到这封信,结果他真正要去倾诉的对象永远没有看到,而全世界都看到了那么私密对话。太恐怖了。

黄竞欧:相当于朋友圈分组了屏蔽某人,结果屏蔽错了。就是本来说除了某某可以看,现在是艾特某人来看。

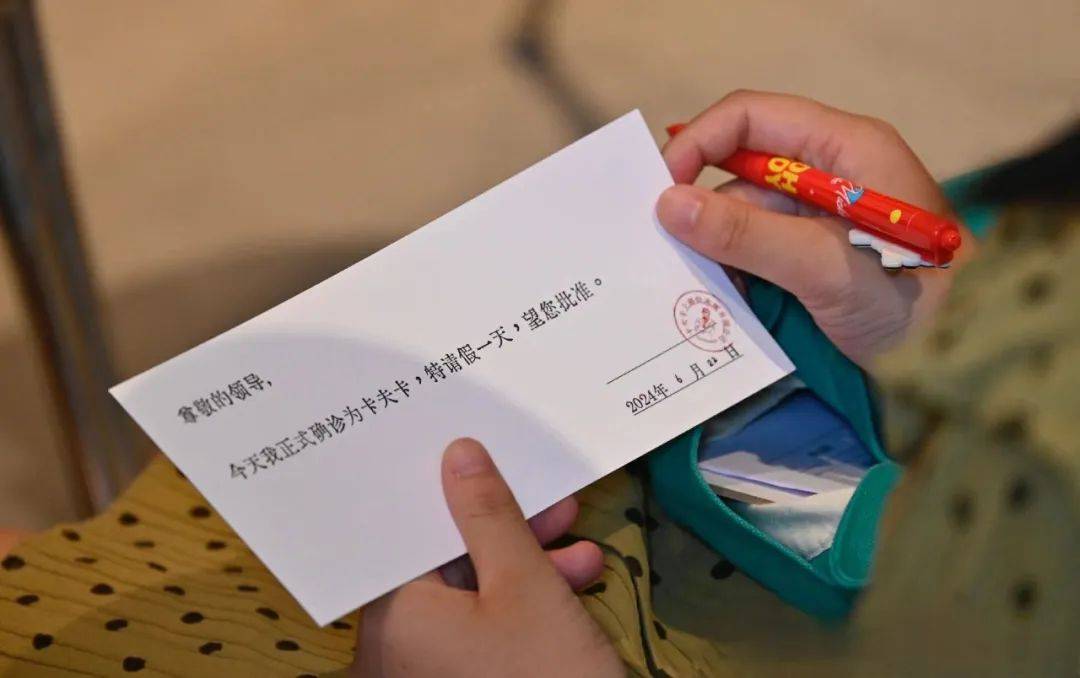

㊟活动赠送的请假条

#绘画和写作是卡夫卡的延伸

黄竞欧:我知道很多中国读者都是第一次有机会大规模地观赏卡夫卡的画作,各位老师印象最深的是哪些作品?

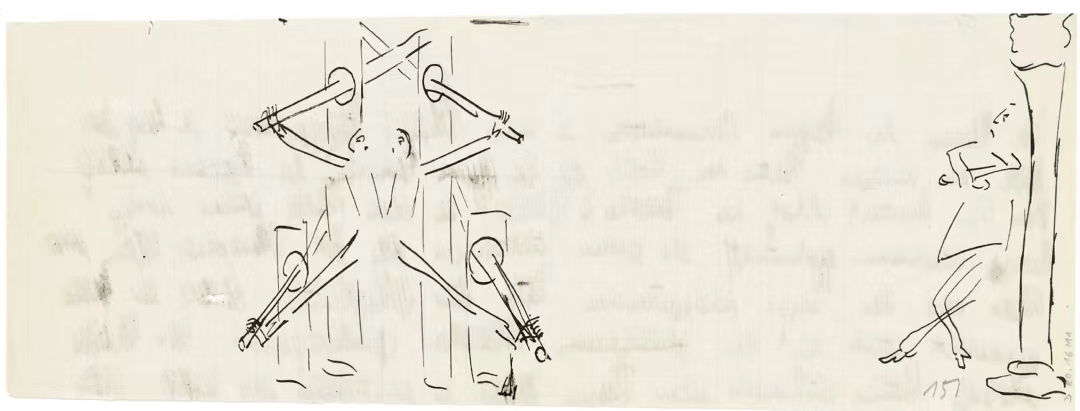

止庵:我最喜欢《击剑者》,我个人认为卡夫卡画得最好的一幅画,是见他水准的一个作品。

㊟《击剑者》

当然,这些也是布罗德的选择,是他最早示人的画作,在卡夫卡生前,就有一部分画在布罗德的帮助下被发表。

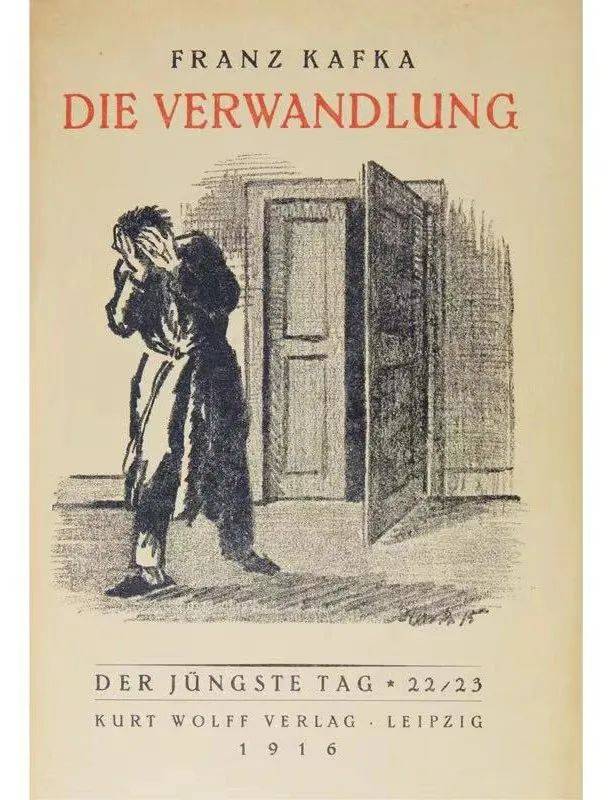

卡夫卡本人明确说过,绘画和文字不可结合,比如《变形记》的封面,他明确拒绝是一只甲虫。他在给出版社的信中提出了这样一个封面情景:假如允许我对封面插图提建议,那么我会选择诸如这样的画面:父母和经理站在紧闭的门前,或者更好的是,父母和妹妹在灯光明亮的房间里, 而通向旁边那个房间的门扉中一片黑暗。

㊟《变形记》(莱比锡:库尔特·沃尔夫出版社,1916年),封面插图由奥托玛尔·施塔克绘制

我觉得这是最能够让我们理解卡夫卡这些画作的一段话。实际上,卡夫卡的画作与他的作品之间没有直接的对应关系。比如《变形记》这部小说,我没有看过它改编的电影版,但我看过很多图画、绘本,我都觉得不太成功,因为很多文学形象是不能被视觉化的。《变形记》是最典型的例子。我们把它具象为一个甲虫,就把它做实了,小说也就随之损失了非常多的东西。它太复杂了,很难直接形象化。

㊟弗朗兹·卡夫卡1920年10月29日给密伦娜·耶森斯卡的信中的画(马尔巴赫德国文学档案馆)

但是这个这幅画很有意思,卡夫卡的画作和小说之间唯一可能的一点联系,也许就是这幅“酷刑场景”,对应卡夫卡的小说《在流放地》。这幅画有意思之处是右侧这个人——这个人非常非常重要——画中正在进行一个酷刑,把一个人四肢拉开,像中国古代的车裂一般,然后右侧那个人在袖手旁观。它们放在一起,会让我联想起《在流放地》,虽然实际上也不完全一样。

糖匪:我也很喜欢这幅画。从画面到联想起的《在流放地》情节,的确是一个受刑的过程,他把旁边那个人解释为屠夫,但整个过程是静止的、宁静的,他不是那种动作上的静止,而是他整个状态、气氛是一种接受式的,非常没有挣扎,没有血腥。我们试想如果其他人做这样一个主题创作的话,也许完完全全不是那么简洁的、平和的。

他用一种简单的线条勾勒出来,我们就像那张纸一样被静静地撕裂了,没有发出太多的响声。包括他也没有说这个刑具是张力向外,你仿佛处于永恒之中,被撕裂又完全没有裂开,甚至连痛苦都感受不到的一种状态。而卡夫卡描写人物时,都采用这样一个被动的、没有过多渲染痛苦的方式。

我们经常说卡夫卡的绘画是不是他写作的延伸,我觉得不如说每一种创作方式是我们作为“人”的一种延伸,也就是,绘画和写作其实都是卡夫卡的延伸。因此,无论是他的绘画作品还是他的文学作品,我们都能看到相同的内核跟精神质地。这个东西深深地触动我。

曾艳兵:这和卡夫卡的刑罚理念直接相关。比如为什么要惩罚一个人?因为他有罪,继而有了审判。卡夫卡专门对此做了研究,他觉得刑罚与罪的关系,有时候是颠倒的,是不清晰的,卡夫卡认为在西方,特别是当时的奥匈帝国,不是因为有罪我们才惩罚你,是“我们惩罚你”就是你有罪的证明,并且通过用刑、逼迫你说出来,可以帮助坐实你的罪名。

卡夫卡是学法律的,他知道法的精神到底是什么?为什么要有法?法不是从来就有的,也不可能永远都有,我们作为原始人时只有自然法,弱肉强食,属于天法。卡夫卡所有作品的不可阐释、不可具象性,构成了卡夫卡的复杂和伟大。

黄竞欧:现在网络上疯转的卡夫卡“打工人嘴替”,多出自《卡夫卡谈话录》,作者是卡夫卡同事的儿子古斯塔夫·雅诺施,有很多人质疑这本书的真与假。

曾艳兵:卡夫卡的问题不能问真与假,只能谈我们怎么去理解他,是否是一个独特地理解,对我们的生活、人生是否有启发。我们追求的那个真,随着作者的死亡,也许是找不到的。从这个意义上讲,不要太过于去追究到底是真是假,古斯塔夫·雅诺施的记录也并不是不可信的,因为他的确是卡夫卡同事的儿子,他们是有机会接触的,布罗德也认为这个基本上是真的。有人质疑,有人相信,只是,我们不会知道这是不是他真实的意愿。这本书应当作为一个辅助读物。

止庵:从读者的角度来讲,今年作为卡夫卡逝世100周年,有很多出版物,我发现有不少读者只读这本《卡夫卡谈话录》,认为这本书中的卡夫卡特别亲切,并基于这本书做出对卡夫卡的判断,我觉得这会有点问题。曾老师说的特别好,《卡夫卡谈话录》是一个辅助读物,它应该是读了卡夫卡的作品之后,再读它,找到相互之间的印证。我不太认为只阅读《卡夫卡谈话录》能够成为我们全面了解或者唯一了解卡夫卡的一个方式。

㊟对谈现场

曾艳兵:这个顺序的确是比较合理的。首先是作品,然后读书信、日记,再之后是其他的内容——包括他的画作,这都是卡夫卡的一手资料。另外还有卡夫卡的传记。其实怎么读都可以,但不要轻易地认为自己的判断是正确的判断。

糖匪:卡夫卡在今天已经成为一个文化 icon,对于很多青年人来说,即便不读他的小说,也仍然在某种时候觉得卡夫卡能够理解自己,或者说网络上流行的说法:嘴替。从我个人来讲,我希望大家少用“嘴替”,而是尽量用自己的嘴和脑去表达。这一点很重要,因为你的表达才是你的,才是最准确的。它直击靶心。

曾艳兵:很多人说卡夫卡是“打工人嘴替”、”职场差生“,这个需要修正一下——他是这个保险公司里无可替代的人。卡夫卡一休长假或说辞职,公司就会给他涨工资、提级别,过了两年,他又提出来辞职了,公司又开始考虑,是不是应该给他涨一级了,是一定要把他留住的。所以在工作中,卡夫卡非常重要的特点是他既在工作中很焦虑、不想工作,另一方面他又真正在工作着,他能把这个焦虑写进作品里面去。一个作家,如果没有焦虑过,是写不出焦虑来的;但一个彻底焦虑的人,他也没法写。所以他是在这样的过程中把握的。

止庵:其实你想拿卡夫卡当嘴替,他未必愿意成为你的嘴替,为什么呢?回到他的那份遗嘱,他既然要把所有作品都销毁,意味着他根本不想跟你分享这些事,他要死了,以前出版过的,他希望全部失传,未出版的,全部销毁。

卡夫卡对我最大的影响,不完全在于卡夫卡的作品,而是卡夫卡作品以及整个卡夫卡人生构成了一个东西,叫作“卡夫卡式”。

这个东西使我们看什么都像卡夫卡,我们当下的生活好像卡夫卡已经替我们写过了,这跟卡夫卡真的没什么关系,是我们自己自觉地认同于他,因为我们太容易有与他相同的感受了。所以使得我们都活成卡夫卡了,而卡夫卡早已经离开了我们。

就像我们现在看卡夫卡的这些画,其实都很简单,有点像涂鸦作品。但因为我们了解卡夫卡,我们看这每一幅画,都觉得太卡夫卡了,我们看出了他的那种孤独、那种绝境、那种绝望无助,或者是跟自己开了一个玩笑,等等,我们会赋予它好多意义。

这其实是一个作家最不朽的地方——他真的成为我们人生的一部分,我们都活成了卡夫卡,都具有卡夫卡的一部分感受,然后卡夫卡的感受永远在我们的生活里呈现出来,虽然他已经去世了100年。这就是卡夫卡最了不起的地方。

#我们被活成了卡夫卡

糖匪:我们好像是被活成了卡夫卡。卡夫卡是开创现代性的,进入现代社会以后,工业生产让越来越庞大的东西出现在我们面前。在此之前,是一个金字塔的权力结构,顶上是君主和上帝,你能清楚地看到这个等级。而在现代社会之后,当你进入一个大的官僚体系、生产系统之后,我们是看不到具体的人的。以前我们能看到上帝的面貌,或者说君主的面貌,但我们现在进入的是一个大的、无机的框架里,人就被搅肉了。科技发展到今天,互联网时代,好像我们早就离开了工业时代,但我们仍然处于很悲催的现代性里面,这里面有巨大的荒诞。所以,我们其实是被活成卡夫卡的。

作为作家,我希望能达到他那样的成就,但我真的不希望这个社会,成为卡夫卡那种每天推开门就要面对巨大荒诞性和无力感。

止庵:有些读者觉得卡夫卡过于战战兢兢,把什么事看得太严重了,觉得他太过于敏感。其实不是,他说的事都是真的。卡夫卡讲了那么多悲惨的故事,而一个事实是,他有三个妹妹都死在了纳粹集中营里,他写什么荒诞的都比不了这个更残酷。

糖匪:今天作为写小说的人,经常会被问到的一个问题:有没有考虑你的作品影视化?但其实就作品本身来说,一个好的文学作品,最重要的标准是它只能以文字形式,并且是你最终呈现的语言调性、风格来书写。因为好的故事往往不是在选择说什么,而是选择不说什么。如何去不说。一流的小说,是只能用文学的方式来呈现。卡夫卡的东西绝对是一流。每个字都不得不是如此,这就是卡夫卡。

今天,好像某种意义上经常有文字创作者觉得图像在侵蚀我们的空间。但另一方面我们对图像的解读又往往借助一种很粗暴、高度抽象的文字,也就是说,我们没有通过不同的媒介丰富我们的肉身感受、肉身经验,反而因为这种媒介的不断替代而变得越来越简化。最后我们对很多信息的读取,其实是一种情绪。所以为什么我们这么容易被操控?我真的很希望大家去读大部头的卡夫卡,而不只是仅仅让他作为我们的嘴替。

包括这本《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的 163 幅画作手稿》,要知道像这样的一份遗产,要从欧洲运过来,我们有幸见到的机会还是挺少的,但如果你在家里,通过这本书你能用自己的方式更进一步去了解卡夫卡,触摸到珍珠的光泽的话,我觉得非常珍贵。

曾艳兵:卡夫卡是既确定又不确定的,他介于确定和不确定之间,他的确定性表现在他的不确定,或者说他能够确定的就是他的不确定,不确定就是他所确定的。确定和不确定明确分开,他是卡不卡;既不确定又确定,这也是卡夫卡。

#卡夫卡代表谁

黄竞欧:卡夫卡有没有立场,他是否“代表”了谁?或者说他写作的视点和视角是什么?

止庵:卡夫卡的作品有一个很有好玩的事,他有很多作品都是第三人称。卡夫卡是一个规定者,他给人物规定了一个境遇,然后他又是一个体验者,他体验这个人物的境遇。所以他有没有立场?他既有一个上帝的视角,他又有一个人物的视角,他同时兼具这两者,我觉得这是卡夫卡作为一个叙述者最好的地方。

糖匪:止庵老师讲了“进入”,那我就用两个字来概括我的回答:解离。我借用了精神分析中的一个概念,简单来说,是以第一人称视角徘徊在第一人称视角上的幽灵。

卡夫卡的第一句话,往往是一个全文的视角,然后卡夫卡简单地、直接地、不容置疑地把读者引入到某个事件情景里面、某种人物的状态里面。没有任何多余的,不容置疑。这种不容置疑也是他的很有魔力和魅力的部分。

他足够信服自己,只能说服自己,哪怕他是以第三人称,他都徘徊在第一人称视角。在他基本上所有的作品里面,因为他要强调的这种世界的不可对抗以及荒诞,所以他没有办法跳出,他永远只能困在那个人物的周围。

他只有在徘徊在这个人物的周围,与人物高度共情,你才有那种“我真的没有办法对抗”的感觉,你完全不知道发生了什么,你完全不知道为什么,你也完全不知道下一步我该怎么做我才能做对。

那为什么是解离?因为实在过于痛苦。我们今天没有看到卡夫卡是一个泣血的杜鹃,这是文学帮助我们去隐藏的部分,我们并非看到一个充满泪痕的笔记本,而是以文学的方式,一种高度凝练、充满寓意的表达。

这本《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的 163 幅画作手稿》里,收录了朱迪斯·巴特勒的一篇很精彩的评论,她提到:当主人公跳下之后,死亡发生,他的视点离开他的肉身,这个肉身原本匹配的幽灵又再次出现,告诉你发生了一个怎么样的结局。但因为这个幽灵出现,这件事情又变得不那么现实了。他到底死还是没死?到底之前发生的事,是真实的还是假的?

就像刚刚曾艳兵老师谈到的“确定与不确定”,它就是这样的一个徘徊状态。

止庵:我想起《变形记》的结尾。他变成一个虫子,他们家人非常为难,一开始家人对他挺好的,但一个人突然变成巨大的甲虫,确实在家里太别扭了,整个这家没法活了。最后,这只甲虫死掉了,家里人松了一口气。

我们开始读时候,站在这个虫子的角度,慢慢地,我们开始同情他的家人。卡夫卡的小说,我们很多人在结尾的时候会发现,我们跟主人公一起经历了一个太艰难、太痛苦的过程,最后我们松一口气——其实是我们自己被干掉了,我们为此松了一口气,不再给世界添麻烦了,大家好好活吧,我受不了,真的是实在不好意思,我先走了。

曾艳兵:要真正知道卡夫卡的立场是什么,首先要看他“立”在哪里,他的“场”在哪里。他有一个“立”的地方,他才有“立场”。在这个意义上来说,卡夫卡没有什么立场,至少他没有固定的地方。也可以说,没有立场的立场,就是他的立场;没有立场,就意味着所有立场,都是他的立场。因此他可以站在所有人面前来讲话,他的立场是全世界。他是超越的立场,超越国际的,属于全世界的一个形象,因此我们才可以去阅读他、理解他。

我们认为他是一个犹太人,那他的立场应该是犹太人的。曾有人说他跟犹太人很像,他的回应是:我跟犹太人有什么相像的呢?这句话把所有人都顶回去了,他紧接着补了一句:我跟我自己都不像。

㊟对谈现场

所以他的立场是什么?这就是他的立场。这就是我们要读卡夫卡的理由,他的思维、他的表达,他跟别人是不一样的,而这不一样是有道理的,确实能够给我们很多的启示启发。

第二场沙龙,将于 2024 年 7 月 6 日(周六) 15:00-17:00 进行。我们邀请北京外国语大学德语学院教授任卫东、青年作家蒋方舟一同齐聚北京单向空间·郎园 station 店穿梭于卡夫卡的创作与生活之间,关注他生活中的女性和笔下的女性,经由卡夫卡的传记,看见隐藏在他文字背后“未完成”的一生。可扫码报名。

发表评论 评论 (2 个评论)