诺奖颁奖周

文学奖得主 韩江发表演讲

12月6日—12日,今年诺奖在 斯德哥尔摩和 奥斯陆开启为期一周的诺奖周活动。活动期间,获奖者将为诺贝尔奖博物馆捐赠一件有特殊意义的物件,与读者展开多场活动交流,发表获奖演说,并参加颁奖典礼。

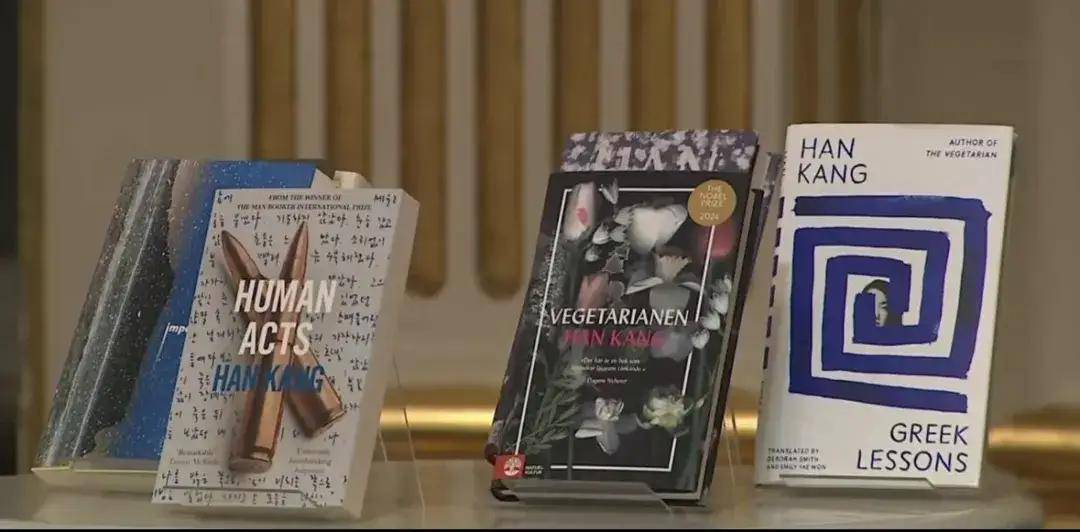

韩国作家韩江因“强烈的诗意散文直面历史创伤,揭露人类生命的脆弱”获得今年 诺贝尔文学奖,10月10日,获奖消息揭晓后,她随后表示出于世界仍处于战争阴影而拒绝为自己获奖开新闻发布会,但已答应瑞典学院前往领奖。

北京时间12月8日凌晨,韩江在瑞典学院现场作了题为《光与线》 (Light and Thread)的获奖演讲。在演讲中,她从童年写下的诗句开始,讲述了每一部作品背后的创作心路,而始终困扰她的问题是,“为什么世界如此暴力和痛苦?然而,世界为何又如此美丽?”如今她意识到,只因为她文字背后对人类怀有的爱,促使她一次次重返历史现场,让情感沿着文字之线,传递给一个个读者——

“我试图将我作为一个血液在体内流淌的凡人所感受到的那些鲜活感官注入到我的句子中,就好像我在释放电流一样。当我感觉到这种电流传递到读者时,我感到震撼并深受感动。在这些瞬间,我再次体验到将我们连接起来的语言之线,以及我的问题如何通过这种有生命的电流与读者发生联系。”

演讲全文已在诺奖官网发布 (对全世界报纸媒体开放发表许可),以下为演讲内容,由《 文学报》编辑郑周明编译。

演讲结束后韩江在台下交流

本届获奖者的获奖证书

© Nobel Prize Outreach

韩江:光与线

(约6000字)

▲ 诺贝尔奖博物馆的椅子签名环节,韩江在此前两位获奖者安妮·埃尔诺、约恩·福瑟签名旁签下自己姓名

今年一月,当我整理储藏室准备搬家时,发现了一个旧鞋盒。打开盒子,里面有几本追溯到我童年时期的日记。在这堆日记中,有一本小册子,上面用铅笔写着“诗集”。这本小册子很薄:五张粗糙的A5纸对折,用 订书钉装订成册。我在标题下画了两条锯齿状的线,一条向上延伸成六级阶梯,另一条向下倾斜形成七级阶梯。这是一种封面插图吗?还是只是一种涂鸦?小册子的背面写着“1979年”和我的名字,内页上工整的铅笔字记录了八首诗,每页底部标注了按时间顺序排列的日期。八岁时的我写下的这些诗句纯真且稚嫩,但其中一首四月写下的诗吸引了我的目光。诗的开头是这样的:

爱在哪里?

它在我跳动的胸膛里。

爱是什么?

它是连接我们心灵的金线。

一瞬间,我仿佛回到了四十年前,回到了那个下午制作小册子的情景。我短短的、粗拙的铅笔,上面套着圆珠笔帽的延长器,橡皮屑散落一桌,从父亲房间偷偷拿来的大号订书机。这些都历历在目。我记得,在得知我们一家即将搬到 首尔后,我突发奇想,把零散写在纸片、笔记本和作业本边缘以及日记间隙中的诗句收集起来,整理成一本书。我也记得,小册子完成后,我出于某种无法解释的原因,不想让任何人看到它。

在把日记和小册子放回原位并盖上盒盖之前,我用手机拍下了那首诗。我这样做是因为我觉得,那时写下的某些词语与现在的自己之间存在某种联系。在我的胸膛内,在我跳动的心中,在我们的心之间。那连接的金线,那散发着光芒的线。

十四年后,随着我的第一首诗发表,紧接着次年我的第一篇短篇小说也问世,我成为了一名作家。又过了五年,我发表了第一部长篇小说,这部作品历时三年完成。我对写诗和短篇小说的过程一直充满兴趣,但长篇小说却有一种特别的吸引力。我的书通常需要一到七年才能完成,为此我付出了相当大的一部分个人生活。这种代价却正是吸引我投身创作的原因——能够沉浸于那些我认为至关重要且迫切的问题中,甚至愿意接受这种交换。

每当我创作一部小说时,我都需要忍受这些问题,生活在它们之中。当我到达这些问题的尽头时——这并不意味着我找到了答案——便是写作的结束。到那时,我已经不再是最初的自己,而是从这种改变的状态开始新的创作。接着是下一个问题,像链条上的一环,或像 多米诺骨牌,彼此叠加、连接、延续,推动我去写新的东西。

▲ 磨铁| 四川文艺出版社2021版

在创作我的第三部小说《素食者》时,我花了2003年至2005年的时间,徘徊于以下痛苦的问题中:一个人是否可以完全纯洁无瑕?我们能拒绝暴力到何种程度?一个拒绝成为“人类”这一物种的人会经历什么?

故事的主人公英慧为了拒绝暴力选择素食,最终她甚至除了水以外不再进食,认为自己已经变成了一株植物。讽刺的是,她为了“拯救自己”而快速走向死亡。英慧和她的姐姐仁惠——实际上是共同的主角——在毁灭性的噩梦和创伤中无声地尖叫,但最终仍然在一起。我将最后一幕设置在一辆救护车内,因为我希望英慧在故事的世界中仍然活着。车子在炽绿的树叶下的山路上疾驰,警醒的姐姐凝视窗外,也许在等待回应,也许是在抗议。这部小说始终处于提问的状态:凝视与抗拒,等待回应。

▲ 磨铁| 九州出版社2023版

创作第五部小说《失语者》时,我又更进一步。如果我们必须在这个世界上生存,究竟是什么样的瞬间让这一切成为可能?一位失去语言的女性与一位正在失明的男性,在静默和黑暗中行走,直到他们孤独的道路交汇。我试图捕捉故事中那些触感鲜明的瞬间。小说在自己的缓慢节奏中推进,穿越静默和黑暗,直到女性伸出手,在男性的掌心写下几个字。那个瞬间仿佛无限延伸,变成永恒。在这片刻中,这两个角色展现了他们最柔软的部分。我在这里试图询问:是否正是通过凝视人类最柔软的部分,感受那不可否认的温暖,我们才能在这个短暂、暴力的世界中继续活下去?

当这个问题结束后,我开始思考下一本书。这是2012年春天,在《失语者》出版不久。我告诉自己,我要写一部进一步迈向光明与温暖的小说。这是一部充满透明感和生机的作品。我很快找到一个标题,并写了20页的初稿。然而,我被迫停下。我意识到,内心深处有某种东西阻碍着我写这部小说。

我九岁时,一家人在1980年1月离开光州。几年后,当我无意中在书架上看到一本《光州照片集》时,我已经十二岁。我趁大人不在的时候翻阅了它。此后,这成为了我关于人类的一个根本问题:人类为何对同类施加如此暴行?在我的心中结成一个我无法解开的结。

于是,在2012年那个春天,当我尝试写一部光辉而充满生命力的小说时,这个未解的问题再次出现在我的面前。我早已失去了对人类根深蒂固的信任。那么,我又该如何拥抱这个世界?我意识到,如果我想继续前行,就必须面对这个看似无解的难题。我明白,写作是我唯一能突破并超越这一切的方式。

那一年大部分时间,我都在勾勒我的小说,想象1980年5月的光州将成为书中的一部分。我对自己说,这本小说不会仅仅将光州作为一个背景,而是要正视它。

在为小说研究的这段时期,有两个问题常常占据我的脑海。在二十多岁时,我曾在每本新日记的第一页写下这两句话:

现在能否帮助过去?

活着的人能否拯救死者?

随着阅读的深入,这些问题显然是无法回答的。在对人类最黑暗面的持续探寻中,我长久以来破碎的对人性的信念彻底崩塌。我几乎放弃了这部小说。然而,我读到了一个年轻夜校教师的日记,日记中写道:“为什么我必须有如此刺痛我的良知?我多么想活下去。”

读到这些话时,我仿佛瞬间被闪电击中,明白了这部小说的方向,也意识到我的两个问题必须反转:

过去能否帮助现在?

死者能否拯救活着的人?

▲ 《少年来了》韩文版封面

后来,在写成《少年来了》这部小说的过程中,我在某些时刻确实感受到,过去在帮助现在,死者在拯救活着的人。

那本照片集留给我的问题长久萦绕:人类为何如此暴力?然而,为何人类又能与如此压倒性的暴力相对抗?作为一种被称为“人类”的物种,这意味着什么?为了在人类暴行与人类尊严这两座深渊之间的空白中找到通向未来的道路,我需要死者的帮助。就像小说《少年来了》中,孩子东浩拉着母亲的手,试图将她引向阳光一样。

当然,我无法改变已发生的事,无法补偿死者、幸存者或他们的家人。我唯一能做的,就是将我的身体中流动的感知、情感和生命力借给他们。怀着这样的愿望,我在小说的开头和结尾都点亮了一支蜡烛。在开篇,我描写了市体育馆中,十五岁的东浩为尸体铺上白布并点燃蜡烛的场景。他凝视着每支蜡烛淡蓝色的火焰。

这部小说的韩文标题是《소년이 온다》。“온다”是动词“오다”(来)的现在时。当少年以第二人称“你”被称呼时,他在微弱的光线中醒来,朝着现在走来,他的步伐是一个灵魂的步伐。他逐渐靠近,化为当下。当我们用“光州”指代一个人类残暴和人类尊严并存至极的时间与地点时,这个名字不再是一个独特的专有名词,而是变成一个普通名词。正如我在写这本书时所领悟的,它一次又一次地穿越时间和空间来到我们面前,并永远以现在时存在。即使是现在。

当这本书最终完成并于2014年春天出版时,读者向我倾诉他们在阅读过程中感受到的痛苦,这让我感到意外。我不得不停下来思考:我在写作过程中感受到的痛苦,与读者对我表达的痛苦之间,有什么联系?这种痛苦背后可能隐藏着什么?是不是因为我们想要对人性抱有信念,而当这种信念被动摇时,我们感到自身的某种根基也被摧毁了?是不是因为我们想要爱人类,而当这种爱被打碎时,我们便陷入了这种撕心裂肺的痛苦之中?爱是否会带来痛苦,而某种痛苦是否正是爱的证明?

同年的六月,我做了一个梦。梦里,我穿过一片辽阔的平原,稀稀落落地下着雪。无数的黑色树桩点缀在平原上,而每一根树桩后面都藏着一个坟堆。忽然,我踩进了水里,回头一看,发现远处我以为是地平线的地方,海水正在涌入这片平原。为什么这样的地方会有坟墓?我感到疑惑。那些靠近海边的低矮坟堆里的骨头,难道不会被海水冲走吗?而那些靠上的坟堆,我是不是至少应该赶紧把骨头迁走呢?可我能怎么办呢?我甚至没有一把铲子。我醒来后,盯着依旧漆黑的窗外,隐约感觉到这个梦在向我传递某些重要的信息。写下这个梦后,我记得自己曾想,这也许是我下一部小说的开端。

然而,我并没有清晰的方向。于是我尝试构思一些可能从那个梦中延伸出来的故事,但一一放弃。直到2017年12月,我在 济州岛租了一间房,接下来的两年间,我在 济州与首尔之间来回往返。在济州的森林里、海边以及村路上漫步,感受着每一刻济州强烈的天气——风、光、雪和雨——我渐渐捕捉到这部小说的轮廓。与《少年来了》相似,我阅读了关于屠杀幸存者的证词,仔细研究资料,然后尽可能克制地、毫不回避那些几乎难以言说的残酷细节,写下了后来成为《不做告别》的作品。这本书最终在我梦到那些黑色树桩和汹涌海水后的七年间问世。

▲ 磨铁|九州出版社2024版

在为这本书工作的笔记本里,我写下了以下内容:

“生命追求生存。生命是温暖的。

死亡意味着变得冰冷。雪落在脸上却不会融化。

杀戮意味着让生命变得冰冷。

人类在历史中,人类在宇宙中。

风与海流。连通整个世界的水与空气的循环流动。

我们是相连的。我祈祷我们是相连的。”

小说由三部分组成。如果说第一部分是一次横向的旅程,跟随叙述者庆荷从首尔穿过大雪来到朋友仁善的济州的家,去解救她被委托照看的宠物鸟,那么第二部分则是一段纵向的旅程,带领庆荷与仁善回到人类最黑暗的夜晚之一——1948年济州平民被屠杀的冬天——并深入海底。而在第三部分也是最后一部分,二人共同在海底点燃了一支蜡烛。

尽管小说由两位朋友推动前行,就像她们轮流举着那支蜡烛,但小说真正的主角,以及与庆荷和仁善都有联系的人,是仁善的母亲正心。她在济州的屠杀中幸存下来,为了找到自己至亲的一块骨头,能够举行一场体面的葬礼,她不断抗争。她拒绝停止哀悼,承受着痛苦,对抗遗忘,不肯说再见。在关注她的生活时——她的生活长期被同等密度和热度的痛苦与爱所炙烤——我想我在问的是这样的问题:我们可以爱到什么程度?我们的极限在哪里?为了在生命的尽头依然保持作为人的本质,我们究竟需要爱到什么程度?

▲ 磨铁|四川文艺出版社2022版

距韩文版《不做告别》出版已经三年了,而我的下一部小说仍未完成。而我原以为会紧随其后的那本书,也已经等待我很久了。这本书在形式上与《白》有联系,我写《白》时的初衷,是希望能短暂地将我的生命借给那位在出生仅仅两个小时后就离开人世的姐姐,也希望能探寻我们身上那些无论经历什么都无法摧毁的部分。像往常一样,我无法预测任何作品会何时完成,但我会继续写下去,哪怕速度很慢。我会跨过那些我已写过的书,继续前行,直到转过一个弯,再也看不到它们的身影。一直走到我生命所能抵达的最远处。

当我远离它们时,我的书也将独立于我继续它们自己的生命,按照它们的命运去远行。正如那两位姐妹,她们将永远待在那辆救护车里,在挡风玻璃外绿色的火光中一起向前。正如那个女人,她即将重新开口说话,但此刻却在黑暗与静谧中,用手指在男人的掌心写下文字。正如我的姐姐,她仅仅在这个世界上停留了两个小时,和我那年轻的母亲,她一直恳求她的婴儿:“别死,求你别死”,直到最后一刻。那些灵魂会走多远——那些在我闭上的眼皮后汇聚成深橙色光芒的灵魂,那些将我包裹在无法言喻的温暖光线中的灵魂?那些蜡烛会走多远——在每个屠杀现场,在每一个被无法想象的暴力摧毁的时间和地点点燃的蜡烛,那些由发誓永不说再见的人们高举的蜡烛?它们会沿着一根金色的线,从一根灯芯传递到另一根灯芯,从一颗心传递到另一颗心吗?

我从旧鞋盒里翻出的那本小册子里,过去的自己在1979年4月问了这样的问题:

爱在哪里?

什么是爱?

而直到2021年秋天,《不做告别》出版时,我始终认为,有两个问题是我的核心:

为什么世界如此暴力和痛苦?

然而,世界为何又如此美丽?

很长一段时间,我相信,这两句话之间的张力和内心挣扎是我写作的驱动力。从我的第一部小说到最近的一部,伴随我思考的问题不断变化和延展,但这两句始终不变。然而,两三年前,我开始产生疑问。难道我真的只是从2014年春天《少年来了》韩文版出版后,才开始问自己关于爱的事情——关于将我们连接起来的痛苦?从我最早的小说到最近的作品,我最深层的追问难道不是一直指向爱吗?爱会不会其实是我生命中最古老、最根本的基调?

▲ 磨铁|四川文艺出版社2023版

1979年4月,那个孩子写道:“爱在一个叫‘我内心’的私密地方。(它在我扑通扑通跳动的胸膛里。)”至于什么是爱,她的回答是:“它是连接我们心灵之间的金色线。”

当我写作时,我使用我的身体。我用眼睛去看,用耳朵去听,用鼻子去闻,用舌头去尝,用心去感受温柔、温暖、寒冷和痛苦。我注意到我的心跳加速,注意到我的身体需要食物和水,注意到我在行走和奔跑,注意到风、雨、雪落在我皮肤上的触感,注意到牵手的感觉。我试图将我作为一个血液在体内流淌的凡人所感受到的那些鲜活感官注入到我的句子中,就好像我在释放电流一样。当我感觉到这种电流传递到读者时,我感到震撼并深受感动。在这些瞬间,我再次体验到将我们连接起来的语言之线,以及我的问题如何通过这种有生命的电流与读者发生联系。我想向所有通过这条线与我产生联系的人,以及所有未来可能会这样做的人,表达我最深切的感激之情。

(图片来源:诺奖官网、出版资料)

发表评论 评论 (2 个评论)