13岁那年,我接触到一本题为《人生始于四十》的书,知道“人生始于四十”是一句西方谚语,几乎只翻了第一页,便再没有读下去。心想我离40岁还很远,人生从40开始,不太迟吗?按当时的认识,这书对我缺少“现实意义”。

我做事喜欢从眼下开始,虽然想过要立志,但是更相信“没有现在,就无所谓将来”。深层的原因,可以追溯到身体素质。我自幼体质太弱,6岁以前父母到外地教书,被寄托在外婆家,大约4岁得了严重的麻疹、百曰咳,却不断给我灌温性的中药,好比一颗刚露出地面的小草,生育不良,反而泼上热水,全身所受折磨苦楚,非一般人所能想象。我也曾竭力反抗“硬灌”,然而一个幼儿能抵挡“大人”吗?

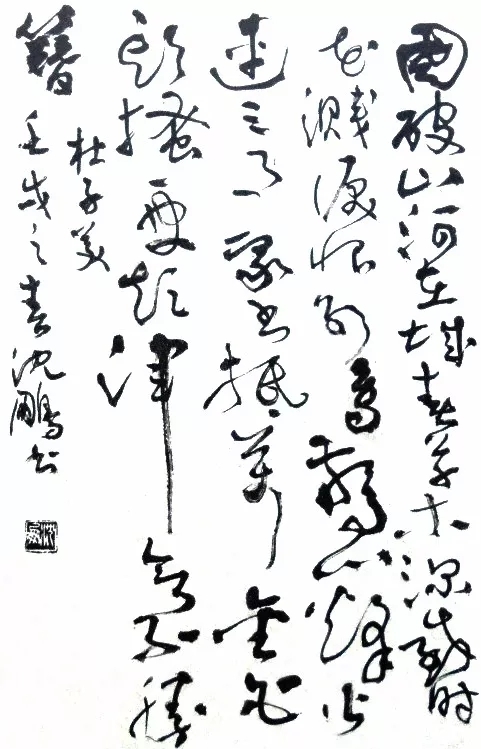

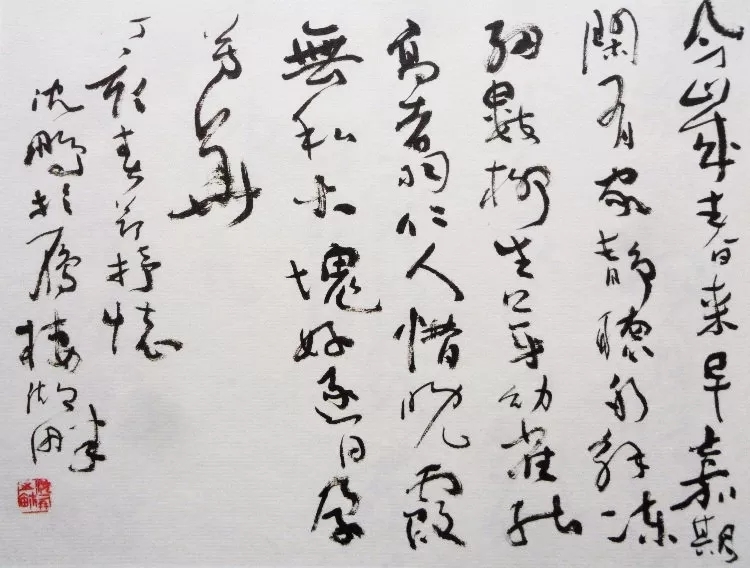

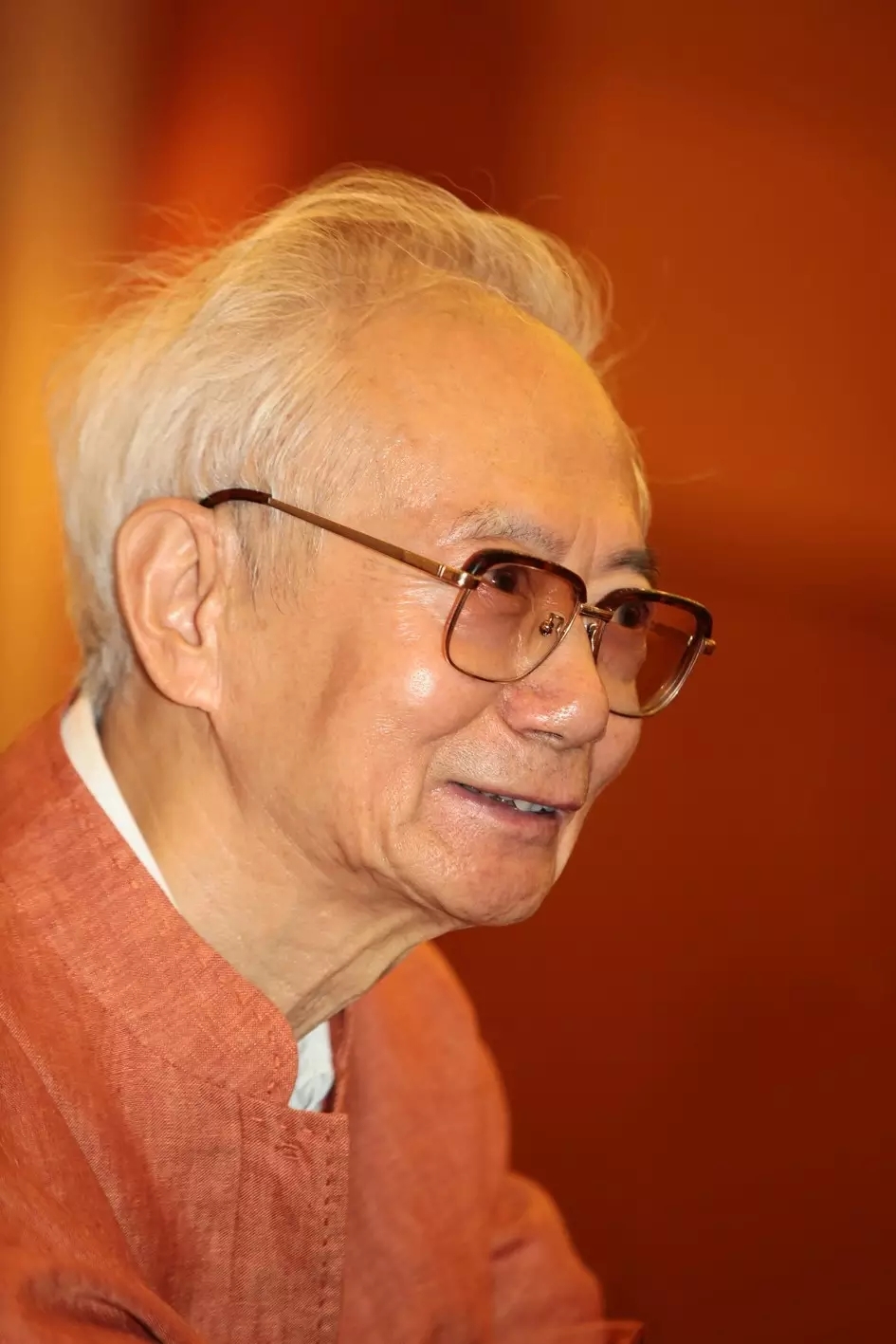

沈鹏教学现场

入成年,当听人谈到“金色的童年”充满欢乐,充满阳光,我却暗自神伤。我的童年深深地蒙上了一层灰色,眼、耳、鼻、舌、身无处没有病痛,一直影响到长久的后来,几次走近死神边缘。我居然还时常瞒着这些,照常办事,不让人知。我回忆生活中某件事发生在何年何月,时常与生病的时间联系起来。

我从童年起,心里就埋下一种潜意识,觉得我在任何时刻都可能倒下。这当然活得太累,但也激发出紧迫感。我不见得有太多的浪漫理想,但对于认定要做的事,会赶快抓紧。

按本性,我不乏少儿的活泼,也参加过踢足球,打乒乓球。但稍一投入,就很快遭到幼儿时代药物的报复,自觉像个“小老汉”,然而也并不自弃。我读小说、散文、诗歌,学书法、绘画、乐器,扩大生活面,充实想象的空间。我有许多白日梦,躺在床上看旧墙上的斑驳伤痕,雨渍渗透,产生许多幻觉,自以为乐。读到高中,组织进步文艺社团,大量课余时间用来编刊物,写散文。父亲从上海带来的《观察》《文萃》一类刊物对我很有影响。

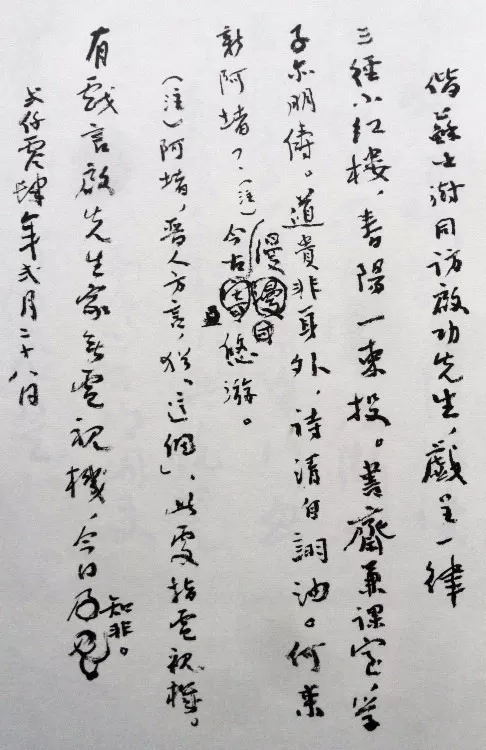

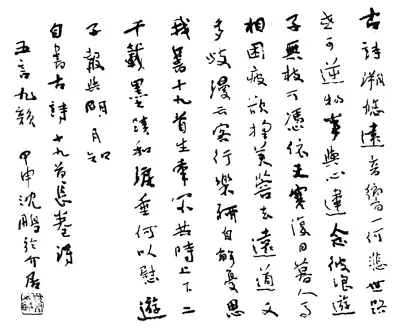

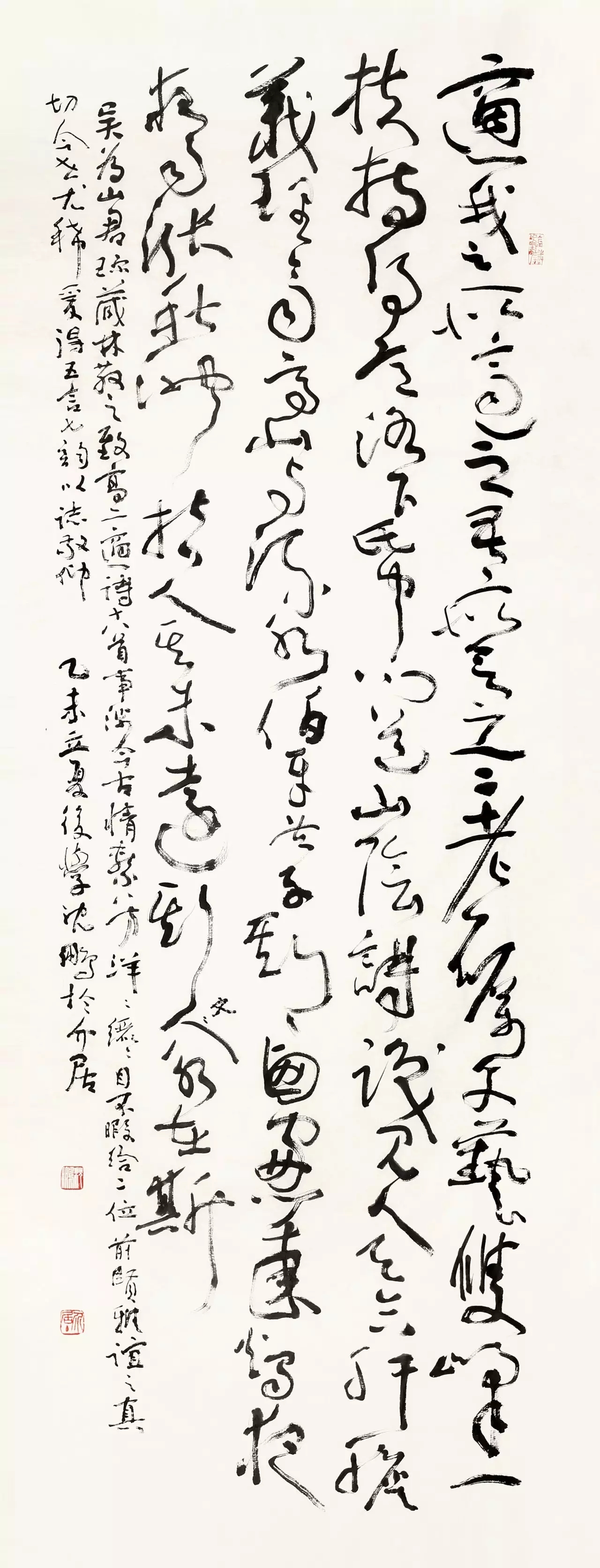

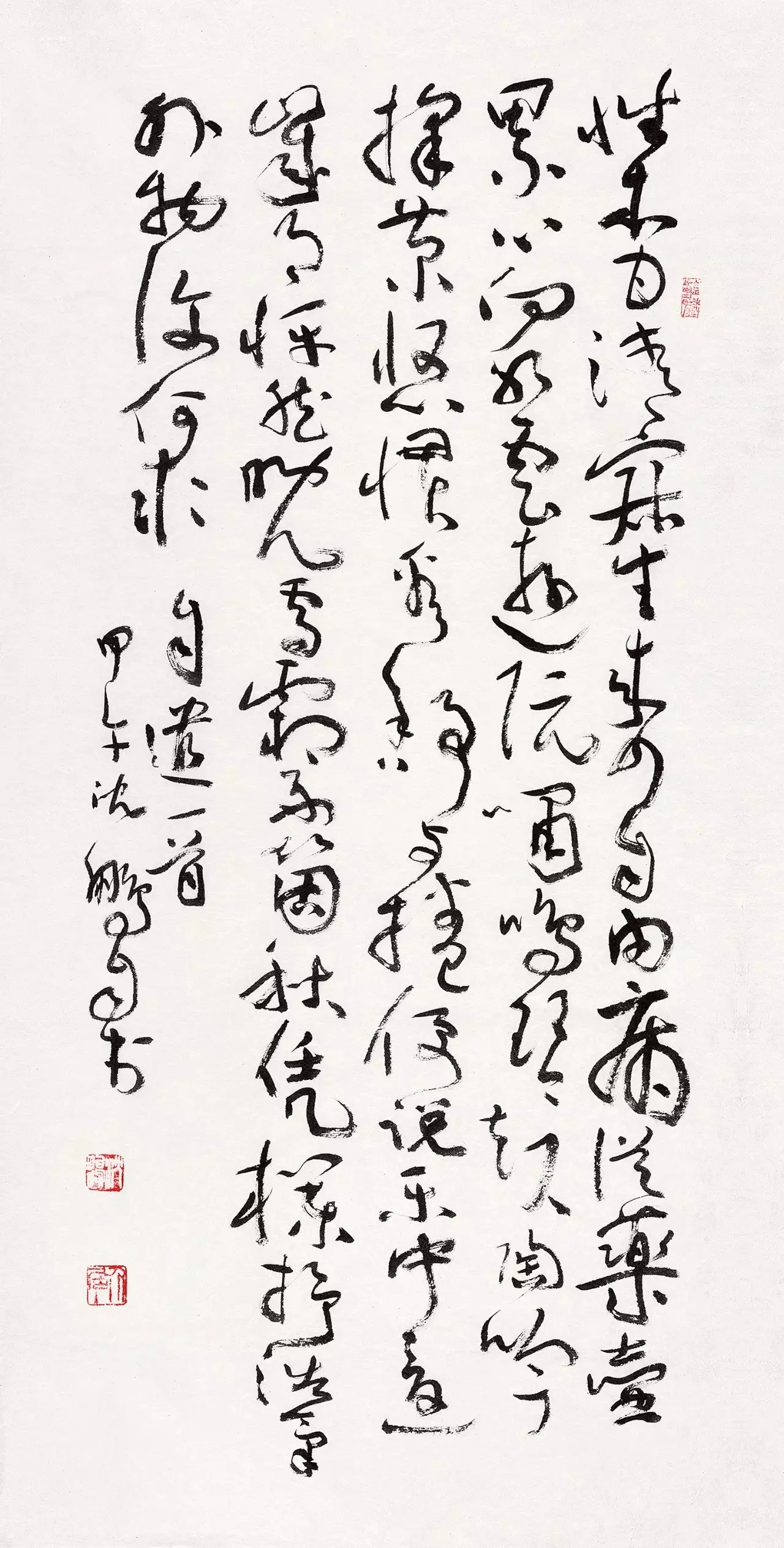

1982年,沈鹏书杜甫《春望》

我之所以爱好诗歌,是因为它在精炼的语言中讲究节奏,长于抒情,适合我的个性;青少年时“五·四”时期的新诗,《唐诗三百首》,常备在身边。我有过创作的冲动,实在说,思想感情很受束缚。我对于“不要独立思考”的教训很是反感,然而不敢公开反对,并且遵从着,直到“自觉”的地步。“修养”之类的教育,使我不大敢突破藩篱,不善于让潜意识活动上升到表层,发挥自己的语言。

再是生活圈子狭窄,“文革”前十七年只有两次因公离开北京,离不开的理由是“工作需要”,日复一日地从家门走向办公室,又从办公室走回家门,案头一大堆事务。人问做什么,我回答“编务行政”,有人以为谦虚,却是实情。我十分羡慕身边的画家能够外出写生,每次带回速写、素描,大批创作成果。创造多么可贵!

沈鹏手迹

我40岁那年,“文革”发生了大事。在此以前,我真诚地投入政治运动,以为国家、民族利益之所系。这回,要冷静下来多想一想了,逐渐察觉过去学的整套理论,有些是带根本性的缺陷;我发表的美术评论文章在不同程度上失去艺术的本真。反思,有痛苦,有亢奋,模糊中有清晰。终于想,评论文章还要写,但不能再那样下去了。慢慢地,对诗词的真爱也越出了底线,凭着少年时代学得的一点最基本的格律知识,写自己所想。

20世纪60年代,摆在面前有两本诗词格律著作。一本很薄,只讲最基本的要领;一本很厚,有许多例证,讲技法十分精细。我决定选薄本,不想被过多的例证“干扰”。我喜欢单独观察生活,沉浸在想象中,写自己的所见所感,少受古人的语言束缚,尽管自己的语言不那么丰富,但毕竟是自己的。

沈鹏先生以超乎常人的毅力取得了今天的成就

我居住的胡同,在老北京本是知名且够“档次”的,随着周围经济膨胀,越发显得窄小、杂乱;我家先是住四合院一隅,后改建楼房;附近开设了一排排小吃店、杂货店,周围竖立一幢幢更高的楼房,直到盖起“超五星”饭店,全家就沉入了“井底”。

胡同里还有接待上访的部门。每天清晨起,上访者背着干粮、行李,拖儿带小,步履蹒跚地走过来,抗争声、谩骂声,络绎不绝;有的被当作“精神病”带走……本来清静的小胡同里,逐渐又在两边排满私家汽车,只留下中间一条窄道,汽车艰难地从中穿过,喇叭声不绝,行人如临大敌,如履薄冰。

处在这样的环境里,加上我易失眠,自然不好受。但是回想起来,对诗词创作决非没有益处。20世纪70年代的《一剪梅》写道:

一统楼居即大千。除却床沿,便是笺田。岁寒忽忽已穷年。俯仰其间,苦乐其间。心远如何地未偏,不见秋千,但见熏烟,门铃无计可催眠。过了冬天,又有春天。

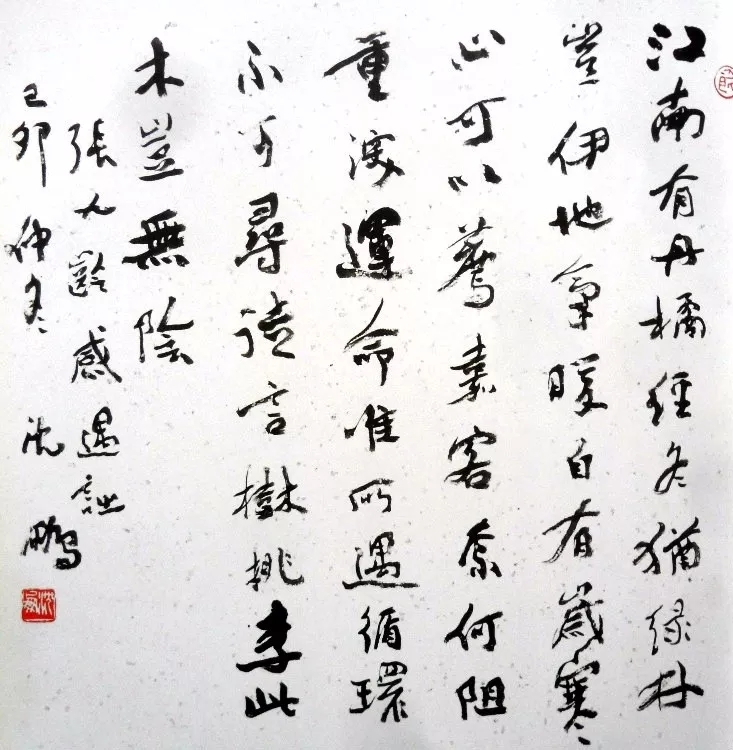

沈鹏书张九龄《感遇》

解放前参加学生运动,同学们常背诵雪莱的名句:“冬天已经来了,春天还会远吗?”私下互相暗示、鼓励。这《一剪梅》的“过了冬天,又有春天”,就是那年代留下的记忆,不过含义不同罢了。

还有“门铃无计可催眠”,是有感登门者络绎不绝而发的牢骚,落笔后觉着好笑,是门铃使我无法入眠还是起了催眠作用?门铃又怎么“无计”?没想到,读过《一剪梅》的人却对这句感兴趣。也许语言由“模糊”产生的歧义,有时会有味儿。唐人“江枫渔火对愁眠”这一名句,有朦胧的意味,很难从逻辑的意义上作出清晰的阐释,也许解释不清更好。

沈鹏楷书《千字文》局部

如果不是住在比较简陋的居民楼,又如果不是在周围嘈杂的环境里,我可能写不出“汽车深巷驰金笛,宠物高楼搭电梯”“日事烟云浓墨画,新楼霄汉黯青天”“昨宵深夜角金鸣,晨起犹余梦里惊。大道虽然直如发,万车挡住一车行”这类诗句。我确信生活是艺术源泉的真理。

每当出行,不愁没有诗兴,重要的是从生活中发现。但平素居家不出,生活中也会有感可写。执着于生活的人,会体会生活的源泉无所不在。“外出”与“居家”的区别,其实也是相对的。偶然闪现一句、一词,珍惜爱护,加以扩展,可能会出现意想不到的效果。

记得四十多年前看电影《聂耳》,其中表现聂耳创作《义勇军进行曲》,起初似乎在不经意中以散在的乐音组合出现,逐渐结合着故事情节汇合,扩展,形成旋律,组成雄壮的进行曲。这一点,非常符合艺术创作的规律。

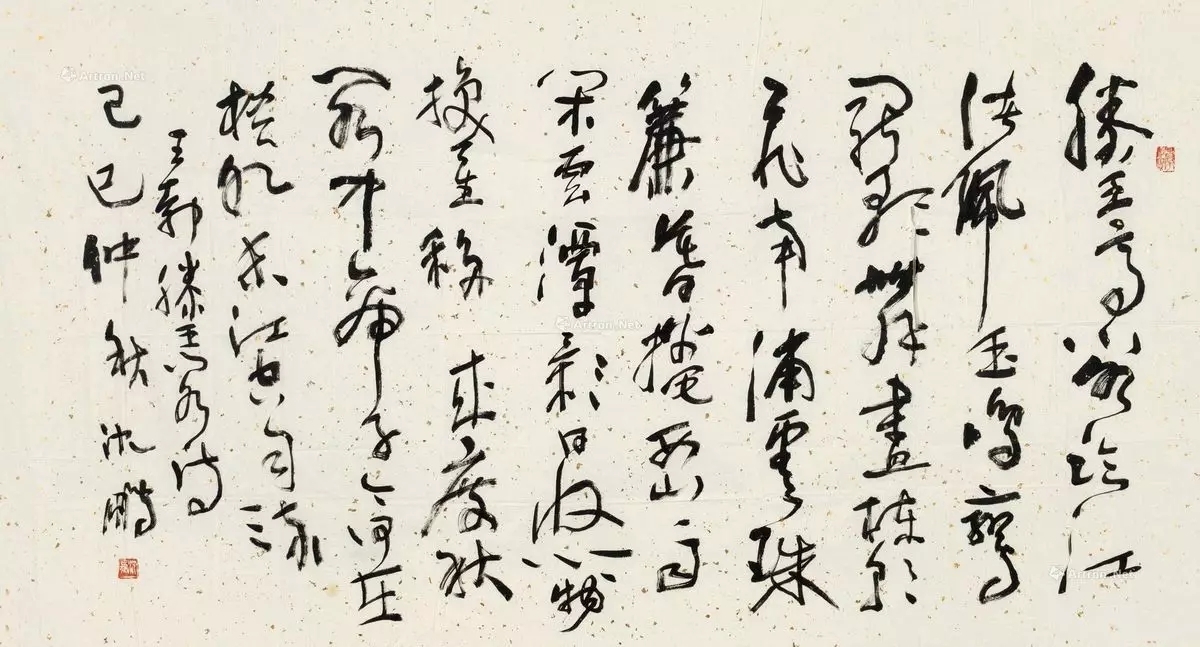

沈鹏《前后赤壁赋》局部

书法创作中的灵感,与诗词有类似。可是人们谈到书法,津津乐道的常是师承某家某派。照一种传统观念,学得某家某派才算获得真谛。可是历史上的犬家,学古人常常只取一端,融合各家才是真正的创造。融合不是简单的加减,是水乳交融,其中必有我在。西方美学家认为学习继承所“刮”去的远多于“取”得的。只此一端,学诗与学书法也该有共同点吧!

我从五岁人小学拿毛笔开始,便爱好书法,但是时常中断,尤其是不大喜欢临帖,更确切地说,不是没有临,而是临得不像,如说学古人要“打进去”,那我确实做得不够。我至今说不透执笔方法,小时候曾有人教,但除了苏东坡说的“要使虚而宽”之外,别的记不住。回观早期作品,我能做到写自己所想,可能出现佳趣,也有时不知所云。我可能有一点长处,对自己真爱的经典,会反复揣摩,感染气息,默念其中的某个字,某一笔法,当创作时,不期而然地从笔底流出。

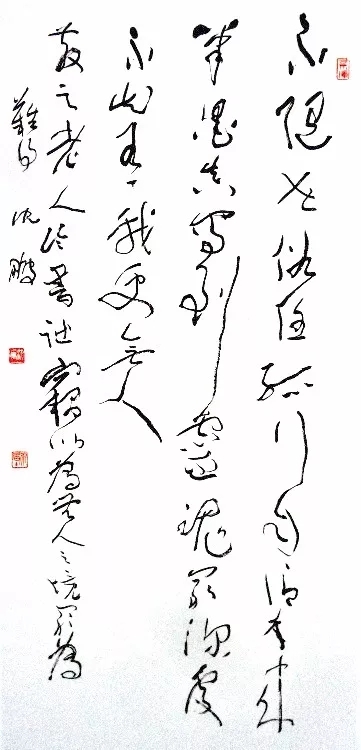

沈鹏自作诗

长期从事编辑工作,接触大量古今中外的绘画,虽然不是“书法”,但根本的审美观念相通。书法美感藏在潜意识的深处。对各门艺术的领悟多多益善,既然是从事书法,还要善于把各门艺术的领悟转化到“书内”。所以也并非只要读书多便“自然”成为书法家。

我写十余米长卷《古诗十九首》,包含楷、行、草多种字体交叉行进,区分轻重缓急,聚散虚实,觉着有味,如问为什么如此写,说不出。再想,也许是王希孟的《千里江山图》之类长卷在潜意识中起作用,还有交响乐这种形式,与书法的长卷也有共同性。

沈鹏自书《古诗十九首》长卷得五言九韵

与诗词一样,我的书法也在40岁左右进入创作。先是心中有一个意向,写出来不断观摩,从古人作品中汲取滋养,或临摹,或细细阅读,然后逐渐提高。兴趣时常变化,所以每个时期的风格也不全相同。

倘若一次创作,连续有两三幅过于雷同,就会觉着乏味,于是停下来,再找点新感觉。长期的实践体会,书法真是自律性非常严格的艺术,每一个字的笔顺不得颠倒,结体不得随意变动,还要创造新意,果真为难。

沈鹏书王勃《滕王阁诗》

而更重要的是,书法艺术在广大受众当中形成了相当固定的审美观念,包括书法家自身,对已经形成的一整套对书法的解读方式极难超越。这相当固定的审美观念有合理的一面,也有消极作用,阻碍着书法家去积极探索。与此同时,不可否认有些探索缺少真正的意趣,于是出现把“小孩与脏水一齐倒掉”的现象。

旧体诗词同样自律性十分严格:除却“镣铐”,不成其为格律诗;仅以屈从“镣铐”为能事,写不出好的格律诗。旧体诗词与书法自律之严,原因之一可能同中国人的内向性格有深层的因果关系。然而浪漫主义风格的诗词、书法却一直成为传统艺术的重要流派,不因为自律性严而淡化浪漫性格。

诗词与书法结合,又具备了综合性的欣赏趣味。李白的《上阳台诗》,杜牧的《张好好诗》,陆游的《山居杂诗》,苏轼的《黄州寒食诗》,直到王铎、八大山人、傅山、扬州八怪等等,都留下大量的自书诗。近代于右任、林散之是杰出的书家,也是有真性格的诗人。

沈鹏书林散之论书

诗词与书法的相同点,从深层来说,应归结到节奏。我说过,诗词的节奏甚至比平仄更重要。我也说过,书法在静止纸面上呈现动感深藏着节律的美。不过当我们书写诗词时,两种节律之美并非同步,各以自身的规律,发扬特性而各自展开。

书法是纯形式的艺术,书法家书写文章、诗词,可能会受到那文章、诗词的情绪感染,并在书法中有所体现;但是文章、诗词并非书法的“内容”。书法是“有意味的形式”之一种,书法本体的“内容”全部融于形式,或者说与形式合一。简捷地说,书法的形式即内容。

我说上面一段话,是指书法的纯艺术性质。修养深厚的书法家,不会不懂得如何在创作中发挥文词的作用,使书法作品成为综合欣赏的对象,提高书法的可读性。这一点,又正好是当前书法创作的缺失。书法作品加强可读性,才使得书法作为一门纯艺术具有丰厚的文化内涵。

沈鹏 《题林散之致高二适诗卷》

从40岁左右开始进入书法与诗词创作,我觉得在一生中无所谓迟早,说水到渠成或新的开端都无不可。人活着有什么条件便做什么,能做多少便做多少,只要对社会有点益处。

我写过“读书每责贪床晏,阅世未嫌闻道迟”。前一句,虽然自责,却不愿承认自己偷懒,生理条件如此。后一句,做得不够,但确信对于“闻道”还比较执着。“朝闻道,夕死可矣!”王朝闻先生曾对我说,因为他总觉不能“闻道”,所以能够“不死”。这是一句笑话,堪称意味深长。一个人倘若树立不懈追求的精神,锲而不舍,持之以恒,肯定会有益于身心吧!

从不惑之年进入诗书创作,到如今,全社会保持着较好的大环境,值得庆幸。我曾为一位担负领导工作的业余画家写诗:“若非世与时俱进,‘四旧’批评直到今。”设想,20世纪60年代中期开始的“扫四旧”,如无止境地继续下去,就什么都谈不上了,遑论雕虫小技?说真的,我们要珍惜今天的环境得来不易,当然不能把一切都看得完美无瑕,比如经济杠杆的负面效应,又比如艺术本体的缺失,这些都不是轻易能够解决的。

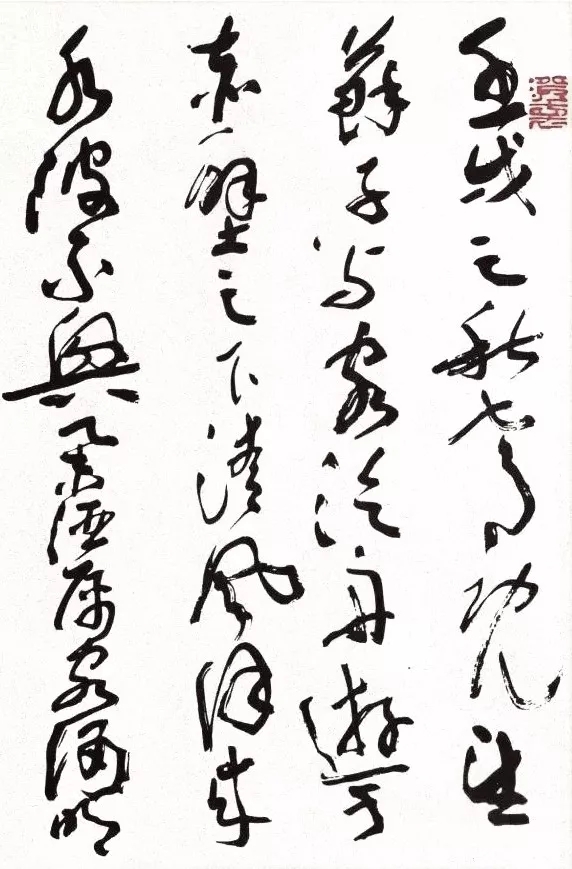

沈鹏 《自遣》

更要看到,当代诗词与书法处在文化裂变的形势之下。书法的语境起了很大变化,日常生活中早已废除毛笔。诗词一整套严谨的格律,与当代生活相去渐远。当前书法与诗词的繁荣,保持在特定的“圈内”,失去了往昔的风范。这样说,不免“煞风景”,然而是严峻的现实。1917年,民主革命的先驱陈独秀对传统文化持批判态度,指谭叫天与王石谷为北京城里的两大迷信,是神圣不可侵犯的。

现在的情况呢,有几人迷信谭叫天与王石谷?清初“四王”的山水,且不说在广大群众中,即在彩墨画专业中已被淡化;京剧和许多地方戏,很艰难地维持着。陈独秀时代发出了反对旧传统的革命呼声,到今天面临着的却是,在新潮流冲击下,旧传统趋向消融。好在经过“否定一切”的“文革”,人们变得聪明一些,懂得从传统文化中汲取许多有益的成分。

如果说陈独秀的批判精神重在社会价值,那么我们今天则更重视传统艺术的本体价值,因为任何创新都离不开继承。

沈鹏

再过一个世纪,情况会怎样?时代发展太快,我们不是预言家。以诗词、书法而言,也许肯定会被时代淡化,类似今天回顾“五·四”运动时期说到谭叫天与王石谷那样,或有过之。我写诗词、书法,说来真叫罪过,但愿我的臆测不当……但是,有一点可以断定,传统艺术中的精华部分具有永恒的意义。

我们今天继承传统艺术的命脉,不是简单的延续,还要不断注入新的创造。传统的基因会以变种延续下去,呈现多元状态。

—

发表评论 评论 (2 个评论)