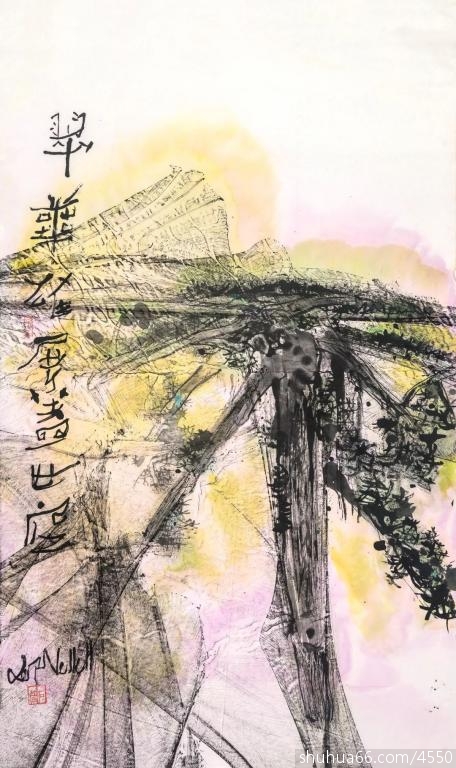

蛮天无土不灵魂——石虎先生专访

近年来,著名艺术大家石虎先生过着“隐士”般的生活,除有作品问世,几乎没有别的消息,但这些“隐逸”而出的作品,总是石破天惊的。美术报密切关注石先生长达20余年,曾对其做过多次深度报导。毋庸置疑,石虎先生是我们的老朋友,也是广大读者们心心念念的人。对朋友的关心,怎可仅止步于艺术的欣赏?这几年从未露面的石虎先生都在做些什么?他的近况怎么样?他隐居的南方乡野又是什么模样?带着读者朋友们的这些问题,我们联系了遁世隐居的石虎先生,请他来为我们一一解答。

以下是我们美术报对石虎先生做的专访

记者:您老家在河北太行山下的农村,出走大半生,请问您对家乡是否还有印象?最深刻的记忆是什么?

石虎:我记得爸爸从北京带回“大前门”牌的火柴,以前叫洋火,被我偷偷拿了出来,向小朋友们展示那火柴的神奇,点燃了我家喂马的草房,引起一场大火,险些把我家大院烧掉。另一件更夸张的事,一个中午,游击队员在午睡,我隔窗偷走了一颗手榴弹,又聚了一群小朋友,我用石头将手榴弹的木柄砸开,露出能够引爆的弯弯曲曲的弦,幸亏被惊醒的游击队员发现,把手榴弹捧着扔到地道里,引爆一声巨响。不然,我和那些小朋友就都没命了。还有我的奶妈和小姨,都是最亲的。小姨用她的津贴常常给我买颜色、笔墨。说我有(画画)天才,一直鼓励我。故乡给了我太多的东西,说也说不完。后来随着我爸爸工作的调动,我先后跟随父母辗转于天津、北京、张家口,导致我一年级就读了三年,12岁以后就再也没有回到过自己的家乡,故乡只留在了我的记忆中,不过每逢清明,阿平都没有忘记给石家坟上烧纸。

记者:农村生活的印记在您的艺术创作中起到什么影响?

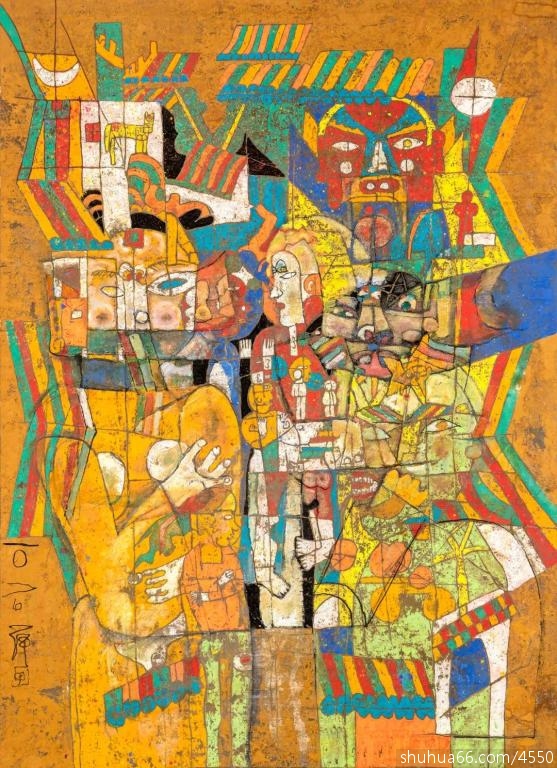

石虎:由于我出生在农村的缘故,以至于我一辈子都喜欢农村。我年轻的时候到过山西、陕北,到过甘肃的河西、陇东,新疆的天山、伊犁。到过西藏、青海。到过广西、贵州。去过云南西双版纳……所到之处都是边远的山寨乡村,那时候没有开发,那时候的人也很本朴,这种漫长的岁月深深地影响了我,以至于我在后来的创作中充满着他们的心蕴,他们的原始生命性梦幻般的注入了我的灵魂。

记者:您刚才说年轻的时候到过山西、陕北,大概是什么时候?是为了艺术创作吗?

石虎:那是70年代,我去山西大寨,那个年代艺术界的音乐家、画家、舞蹈家、武术家都去大寨,我和人美(人民美术出版社)老画家王角先生、张汝济先生一起到大寨采风。那是一个红旗飘飘,全国学大寨的火红年代。大寨派了一个接待员名叫瞿鹏和另外一位乡土画家高毛孩,高毛孩的代表作有《纸老虎》和《十八磐》,当时在苏联拿过金奖。瞿鹏是跳忠字舞的,她的气质有晋土书风。他们陪我们走遍了大半个山西,那里民风淳朴、山花烂漫,正如山西民歌所唱:桃花红杏花白,跋山涉水寻你来…… 90年代我漂泊海外,第一次回国便去了山西黄河,在永乐宫前大叩长头,游子归土,两泪沾衣……

至于陕西,我先后去过很多次。当时安塞农民画震撼着整个艺术界,很多知名画家都去那里探索中国艺术的原创精神,正如陕北信天游回荡着的中华本音,安塞农民画也体现了中国绘画原始性的创造力,它是真正出自于高原厚土的民心原创,没有被宫廷影响也没有被士大夫异化,这是中国绘画原始性的本魂。

记者:您提到去过甘肃河西、陇东,河西走廊主要区域是武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关等城市;而陇东北接宁夏,东临陕西,这里曾是华夏始祖轩辕帝最早的生息地及周文化的发祥地,古丝绸之路经过这里汇入河西走廊。是否可以理解为,您在年轻的时候就开始有意识地进行文化溯源?可否请您谈谈,这些文化重地的游历体验给您最初的艺术创作带来哪些影响?

石虎:是这样的。你的问题很有深度,它不仅记载了远古历史性的拓创伟业,也铭刻着近代中国人的沧桑血泪。在梨园口战役纪念馆,我见到女子红军战士的相片。他们那种坚毅的神情让我永远不能忘怀。甘肃于我而言,如故土。那里浩瀚悠远,荒芜苍凉。那时候陇东是中国贫穷之最,那里常年不雨,因为无水,乌鸦追着我们的汽车飞,我们洗过手的水百姓不让泼,要拿去澄清再用;富裕的人家,只是多了几口储水的泥窖。我无数次的甘肃之行,不尽欲言。有个甘肃的记者采访我有关甘肃的往事,我记得前后讲了有十天多,我想对于每个中国人来说,甘肃都具有灵魂溯源的亲合力,其情愫不可言喻。

记者:您是在什么样的情况下来到岭南乡村的?

石虎:作为画家,太久的城市生活禁锢着我的心境,闹市喧嚣使我失去了宁静。20年前,我和阿平还有我的女儿客居巴厘岛,那是一个稻田中的酒店,没有电视、没有空调,只有自然和宁静,让我们回到了上古神性时代,由此我萌生一种愿望,在自己的国土中,我的画室建在稻田间。后来我常常说起这个愿望,我的朋友周汉标考察多处,认为在阿平的家乡最合适,及时帮我实现了这个愿望。

记者:您在岭南乡村生活多少年了?是否适应这里的生活?

石虎:六年多了,我很适应,这是我的愿望,这里样样好,很适合我的艺术创造。

记者:您能否谈谈在这里的生活情况?饮食、睡眠、以及每天大概会有多长的创作时间?

石虎:生活没有变化,只是换了一个地方,就连我们的阿姨也来到了这里,做饭的阿姨是东北人,她信佛、吃素,她做啥我们吃啥。阿平的母亲一年四季忙着种各种蔬菜,包括还会采一些野果野菜。至于睡眠,自当兵以来,我的生物钟从来没有改变过。而创作时间没有规律,是顺其自然的

记者:岭南乡村的风物景致、风土人情对您当下的创作是否产生影响?

石虎:日日散步见堤畔枫杨步摇垂落,草茎磐折,蚁禾纹象,叠石筑构。一向不被人关注的荒秽深匿有线条与形态的玄机,发现妙门、发现神示,解惑了绘事千载争辩的后素,诠释出空、色、象、心的自在神性。没有原始性就没有原创性,没有从万类空灵中揭开线条与形式的秘籍,便不可能有我今天的艺术。在任何一个有自然的地方,都会给我的创作带来启示,这个地方也不例外。这是一个鲜为人知的客家山村,它的语境关联着上古传承,每日散步都会与上学路上的小孩相互打招呼,和村里休闲的老人对话。他们早饭叫食朝,午饭叫食昼,没有叫唔曾,不是叫唔系,地方叫所在,蝴蝶叫扬叶………一派汉古语风,我看到家家种菜浇水,挑柴打谷、放牛割草、采桑种麻,很自然让人想到《诗经》,野有蔓草,零露漙兮。女曰鸡鸣,士曰昧旦……

记者:相比较都市,乡村生活是否给您带来不便,如医疗等?

石虎:是有的,前年腰腿有问题,去年秋天我中风,去北京医院治疗一个月,医院一查,有很多问题。今年眼睛也有一点问题,我可以写字画画,但书报的很多字看不太清楚,要阿平念给我听。我今年80了,归根到底就是一个老字,老是自然的,所以,与其把宝贵的光阴用来治病,不如不治,反正也治不好。快乐生活,人不能抗拒老,所以医疗不便等问题对于我来说就显得无关紧要了。

记者:请您谈谈北方农村与岭南乡野,两者之间的生活体验有什么不同?

石虎:我是个北方人,北方天地给我的本性是丢不掉的,我六七十年代就有感于南国灵秀,曾写过诗句, “蛮天无土不灵魂”。神州大地给了我许多滋养。

记者:从北方乡村生命最初的记忆,到晚年“隐居”岭南山野,这是否可以说是一种生命的回归?请谈谈您的切身感受。

石虎:好像不能说是回归,艺术家寻找到他适合创作的一个理想的所在,实际上是对他生命、灵魂和自我的一个很好的安顿,我现在老了,但是我的创作理想还在继续,真正的回归,是创作理想的终止。

记者:您有离开岭南乡村的打算吗?

石虎:我没有,阿平有。因为山下村小学只有三年级,四年级以上都没有,为了小孩上学,离开也很自然,未来的事未来再说。

记者:当下也有很多年轻人(青年艺术家)选择回到农村创业、生活,您如何看待这一社会现象?是否有什么建议?

石虎:没有建议。年轻人的选择是年轻人的意愿,我理解。

记者:您在上世纪60年代就读于浙江美术学院,可否请您回忆一下在杭州求学、生活的记忆?

石虎:1959年,我17岁,当时我被北京工艺美校保送浙江美术学院,教我的老师们都是工艺界的大师,那个时代国家非常重视民族艺术,所以请他们到大学任教,他们一个突出的理念就是强调艺术传统在民间和艺术作品的原创力,这对于我后来的艺术生涯起到了至关重要的作用。

记者:如您前面所说在岭南自在的生活状态以及良好创作心境,这其中多次提到阿平女士,最后,可否请您谈谈对她的评价。

石虎:人和人之间的因缘是宿命的,谢谢老天爷。人生不容易,几十年风风雨雨,我唯愿她一生都自在、安心、勇敢、快乐

写在采访后

石虎先生的回答认真而诚恳,整理完文字,很是感动。先生的经历完全是一部丰富的巨著:大江南北、五湖四海的行走,从农村到城市到国际再回到农村,经历了新中国艺术发展的所有重要时刻……如今走入耄耋之年,尚记得孩提时代那些不起眼的小事、数十年前游历过的地名、不经意间结识的朋友名字,也还对当下生活中的一草一木一饭一蔬有细微的体察关注……而在艺术和精神层面,我们感受到儒释道在石虎先生身上巧妙圆融的结合——对艺术的追求是执着而勇敢的、对人是宽容仁厚的、而对于生命,则是自在超脱的……

我们不可能通过一篇采访去完全了解先生的艺术和生活,但我们至少知道先生是健康的,安宁的——这对于朋友而言,便是极大的幸福!在此,我们谨代表广大读者,还有千千万万热爱石虎的朋友们,送上祝福:愿先生在世间的每一天都康健、遂意。

发表评论 评论 (2 个评论)