。

文/吴冠南

对立统一是中国画创作中最有哲学意义的一个内容。枯、湿、浓、淡;疏、密、轻、重、缓、急、张、弛;粗、细、开、合等等,都是在两个不和谐的,相对立的极面上寻求统一。因此也可以说中国画的创作过程是一个制造矛盾、解决矛盾的过程。

作画要有空间感,要能将阳光、雨露、空气的气息表达出来。这在绘画中属于尖端领域,属于“悟”的范畴。

傅抱石 六如居士着画图

作画效果如果笔笔在意料之中出来,这与匠人一般无二。傅抱石之所以高,高就高在笔笔从意外得来。画家在创作过程当中除了必须具备雄厚的基本功外,对于自身创作心态的把握是完成一幅作品的关键。无论哪一位大画家,在其一生的作品中为什么属于精品的作品总是极少数?手上的功夫没有变,这里面就存在着临场心态的把握问题。演员在扮演时角色时首先要求自己的情绪要进入角色。其实作画也是同样的道理。

当作画进入到脑中一片“空白”,纸上一团“漆黑”的状态时,大概就是进入了真正的“大无”境界了。这时的不知其所以为之而为之的状态,才是真正进入了角色的状态。信手点染的“信手”两个字,其中大有文章。这句话经常挂在人们的嘴边,但是真正能够理解并且能够做到的人却是绝对的少,“信手”是饱学以后一种不加思索的、习惯的自然行为。

优秀的中国画作品尽管在构图形式上各不相同,但在笔墨分布配置上都存在一个无形的但又合乎逻辑的、准确的“度”的把握问题。也就是通常所说的“到位不到位”。

傅抱石 山鬼

当一件乐器在演奏中突然冒出几个走调的音符来,听的人会觉得刺耳和难受。绘画作品如果出现几处不到位的笔墨同样会令人觉得扎眼和难受。音乐的准确度靠耳朵来判断,绘画的准确度靠眼睛来判断,虽有听觉和视觉上的区别,但道理都是一样的。

傅抱石 宋人游山诗意

对于对象的描写,除了对外形的观察外,更重要的是要有内心的真实感受才行。一般认为的是理解而不是感受,这是不正确的。

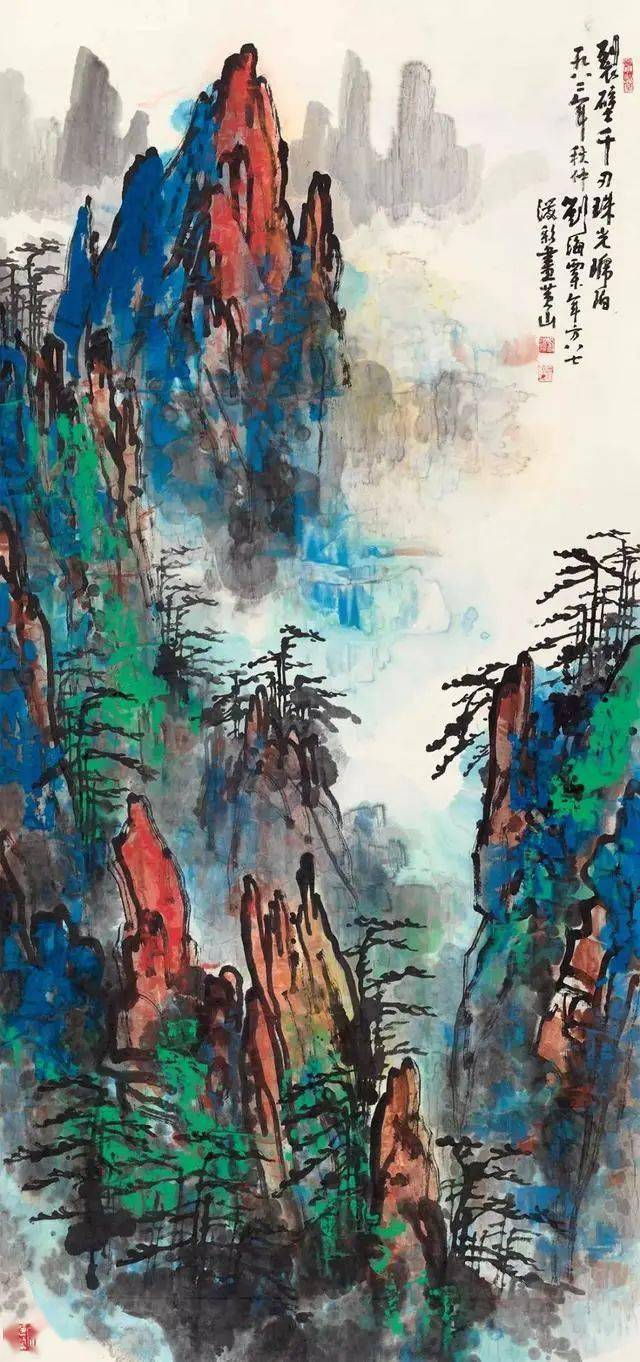

刘海粟 泼彩黄山

如果你没有去过黄山,只是从众多的宣传媒体上知道并理解了黄山,试问,你能画好黄山吗?刘海粟九十高龄十上黄山绝不仅仅是为了去理解黄山,而恰恰是反复用自己的心灵去彻底感受黄山的灵性。理解是从道理上剖析得到的答案,而感受是切身体会后的一种觉悟。同此可见,感受对于中国画创作的重要性。

作画:心要定、思要敏、手要活、眼要快。

将一张画画得黑透了仍然可以继续往上画,这是高手。将一张纸画得湿透了仍然可以继续往上画,这也是高手。

整个作画过程是一个裸露作者自身灵魂的过程。无论怎么掩饰,你的品行也还是会在画面上体现出来。这大概就是“画如其人”吧。

思考时必须十分理智,落笔时要绝对忘我。

作画时心要无“障”,手要无“为”,真正做到天人合一、笔笔意外、才能通灵脱透,尽得风流。

中国画创作要做到笔笔中“的”。这需要靠平时的训练、积累。如果没有过硬的基本功又缺少完整的审美认识体系,想要做到这一点是不可能的。

朱屺瞻 1984年作 葫芦

朱屺瞻先生有句口头禅叫做“瞎塌塌”。当然这是老先生的谦词。“瞎塌塌”三个字的关键就在这个“瞎”字上。这里的“瞎”当作视而不见解或作随心所欲解。作画到达“瞎塌塌”的境界时真可说是“得道成仙了”。

笔误,得意外之笔;墨误,得墨外之墨;色误,得色外之色。绘画之道的佳绝处,往往会于“误”中得到,这正是石涛所说“物为我化”的至高境界了。

潘天寿 秋山暮霭

潘天寿说:“画山须背日光才厚重。”如果是单指厚重二字是对的。但是作画的风格并非只有厚重一条路子。有时在高强度太阳光下看山反有一种由高强光折射出来的虚幻现象,也非常美。而且这种美是独具魅力的。总之,对于绘画作品中有关风格与美的发现和揭示,绝不是单向的。

我曾见过一幅楹联,联语曰:“树老鸦为叶,诗狂石作笺”。若将前一句比作书画作品的境界,则是一种至高的境界。而将后一句比作创作时的状态,则是一种至佳的创作状态。

绘画之道大于写、中于画、小于描。邪于洒盐浇油之类。画人不可不辨。

顾恺之《洛神赋》局部 宋人摹本

东晋顾恺之云:“圣而不可知之谓之神”。意思是说“神”是不可测、不可量的属于内在的,思想气质范畴的、靠感悟的、无形的东西。那么怎样才算有“神”呢?当作者本身的人格完全融入到作品中时,就能真正体现出“神”的意义。其中人格融入的深浅程度决定着“神”的完缺程度。

写意画是看似容易做时难。工笔画是做时容易看似难。

对艺术大彻大悟的前提是对人生的大彻大悟。

石涛榴花图

石涛有“对花作画将人意”的妙句。这也是极好的画理。明明是对着花在作画,却偏偏要将“人意”介入进去。这是着重强调了人格在绘画中起着决定性的作用。同时也是对自然主义绘画的严厉批评。在历代许多的画论中,只讲外因不讲内因的居多。注重人格入画的理论,石涛的这句诗是鲜见的一例。

无论你如何变形、夸张,都无法逃离“形质”二字。形是表象,质是内涵。形依质而活,质依形而存。这是无法更改的、合乎逻辑的一条定律。

好画依真气弥漫而逼人,孬画则靠装腔作势而吓人。弄懂古人理法再跳出古人理法,然后求得自己的理法。至此方可言画。

作画熟能生巧易,这是常。熟能生拙难,这是变。“弄巧成拙”是作画的化境。

儿童画童心无碍,天真烂漫。笔笔误、又笔笔真。相比之下成人作画就是这一真字难求。

艺术要敢于踏在美与丑、成与败的两极交叉点上来探求真谛。从而使自己的作品在险绝处创造出前无古人的辉煌来。

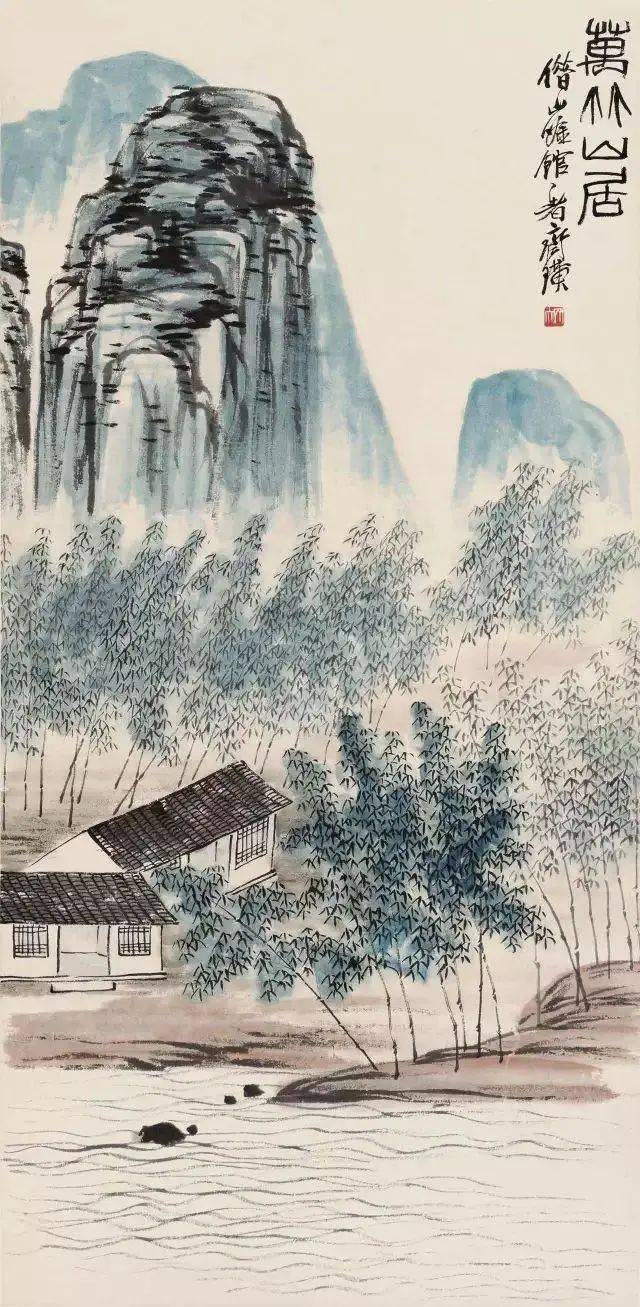

齐白石 万竹山居图

孔子的“中庸”思想千百年来一直渗透在中华文化的“骨髓”之中。因此“不偏不倚”一直是人们的行为准则。中国画自然也不例外,它受“中庸”思想的影响是显而易见的。其中最有代表性的发言人是齐白石。他以“作画妙在似与不似之间”这句话来要求自己的艺术实践,同时也以这句话来告诫别人。这是由于时代的局限所带来的对于绘画本质认识上的局限的结果。还有一个比较关键的因素是为要生活而卖画。这就势必要画能让买主看得懂的作品,这个客观因素注定白石老人只能在“雅俗共赏”的范围里做功课。

齐白石 桃源山水图

绘画行为大约可分成两大类。一类是理性绘画。另一类是非理性绘画。理性绘画是在特定的主题、形式、方法的规定下进行的一种完全理智的、一丝不苟的手工劳作。在这里不需要也不允许你有其他“非分之想”。因此,理性绘画对于人性的介入通常是排斥的。非理性绘画在各个方面的要求正好与理性绘画相反。它要求作画者在主题、形式、方法各个方面开拓更广阔的想象空间,通常要求人性的彻底介入而对于理性则排斥得越干净越好。我们有时在公园里散步,会看到许多乔木被人们用理智修剪成各种几何体形状,这是人类在用理智修改自然。作为特定环境的特殊需要,这也无可厚非。但是,人们若将著名自然风景保护区九寨沟的所有树木也修剪成各种几何形体,这还能不能叫做九寨沟?这是举一例子。说明理性与非理性行为的区别。举一反三,由此我们可以想到很多东西。练功时要非常理性,以解其所以然。创作时要非常忘情,从忘其所以然中而摘得真果。

对于绘画中的“繁”和“简”一般都停留在以繁论繁,以简论简这种就事论事的表面认识上。能在繁中寓简、简中寓繁才是运用繁与简的高手。同样是一个繁或简字,如果出现在这句话的前面便可作量词解。反之则可作通过高度提炼和夸张以后的“意”解。例如八大山人,繁在立意上。与其相反,黄宾虹作画则满纸乌云、笔上加笔、墨上加墨直至无可复加的地步。而其在立意上往往简单得只是撷取某一景某一角记录式的描写。他是繁在技法上、简在立意上。可见绘画也最忌就事论事。

八大山人 山水轴

有一种绘画是技术为造型服务。如宋画所注重的是造型,(这种风气一直在影响着中国画坛),为了使这种需要得到满足,因此在这一时期所创立出来的山水画各种皴法堪称历史之最。另外一种是造型为技术所用。如徐青藤与朱耷的作品,他们非常注重绘画本身语言的表达,以致将技法要求视为首先要求,所以他们总是以最适合表现自己技术的眼光去撷取题材。这两种现象前者注重重复自然,后者注重体现人格。前人常说的“喜气画兰,怒气写竹”的意思是泛指在描写形象时的一种情绪或可叫做心态。这是一种情形相投,气息相通的最佳创作状态。

书画艺术历来崇尚和追求一个“奇”字。但“奇”不是“怪”。奇和怪虽然经常结合在一起出现,但这二字是属于两个不同概念的,“奇”是出于常理但又区别于常理的一种鲜见现象。而“怪”却是悖于常理,超出情理之外的一种令人无法理解和接受的怪诞现象。因此在艺术创作中要防止为求奇而落怪。

明 徐渭 竹石图

凡作画,局部要“野”得开,整体要收得住。这叫外紧内松。如反之则成一盘散沙形乱神散,空乏不堪入目了。

构图要在有序中求无序,造型要在有形中求无形,用笔要在有法中求无法。

齐白石 红叶秋蝉

齐白石说“太似为媚俗,不似为欺世”。实际情况并非如此。这里不妨用白石老人自己的作品来否定他的这一论点。看齐白石画的小昆虫与真的一般无二,可谓太似否?然而并未见有媚俗之感。白石老人有时画牡丹,干子用浓墨直上,牡丹花象长在梅花干子上。也并未觉得白石老人在欺世。可见,艺术作品的欺世、媚俗与否绝不是单单的似与不似的问题。画无定法但有定理。定理是“真、善、美”,“精、气、神”六个字。

傅抱石/关山月《江山如此多娇》中国画 550x900cm 1959年 人民大会堂藏

当你在观察形象时,第一眼得到的是神,第二眼得到的就是形了。然后越往下观察会越糊涂,越被动,往往会被形所惑。反而不如第一眼生动准确。因此我作画都是掠取对象的第一印象和第一感觉。这儿有一个例子:傅抱石先生在完成《江山如此多娇》这幅巨制后,与一批画家外出写生。归来后大家都拿出了一批非常认真的写生稿子,唯独傅抱石先生仅在几张纸上勾画了几根极为简单的线条。但是,当进入实际创作时,傅抱石先生画出来的作品却比任何一个人的作品更为出神入化。原因是:当大家在用手非常认真地记录着山川树木的形态时,傅抱石先生却在用心灵与山川树木对话,用心灵体察着天工造物的神奇魅力。他之所以画得比别人好,当然是在情理之中的事了。因此对任何事物成败的把握,关键是能否找到合理准确的切入点。

不为所闻、所见而障,悟妙外之妙,索物外之物,作画外之画。至此,神工鬼斧出。

书画技法的最高表现方法是:用笔的到而不到;构图的周而不周;造型的是而不是,总而言之作画不可太周到。

读贴,读画册,读名人真迹,挑毛病比学优点更重要。名人作品的优点人人明白,缺点甚至毛病就不一定个个晓得了。所以一旦能从中找到某点缺陷,自己就真正算学到了点东西。这是一种逆向的不失科学的学习方法。这是我倡导并一生遵循的学习方法。

吴昌硕作品

绘画讲究迁想妙得。用现代话来解释就叫作横向思维。

怀素从观公孙大娘舞剑器的一招一式中悟到了写草书的表现方法。吴昌硕在铁匠铺看到打造好的柳叶刀乱掷在地上的自然结构后,从中悟出了与众不同的竹子画法。黄宾虹则从古宅老墙的苔痕堆积处,悟出了漆黑苍茫,浑厚华滋的山水画技法。类似这种例子就属于迁想妙得。可见迁想妙得,对于成就一个画家的重要。关于书画创作中的起、承、转、结,是指落笔以后的走向关系。笔与笔、线与线、点 与点、面与面之间各有相生相随的因果关系。这有如人体脉络气血的关系。如不谙此理则犹如按摩点穴而点不到穴位上一样,花了力气却收不到效果。

虚、实二字,虚是灵魂,实是形体。实在艺术创作中属后天修炼的结果。虚属先天、虚在艺术创作中属“悟”的结果。程子曰:“得天地之虚灵”。强调了“虚”在艺术作品中起到的是灵魂作用。

水草螃蟹图

67cm×34cm

题跋/白石老人齐璜。

印章/齐大

法无常法,形无常形。所以“无中生有”,“有中生无”是艺术实践中的圆通大道。平时常说的观察入微,这“微”不只是指对物象表面现象的认识,而恰恰是对物象本质的深入剖析。

画工笔画也必须讲究用笔,线条的勾勒看上去均匀单调,其实不然。凡是好的工笔画线条与写意画线条用笔同样讲究抑、扬、顿、挫的韵律。勾勒线条若用笔得法则作品无雕琢气,少见人工痕迹。工笔画染色也同样要讲究用笔,虽然表面上看上去是“平涂”,但要经得起透过光亮看,用笔好的井然合理,用笔差的杂乱无章,染色用笔的优劣会直接影响作品的效果。

“疱丁解牛”是指对某件事物深入细致的了解、剖析的程度。但对于艺术创作来说做到了“疱丁解牛”还只是做了一半工作,接下来的一半就是取舍、锤炼和提高。

陈子庄花鸟画作品

石壶有一个观点:就是不主张描写物象皆从见闻中得来。也就是说并非一定要去画见到过或听到过的东西。听到过的断然不能画的,除非是杜撰。但是没有看到过的同样也是不能画的。我们在石壶的作品中从来没有见到过他画的见闻之外的东西。正确的是“见到而后见不到”。就是高度概括与提炼的结果。这才是艺术创作所需要的正确方法。

潘天寿作画强调“强其骨”。但仅有“强其骨”还不够,还必须“柔其表”。这样才能刚柔相济,相得益彰。

一件作品在删去点和面以后仍能不失为一件较完整的作品,这样的作品中才是真正有生命力的作品。这也是一种判断和鉴别作者用线造型能力的好方法。

陈子庄山水画作品

“计白当黑”是中国画特有的一种艺术处理手段。“白”要有内容、有形态,在创作过程中远比“黑”要难处理。这是一种颇近中医常用的以虚证实的诊断方法,很具科学性,这是西方艺术所望尘莫及的艺术处理手段。

古人云:“山水取景,花鸟取情”,稍一分析,此言欠妥。情和景是山水、花鸟画所共同需要的内因与外因。不难判断,如果一件作品只存在一种因素这件作品会有生命力吗?前人立论因囿于时代等等因素大多偏执。所以读前人画论切忌盲从。

有技无心则匠。有心无技则妄。

轻描淡写的内容一般属贬义。但若用于绘画却是一种超脱的境界。心怀浊俗、人格卑 鄙者虽万求而不可得。

陈子庄《梅花》

书画之道在未立法则时全凭一个“真”字动人心魄。法则愈完备,真性愈为之所囿。艺术之道最重要的是人格的彻底介入。法则为艺术而创立,但法则又往往阻碍和削弱人格对艺术的彻底介入,这是一个矛盾。

凡作画,手要“粗”。心要“细”。心、手、粗、细相交,腕底自有鬼神出。

书画奇效,贵在意外。意外之效可遇不可求,全凭平时的积累与顿悟。

八大山人 乾坤一草亭图轴

中国的书画艺术有四种至美值得穷毕生精力去追求。一种是浑金璞玉,不雕不琢之美,如原始彩陶、汉魏造像即是一例;另一种是雍容华贵,平和安详之美,如明代董其昌、清代伊秉绶、吴大徵的作品即是一例;再一种是放浪不羁、野逸洒脱之美,明代徐青藤的作品即是一例;又一种是闲云野鹤、冷隽清寂之美,清代八大山人、现代弘一法师的作品即是一例。画小品与大幅作品各有其难。小品虽小,要着万笔而不厌其多。大幅虽大,要着数笔而不厌其少。这是在少与多、大与小的反差中创造和谐的两种绝招。

借物抒情,是指借描写对象来抒发自己胸中意蕴、情趣的一种隐喻手段。清代的八大山人最擅此道。他将明朝遗民对清朝政权的极端仇视和愤恨全部倾注在他的作品之中。他在作品中抒发的是一种悲情。明代徐青藤在作品中抒发的是一种傲世狂情。由此可见人性在作品中体现得越充分,其作品越是具有感染力。

清 八大山人 孤禽图

中国画创作中的形象提炼,一般都是由画家各自不同的素养积累和审美取向所决定的。如任伯年有时将人眼睛的眸子点在眼球与眼睑的结合部位上。八大山人则常常将鸟眼画成翻白眼状。这些都是形象提炼的精典之笔。中国京剧人物的性格刻画——开花脸,非常值得中国绘画艺术去参考与借鉴。生、旦、净、末、丑只须花脸一开,善恶忠奸的灵魂一下子全在脸上暴露无遗。这是一种由表及里,直接以艺术手段去揭示人物内心本质的高超手法。

关于“缺”字在中国画艺术实践中的运用从来没有或者很少有人从正面做过研究。其实“缺”字在中国画艺术创作中的广泛使用是非常重要的。单就中国画所取法的“聚三簇五”,“画三不画四”就是“缺”字的直接体现。因为单是奇数,是缺。

关良 武松打虎图

“缺”字之所以能给人们带来视觉上的美感,因为“缺”属于“奇”的最基本范畴。汉代的封泥印章和瓦当就是“缺”字魅力的神奇反映。西方著名雕塑维纳斯也属此例。

精于武术的人,即使在醉后处于劣势状态,也不容易乱了阵脚。在《武松传》里至少有三回讲到了武松在醉后打拳,而在醉后以劣势取胜最典型的一回是“武松夜走蜈蚣岭”。他在被对手打倒在地时,“巧”跌出一招“醉八仙”,反置敌手于死地。这是偶然,也是必然的结果。在书画艺术创作中也常有类似的情况出现。当然,与打拳相比,绘画在思维与行为上都要细致复杂得多。如怀素作草书往往醉后,这是以扎实基本功作为前提的。作为一个画家如果存在着基本功上的“先天缺陷”,别说是在醉后非常态情况下,即使是在清醒的正常情况下,要想“取胜”也是很困难的。

吴镜汀1947年绘《野渡无人舟自横》

宋代的翰林图画院有过几道颇为著名的创作命题:一是“踏花归来马蹄香”,这是个 画“味”的例子。二是“深山藏古寺”这是个画“藏”的例子。三是“野渡无人舟自横”,这是个画“无”的例子。现代画家齐白石的名作“蛙声十里出山泉”画的是“声”的例子。“香、藏、无、声”这些都是无形的东西,但历代许多杰出的艺术家却都能在某一特定内容的时空里创造出千古不朽的作品来。这需要有生活、文化、经验等各方面的深厚积累才能做得到。

艺术为什么叫创作而不叫劳作?因为艺术是心与手、脑与力的复合劳动,是丰富的积累与过硬技艺的同步表达。

大巧若拙,大拙若巧。绘画之道应当巧于心,拙于形。

齐白石名作《蛙声十里出山泉》

当一件作品越是在接近完成的时候,最后的落笔会显得越来越重要,如果你在创作中没有或者很少有这种体会,那么成功离你还很遥远。

因为最后的几笔承担着除了本身的笔墨精良要求外,还必须承担着调整整体关系,更加完善形象的二大任务。所以说作画挥洒易、收拾难就是这个道理。

苏轼 墨竹

苏东坡一句“作画以形似,见与儿童邻”的话成了几百年来判断中国画造型是非的“戒尺”,这句话初听起来很有道理,但一经思索,觉得还是没有道理。作画不能斤斤计较于象与不象这是对的。而因为画得象就划归于儿童为“邻”这就有欠公允了。殊不知,儿童对事物的观察和审美角度百分之百出于天性,形似对儿童来说根本就没有那么回事。所以将形似强加于儿童,犯了关于形似的概念上和认识上的错误。事实恰恰相反,如果在以本真主导创作上能与儿童为邻,这倒是一件了不起的大好事了。

版权说明:以上文章源于签约作家或网络,网络素材无从查证作者,如有侵权可联系我们予以公示或删除!

发表评论 评论 (2 个评论)