源于传统的积淀

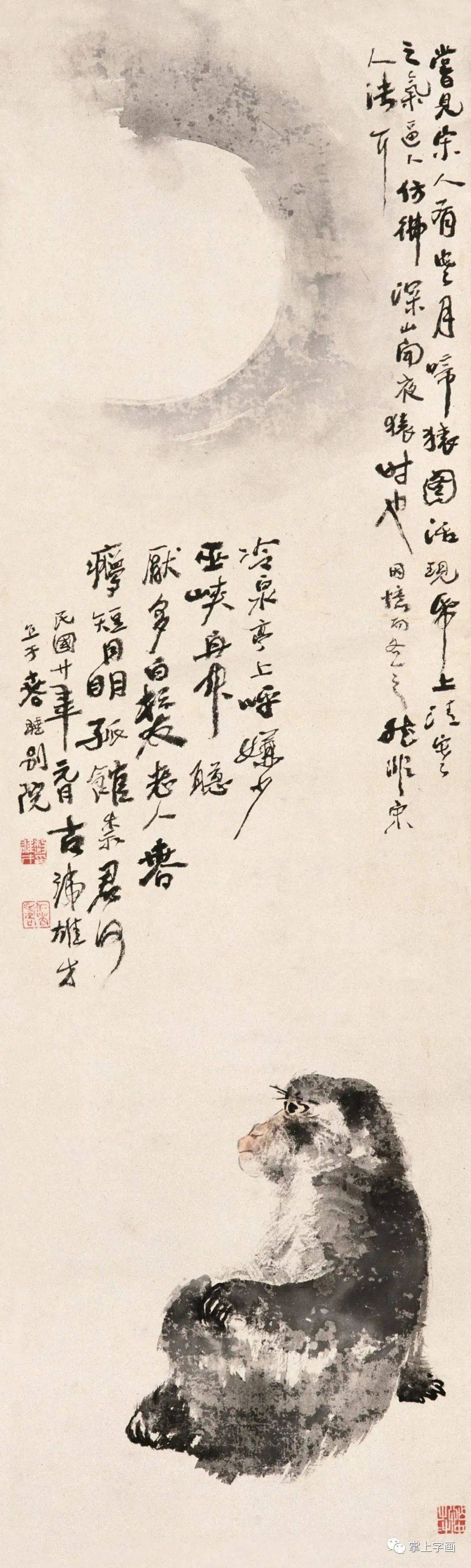

关于黎雄才先生早年入读春睡画院的经历,详见其年谱。从黎雄才先生留日前的花鸟作品可看出,他早期在肇庆受到广东著名花鸟画家居廉(1828-1904)的弟子陈鉴的传授,以及入春睡画院后师从高剑父(1879-1951)并在其指导下精临宋元绘画所打下的根基。从开始学画到留学日本之前的阶段属于扎根传统期,这一时期的学习成为先生一生艺术事业的坚实基础。一方面他广采博撷,从花鸟画入手领悟传统,通过大量临摹宋元画集和名家原作“师古人”,如摹宋徽宗的课稿,细到各部分的注释亦一一摹写,这都清楚表明黎雄才刻苦、认真、严格的学习态度;另一方面,这时期的临摹作品如《留得残荷听雨声》、《寒夜啼猿》、《春晴雀戏图》,勾花点叶,状物精微,处处带有高氏影响的显著痕迹。

临摹宋徽宗的课稿

临摹作品《留得残荷听雨声》31×43cm 1930年

临摹作品《寒夜啼猿》109×33cm 1931年

临摹作品《春晴雀戏图》129×59cm 1931年

从黎先生的早期作品中,笔者挑选了几帧请教于当代岭南画家。其中,广东画院画家李国华先生和当代著名岭南花鸟画家、广州美术学院国画系教授方楚雄先生,都不约而同选取了黎先生1931年所作的《寒汀图》作为早期的代表作。李国华先生评论道:“《寒汀图》为1931年在春睡画院时的习作。芦苇的勾勒、交搭,后面意笔的鸳鸯,是比较完整和传神的。”方楚雄先生认为:“这帧画的用笔勾线轻松、具有结构,属于宋画的风格。他的早期作品都有宋画的特点。”笔者就此检阅资料作进一步查证,找到王贵忱先生曾在《黎雄才画集·序》中评述:“1931年所作《寒汀图》,意象萧疏,笔法清隽洗练而景物生动,给人以志趣清远的感受,是为早年写花鸟得意之作。”从这件初具规模的花鸟作品,我们可以看到黎先生精临宋元名画所获得的功力,这种功力也在日后的愈发锤炼中逐渐显现。由此可以判断,黎先生时年21岁所作《寒汀图》,是目前所看到的作品中较为完整的能够代表其早期花鸟画面貌的典型之作。目前掌握的同时期作品诸如《初春》、《游鱼逐落花》、《络纬墨竹》等,这些画作笔墨虽略显幼稚,但却恰恰印证了黎先生是如何一步步踏实地遵循高师的教导,以花鸟画为基础,循序渐进的求艺历程。

《寒汀图》40×29cm 1931年

《初春》97×32.5cm 1931年

《游鱼逐落花》42×53cm 1931年

《络纬墨竹》46×25cm 1932年

1931年,高剑父远赴国外写生考察前,特送黎雄才到私立列风美术学校学习素描及西洋绘画。在春睡画院,虽然素描已被列为必修课之一,但有关文献显示,由于高氏自身学习素描的时间较短,而让黎雄才到列风美术学校继续学习素描,可以说是高氏对自身基础缺陷的一种弥补。这一时期,黎雄才在研习传统笔墨的同时,结合写生,受到较为系统的素描训练,造型能力得到有效锻炼和提高。这成为他整个学画过程中相对集中学习素描的阶段,为他在日本进一步深造打下一定的基础。

二

东瀛新视界·修学之旅

1932年,黎雄才得高剑父资助留学东瀛。前后三年的日本之行,是他艺术生涯中具有阶段性意义的事件,他与其师高剑父等岭南画派众前辈走上殊途同归的海外求学之路,透过日本明治维新后文化格局的剧变,了解影响日本的欧洲艺术思潮。

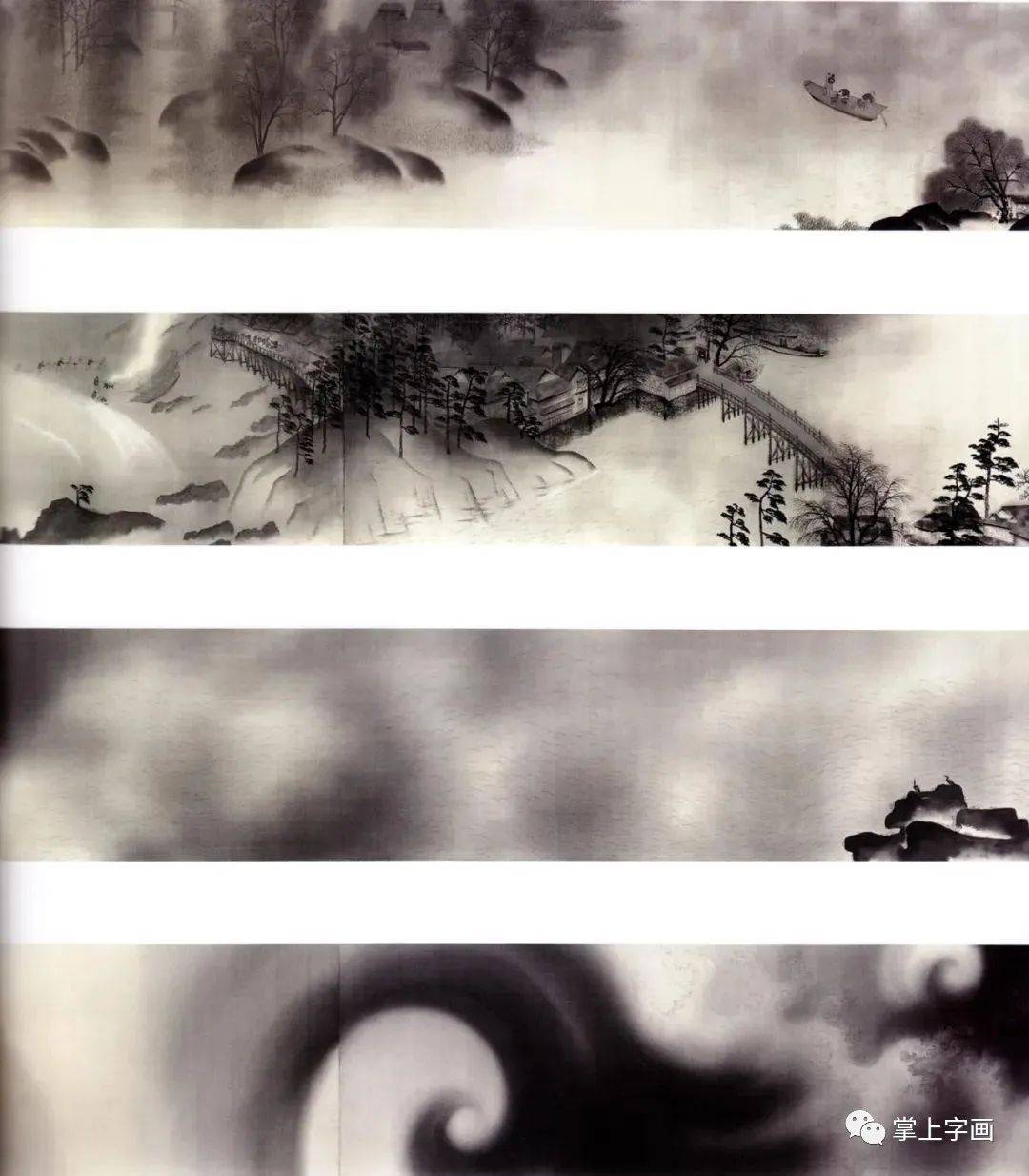

在查找相关资料时,笔者发现了一个问题,黎雄才先生1932年所作《潇湘夜雨图》,这件堪称其早年的经典之作,究竟是作于留日前还是留日初?据广州艺术博物院翁泽文先生在《黎雄才艺术生成论》一文中称:“《潇湘夜雨图》(1932年)是黎雄才留学日本前夕的一件作品”、“值得注意的是,这件作品的风格与现代日本画朦胧体在很大程度上存在相似之处。据此可知,在春睡画院期间,高剑父笔下自觉不自觉流露出来的日本风格的某种特征对黎雄才构成了巨大的诱惑力,促使黎雄才在将高氏作品中的这种特征转化为自己作品的主要面貌的同时,也将其视为心目中最为理想的艺术风范。这种个人嗜好成为黎雄才日后对朦胧体作出选择的心理依据,这件作品也未尝不能视为他自觉接受朦胧体影响的前奏”,而黄建诚与陈小庚合撰的《一代宗师黎雄才》一文则写道:“他在1932年初到日本时所作的《潇湘夜雨图》”,以上两种说法显然存在分歧。笔者带着这个问题,于2010年4月30日请教了方楚雄先生,方先生凝思后说,应该是黎先生到日本后的作品。随即在家中捡出他从日本带回的横山大观(1868-1958)画集对照,发现横山大观于1912年所作《潇湘八景》中的《潇湘夜雨》,与黎先生的作品极具可比性。方楚雄先生认为:“黎雄才1932年所作《潇湘夜雨图》与横山的《潇湘夜雨》对比,可以比较肯定地说,是黎先生到日本后受影响才画的,甚至画作的名称也一样。黎先生画的竹,包括分的细枝和叶画得很具体,竹子被风吹雨打后的折枝和竹节非常有结构,船也画得很精彩,这些刻画体现出他临摹宋元名画的功力,背景的渲染带有日本‘朦胧体’。而横山大观的竹画成一团,很概括,背景使用了‘朦胧体’的手法,营造出空朦的意境。”方先生的对比分析以及图片举证,还有两帧画作题目上的“巧合”,似乎为推断黎先生的《潇湘夜雨图》作于留日初期提供了新的有力的证据。笔者再查阅了岭南画派纪念馆副馆长李劲堃先生对此作的赏析:“先生接受了日本‘朦胧体’的感受,但又保留了日本画家所没有的那种只有中国人才有的对毛笔运用的理解及灵性。这一点我们可以从这帧作品中的竹叶、竹节、竹树梢的笔法看到中国书法般的美感。几根被风吹折的竹树,扭动的用笔,丝丝入扣地把折断的竹的那种欲断难断柔韧性表露无遗,‘劈啪’有声,令人称绝。可见他出国前遍临宋元名迹的功力得到充分施展,同时也为我们启示了一个借鉴与改良是学习过程中的重要环节的道理。”由李先生的分析指出的“接受了日本‘朦胧体’的感受”、“出国前”等字眼推断,他同样认为此作是黎先生到日本后所作。李劲堃先生的鉴赏和判断与方楚雄先生的举证均一致认为:《潇湘夜雨图》是黎雄才留日初期的作品。

《潇湘夜雨图》纸本设色 45×65cm 1932年

广东高要黎雄才艺术馆藏

横山大观《潇湘八景》之《潇湘夜雨》绢本着色 1912年

东京国立博物馆藏

为什么印证《潇湘夜雨图》创作于何时如此重要?笔者大胆推断,如果此画作于留日前,是否能说明黎先生留日前已经从宋元或高剑父藏画中受到启发,自觉地融合了某些技法而呈现出“朦胧体”的效果?抑或是从高剑父的教化中,间接地接触到“朦胧体”的感受而酝酿此作?因高剑父曾赴日学习,之后也创作了一些类似《雨后芙蓉》(1910年)、《秋声》(1914年)等接近“朦胧体”风格的作品,但最终还是选择了竹内栖凤(1864-1942),这至少说明高剑父的确曾经受到“朦胧体”风格的影响。而另一种情况,如果此画作于留日初期,则以上方、李的分析成立,《潇湘夜雨图》中出现“朦胧”的渲染,更倾向于留日初期借鉴了横山大观“朦胧体”而作出演绎,再结合宋元笔法,刻画精准,使画面产生动人的意境。但也不排除黎先生留日前已经受到高剑父的启蒙,间接地接触到“朦胧体”的背景假设。以上笔者的思考有待博雅诸君进一步研寻。

高剑父《秋声》132.5×63cm 1914年

据《黎雄才画集》后附《年表》所示,黎雄才1932年进入东京日本美术学校,攻读日本画科。在黎雄才先生留日的1930年代,日本唯一一所国立美术学校为“东京美术学校”,它是日本第一所正规的美术学校,成立于1889年。1890年,近代日本美术教育的开拓者冈仓天心(1863-1913)出任该校校长,培养了横山大观、下村观山(1873-1930)、菱田春草(1874-1911)等一代日本画家。明治时代是日本全盘推进西方文明的时代,也是日本美术史上革故鼎新的时期。日本率先在亚洲成功地移植了近代西方文化,在美术领域,欧美画风席卷日本画坛。在当时的东京,以弗诺洛萨(Ernest Fenollosa, 1853-1908)和冈仓天心为理论指导,以横山大观、菱田春草为先锋的新日本画运动声势浩大。以横山大观为首的东京画坛与以竹内栖凤为首的京都画坛,形成有“东大观,西栖凤”之称的东西两大流派。

竹内栖凤《秋兴》1927年

竹内栖凤《秋晴》1937年

上文提到,高剑父曾赴日学习,“日本美术院的菱田春草、横山大观、下村观山等主要的追求,是将日本画与西洋画折衷调和,舍弃日本画的线条,而强调光影、空气,制造一种光影朦胧的美感。此时期,高剑父深受他们的影响。”为何他最终选择了栖凤?就其中原因,在2008年4月19日日本画家平山郁夫先生与中国中青年画家、理论家在中国美术馆举行的座谈会上,曾在日本留学多年做美术史研究的中央美术学院美术史系讲师王云,向大观的传人、当今的再兴日本美术院的领袖平山先生请教了这一问题。平山先生的回答是:栖凤画技高超,作品注重写实,具有普遍性,而这种写实性的作品对于当时的留日中国学生来说应该是比较新鲜的;而大观作品较之技术,更注重精神性,其作品远承宋元绘画的影响,多用象征性的手法来表现对象,所以不易为人理解。通过平山先生的比较,我们看到了大观和栖凤两种不同的艺术倾向和特点。栖凤是“四条派”大师幸野梅岭(1844-1895)的门生,他的绘画充分地写实,技巧很高,描写自然景物维妙维肖,容易为人理解,重视传承欧洲印象派的写实手法。横山大观是重视精神层面的画家,他的作品更注重精神,不是写实而是写意。平山先生的观点是:栖凤的写实表现更有普遍性,横山大观更有象征性,有一种文学的色彩,更表现一种精神。一个是简明易见的技巧性,一个是不易理解的精神性。

竹内栖凤《春雪》1942年

竹内栖凤《晚鸦》1933年 山种美术馆藏

竹内栖凤曾于1900年远赴欧洲参观巴黎世博会,使他有机会亲眼观摩大量的西方绘画作品,并深深地被西方印象派与东方写意精神上的相融互通所触动。此后他的作品除保留一如既往的写实,更加注重画面意境的营造,追求立足日本传统,折衷东西的创新精神。高剑父及其同辈画人最终选择栖凤的原因,并不是单纯源于对栖凤作品写实要素的认同,因为其时画技上高超的写实对中国人来说早已不再新鲜,“具体地讲最能让高剑父等人认同的,应该是栖凤画面中的既植根传统又具有现代气息的用笔与西方写实要素的完美结合。”高剑父等人受栖凤所作出的创新之启迪,萌生了改革中国画的方向。这也许就是他们最终选择栖凤的原因所在。

横山大观《生々流转》(局部)绢本墨画 1923年

东京国立近代美术馆藏

横山大观《叭叭鸟》绢本墨画淡彩 79×106cm 1926年

横山大观纪念馆藏

黎雄才留学东瀛的艺术取向则与其师高剑父有所不同。黎先生借鉴的对象更倾向于选择以横山大观为首的“朦胧体”。由此笔者联想到几个问题:为什么会出现了“朦胧体”?究竟“朦胧体”是怎么样的一种画法?黎先生钟情于“朦胧体”是否觉得它更适合表达自己的情感?抑或有其它原因?“朦胧体”在黎先生的花鸟画中有否体现?

早在明治之前,江户时代的日本画家就开始尝试着运用西洋绘画的技法来丰富日本画的表现。1898年横山大观因追随冈仓天心离职而离开东京美术学校,并与冈仓天心、桥本雅邦(1835-1908)等人创建了日本美术院,开始真正意义上的日本画革新。“建院之初,天心向画家们提出了‘难道没有表现空气的办法吗?’的课题,这实际上是想在日本画的领域探索出类似油画的外光派的空气表现方法,并且他们认为日本画与西画的根本差异在于对线的理解和使用上,要想从根本上改革日本画,首先就得从画面中去除线。”其中,横山大观于明治31(1898)年推出的力作《屈原》,试验用西方绘画的色彩晕染代替传统绘画的笔墨线条,有学者认为他吸收了东方传统的没骨技法,其背景处理虽稍显凌乱,但基本表现手法的改变与转换,被视为“朦胧体”的萌芽;1899年所作的《夏日四题》对“朦胧体”做出全面尝试;1900年所作《菜之葉》,代表其“朦胧体”摸索时期的典型作品。大观在画面中大胆尝试运用光影、空气、素描结合的新画法,以一种色调统一画面,营造出一种神秘、朦胧的空间感,具有东方古典浪漫的意韵。大观和春草的“朦胧体”即便在当时的画坛立即引起了巨大轰动并一度遭受保守派的非难,但其技法的革新,标志着日本画由此进入一个新的阶段。“朦胧体”在日本绘画现代化进程中起到的关键性推动作用,最终亦被日本美术界所肯定。

横山大观《屈原》绢本着色 132.7×289.7cm 1898年

横山大观《夏日四题》绢本着色 1899年 敦井美术馆藏

横山大观《菜之葉》绢本着色 164.3×70.8cm 1900年

关于“朦胧体”的技法探讨,笔者找到了这样一段描述:“反复尝试的结果,大观与春草发明了用干毛刷在打湿的纸面上平拉,将加了白粉的颜料平涂于画面,并进一步造出浓淡的技法。”从上述文字可知,“朦胧体”的画法与中国画的晕染极为相似,即把纸面打湿,将加了白粉调合的颜色均匀地平涂于画面,然后进行统染,做出空灵、迷朦的效果。可以说,它是中国画晕染技法的另一种变体,且更加强调整个画面“朦胧”的效果。另一方面,探讨技法的运用,与画家使用的道具有密切的关系。因为画家使用的道具,不但反映个人的作画嗜好和习惯,更与其各个时期想探索的画法和想表达的效果息息相关。“朦胧体”使用了哪些道具绘制?笔者搜集到了有关横山大观所用道具的图片,希望能为日后的研究提供一些实证。为了更详细解读“朦胧体”的画法,笔者又请教了对传统日本画技法做过研究的李劲堃先生,李先生回答道:“在中国绘画使用的毛笔极少使用像日本的底纹笔,南宋绘画中马远、夏圭的大斧劈皴技法及明戴进等演变,后来由雪舟引入到日本画时已发生变异。当一些日本南画风格的艺术家在画日本屏风画时,使用宽平的日本底纹笔大面积铺墨的方法得到运用,产生一种空灵的朦胧美。日本糊窗纸用的笔是那种小排笔,当时他们用这种类似的笔在绢上金箔较厚的日本纸上画,用排笔扫和统染,在色彩的浓淡中分出层次,较容易在大面积的画面上出现均匀整体的效果。另外,当时日本有种诗歌叫俳句,专门歌颂日、月的主题,为了表现空气、天空、空灵,它需要将颜色涂得很均匀,得出‘朦胧’的效果来体现这种精神感受。”方楚雄先生的回答是:“‘朦胧体’是在熟纸或熟绢上,用毛笔或排笔打湿晕染,可以说是日本将中国晕染的技法发挥出另一种效果,日本更加强调营造‘朦胧’的意境,而中国则配合勾线等其它技法使用。”当代著名岭南花鸟画家、岭南画派纪念馆馆长陈永锵先生谈到:“‘朦胧’用中国画的技法效果来讲就是‘氤氲’,‘虚’才有空间。”以上道具及技法分析,对于我们进一步了解黎雄才留日期间所借鉴的“朦胧体”,提供了一个初步的背景解读。

横山大观用笔

横山大观所用道具

那么黎先生为什么会选择借鉴“朦胧体”?陈永锵先生在接受笔者采访时表达了自己明晰的观点:“画画是上帝留给人类的唯一自由的角落,所有中外画家,无论白人、黑人、黄种人,我们冥冥中感受到的是自由,这是核心问题。但如何才能够自由呢?就会参照自由的人来选择。横山大观也好,竹内栖凤也好,它只不过是一个参照系。在当时中国一个那么封闭的社会里面,全都是陈陈相因,全都看不起自己,但日本看得起中华民族,我们自己不在乎的丢失了的文化,他们拾起来。所以黎先生在日本突然之间看到我们老祖宗的东西,是对故国的感情,不是学日本,而是学中华民族。所以人家攻击岭南画派时曾用一个很卑鄙的说法是我们临摹日本画。但我们不是。不是效仿,而是借鉴,核心是寻找自己。”

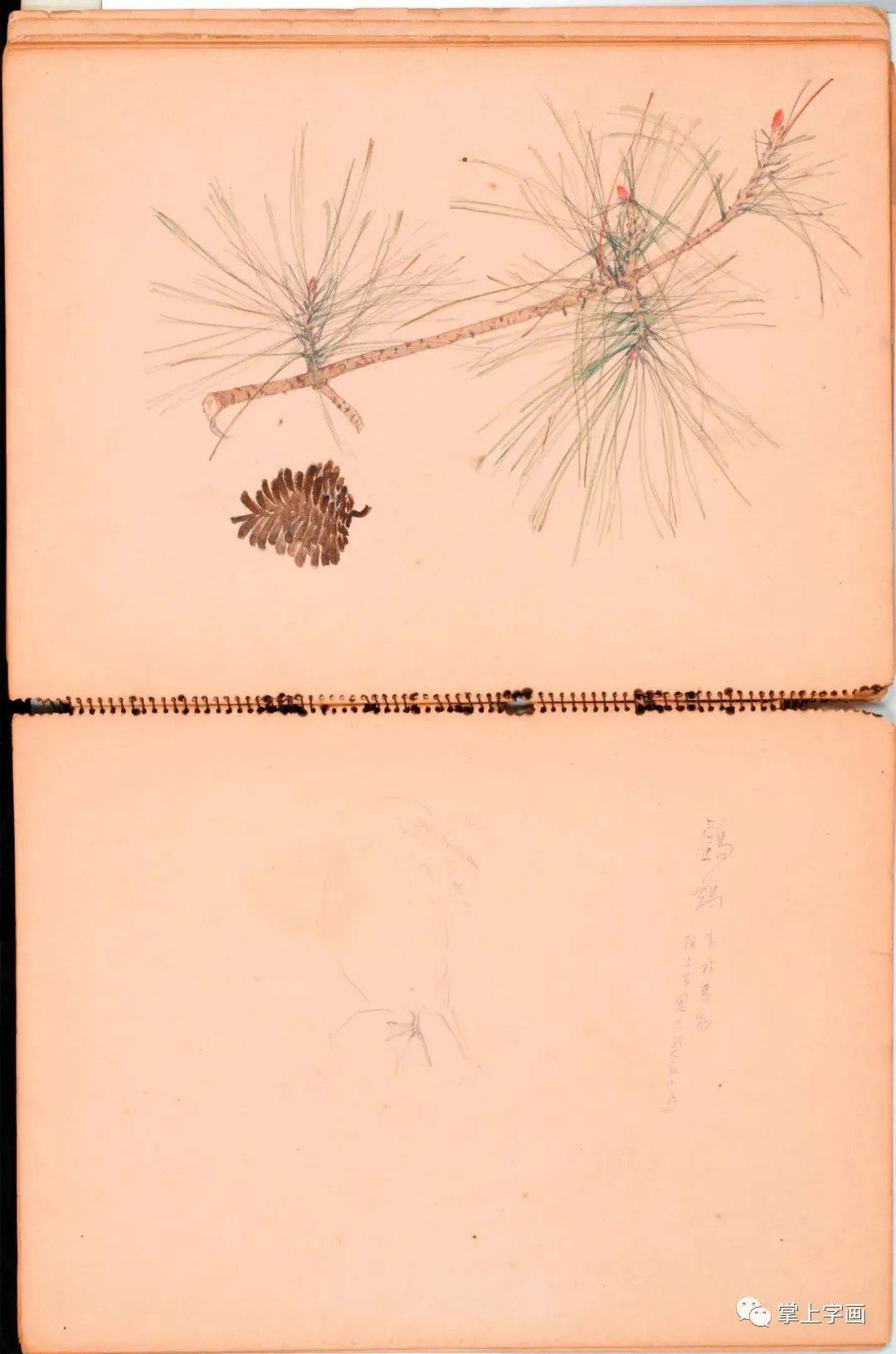

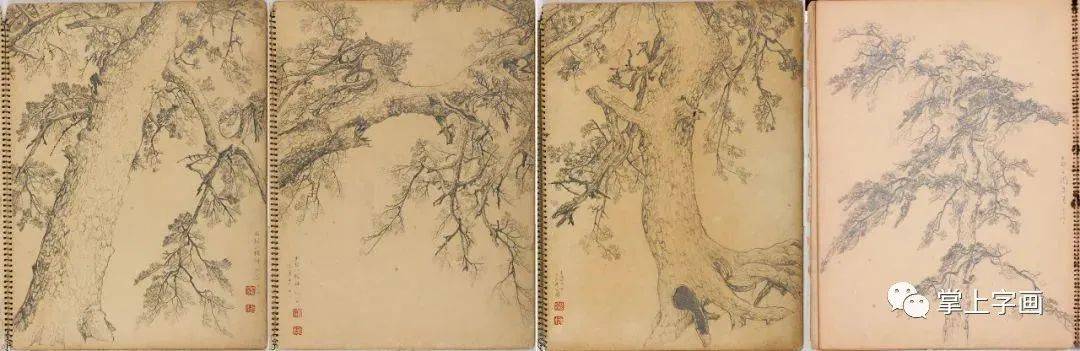

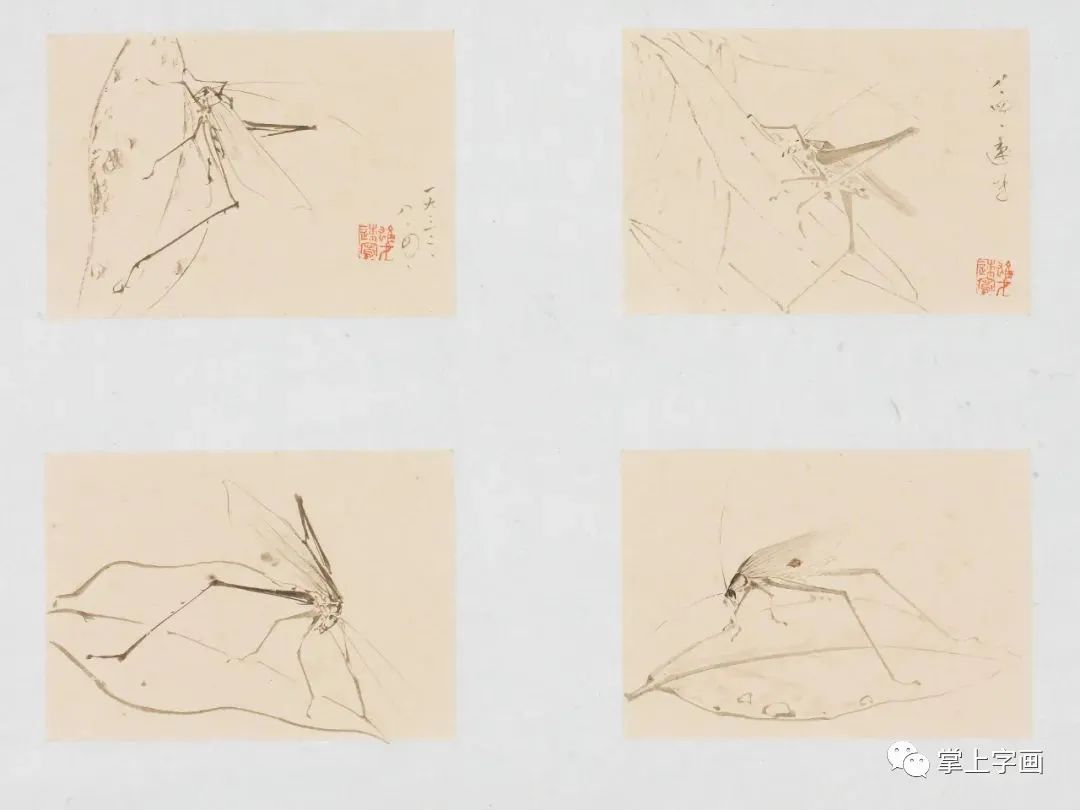

从目前收集到的这批花鸟作品看,黎先生留日期间所画的花鸟习作,描写的题材主要表现为动植物写生,即当时日本所称的“博物学”(日本的博物学是指动物学、植物学和矿物学)。即便这批习作并非我们通常意义下的完整画幅,但无论是一个鸟嘴,还是一只小昆虫,一个个细微的局部描写,无不令我们深深感动于黎先生对大自然是如此地热爱和真诚,对大自然的观察与描绘,非常用心。如果没有发自内心的虔诚,没有自始至终的严谨与坚持,黎先生亦不会有最终在艺术上取得的成就和高度。正如陈永锵先生所言:“许多人都知道黎雄才是山水画家,有谁知道他是花鸟画家?但他完全可以担当一个当代花鸟画家、很精通的花鸟画家。为什么可以担当?不是技巧问题,而是他对大自然的真诚。”

图29

图30

图31

图32

如果将留日前作为黎雄才的扎根传统期,那么留学东瀛则可视为黎先生修学提高的一个重要阶段。有的人认为黎先生这一阶段的习作是近乎标本式的描绘,笔者就此时期作品的理解采访了李国华先生,他点评道:“这批习作多为黎先生留日期间的写生或作业,此时期主要学习日本技法,属于学习进修的阶段。其中图29用的是日本画法,叶用较多的水分积水、撞水,也有勾勒,与居廉的画法异曲同工;图30的松针、松果交代得细致、结实;图31有墨色的勾勒、轻重,鱼嘴、眼睛用重墨,鱼头的轮廓、鱼身用没骨,增加了鱼在水里不同距离的由清晰到朦胧的层次,这是根据他当时的感受进行记录的;图32除了嘴的勾勒用线,其它部位用拖泥带水的写法,直接落色,属于日本淡彩写法。黎先生画的昆虫有的以线条、有的以色彩分层次,对实物写生。昆虫和雀鸟描写都是从整个结构,按昆虫的生长规律、动态,头身嘴爪各部位细致地描写。另外,黎先生留日时学习高剑父的技法画了大量松树写生,在写生本上用铅笔精细描写的松(组图33)均出自日本时所画。这批习作可以看出他做功夫的认真程度。黎雄才的花鸟更多学习竹内栖凤,他的山水则更多吸收横山大观、山元春举。”陈永锵先生对图29谈到:“居廉、居巢的撞水撞粉其实就是中国画的破墨和积墨。撞水撞粉就是创造一种美感的邂逅,在画里面不可预见性的东西越多,艺术性越强;设定性越多,工艺性越强。”方楚雄先生的看法是:“这批作品中我认为这帧玉兰花的写生稿(图29)比较好,富有艺术性,一朵花、一片叶的颜色,画得轻松、单纯,运用撞水产生斑斑驳驳的淡彩效果。这帧画兼有竹内栖凤、横山大观、居廉的技法、影子在里面,大观有的也用撞水的技法。竹内栖凤画花鸟比较多,横山大观画山水比较多,黎雄才主要受他俩影响。像这些松果、松针(图30),研究得比较细,画得非常写实。图31的鱼头用笔比较轻松,有写的味道,不像画标本,比较生动。其它这些画稿是他留日期间研究‘博物学’的习作,一只鸟、一堆草丛,研究结构非常深入细致,体现一个研究学习的过程。我认为他的花鸟基本走写生、写实;以宋画传统的路线,而非强调明代以后文人画的笔墨程式和套路。‘朦胧体’在他的山水画体现得比较明显,花鸟画基本看不出来,反而是结构研究得比较细,功夫做得很扎实。”综观以上三位画家的评述,笔者认为:留学东瀛对于黎雄才先生的重要意义在于,新视域的开拓和涉猎给其艺术探索带来了广泛而丰富的认知。黎先生在对中国传统笔墨和素描造型有一定基础的铺垫下,恰逢其时,又有幸获得了这个机会,让他亲身接触到与中国传统绘画“异曲同宗”的东瀛新技法——以大观和栖凤为代表的东西两大流派关于线条与色彩的不同表达,同时结合研究日本的“博物学”进行观察方法、造型能力的专项训练。这两点是黎先生完成第二阶段积累,并在日后“折衷中西,融汇古今”的道路上起到关键作用的支点。此时期的花鸟习作,一方面表现出黎雄才对日本新画法的积极吸收和尝试,同时融入了东洋观察自然的方法和更多的色彩元素;另一方面从黎先生描绘动植物的认真细致,足以感受到他热爱大自然的真切之情与做学问的严谨态度。值得补充的是,黎先生留日期间广泛受到横山大观、山元春举、竹内栖凤、川崎小虎(1886-1977)等日本画坛大家的影响,据相关专家的分析可以得出,就花鸟而言,他主要学习竹内栖凤一派的画学精粹,“朦胧体”的痕迹在其花鸟画并不明显。又由于黎雄才先生的主要成就是在中国现代山水画领域,所以笔者推断:黎先生选择“朦胧体”的说法,更清晰来说是针对他的山水画取向而言的,他留日时期明显追随“朦胧体”风格的山水画作品有《富士山之夏》(1933年)、《风雨归舟》(1933年)、《猿桥春雨》(1934年)等。

留日期间写生的松

日本写生组图

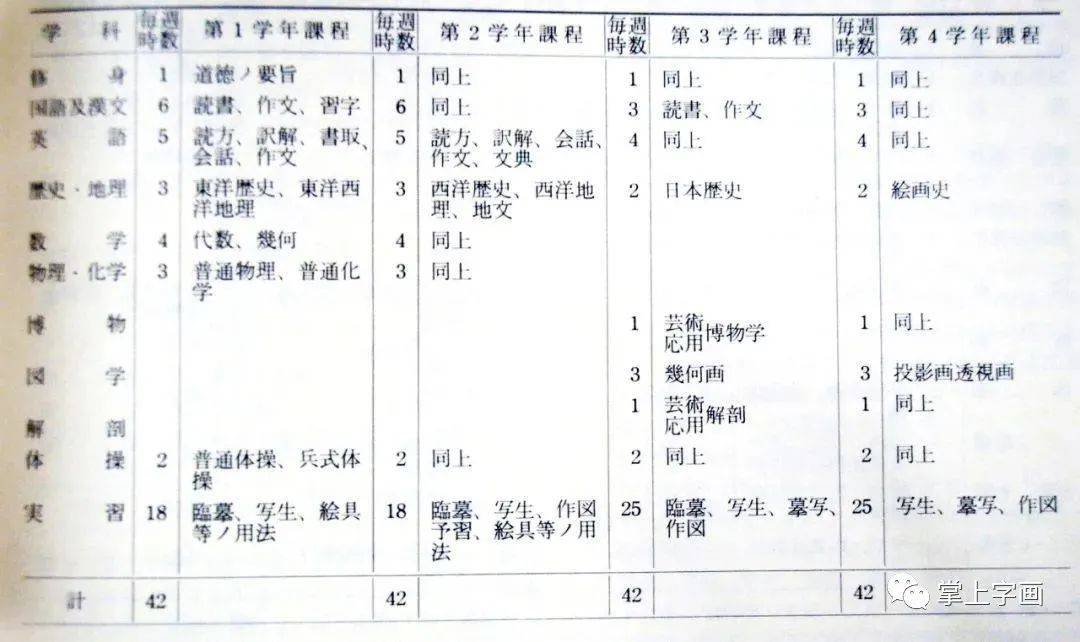

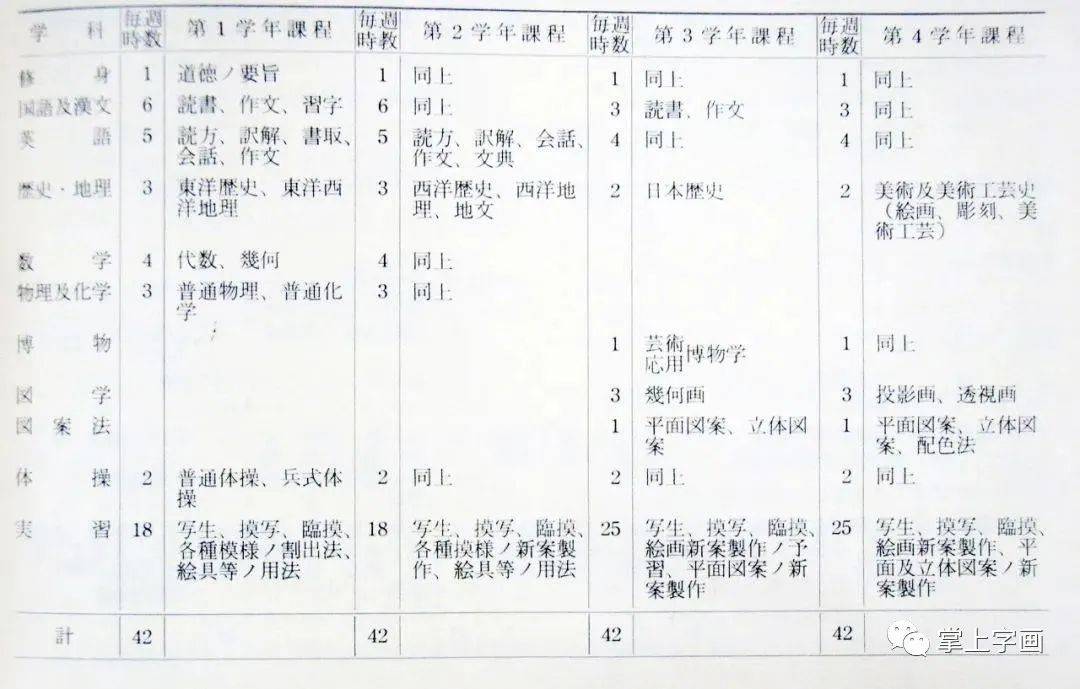

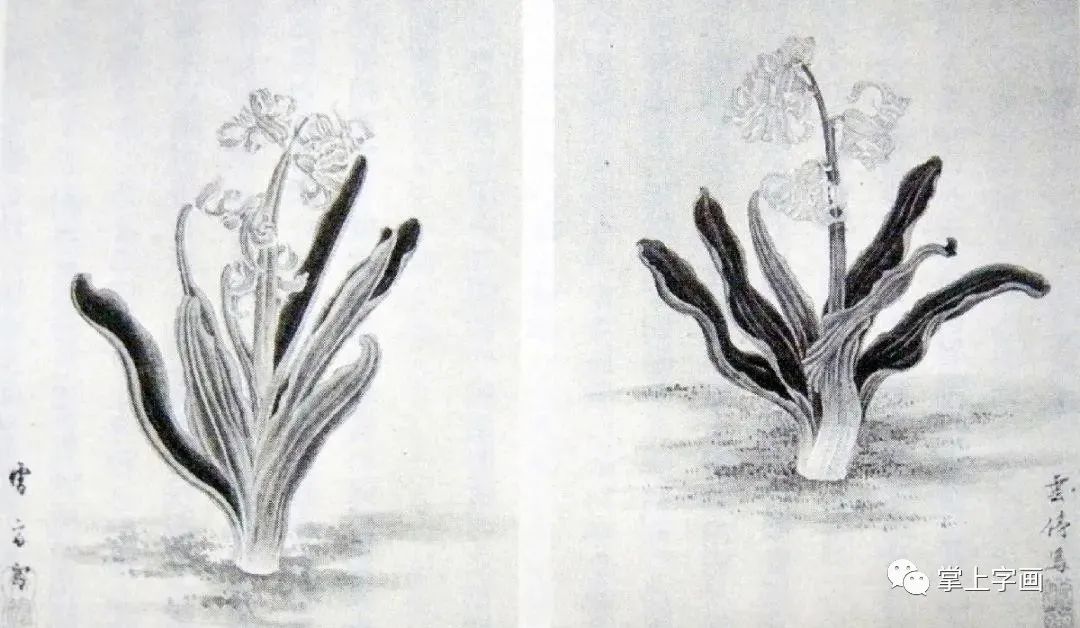

关于黎先生留日时期日本美术教育推行“博物学”的状况,笔者搜集了较有代表性的图片资料以作说明。图35为明治42~昭和24年(1909-1949年)近代日本最早的美术专门学校“京都市立绘画专门学校”绘画科的学科课程及教授时数;图36为明治42~昭和24年(1909-1949年)京都市立绘画专门学校图案科的学科课程及教授时数。从图35、36可知,该校绘画科和图案科第3、4学年每周均设有“艺术博物学、应用博物学”的学科课程。图37为昭和10年(1935年)日本最高美术学府和唯一国立美术学校“东京美术学校”日本画科教室的现场实景;图38为京都市立绘画专门学校美工绘画科教学的图片。从上述二图可见,其时动物写生的课堂教学,采取将活的动物置于笼中,学生在教室里直接观察对象写生的方式。与描绘静止的动物标本相比,这种方式进一步训练学生对动物动态造型的观察和表现能力,并为走进大自然写生做好充足的准备。早于日本江户末期描绘博物图谱的名手服部雪斎已绘有大量精美的博物图画(组图39),可以说,西方博物学的引入对近代日本普及科学知识起到了极大的作用。日本当时在美术领域推行“博物学”学科的理念,在于开启穷根究理的以科学的观察来改变其时日本画的教学,它直接促进了日本绘画教学体系的形成,同时也确立了日本教育改革的方向。在20世纪初同样有留日经历的高剑父的日本写生稿(组图40)中,我们也能看到“一类独特的‘博物图画’——或是对着标本写生,或是对着实物写生的‘格物致知’的植物、昆虫的全图与剖面图。”关于这批日本写生稿,翁泽文先生在《高剑父画稿概说》一文中记述:“高氏还提到自己曾经‘东渡美浓国,入名和静昆虫研究所毕业’。”“由此可知,高氏旅日期间曾进入名和昆虫研究所研究昆虫,对昆虫标本进行写生。”由上述分析可以推断,20世纪初中国留学生赴日期间研习日本“博物学”,是基于当时教学课程的训练需要。留学人员所亲身经历的这种日本教学模式,亦直接影响到他门回国后对中国画教学、对景写生以及穷究物理的阶段性教学和创作方向的观念实践。我认为包括黎雄才先生的一批同代人,针对当时中国画坛的现状,试图用一种新的方式改变当时日益脱离生活的画坛主流。他们这种无奈之举,与政治上的康、梁变法一样,同等悲壮。

京都市立绘画专门学校绘画科的学科课程及教授时数

京都市立绘画专门学校图案科的学科课程及教授时数

东京美术学校日本画科教室

京都市立绘画专门学校美工绘画科教学

此外,留日期间黎先生投入相当精力研究日本的“博物学”,其中对其影响至深的一点,就是东洋观察自然的态度和深入严谨的观察方法。冈仓天心在他自己的著述中曾谈到:“东洋与西洋的自然观不同。对东洋人来说,自然是隐藏真理的假面具。只有体现了事物的内在精神,外形才是重要的”“表现真理的艺术即致力于把握事物的内在精神”“东洋的艺术家只从自然界里攫取它的精髓。他们并不把所有的细部都纳入到绘画中,他们只选择自己认为最重要的东西。所以,他们的作品不是对自然的模仿,而是对自然的探求”。关于东洋艺术与西洋艺术的区别,冈仓天心还描述到:“东洋艺术家的技法,有益于他们明确自身接近自然的态度。如果加以概括,那么可以说:东洋艺术更具绘画的意味,而西洋艺术则更具雕刻的意味;东洋艺术是线条的艺术,而西洋艺术则对表现造型更感兴趣;东洋艺术表现的是二元的艺术,而西洋艺术表现的则是三元的艺术。从早期的意大利时代开始,西洋艺术就运用光与影的表现手法。虽然东洋自宋朝以来就开始运用墨的浓淡配合,使绘画具有超乎平面的意味,但东洋艺术起源于线条则是真理。”东洋艺术的美不在于描绘实际对象的外型,而更注重提炼有价值的东西,并运用具有抽象美的线条来表达事物的内在精神,这是东洋绘画描绘事物的发出点,也是中国和日本艺术的共通点。另外,日本人研究“博物学”严谨认真的态度,影响着黎先生形成了良好的观察习惯。关于黎雄才先生对事物观察的认真程度,陈永锵先生在接受笔者采访时举了一个例子:“当时我的老师梁占峰老师说,黎雄才老师研究关于蜻蜓的翼,是后翼搭前翼,还是前翼搭后翼?很多人争论。但结论是:有时前翼搭后翼,有时后翼搭前翼。就像我们的手,不同的时候做不同的动作。黎雄才为了蜻蜓的翼的交搭关系如此认真,谁能做得到?”因此不难理解,黎先生描绘事物的精准以及日后拥有深厚的绘画功力,起决定性作用的首先是他观察自然的态度使其做到了观察的到位。李国华先生则道出了黎先生记录动物动态的方法:“将昆虫以针插腹部置于玻璃箱中,或用玻璃杯罩着,任昆虫在杯中活动,对之观察描写。画毕,再将之以针钉于另一玻璃箱中,时时观察默记。”此方法与居廉、高剑父的方法一脉相承。

上文提到,东瀛美术与中国传统绘画有着“异曲同宗”的渊源。黎先生留日,一方面可以通过借鉴日本了解西方,而笔者认为,更值得指出的是,黎雄才先生之所以对日本艺术深感兴趣,正是由于他从日本绘画中体会到内含的中国传统文化精粹,在情感上产生一种由衷的眷恋。借鉴日本,是一种途径,归根结底是他对中国传统文化精神的深层回归。为了说明这一点,笔者将由日本与中国绘画的历史渊源开始阐述。

组图39 服部雪斋所绘博物图谱

日本文化同中国文化有上千年的联系,所以神契难分。早于公元285年,中国文化已经开始直接输入日本。到了镰仓时代,宋代艺术变成了日本艺术的模范。如田中一松所说:“从来日本艺术的变迁,常有待于大陆艺术的刺激和感化。当时鞭策镰仓新兴精神而引起新兴艺术运动的,是宋代艺术。宋代一反唐代的华丽倾向,一面发挥淡雅之趣,一面作强力的表现。此风对于我国藤原以来的艺苑感化甚深,终于促成了镰仓新兴艺术的抬头。”日本自室町时代到江户时代,所有水墨画派、狩野派、文人画派以至圆山四条派等,虽派别不同,可以说都与中国画的影响有密切关系。在日本的室町时代,中国的水墨画风盛行于日本画坛。雪舟是日本十五世纪最著名的水墨画家。如拙、周文、雪舟,是当时日本画坛上一脉相承的三位主将,他们对于南宋画院的马远、夏圭一派,最为尊崇。如果说中国宋、元水墨画的传统得以完全融汇于日本归功于周文的才能及实践精神,然则第一位对这种新艺术成功地赋予深刻的个性、因而也就是赋予民族情调的人乃是雪舟。他曾于明朝年间游历中国多年,从张有声,李在传习宋元画技,李在是南宋马远、夏圭一派的画家。雪舟至老作画还眷眷于中国的风物,画风深受我国画家影响,他在日本画坛得到极高的声誉,号称“画圣”。雪舟以后,日本画进入了中国画模仿的第二阶段,当时盛行的画派叫做“狩野派”,是画家狩野正信所领导的。从十八世纪的末期到十九世纪,与中国美术发生联系的,还应该提到的有文人画派和圆山四条派。其中,圆山四条派以园山应举、吴春为代表,学习了元、明、清画家钱舜举、仇十洲、沈南蘋等的写生画法,更加参用西欧的科学透视方法,写实的基础非常严谨,在日本画中,开一新派。四条派的吴春,也出于园山应举之门,他的追随者有松村景文、幸野梅岭和后来的竹内栖凤。竹内栖凤是四条派大师幸野梅岭的门生,以栖凤为代表的京都系画家由此延伸发展。由此,笔者理出一条清晰的思路:北宗——雪舟——狩野派——圆山四条派——以竹内栖凤为代表的京都画派。前文提到,横山大观也同样受到中国宋元绘画精神的影响。

如上所述,可知日本画和中国画的交往非常复杂,关系非常亲密。宋元画给予日本画的影响尤多。日本已故老画家中村不折氏在他的《中国绘画史》序言中说:“中国绘画是日本绘画的母体。”又中国绘画专门研究者伊势专一郎氏说:“日本一切文化,皆从中国舶来,其绘画也由中国分支而成长,有如支流的小川对于本流的江河。在中国美术上更增一种地方色彩。这就成为日本美术。”笔者所指的日本美术与中国绘画的“异曲同宗”之说,黎雄才先生借鉴日本的本质是对中国传统文化精神的回归,正是基于上述分析。

组图40 高剑父的日本写生 20世纪初

中国近现代以来,曾赴日本学习的艺术学者有不少。例如我国著名的艺术教育家徐悲鸿,在赴法之前,曾到日本,参观学习,游览各名迹及著名收藏,达一年之久。南京的吕凤子(浚),吕秋逸兄弟,是在日本学的画艺。凤子教学美术数十年,秋逸讲西洋美术史、色彩学于上海美专、南京美专等校。李叔同(弘一)学艺日本,归国介绍美术技法及西洋美术知识,从事艺术教育工作。广东岭南画派的画家,如高剑父、高奇峰兄弟善画猿鸟花果,独树一帜,陈树人、经亨颐画花鸟竹树,构图新颖,再如何香凝、杨荫芳、方人定、李抚虹、黄浪萍、苏卧农、黄独峰、杨善深等人,他们多出于日本关东关西画家的指导。北京著名画家陈师曾(衡恪),在南京的陈之佛、傅抱石,皆学于日本,有声艺坛。其他学于日本的艺术家,有成就的还不少,不能尽举。他们求艺的经历或许各有不同,但最终都殊途同归,回到自己的祖国,为中国的美术事业做出了重大贡献。

如果说留日前的扎根传统期,黎雄才深深地探究宋元画道的要义,并在他老师那继承了一个体系,那么笔者认为,留学东瀛的重要意义在于,让黎雄才广泛地开阔了艺术视野,深入揣摩和探究东瀛技法,东瀛接近自然的态度与观察方法对黎先生日后山水画的影响尤深。

发表评论 评论 (6 个评论)