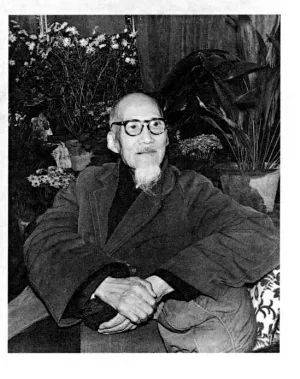

1951年11月黄宾虹列席全国政协第一届第三次会议时留影

黄宾虹是一位与齐白石齐名的艺术大家,俗称“南黄北齐”,但是他的艺术却不为大众所熟知,因为他的作品不如齐白石的画好看,甚至有些艺术家、评论家也看不懂他的画到底好在哪里。

著名艺术评论家邵大箴先生直言:一幅好的艺术作品既要好看,又要耐看。简单来讲,好看要有美的形式,愉悦人的视觉效果。显然,黄宾虹的画不符合这个标准。黄宾虹流传在世的晚年作品,大多信笔点染、墨迹堆叠、黑压压一片,既看不出具体描绘的对象,又没有构图的美感,似乎与中国绘画中的“留白”没有任何关联。有绘画基础的人也会认为,画面线条短促散乱不连贯,看来看去,就像是些无大区别的画。

前不久,北京画院举办了由中国美术学院图书馆、浙江省博物馆、北京画院共同主办的“不朽的遗产:黄宾虹与二十世纪中国美术”艺术与文献展。这个展览给了我们重温黄宾虹艺术作品的机会。黄宾虹的画到底好不好看、耐不耐看呢?已经进入拍卖市场亿元榜单的黄宾虹艺术作品到底是不是皇帝的新衣呢?黄宾虹艺术求索的过程以及品性塑造的精神脉络可以给我们一个满意的答案。

一、远观其势,近观其质

看不懂黄宾虹作品的观者可能没有找到合适的观察方式。对于这一点,我有亲身的体会。十年前的某个下午,我来到中国美术馆观展,其中主题展展出了包括黄宾虹在内的中国顶级绘画大师的作品。这是我第一次在线下空间近距离观赏黄宾虹的作品。和大多数人一样,初见黄宾虹的作品也是疑惑重生,左看右看,也没有找到观看的落脚点。尽管没有过早地以好坏喜恶给宾翁的作品下了结论,但是的确也没有八大山人的作品扑面而来的心流冲撞。在审视一会儿之后,我只能默默走开。

黄宾虹绘画作品《秋山图》

我清楚地记得,这次画展的展陈比较独特。为了丰富观众的视觉体验,曲径通幽的园林式审美动线,将一些作品以折线的形式悬垂在展厅中央。因为没有墙体的凭依与阻隔,这种布局给观众以回望、远眺、对比、深思的机会。就是这样的机缘,在我蓦然回首的一刹那,我又远远地瞥到了黄宾虹的作品。

那幅作品犹如点睛后的盘龙活了起来,云水飞动,烟气缭绕,黑漆漆的画面中闪烁着星星点点的光芒,山村树木灿然分明,宛若仙境一般。我不禁深吸一口气,又徐徐吐出,身心获得极大的满足感。正是这一次深刻的体验,我受到一次精神的震撼——一下子看不懂的艺术作品,有时候需要良机。

“远观其势,近观其质。”我们再近距离观察,宾翁的作品笔力遒劲而凝练,无一笔不简,无一笔不繁,看似满纸散笔,实则线条走向圆和流畅不繁乱,张力尽显;在温润淋漓的水法调剂下,厚重中跳跃着灵动不拘的烂漫,星河灿烂、满眼皆活,升华出一派真气弥漫的笔墨光彩。中国绘画史不缺少个性鲜明的艺术家,但厚重、灵动臻于极致而又如此交融无碍,唯有宾翁了。

青年时代的黄宾虹在黄山拜访过一位清末遗老画家郑珊,他的作品笔意苍厚,颇得龚贤遗意,是新安江画派的代表人物。他看了黄宾虹作品后,意味深长地说出六个字:“实处易,虚处难”。如果应物类象、笔精墨妙是实,那么气韵生动、浑化为一便是虚,难的是如何实中带虚,虚中含实,浑厚而华滋,偏执一方就会陷入匠气、野狐之流。可以说,这六字诀影响了黄宾虹一辈子。

相较于齐白石个人情趣的表达,承传了士人使命感的黄宾虹选择了一条学人之路,也是成就大家之路。他价值取向、艺术追求更加高屋建瓴,面向中国画未来的思考更具理趣,也更深邃。无疑,这条路更艰难,也极具冒险,因为实验的作品不讨巧也不讨好,一旦深钻进去又走不出来,就会一世无名。

二、博观约取,以正画统

黄宾虹的绘画才能虽不是天赋异禀,但是从小的家庭熏染给了他底气与自信。黄宾虹父亲黄定华早年是布料生意人,有着儒生的雅趣,习练书画之余也收藏一些明末清初的名家作品。随父亲客居金华的黄宾虹从小耳濡目染,熟读《说文解字》《山海经》“四书五经”之余,六七岁便开始临摹家藏沈周等名人字画,11岁学习篆刻,天分尽显。

在父亲的鞭策下,年轻的黄宾虹也曾以科举求功名,但是命运终究将黄宾虹一步步推向艺术之路。仕途屡遭不顺的时候,黄宾虹回到老家安徽歙县开办乡学育人,与父亲一起打理一家制墨坊。生活无忧的他也得以有时间临摹大量的古代经典名画,聆听到江南绘画名家的亲身教诲,他在艺术层面喝到的第一口奶正统而丰厚。相较于晚些出生的艺术大家,黄宾虹对于中国艺术精神的体味更加深刻,也因此被世人归结为保守派,其实不然。

黄宾虹出生在1865年,正值鸦片战争后内忧外患之际。具有士人精神的黄宾虹绝非关在画室里的一介书生,他在“戊戌变法”前驰书康有为、梁启超,声援维新变法,与谭嗣同畅谈革命;辛亥革命前,又与安徽同人创建反清救亡的“黄社”等组织,回乡兴办新式学堂启迪民智,因为私铸铜元支持革命险些被捕;辛亥革命时,他不畏强暴,举旗高呼,痛斥日本欺负中国人。在看到政治救国无望的时候,渴望以“文化救国”的黄宾虹在上海投身新兴报业,编辑《神州国光集》《国粹学报》等国学丛书,撰写《自强救国论》等时评,主编《画学月刊》《时报·美术周刊》,为保存国粹、启国人爱国之心、拯救艺术颓废之势倾注心力。“修身、齐家、治国、平天下”,黄宾虹展示出勇毅敢为的士人之风。

中西方交流频繁的大都会上海打开了黄宾虹的眼界,但他始终保持清醒,对繁华而浮薄的社会现实葆有警惕。当时国势衰微,文化凋敝,西学兴盛。风头正盛的徐悲鸿、林风眠等分别以改良之心、折中之意企图拯救中国画柔糜之风。深谙中华文化精髓的黄宾虹并不认为以西画之功改变中国画面貌是必选之路,他不是敝帚自珍,而是希望以更加开放的胸怀、包容的气魄、深厚的底蕴借古开今、固本自新。他坚定地认为,艺术上一味求新是心障,新旧不是问题的关键,厚度、深度才是求索的真谛。他在《国画之民学》中写下:“向世界伸开臂膀,准备和任何来者握手。”这份自我更新的底气与自信在当时并没有一呼百应,也因此让身处中国核心艺术圈的黄宾虹在艺术创作方面,却游离于艺术圈的边缘。他不以卖画为生,以恪守艺术的精纯与神圣。

上海西门路寓所,黄宾虹居楼上,张大千兄弟居楼下

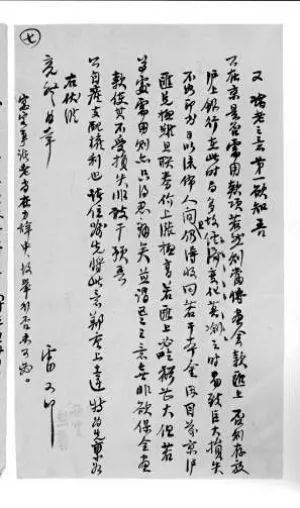

傅雷致黄宾虹信札

尽管特立独行,但是黄宾虹并非离群寡居、不通人情。他在艺术史论研究、金石书画鉴定等领域取得的造诣以及博学仁厚的为人处世也赢得业界的很多声誉。他与当时大学人康有为、谭嗣同、王国维、熊十力、罗振玉、柳亚子、黄侃、陈独秀、蔡元培、徐悲鸿、陈师曾、吴昌硕、张大千、傅雷等都有过不同程度的交往,只是他没有像吴昌硕、徐悲鸿、刘海粟、张大千、齐白石那样成为大家热议的艺术家而已。

三、高蹈笃行,萧然自得

奉行知行合一的黄宾虹是一位实证家,当他明晰了自己的艺术方向后,就会毫不迟疑、坚定地走下去,笔、墨、宣纸便是他的试验田。

他认为,中国画的气韵生动来源于笔精墨妙的融化为一,“法备气至,气至则造化入画,自然在笔墨之中而跃现于纸上。”黄宾虹把笔墨的锤炼上升到对民族精神持守的层面上,在前人的基础上逐渐总结出“五笔七墨”绘画法(“五笔法”即“平、留、圆、重、变”,“七墨”即浓墨法、淡墨法、破墨法、拨墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法),晚年时候又将笔墨推向极致,也因此成就了自己。

师古人,是中国文化传承重要的学习路径。对于名家真迹的传移摹写是掌握中国书画规律不可逃避的方法。黄宾虹从小便有日课的功底与习惯,笔耕不辍,仅从《黄宾虹全集》中刊登作品来看,他前后临摹的名家就有86人之多。

在绘画求索的关键环节,黄宾虹一点都没有偷懒。他走遍全国名山大川,感悟自然之生趣,扩展其胸襟,也验证了历史名家名作中的很多画理。“外师造化,中得心源”,1932年的四川之行是黄宾虹参悟造化的重要契机,直接带他进入一个全新的艺术境界。致友人信中,黄宾虹说:“青城大雨滂沱,坐山观瀑,千条飞泉令我恍悟,若雨淋墙头,干而润,润而见骨。”回来后,他竟一口气作《青城烟雨册》十余幅。那段时间里,黄宾虹忘情于山水,喜欢晨起、日暮时分变化微妙的大山,喜欢逆光下分明有致的山林,日光照射的地方正是黑山中间的白。从此,“雨淋墙头”“夜行山”成就他画中润而干、黑而亮的笔墨程式,这也为日后的“黑宾虹”阶段埋下伏笔。

艺术家往往“眼高手低”,笔墨也有一个反复锤炼的过程,艺术境界也是一个渐悟逼近的过程。这个阶段,黄宾虹的作品依然保持着分明秀挺、清俊静雅的笔墨气象,黑与白还处于均衡中,个人面貌尚未凸显。直到1945年,黄宾虹在致友人的信中说道:“鄙人游迹,近十年所至闽越巴蜀诸山,今拟与古迹融会一片,以自立异,不蹈临摹守旧之弊。”

四、“茧房”涉事,黑中见“活”

黄宾虹的思维是广阔的、深邃的、复杂的。与同时代的很多画家比,黄宾虹“画家”感觉、“创作”意识最淡,他的不少作品,逸笔草草,无一字之题,甚至无一山可像。一张画完成后,过一段时间甚至几年后还会拿出再度积染。他并不在意作品是否完美,始终想的是这个阶段要解决艺术上的什么问题。如果策展人不加辨别地与成熟作品一同展出并不加说明,这些实验性的不确定性的习作便会成为某些评论家否定黄宾虹的把柄,这也是观众看不懂黄宾虹艺术的因素之一。

从这一点来看,黄宾虹的画不是给别人赏玩的,而是个体与艺术相生相伴的呢喃,就像是明末清初画僧八大山人所说的“涉事”——弄笔墨如一日间坐行起卧的事而已。黄宾虹对艺术如切如磋、如琢如磨的过程本身,就已经具有强大的艺术震撼力。

1935年,已入古稀之年的黄宾虹经人引荐,到南京参与故宫南迁的书画鉴定,也因此在1937年受邀来到北平古物陈列研究所出任国画研究室导师。这段经历让黄宾虹饱览了故宫万余轴的历史名作。然而,就在黄宾虹远赴北平到故宫就职之时,卢沟桥事变爆发,黄宾虹在北平的工作生活一度十分拮据。即使这样,他几次拒绝日军邀他履职的请求,即便受到日军拘捕的威胁也从未动摇。

困境往往为黄宾虹赢得精进画艺的时间与空间,他谢绝各种应酬,潜心在书房与古籍、毛笔为伴,“五笔七墨”在此期间得到了更完整的论述,“浑厚华滋”的艺术意境也渐具雏形,他之前吸收的所有给养在这个时期得到进一步反刍与消化。画法上,从严处、繁处、密处、实处入手,意境上从高处、大处、深处、厚处入手,养浩然之气,作品呈现出高华拙厚、不粘不脱的艺术风貌。

这时的黄宾虹已到了古稀之年,凭借他多年的笔墨功底表现中国画悦目的视觉效果,实属不难。但是,他清楚地知道,“笔墨漆黑,不是浑厚;拈弄香草,亦非华滋。浑厚华滋,不是花样翻新的模样,而是浑沦气象的创造。”他更愿意把结果交给时间,追求自然天成——“临之一再,摹之再三,至有会心始罢。”

黄宾虹论画有士夫、大家、名家三家画之分,以士夫画为最高,他说:“士夫之画,华滋浑厚,秀润天成,是为正宗。得胸中千卷之书,又能泛览古今名迹,展览之余,自有一种静穆之致扑人眉宇,能令睹者衿平躁释,意气全消”。以层层积墨求浑厚华滋之境,中国画发展之正脉,黄宾虹试图以雄厚苍润、虚静浑脱的精神气象拯救“浮薄”“浅易”“细谨”的画坛弊病,振刷清末以来萎靡的民族精神。黄宾虹作品的“黑”不是目的,而是以传统中淬炼之笔从黑中打出浑化的“活”,是眼“明”心“亮”,是自然之性。

孤阴不长,单阳不生。中国的阴阳文化最讲究阴阳和合、相克相生。黄宾虹秉中庸之道叩其两端而得其正,在点与线、笔与墨、色与水、枯与润、明与暗、黑与白、力与柔、生辣与温存之间不停歇地试验、揣度。1953年,黄宾虹有言:“我用积墨,意在墨中求层次,表现山川浑然之气,有人既以为墨黑一团,非人家不解,恐我的功力未到之故。”这字里行间渗透着宾翁自知之明的创造性追求,也隐约流露出老人志存高远、别开生面的野心,更远大更卓绝的探险才刚刚开始。

五、积实返虚,纯任自然

1948年,应潘天寿之邀,黄宾虹从北平来杭担任国立艺专国画科教授。杭州栖霞岭19号的居所让黄宾虹的晚年生活得到安定,衣食无忧,往来也日渐频繁。据记载,寂寞久矣的黄宾虹由北平转到上海再去杭州,在上海与朋友们叙旧时谈笑风生,开怀畅饮,一改之前温文尔雅、言行有度的风格。

在杭州,黄宾虹度过了生命的最后几年,也将“黑”进行到底,将笔法的“整”解散到“粗头乱服”的程度。一个画家画得漂亮不是很难,最难的是破除漂亮后以生涩拙朴回到天真,沉稳平淡中蕴含真激荡。这种幽绝的美学追求唯有有毅力、有信仰、有学问、有胆魄的人才能做成。毕加索是这样的人,黄宾虹也是。

当传统哲学的精神密码被打开之后,我们感受到黄宾虹作品中的沉雄高古、圆活松沉的气息,以及超脱、郁勃、跌宕的节奏感,仿佛天地间运行流动的大美,荡涤观者心灵,臻于艺术之自由化境。黄宾虹在他晚年作品中自信地宣称,“别有取境,不袭古人”。人书俱老的黄宾虹也进入到创作的井喷时期。

然而,命运之神再次挑战了他的极限。年近九旬之际,黄宾虹因为白内障导致双目模糊,绘画创作陷入困境。他拿着放大镜依然摸索着绘画,作品中依稀留存了他内在的焦虑。黄宾虹就像是海明威笔下的渔夫,郁勃的生命在沉潜的灵渊中涌动,以心驭笔,以感性解锁个性的谨言慎行,留下了多幅直抒胸臆的作品,饱含艺术家上下求索的苦楚,以及不满足现状实现自我超越的艰辛。

狂风暴雨后,必有晴霁之望,宾翁的双目又很快恢复了光明。柳暗花明带给黄宾虹的,并不一定是惊喜,或许是时不我待,或许是宠辱不惊。这时期的黄宾虹创作作品《栖霞岭晓望》,笔力圆劲、墨色浑然,几无物象,一片生机。画面中央端坐着一位风骨超迈、澄怀观道的长者,浑芒中有静穆之气。晚年的黄宾虹自取书房名“化蝶居”,以化蝶比喻画事,作茧化蝶,即若登仙,丹成之后,随意所之,无不应节。从年轻时代的板中求厚,厚中求活,活中回静,到复归空明,脱离个人成败的黄宾虹不仅臻至笔墨文化的极致,也达到了中华学理的化境。他所处的时代需要这样文化贯通、渐修成道的博学雅士做出回答。

文图来源:《贵阳日报》

编辑: 吴 宇

编审:郑文丰

签发:肖 嬿

发表评论 评论 (6 个评论)