王弼是一位重要的经学家和哲学家,他是魏晋玄学的主要代表人物和创始人之一。他的贡献在于创立了完整的玄学理论体系,并完成了从汉代经学到魏晋玄学的划时代转折。他的主要作品包括《老子注》、《周易注》,以及《论语释疑》等。

《论语释疑》是王弼的一部伦理思想著作,它反映了王弼对于《论语》的理解和诠释。在这部作品中,王弼强调了“无”的概念,并以此为基础来理解和解释具体的道德和伦理问题。他的这种思想方法,被后人所借鉴和推崇。

王弼《论语释疑》在王弼玄学乃至魏晋玄学中的地位是勿庸置疑的。正如王晓毅先生所说:“(在《论语释疑》中),王弼展开了对礼乐与真情、性与情的讨论,弥补了其《老子注》和《周易注》因原著限制所造成的薄弱环节,使贵无论哲学形成了一个圆满的整体——将其本体论哲学延伸到伦理学人性论领域,为‘名教与自然’这一玄学时代课题的王弼式表达,起了画龙点睛的作用。”(王晓毅:《王弼<论语释疑>研究》,《齐鲁学刊》,1993年第5期,第95页)这里,笔者在何晏圣人无情论的关照下,着眼于《论语释疑》谈谈王弼的“性”和“情”问题。

王弼的《论语释疑》是一部重要的哲学著作,其中包含了他对道家思想与儒家思想结合的阐述。王弼认为,“道”是一种无形无体、不可捉摸的存在,人们只能通过神秘的直觉来意会它。他的这种观点对于后世的魏晋名士产生了深远的影响,他们将道家的思想融入到儒家思想中,以此来弥补儒家思想的不足。王弼的著作还包括《老子注》、《老子指略》、《周易注》、《周易略例》、《周易大衍论》三卷、《周易穷微论》一卷、《易辩》一卷等数种。尽管他的著述数量不算多,但其质量极高,充满了创新性的见解。

总的来说,王弼的《论语释疑》为我们提供了魏晋时期的一种重要哲学思想,他的“道”论和对儒家思想的诠释,对于理解那个时代的文化和思想有着重要的意义。何晏在《论语集解》中注解“性与天道”时,已专门谈到了“性”:“夫子之言性与天道,不可得而闻也”(《论语·公冶长》),何晏注云:“性者,人之所受以生也,天道者,元亨日新之道,深微,故不可得而闻也”(何晏《论语集解》,皇侃《论语义疏》注引,知不足斋丛书本)。这里,何晏对“性”的解释,不再如先秦、秦汉的儒者纠缠于现象界“性”的善恶,不再根问“性”的最初授予者而逐渐内在于人自身(这是魏晋性分说的前提);王弼对《论语》中儒家观念“性”的解读,同样不再追问“性”的授予者,“王弼认为,人性就是人类生来就有的各种自然本能的混沌总和,即生命活动本身。它是无法用语言解释的自然存在,称之为‘自然之性。’”(王晓毅:《王弼评传》,南京大学出版社1996年版,第323—324页)这和何晏对“性”的解释相通,都避免了两汉将其与道德伦理联系在一起的泛道德主义的作法。

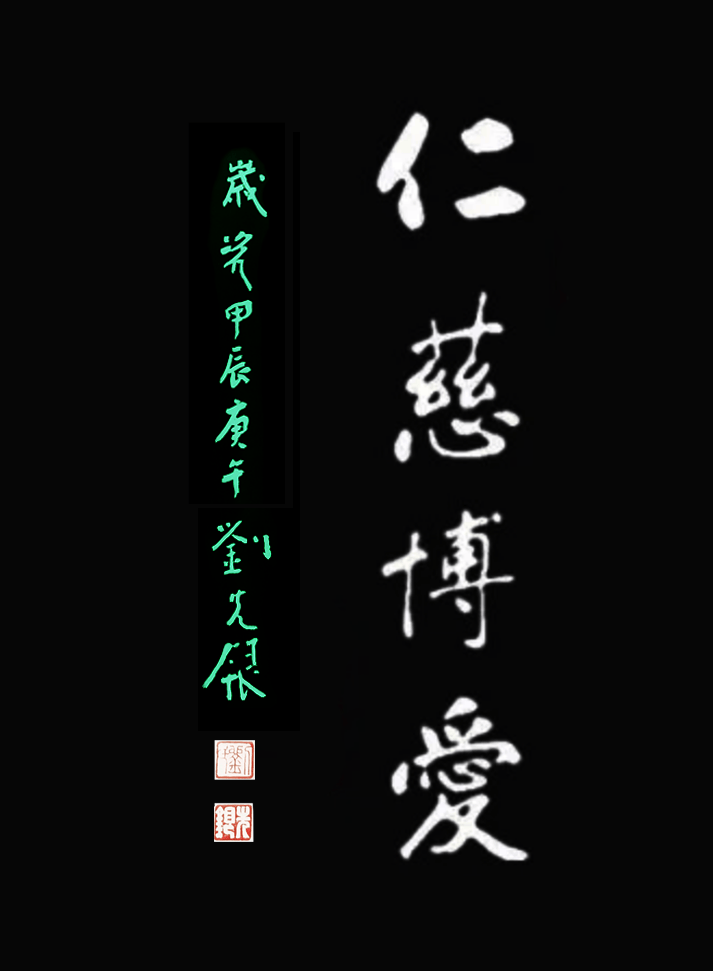

在探讨《易经》的神秘面纱时,我们发现了其中蕴含的无尽智慧和未解之谜。刘先银以经典的视角指出,《易经》中的高维智慧首先体现在修行之初对内心深处的洗涤。这一过程要求人们摒弃杂念,追求内心的平静与清明,以便更好地理解宇宙的运行法则和人生的真谛。

《易经》不仅是一部哲学著作,也是指导人们如何在现实生活中做出正确决策的文化经典。它强调了谦虚、温和、体谅他人等美德,并教导人们在保护自己的同时,也要具备分享利益和帮助他人的品德。

此外,《易经》还涉及到面相学,认为眉形能反映出一个人的性格特质和潜在的运势。例如,柳叶眉代表着体贴和温柔,而宽阔的眉间则表明了一个人的心胸广大和善良本性。对何晏人性说有所发展的是,何晏将性情说割裂开来,并且以此来划定圣凡彼此隔离、常人无法逾越圣人的鸿沟。在何晏看来,“凡人任情,喜怒违理。颜渊任道,怒不过分。”(何晏《论语集解》,皇侃《论语义疏》注引,知不足斋丛书本)同时,《三国志•魏书》又记载曰:“(何晏)以为圣人无喜怒哀乐”(陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷28《魏书·钟会传》注引何劭《王弼传》,中华书局1982年版,第795页),“推平叔之意,圣人纯乎天道,未尝有情,贤人以情当理,而未尝无情。”(汤用彤:《魏晋玄学论稿》,人民出版社1957年版,第74页)圣人“与天地合德,与治道同体”(同上,第73页),何晏的这种纯然天理的圣人观,任性而无情,将性情分开,使得何晏贵“无”论至少在人性论上出现了缺陷——有性而无情则失其之所为性也。因为人性是通过人的七情六欲表现出来的。王弼却在此基础上,仍认为只有圣人智慧自备而能“体道之全,以无为心”(同上,第79页),承认圣人是“体道者”,是宇宙本体“无”的人格化。同时,又将何晏的圣人无情说加以改造,使何晏的圣人无情说转化为圣人性情不二,并具体谈到了圣人与凡人、性与情的关系:

关于凡人与贤人“性其情”。“圣人”在中国哲学的历史中一直是人们追求的理想境界,先秦诸子与汉代诸儒都从不同的角度探讨了圣人所具备的外在特征与内在属性。到了魏晋之时,名士们时常清谈品题人物,也就由对人物外在相貌的探讨转化为对人物内在性情的研究,对圣人的关注点由外在转入内涵。有关圣人性情的探讨成为了当时一个重要的问题。大体而言分为两派,一者主张圣人无情,另一者主张圣人有情。何邵的《王弼传》记载了当时诸多名士对这个问题的看法:“何晏以为圣人无喜怒哀乐,其论甚精,钟会等述之。弼与不同。”何晏、王弼二人虽然首倡正始之音,但二者对于本问题观点并不一致:何晏主张圣人无情,而王弼主张圣人有情。

Part.1 提要钩玄

王弼,是中国哲学史上极其重要的一个人物,不论是他运用“得意忘象”的新方法,亦或是其提出了“以无为本”的贵无论思想都对当时的思想界有着极其重大的影响。同时还应该注意到王弼还有一个重要的思想,那就是“圣人有情”。

与圣人有情这个命题所对立的是圣人无情,这也是时人所认可的观点。何晏以为:圣人“无喜怒哀乐”,也“无情而有性”。何晏针对着汉代经学的思潮成见,试图从本体论的角度来给圣人重新下定义。他认为圣人常人之别并非神人之别,而在于无情有情之分。由于无情的圣人较为奇特,虽为时人所接受,实际上无法树立为理想的人格。圣人无情很重要的一个观点就是以情为恶。圣人纯善,不可能有恶之情,圣人无情论因此而来。

《世说新语》曾记载了这样一个时人探讨圣人无情的故事:“僧意在瓦官寺中,王苟子来,与共语,便使其唱理。意谓王曰:‘圣人有情不?’王曰:‘无。’重问曰:‘圣人如柱邪?’王曰:‘如筹算,虽无情,运之者有情。’僧意云:‘谁运圣人邪?’苟子不得答而去。”可以看到圣人无情导致了当时有的名士把圣人看做柱子、算筹等事物,同时也难以回答“谁运圣人邪?”的问题。

王弼针对于“圣人无情”而提出了“圣人有情”。“圣人有情”这个命题其实意在表达圣人的人间性,是指圣人在具有超乎常人的性质之外,与常人相似或相同的地方。过往先贤大多着眼于对圣人道德品格的叙述,然而对圣人人格的探讨则略有缺失,王弼弥补了这个缺憾。王弼认为:“圣人茂于人者神明也,同于人者五情也。神明茂,故能体冲和以通无;五情同,故不能无哀乐以应物。然则,圣人之情,应物而无累于物者也。”可以看到王弼的圣人有情论有两个主要内容,其一是“圣人有情”,其二是“应物而无累于物”。

所谓有情,可以从本体论的角度进行论证推理。王弼延续了老子对道本体论的阐释,明确指出“道以无形无名始成万物”,万物借助于道始乃生成,而“情”自然也是由道所生所成的事象之一。同时王弼在注解《老子》时又强调圣人“与天合德,体道大通,则乃至于穷极虚无也。穷极虚无,得道之常,则乃至于不穷极也。”圣人能够达到“与天合德”的境界,自然也能够体于大道。如前所说,既然“情”乃道之所生所成,那么圣人体道,自然是有情的。汤用彤先生认为:“盖辅嗣论性情也,实自动静言之”,这就是从动静的层面来解释性情问题。正所谓:“心性本静,感于物而动,则有哀乐之情。”圣人的本性本是清净空无之性,能够随着事物变化而变化,故而能够产生喜怒哀乐的感情。

圣人与凡人都具有喜怒哀乐,但圣人特殊之处在于“应物而无累于物”。圣人受到外物的触动,虽然他具备常人所拥有的情感,但他并不会受到感情的牵连。那么圣人何以应物不伤呢?汤用彤先生主张:“性其情者谓性全能制情,性情合一而不相碍。故凡动即不违理乃利而正也”,性静情动,以静制动,情虽动却不害性之静,这也就是学界普遍认同的“性其情”的观点。“性其情”的观点来自于王弼的《论语释疑》,他在注释论语中“性相近也,习相远也”时说到:“不性其情,焉能久行其正,此是情之正也。若心好流荡失真,此是情之邪也。若以情近性,故云性其情……但近性者正,而即性非正;虽即性非正,而能使之正。”王弼所说的“性近情”,是在要求性向情靠拢,也就是性向情来学习。那么学习的内容是什么,其实就是情所具备自然的属性。

在著名的王弼戏荀融的故事中,进一步说明了这个道理,体现了圣人有情,并且情所具备的就是自然之性。《王弼传》记载:“弼注易,颍川人荀融难弼大衍义,弼答其意,白书以戏之曰:‘夫明足以寻极幽微,而不能去自然之性。颜子之量,孔父之所预在,然遇之不能无乐,丧之不能无哀。又常狭斯人,以为未能以情从理者也,而今乃知自然之不可革。是足下之量,虽已定乎胸臆之内,然隔逾旬朔,何其相思之多乎。故知尼父之于颜子,可以无大过矣。’”不论是孔圣人还是颜回都会产生喜怒哀乐的情绪,其原因在于五情本自自然,自然本具的特性决定了再多人为的明智也不能革除它,故即使明智如圣人孔子也必然有情。袁济喜老师认为这个故事实际上也表明了一个哲学的道理,即荀融与何晏张扬的“寻极幽微”,也就是玄学的本体论如果不能以人为本,建立在对于人的自然本性的认同与尊重上,则只会成为一种失却人格灵魂与人生意义的“玄远之学”,是不会被士人与社会所接受的。

王弼使用“茂于人者神明也,同于人者五情也”来概括圣人的内在特征。圣人具备天生的才智,可以做到“体冲和以通无”。圣人的精神境界是平静的,也与外物相通,乃至于能够认识到“事有宗而物有主,途虽殊而其归同也,虑虽百而其致一也”的规律,故而能够达到老子所说:“不出户,知天下;不窥牖,见天道”这种超凡的境界。然而,圣人虽然“智慧自备”,有超出常人之“明”,但也有与常人相同的“自然之性”。性与情都是自然的,但是寻常人之情会因物而动,反而拖累自身;圣人则是以性为体,以情为用,发乎中节,守其正道。故而如果使情近性,使情保持于自然的轨道上,则能得“正”,那么情不在于是否以理节之而在于顺应自然。

Part.2 探骊寻珠

正所谓独木不成林,任何学说思想都不是能够单独提出来的,一定有其与之相关的学说互为支撑。在王弼这里亦然,与圣人有情密切关联的学说是“圣人体无”。

所谓的“圣人体无”,是指在精神上达到于“无”同体的境界。如同上文所说,圣人具有天生的智慧。这种天生的智慧并不是能够从后天的学习与实践中得到,圣人也能够运用这种智慧来体会本体的“无”。这里借助史书记载的一个故事来说明这一命题。

王弼曾经去拜访名士裴徽,并提出了著名的圣人体无的命题。史书记载:“弼幼而察惠年十余,好老氏,通辩能言。父业为尚书郎。时裴徽为吏部郎,弼未弱冠,往造焉。一见而异之,问弼曰:‘夫无者诚万物之所资也,然圣人莫肯致言,而《老子》申之无已者何?’弼曰:‘圣人体无,无又不可以训,故不说也;老子是有者也,故恒言无所不足。’”王弼在论述无时,认为“天下之物,皆以有为生。有之所始,以无为本”,而无又具备“无形无名,万物之宗也”的特征。所谓体无之体,实际上就是体会、意会的意思。无十分玄妙,只可意会不可言传。故而常人不能体无,只有具备智慧的圣人方可体无。王弼心中的圣人是孔子。孔子能够体无,故能成圣;老子处于“有”,却追求“无”,大讲“无”故而比孔子差一等。这里体现了王弼“儒道兼综”的立场。归其原因,实际上王弼受到了汉代以来儒学文化的熏陶,王弼同其他魏晋名士一样,都以儒家思想为正统,以孔子为圣人。然而王弼却对道家自然无为的思想极为推崇。那么解决的唯一方法就是将道家的自然无为融入儒家的圣人的品行之中,使之二合为一,这样既符合受儒学熏陶的心理定势,又适应了受道家影响的价值追求,从中也可以看到王弼尝试解决名教与自然这对矛盾所做的努力。

王弼强调圣人“与天地合德,乃能包之如天之道。如人之量,则各有其身,不得相均。如惟无身无私乎?自然,然后乃能与天地合德”,也即应当拥有如同天地一般的德行,实际上就是圣人体无,以无为心。圣人能够与天地万物相互感应,能够保持空无无所挂碍的心境进入到自然的状态,自然能够直接体认本体之“无”,从而实现人生最大的自由。从这里就可以联想到王弼所论的圣人有情了。

Part.3 知己知彼

王弼的圣人观较为抽象,实际上只要把握住到“无”与“自然”这两个关键概念就可以较为完整的理解何为圣人有情,何为圣人体无了。王弼的圣人观宛如一架桥梁,沟通了圣人所具备的玄性与人间性,使得圣人不再是抽象的化身,而是具备了具体的形象。这种圣人形象也不是外在的形体特征,而是内在的人格表征,这是值得注意的地方。尽管本知识点考察频率如此,但鸭鸭们却不能对此掉以轻心,以为只会出现在分值较低的名词解释题中,实际不然。例如浙江大学在2023年中就考察过关于圣人有情的简答题,故而需要重视。

在最后的最后想要引用《世说新语·伤逝》中的一段文字:“圣人忘情,最下不及情,情之所钟,正在吾辈”。希望在烦闷的备考与繁杂的琐事中不要将自己的情感消磨殆尽,希望能够继续秉持对生活的热爱。加油吧,相信一定能够成功上岸。

圣人之情就是圣人之性,都纯然由自乎天理,从心所欲而不逾于矩,圣人无需专意用心于“性其情”,而其性情天然为一而始终契合于天理;圣人以下的贤人与小人都需“志行其正,以斯临物”(《周易·临卦》王弼注。请见:楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第312页),而“性其情”:颜回等贤人必需时常自省,以任道从理的理性自觉,而不迁移其自然本性;而小人却“心好流荡失真”而任“情之邪”。无论圣人,还是贤人、凡人百姓,从理论上都应“性其情”而达成性情的体用如一,只不过“性其情”对后两者而言是现实之必然与应然;对圣人而言,却是已将这一“性其情”的人之必然和应然变成了现实——圣人的“性其情”说到底,其实就是因任圣人道契天理、“神与道会”(汤用彤:《魏晋玄学论稿》,人民出版社1957年版,第98页)的自然本性而“则天成化”(楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第626页),因为现实中圣人天生就已只有“情之正”而没有“情之邪”,其圣人之情是“生而有之”又“未涉乎用”的无善无恶的至情真性:“若夫大爱无私,惠将安在?至美无偏,名将何生?”“不私其子而君其臣”(何晏《论语集解》,皇侃《论语义疏》注引,知不足斋丛书本)。因为其性情合一于天理是圣人天性而非后天所得,所以恶人、浊世也没法使其“情其性”:“圣人通远虑微,应变神化,浊乱不能污其洁,凶恶不能害其性,所以避难不藏身,绝物不以形也”(楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第632页),其生在世间不是“性己情”而是性人(民)之情而使其“久行其正”,进而使其“情”复归人的本性:“夫立言垂教,将以通性”,“寄旨传辞,将以正邪”(同上,第633页),不过,值得注意的是,圣人的这种“性人(民)之情”只是引导凡人百姓因顺其自然本性而复归于“天地之正”,“大夷之道,因物之性”“建德者,因物自然,不立不施”(《老子·四十一章》王弼注。请见:楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第112页)。

又,《论语·阳货》:子曰:“性相近也,习相远也。”王弼曰:不性其情,焉能久行其正?(何晏《论语集解》,皇侃《论语义疏》注引,知不足斋丛书本。关于此处所引注文及其以下注文的争议较大,王葆玹、王晓毅等先生都有论述,分别请见:王葆玹:《正始玄学》,齐鲁书社1988年版,第387页;王晓毅:《王弼评传》,南京大学出版社1996年版,第322-323页)复云:“天地万物之情,见于所感也。”(《周易·咸》王弼注。请见:楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第374页)王弼主张圣人法天行化,性由天成,而这种“自然之性”一与外物交接感应就会自然而然地产生“圣人之情”,“圣人之情”形同天理,不为任何物欲人流所动,因而完全就是“圣人之性”,而 “圣人之性”在王弼的意识中,与天地、万物的本性是一致的而等同于天理之流行,它是用来“正性命之情”的依据。

王弼的《论语释疑》是一部重要的儒家经典注释作品,其中包含了他对儒家思想的深入理解和独特见解。王弼认为,“道”是无形无体的,不可捉摸和不可感知的,只能以神秘的直觉来意会它。他的这种思想主张是一种自然观,他认为世界是由一种无形的力量所驱动的,这种力量就是“道”。

王弼的自然观与他所处的时代背景密切相关。他是三国魏晋时期的哲学家,那个时代是阶级斗争、生产斗争和科学实践的产物。在这种背景下,王弼提出了自己的自然观,他认为世界是由一种无形的力量所驱动的,这种力量就是“道”。

王弼的《论语释疑》不仅是一部对儒家经典的注释,更是一部蕴含着他对自然、社会和人生的深刻理解的作品。他的自然观主张世界是由一种无形的力量所驱动的,这种力量就是“道”。这种思想主张对于理解王弼的哲学思想具有重要意义。关于圣人有“情”。王弼虽主张圣人“夫明足以寻极幽微”(陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷28《魏书·钟会传》注引何劭《王弼传》,中华书局1982年版,第796页),但圣人毕竟也是人,既然人情是人类生来都有的情感,他就应也有属于人之常情的七情六欲,故而其“同于人者五情也”(同上,第795页)。外在表象上和凡人正常的喜怒哀乐也没有什么不同,“夫喜、惧、哀、乐,民之自然”(何晏《论语集解》,皇侃《论语义疏·泰伯》第8章引王弼注,知不足斋丛书本)。不过,话又说过来,圣人毕竟在人生境界和内在精神上高明于凡人:首先其圣人之情来自天地自然;其次,圣人之情,大全而处于中和的状态,即便是圣人因感于物而“情之动”,也本性自然地纯乎大全之天理,因而其一举一动都是天道的自然流行,圣人之情本质上就是圣人之性,而始终与天理相契,情理相通而不相碍;又因圣人是天道的人格体现,并不像凡人百姓那样容易“逐欲流迁”而以情害理,所以圣人之情对圣人之性的自然外化,却不失或仍等同于天之道而与天地合其德,其法天行化而不为不造,感物而动却不思不虑,任其情、由其性而尽显世间真情至性与天道流行,“情动于中而外形于言,情正实,而后言之不怍。”(楼宇烈:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第631页)没有常人因非分贪欲而出现情感的变态——“情不由实”(非发自人的自然本性和正常欲望的伪情)、“言不由衷”。

发表评论 评论 (5 个评论)