吴冠中先生

"

陶咏白:我的一位芭蕾舞团的小朋友(现也已70岁了,他哥是我南京的老同事)从美国发来他定居瑞士的老同学发现的这篇我的文章,又转发到美国,现又发到我手机上(这篇文章我的文件夹里已经没有了)。想不到这快10年的文章在世界上兜了一大圈回来了。也算神奇。

现也发你(杨佴旻)一阅,我当时的一种意气。

我对吴冠中这篇评论是80年代末就写了,当时对他还有争议,91年《迎春花》才发表后,《新华文摘》还马上转载。

我认为吴冠中的贡献不在油画而在水墨。

"

吴冠中50年代从法国回来后是位名符其实的油画家,而从70年代中期开始,他在油画和水墨之间来回走动,油画家的身份开始模糊了。到80年代,他极大部份精力倾注于水墨创作並获得了骄人的成绩。1989年吴冠中的一幅墨彩画《高昌遗址》在香港苏富比拍卖中,创开了中国在世画家作品的最高价,固然,商品价值并非与艺术价值等值,但从中国绘画发展角度去看,吴冠中艺术探索的轨迹,给我们提供了一个有价值的研究课题。

吴冠中《高昌遗址》1989年

他的成功,是偶然中的必然,还是必然中的偶然。

吴冠中操起水墨工具,也可以说是重温旧梦,他进杭州艺专时,虽主攻西画,却并没放松对中国传统绘画的学习。他曾认真地临摹石涛、八大、弘仁、清四王、元四家等名家之作,并一度改换门庭,拜师于潘天寿门下。后终因耐不住“素食”的清淡,仍回到花花绿绿的油画世界完成了学业,并留洋法国学油画三年,喝足了“洋奶”。促使他再度跨进“水墨之乡”的缘由,开始也许有某种偶然因素。如七十年代中期、后期,他分别为革命博物馆、鲁迅博物馆作大幅油画,作大画自有一种酣畅过瘾的快感,但平时受家居条件的限制,却只能改在宣纸上以笔墨尽兴了。另一个原因,也许更来自外界的压力。那时中国对外的美术交流中,只拿国粹——中国水墨画出去展览,从来没有油画的份,油画除了参加国内难得的几次展览外,别无出路。吴冠中颇为不服,说:“我也能画中国画”,由此“逼上梁山”画起了中国画。于是歪打正着,他真的从水墨之乡冲了出来,并不断地超越自己,也不断地超越了同时代人,卓然以自己独特的风采为国内外所瞩目,并成为当今中国画现代化改革中开创一代新风的带头人。

吴冠中 《竹林》

吴冠中 《周庄小船》

虽然他曾明确地提出“油画民族化”要走“杂交”的路,然而在70年代以前他有时作些水墨作品,却是传统的,油画与中国水墨画两种绘画观念、两种审美价值还是“河水不犯井水”关系疏远的。他如何跨越这观念上的障碍,挣脱传统束缚的呢?常说吴冠中的中国画是他油画的移植,莫如说其开始是水彩画的变种。吴冠中从学生时代始,就是位出色的水彩画能手,而且终生未被闲置,水墨、水彩同以水为媒介,因而其过渡也顺乎自然。1972~1974年他的水彩《贵州花溪》、《松林》、《船》等作品,虽用的是水彩颜料,但其中的浓线已近乎墨线了。1974年他正式作水墨画,其《重庆江城》、《庐山山村》等,用画家自己的话说“是油画生涯与墨彩生涯联系的港口”,这些画,色重于墨,或浅墨托色,或用墨勾线,来压住画面欢蹦乱跳的色点、色块。看得出,画家似乎仍摆脱不了五光十色色彩的诱惑,又忸怩着与墨乡攀亲了。只有到了1975年中的一幅《北京松》,以五彩缤纷的房屋为背景,像众星托月似地捧出了株老黑松,这才让墨唱了主角,这也许标志着吴冠中真正迈向水墨之乡的一个起点。

吴冠中 《双燕》

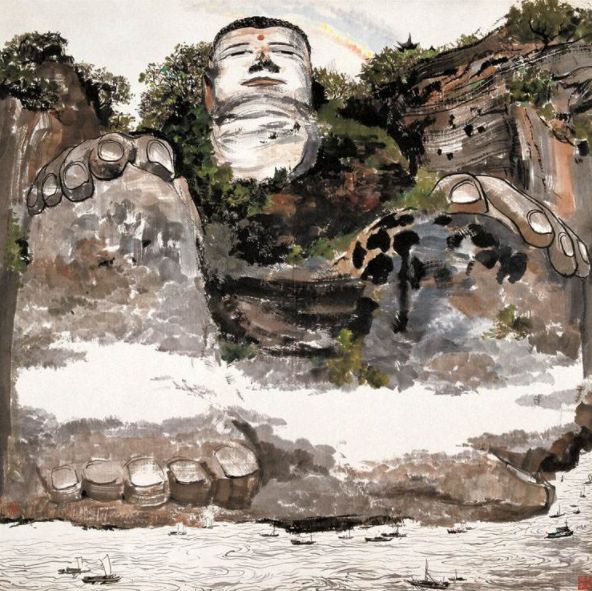

吴冠中《乐山大佛》1979年

在这个时期,他也有不少墨彩画是从油画移植而来。1978年的《湘西渡口》、1979年的《乐山大佛》等,仍循着油画创作中“边选矿,边炼钢”“移山填海”的写生法,如作为油画民族化的探索,他是继承了中国传统绘画中活用透视的原理,把眼前东南西北的景“拉郎配”似地组合在一起,从而突破了油画对景写生的局限性。但作为水墨画,因囿于写生写实的框架中,难以发挥水墨自己特有的性能。水墨画的写实技能,早在徐悲鸿时代已完成了一次观念上的革命,它证明水墨同样能与西洋画一样逼真地描绘对象,但这种技法上的嫁接并非是中国画起死回生的良药。潘天寿曾一针见血地说:“中国绘画如果画得同西洋绘画差不多,实无异是中国绘画的自我取消。”更何况时序进入二十世纪末了,吴冠中所面临的是几代为之苦苦寻求的“中国画现代化”的大课题。

《长城》

吴冠中《狮子林》1988年

1980年吴冠中为香山饭店作的《长城》,可以说是他绘画生涯中一次关键性的突破。他开始摆脱了形的束缚,借水墨挥洒自如,酣畅淋漓的笔墨,用抽象写意的线条写出了长城蜿蜒伸展、雄浑磅礴的气势,表达出一种生命运动的旋律。他捉住了长城的魂魄,抒写着自己心中的长城。有人说他“离谱”了,在当时“抽象”一词尚未正名,仍在孰是孰非辩论不休的时候,吴冠中已大胆地跨出了这一步,正是这一步,他战胜了自己绘画观念中的矛盾,超越了自己,歩入水墨画艺术的新层次、新领域。此后,他极尽发挥点、线、面,墨与色在绘画中的表现力,有乱线缠绕成迷宫似的《狮子林》,也有简如一笔书的《补网》;还有用穷追不舍的线组成电闪雷鸣般的《松魂》,那《高昌遗址》、《交河古城》满目层层叠叠的断垣残壁给人留下了几多悠思?那《鱼之乐》中黑瓦与长廊携手跳起的“双人舞”又如此地欢畅自在。这些作品,无不表明画家正以猛士的精神去挣脱传统笔墨的束缚,去冲破油画写生写实的樊篱,或者说他正以非凡的才智与力量,在自己的艺术体内重新组织结构,形成一种全新的艺术绘画语言的方程式。

吴冠中《小鸟天堂》1989年

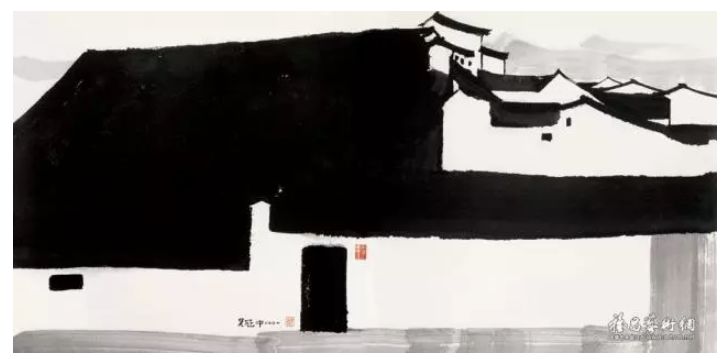

他正在用西方现代的绘画形式法则这把解剖刀,解剖着中国传统绘画中的意境美。中国传统绘画注重意境美,但缺少夺人眼目的视觉形象。吴冠中用绘画形式中抽象的结构美去营造自己作品的意境,他总是捉住一物象给予他的一种强烈感受,或一种错觉,剥其皮,抽其筋,不择手段狠狠地去表现其骨——美感中的抽象结构。诚然,其抽象的含义与西方纯粹抽象绘画内涵不同,这里所指的是从繁杂的形态中抽出其绘画形式结构中的精灵,突出其视觉形象。1989年的《小鸟天堂》满幅是黑线、灰线,你追我赶、紧紧缠绕,让身披红蓝羽衣的黄嘴小鸟、把人带进了一个枝蔓攀附幽深的林中世界中去。而1988年的《水乡》画面中心则留出大片白墙,以不可捉摸、神乎其神的“空”来主宰一切,只让黑块和黑点的穿流,与几只乌篷船去倾诉江南水乡的情韵。他的《崂山松石》以团团块块撑满画面,而《日照华山》则以一石独霸画面,它们都以耸入云天的挺拔与险峻令人领略到宋人范宽《溪山行旅图》的遗风了。固然在他的《狮子林》中蕴含着亨利·摩尔现代雕塑的形式意味;在那方方正正、清清朗朗透着春意的《双燕》和那一块块黑屋顶和一面面白墙对歌的《大宅》中,蕴含着蒙特利安绘画几何形分割的因素;其《块垒》、《奔流》则有康定斯基抽象绘画的意韵,然而这些作品均由生活的母体中演化而来,即使在那扑塑迷离的画面中,也能辨认出母体的踪影,始终牵着那不断线的“风筝”。因而他的作品不管如何的变幻,怎样的奇 ,所不同于西方的是在外在的形式结构中始终在追寻着内在韵律的流转,显示出一种循环往复于天地间“天人合一”的东方精神、东方情调。但他的作品又不同于传统中国画,尽管他也用了不少旧文人画山山水水的老题材,却不再是陈腔滥调,总透着快速发展的时代气息,与现代人心律相一致的脉动。吴冠中正是用西方现代艺术形式中的抽象结构美这把钥匙,开启了中国传统绘画走向现代的大门。

吴冠中《大宅》2001年

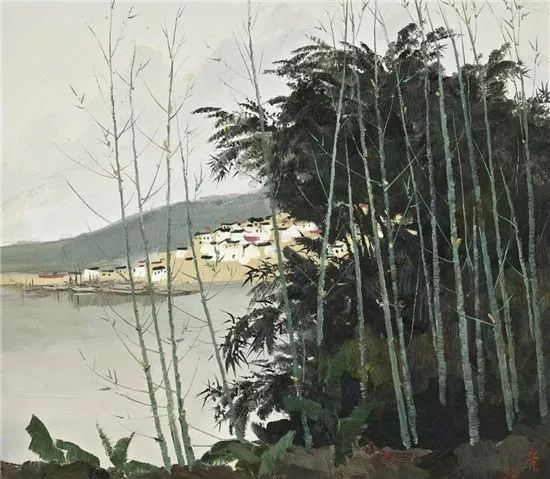

吴冠中 《漓江新篁》

然而对于吴冠中的水墨画,歧义也颇多,说他的画没有笔墨,不是中国画。而吴冠中正是创造性地运用传统狂草、大写意手法,並在实践中改良了工具,除了毛笔外,他用大小刷子造型、辅色、点彩,大刀阔斧,方直走向、点泼提放尽在其中;他也用钢笔画线,线细且硬,游丝欲断还韧,首尾一致,刚直不阿;他还用滴管挤线,此线长于徐疾顿挫、软硬粗细,辗转绵延,千里百里,一气呵成。运用了这些笔墨工具,使他的画面产生了奇妙的艺术效果,《小巷》、《邻居》,只几条弯弯柔韧的细线所造的“屋”,却充溢了浓浓乡情。他的《松魂》、《汉柏》、《巫峽魂》丝丝缕缕线的协奏,淅淅沥沥彩点的敲击,层层叠叠色块的交响,形成了既缠绵又刚韧的韵律,既清朗又深沉的意境。1987年的《黄土高原》,他以繁线迂回盘旋,层层叠叠,峰回路转,黄土高原似浩瀚的海洋,波浪滚滚,用线造成了千山万壑的浩然之势。1990年,他笔下的黄土高原忽又变幻成一群伏虎,高原、卧虎浑成一体,是生灵融入黄土地,还是黄土地上崛起了新生命?它动人心魄,耐人回味。对这个主题,他从写意到大写意向抽象递进着,其中蕴藉着更多的情、更强的力、更发人深思的内涵。

吴冠中《渡河》

吴冠中《松魂》

吴冠中从传统的“笔墨观”中突围出来,用他的吴氏笔墨画出了与今天飞速发展的时代节奏,唤起人们情感的共鸣。他的画不独中国人喜欢,洋人也欢迎,1992年美国国际先锋论坛报艺术主管梅利柯恩评论说:“凝视着吴冠中一幅幅画作,人们必须承认这位中国大师的作品是近数年来现代画坛上最令人惊喜的发现。”①1955年美国大学《艺术史》教科书中这样评价吴冠中:“吴冠中是一位20世纪80年代脱颖而出的艺术家。他成为了新时期的中国绘画思潮的领路人。”“其代表作《松魂》就是一个很好的例子。这幅画的技法,以及它连绵的势态,很清晰地让人联想起二战后发展起来的颇有影响力的抽象表现主义运动;同时,画本身对以石涛这样的大师为典范的中国古老山水画的地位也给予了弘扬。……在用西方的艺术技巧和方法的同时,中国艺术家仍然寻找和自然的精神性相结合,用他们的艺术作为实现人的生命与宇宙连接的一种途径。”②吴冠中的水墨语言,越出了国界走向世界。

吴冠中 《凉亭观鱼》

吴冠中把多年来的水墨画实践的体会,和研究石涛话语录后的心得。于1993年,在香港《明报月刊》发表了《笔墨等于零》的文章,他说:“脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零”,他认为孤立地评论笔墨,是喧宾夺主,“笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想感情的表达。情思在发展,作为奴才的笔墨的手法永远跟着变换形态,无从考虑将呈现何种体态面貌。也许将被咒骂失去了笔墨,其实失去的只是笔墨的旧时形式,真正该反思的应是作品整体形态于其内涵是否反映了新的时代风貌。”③时隔4年此文被《中国文化报》转载后,又掀起了“笔墨之争”的悍然大波。争论的焦点,其实质是对笔墨的继承,是原汁原味地完整保留,还是创造性地革新继承?石涛的“笔墨当时代”的观念没有人反对,问题的关键是如何“随时代”,生活在20与21世纪之交的人们,难道还能一成不变地用那几百年前老祖宗表现农耕时代的几套笔墨,去表现今天高楼大廈,航天飞机,高铁列车的现实和人们的思想和情感的空间?试问:古老的“笔墨”经典,怎能担起走向数字化时代书写的重担?笔墨如何与当代现实生活,当代文化发生关系,艺术家难道为了守住变成僵尸的笔墨而捆自己的手脚?所以吴冠中认为:“中国画的围墙是保不住的。”要前进,总要创造适于时代的新的笔墨,随着时代的变迁而变革,才能唤发中国画生气勃勃生命的活力,否则也只能是没有生命活力的保留品种,或博物馆的历史文物了,因而只有突出“围墙”才有生路!

如今,吴冠中走了,他引起的中国画的“笔墨之争”还未结束,但相信,历史会给他一个完满的答案,告慰在天国的亡灵。

2010·8·10·名佳花园

注:

①英·梅利柯恩:《开辟通往中国新航道的画家》(方毓仁译),《寰宇觅知音——吴冠中九十年代作品选》,第22页,外文出版社,1955年。

②堪萨斯大学艺术史教授玛里琳·斯托阿斯特《艺术史》第2卷。

③《笔墨等于零》原载香港《明报月刊》1992年第3期;《中国文化报》1997年转载。

发表评论 评论 (1 个评论)