我必须对当今的画家们说,一切都是在画室中进行的,需要花时间慢慢完成。……我一点也不知道我的画是什么意思,但是它们是有意义的。或许没什么可说的,只需要看。因此我有时候会在画室里一连几个小时待在画布前。我看着它们,进入它们神秘的世界。他牵着我的手,带我走进他的黑夜。……他们登上神殿之前首先要经历一场黑夜,这是为了看见光所付出的代价。

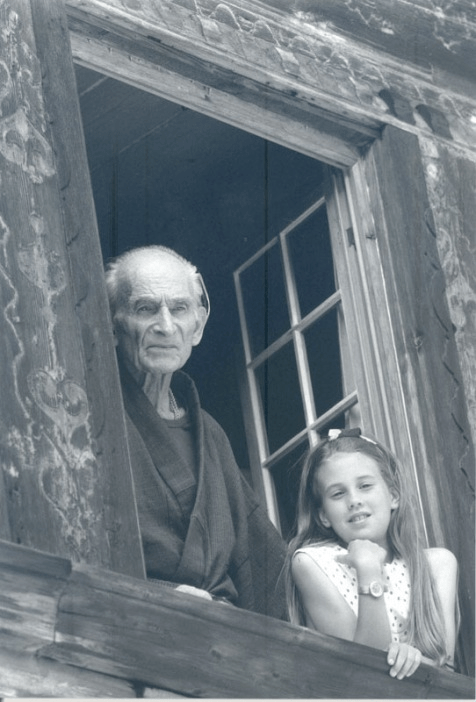

Balthus with model Cybele, 1993, at Le Grand Chalet.

巴尔蒂斯回忆录(节选)

〔法〕巴尔蒂斯 —— 口述〔法〕阿兰·维尔龚德莱 —— 辑录柯梦琦 韩波 —— 译

1

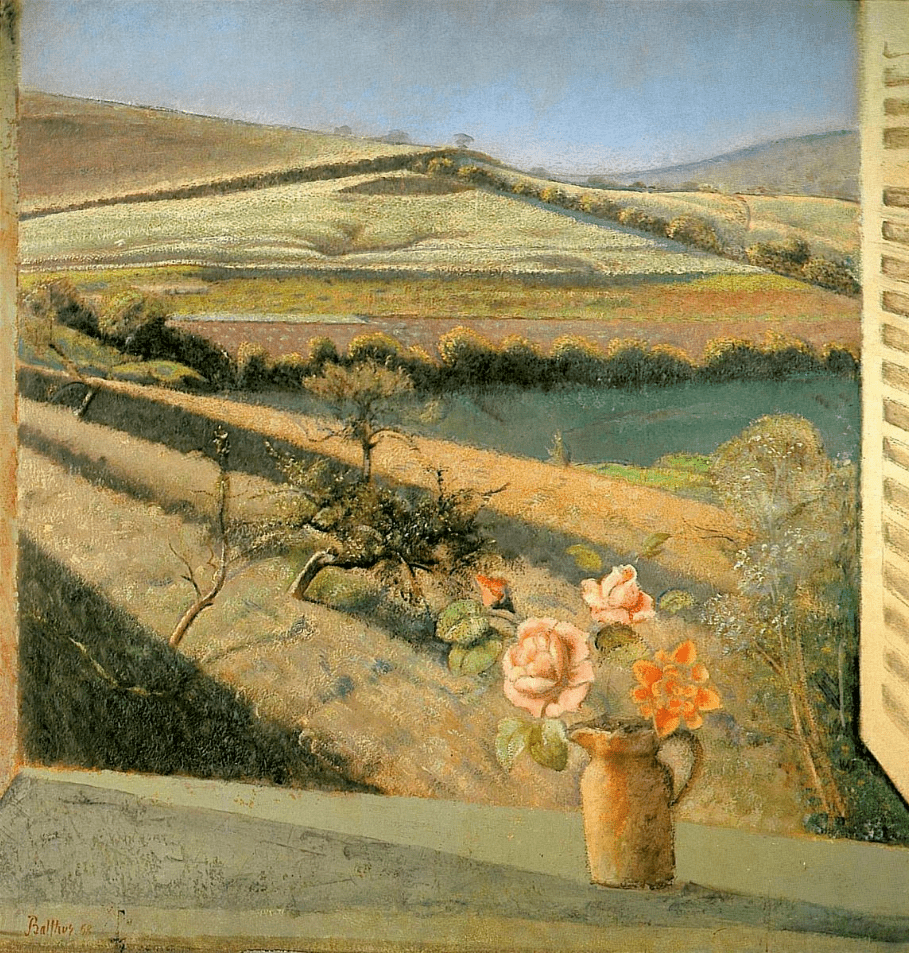

要学会观察光;光方向的改变,它的消隐,它的过渡。早晨,用过早餐,读完邮件,就要开始观察光的状态。如此一来,便可以知道今天是否能作画,是否能深入地探索绘画的奥秘;画室里的光是否足以穿透进来。

在罗西涅尔,一切都没变。是个实实在在的村子。整个童年,我都在阿尔卑斯山这一带度过。面对着皑皑白雪映衬下,贝阿滕贝格大片阴森森的棕色杉树林。其实,我们之所以来这里就是因为我对山区的怀念之情。罗西涅尔帮助我前进,让我提笔作画。

因为绘画就在于此。我几乎可以毫不夸张地说,绘画只在于此。

在这里,好像驻扎着一种宁静。山巅伟岸高耸,周围白皑皑的积雪无比厚实,散落在山野间的农舍质朴而友好,奶牛脖子上铃铛叮当作响,火车沿着山腰上小型铁路蜿蜒而过向来不会误点。一切都让我们安静下来。

所以,来看看光的状态。眼下的这一天,画作将会有所进展。这幅画已经画了很久。也许,在画布前沉思良久之后,能轻轻点上一笔。仅是这一笔,便是征服绘画奥秘的一线希望。

2

画室是工作的地方。更是劳作的地方。是做手艺的地方。这里是最为重要的。在这里我静心凝神,它像是一个能让人寻获启示的地方。我记得贾柯梅蒂的画室。很迷人,堆满了物品、绘画材料和纸张,让人感觉靠近了那些秘密。我非常仰慕贾柯梅蒂,敬重他,对他充满感情。他是兄长,也是好友。正是因为如此,我保存着他的这张相片,我不知道它是谁拍的,也不知道是从哪里来的,但这样我便在他身旁工作,有他亲切而充满激励性的目光陪着我。

我必须对当今的画家们说,一切都是在画室中进行的,需要花时间慢慢完成。

我喜欢花时间看着画布,在画布前沉思。凝视着画布。静静地度过这段无与伦比的时光。冬天的大暖炉呼呼作响。一些画室里常听到的声音。节子搅拌的颜料,笔刷在画布上摩擦的声响,一切归于宁静。准备好进入画中形象探知其中的秘密,准备好修改润饰,通常只需草草几笔就能让画作的主题进入无限和未知的意蕴。从画室巨大玻璃窗望出去,群山像守护者一样耸现。从维泰博附近的蒙特卡维罗城堡远眺,靠后的地方可以看到西米诺山,山上有条条小径,穿过簇拥在山腰的黑色杉树林。无论在这里还是那里,都是同一回事,关于力量和奥秘。就像一个欣然接纳自身黑暗的世界。我知道,在那里,必须驻足停留才能到达终点。

©Balthus丨The bouquet of roses on the window (1958)

6

我对意大利怀有一份原始的、固有的、单纯的爱意。但是除了意大利这片地方,我之所以爱它,是因为它能保留下一些初始时和谐统一的感觉和最初的纯朴自然。因而这个意大利,我在中国风景画中也能找到,一如在中国风景画中,我能找到万物和谐的规律。对此,某个文艺复兴前期锡耶纳画家也曾尽力描绘。

我曾在青年时代游历了意大利。那是1915年。我的母亲和里尔克一起过来看我。这些记忆很深刻、很令人感动。因为里尔克知道如何跟小孩子亲密相处。一种神秘的力量将我们联系在一起。他在瓦莱 [1]的宅邸里迎接我,那里的风景原始纯朴,就像是普桑 [2]的油画。我或许就是在那里对这位17世纪的大师产生了喜爱。他的平衡绘画技巧是我一直想要学习模仿的,我一直想要掌握其中的奥秘。在蒙特卡维罗一带的风景中,我又发现了这种魅力。在这里,在高山与峡谷之间、林地与台地之间、在田野间蜿蜒蛇行的溪流之间、孤傲冷峻的蒙特卡维罗城堡和山下的亲切农舍之间,仿佛自有神韵,与天地秩序相通。一切都在这里重新出现,将我引向这里的是我一直以来的选择:中国画、文艺复兴前期的意大利绘画,以及博纳尔,他弱化了绝美风景中的严谨的地质学特征,以东方画家的手法,将岩石的断层与他所喜爱的温柔的藤架和葡萄架画在一起。

不过,一定要懂得如何达到风景画的平衡点。我认为我之所以能做到,也是因为我做好了准备,有耐心,在乡下过着清贫朴素的生活,我们必须做到这些,否则就会变成虚伪的朴实、造作的天真,有点像夏加尔的那样。在阿尔卑斯山对面生活让我认识到必须如此。要保持这种等待的状态。静候这一启示。期待它的到来。

[1] 瓦莱是瑞士的一个州,位于阿尔卑斯中心,光照充沛,风景秀美,里尔克曾在此安家。

[2] 尼古拉·普桑(Nicolas Poussin, 1594-1665),法国古典巴洛克时期重要画家,1624年移居意大利罗马,对意大利文艺复兴时期画作产生强烈兴趣;1641年受皇室之邀返回法国,不堪其累,1642再次移居罗马,直至逝世。普桑的画作清晰、澄明、逻辑性强,至20世纪仍在影响巴尔蒂斯、塞尚这样的大家。

10

没有人思考绘画究竟是什么:一项手艺,就像诸如挖土工人和农民的技艺一样。就像在地上挖一个洞。需要配合既定的目标付出一定的体力劳动。回到那些秘密,那些无法辨认的、深邃的、遥远的道路。远古的道路。对此,我想到现代绘画,想到它的失败。我一度和蒙德里安很熟,我怀念他过去的作品,比如那些非常美丽的树。他那时看着大自然。他知道如何把它画出来。然后有一天,他陷入了抽象主义。我曾经和贾柯梅蒂一起去看过他,那是一个晴朗的傍晚,日光刚刚开始西斜。贾科梅蒂和我看着窗前壮美景象。黄昏日落的晚霞。蒙德里安拉上了窗帘,他说他不愿再看到这些了……

我一直对他的这种转变、剧变感到惋惜。我痛惜现代艺术后来制作出的混合作品,那是伪知识分子们拼凑出来的,这些人不关心自然,对自然视而不见。正因为如此,我一直拼命坚守住自己的创作方法。我始终认为绘画首先是一门技术,就如同锯木头,或者墙上或是地上的某个地方挖洞……

11

现代诗歌也是如此。我不懂诗歌,但我认识一些伟大的诗人。比如勒内·夏尔 [3],对我们来说他既是伟大人物,也是至交密友。我经常与他见面,直到他去世为止。我仍记得租公寓给我的坎帝尼王妃也曾为勒内·夏尔的魅力所倾倒,她请我搬出去,好让夏尔住进来。夏尔非常喜欢我,他还把两三部短篇诗集题献给我。不过,我没有完全理解他的激情和狂怒。有一天,他对我坚称他差点向特里斯唐·查拉 [4]开枪,因为后者在文学界激起了一种恐慌……

相比现代诗,我一直更喜欢清晰透彻的经典长文。比如帕斯卡 [5],以及特别是卢梭,后者的《忏悔录》一直是我唯一的枕边读物。我在这些文字中看到的明晰与单纯在经典的绘画作品中也能见到,人们可以即刻在普桑画作中找到这种钻石般的通透。

我在前面所说到的,我一直以来所设想的那种绘画的概念,已经彻底消失了。诗歌也走上了同样的路,被知识分子变得晦涩难懂。莫扎特的作品里所显现的清晰明了,里尔克所追求的那种一目了然,被抛弃掉了。

[3] 勒内·夏尔(René char, 1907-1988),法国著名诗人,身高近2米,也是优秀的橄榄球运动员,作品流行不广,但深为同代作家所推崇。

[4] 特里斯唐·查拉(Tristan Tzarn, 1896-1963),罗马尼亚诗人、作家、电影导演。

[5] 帕斯卡即数学家、物理学家布莱兹·帕斯卡(Blaise Pascal, 1623-1622),巴尔蒂斯在此应当指其神学兼哲学作品《致外省人信札》和《思想录》。

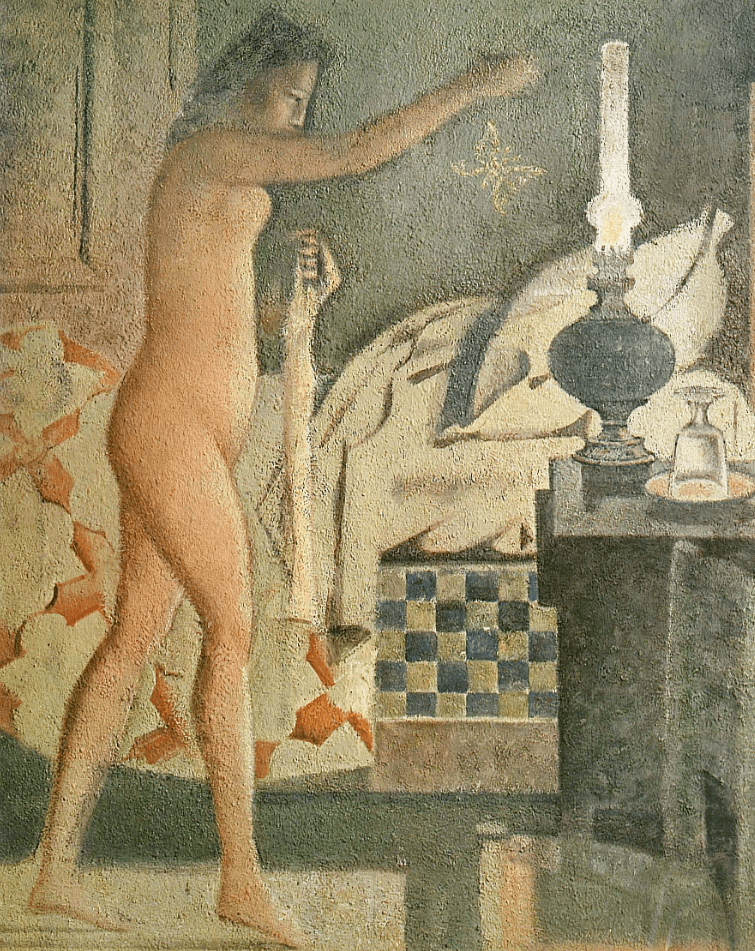

©Balthus丨The Cherry Tree (1940)

26

在绘画中会有一些无法言说的幸福时刻。比如在我1940年画《樱桃树》(Le Ceriser)的时候,那是个很悲惨的时期,历史陷入了浩劫。但我还是画了《樱桃树》,尽量不把欧洲正在发生的悲剧带入到画中,当时,我在萨尔兰受伤复员之后,和妻子安托瓦妮特·德·瓦特维尔住到了萨瓦地区尚普罗旺的一个小村子,远离了欧洲的战火纷扰。我预感到欧洲将渐渐被一块黑色幕布覆盖住,而我想要让尚普罗旺脱离那块黑幕。因而我拒绝所有预示着阴暗和死亡的东西。画《樱桃树》就是画下一点幸福的痕迹,为这份正在消失的幸福留下一点念想。耀眼的光照在樱桃树上,少女的踩着一个临时搭起的梯子爬上樱桃树——这体现出生活的天真单纯,还有果园和小山丘上的田野,一片平静祥和……

我当时想要抓住的是这种轻盈的感觉,用作家的话说就是“不能承受之轻”,这种稍纵即逝的幸福。和我所画的其他尚普罗旺风景画一样,普桑绘画中的静止感给了我很大帮助。

要抓住流逝的时间中转瞬即逝的环境气氛,抓住草地和树林里一闪而过的太阳光线,抓住这种生命的无常,那些伟大的中国画家通过协调布局用寥寥几笔就能画出这种生命的脆弱之感。我们要努力实现的是这些奇迹般的事情,而它们都是同样地以观察自然为基础,无论在西方还是在东方,南宋画家的山与沃州山区以及封建时期古朴的维泰博山地一样,都在追寻着同样的真理。

31

里尔克一直说,我应该先天就接纳这份惊奇,进入这个神奇的绘画世界,进入这个有光的深邃世界。我出生于2月29日,每四年才能庆祝一次生日。日历上特殊的这一天是天体运动造成的,它并不是为了给我带来不快。我总是带点嘲弄地写下它,好像它是一个奇怪的印记。“这个隐蔽的生日,”他写道,“在大多数时候都处在彼岸世界里,它一定赋予了你一些权力,让你能掌控许多这个世界上未知的事物。亲爱的巴尔蒂斯,我希望你能够把其中一些未知的事物引进到我们的世界中来,让它们适应这里的环境,成长壮大,哪怕这里变幻无常的季节会带来一些困难。”这是他在我还不到15岁的时候写给我的:我一直努力遵照他的心愿,不辜负他的期望。我只是希望在我的绘画中“引进”一些瞬间、一些不同寻常的奇特的邂逅,看穿现实让我看到的彼岸世界,我不会像超现实主义画家那样通过刺激无意识或是自动写作这种杂乱的陈旧手法来寻找彼岸世界。里尔克的愿望是诗意的和精神层面的,将我召唤到“啪嗒”的境界,到这个缝隙中,从我学画的那些年起,我需要穿过那道缝隙抵达真正的现实世界,我不能在“啪嗒”的境界中遭到吞噬,他补充道,我的任务是重现“光辉胜景”:对此没有说明,没有注解,我常常暗笑人们对我的绘画所做的解读,某些艺术批评家出于善意做出的推测,那些说法实际上跟我在画中所表达的相去甚远。我一点也不知道我的画是什么意思,但是它们是有意义的。或许没什么可说的,只需要看。因此我有时候会在画室里一连几个小时待在画布前。我看着它们,进入它们神秘的世界。他牵着我的手,带我走进他的黑夜。

按照他的方式来看,这种体验类似于神秘主义的体验。他们登上神殿之前首先要经历一场黑夜,这是为了看见光所付出的代价。我为此而欣赏圣十字若望(Jean de la Croix)的诗歌,他们穿越黑夜,进入了心醉神迷的状态。这是神对他们的恩赐。

还是在我15岁那年,里尔克送我一套精装小开本的《神曲》作为圣诞礼物,我什么别的都没说,只反复念叨着一句话。我母亲转述了我在读完这套书之后所说的那句话:“它让我飞起来,它把我带走了。”由此我想说的是艺术的确具有这种让人飞升、让人喜悦沉醉的精神力量,而我们只能在登临高处、毫无牵绊、精神提振的状态下才可以创作。我是带着这份信念完成的贝阿滕贝格教堂的那些画作。感受着但丁的激情与笃定。

Rainer Maria Rilke with young Balthus and his mother, Baladine Klossowska. 1922 ©Fonds Balthus

37

或许是因为我很早就通晓了类比的世界,熟悉了边界的通道并且对过去的痕迹怀有好奇,所以我能够如此自如地在东西方之间冒险探索。在我看来,比热还是莫尔旺,湖滨高地还是蒙特卡维罗,都是一样的,它们保留着过渡的通路,保存着将它们联系到一起的神秘交流。为什么我们住的这座大木屋会带有中国的道观的样子?为什么在这里我们立刻就有了到家的感觉?我从儿时起就知道身边有其他的世界在游走着,梦会钻过神秘的通道,带人看到未知的世界,或是让人对此产生希冀,梦让人感受到的世界是在那宁静的风景、平淡规律的日子、稳定柔和的光线中甚至无法想象的。

“可这是具象画啊!”,一些观众大步流星地逛着皮埃尔画廊,一边说道。那是1943年,当时我在巴黎举办了首次展览。事实上,我从来没画过所谓的具象画。恰恰相反,重要的一直是画出气候和季节的奥秘,不是描绘它们,而是在极短的时间内瞥见它们在结实厚重和透明的表象下所承载的东西。对于表现人物也是一样,我当时所能描绘的那些“场景”,例如《飞蛾》( La Phalène )、《小睡》( La Sieste )、《咖啡杯》( La Tasse de café )。我从来没有想过用弗洛伊德的方式来解读我画的奇特或怪异的场景(我对精神分析法怀有极大的不信任):我想画的不是梦境,而是做梦的少女和穿透她的事物。

所以是那份“穿越”而不是梦境。

超现实主义画家尝试过这种方法。就我所见,他们曾经做过解释、翻译、阐述。不过这么一来,他们把昆虫的轻盈都变得沉重了,那只飞蛾不可避免地飞向了煤油灯金灿灿的光晕……

对于我所画的沉思少女、半梦半醒中的天使、慵懒少女的梦境,我只是作为一旁的见证者发现这些梦,我非常低调小心,不希望我的出现使画面变得沉重。在某种程度上,我间接地与绘画对象拉开了距离,我能够理解另一种视角,在这另一种氛围中,我的小天使们投身其中,渐渐淡去。

但是画家不能粗暴地断言什么是这种“穿越”,只有绘画技术可以带来这种拉开距离的效果,这种诗意的疏离感。锡耶纳的大师们给了我很大帮助。我记得他们的壁画,那些壁画是在在未经打磨的粗糙墙面上绘制的,色调柔和、黯淡,庞贝城壁画上的绿色,还有赭石色和深玫瑰色,这些在我看来是时间的颜色。

我在年少游学时发现的意大利壁画画家,他们所使用的石膏粉是最好的颜料,我会加入一些酪蛋白来实现颜色的过渡。要记得古代人手工完成的作品,要记得那些仪式般的准备活动,它们能够制造出这种悬念、惊喜等待、最终战胜时间的效果。

战胜时间:或许这难道不是对艺术最好的定义吗?

©Balthus丨The Moth (1960)

38

服役期间,我随身带着几本亨利·米肖 [6]的书,经常翻阅。这很能说明我本人的关注点和诗意追求。米肖的诗歌和文本是镜面映像的穿越,《不安分的夜》(La nuit remue)和《布鲁历险记》(Les Aventures de M. Plume),同样对过渡的渴望,同样的想象之旅。在夏西的时光让我完全读懂领会了米肖的作品。这里不仅有对风景的渴望、对永恒景致的向往,还有对跨越空间和时间的狂热追求,想要跟着天使飞入梦的现实世界。触及人与事物不为人知的活动。

其实我从未想过要经常接触梦境。我是不得不这样做。不过或许这件事由来已久,从我母亲注意到可以将它写下来或说给想听的人那时就已经开始了,这种状态是为了保持距离,为了“待在一边”,为了留在边界处,这些来回的穿梭可以让人一下子走得更远。

我试着通过绘画来实践米肖在文章中以及在其之后的水墨画里尝试去做的事情。我努力运用“色彩”这种实在的手段,描摹梦境的空间,让纤弱色彩上的光趋近透明。通过表现出人物游移的状态让画面更加富于感性,让他们柔软到仿佛是没有实体的存在。让画面可以再现出做梦的女孩所感受到的、不为人知的、内心震颤。我一直说画家的努力是至关重要的,在当时要表现出这些状态,绘画技巧和努力是必不可少的。我们需要既能通过石膏粉灰暗的色调感受到时间的流逝,又能感受到生命的流动,感受到全身流淌的气血。时间以及时间的颤动。米肖会说是帘幕另一边的内心空间……

对于画面上所表达的东西,没有什么好解释的。总之,没什么可说的。况且绘画可以自己独立存在。无需依靠秘籍或词典来解读。梦是白天所经历事情的延续。在画室之中。它们进入到现实的绘画中,让人感受到古怪和不安。不必借助任何的分析解读。

[6] 亨利·米肖(Henri Michaux, 1899-1894),法国诗人、画家。

选自《向着少女与光:巴尔蒂斯回忆录》,纸上造物丨商务印书馆,2021.3

/点击图片跳转购买本书/

| 巴尔蒂斯(1908-2001),1908年出生于巴黎,波兰贵族之后。受“精神教父”里尔克的鼓励,自学绘画,取法古典而走入现代,风格独绝。除为毕加索、贾科梅蒂所激赏外,尤得阿尔托、夏尔、加缪等文学大师的赞叹。1956年即在MoMa举办个展,1983年在巴黎蓬皮杜艺术中心举办个人致敬展。2001年去世,曾被称为最后的具象派绘画大师。个人隐秘内敛,影响却堪比毕加索。在世时,已被公认为二十世纪最伟大的画家之一。

题图:©Balthus丨Still life (1937)

策划:杜绿绿 | 排版:阿飞

转载请联系后台并注明个人信息

他画出了异化,他警惕任何规划纲领

埃莱娜·西苏丨我们的天真在想:这盛在肉体里的光关于达达主义的回忆录

发表评论 评论 (2 个评论)