齐白石可以没有,多一个少一个也无所谓,但是鲁迅不一样,我是单从社会功能上说的,他们的影响不一样。齐白石画得很好,我也很喜欢,但是一个民族,一个国家需要鲁迅。少一个鲁迅,中国的脊梁要软得多。”

——吴冠中

2001年,吴冠中和诺贝尔物理学奖得主李政道共同举办了一个画展《艺术与科学》。两个人分别做了雕塑摆放在美术馆门口的两侧,物理学家李政道的雕塑是《物之道》,绘画大师吴冠中的雕塑叫《生之欲》,遥相呼应,灵犀相通。而这两个人,在画展之前未曾谋面,对彼此也不甚了了。李政道曾说:“常听人说吴冠中是东方的蒙德里安。可是冠中先生的画,它是永远有生命的,它们启发了我对科学的情感。”而吴冠中则说:“艺术家不知道什么是科学,但是科学家,当他的造诣达到了境界,他却可以看到艺术和科学的相关性。”那么到底吴冠中先生的画为什么能和物理学家并置在美术馆中,这样独特的现象,恐怕还要通过了解他的人生过往和艺术追求,从中梳理出那么一两点渊源。

1919年8月29日(阴历闰七月初五),吴冠中出生于江苏宜兴。父亲种田,兼做小学教员。父亲最大的心愿是吴冠中能够考入无锡师范,毕业后做一名小学教员。但做一名小学教员并不是吴冠中的希望,1935年,已是浙江工业学校电机科学生的吴冠中遇到了一名杭州艺专的学生朱德群。“他带我去参观他们艺专。这一看可不得了,我当时就觉得疯了、醉了,非要改行不可!”,吴冠中接受采访时微笑的回忆着,脸上显露着一种兴奋,眼中是矍铄的光芒,旁边坐着他的老友,同样鬓发花白的朱德群老艺术家。“这完全是他的关系。不认得他,我就不会改行。我一生的改变就从这里开始。”

1935年,16岁的吴冠中不顾父亲反对,丢掉浙江工业学校的学籍,转入了杭州艺专。当时的杭州艺专在校长林风眠的领导下,有巴黎美术学院分院之称。校风开放,名家云集。吴冠中向潘天寿学习中国画,又像吴大宇学习西洋画,中国的传统笔墨和西方现代艺术使他的艺术个性得以自由发挥。

1947年,吴冠中以全国第一的成绩考取了公费留学的机会,赴法国最高美术学府——巴黎国立高等美术学院学习。同去的还有华裔画家熊秉明、朱德群和赵无极。在法国的第二年,吴冠中就转入了苏弗尔皮教授的现代美术工作室。后来,人到古稀的吴冠中依然清晰的记得当时苏弗尔皮教授对他说的最重要的几句话,“他说,艺术分两大类,一类是小写,可以悦人耳目;另一类是大写,它能感动你的心魂。”在法国高等美术学院,吴冠中在苏弗尔皮教授的引导下,认识了世界艺术由古典向现代的转折。西方现代派美术思潮起源于法国后印象主义画家塞尚、高更和荷兰画家梵高。他们的共同特点是开始背离写实的道路,抛弃了传统的艺术模仿自然这一原则,注重表达自己的内心感受。面对西方艺术从古典到现代的嬗变,吴冠中认为西方现代艺术中的故弄玄虚与荒唐胡闹并不可取,但其视觉形象的新颖性、艺术感觉的敏锐性、表现手法的多样性,抽象形式的共通性却是它的精髓。而这,正是自己要取的真经。三年公费留学读完之后,吴冠中在巴黎面临去留的选择。这次选择决定了他终身的道路。当时他们几个留学生一起讨论了一整夜,吴冠中觉得留在国外当然有他的好处,把中国的东西带到国外去,也是一条道路。他们在那边搞得好是种怀乡文学,我在这里搞得好的话是乡土文学,而这里面是有很大区别的。他认为真正的艺术的深度还得在国内找出来。

“我一生只看重三个人:鲁迅、梵高和妻子。鲁迅给我方向给我精神,梵高给我性格给我独特,而妻子则成全我一生的梦想,平凡,善良,美。我感觉以后我散文的读者肯定比欣赏我的画的人要多,我的终生情人是文学。”

“当时欧洲人对中国人民族歧视很厉害,作为艺术家要真诚,那么屈辱地生活下去,我觉得不可能。那时候梵高给我很大的影响,他写给兄弟的书信,他叫他的兄弟回到故乡:你不要在巴黎了,你是麦子,必须要种到麦田里你才能成长。这当时给我很深的印象,我必须种到麦田里去,我也是麦子。”

鲁迅弃医从文,用手中的笔唤醒民众的精神,深深地影响了年轻的吴冠中。在归国的航船上,吴冠中迫不及待地开始构思能震撼国人的作品,他想起江苏宜兴老家的渡船。

1950年,吴冠中谢绝了苏弗尔皮教授替他申请公费延长的好意,告别塞纳河,登上了归国的轮船。临别时,苏弗尔皮教授找到吴冠中,和他进行了一次深谈。苏弗尔皮教授说,“真正的艺术使疯狂的事业,疯狂是不好教的。你还是回去到你们的传统里面,找你们的根重新发展。”

归国三十年间,曾经的同学赵无极、朱德群已经在国外举办了无数画展,成为西方知名的艺术家,而这三十年中,吴冠中的艺术道路却并不顺畅。八十年代,他又去了法国,和熊秉明在咖啡馆里对谈。熊秉明说,如果你当时不回去,你还可以在这条路上。现在再看,你还愿意走吗?吴冠中说,现在再看,我还是会回国。

上世纪五十年代,吴冠中抱着艺术报国的志愿从西方回到祖国,而此时的中国美术界盛行苏联的写实画法,讲求艺术服务于政治。吴冠中当年回到北京之后,在同学、油画家董希文的引荐下到徐悲鸿寓所拜访,希望时任中央美院院长的徐悲鸿能聘请他到该校任教。徐、吴两人虽同操乡音,但话不投机,在艺术观念上也南辕北辙,亦非同路之人。当时吴冠中对国内的政治环境尤不适应,虽然后来还是进入了中央美院,但颇不得志。在中央美院任教的时候,吴冠中坦率地向学生表露了自己的艺术观,强调自我感受和形式的美感。这些不合时宜的观点使他被视为当时美术界的另类,加之其个性的原因逐渐被边缘化,甚至在历次政治活动中屡次被列为“反面典型”而屡遭批判和打击。最终,吴冠中被校长徐悲鸿赶出中央美院,调到清华大学建筑系教工程技术性绘画,“教一教技术,就无关意识形态了!”后来的吴冠中在回忆起这段往事时说,“后来我问自己为什么学美术。当时我学工程不是很好嘛?——完全是为了一个爱字去学的。否则我不可能丢掉我的工程的。那么现在我爱的东西变了,要为政治做宣传画,要做螺丝钉,这个东西我做不了,还不如打仗。所以对这个工作本身,我感觉我不能接受。”“1967年到1969年,我的生平这块都是一句话:‘在中央工艺美术学院接受批判,学习毛著,劳动、检查”,连续三年都是这句话,一个字没变。’”

当我们站在今天的角度回顾当年那段历史,其中有些因素不应忽视。由于受到当时特定的政治大环境影响,以徐悲鸿为首的现实主义(或称写实主义)绘画已经成为艺术主流,且一切艺术均要服从于政治需要。而造成这种独尊一家,废黜百家的艺坛现状,徐悲鸿作为当时的“画坛第一人”,确实负有一定的责任,但这也绝不是唯一的因素。当时的政治大环境过分迷信和推崇苏联的艺术模式,徐悲鸿只不过是一个积极的执行者和推动者,但他在此过程中有明显的偏激和寡情——顺之者昌,逆之者亡还是不容忽视的。徐悲鸿因此被人称为“画霸”。而当年在画坛上遭遇边缘化,甚至被迫害的画家,也并非仅吴冠中一人而已,甚至可以说,他还是相对幸运的一个。

如果单纯就徐悲鸿与吴冠中两个人的艺术观念而言,他们皆不无有失偏颇的一面。就徐悲鸿对当代中国画坛的影响力,吴冠中自然不可同日而语。但在徐悲鸿的写实主义体系之内,教育出来的学生几乎是千人一面,极少有个性差异,这实际上是艺术创作的大忌。这就好像回到了他当年曾经激烈抨击的“四王”画派(四王,指清朝四位王姓山水画家,他们分别是王时敏、王翚、王鉴和王原祁,都是苏州府人)传承的老路上去了,岂不是开自己的玩笑?这或许也是吴冠中后来说徐悲鸿是“美盲”的原因之一吧。

在清华大学讲授水彩课程期间,吴冠中创作出了一批清新典雅、抒情的水彩风景写生画。当时他患有肝炎,请医问药治了很久也治不好,后来他索性不治了,干脆专注画画,哪怕在作画的过程中结束生命也比这样拖着舒服。可是没想到,他这样一路画着,病情反而一点点好转,几年以后竟然完全好了,简直是一个奇迹!那时的吴冠中,由于与当时盛行的创作思路不符,吴冠中放弃了专攻多年的人物画创作,逐渐转向了风景画创作,并进行了油画民族化的探索。他力图把欧洲油画描绘自然的直观生动性、油画色彩的丰富细腻性与中国传统的艺术精神、审美理念融合到一起。绘画的时候没有架子,就去借老乡的粪筐。“那种粪筐把儿很长,用来背着走的。刚好筐里可以放颜料放东西,筐的把儿就做架子,画就靠在上面。画完之后背着就走。所以老乡们开玩笑说我是‘粪筐画家’,后来有的同学、教师也想画,也如法炮制,后来大家就说我们这是‘粪筐画派’。”镜头前,这位九旬老人笑着回忆着。

“没有第二个画家有我写生多。从艺以来,如猎人生涯,深山追虎豹,弯弓射大雕,搜尽奇峰打草稿。不获猎物则如丧家之犬,心魂失尽依托。在猎取中,亦即创造中,耗尽生命。但生命之花年年璀璨,人虽瘦,心胸是肥硕壮实的。野外写生是件很艰苦的事情,有一次在贵州的一个村庄,那个地方人养猪、厕所都在一起,苍蝇满处飞。我坐在那里画,小孩看着画,他不感兴趣,数我背上的苍蝇,数了81个。”

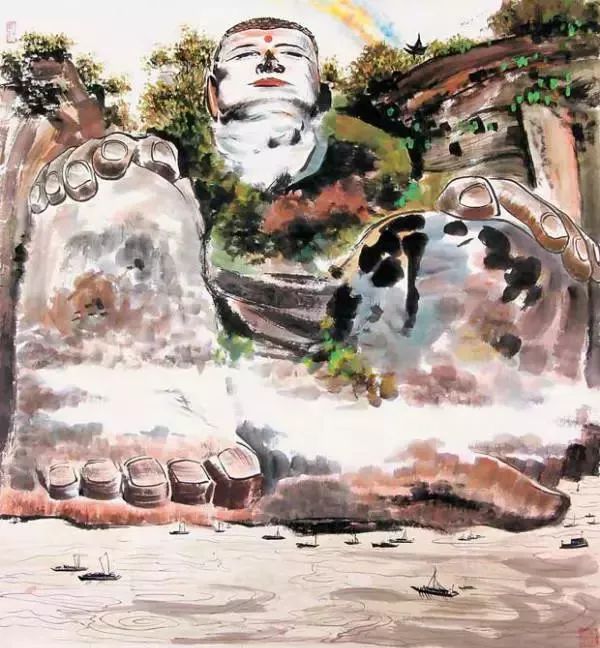

他在背着粪筐于乡野中写生的作品,乡土气息浓郁,情感真挚。五十年间,吴冠中背着沉重的画具,走遍水乡山村。吴冠中常常把自己比作传说中的布袋和尚。布袋和尚走过千山万水,布袋总不离身,虽然布袋里只有一个空空的希望。

“‘像’与‘美’这两个好像浑然一体,实际上中间大有区别。我非常考虑这个问题。因为我每次画了画回来,我们都住在老乡家里的。画一天,画了一张画,放在场院里晾着。天快要黑下来的时候,大嫂大娘们过来看,有时候他们会觉得这画儿画坏了,看着很别扭,但像还是很像的。我画好了高粱放在那里,她们要看,说,很像,很像。但是我心里明白,不好。后来有一次我画的比较好了,有意思了。她们一看‘哎呀,这个美呀!’”对于绘画的形式美、抽象美,吴冠中有他的一套看法。他认为,古代的东西是很好的,现在的画要发展,像石涛,中国最重要的画家,现在大家认可他了,但当时人们认为石涛没有固定的笔墨。石涛就说,古人的须脉不能长在我的面目上,我有我的想法。因此他对笔墨的观念讲的很宽。他认为笔墨当随时代。

陈丹青后来在吴冠中逝世后写的回忆中曾就老人下乡写生有过一段描写:“终其一生,吴先生是个文艺青年,学不会老成与世故,而他这一辈的文艺青年大抵是热烈而刻苦的。老同学孙景波70年代随吴先生在云南写生,说他画完收工回住地,天天亲手洗画笔。洗笔多烦啊,他却喜滋滋。袁运生先生与吴先生相熟,说“文革”后去他家看画,每一幅竟用报纸小心包好了,藏在柜子里,一幅幅取出,拆开,看过了,又仔细包拢放回去。这样地小心翼翼而善自珍重,也是一种过时的美德吧,此外的代价,是吴先生不为人知的另一面:大约是70年代末的某次夜谈吧,老人对运生几位说了些归来之后的大不平,翌日清早,竟来敲运生老师的门,神色俨然,再四叮嘱,大意是:昨夜谈话没有录音吧?千万不可外传啊!那代老人的长期恐惧和抑郁,当令年轻艺术家不能想象,也不必亲历了。”

从上世纪七十年代末,吴冠中的创作重心开始从往返于油画与水墨之间转向专攻水墨画。他的水墨画构思新颖、章法别致,善于将诗情画意通过点、线、面的交织表现出来。这一时期吴冠中水墨画的艺术风格发生了明显的变化,其中最为突出的就是从具象到半抽象的变化。这一选择使吴冠中的水墨画既区别于传统的写实派,又区别于西方的抽象派,同时比中国传统写意派更具现代感和形式感。他曾说过:“作品与人民之间有某种关系,如果把作品比作风筝,那么它同人民之间有一条线,这条线就是人民的感情。我讲母体,也就是从哪里来的。比方说这个村子里,我发现某个题材,我后来回去把它变成比较抽象的,但是这条线没断,这条线就是生活与作品之间的线,不能断。”

1973年,吴冠中返回北京。从此之后,大江南北,且行且画,踏遍水乡山川雪峰丛林。1979年后,随着画展在各地的举办,吴冠中成为海内外藏家追捧的画家。1989年,他的墨彩《高昌遗址》以187万港元开创中国国画在世画家国际画价的最高纪录。此后,他的《交河故城》(255万港元)、《长江万里图》(3795万元人民币)等又一次次刷新纪录。2009年,李瑞环珍藏的《北国风光》以3024万元成交,所得归天津桑梓助学基金。巨大的成功之下,吴冠中却在反思绘画的局限性。

吴冠中借鉴西方形式美的方法对中国传统水墨画进行大胆的革新深刻影响了中国当代水墨画的变革方向。而这样的影响与他数十年来笔耕不辍、勤俭刻苦的生活作风息息相关。据说有一次好友赵无极来他家里做客,当时吴冠中家里的环境并不太好,厕所也很脏乱。吃过饭赵无极要如厕,吴冠中只能带他去街道上比较干净的厕所去。当时赵无极和吴冠中内心都有所感慨,吴冠中只觉得,我没有他们的画室大、好,那我就把他们用来喝咖啡的时间用来作画好了。这“我用别人喝咖啡的时间来画画”,是不是看起来分外的眼熟?没错,这是鲁迅先生的名言。吴冠中视鲁迅为精神父亲,觉得自己一生画画,却未画好,“我负丹青”这个“负”是辜负的意思。同时他更意识到绘画的局限。他说,“一百个齐白石也抵不上一个鲁迅的作用,多个少个齐白石无所谓,但少了鲁迅,中国人的脊梁就少半截。我不该学丹青,我该学文学,成为鲁迅那样的文学家。从这个角度来说,是丹青负我。

2010年六月,91岁高寿的吴冠中老人离开了我们,他是唯一一个在世时候作品就得到了认可的画家,这位老人用他一生的心血和勤奋发扬并创造了中国水墨画的风貌,在中国画坛有着不可忽视的地位,而他并不在乎那么多,漫漫人生路,他却始终保持着一颗对于艺术的“赤子之心”。最后我们再次通过陈丹青的记叙来描摹、勾勒一下这位不可多得的大家伟人。

“现在美术界这样子说话的老人,大概不会有了。我曾有幸见识过几位吴先生的同代人,杭州艺专,北平艺专,多有类似的耿介而强硬,可见民国出道的艺术家大致性情毕露,不看人脸色的,即便后来给整得不像人样子,熬过浩劫,一朝出头,脾性还是在,只是如吴先生这般不改其初,到老一贯,委实少见的。如今吴先生一去,言动周正的角色们总算松口气:这样地不留情面,给人难堪,实在是时代面前太不识相了:譬如中国的美术还不如非洲,譬如画院应该统统关闭,譬如一百个齐白石不抵一个鲁迅……每出一说,总有若干评家长篇大论结结巴巴反驳他,但他的资格摆在那里,芸芸众家究竟拿他没办法。现在好,诸位可以耳根清净了。”

最后还想要缀一句,想要得到吴冠中作品高清素材图,请微信关注“慧画网”留言获取。

扫描二维码

关注“慧画网”哦!

发表评论 评论 (7 个评论)