日记体是一种关于感受的写作。没有某种特别的感受时,人们往往不愿动笔,于是在日记里,藏着记录者对于所见之人与所做之事更为真实的想法。好的日记是敏锐且勇毅的,毕竟直面内心的世界并不容易,即便这些发生在只属于自己的空间里。

伍尔夫的日记并不亚于她的小说。自1915年起,伍尔夫开始有规律地记日记,一直坚持到1941年。由于这些日记牵涉过多私人信息,在其生前并未完整发表。后来,她的丈夫伦纳德将它们摘录编订,整理出版。

这些日记大体分为三类内容。一部分关于伍尔夫的写作练笔,另一部分是她对所阅读书籍的评论。此外还有相当篇幅,呈现的是伍尔夫的精神世界。这些或许和她的写作没有直接关联,但透过它们,我们得以看到一个更加“真实”的伍尔夫。她会因为被拒稿而焦虑,会偷偷关注那些关于她作品的评价,会讥讽朋友的自负与傲慢,也会陷入自我怀疑,却又一点点努力劝说自己保持坚定。

“这些日记至少表明了她非凡的创作精力、孜孜不倦的努力、坚定的艺术信念,以及她几十年如一日对作品认真负责的态度,无论是写、重写还是再重写。”伦纳德在前言中写道。下文经出版社授权,摘编自《写下来,痛苦就会过去》,小标题为编者所加,非原文所有。

原文作者|[英]弗吉尼亚·伍尔夫

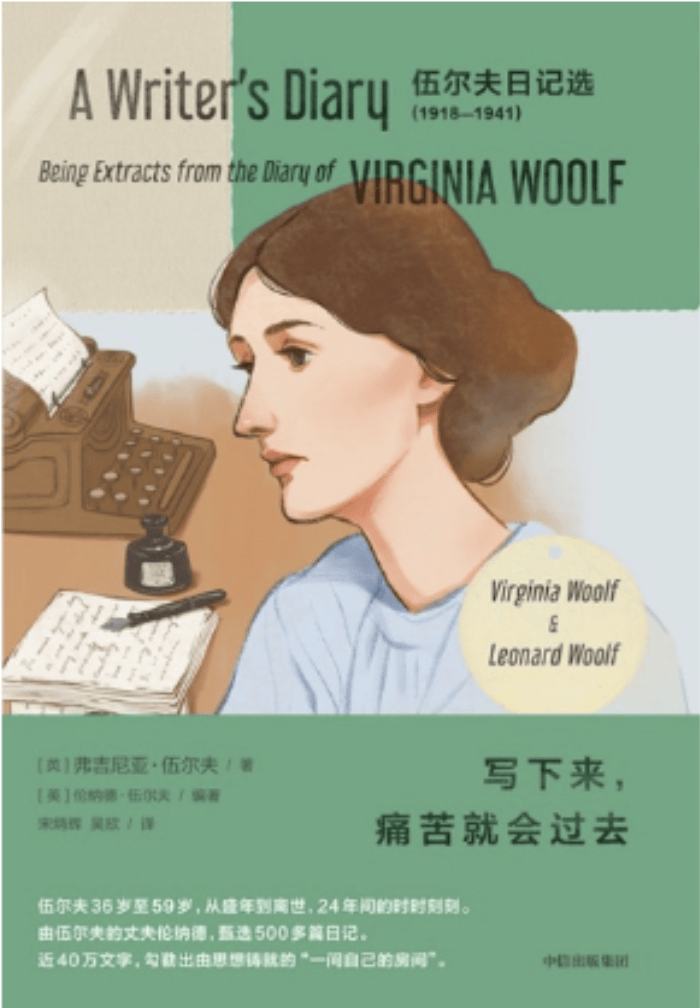

《写下来,痛苦就会过去》,[英]弗吉尼亚·伍尔夫 著、[英]伦纳德·伍尔夫 编著,宋炳辉、吴欣译,中信·无界|中信出版社 2024年1月

“我天真地以为朋友的

祝贺会使成功更加耀眼”

我必须占用饭前的一刻钟继续写日记,把之前落下的地方补上。

我们刚从俱乐部回来,与鹈鹕出版社商定了《墙上的斑点》的再版事宜,还在外面与詹姆斯喝了茶。他带来消息——梅纳德·凯恩斯因和平条约被撕毁,愤而辞去一身公务,现已归隐剑桥做了学者。可我现在正想引吭高歌呢,因为我不由得只惦记着自己的乐事:我们从阿什汉姆回来时,正巧发现客厅桌子及沙发上散放着一大堆《邱园纪事》的订单。

吃饭时,我们不时看订单,并争执起来——很抱歉说这个——因为我们都很激动,不同的情绪在各自心中涌动着,查尔斯顿的评论又推波助澜,碰撞便不可避免。订单大概有150 份,都是书店和个人的,而这些又都是由《泰晤士报文学副刊》上发表的一篇评论引起的。可能是洛根写的吧,其中多是赞誉之词,极遂我意。

然而就在十天前,我还准备镇静地面对彻底的失败呢。成功的喜悦不一会儿就被冲淡了。

一来因为争执;二来大概有90册书需要准备,要裁封面、印标签、粘背页,直到最后寄出,这些事把所有余暇都占用了,一点不得闲。可是想想吧,那些天里成功接踵而来!天上掉馅饼似的,麦克米伦出版社也从纽约来信了,说是很喜欢《远航》,因而希望能够一读《夜与日》。

我觉得太过快乐的后劲就是逐渐麻木。

我喜欢能够浅斟慢酌的快乐,闲暇时分倒可以好好揣摩一下成功的心理状态。我天真地以为朋友的祝贺会使成功更加耀眼。星期六那天,利顿偕同韦伯夫妇来用午饭,我向他宣告了自己的一系列成功,但未等我全部说完,利顿的面庞就快速闪过了一丝阴沉和不悦。

好吧,我也是如此对待他的成功的。他总是炫耀他那本《维多利亚名人传》被什么阿斯奎思先生或夫人摆在商店橱窗里,还被列为某某专著或什么历史著作。我对此老大不悦。很显然,他的书总能使他心神振奋。我们在花园里用午餐,吃饭时还算过得去,利顿不失分寸地戏谑了我,他一贯自负,这次比以往更甚。听听他说的:“可我对爱尔兰丝毫不感兴趣呀……”

电影《时时刻刻》(2002)剧照。

“我不计较毁誉,

但这使我有所顾虑”

又跳过了一大段外界的赞扬。

可我真认为这部作品读起来很有节奏,而我承认自己是刻意为之。自从回来,我还未碰过一部希腊文学作品,除评论文集以外,什么也不曾读过。这说明我的写作时间根本不属于我。我简直无法相信自己竟然如此沉浸在研读评论中。

由于心中颇感不安,或是其他原因,我只能面对一张白纸冥思苦索。我仿佛是迷途的孩子,在房间周围徘徊不停,一屁股坐在台阶上失声痛哭起来。

《夜与日》至今萦绕在我心头,这浪费了我许多时间。乔治·艾略特从不读书评,因为别人的飞短流长会令她无法写作。现在我有些明白她的意思了。毁还是誉,我并不特别计较,只是这些东西扰乱了心神,使我有所顾虑,想解释或调查清楚。

上周《旅行者》杂志刊登的一篇评论刺痛了我,这周奥利芙·赫塞尔廷 18 的文章又抚慰了我。可我宁愿以自己的方法写《四只热情洋溢的蜗牛》,也决不愿依凯瑟琳·曼斯菲尔德之见去模仿简·奥斯丁。

电影《时时刻刻》(2002)剧照。

多愁善感的女流之辈?

我的书写似乎越来越差劲。

或许我将它与写作混为一谈了。

我是否说过,里士满对我评论詹姆斯的那篇文章劲头十足。好吧,就在两天前,身材瘦小、老大不小的沃克利在《泰晤士报》上严厉批评了我的文章,说我也染上了亨利·詹姆斯那种矫揉造作的恶习(人物形象僵化),而且有过之而无不及。他还含蓄地指出,我本人也属多愁善感的女流之辈。珀西·卢伯克也受到了责难。

不论他的批评正确与否,我都深感愧疚,我要从意识深处将我的那篇文章抹去,不再看到它。我猜想,追求辞藻的华丽和文思泉涌,都是老毛病了——无疑,这一批评恰如其分,尽管这毛病是出自我自己,而不是从詹氏那里传染的,这一点或许能对我有些安慰。我必须当心这个毛病。《泰晤士报》的文章把它暴露出来,特别是把詹姆斯也卷了进去,我起码得重视。所以,构思文章颇像从事精妙的设计,需要多加装饰。

但是,德斯蒙德对我大加赞美。要是能对评论的褒贬做些明文规定就好了。我估计自己命中注定要受人非议。我惹人注目,尤其让那些上了年纪的男士看了不受用。《未写的小说》肯定会招来非议,只是现在还说不准哪些话会惹恼他们。

电影《时时刻刻》(2002)剧照。

从某种程度上说,正因为“写得好”,才捅翻了马蜂窝——而且总是针对我已经写完的内容。

我想,他们会评价我“装腔作势”,说我是一个写得还行的女人,作品能刊登在《泰晤士报》上的女人,诸如此类。外界的这些鼓噪使我稍稍停了手,我不想动笔写《雅各的房间》了。不过,我尊重他人的指责,即使这种指责来自六十五岁(看上去更老)的沃克利,它也能激励我。我很开心地想,这个喜欢嚼舌根的小老头,或许连德斯蒙德也瞧不上他。只是千万记住,别人的批评总有些道理,《泰晤士报》的文章把我说得微不足道,的确很讨厌,但语气还算客气、友好。只是我觉得自己很难避免,因为在写詹氏这篇文章之前,我曾立誓想怎么写就怎么写,而且要用自己的方法来写。

哎呀,我都写了满满一页纸,却还是没想出来要如何从容应对《未写的小说》问世后的局面。

本文经出版社授权,摘编自《写下来,痛苦就会过去》,小标题为编者所加,非原文所有。原文作者:[英]弗吉尼亚·伍尔夫;摘编:申璐;编辑:刘亚光;校对:刘军。未经新京报书面授权不得转载,欢迎转发至朋友圈。文末含《新京报·书评周刊》2023合订本广告。

发表评论 评论 (3 个评论)