唐代小说是中国古代小说中的瑰宝,其重要性和艺术性古人早有认识,如南宋赵彦卫说它“文备众体,可以见史才、诗笔、议论”(《云麓漫钞》卷八),明代胡应麟说它“藻绘可观”(《少室山房笔丛·九流绪论下》),清人更明白地说它“与诗律可称一代之奇”(《唐人说荟·例言》)。

《云麓漫钞》

及至现代学术建立之后,鲁迅不仅赋予唐代小说很高的地位,还采用和重建了“传奇”的名称与概念,建构了一个以传奇为中心的唐代小说史。此后唐代小说和传奇进一步受到重视,更有学者将其视为“中国古典小说的文体独立”的大事。

从分时段的情況来看,唐代小说的研究热度仅次于明清两代,而单就文言小说来看,唐代小说则得到了研究者最多的青睐(参见竺青《古代小说研究主流范式的呈现——〈文学遗产〉创刊六十五年揭载小说论文解析》,《中国文化研究》2021年第1期)。

简而言之,无论是在古代小说研究还是在唐代文学研究中,唐代小说都是一个颇具热度和吸引力的研究领域,百年以来的学者们在此取得了丰富的学术成果。

近年以来,唐代小说在文献整理和典籍出版方面新书迭出,如李剑国对《纪闻》《广古今五行记》《纂异记》的辑校,李小龙对《异闻集》的校证(以上收入中华书局的“古体小说丛刊”),陶敏、陶红雨对《刘宾客嘉话录》的校注,聂清风对《唐国史补》的校注,唐雯对《云溪友议》的校笺,陶绍清对《唐摭言》的校证,吴企明点校《教坊记(外三种)》《苏氏演义(外三种)》,笔者点校《大唐传载》(外三种)(以上收入中华书局的“历代史料笔记丛刊”),许逸民校笺《酉阳杂俎》(中华书局2015年版)。

此外还有李剑国《唐五代志怪传奇叙录(修订版)》(中华书局2017年版)和他的《唐代传奇集》(中华书局2015年版),李时人《全唐五代小说(修订版)》(中华书局2014年版),陶敏《全唐五代笔记》(三秦出版社2012年版)。

这些成果为古代小说以及唐代文学和历史的研究带来了便利,标志着过去唐代文学典籍整理中重诗文而轻小说的情况发生了改变。

《全唐五代小说》

至于唐代小说的文学研究,除了侧重文献和历史研究的作家作品考证之外,可分为两类,一是过去常见的对故事情节、人物形象、主题思想的分析,一是由新理论而兴起的叙述学研究,传播、影响和接受研究,宗教和文化研究,主题类型和母题研究,图像研究,女性研究等(参见陈才训《唐代小说研究七十年——以研究的维度与问题为考察中心》,《文学遗产》2022年第4期)。

这些研究虽然也从各个方面加深了对唐代小说的认识,但往往存在“以西律中”和“外部研究”的问题,有时唐代小说只是一些文艺理论和历史研究的证明材料或附庸,用它来研究唐代的社会历史、城坊里巷、礼仪民俗、神怪信仰等等。在看似热闹的研究中,人们感到有一种对唐代小说本来属性或本体的疏离。

当下唐代小说研究中存在的问题,很大程度上是这些研究背后的小说概念和观念导致的结果,是不尊重中国古代的文体学和文类学而造成的。

如果转换思路和眼光,回归古代学术的传统,尊重古人的小说观念,就会发现我们今天对唐代小说的某些认识,和古人之间有着巨大的差异。

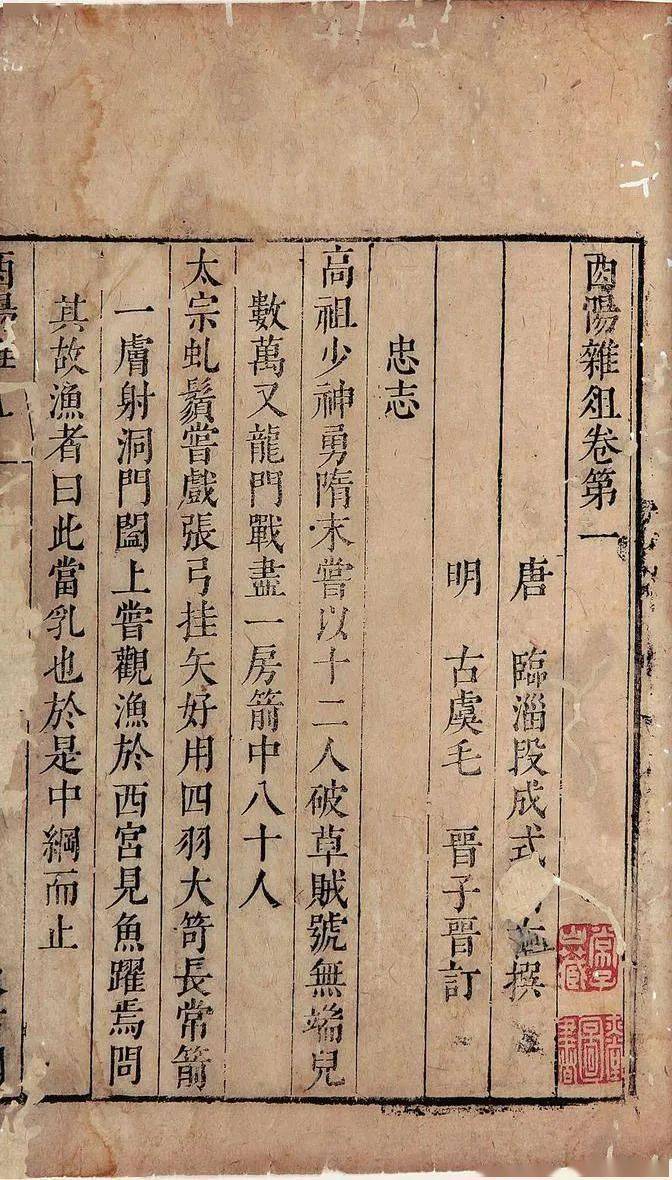

比如古人论唐代小说盛称《酉阳杂俎》,谢肇淛说它和《世说新语》“卓然为诸家之冠”(《五杂组》卷一三),《四库全书总目》称其“自唐以来推为小说之翘楚”,而今人则欣赏传奇。

明汲古阁刊本《酉阳杂俎》

古人论小说之功能与价值,有助教化、示劝惩、补史阙、广见闻、资谈助(笑)等多个方面,而今人则主要从更具现代性的文学审美的方面来看待小说。

古人小说的种类很多,胡应麟分作六种,而今人只关注志怪、传奇两种以及杂录、丛谈的一部分。

古人讲小说,对唐宋都有很高的评价,如叶向高说“稗官家言自三代时已有,而后真盛于唐宋”(《说类·序》),顾千里说“说部之书,盛于唐宋”(《重刻〈古今说海〉序》),晚明桃源居士还作了一种类似缪钺论唐宋诗那样的比喻,“彼(唐)如丰年玉,此(宋)如凶年谷;彼如柏叶菖蒲,虚人智灵;此如嘉珍法酒,饫人肠胃:并足为贵,不可偏废”(《五朝小说·宋人小说》序)。

可见古人并不像今人那样鄙薄宋代小说,而今人的轻视则又是建立在以传奇综括和代表唐代小说基础之上的。这反映出现代人在西方和现代小说影响下形成的审美趣味单一化,而这必然影响到对唐代小说的认识。

下面主要谈谈笔者对唐代小说的一些认识,包括古人的小说观念和小说记录见闻的写作原则,唐人小说在内容、题材和体类上的丰富性,小说记载知识和博物的内容以及提供典故的功能,传奇、传记以及小说的文体和文类性质,唐代小说研究可能的新方向等,希望引起大家的批评。

要认识唐代小说,先须理解古人的小说观念。

唐前学者大体上是从教化论的角度肯定小说具有“一言可采”的价值,但总体来说其品格是低下的(这是小说概念本身的原发性问题),而唐人不仅在写作实践上丰富了小说的题材、内容和体式,提升了小说的品格和技巧,而且对小说的价值和功能给予了更多正面的论述。

《汉唐小说与传记论考》

如《隋书·经籍志》将小说与《周官》的诵训、训方氏相联系,从而赋予(认可)了小说记载地理方俗和博物知识的合法性;刘知几从“偏记小说”的角度看待小说与史书的关系,第一次全面讨论了小说补史阙的问题;段成式、温庭筠、高彦休等受韩柳古文戏谑和“奇味说”的影响,提出“滋味说”以肯定小说有娱心甘口的作用;李肇则就小说的内容,提出“纪事实,探物理,辨疑惑,示劝戒,采风俗,助谈笑”的要求。

宋人曾慥《类说》序说,其书“可以资治体、助名教、供谈笑、广见闻。如嗜常珍,不废异馔,下筯之处,水陆具陈矣”,便是在前人基础上对小说内容和功能的一次较全面的总结。

与此同时,唐人对于小说记录见闻的写作原则和写作方法也有了充分和自觉的认识,从小说的自序、命名和写作实践中可以清晰地看到这一点(参见罗宁《记录见闻:中国文言小说写作的原则与方法》,《文艺理论研究》2018年第5期)。

《刘宾客嘉话录》

韦绚记录刘禹锡言谈而为《刘宾客嘉话录》,记李德裕言谈而为《戎幕闲谈》,柳珵记其伯父柳登之言谈而为《常侍言旨》,李德裕记辗转听来的高力士所说的禁中事而为《次柳氏旧闻》,李绰记张彦远言谈而为《尚书故实》。

可以说,小说记录见闻的写作方法和原则就是唐人确定下来的,并为后人所延续。学界目前对古代小说记录见闻的性质认识不足,时常有学者不加辨别地使用现代以来的虚构概念分析古代小说的情节和人物,甚至将小说中提示故事来源的说明文字视作故弄狡狯,并进而对小说作者(其实是记录者)的用意和作品主旨进行总结、揣测或拔高。

小说记录见闻的写作原则和写作方法,故事在流传中发生的讹谬和变形,讲述和记录时的失真和夸饰,故事背后的“集体无意识”等,都应该引起学者的关注。

唐代文人的迁转、调选、应举以及频繁的交往,加之好奇嗜异风尚的流行,促进了信息的获取与交换,当记录见闻的写作方法和习惯建立之后,小说的内容和题材便不断扩展,作品数量大增,中唐以后小说写作便进入了繁荣期。

以内容和题材而论,唐代小说涉及面之广远超前代,形成了一些新种类和体类,如《松窗杂录》《金华子》等回忆录式的小说,《北梦琐言》《贾氏谈录》等采访(旧闻)式的小说。这些写作样式以及六朝已有的“抄撰+分门”的《世说新语》等小说样式,都为后人所继承,后世一些新的小说(笔记)的样式也孕育其中。

中唐以后人们喜欢谈论和传播怪异故事,因此出现《广异记》《宣室志》《独异志》等志怪书,而《玄怪录》《续玄怪录》《博异志》《集异记》《河东记》等则沾染传奇之风。

《玄怪录·续玄怪录》

与此同时,也有人从祛除迷信的角度对怪异故事进行辩驳(辟谣),最早一部专为此而作的小说是陆长源《辨疑志》,《直斋书录解题》说它“辨里俗流传之妄”。

如《广异记》里有一条记幽州胡人石巨化鹤成仙,但《辨疑志》则揭露是石老之子欺诈的谬传。《辨疑志》可以看作中唐理性精神和求实风尚的一个标志,稍后韩愈、柳宗元、李翱等人都有“疾虚妄”的论述,只是没有采用多条文丛集的形式编为一部小说罢了。

《辨疑志》体现出来的理性精神,在小说中更多表现为对知识和学问的关注。实际上唐前小说已有记载博物和“事始物原”知识的内容,而唐代在此之外增加了对学问的关注。

如《隋唐嘉话》辨云阳县为汉离宫故地,有树似槐而叶细,土人谓之玉树,杨雄《甘泉赋》因此有“玉树青葱”之句,而左思说扬雄“假称珍怪”,作者刘餗认为是左思不知此事。

中唐以后人们对知识和学问的兴趣更加浓烈,《封氏闻见记》对此多有反映,《郡斋读书志》说此书“分门记儒道、经籍、人物、地里、杂事,且辨俗说讹谬”,如卷八《佛图澄姓》记作者封演见内丘县有一碑称佛图澄姓湿,而僧传不载,以为是难得的异闻,故抄写碑文寄与陆长源。

《封氏闻见记》

由此事也可见,交流知识和探讨学问成了文人圈的一种风尚。《刘宾客嘉话录》更记载了不少解释经史和诗歌的内容,如说到“茱萸二字,更三诗人道之”,而以杜甫“醉把茱萸子细看”为最优;又说欲作重阳诗用“餻”字,但因六经中无此字而不敢用,后来宋人笔记、诗话以及诗歌中很喜欢提(用)这事。

《国史补》《因话录》《尚书故实》等书中也多有这类辨证事实和知识的条文,此风进一步发展,便出现了《酉阳杂俎·贬误》篇以及《资暇集》《刊误》《苏氏演义》等学术考辨专著。胡应麟的小说六种之中有“辨订”,所举四书就有《辨疑志》和《资暇集》。

胡应麟揭示了《辨疑志》的志怪属性,注意到它和《资暇集》的同质性,颇具眼光。辨订小说演变到了宋代,便成为《梦溪笔谈》的《辨证》,《遁斋闲览》的《证误》,《麈史》和《能改斋漫录》的《辨误》篇,以及南宋的各种学术笔记了。

此外,宋代新出现的一种文类——诗话,古人也多视之为小说,从体式上看也来源于唐代辨订小说以及《云溪友议》《本事诗》等记诗歌本事和诗人轶事的小说,可以看作是二者结合的产物。

王禹偁说“子美集开诗世界”,称赞杜甫打开了诗歌的广阔世界,在某种意义上我们也可以说,唐人在内容题材和体式类别上打开了小说的广阔世界。像《酉阳杂俎》那样一本包罗万象、奇诡神秘的作品,才真可代表唐代小说的精神。

小说记载之驳杂,古人多有论述,如胡应麟指出小说兼涉四部,“谈说理道或近于经……纪述事迹或通于史”,而《本事诗》《抒情集》“例以诗话文评附见集类,究其体制,实小说者流也”(《少室山房笔丛·九流绪论下》)。

《少室山房笔丛》

(旧题)杨维桢《说郛》序,说该书“开所闻、括所见者多矣”,总括其内容有博古物、覈古文奇字、索异事、搜神怪、识虫鱼草木、纪山川风土、订古语、究谚谈、资谑浪调笑,这些正是古代小说丰富内容的呈现。

《四库全书总目》虽然仍按学术传统将小说置于九流十家之末,但对小说的核心价值与功能的强调,已从《汉书·艺文志》的资治体,《隋书·经籍志》的观风俗,变为“用广见闻”(子部总叙),其实这更符合唐代和后来的实际情况。

对于小说记录知识和博物这一点,学界已有所注意,李剑国很早便在《唐前志怪小说史》(南开大学出版社1984年版)中提出地理博物体的概念,刘勇强近年也提出小说知识学的话题(《小说知识学:古代小说研究的一个维度》,《文艺研究》2018年6期),但应该强调的是,知识和博物本就是古代小说常见的内容,不能只是将它视为一种类别,而应从记见闻的写法和广见闻的功能出发,去理解古代小说中记载知识(博物)以及事实(志怪和轶事)等方面的内容。

《大唐传载》(外三种)

唐宋以后人们对小说的定位是广见闻、补史阙、示劝惩、资谈助等,此外还注意到小说提供典故和词藻的功能。广见闻意味着小说记录了大量知识和事实,而这不但是学者博学多闻的来源,也成为诗人用事的来源。

关于博学和用事之间的关系,六朝人即有认识,如《南齐书·文学传论》将当时文学分为三体,其一就是“缉事比类,非对不发,博物可嘉”;锺嵘《诗品》评任昉说“昉既博物,动辄用事”;《梁书·王僧孺传》说他“多用新事,人所未见者,世重其富”。

用事的扩展(经史之外)颇有赖于小说,六朝人已经在用《世说新语》《搜神记》等书中的故事,到了唐代,人们一边将新异的知识和事实写入小说,一边将小说中的知识和事实用进诗歌。

事实上《酉阳杂俎》之作便有此用意,段成式不但引用陶弘景“一事不知,以为深耻”的话(卷八《黥》)为自己撰小说作解,还有意识地收集故事与知识,《寺塔记》有很多徵事和联句(多靠典故组成)的条文,明显表现出这点。

在写作实践上,杜甫、李商隐、皮日休、陆龟蒙等大量使用小说的典故和词藻,成功勾连起小说和诗歌两大文类。宋代以后此风尤盛,从小说采取典故词藻更成为炫学逞才的方式。

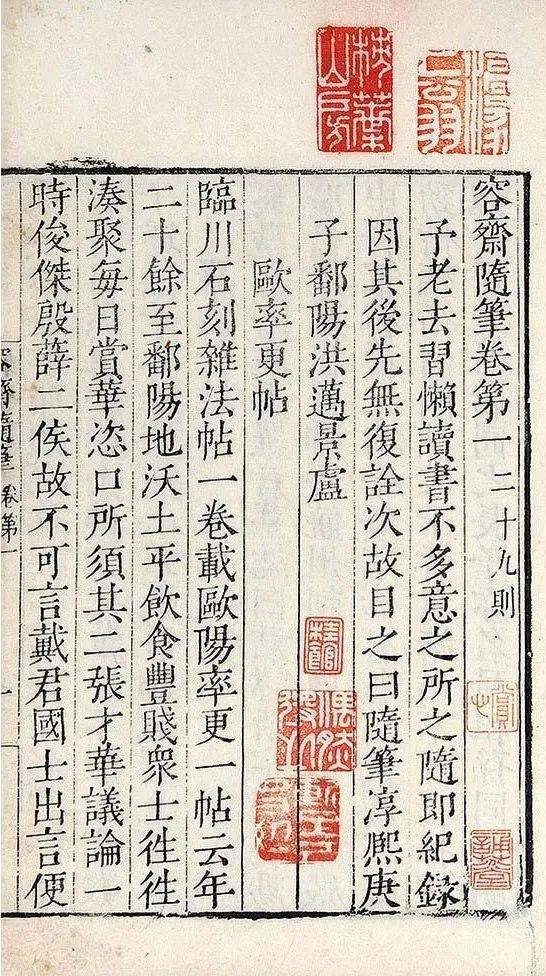

以苏黄为代表的诗人除使用《世说新语》等唐前小说外,还使用唐代小说作为典故和材料,如苏轼《游罗浮山一首示儿子过》“道华亦尝啖一枣”后一连提及四个神仙故事,均出自唐代小说,而其中关于蔡少霞的错误说法,还引起洪迈的辨析(《容斋随笔》卷一三《东坡罗浮诗》),这也可见宋人对诗歌用小说事是很认真的。

《容斋随笔》

于是《玄怪录》的滕六巽二、橘中之乐、三耳秀才,《开天传信记》的麴生,《唐摭言》的饭后钟,《集异记》的徐佐卿化鹤、王维郁轮袍、旗亭画壁,《博异志》的封姨,《卢氏杂说》的烂蒸葫芦,《传奇》的孙恪猿妻,《酉阳杂俎》的月斧,《纂异记》的瑞露等,都作为典故词藻进入了诗歌。这使得唐人小说在后世以另外一种形态得到广泛传播,而不只是见于话本和戏曲的改编。

小说为诗文提供典故这个功能古人早有认识,北宋人为任昉《述异记》作序便说:“皆得所未闻,将以资后来刀笔之士、好奇之流,文词怪丽之端,抑亦博物之意者也。”后序又说“诚可以助缘情之绮靡,为摛翰之华苑者”。

正因为宋人大量用小说入诗,在“以文字为诗,以才学为诗”的诗学中扮演了重要角色,才引起严羽等人的批评,元好问更发出了“曲学虚荒小说欺”(《论诗三十首》之二三》)的感叹。

由于唐宋时期小说与诗歌形成了这种特殊关系,以致后人在谈论小说的一般性的评判标准和价值功能时,便会提到其典故词藻。如四部书中小说和杂史不易区分,《四库全书总目》小说家类二的末尾便说:“今以述朝政军国者入杂史,其参以里巷闲谈、词章细故者则均隶此门。《世说新语》古俱著录于小说,其明例矣。”所谓词章细故,就是指可以入(或已入)词章的零碎典故。

《增订书目答问补正》

《书目答问》是为初学者开列的书单,选目较严,其对小说采用这样的标准:“唐以前举词章家所常用者,宋以后举考据家所常用而雅核可信者。”

对唐前和唐代小说的选取标准是其中多有为后来词章家常用的典故词藻,宋以后则更重视其记载之可信(参见罗宁《小说、典故与诗歌——从“曲学虚荒小说欺”谈起》,《文艺理论研究》2023年第6期)。

唐代小说与诗歌的关系,前人的研究一般涉及:一文献学的研究,主要是从小说中辑佚诗歌,互为校勘资料;二诗歌本事和诗歌史的研究,即从小说中获取诗歌本事、诗人生平等诗歌史信息;三美学研究,如论唐代小说的诗化、诗意、诗境等;四小说学研究,如论诗歌在小说叙事中的功能等(参见崔际银《诗与唐人小说》,天津古籍出版社2004年版;邱昌员《诗与唐代文言小说研究》,中国社会科学出版社2008年版;吴怀东《唐诗与传奇的生成》,安徽大学出版社2008年版),而极少从典故这个角度来考察晋唐小说与诗歌的关系。

实际上,典故沟通了小说和诗歌以及骈文、赋、词曲等不同的文类文体,在小说研究和诗歌研究中均应占有重要位置。

知识和辨订在今人看来不属于小说的范畴,提供典故和词藻在今人看来不是小说的价值和功能所在,显然,现代中国人已经习惯用现代的小说概念和观念去审视古代小说。

现代人心目中的小说大体上就是虚构-叙事-散文,其英文对译fiction就有虚构之意,而现代小说的代表样式长篇小说novel,也是指an extended fictional prose narrative(有长度的、虚构的、散文体的叙事文,见Concise Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press, 1990, p151)。

《汉唐小说观念论稿》

但在中国古代的大部分时期里,广义的小说是指小道不经之说,狭义的作为文类的小说则是古代四部典籍中子部的一个门类,它无关于虚构,无关于叙事,也不一定有人物和情节。

这里应谈谈李肇《国史补》自序的意义,他明确提出了“言报应,叙鬼神,征梦卜,近帷箔,悉去之;纪事实,探物理,辨疑惑,示劝戒,采风俗,助谈笑,则书之”的内容标准,前半所指大致就是胡应麟和今人说的志怪、传奇(恰恰是李肇排除的),后半则是轶事小说以及知识、风俗等,即胡应麟说的杂录、丛谈、辨订、箴规。此后欧阳修《归田录》继承了这个标准,其后序说“大抵以肇为法”。

一直到清代还有人将此视为小说的主要内容,如同治十二年(1873)春明倦客说,“古人小说谓纪事实,探物理,示劝戒,资谈笑”(《金湖七墨》序),民国时范烟桥称赞《归田录》“尤为杂记小说之信而有征者”,复引李肇语,说“此记唐宋以来杂记小说之规律也”(《中国小说史》,苏州秋叶社1927年版),这里的杂记小说,近于今人所谓笔记小说。

范烟桥《中国小说史》

不只如此,民国学者刘咸炘在辨析小说、传记之别时也引李肇之语,认为“此数言者,正小说之宗旨,所以异于传记也”(《续校雠通义》下《四库子部》)。现代人对李肇标准的漠视,正反映出人们对小说这一文类的认识发生了巨大变化。

刘咸炘提出的小说与传记之别这个命题,我们也应该重视。传记和小说在古代是两个关系密切的文类,但在体式和目录归属上并不相同,而今人所谓的传奇主要是指那些传奇化(或具有传奇性)的传记。晚明以来传记和小说有相混淆的现象,《虞初新志》可谓其中代表,后来纪昀、冯镇峦、缪荃孙等都做过辨析,认为小说是“述见闻”的,“不比戏场关目,随意装点”(盛时彦《姑妄听之》跋引纪昀语),不能随意编造情节,而传记(传奇)则相反。

由于晚清以来中国人受西方影响而逐渐将小说看作是一种虚构性的叙事文学,而某些传奇(传奇性传记)看起来也具备这样的特征,于是被纳入小说史的系统之中。

今天回看晚清以来的学术史可以发现,现代以来小说概念和观念的变化(参见王齐洲《中国小说观念在近代的演变》,《江西师范大学学报》2021年第1期),传奇概念和文类的建构,其实是一个现代学术思想对传统的小说和传记重新定义和书写的过程。

一方面古代的小说概念被人们用虚构叙事文学的观念改造一新,另一方面,明清时期用以指称恋情故事的传奇和胡应麟用作题材分类的传奇,经过塩谷温、鲁迅等人的改造和建构,二者在西方主导的文学-小说观念中找到了统一性和互适性,互相强化着各自的现代意义,完成了中国小说史的建构和书写。

在这样的现代小说观念下建立的中国小说史框架内,传奇自然而然地得到热烈的拥抱(参见罗宁、武丽霞《鲁迅对“传奇”的建构及其对现代学术的影响——以中国小说史、文学史为中心》,《江西师范大学学报》2021年第1期)。

《浦江清文录》

浦江清曾经这样说传奇:“我们与其说它们是小说的正宗,无宁说是别派,与其说是小说的本干,无宁说是独秀的旁枝吧。”(《论小说》,《浦江清文录》,人民文学出版社1958年版)传奇作为唐代小说的核心被关注了近百年,在取得众多成果的同时,不得不说这一概念在很大程度上遮蔽和扭曲了唐代小说以及整个小说史的面貌。

近年来反思古今和中西小说概念及文体差异性的声音多了起来,学者们已经作出了一些切实有益的探索,如谭帆倡导小说文体研究要“努力寻求蕴含本土文化之内涵和符合本土‘小说’之特性的研究视角、方法和评价标准”,提出从术语、历史、史料三个维度来进行研究(《论小说文体研究的三个维度》,《文学遗产》2022年第4期);王齐洲提出要清理中国古代小说观念史,强调“我们不能按照今人所熟悉的以‘小说是用散文写成的某种长度的虚构故事’为理论视点,从历史文献中筛选和组织材料,按照这一‘成见’来描述中国古代小说观念的所谓历史,而是要按照中国古代小说观念现有材料的本来面目,去客观地描述中国古代小说观念的发生、发展和演变的历史。”(《中国古代小说观念史论纲》,《江西师范大学学报》2023年第1期);罗宁、武丽霞则分析了小说与传记、传奇三者之间的异同,对传奇概念和相关学术范式有进一步的反思(《传奇、传记、小说——对三个概念及相关学术史的思考》,《中华文史论丛》2021年第4辑)。

《唐五代传奇集》

在小说和诗歌关系这个话题上,笔者还特别提出典故这个维度,明确了小说与诗歌之间存在着以典故和词藻为桥梁而相互沟通和影响的关系,此外还提出“伪典”的概念并探讨其现象,增进了人们对古代小说学和诗学的认识。

浦江清很早就意识到现代的小说观念给研究带来的干扰,他发现今人在界定小说范畴时,“参酌中西的标准,只愿承认胡应麟的前边两类和第三类的一半”,“至于被摒弃的部分,也并不是一无文艺性的。

即如宋人笔记,多数是可爱的小书,惟其作者漫不经意,随笔闲谈,即使不成立为小说,也往往有小品散文的意味,实在比他们文集里面的制诰、书奏、策论、碑志等类的大文章更富于文艺性。

我们觉得假如小说史里不能容纳,总的文学史里应列有专章讨论,以弥补这缺憾。如有人把笔记文学撰为专史,而观其会通,那末倒是一部中国本位的小说史。”(《论小说》)。

浦江清深切地感受到宋人笔记小说的魅力,对现有小说史框架不能容纳它们而感到遗憾,实际上,被现行小说观念和小说史忽略的又何止是宋人笔记。

《全唐五代笔记》

在七十多年后的今天,人们对古代小说的认识更全面了,唐代小说和古代小说研究走到了这样一个时刻——应采取尊重和回归传统的态度,在摒弃现代偏见和尊重古人小说观念的基础之上,重新建立“中国本位”的古代小说学和古代小说史,在和六朝、宋代等不同时代的比较中,重新理解唐代在小说观念和写作实践上发生的嬗变;在和同时代的传记、类书、古文、诗歌等文类文体的比较中,重新认识内容丰富和体类多样的唐代小说,甚至由此发掘出可贡献于一般小说学和文艺学的来自古代中国的思想理论资源。

罗宁:《云仙散录》是伪典小说

罗宁:从《世说新语》到《南北史续世说》(代序)

罗宁:小说、典故与诗歌——从元好问“曲学虚荒小说欺”谈起

孙大海、李鹏飞:唐代小说和传记的文献清理与理论建构——评罗宁、武丽霞新著《汉唐小说与传记论考》

本文刊于《文学遗产》2024年第2期,经作者授权刊发,转载请注明出处。

发表评论 评论 (3 个评论)