苍氏萨满与文化雄心——苍鑫访谈

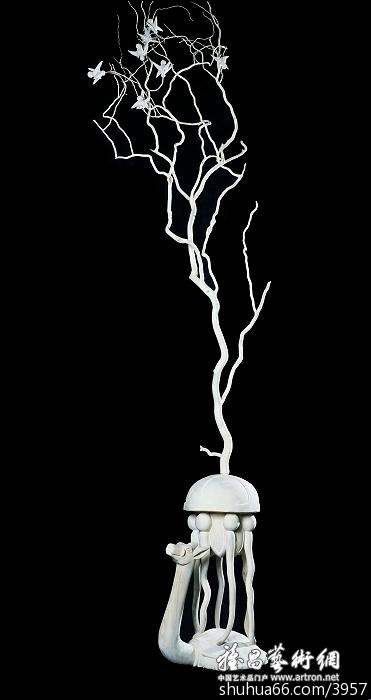

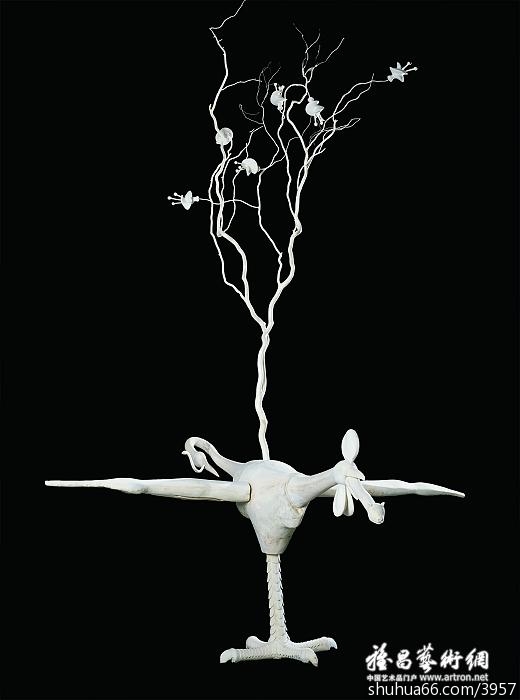

杜曦云(以下简称杜):你今年3月份将在两个大的美术空间里展现这几年创作的综合性作品。据我所知,媒材很多样,里面有电影、雕塑、素描、手稿等。 苍鑫(以下简称苍):我以前的作品你看过一些,都是假设出来的。假设一个东西,然后根据这个假设推演出一个逻辑事实。这个东西呢,我主要是围绕生命现象来谈的。我以前主要是用身体为媒介来表现我的想法。经过多年的思考,我发现拘于某一种形式还是有局限性。于是,这几年用多元化的媒材、形式来把握的想法充分的表现出来。涉及了很多材料,也做了很长时间。 杜:你认为在当代艺术的创作中用哪种媒材并不太重要,根据自己的表达冲动来决定自己用哪一种媒材?以前你是作为一个行为艺术家而知名,现在则手段很多样化,各个领域都涉及到了,而且做得比较充分。 苍:谈不上充分,我还一直在做试验,不知道会怎么样。 杜:你的这些作品普遍有一种宗教感,有一种朦胧的神秘主义气息,与万物有灵论有所关联,而且你有一个专有名词“苍氏萨满”。你可以对它做一个解释吗? 苍:我对几个词汇特别感兴趣:祭祀、仪式、结晶、模型,这也是我近几年的一个思考方法。可以从最早的作品《踩脸》谈起。1994年,我从自己的面部翻模,请观众把它们踩碎。当时是想否认人的一种存在——不是现实意义的存在,而是皮囊的存在。当时有这种若有若无感觉,但不是很清晰。后来也是关于对人存在的身份的疑问,这后来演变为《身份互换》,和不同职业、宗教的人互换衣服。我也用油画来表达,与本·拉登、基督教、佛教、伊斯兰教等不同信仰的人进行身份互换,这些作品可能看过的人不多。我最终的目的还是质疑身份的问题,身份,在某种意义上是这个社会、文明强加给人的。 杜:是一种强行的编码,也就是拉康的从“想象界”到“符号界”。 苍:对!每个人出生时是赤裸裸的,只是一种生命体,没有自己确认自己的身份。你认为你是什么人,其实这只是社会给你的一种功能,你自身不具备这种功能。作为一个旁观者——我一直认为艺术家应该是个旁观者,游离于社会之外——我从反省的角度来观察我们的身份的意义在哪里,并提出身份互换这个概念。 杜:你为什么对身份感兴趣? 苍:这涉及到另外一系列作品《交流—舔》。“舔”的原初出发点是非常本能的。1994、95年,我得了自闭症,自闭时间长了后,我就特别想和人交流。出于一种本能,我就拿起家里随手能拿到的日常用品开始舔,我也不知道这是不是艺术,但让朋友拍摄了。然后1996年就在家里做了个展览。请朋友们来看。随着思考和体验,我发现这种交流很有意思,虽然我只是本能的、莫名其妙的想交流。1999年我又做了《交流系列2》,舔中国的传统文化物品,比如四大发明、金木水火土、丝绸、茶叶等,符号性比较强。后来又做了些与现实有关系的作品,在三亚、海口。在一个超市里,我把几千件东西舔了个遍。后来又做了一个《交流系列4—五体投地》,趴在世界各地的著名建筑物前面,我趴在地上舔,仪式感非常强。发展到2000年以后,我发现行为艺术的现场和古代巫师作法的形式和性质差不多。巫术起源更早,巫师作法呼风唤雨、治病救人、看风水等,他必须调动五官感受,与物体或另一个存在场产生能量的交流,才会“出功”,才能改变某些现状或气场。我是满族人,在没有入关前,满族是游牧、狩猎民族。在艰苦的年代里,他们和动物、植物、高山、大海,森林……有交流。这种人与物的交流时间长之后,他们达到一种物我合一的境界。追根溯源及深思,我开始考虑萨满和行为艺术本源之间的关系,把萨满教给挖掘出来了。萨满教很多流传下来的历史久远的巫术的手段,我借用和转化到行为艺术中来了,比如《身份互换》和《踩脸》。巫师认为身体(尤其是艺术家的身体)是个媒介,是另外一种能量进入你体内之后你“出功”,你不是最终端,你也不是最高级的,而是有更高级的能量在驾驭这些,艺术家其实是在做着被驾驭之后的行为,这是行为艺术家的一个本质。 杜:这是一种“灵媒”意识。 苍:对。然后,涉及到易容术,比如身份互换,萨满师可以转换成任何另外的东西,比如他可以变成另外一个人,变成五千年以前或五千年以后的;可以变成一个蚂蚁,进入蚁洞中;也可以变成一个植物,在沙漠里生存……《身份互换》中其实我想谈的是这个问题,但大家解读大多是从一种社会学的角度,而后者不是我最初的出发点。 杜:你谈的其实是一种神秘主义体验,而不是当下的社会学指向或批判。 苍:对。 杜:。在你即将举办的展览里,我们将看到你的整个神秘主义思想的盛大出场,你主要想展示出来的是什么呢? 苍:当代艺术讲求的是批判性和现实性、当下性、具体性。我的这些作品,其渊源和出处其实不是在这个系统内,和这个没有多大的关系。 杜:其实你是在做一种自我建构的文化认知系统。 苍:是。其实是我在当下对整个人类文明的一种反思。当下的文明主要是西方的理性文明,它成为左右全球的一种主流文明,但我个人看法不是这样的,这涉及到了东方性。这要谈到我们的地域、种族、血缘、我们的文化背景,这就是我为什么要强调我的满族血统和萨满教。我们民族的文化其实与西方是截然不同的,虽然后者现在很强势,把我们殖民了,但我们在以前不是这个样子的。东方人对待人和自然的关系,是一种阳阳平衡关系,人只是存在中的一部分,是自然界里非常微小的一分子。在中国画里即可发现,人在天地中是很小的。从这种文化观念出发,我们如何看待当下人的存在状态,是否西方文明提出的问题就是真知灼见?而我们是否需要从我们的角度提出新的观点,这是我思考的重心。 杜:我想,你的原初冲动可能是:针对西方的理性逻辑思维体系,你想以东方的传统形而上学为资源,在当代语境中转化为东方的、当代的,与西方有所差异的新的形而上学系统。 苍:对,有这个企图,但个人能力很有限。 杜:但你又提出一个词——“数理萨满”。那么,这个数理萨满与我们刚才谈到的区别于西方数理逻辑的东方认知系统有何关系? 苍:提出这个词,是基于我的一种本能。我看过萨满师跳大神,萨满音乐是旋律性的,它没有鼓点和节奏,只有一个旋律。故宫的房屋数量很有意思,是九千九百九十九间半,差一点而不到十。皇帝自认为是天子,他都有敬畏感而不敢用“十”,“十”是神,是另外一个空间存在的东西。 杜:“十”意味着一种完满。 苍:东方的音乐和诗歌也很有意思,中国音乐是时间性的,它以旋律为主,用奇数来表达。而西方的经典音乐是对称性的,比如巴赫的音乐,有鼓点,产生一种空间感,它是一种偶数,两两对应,产生空间,往上升。这从绘画中也可以看到。东西方的音乐,一个用奇数一个用偶数,一个是对应的一个是不对应的。后现代主义的建筑也比较特别,也不是对称性的,而是奇形怪状的。我认为这和奇术里的所谓玄学有关系。古希腊的毕达哥拉斯认为一切的存在都与数有关系,是可以用数计算和考量出来的。我自己也认为,从生命现象到宇宙空间,都是可以用数来表达的,好的艺术到最后是可以算出来的,精密到这个程度。但是,这些可能与人没关系,与另外一个空间有关系。我一直认为数理里面存在很大的奥秘。 杜:你谈到的数理,在你的作品中是怎样体现的? 苍:比如在一个自然的空间里,比如中国的五行七律这些奇数里面,中国文化里常讲到停顿和空白的概念。在古代的诗词里面,两个实词中间就夹一个虚词,这个虚词是真正的存在,而实词只是衬托。生命也是这样,一男一女才能生孩子,这个孩子作为派生的第三者,就是虚的,这就是生命的创造与延续。国画里面留空白,禅宗里面很多空的东西,都与虚有关,或者寂静。无中生有,这是中国的经典思维。 杜:哦,道生一、一生二、二生三、三生万物…… 苍:对。 杜:你即将展出的作品,包括木炭作品、硅胶作品、木雕、铜雕、素描、40米长的手稿(对自己的过去,今生以及来世的杜撰),这与你对东方传统文明的思索以及它在当代的转换有关系? 苍:是。 杜:你的苍式体操,可以介绍一下吗? 苍:我这个想法从《交流系列·四》到世界各地著名的现代和古典建筑做“五体投地”演化出来。我为什么选择世界各地的著名建筑,是因为:从视觉语言上来说,最大的综合性是从建筑上体现出来。建筑要超越于很多东西,因为它慢慢建构起来,有空间和时间感。我认为建筑里包含了人类的文化记忆和信息场。我感觉我在舔的时候,与这些文化记忆和信息场是有交流的,所以作品称之为“交流”。在做这些作品的时候,我发现如何把仪式强化,是我思索的重点。行为艺术很重要的一点就是互动,强调参与、当下性。你必须参与进来,融为一体,才能感受到作品的意义。所以,在2007年6月10号在酒厂的展览上,我请了90多位民工,和我一起来做这个行为艺术。前提首先是他们不能带任何外在的东西,比如首饰、眼镜、手表等;二是要听口令,三要非常安静,鸦雀无声。我之所以要在全球推广,是要让人感受到重复性、寂静性,能感受到心脏,听到喊口令的声音。用仪式的方式表达出来。 杜:你是不是想用仪式化的方式让观者进入一种冥想,然后对人与人的关系、人与世界的关系等获得一种接近于本真的体验? 苍:对。我受到的启发 是因为我看过西藏喇嘛教的密宗磕长头,一家人从西藏青海攒了七年的费用,然后从格尔木用7个月的时间走到拉萨,一步一磕头,叫磕长头。在这个过程里面的体验是很私密的,只有自己能感受到那种虔诚、空寂和信仰,这是不可替代的。在苍式体操中,我让西方人尝试感受到东方性,什么叫东方性:寂静、重复…… 杜: 你想推广你的苍式体操吗? 苍: 已经推广到了4个国家了,今年会到瑞士洛桑的一家美术馆,还有上海证大现代艺术馆等,让更多人知道。 杜:推广的渠道只是限制在艺术空间吗?还是任何空间都可以? 苍:任何空间都可以。 杜:在推广的过程中有想过进行不断的改进和修正吗? 苍:想啊,因为毕竟才试验了一年多。 杜:你刚才谈到,东方哲学承认俗世的人是有先天缺憾的,这与西方现代哲学对主体性等的一种确认是截然不同的。后现代哲学已经在质疑这些东西,比如它提出不缺定性、复杂、混沌、或然……你认为这些与你谈到的东方的哲学有什么关系,有相同之处吗? 苍:是对应关系。比如说宗教的仪式的观念,我认为它可以把精神注意力聚焦的一点,让你穿透这个表面的点,看到真实的存在。我个人认为这是仪式的功能。这种仪式随着自然造化而产生的,不是人为的,它涉及到心理空间。宗教与信仰有关,信仰与心理空间有关,心理空间决定外化出来的仪式感。每个宗教有它所特有的仪式感,这是与它特有的心理空间有关系的。 杜:你对信仰在当代的价值如何评价? 苍:这涉及到中国当下这个具体环境。未来的中国在世界上的影响会越来越大。专家分析说中国在2020年以后将成为对全球局势有影响力的重要力量。一个国家的政治、经济强大以后,与之成正比的应该是文化的强大。美国成为大国,除了经济和军事之外,还有价值观的输出,这是无形的,潜移默化,却更加的摧枯拉朽。中国欲想成为大国,也涉及到这个问题——怎样建立自己的现象,输出何等价值观给别的国家,给人类贡献出什么样的文化价值。艺术家的本质是提出问题,而不是解决问题。宗教信仰对人而言,是本能的心理需求。一个国家或文明在产生的时候,他必须有规则和制约,尤其是道德方面。中国一百年的革命,快速发展,把几代人的心理空间落差拉动特别大,变得不适应这个社会,茫然、焦虑、失落等诸如此类的症候,会全部泛上来。好的方面是积极热情,躁动不已、热火朝天、高歌猛进;坏的一方面是很多规则和价值观都崩塌了。 杜:变成一种价值观上的相对主义、犬儒主义、虚无主义。 苍:对。产生很多诸如此类的畸形价值观。这个时期,是“非常时期”。我认为,每个民族和种族要强大起来,必须经历这个分裂、坍塌期,就是你说的相对主义、犬儒主义、虚无主义。圣贤往往都是出现在乱世。在这个非常特别的悖论时期,才可能出现真正闪光的东西,在各个方面。 杜:你认为作为一个艺术家,知识分子,在当下,我们的任务是努力建构一个全新的价值观、信仰观。 苍:我不敢谈建构什么东西。西方确实很强大,我们反观它时会发现,几乎每隔十年就会产生一个潮流或者一些代表人物,说明西方在不断的调整自己的思维,其代表就是文、史、哲。一种文化要强大,它的文、史、哲要走在任何其它领域的前面。中国现在,做当代艺术的很多人走的非常远了,我们充当的角色是从感性的角度冲在前面来提出问题,我现在也很茫然,不知道这种方式会出现什么样的局面。我们现在基本活在西方的强大影响之下,我们的生活方式、思维方式都基本上是西方建构起来的,我们无法回避它。所以,我想提出一个比较本质的问题:我们用什么方法来转化出一种新的东西? 杜:你有宗教信仰吗? 苍:有,大成佛教的净土宗。 杜:可否谈谈你所理解和体验到的中西方宗教信仰的差异? 苍:我考查了一下,全世界有影响的宗教几乎全部产生于东方。基督教的根源与东方(尤其是远东)有很大关系。宗教的发源地有几大板块,中东、印度、中国,还有很重要的一个板块在埃及,但它现在消失了,只留下了一些建筑,比如金字塔。我一直感兴趣的,为什么有影响的宗教几乎都诞生于东方?一定的地域、人种、语言、人与人之间的关系等,与宗教的产生是有上下文关系的。我认为,有神论是东方性非常重要的一面。这是我对宗教的浅见。 杜:我们都知道,基督文化强调的是逻各斯中心主义,强调绝对的、终极的神或真理,太初有道,道就是神,神只有一个。但古希腊文化信仰的是多神。而东方的宗教,比如佛教或萨满教,又与这些有所不同。 苍:基督教和伊斯兰教都是一神教,有点象一个家族里产生的两个宗教,同父异母,但本质有所相同,它们的争执象家庭的内部之争。但东方的宗教几乎都是多神教。我认为,多神教与万物有灵论有很大关系,全部的宗教都是从巫术开始的,因为它是最古老的。 杜:你是否认为多神教会导致价值观上的相对主义? 苍:从学理上是这样的,但它有一种平衡感,有逻辑上的和谐性。独神教有利有弊,它的弊端就是原教旨主义,不信奉的话就是异端。 杜:它区分的很清晰,非此即彼,没有含混与暧昧。 苍:是,但东方宗教往往是含混的,这是东西方的差别。基督教之前,有诺斯底教,它是多神的。基督教其实从诺斯底教中汲取了很多。祆教,俗称拜火教,曾经是波斯的国教,它也是多神教,而且是无具体偶像的。 杜:我认为,多神教会导致价值观上的相对主义,你认为自己是一个相对主义者吗? 苍:我是相对主义者。 杜:它的合法性在哪里? 苍:平衡感、相互制约。 杜:如果我们能有一个“独神教”的清晰的批判标准,是不是更好呢? 苍:我认为,文明正因此而出问题了。基督教文化基础之上的西方文明太理性了,正是因为它强调一个绝对促在,才出现了问题。这种文明扩展到全球而成为主流文明,工业文明让人类成为地球上的癌细胞,留给子孙后代的是一塌糊涂。 杜:你谈到东方性、信仰、苍氏萨满、数理萨满、物我合一、万物有灵等。我认为,作为当代人,我们可以以形而上的价值观为基底或核心,但生活在特定的时间、空间中,我们还是应该有特定的、具体的应对策略。你认为针对体制的具体剥析是否有必要?而创作作品,是否也不能仅仅是面对天地的一种混沌感悟,而应该针对当下现实情境中很严峻的问题来发出一种细致的、尖锐的批判与针砭? 苍:当然有必要。而且,在用不锈钢做的雕塑等方面,我涉及到一些你刚才所说的问题。做这些作品,我是持这种态度的:一个问题都是要围绕人这个主体(当然,这个主体不是绝对的,绝对的主体是自然),人性应该大于工具理性。 杜:哦,你是否认为应该以价值理性为核心来指导工具理性? 苍:对,应该这么说。 杜:在你这些作品中,你“舔”枪管而让它软化,或者“舔”军刀刺刀,你想具体批判什么? 苍:我强调身体性,人性是第一位的,生命的存在应该大于政治、军事等强权关系。 杜:做一个假设,假如在某一个时代里,我们面对一些很不人性的情境,是否要强调一种参政、议政的动力,参与到具体的当下策略与行动之中? 苍:当然应该,这些我赞成。 杜:在思考东方的形而上的价值观的同时,我们还是要强调一种政治上的参与和制度建设方面的努力,批判与建构齐头并进。 苍:这是最好的。 杜:在希望你能进一步建构你个人的、宏大的、东方性的文化系统的同时,我也希望看到你更多的富有当下批判性的作品。 苍:但愿有! 杜:在创作完这些作品后,你下一步的作品将是怎样的? 苍:目前还不知道,还在做。 杜:根据自己的生命冲动来做? 苍:我是一个很本能的艺术家。

发表评论 评论 (7 个评论)