👆懂不懂艺术都能看懂的象外

以上人物,哪个不是这个艺术项目中的可选艺术家?

〇

雷徕项目“策展练习第七回”海报

雷徕通常的身份是一个艺术评论者,他和阿改在微信平台“象外”上经常一起合作写文章,其主体通常是对一个时期798诸多同期展览的展评。在与雷徕去年冬天的一次见面中,我才从他口中得知,他也是一个艺术家——这是我对他的作品产生兴趣的那个萌芽时刻。然而雷徕的作品究竟面貌如何呢?当我在展览现场面对着墙上海报的时候,我想到这个问题的答案并不在他于Just in Time举行的个人项目的空间之中,而是从之前几个月我们的微信沟通中就开始了。

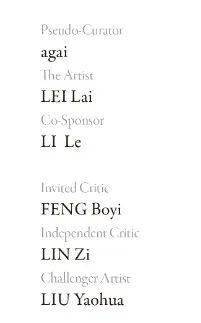

海报右侧被认作为名字的部分截图

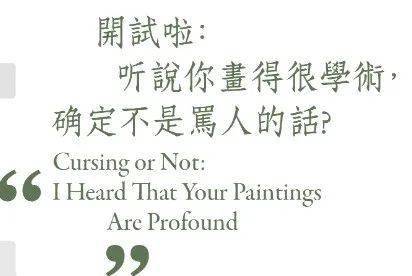

在这个项目的海报中,一些在海报中通常会出现的信息被做出了一些修改。这些修改细看下来很有趣。比如在项目的海报中,其实并没有展览或者项目的名称。唯一一个看上去可能会被认为是名称的部分是海报右侧中部的几行字,其内容是:“开试啦:听说你画得很学术,确定不是骂人的话?”以及英文对应内容:“Cursing or Not: I Heard That Your Paintings Are Profound”.

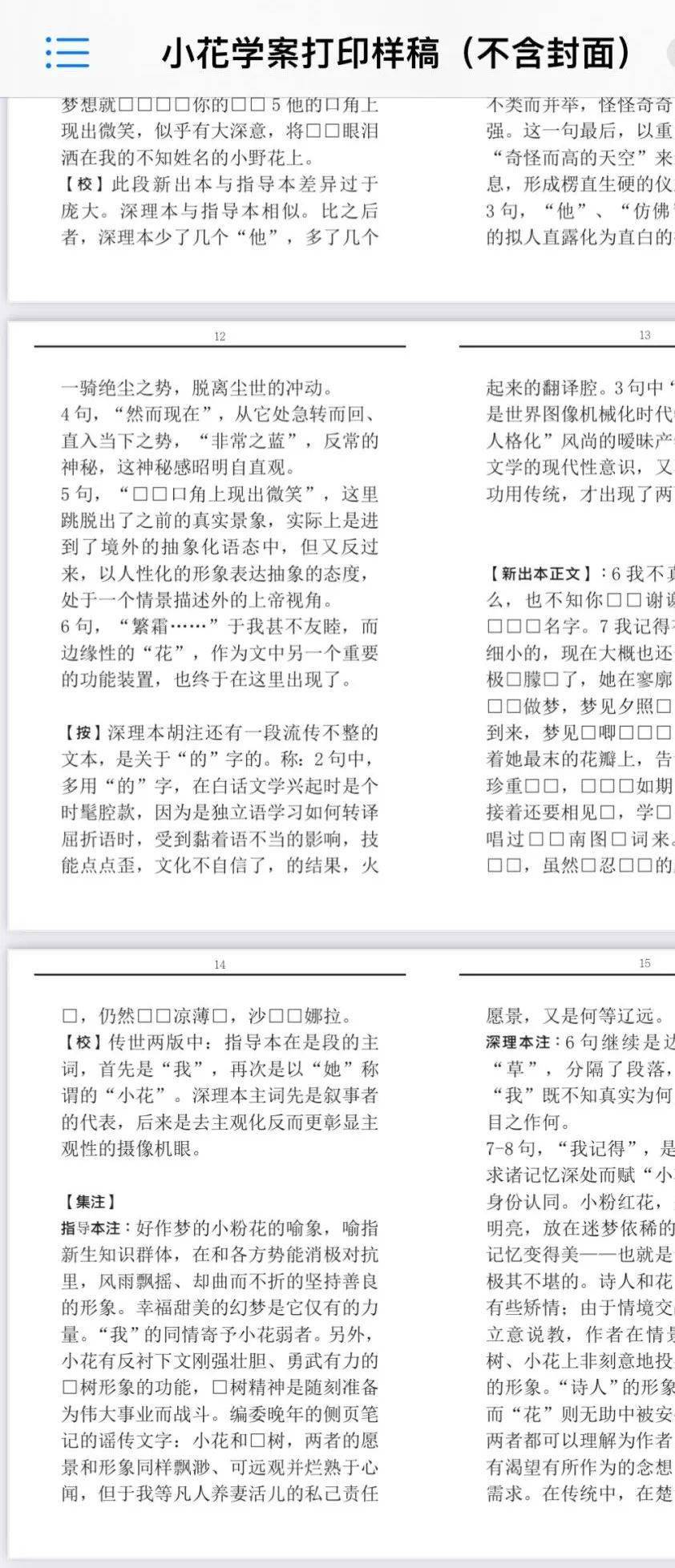

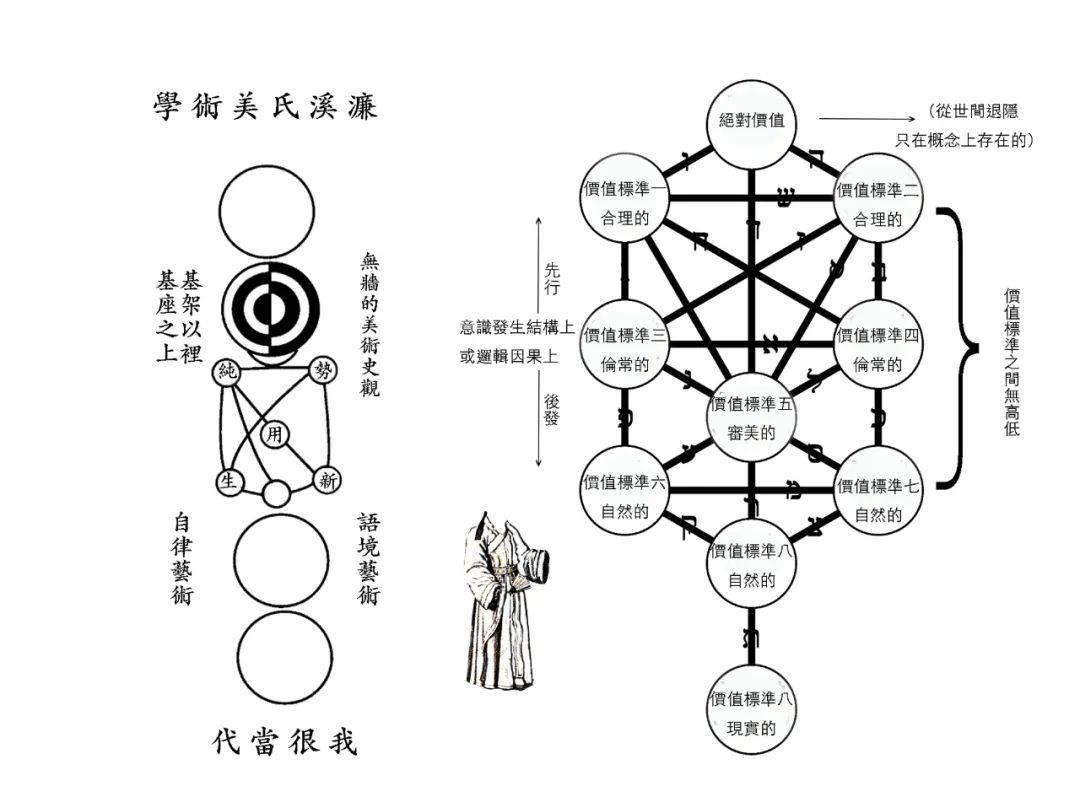

啥叫“学术”?举个栗子:本雅明学专家很“学术”,本雅明很不“学术”(图片来自《蚝镜记忆星丛图像集》)

从文本的内容来看,这样一句高度口语化的内容很难被当作一个项目的名称来看待,何况这个内容中涉及了三个层面的信息:在项目现场出现的“考试”层面;日常话语A层面,以及以这个A层面为对象展开的话语B层面。请注意上述内容的英文对应部分,几乎没有对应中文内容中的任何信息。英文部分直译成中文的内容应该是:“是诅咒嘛:‘我听说你的画是深刻的’”。显然在中文与英文的内容之间存在着较大的出入。但在文本的形式上,英文内容与中文内容保持了格式的一致:都是三行。请注意中文部分中看似出现在话语层面内容并没有引号,而英文文本中却有一组巨大的引号。

所有这些看起来似乎是源于粗心或者恶作剧式的差异(discrepancy)绝非仅出现在海报的这一个细节中;事实上,此类的差异在雷徕这个项目的各个层面,各个空间中都比比皆是。这种差异可以被言说为:原本存在于一个对象中的内容,形式和观念之间的某种一致性和同一性被艺术家撕裂了。艺术家恶作剧式地在形式相同的两个对象中填充进差异化的内容,并且在以这个“差异化的内容”为对象的形式之中,创造出一种“藕断丝连”或误读式的文本,其本质依然是形式与内容层面的差异,也就是一致性和同一性的撕裂。

海报左上方的小字截图

位于海报左上方的小字写着:“策展练习第七回”,并且其下的英文内容与之完全对应,写作:“A Curator’s Practice Vol.VII”。我想,这个信息作为项目真正的名字应该是最有可能的。在左上角的一些列对于展览组织者,主办方等内容的信息呈现中,上文提及的那种恶作剧式差异再次出现了。“假装策展人:阿改”;“真的艺术家:雷徕”;以及“场外专家评审(辅导组)”,“场外专家评审(不同意见组)”和“特邀踢馆艺术家:刘耀华”。

在看似恶作剧式的文本信息下,这些被提及的名字似乎都在雷徕的项目中扮演了一个角色,但这个角色究竟是什么,似乎又是悬置的——如果阿改是“假装策展人”的话,那么真的策展人谁呢?文本中并没有解答;以及,阿改究竟在这在这个项目中充当了什么角色呢?我们亦不得而知——当然我们也可以说,阿改充当的角色就是“假装策展人”。

因为更有趣更复杂的一个问题也出现在这里,那就是我(林梓)的角色问题。我们可曾见过一个展览的海报里写着:XXX将撰写一篇批评本次展览的文章?而在雷徕向我们展示出的设定中,林梓就是要撰写一篇“不同意见”的文章——但“不同意见”究竟是与什么不同?雷徕的画吗?肯定不是。

自从广场上的球形知识分子…………,110x100cm,木板综合材料,2018、2020

后山有只羊 木板综合材料 80x60cm 2019

雷徕在这个展览中展出了若干件架上作品,这些画基本属于油画外加综合材料,其上显示出粗粝的视觉质感,并在绘画性与叙事性之间做出了一个比较好的平衡——我个人是比较青睐的。但如果我们认为雷徕的这个项目是一个画展,那肯定是错误的,也一定就走入了他(恶作剧式地)层层布置的陷阱之中。如果我们再次回到项目的海报中去,我们可以看到本次展览中展出的18件油画作品都以极小的图像颗粒式的方式分布在海报的图像内容之中,比如,在这个“中国文人”的粗略形象中,形象的“双眼”和“嘴”的部分,似乎就具备了一种可以被三个像素块所“能指(signify)”的认知路径。基于此,我认为雷徕此项目的结构可以被描述为:用自己的18件架上作品为材料,搭建出了一个更大的结构。

请感受到观众们的吃瓜热情(图片来自《蚝镜记忆星丛图像集》)

让我们再次回到我在雷徕的这场实践中究竟扮演了一个什么样的角色?我将从我与雷徕在项目落地前几周的一次微信交流作为一个事件的角度来展开阐述。

5月17日是雷徕第一次在微信里向我提到他在7月初有一个个人项目,想让我写一个纯负面的评价,并且可以给我费用。我表示到时候有时间的话我一定到场配合。于是雷徕发给了我三个文件,从标题上看,三个文件应该是从不同的方向对整个项目的三个层面做出了阐释,但因为自己的忙碌,始终也没有踏下心来一字一句地看完。雷徕在微信的对话中说:“其实就是一个逼观众在展览现场做试卷的项目,在项目里内包了一篇对我自己画作的自我阐释”。并且补充道“绝对的挂羊头卖狗肉”。并且雷徕在6月23日与我的沟通中再次强调了“我觉得得补充说明一下,我只是找您写一篇一千多字的短评,其他都是我自己自导自演的戏而已,您别被吓到”。并且雷徕在23日微信中给我打了1000元,我表示了感谢。

太壕了!所以你感到快乐吗?(图片来自《蚝镜记忆星丛图像集》)

那么此时此刻正在写作中的我究竟扮演了一个什么样的角色呢?雷徕在多重层面的设计将我逼入当下自己陷入的境地——这是另一个层面的“逼观众在展览现场做试卷”。只不过这时候做试卷的只有两组人,一组是我,另一组是正在阅读这段文字的你。艺术批评人的任务是对作品展开现象学观察和还原。而对于主体的我来说,我是谁,我是何种身份在很大程度上都决定了我指认什么对象为现象,以及我将从中观察到什么。而当我的角色被确定下来,观者认为自己观察到的内容为何也就被确定了下来。

这也算一种艺术形式吗?

林梓的答卷纸

在此我意识到,将雷徕的作品简单理解为他的一些油画显然是不够的。雷徕的画显然只是这个架构中的第一层空间(他还在一些画的外面包裹了一层薄膜并在薄膜上贴上了一些表情贴纸,从而在这个第一层空间之中又构建了2-3层小的空间);第二层空间应该说是这个在Just in Time中设置的现场,也就是将观者的观念身份与他们作为项目参与者的公共社会身份重叠的这个现场;第三个空间是他的那篇文章《如何以宋诗法入视觉艺术论》以及出现在现场的另一个文本《一朵不知名的小花》,二者的共性是:它们通过对第二层空间的参与将第一层和第二层空间变为了文本,并且通过在自身内容中的叙述风格,在自身的文本中再次衍生出两个叙事空间。在上述的这三个空间之外,通过简单的对于观念的调用,雷徕还创造出了第四个空间,也就是通过冯博一为雷徕撰写的评论,通过林梓为雷徕撰写的批评文章,以及通过刘耀华对雷徕项目现场的“破坏性介入”所产生的文本,以及观者(读者)对于这些文本的阅读和传播。所以此刻正在阅读文章的你就位于雷徕设计的这第四层空间之中。

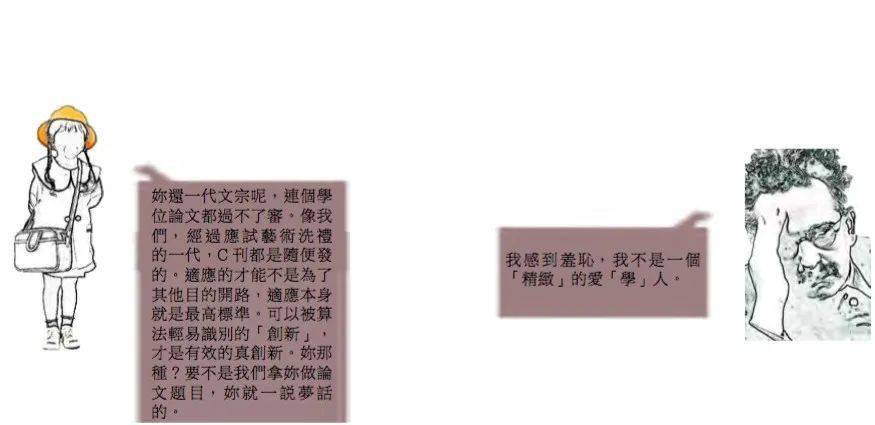

截图为仿文学批评风格的元小说《小花学案》的片段

正如“特邀踢馆艺术家”刘耀华,他的“破坏性介入”等话语中所陷入的悖论式境地一样,林梓(也就是笔者)也注定会陷入“场外专家评审(不同意见组)”话语所带来的立场和身份上的悖论。这个悖论可以被理解为:如果我在这篇文章中批评了雷徕的项目以及他的整个对于空间架构搭建的设计,那么我就等于符合了他在整个项目中对于我的的角色设定,从而我也就“同意“了他对于我的安排,从而也就不存在真正意义上的”不同意见“了。从这个意义上说,真正的“不同意见组”就应该不同意雷徕为我设定的这个“不同意见组”。以及在这里我认为现象学观察的经验帮助了我,因为到此为止,从由雷徕的画所构成的第一层空间,到对于我在项目中角色的设定,都应该被理解为作品的内容,也就是它在空间中展露出的现象。

艺术批评人的身份在我进行的这个写作中陷入了某种巨大的危机,因为原本独立于作品内容的艺术批评人,以及艺术批评人的视角在雷徕的设计中都成为了作品结构中的一部分,我甚至应该说:无论我在这篇文章中写了什么,观点为何,它都不再具备一篇艺术批评文章的意义。因为随着我每一个字的出现,雷徕作品的内容就在我的每一个新的字中延伸。对于雷徕项目的参与中,我始终伴随着如此在身份层面的焦虑。在展览的现场,我在对于问卷的填写中以及在对现场的参与中都做出了一些抵抗——抵抗雷徕对我身份的设计(比如偷走了放置在现场的一本小的印刷物《一朵不知名的小花》)。但此种抵抗最终还是在雷徕付费给我这个层面陷入无效,因为一旦雷徕付费给我,我们之间就产生了一种契约关系,从而“作为乙方的我完成对甲方的服务”这个对于双方角色的设定就变成了雷徕对我施加的另一种设计,而我如果抵抗这种设计,那么我只能拿了他的费用而不产出任何产品,不履行我的角色,那样也就没有这篇文章了——我还是不想那样做。

然而我也知道,只要我的这个文章交付到雷徕手里,他一定会通过撰写评论以及使用多种传播方式将这篇文章文本化,并由此再次开辟一层观念空间出来——这使我以及这篇文章再次陷入了他的设计之中。但在此,我们不考虑以上因素,而是聚焦到我以批评人的视角来审视雷徕的这个作品。这个作品或者也可以称作是这个项目通过不断地将对象文本化来构建至少四个层面的空间,而在每一个空间中,内容的制作者与观察者都陷入了雷徕通过对于文本的调用而强加与他们身上的角色(观念身份)。最终,几乎所有与这个项目相关的人都陷入了雷徕设计悖论性身份之中,并且获得了恶作剧式的体验。这不是一个在结构上常见的艺术项目,它背后输出的也不是一种在当代艺术语境中常见的趣味。在不得不感叹雷徕对此设计之用心及巧思之外,我也感到了他的某种乐此不疲的自娱自乐心态。当然如果在资本社会的现实中,消费本身就可以被看作某种“乐此不疲的自娱自乐”的话,那么雷徕的这场“自娱自乐”还是展现出了相当的经济和智力。对此尽管我在参与项目某个环节中产生过反感或者迟疑,但在这篇文章接近尾声的时候,我还是觉得他的工作是珍贵且值得肯定的。

看来“不同意见组”的场外专家产生的意见也没有那么不同。

艺术家雷徕按:

感谢我们的合作艺术家(林梓:“我就知道,参与你的项目,我也会被你算作艺术家。”),林梓老师的联合创作,这个项目至此终于完满收官。虽然他跳出了预先设定,但他把这个项目理解为一个智力游戏,进行推演,并在最后,以异类的合作方式,让这个艺术项目变得更加丰满、更加深刻。虽然我没有被“批判”,但他的吹捧让我心花怒放,完全忘记了原本的预定。实际上,当来自外部的意外因素取代刘耀华,“介入”了这个项目的时候,个中的一些预想就已经失效了;而现在,林梓部分cover了刘耀华的功能。

另一个幸运的事,是史宇的突然闯入;他担任了原本“分配”给林梓的角色,对我进行了按照预设的“刻薄”酷评。

但是问题来了:史宇的身份,不在我的设定内,原则上,属于自发的批评,他自发地做了结构预设内的行为;而林梓,则在结构预设内做了自发的行为。所以,项目的结果,是在我的“控制内”,还是“控制外”?从结果看,我究竟“被”“成为”了一个开放的人,还是一个独断的人?

(画外音吐槽:你这话认真的吗)

我当然不打算钻牛角尖,思考这些问题,因为我本来不是一个尽职的做题家,哪怕这“题”,是我起的头。我就想扯扯题外话,譬如谈谈职业批评和自发批评之间的差异:职业批评,有些复杂的权衡,它是按一系列规则来辅助判断的;而自发的批评,有较主观的判断,而这种判断里面,包含了作者写作时某种直接的(精神)诉求。前者通常更合理,后者也许会更有真知灼见(或更逼真?)。举个例子,雷徕的“朋友圈云看展”栏目,相对来说,更接近自发,但亦带有少许职业/结构内的成分。以上说法,我假装是上个世纪初的批评理论家、蒂博代说过的老话,没有经过我的二次加工。

可这些说话,和前述事态,除了字面上的联系(结构内/职业 - 自发),难道有半毛钱真实的瓜葛吗?

〇

史宇对《听说你画得很学术,确定不是骂人的话?》进行的“恶毒”批评:

那天去看雷徕的展,一进门就是扑面而来的古法后现代(注1)气息(或者说后现代古法更为准确),总之是激起了我的锐评之心。但当雷徕跟我说评论也是一部分的时候,我感觉似乎是被构陷了,希望不会演绎成“评论在通往名利场上是如何失去童贞的”。当然,该写还是要写,就像每天早上,是憋不住的。

溢美之词我就不说了,聊聊我比较在意的问题。雷徕把这个展览设计得十分复杂,但也因此出现的一个问题,因为涉及的内容非常多,以至于在牵扯中受限,说难听点让我觉得有种又当又立的感觉,这个成因是多方面的,不是雷徕一个人的问题。这个展览给我最直接感觉就是像一个Pad——一种中间产品,Pad本来是想集手机和笔记本优点于一身的,但结果泛用性变得比两者都差,只有在特定情况下才能发挥出全部的效果,我们也能看到每次考研之后海鲜市场上有大量二手pad出现。

一手数据,根据“海鲜市场”官方的算法推荐排序。重材料,不预设判断。这就是俗话说的严谨、学术

我看到了雷徕在把整个展览或者说整个活动做成一个观念作品,但其中又充满了妥协。这种妥协就像雷徕的“幽默”,他的幽默不是让人拈花一笑的感觉,也不是咯吱你让你发笑,是他想咯吱你,又觉得有些不妥,踌躇间说:“要不你笑一笑吧。”然后你就被他这种状态逗笑了。这种状态的感觉来源于我跟他聊天:“你这个画很多都需要专业知识,额外文本才能介入,那普通观众怎么理解呢”“有人做题做得也很快乐啊,这就足够了,每个人都用收获。”但我觉得一个好的作品不是预设观众会怎么样,预设这一步先把观众分层,其实就已经很法西斯了,这似乎是一种通病,我看到有几个艺术家都有这种罚人吃肉(注2)的趋势,雷徕在这里是最温和的。在我的理解中好作品的多义性不是预设的,而是激发出来的,他可能只是一个很小的点,但能散发出无数的线。

雷徕的试卷显示着他的“幽默”,像是对应试教育和小镇做题家的撩拨(还远没达到揶揄),这种强度的冒犯,形成一种独特的路径,让人八大山人(注3)。被贴纸和保鲜膜剥削的画,能让人看出雷徕为了“观念性”让绘画作出让步,但也让我感受到了其中妥协。如果雷徕是一个没有追求的人,“我就是要卖画“,他大可不必做这些繁杂的准备,如果雷徕不考虑销售,他大可不必放原作。这其中最底层的问题就是他用一个具有强烈商品属性的架上作品作为观念艺术的一部分,因为要销售使得两方面都不够纯粹。但我这种想法也充满了问题,以及延伸出了很多问题:

好艺术一定是纯粹的吗?

观念艺术家能卖作品吗?

谁会为观念艺术买单?

啊!当代!啊!现代!啊!好观念啊!(图片来自《蚝镜记忆星丛图像集》)

观念艺术家不卖作品怎么活着?

单纯卖画会降低学术性吗?

画面外的学术性怎么体现呢?

学术性的本质是什么?

是用来提升作品稀缺性的吗?

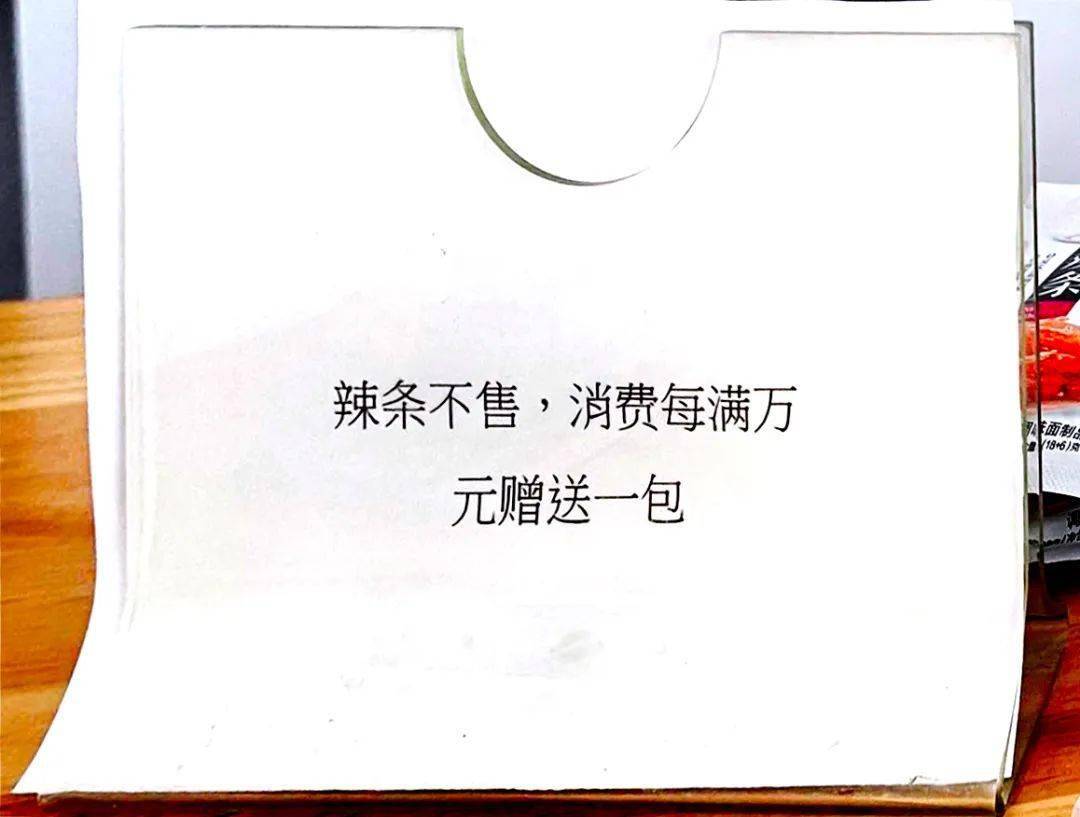

最终,雷徕因为害羞,没能把辣条和画一起打包寄给藏家。当然,作为一个观念艺术展,画作销售情况奇差。

当然我不会像雷徕那样让大家去“答题”,当你看到这些字下意识开始去想,我的目的就已经达到了。

史宇只做了一道题,但因为那道题的分值较高,他有可能没能成功脱离好同学的行列

注(补写注解的人就是挨批的雷徕。忍不住吹槽,为什么史宇的黑话看上去那么多?难道是因为我已经不年轻了?):

1,意思大约是,一板一眼,非常合乎“后现代主义”文艺作品的传统特征,非常学院派的“后现代主义”,呼应项目标题,“很学(yu)术(fu)”,有“做题家”气质。

2,典出《古今谭概· 迂腐部》:

李载仁,唐之后也。避乱江陵高季兴,署观察推官。

性迂缓,不食猪肉。

一日,将赴召,方上马,部曲相殴。

载仁怒,命急于厨中取饼及猪肉,令相殴者对餐之。复戒曰:“如敢再犯,必于猪肉中加之以酥!”

3,朱耷以八大山人为艺名,据说是因为“八大山人”写得潦草,会像“哭之笑之”,“八大山人”的梗,多半是哭笑不得的意思。

雷徕最后的附言:

让我们想象一种潜在的可能性——史宇在写这篇酷评前,和雷徕交流过——他的一部分观点,也是雷徕本人所持的观点——也就是说,雷徕在做某个姿势前,已经预设了对那个姿势的批判,而这个“批判”的被代言道出,也是作品的一部分——那么,史宇说的哪些话,是个人意见?哪些是主动跳进入了“共谋”的“圈套”呢?——不,史宇说的每一句话,都代表个人主见,雷徕仅仅是被动挨批……但是,如果上述假设是真的呢?那这个艺术项目,究竟该算作怎样一件作品呢?

前情请参详:

好讨厌啊,看这个展览之前竟然还要做题!

雷徕:一个玩笑。

热烈恭贺展览《如何以宋诗法入视觉艺术论·雷徕篇》圆满闭幕!

〇

听说这也是艺术?

去小田里的梧桐林下,找小人儿。

刘宏超:笔触。

好讨厌啊,看这个展览之前竟然还要做题!

安哲罗普洛斯。

黑泽明。

在小田里,做大地的艺术

梵高:人体。

贝拉·塔尔。

把艺术拉出圈外

你还可以在微博找到我们

@象外的象外

投稿邮箱

263419055@qq.com

在售好书,请点击阅读原文👇

发表评论 评论 (3 个评论)