上一篇《陈丹青:我不过说了一点可怜的真话》,引来一些莫名其妙的风凉话,这是在意料之外又情理之中的。

我对网络上一些名人风评向来迟钝,譬如对于莫言那种暗戳戳的扛着红旗反红旗、靠抹黑国家讨好老外的论调,是一点也听不懂。

今天继续聊一篇陈丹青。有人觉得前文太追捧,也有深谙陈丹青背景的人认为此人是在国外混不下去,才润到国内吃起青年导师、专给年轻人烹制鸡汤的烂饭,要其他读者理性看待。

那就理性一下,看看陈丹青对年轻人的态度到底是怎样的,现在变化到什么程度。我以为这都可以从平遥那场映后交流活动的破圈回复的分析中得到答案。

每隔上一段时间,就会有一段功成名就的老前辈致年轻人的金句截图或短视频大面积传播。这方面,《十三邀》《人物》《我在岛屿读书》等深度访谈节目、平面报道、综艺节目是主要素材来源。

在这些访谈中,最后的话题总要引向关于年轻人,有时节目组或访谈者会把现场一个年轻的工作人员推出来,让他们提问。希望老前辈点拨几句,指一下人生的方向,假如十分为难,那就讲几句体己话,安慰安慰。

大部分时候这些老前辈是配合的,理解的,乃至同情的,他们愿意多说一些让当下的年轻人感到并不孤独的话。你们不容易。你们太难了。这种场面让人看了要流泪。近两年《十三邀》就贡献了不少此类老者给年轻人的智慧箴言。比如出版家钟叔河,现当代文学研究泰斗钱理群,历史学家许倬云,等等。

对于对现代年轻人无法改变现状的无力感的问题,92岁的钟叔河说,面对自己和历史有很多东西不能无法改变,那就去面对它,做自己能做的事,去读书,去思索。我没有勇气去讲自己想讲的话,但我绝对不讲我不想讲的话。

84岁的钱理群则认为,现在年轻人能够感到困惑,反而是一个好事,这是一个为未来四五十年的生命寻找自己的人生命题的恰当契机。这总比觉得什么都挺好要正常。另一方面,他觉得自己没有权利去批评指责年轻人,也没有权利跟着他们走。他给自己的定位是一个提问者而非人生导师,在年轻人真的需要帮助的时候,去帮上一把。

93岁的许倬云站在一个历史学家的高度去回答现代人找不到人生意义这个大哉问。许倬云以小儿麻痹之躯闯荡出一番学术事业,这让他尤其看重个人的力量。他说,别管外边乱成什么样,要找到自己的归宿和理想境界。你不自尊,谁来尊敬你?

许倬云是个忠厚长者,《十三邀》正片之外,还花了许多时间详细答青年在线提问。视茫茫,发苍苍,诲人不倦。爱护青年之心令人动容。

即便是文学界顶流余华,潦草小狗搞笑段子手之余,也不免在年轻人的问题上正色起来,充满同情。他说时代变了,在他们那个年代,努力工作,有上进心,一定会得到回报。现在如果有人这样告诉你,那是鸡汤。他对初次听说的流行文化有近乎直觉的拆解能力,孔乙己脱不下的长衫?本质不就是就业困难嘛。举全家之力念了个大学甚至硕士博士出来,干一份中学毕业就能干的工作,能没有落差吗?但他还是要给出一点光明的尾巴,就像初登文坛时,期刊编辑对他要求的那样。他说,当你遇到困难的时候,意味着什么呢?意味着你要进步了。

啥也别说了,当代年轻人可以一无所有,但不能没有余华。

例子就举这么多。听这些早就功德圆满财务自由的老前辈还能设身处地理解年轻人的处境及困境,除了瞬间破防热泪盈眶,还能怎么办。

也有人不想加入这种煽情兮兮的《艺术人生》时刻。

我看最近《人物》有一篇对90岁老作家王蒙的采访报道,老规矩,最后采访者想要用苦逼的年轻人问题给这篇访谈稿一个漂亮的伤感的 ending。万万没想到王蒙两手一摊,惭愧,我不懂现在的年轻人。采访者有朱军老师的气势,不问出点便于传播的戳中人心的金句怎么行:

你怎么理解年轻人的丧文化,你想了解年轻人、和年轻人在一起吗?你想对现在困惑的低落的年轻人说点什么?

王蒙真是被逼得没办法,什么丧文化,我看就是娇气包。他认为一代人有一代人的问题。没好直说的是,就你觉得难,谁没年轻过?青春万岁,要争朝夕。哪有时间躺平?当然,老前辈嘛,还是要以鼓励为主,不抛弃,不放弃。

王蒙还是委婉的,要说大胆发言,还得是今天的主角,陈丹青。前两天在平遥电影节一场映后交流中,他对现场一些年轻人的热情提问的回答也破圈了。

我先是看了一下文字版。给人直观印象是,提问不能叫提问,大部分是自我感动的个人经历陈述或追星式发言,通常是漫长“提问”后,陈丹青简洁明了给出几个字回应:

牛逼。我也不知道。我也很困惑。你蛮激动的好像。傻孩子,没问题。

不是长者的谆谆教导和口苦婆心。话说得很酷。也行,钟叔河钱理群许倬云那种颤颤巍巍的谈话,年轻人受用。70岁陈丹青的酷哥派头十足的直言不讳,年轻人更要引为知己。

后来我又到网上找到这次映后交流的完整视频,陈丹青一再cue 观众多向《局部》导演谢梦茜提问题,但是台下观众感到拥有一次在偶像面前自我表达的机会殊为不易,自顾自说起自己的经历和感慨来。当一个观众说完,陈丹青很快接上去一句“牛逼”“谢谢你,我也不知道”。说时眼睛已经在寻找下一位举手的观众。

我是不知道这个视频里的回答如何鼓舞人心了。就因为陈丹青能操几句粗话?难道从中看不出他的不耐烦吗?提问者漫长的发言后他不做任何展开很快刷短视频一样滑过去,是不是更像泼向提问者掏心掏肺一腔赤诚两包热泪的一杯冷水?

别误会,我一点不是在指责陈丹青。我想说的意思是,陈丹青的不耐烦,接近于不回复的回复,看上去似乎是不想屌年轻人,本质上说,是有点绝望。他绝望的是这么多年过去,年轻人的问题还是那些问题,多年前向他求教的年轻人和现在向他求教的年轻人,简直没有分别,还是一样苦哈哈的忧伤的年轻人。

陈丹青是因为他的绘画创作,他的随笔写作,更是因为他在社会文化问题上的针砭时弊犀利发声,才赢得今天的世俗名声。且其中许多议题都和年轻人息息相关。他为他们仗义执言,冲冠一怒。这是他自2000年归国后一直受到各个时段年轻人追捧的主要原因。

陈丹青和上述其他德高望重的老前辈老艺术家最大的不同是,他至今一露面,一张口,仍有鲜明的年轻人个性。这种个性就是,不买账。

我看映后交流视频,说到他这次放的山西出土壁画纪录片《线条的盛宴》一开始被各个视频平台拒绝的经历,最后没办法,放到了投资方理想国旗下的“看理想”APP 里。下面这句就好玩了,看理想是个小站,喜欢装逼的人才去看。然后说台下可能就有很多装逼大师。

哈哈,在这个知名老前辈要对脆皮年轻人脆弱的内心严防死守大气不敢喘的当口,陈丹青还是敢幽上一默,开一句有那么点锐度的玩笑。

陈丹青是我们还有公共知识分子这个词和对应人群以及这个词尚未被污名化的时候,最有名的公共知识分子之一。我们都知道他的出道故事:因僵硬的教育制度,他四年没招到一个满意的研究生(满意的学生总因政治或英语差一点无缘录取),随后上书陈情,无果,最终愤而辞去清华美院教职,引起社会反响,从此就有了个持不同意见者的媒体形象。

这事发生在2000年到2007年。七年教学生涯后,挂靴而去。彼时任广州暨南大学艺术学院院长的张铁林消息灵通,请陈丹青吃饭,酒饭到耳酣处,张铁林说,丹青你来吧,美术这边你帮我管管,全按照你的意思办。陈丹青问,可以不考政治和英语吗?张铁林无话,喝酒喝酒。

自此陈丹青成为无组织无单位无头衔的个体户。媒体不会放过这个语不惊人死不休的宝藏男孩,讲演、约稿不断。那时他不过四十来岁,正是年富力强唾液分泌旺盛的年纪,每到一个高校演讲先是连退三步,自谦道“我向来不会做演讲,我都不知道要说什么”,真讲起来就是一顿结结实实的有备而来的强力输出。

这些演讲稿和访谈稿积攒到一定数量,就成了一本本书,《退步集》《退步集续编》《荒废集》《草草集》《谈话的泥沼》,书名一再贬低自我,一再后退,退到尘埃里。而翻看书中内容,方理解这不过是百米短跑的起步蓄势,有些话说起来真是有“去他**,就这么说了能怎样”的撞南墙气概。

有人惊呼,陈丹青写得文章读起来也太犀利、太痛快了吧,他认为大惊小怪,他就是如此性格,如此说话,也如此写文。他反问,会不会是大家活得太不犀利太不痛快了?

正是如此。我们现在不是不犀利不痛快的问题,而是太窝囊太憋屈太没有尊严的问题。

我们都是没有身份的人。陈丹青一言蔽之,在中国,什么是没身份?没单位没工作没钱没权,就是没身份……这一关很难过的。他说,我最怕看见年轻人自卑,可是我们的教育就是让你越来越自卑。

早些年,陈丹青也是不放过任何一个机会,试图向年轻人多说点话,多给他们一些建议。但是他特地留出的互动时间,常被这些“怎么找男朋友”“怎么看待剩女”等烘气氛的问题给打岔,他也有东拉西扯的好口才,就这样皆大欢喜浪费掉一个个认真交流的机会。

现在的情况稍有不同,本质一样。年轻人的提问从社会转向自己,变成“我很苦闷”“没有人理解我”“什么是艺术”“要坚持画画吗”。这些老问题他也不知回答过多少遍,后来发现正经回答年轻人听不进去,听了也不当回事,那就用你们能听懂还能听得兴奋话来讲吧。

什么是艺术?艺术就是装逼。你看我现在就是装成了。

再到今天,逗闷子也懒得逗了,当不同的年轻人同一波问题袭来,什么是艺术?

答,我也不知道。下一位。

陈丹青祖籍广东,生在上海,文革期间下放赣南插队,八十年代远赴美国,九十年代去到台湾,千禧年后回到北京,是一个吃过苦受过罪,走过世界见过世面的人。纽约十年解放了他的天性和思维,教育了他什么是个人尊严以及这个社会对个人尊严的重视程度。

要说话,要抗争,年轻人得有年轻人的样子,什么也没有活出自我重要。回国后发现国内青年人不是那么回事,一个个都太乖了卧槽。但是他表示理解。虽说一代人有一代人的问题和难题,但拿自己年轻时候吃的苦来和今天年轻人的困境作比较,要在吃苦程度上表明自己的优越感,像有些老资格老前辈做的那样,这种傻逼事他从不干。

可是关起门来,他面对记者或伏在案头,回忆彼时正年轻的时候,记者问,你对生活悲观绝望过吗?你想过自杀吗?

这个问题扔给当下任何一个年轻人,都会有一通十分钟不打结的热泪流淌地痛说。陈丹青只有一句,我他妈活都来不及,我跟蟑螂们一样呢!

回到平遥那场映后交流活动上的破圈陈式回复,我想陈丹青那一刻在想,我知道你们都很不容易,可怎么你们就认了输、动不动要哭、脆弱成这样呢?拿出一点生命力给我看看。

应该说起码在今时今日,陈丹青可能陡然发觉,他已经和当下的年轻人无法交流了。该替年轻人说的话他说得够多了,明知无用,骂也骂了,得罪也得罪了。现如今,他宁愿沉默一点,这既是对社会多年积弊得不到解决的静坐示威,也是对当下年轻人哭哭啼啼没有一点个性强度的怒其不争。

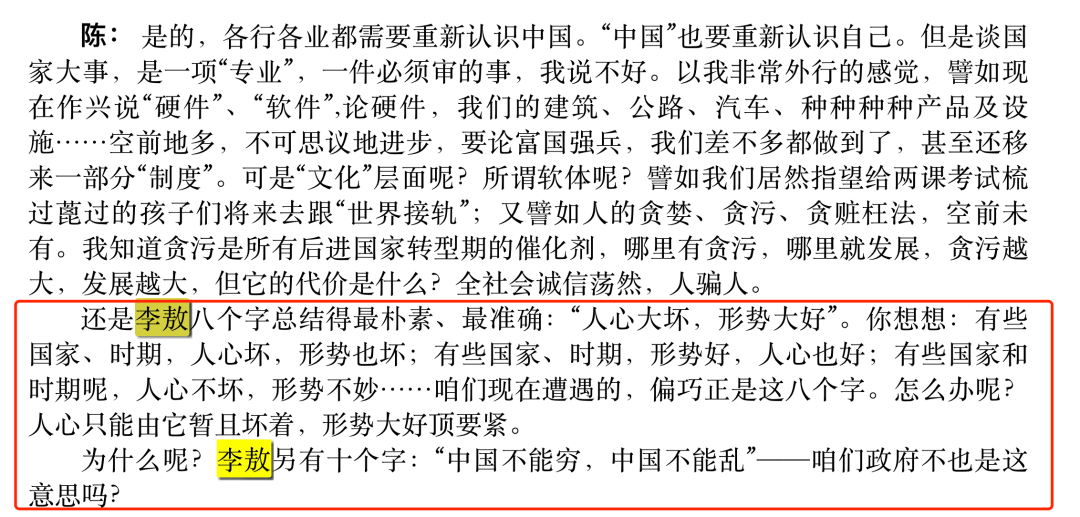

我在翻阅陈丹青著述时,有一个令我微微吃惊的发现,他会在讲演或文章中经常引用李敖的话。我吃惊的地方是,李敖这个文学自大狂,早就不是一个自认为深刻和严肃的读者或作者会提及的过时人物了。

我少年时是李敖的热心读者,不用多想,我立即明白过来,为何陈丹青会高看一眼李敖。我曾在文章中说,李敖活出了中国知识分子的理想状态,有与当权缠斗牢底坐穿的骨气,有一人一支笔就是一本刊物、一个出版社的勤奋,有写一本禁一本禁一本写一本的百折不挠毅力,有虽千万人吾往矣白话文前三名都是我的张狂个性。这样一个知识分子形象,我想也是陈丹青十分向往而不能至的。

如果有机会单独谈李敖,我想陈丹青一定会向现在的年轻人推荐年轻时的李敖的一篇文章,它的名字叫《老年人和棒子》。这篇雄文是台湾六十年代文化论战的重磅炸弹。它主要论述的是,新老之间如何妥当的得体的不起事端的完成交接,让青年人有尊严地登上历史舞台。投放这枚炸弹的时候,李敖26岁。

诚然,上世纪六十年代台湾年轻人李敖面临的问题和我们有很大不同,但把严峻的问题放一放,我们现在的年轻人,读书人,或者知识分子,是不是也可以有年轻的李敖那种不买账的头铁精神?

现在当这样的一群年轻人来问70岁的陈丹青要他手中的棒子相助一臂之力的时候,他到底该怎么交出去、又能交出去怎样一根棒子呢?

这是我从陈丹青在平遥映后交流活动中的破圈回复里,一点不揣冒昧的解读。

发表评论 评论 (1 个评论)