近日因偶然的机缘,得观杜华的水墨作品,初读即觉粲然眼明:杜华笔下的水墨世界,透彻玲珑,豪放与婉约,空寂与喧闹,具象与抽象,奇妙而和谐地统一于“荷”这一艺术母题之上。其色墨之斑斓,似云霞散绮,炜烨流辉;其风神之逸宕,如云集水散,意态天成。沉浸徘徊间,忽忆起晋潘岳《芙蓉赋》咏荷之佳句:“光拟烛龙,色夺朝霞,丹辉拂红,飞鬓垂的,斐披赩赫。散焕熠爚,流芬赋采,风靡云旋,布濩磊落。蔓衍夭闲,发清阳而增媚,润白玉而加鲜。”由此暗忖,借潘岳赋句来暗喻杜华的水墨荷花,不亦宜乎?

从表现形态上看,杜华的水墨可大体分为三类:1.荷的意象形态。这类形态以彩墨清荷系列为主,其造型拔乎俗流,迥出意表,在“离形得似”、“不似之似”间驾驭笔墨;2.荷的具象形态。画家心裁别出,以欧洲古典丹培拉之写实技法,直抉宋画的写真肖物之境,意图将古典油画的崇高静穆与宋画的雍容雅致合为一体;3.荷的抽象形态。此类图式的造型避实就虚,略形质而彰神采,在弱化乃至解构传统笔墨程式的前提下,以泼墨、泼彩的方法拓展、延伸水墨材质的表现力。有趣的是,在这个系列中,荷的固有意义并未随物象的隐匿而消散,反而在抽象结构中被赋予了形而上的意味。近观上述三者,若细心体察,可以看出杜华对荷之形象的营构,实则采用了观物取象的方式,其间既蕴含了画家对客观事物的理解与把握,也鲜明地折射出创作中心物关系的变化。我的解读是,正是依托于心物关系的变化,杜华的水墨创作才能自由地游移于“意象——具象——抽象”三者之间;反过来说,意象、具象与抽象,从本质上讲,就是画家面对荷之物象时所呈现出来的不同的心物关系。这个看上去颇为复杂的艺术方位与路径,在我的眼中却很单纯:杜华以取象所悟为核心,分别在意象生成、物象呈现和抽象形式三个层面上完成了荷之图式、形态的现代性转换。与此同时,杜华从三条途径所展开的水墨实验也各有所获,分别建立了意象、具象和抽象三种水墨语言新体,将水墨的表现力提升到了一个令人惊诧的高度。

从另一个方面讲,杜华艺术方位的抉择也是对当下水墨走向辩彰清浊的结果。20世纪80年代以来,当代水墨多元纷呈的局面几可用“乱花渐欲迷人眼”来描述。单就“新水墨”而言,就呈现出裂变式的图景:“表现性水墨”、“抽象水墨”、“都市水墨”、“水墨装置”等各执一隅,取向迥异。在这里,需要提醒的是,所谓“新水墨”之“新”,既非立基于传统文人画式的“道体”求索与风格嬗变,也非新中国以来既有水墨“语体”的更替与图式转换,而是在去传统文化价值体系,去意识形态化的基础上,以回归水墨本体名义而进行的一次视觉形式体系的重构。因此,我有理由将其称为“反叛”的艺术。必须承认的是,如同历史上那些著名的艺术革命一样,“新水墨”也标示着中国当代艺术中最具活力,最富有生气的部分,这也是那些天才的、且具“反叛”野心的艺术家们纷纷加入这一行列的原因。然而,当我们看到新水墨在视觉形式方面取得的令人眩目的实绩时,也无法忽视其困局所在:与传统文化价值体系及水墨传统切割所导致的精神瞀乱,已使其举步维艰。

在水墨多元格局中观察杜华的艺术,不须细究便可得出这样的结论:杜华的水墨探索,居于新水墨与传统文人画之间。一方面,她不拘一格地借鉴新水墨艺术的泼墨、滴洒、构成、偶发性、随机性、笔触、肌理等元素,释放出表现主义式的自由书写与奇诡变化;另一方面,又以“善行无辙迹”的笔墨,营构出传统水墨般的澄澈空灵境界,发抒出传统文人式的玄远清虚的情怀。

应该说,杜华兼取文人画与新水墨的取向,充满了哲学家的慧识与艺术家的敏感,是最为机智的抉择之一。问题在于,杜华的艺术取向,是出于本真天性,还是出于理性思考之上的文化谋略?这是一个值得回味的问题。对此,我的回答是两者兼而有之。

杜华的彩墨清荷系列,最为接近文人写意的传统。或者更准确地讲,这个系列的作品传承并重释了文人画的两个美学基础:首先是坚守并拓展以“荷”为象征的“比德”观;其次是以书写性笔墨再构“荷”的时代意象。

作为儒家的自然审美观,“比德”说主张从伦理道德的角度体验和感悟自然美,寻求山水花木、鸟兽鱼虫等形态与人的精神的同构、对应与共鸣关系,借以象征人格之美,而屈原的《离骚》则以“香草美人”构筑了一个奇幻而凄美的道德人格之象喻世界,深化了儒家的“比德”观。在“以儒化民”的文化传统中,中国文人在花草林木中寄予了丰厚的人格理想,使之成为人格理想的经典性喻体。宋儒周敦颐有感于荷花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远溢清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”的“君子”之风,而作《爱莲》说,直接将“荷”推向了人格美学理想的巅峰,“莲”遂成为文人画家笔下长画不衰的题材。杜华笔下的彩墨清荷,以莹润清冽的墨色延伸了文人写意的虚旷清逸,却拂去了文人笔底的惆怅与颓唐,花叶怡红快绿,内实而华光四溢,舒卷与挺拔间,发散出抱朴归真的时代人格理想。毫不夸张地讲,这个系列的作品称得上当代版的“比德”之作。与此可以媲美的另一成果是,以“比德”为旨归,杜华以书写性笔墨构建了体例近于完整的荷的新意象造型体系。稍对杜华作品有了解的人都不会反对这样的看法:她的新意象造型是深植于传统意象造型体系之内的。明确一点说,那就是传统的“观物取象”、“立象尽意”以及蕴含于其内的悟玄证道方式,是杜华建构新意象的基点。而所谓“新”,则是指在彩墨清荷图式中融入的杜华的新视觉感受,以及由此而创生出的新结构、新形态、新构图乃至新意境。值得称道的,还有杜华“援书入画”的造型方式。在杜华作画的过程中,书写性笔墨不仅保证了意象造型的离形得似,蹈乎大方,而且还以半含皴意的线条,勾染一体的用笔,尽显点划波磔之美。杜华在荷梗、茎等处,用笔多刚柔、衄挫之变,而荷叶、背景处则笔力翻转腾挪,以纵横争折的变化,烘托出花朵、蕊珠勾勒着色的典雅与工细。展卷细读,但觉神韵迥出处,一股清刚雅正之气斐亹于笔墨之外,令人深觉杜华之荷尽得离奇奥窔之妙,又灵裁别寄,风规自远。

如果说杜华的彩墨清荷重在抒发文人的写意精神与趣尚,那么,其重彩花鸟则直抉宋画美学之三昧。在这个系列中,杜华作了一个大胆的构想:在欧洲古典丹培拉画法的基础上,合璧宋画与西画的写实图真之法,以开当代花鸟之新域。这个想法多少有些异端,无论从美学上还是从技术上看都是如此,但其价值却难以估量:在这里,杜华不仅为我们恢复了两项已经丢失的文化遗产,而且让我们在文化层面上重识了它们的异同以及两者合璧的可能。从文化性质上讲,宋画之写实,仍以缘物寄情的诗性精神为旨归;而西画之写实,则以复现客观对象的科学主义为鹄的,两者同在图真,异在终级旨归与精神。在杜华看来,宋画与西画的体用之异同,正是两者合璧的基础。在创作中,为高度逼真再现花鸟之物象,杜华大量运用丹培拉技法,并植入宋画的构图、造型,间或穿插书写与文字,两者不断地融合中,渐近宋画的雍容雅逸和深醇高古。在这里显而易见的是,所谓宋画的“复现”,究其实质,实际上是新体产生的过程——这也是杜华的最终目的所在。杜华的构想与实践,不啻为“中西合璧”的途径与方法提供了全新的思路。纵览这个系列的作品,就阅读的感受而言,我以为它是双重的:既能体味出宋画美学的古雅清逸,亦能感受到复归诗性精神的当代人文渴求。

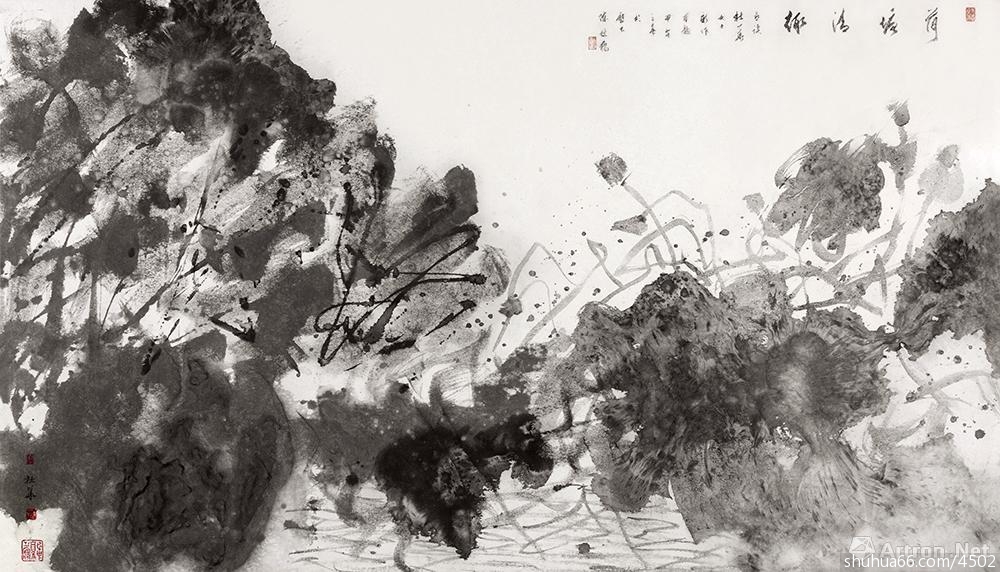

在杜华的三个水墨系列中,以运用泼墨、泼彩所营构出的抽象水墨形态最能彰显出她不蹈故常的自由创造精神。依我的分析,杜华之所以痴迷于水墨抽象结构的探索,是基于两个相互关联的原因:新时期以来水墨多元化探索所形成的创新性逻辑,以及西方当代艺术尤其是抽象表现主义的影响。关于后一个原因,我要稍作解释。一般而言,对抽象表现主义的借鉴是构成新水墨抽象形态的主要方法和途径。然而,在这一过程中,许多新水墨画家并未意识到,他们从抽象表现主义中所获甚丰的观念与形式,恰恰来源于以中国为核心的东方。我之所以强调这一点,不单单是因为它对新水墨的发展至关紧要,还因为杜华比同代艺术家更早地领悟到了这一点。据我所知,杜华一直信奉这样的观点:战后美国抽象表现艺术的兴盛,在很大程度上取决于由东方禅宗、神智学、道家思想和书法笔触、水墨等所构成的亚洲维度。萨姆·弗朗西斯、罗伯特·马瑟韦尔、波洛克、大卫·斯密斯、托比等人的油画、水彩、综合材料作品,深刻揭示了东方哲学、艺术这一跨文化话语如何启示了战后美国的创造性文化。以此反推,可以毫不费力地得出这样的结论:在中国传统水墨、书法中蕴藏着丰富的现代性资源与元素。我以为,上述所论可视为杜华执着于抽象水墨结构探索的认识论前提,而将“泼墨”、书法笔触等加以现代性转换,则构成杜华抽象水墨体系建构的方法论。

从杜华近期作品中,我们可以看到上述认识与实验所带来的结果:泼墨的偶然性与色墨互渗的随机性,整体图式的饱满性与点线交织书写的空灵性,在画面上获得了高度的和谐统一,其气韵之天机流荡,墨象之动静开阖,无不卷舒自如,迥脱廉纤。其自尔成局之妙,殆如卢敖之游太清,列子之御泠风,道机禅趣沛然。

深读杜华三个系列的作品,又想起李日华在《紫桃轩杂缀》中所言:“与天地生生之气,自然凑泊,笔下幻出奇诡”。的确,读杜华的作品常常身不由己地被带入这样的超自然景观中:色墨的自由分合、聚散而形成的或幽邃神秘,或空灵恍惚,或斑斓诡谲,或苍莽雄奇的多样变幻图景,譬翕张而气作,犹吹煦而传声,其意境之空明,犹如冰壶澄清,水镜渊渟,直抵“与碧虚寥廓同其流”的玄远之境。无尽的诗性特质与新水墨形态,不但成功地维系了中国艺术寄言出意、目击道存的精神传统,而且在形式层面上满足了当代视觉审美的诉求——我之所以将杜华水墨的美感称为空明之美,正缘于这样的读画感受。

我一直坚持以为,水墨在全球主义时代会普世为国际性的画种,而这一点正在被杜华作品跨文化推进的事实所证实。近年来,杜华的作品一直处于国际化的阅读情境中,其况之盛,既是对杜华多年探索所获实绩的肯定,也预示着水墨这个古老画种全面现代化、国际化的伟大前景。

2016.3

发表评论 评论 (4 个评论)