艺术家简介

林存安,中国美术家协会会员,安徽美术家协会原常务副主席,中华文化促进会主席团成员,合肥中华文化促进会主席,安徽大学兼职教授,安徽省书画院特聘画家。2002年以来先后在韩国大田、中国国家画院、恭王府、广州艺博院、珠海古元美术馆、安徽省博物馆、亚明艺术馆、皖西博物馆等地举办个人画展。西泠印社、广州艺博院、安徽博物院等艺术机构均有其作品收藏。《美术》、《美术观察》、《光明日报》、《人民艺术家》等作过专题介绍。出版有《林存安中国画》,中国高等美术院校教学范本精选《林存安作品精选》专辑。先后主持策划了经典回顾,现代思考中国画展及理论研讨会,安徽八老中国画展等多项活动。与武中平主编的《新安画派》获安徽社科类一等奖。

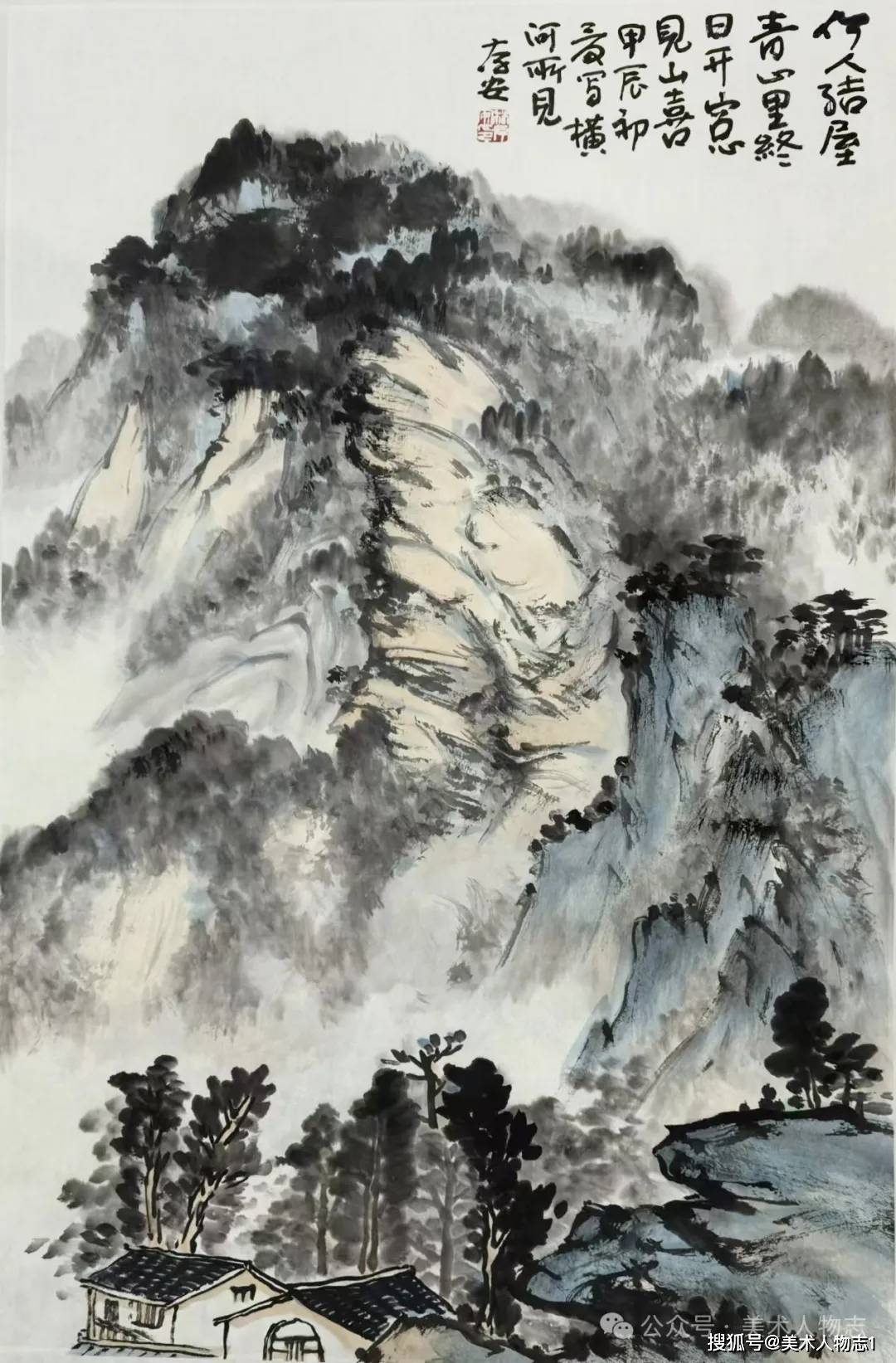

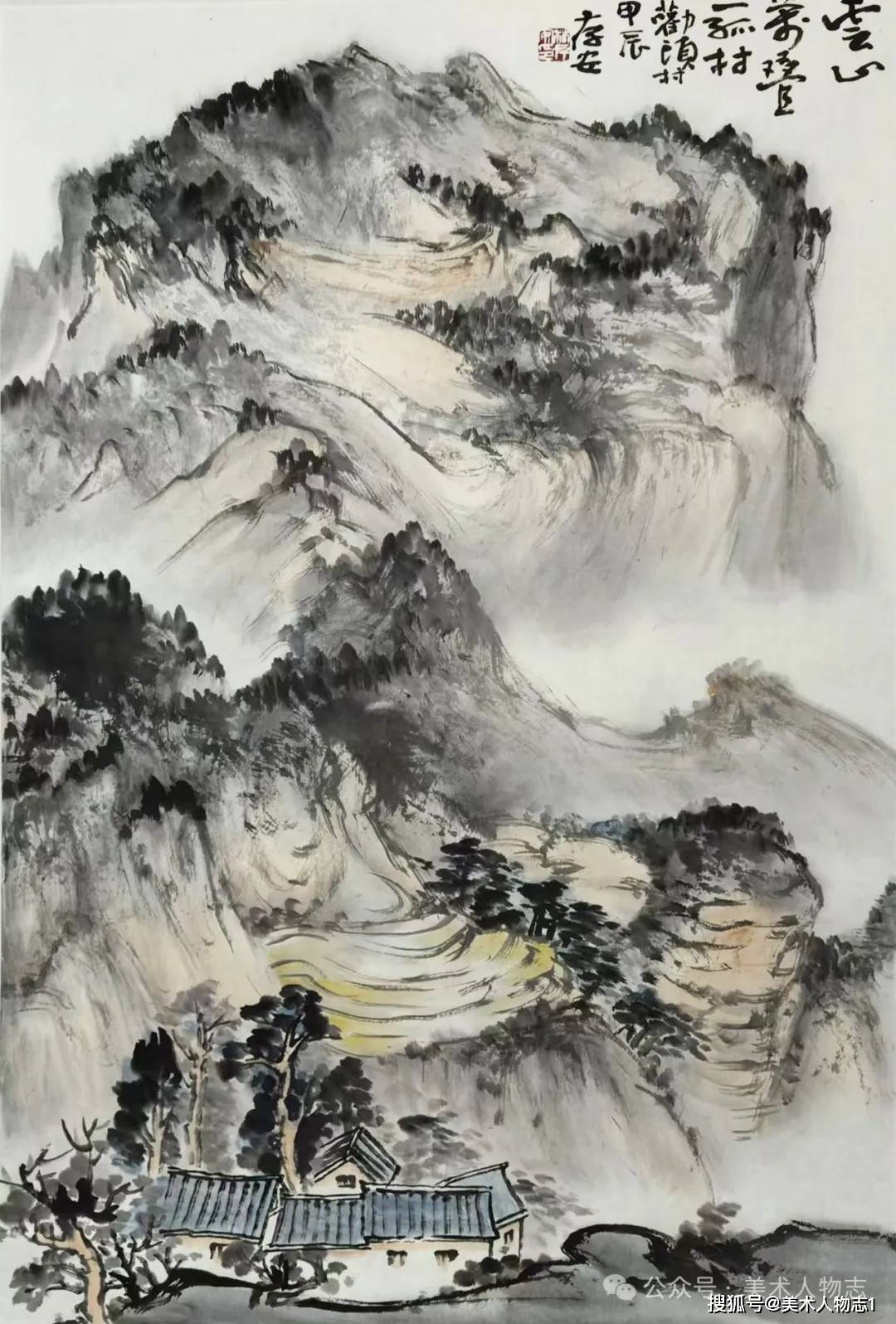

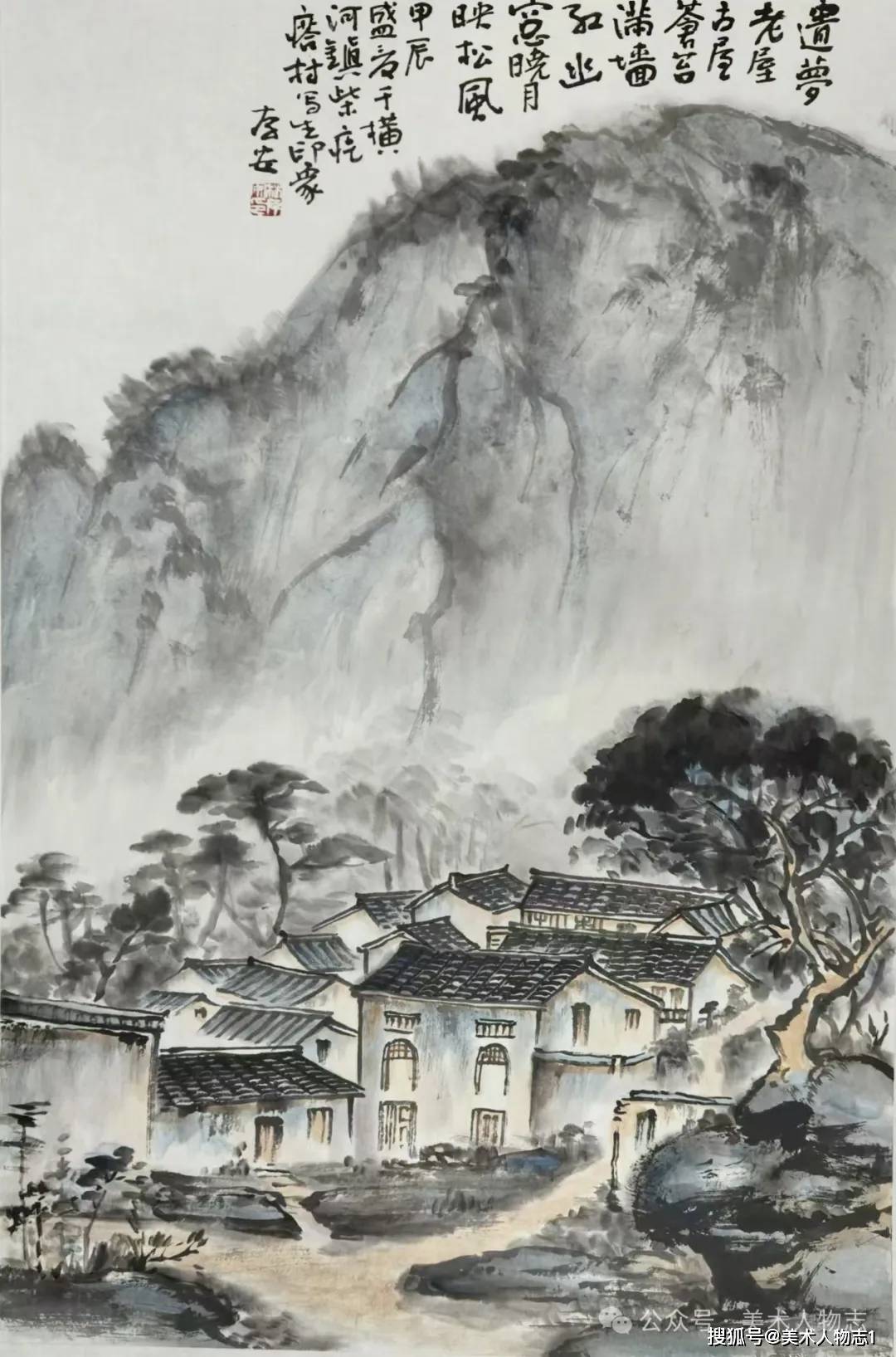

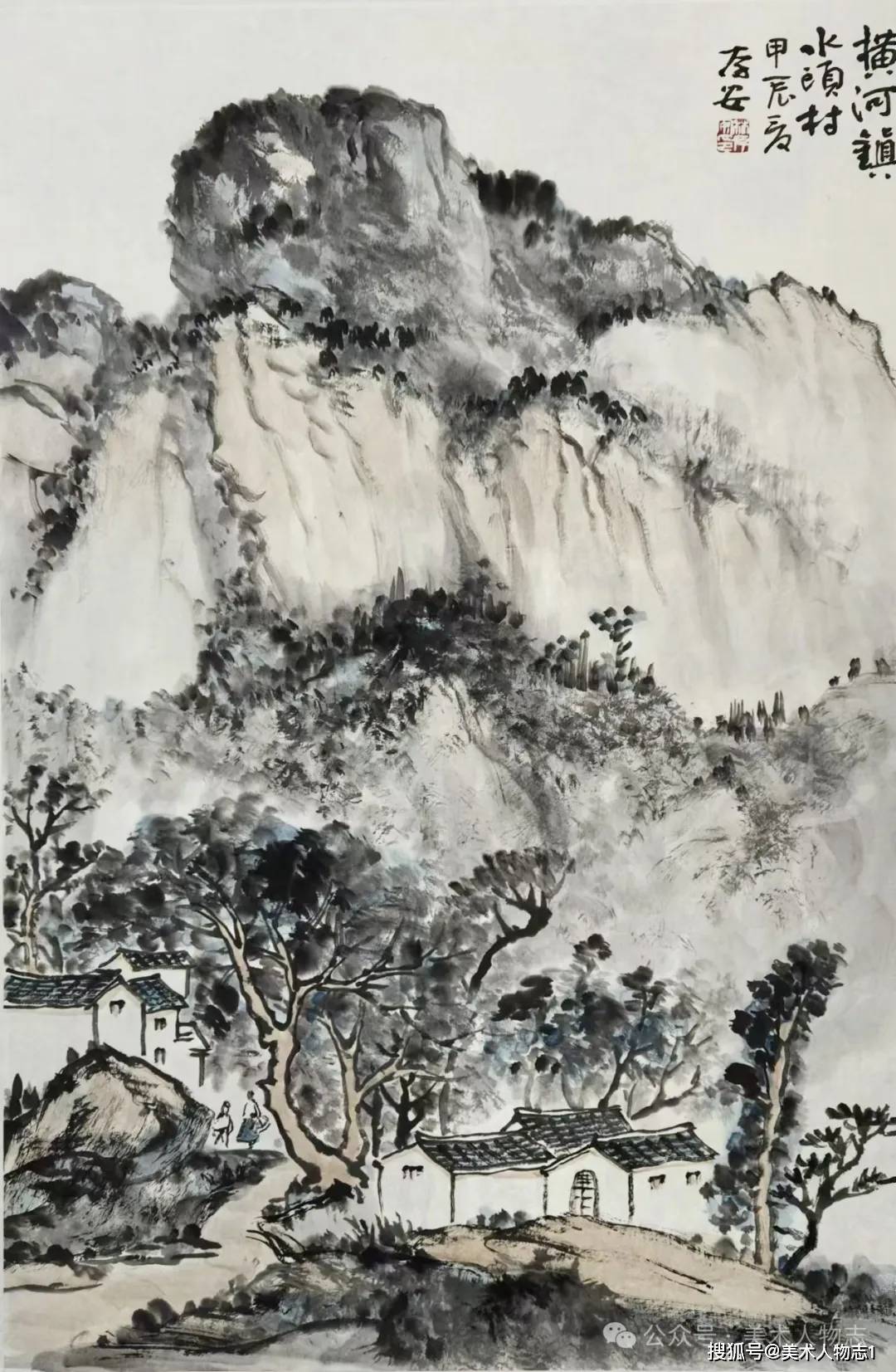

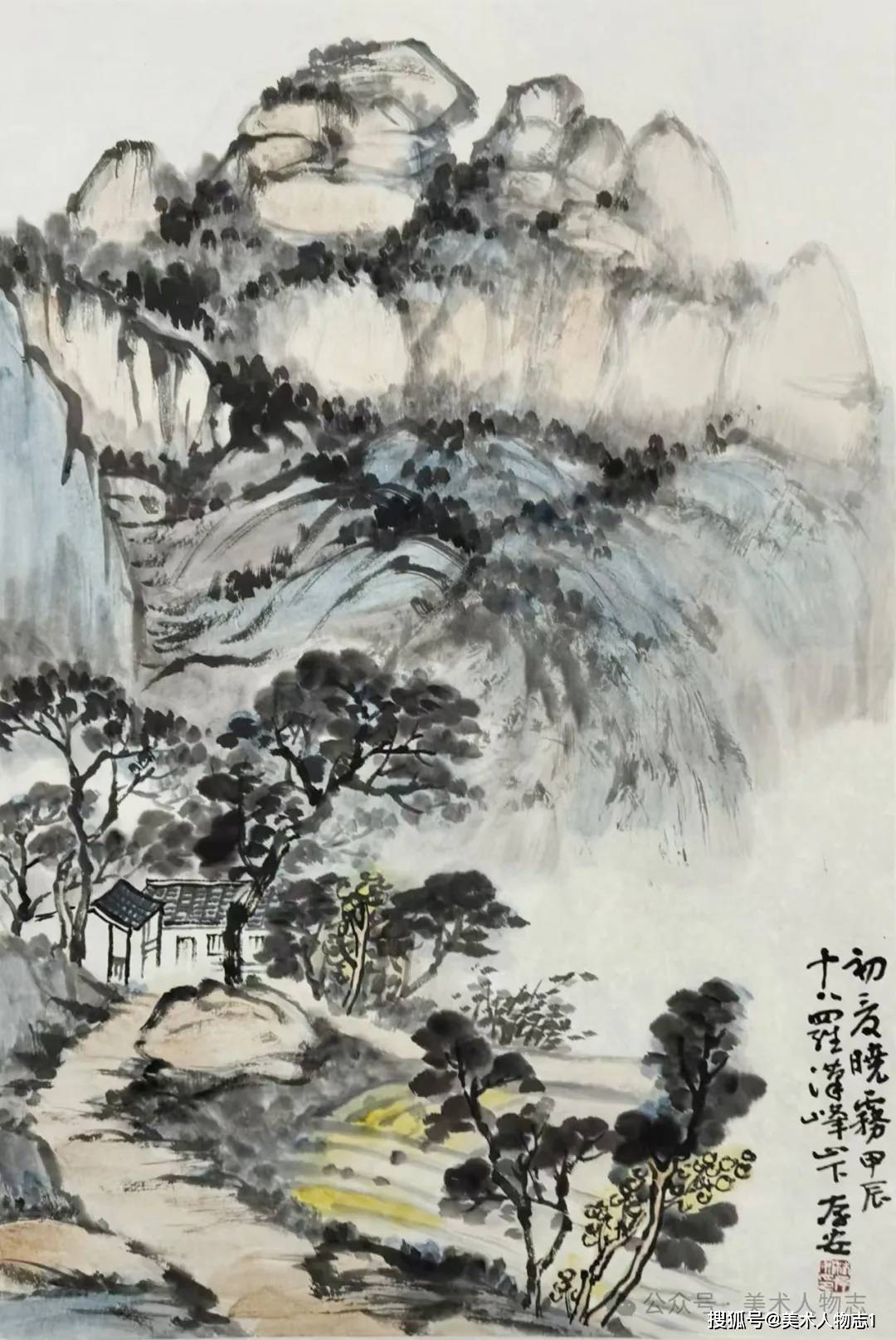

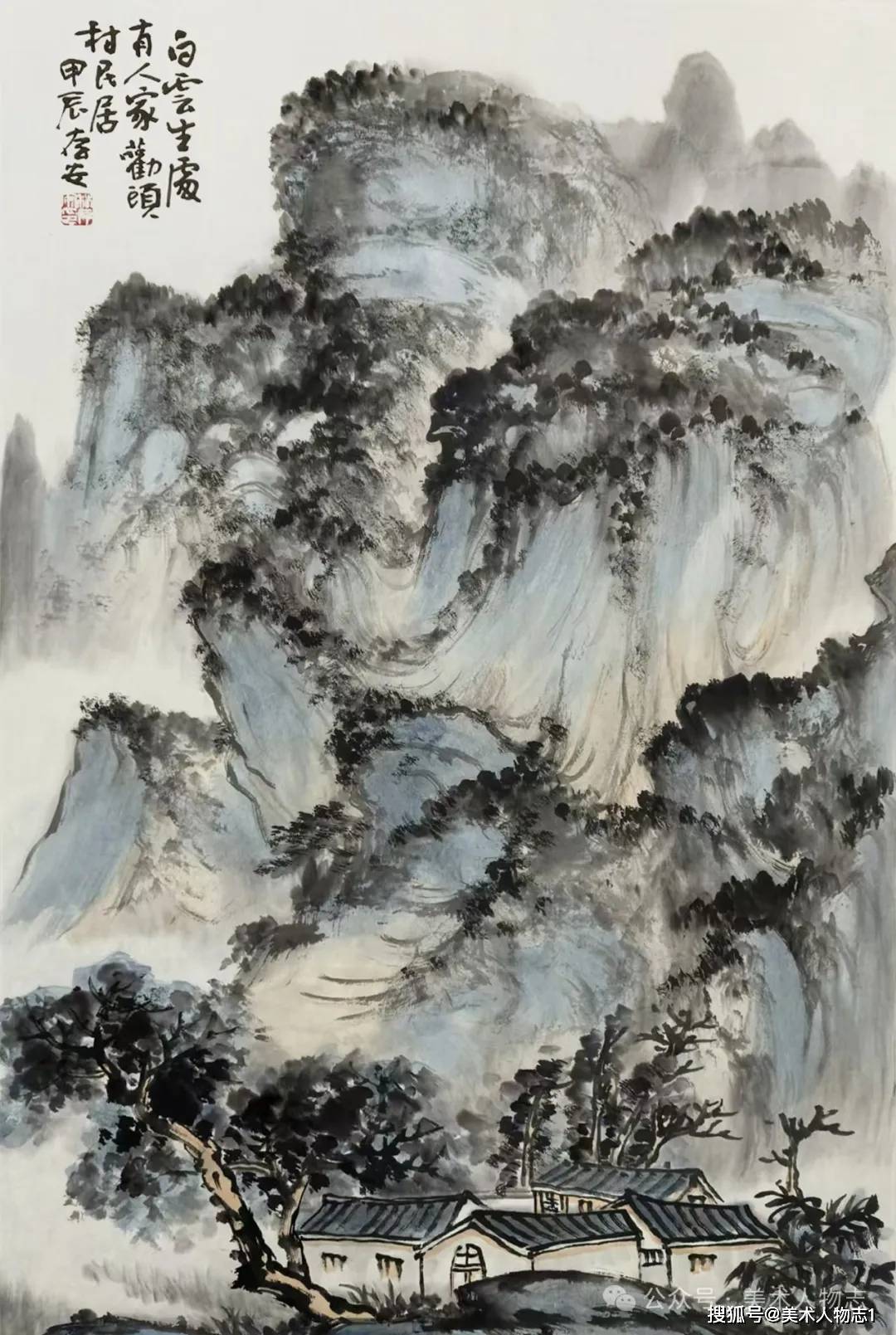

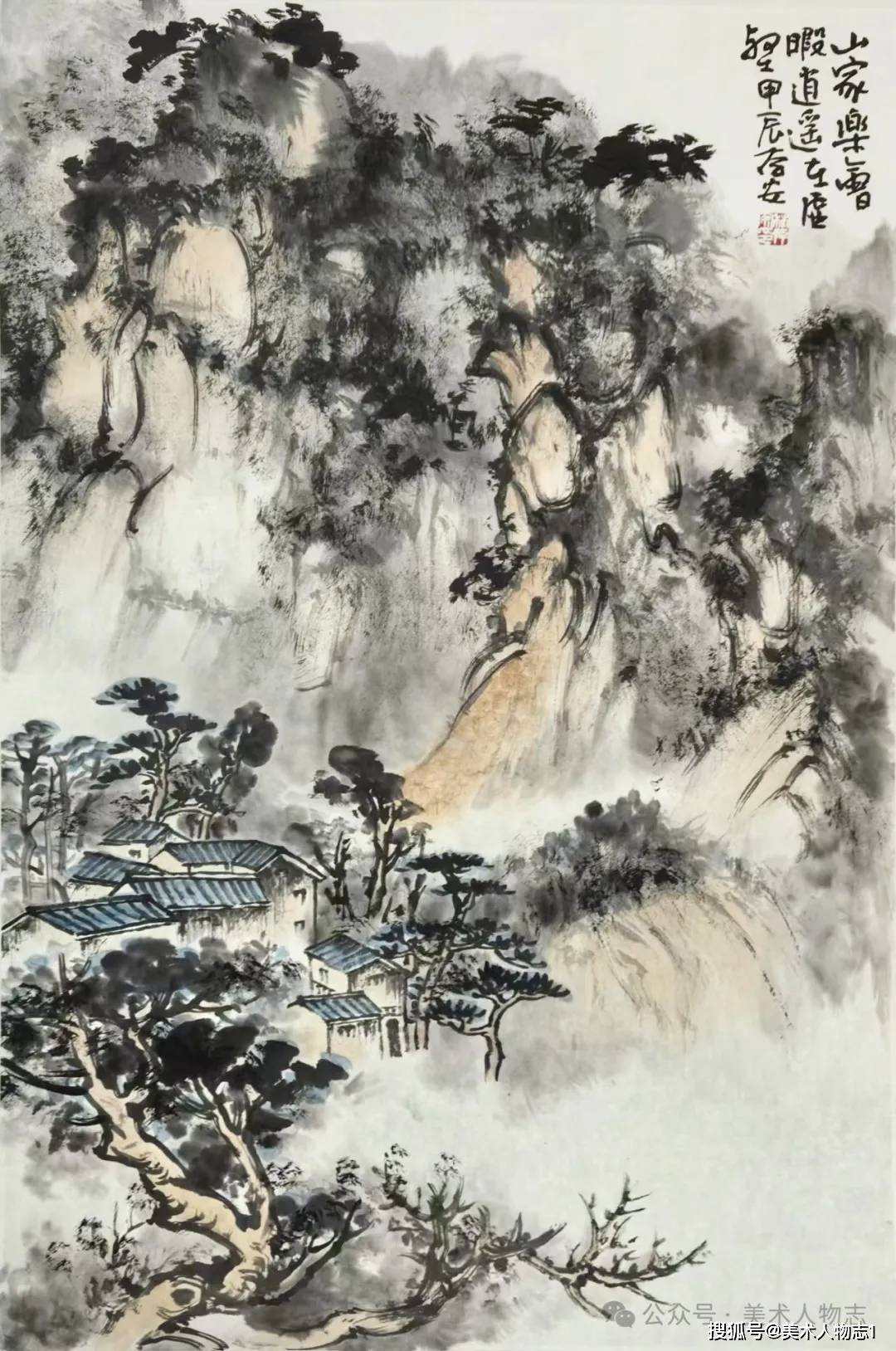

作品欣赏

吴悦石简评林存安中国画

林存安,安徽皋城人,幼承庭训,书法筑基,画法以徽派为宗,古今贯通。观存安兄之画,笔墨浑茫之中不乏恣肆纵横之趣,层层积染之后尤见铁画银钩之笔。简洁之中寓朴茂,劲健之时有温厚,法备气至,韵味绵长。老笔纷披如渴貌之态重生,转折提按促用笔之法万变,用笔为本,本立道生,峰回路转,境随心至,柳暗花明,心随境变。眼中之境入心而迹化,心中之境迹化而无声。大法在胸,不拘绳墨,造化在手,中得心源。难得工力与天趣并美,是有其赞。存安兄勤勉宽厚,故有此修为,简述之。

吴悦石 壬寅重阳节灯下

烟霞深处有徽韵

——林存安与新徽派山水

文 / 张晓凌

在明清两代的中国文化版图上,徽文化所发散出的光芒曾令其它地区大失颜色。且不说徽派建筑、徽派版画,不提集古典学术之大成的桐城学派,也不渲染这里作为新文化运动策源地的荣耀,单就绘画一脉,也足以睥睨画坛,泽被后世。所谓新安画派,自“海阳四家”始,据弘仁而至顶峰。其简淡高古的笔墨,孤峭幽寂的境界,一破奢靡柔媚之风,开创出中国山水的近世新体。未及二百年,即有黄宾虹继而起之,以浑厚华滋之体格,再立圭臬,成为中国现代山水建立之标志。

上述诸般感慨,皆由近期读林存安的山水作品而引发。存安曾勤于政务,却也不忘艺事,研习、创作山水已达40余年。读存安的画,犹如梦游黄山九华,但见嶙峋危崖孤拔于云海微茫中,溪岸坡石深秀于雾霭明灭间;又有苍劲松柏倚石而立,壮叶干枝,莽苍错落;时而见古屋、幽径、孤帆、杂树散落于其间。细读下去,似觉徽派遗韵鼓荡,惟恍惟惚中,又见徽派诸贤。正所谓“点拂横斜处,天机在此中。”由今人的笔墨、图像,生发出由今及古的感受,并激活相关的文化记忆,是一种奇妙而神秘的体验。这种阅读的事实让我坚信,在存安与徽派诸贤之间有着秘而不宣的传承关系与相似之处——这正是我将存安称作新徽派画家的原因。

由今及古的感受固然令人欣悦,但我更看重存安作品所唤醒的美学命题——中国山水画的现代转型。稍具历史常识的人都知道,这也是徽派山水持续探索了数百年的命题。基于这一前提,我更愿意将存安的作品放到近现代山水递进的历史线索中去考察,这样或许会看得更清楚一些。

无论是观念、风格,还是样貌、形态,中国近现代山水之变的路径,都算得上纷乱迷离。但依我的判断,万变不离两宗:其一,以西方现代艺术的图式结构及语言体系,将山水从固有的宇宙观、知识体系中剥离出来,在视觉层面上加以改造。这种路径,说得好听一点,就是“以西润中”,抑或“中西融合”。其煌煌硕果,一是林风眠的印象加表现的新山水样式,一是李可染、张仃为代表的写实派山水风格。这两派虽风格迥异,观点上也相互不买账,但归宿大体一致,那就是将中国山水带入“图像化”时代,在观念、视觉经验上与西方风景趋同;其二,依托于中国山水的精神体系与知识系统,在山水既有的图式结构与笔墨逻辑中,以个人的才情与变通精神,完成形态、样貌、丘壑、笔墨、境界的现代性建构。这也就是黄宾虹所说的:“各时代改变面貌而精神不移。”

上述两途,孰优孰劣,不宜在这里讨论。我想说的是,两者相较,从知识体系和技术难度两个方面衡量,后者的难度都要大得多。理由是,后者须具备这样几项功夫:1,对中国山水宇宙观及精神体系的领悟;2,对诗、书、印等知识体系的掌握与运用;3、笔墨修为;4,变革精神与语言的变通能力。简而言之,后者是从精神、知识到视觉的全方位运作系统,前者则单纯得多,它更多地是将绘画限制在视觉经验层面。依林存安的家学、师承、修为等,他走的都是后一条路径。事实上,不仅对林存安,也对每个徽派画家而言,这种道路的选择都带有某种宿命的色彩——立身于人文沉厚的安徽大地上,每位画家的思维、想象力都难以拒绝先贤们孤绝而狂野的精神召唤,从而以教徒般的身份步入徽派艺术不绝如缕的历史逻辑中。这或许可以被理解为一种天然的幸运——生于斯,既得人文资助。黄宾虹即为一例,林存安又是一例。关于存安的师承,我觉得可以简括为:从新安画派诸师那里,他领悟了自然与造境的关系;从黄宾虹那里则学习到了笔墨的方法论;但他从晚年的赖少其那里所获更多:恣肆沉雄的笔墨、朴拙阔大的格局,以及处理安徽山水所特有的经验。存安的机智之处在于,他将自己的所学不着痕迹地胎息于笔墨之中而显其深,张扬于语言之外而显其厚。

安徽多名山。因而,徽派画家的另一天然幸运是自幼既得山川蒙养。说到山川蒙养,要特别提到另一位徽派画家、理论家刘继潮,他蛰伏数年,以“游观”为题目,重构了中国古典山水的宇宙观、空间观,再释了画家与自然之间的超视觉的本体之观。此论一经面世,便成为学术界热议的话题,一时名重。存安与继潮先生为道中好友,继潮先生所论,亦为存安所思。在存安看来:“游观是一种整体的宇宙观。画家在山水中体悟道,在道中揣摩画理,本体之观与物象之原相摩互渗,所以神超理得……画家在游观过程中,以大观小,既画自己所见所闻,又画自己所思所想,创造性地生成了中国山水画可观、可行、可游、可居的精神图式。”此论不仅悬鹄甚高,也清晰地表明,存安对山水的体察、写生乃至创作,是在“游观”这一中国山水本体论的思想框架内展开的,这也是他得山川蒙养之根本要义。囿于公职,存安不能像渐江那样结庵于莲花峰下,“或长日静坐空潭,或月夜孤啸危岫”,却也遍游黄山、九华、天柱、齐云等安徽名山,烟霞风露,危梯崩崖,浅水遥岑,水涨霜明,无不一一贮于胸中,与宾虹、少其老数登黄山,俯仰往还,饱游饫看,目识心记之行为,有异曲同工之妙。

如果说人文资助、山川蒙养有效地架构了林存安的山水观、笔墨方法论与风格的大体走向的话,那么,书法则构成他笔墨语言的原始起点。存安的书法,幼承庭训,五岁即在母亲的指导下临帖研习。其书法最大的特点便是行书的“漆化”:以漆书只折不转的书写方式,刚健中正的结构,以及魏碑朴拙雄厚的笔势融入行书,碑帖一体,重巧相生,遂成“林氏行书”风格。这种新体,既内蕴漆书、魏碑的短悍硬朗,又有行书宕逸华艳的空灵之美。时如老吏断狱,动摇不得;时如虎跳熊奔,不受羁约,深得拙中见美之意趣。质言之,自幼童以来的书法修习,使存安的笔法达到了沉着与生动、苍厚与秀润和谐统一的高度,行笔运墨间,于求厚求拙的实处,出灵奇变幻之韵致。如宾虹先生所说:“不粘不脱,如虫噬木,自然成文,……所谓含刚健于婀娜也”。

从美学形态上讲,这种体格可称之为“苍润”体,近于元人的“苍秀”。在山水画创作中,存安将“苍润”的笔法引入画面,自然地转换为山水的用线、皴擦与丘壑,在延伸“苍润”美学内涵的同时,为苍润体山水风格打下了基础。

和赖少其一样,在山水的笔墨形态上,存安更突出用笔。作画时,以储墨较少的焦墨枯笔入纸,下笔即沉稳凝重,如逆水之舟,节节推进,力道遒实而运气空灵。中锋的朴拙苍劲之外,辅以侧锋副毫的干笔皴擦,于莽苍之中,更能饶秀。这种笔法,除习书所得外,还得之于赖少其漆书的沉厚而去其枯硬。以此为基盘,存安再以宾虹式的涨墨湿笔晕染勾皴,以腕力调控湿墨的速度、流量与方向,虽层层积染而不失其笔痕形质。操笔弄墨中,两种笔法呈现出由焦墨到湿笔,由枯而润,由勾到染,再逆向循环往复的交错运动,渐次形成了笔墨相称,苍中见韵的新笔墨形态。

山水画之要旨,在于笔墨之外,“布置意象为第一”。虽董其昌以来重笔墨而轻丘壑渐为主流,但这一取向所带来的疏空之流弊,却也使当代画家不断自省。至于写实派山水,为视觉经验所拘,坠入再现的泥沼,亦足以为戒。存安的造境,力避二者,在意象层面上统摄笔墨与丘壑的关系,笔墨恣纵而不碍自然的生气与物理,物象的重组、刻划亦不伤笔墨意韵。两者混沦一体,终归意境。大体而言,存安的意象布置,多取中、远景拉近处理,避其繁琐而取其大势,结体以庄和为主,布局严稳,时有斜出,并辅之以烟村篱落、坡石杂树等点景,于大开大阖中有小争让。勾勒皴染之用笔,于大势处沉著飞翥,于局部却充分发挥笔端机趣,率性而为,时点如乱蚊,时纵横散乱,然其荒率却不掩整体的逸气弥漫内含,其散乱亦不妨意象布置的井然有序,反使秀润之声,洋溢于笔端。这种境界,最近于传统的烟润之境:元气淋漓而骨气铮铮,恣肆混莽中见出清灵毓秀。比之于渐江的萧疏荒寒,多了几分时代的温度;比之于宾虹的浑厚华滋,多了几分清简疏朗;比之于赖少其的霸悍雄逸,则又多了几分清秀婉转。可以说,存安在徽派诸前贤的造境之外,又成功地塑造了与画家内心融为一体的徽派山水新境。

观存安近数年的创作中,能毕现上述境界的代表作甚多。《风驰丘壑开》以全景式的构图,着意表达黄山于烟云变幻、四时阴晴不定中所呈现出的瑰丽气象。画面上,群峰并峙,悬岩茂树间,有长风疾驰而过,似猎猎作响,氤氲磅礴,而溥遍万物,岩壑山石,顿时为开;一木一石,无不有生气贯于其间。一个全新的宇宙,在大气周流的空濛凄迷中朗然开放。有明以来,图绘黄山者何止万千,然此图最得黄山精神。《野馆空山里》写寂寞无人之境。此图裁构秀逸,出韵幽淡。画家置身于其中,但见深霞掩映,树色纷坡,涧路盘折,一时彷徨无计中,竟偶然拾得此象外之趣。在存安诸多作品中,我极喜欢《晚照》一作。画面取昏冥交汇时分,笔致松脱安静下的远岫烟岚似将沉沉隐去,唯有近处的孤崖丛树,斑斓依然,岩壁的反光,似要挽住这最后的绚烂……。

40多年来,存安一直将笔墨山水作为日课而不敢稍有懈怠。如果用一句话概览其成就,似可以这样说:存安积数十年之功,在徽派先贤传统的基础上,以峻厚灵动之笔墨,重构了徽派山水的苍润之境,开拓出徽派山水美学的新领域、新局面。

识存安其人,我又想起了“新文人”一词。过去我一直认为,此词应为当代画家短处自掩的遁词。今观存安的作品,又读其文字,方知“新文人”一词所言非虚,是可以成立的。存安身居要职,却气血平和,待人做事,皆行君子之道;公务繁冗,却以艺事养得胸中宽快,荡去万虑,而自守节操,非新文人而焉有其它?

数年前,我与继潮师曾于北京一家小酒馆中畅谈复兴徽派艺术之事,当时就想出了“新徽派”一词。然多年过去了,安徽并未像其它地方那样,大张旗鼓地打造画派。个中缘由,似和新安画派以来的孤傲清高的传统有关,此处不再细说。但在我的心目中,新徽派不仅承传有序,且已不动声色地勾划出了自己的时代轮廓。在林存安的作品面前,我们还有理由质疑这一点吗?

作者系中国国家画院原副院长,华东师范大学美术学院院长、教授、博士生导师,著名美术评论家。

发表评论 评论 (3 个评论)