一

我对西部艺术的关注是在八十年代中期,西部地区特有的地质地貌造就了西部人的雄浑泼辣的秉性,这种秉性一旦反映在绘画艺术上,正是中华民族艺术所追求的主流因素。十年之后蛮牛和他的绘画进入我的视野,他获得法国文华教育部颁发的“艺术、科学、文学”奖的那幅照片就是我的乡兄吕全诚拍摄的。从他这一时期的作品《天地洪荒》(360*163cm 1993年)、《苍山》(69*69cm 1997年)、《阿尔卑斯山》(200*163cm 1997年)到《黄河的咆哮》(340*142cm 1999年),他的绘画风格于《崆峒山》(250*250cm 1996年)相比有了明显的区别,他的绘画有再现进入表现,画面的空间结构得到尽情的张扬。在他的绘画中,浪漫主义的色彩通过绘画的表现性成为他绘画风格中最活跃的因素。他把具象的自然景观高度概括为节奏、结构、气氛等绘画本体的因素,使生活化的情感因素升华为理性的因素,这是他绘画风格走向成熟的前奏曲。

二

在蛮牛的绘画中,我们几乎看不到理性的因素,他的绘画总是在一种张力极限中倾泻他生命的激情,他的这种情感同样和绘画审美追求是一致的,他九十年后期的绘画因此不可避免地采取了一些制作手段,那是因为他的感情在表达上有了过分放纵的情绪。他不顾及形象的存在,只要能够发泄他体内不可遏制的激情,他的绘画成为他的行为艺术。在《咆哮的黄河》中,他利用水墨的自然扩张达到一种情绪上的流露状态,饱满的构图与生发的动感相结合,把黄河的精神内涵表现的非常充分。我们把黄河称为母亲河,因为中华民族赋予黄河繁衍生息的母体能量,在蛮牛的绘画中,他的艺术审美倾向正是这一理念的体现,画面中他的水墨团块具有包容性、再生性、滚滚而逝而且连绵相继。这种笔墨的审美意趣完全是他情绪的反映。

三

当然,蛮牛懂得艺术的魅力应当在放纵中取得内敛的蓄势,在中国绘画审美的层面上达到笔墨意趣和情感完善之间的协调统一。表面上他是一个膀大腰圆壮怀激烈的西部大汉,这种外在的形象同样不能概述他全部的个性,他的内心是在不断挣扎和探索中走过来的。当我们在欣赏他的绘画艺术时,我们不能把目光滞留在他单纯的画面语言上,我们应该在艰辛甚至痛苦的人生阅历中找到他心灵深处的拘谨和精细。在《香光吐艳》(130*69cm 2000年)中,虽然在山体的描绘中也采用了制作的肌理效果,但在整体的绘画审美上已趋向中国绘画的本体意义。树林、山体、夜幕、月光,既有层次的厚度,也有绘画感情上的起伏感。我们曾一味地抹杀过制作手段在绘画中的应用,但是对一位艺术家来说,对制作手段的高度驾驭本身就是艺术的,在此过程中艺术家的创造性得到发挥,从另一方面既要照顾到水墨的自然趣味,又要顾及创造性的介入,相比之下,艺术制作的难度将会更大一些。

四

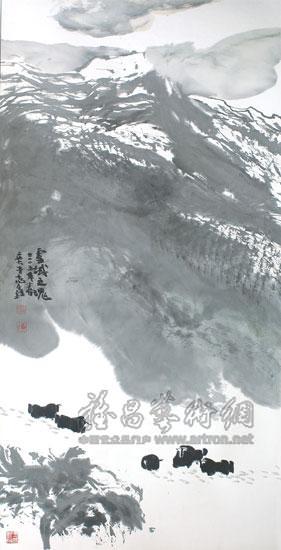

在中国传统的绘画中,几乎很少看到抽象的绘画,但在中国绘画的审美境界上是具有抽象性的。雄浑、高古、精雅等等绘画的品格都是抽象性的,在绘画中直接表达出这些东西几乎是不可能的,这种抽象性的绘画品格只能在艺术欣赏的空间里实现。蛮牛的绘画力图打破抽象性在绘画中不能给人艺术视觉的藩篱,他硬是借助形象的抽象性引导人们去直接体味抽象的含义。他的《遥远的香巴拉》(136*69cm 2001年),在蓝天的背景下,远处是抽象的山石,在苍茫的大地上,一头牦牛从远景走来,画面的近处是一簇成熟的青稞或别的什么。画面中的形象都是具体的,而画面给人的审美却是抽象的,这样的画给人的想象空间极大,它可以是一种情绪,也可以是一种印象,还可以是一段回忆等等抽象的意境在画面上都能直观的体会到。绘画艺术给艺术家极大的自由空间,在这样的蓝图上怎样的创造都是具有积极意义的。还有他的《燃情岁月》(180*90cm 2001年),《穿越唐古拉山》(286*240cm 2001年),《西部汉子》(69*69cm 2001年)等一系列的作品中,绘画的象征性和审美上的抽象性并存,笔墨的重叠中透着玲珑,抽象的境界体现着具体的精神超越,纯净的水墨境界包含着厚重的墨色结构。此时的蛮牛已创进西部地区的精神腹地,他描绘的自然世界对他来说不再是绘画的背景,而是他血肉之驱的某个部分。他的激情融化在笔墨的艺术情调里。正如周韶华所评述的:“他的创作激情并非惊世骇俗的装腔作势。这种激情的燃烧力纯粹是主体释放出来的与田地共呼吸的浩荡之气,是把心中之意与自然之景复合后的图式结构,是把形象的象征心灵化了,肉体化了”。

五

西部的地理条件决定了西部的苍凉性格,如果用艺术的形式去反映它的这种性格,无疑绘画的语言也自然不自然地打上苍凉的烙印。在西部的画家中都不同程度地存在着这种倾向。蛮牛的意义在于,他的绘画别具特色地把苍凉当成了文化和秉性来对待。他绘画的抽象足以说明这一点,在他看来西部的地理结构正如西部人的秉性一样都具有一种积淀性的文化内涵,如果西部不是文化的,而仅仅是地理特征的因素,它定然不会感动着那么多的艺术家投入它的怀抱去寻找灵魂深处的寄托或憧憬。蛮牛正是把文化的观念作为他绘画的描述对象,因此他的绘画在形式上虽然是张扬的,爆发式的,但他的绘画是经得住品评的,恰如作家张贤亮一样,他反映的不是苍凉,而是苍凉文化。中国山水绘画,在传统上就讲可游可居,尺牍之间即见千岩万壑之妙,审美上是愉悦性的。整个中华民族的传统文化组成缺乏悲剧因素。蛮牛的画中有一种悲剧性的苍凉感,《呼唤》(188*125cm 2000年)中这一点就特别充分,画面上的枯树桩在朝着远山呼唤,悲剧般的倾吐着。蛮牛与人不同处在于他敢于在生活或绘画中毫不保留地诉说自己,他完全可以敞开心扉让人评说。能够做到这一点单凭胆量是不够的,更多的需要把自己的思想建立在精神和灵魂的境界里。《草原荡月》(69*69cm 2000年),《融春》(250*125cm 2000年),《顶天立地》(283*243cm 2001年)等作品中,他把西部地理的突兀、原始、寂静升华为一种不屈的抗争精神和生机勃勃的母体意识。他的笔墨放肆而邻里,形象似有似无,富有构成色彩的画面在最大程度上表现了西部的悲剧性文化内涵。

六

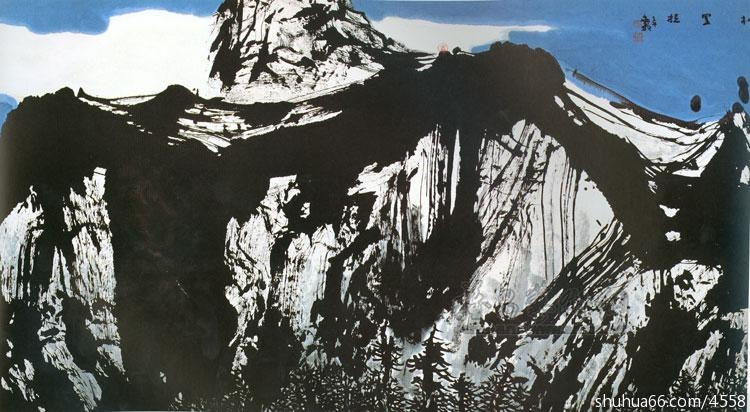

绘画是情绪的宣泄,有的人一挥而就,可见其雅致的情调,潇洒的性情,有的人则作巨帐大幅,亦可见其情绪如海鲜群峰一波一波一峰一峰地涌来,直到风水的结穴处。蛮牛的绘画是属于后者的,情绪袭来,他往往遏止不住喷薄的激情,任其燃烧直到称为灰烬。他的绘画行为基本是持续在这样的状态里。我们看到的他的绘画多是巨幅,这不是他的刻意之作,绘画之时,他已被绘画的情绪融化了,他成了情绪的部分,他的绘画在具体的实践上是属于情绪流的,此时他的绘画审美也化为意识流的。他的笔下常常出现意想不到的笔墨意趣和结构,大概是源于此的。最近,我看了他的《天籁》系列,黑白关系的处理达到了高度的抽象化,裸露的山体用焦墨散峰的笔触来处理透视出了西部山体特有的倔强性格。蛮牛的祖籍是山东牟平,祖祖辈辈沿海而居,后来迁徙到甘肃,对于人类的生存繁衍来说,这一漫长行程不可避免地冶炼了他们的品格,强化了这一家族的禀性。在蛮牛的绘画中我们也可以看到大海的性格基因,那跳跃的、崭新的、博大的精神境界。他本人的性格也是如此,他的人格因素是海魂和土魂的综合,他是坚毅的,狂热的、激情的、张扬的,同时他又是重情的、仁义的、慈爱的、脆弱的,这样多元化的性格构成当他用绘画的形式来体现时,在画面上就显得笔墨不是失控的,而是擒纵有度,往复有节,略略大方,颇有大家气象。在《天籁之三》的画境中,我似乎听到了大地的呼吸和大山的心跳,他把心灵深处与大山大地的共鸣体现在画面上,用笔的奔放与情绪的宣泄合为一体,灵动的皴擦在表现裸露岩石的质感同时,也颇有画面本体的节奏情趣,特别是对山峰的勾画上用笔谨慎,线条刚柔相济,不失中国传统绘画的用线理念。整幅作品大不失其气势,细不失韵味,堪称是蛮牛的绘画走向语言风格成熟期的一幅典范佳作。

七

在绘画的师承上,无疑蛮牛是属于李家(李可染)山水的传人,在他前期的绘画中,亦颇能看出“为山河立传”的山水思想对他绘画的影响。另一方面,周韶华大河寻源的山水文化意识对他的绘画也产生过一定的影响。最终,对任何一个画家来讲,都有自己独到的生活经历和生活体验,这对于画家的题材和绘画思想的选择有着重要的引导性。蛮牛在西部这块厚土上真诚地生活了大半生,他把满腔的激情和赤诚的热爱全部奉献给了这片土地。这里是他的精神家园。他不象一般画西部的画家,仅仅是把这里作为生活体验的一个基地,他们在这里猎奇的是西部外在的地理特性,因此在他们的作品中除了一点可怜的形式感以外,再也没有了可看的东西了。特别是在蛮牛的近作《追魂·香巴拉》系列中,如《翘首海子山》(360*146cm)、《生灵》(138*69cm)、《晚风》(360*146cm)等,我看到了他绘画的另一种意识,那就是他对生活的热爱,他饱满的激情一旦与生活的基调相结合,他的绘画肯定会在画面审美上带来一系列的变化。在这些绘画中,他把有限的笔触用在了无限的绘画意境开拓中去,对自然光线的歌颂进入了他的画面,在有力的明暗色调对比中更加凸现了色彩的亮丽。在绘画审美上,他理性的反思了对西部山体冷意识的认定,做为一方水土,它养育过人类和众多的生灵草木,一种母体的本性势必也含有无限的温情和慈祥。蛮牛通过反思得到了这一精神内涵的审美理念,他必将打破长期以来人们对西部所谓的荒凉文化的重新审视。

八

生活对于艺术来说永远都是一位慈祥的母亲,在充分发挥个性,充分体现个人情感的旗帜下,艺术家很容易走进他的艺术境界。这时候他绘画往往表现出鲜明的个性特征和个人情绪因素,仿佛高雅的艺术殿堂建立在了生活的俗世之外了。本来与生活紧密相连的绘画艺术一旦脱离了生活的基础,也只能是独自吐露一己的小情调而已,绘画的本源精神将会走向衰落,最终绘画成为形式上的一种游戏。蛮牛在生活中发现了绘画,他认为绘画这种形式最适合表达自己对生活的热爱,也可以说他是热爱生活才热爱绘画的。在他的绘画艺术生涯中,他又发现了艺术的本质就是生活化的,他的绘画系列《追魂·香巴拉》就是他由艺术生活现实生活的回归,他的绘画由形式美的审美转向了生活情调的审美。《岁月悠悠》(250*126cm)感叹着生命历程的艰辛与遥远,在苍茫雄浑的天地间,牦牛列队而行,步履坚实神态自若,不难看出他同时也在抒发对待生活的勇气和信心。程大利称他的绘画“是感情加上入骨的体验”,实在是一种至深的理解和关照。

九

香巴拉是一个神奇的地方,同时也是一方精神的圣地。因为它特殊的地理环境,美丽的传说,佛学的兴盛等等因素形成了独具特色的香巴拉文化。就整个大的文化环境来看,虽然是作为地域性的文化,但它对人们的文化心态和整体文化环境的影响确实是不可低估的,他的威胁性和冲击性在未来的文化生活中将越来越明朗化。艺术家们带着彷徨的精神意志,失落的信仰追魂西部,与他们一路同行的常常是那些衣衫褴褛的藏民,一步一跪一拜地前行,有的就死在朝拜的路上。且不说他们是否是找到了远去天堂的路,他们的虔诚本身就是通往天堂最鲜明的路标。蛮牛的《天堂》(110*146cm)画的是相连的群山,连一条小路也没有,屹立的群山告诉我们这里是他灵魂的归宿,也就是他心中的天堂,他是用他的虔诚塑造的。因此,他在《灵魂出窍》(180*216cm)中题道:“面对如梦似幻的香格里拉,我想如果灵魂果真能够出窍的话,那么我的七窍便是一支风笛的孔。我绝对听到了它的声音,这是一首只有我能听懂的歌,领悟他的人必将浴火重生”。

十

在中国绘画中更多体现的是东方民族性的审美情趣,作为绘画核心的笔墨本身就是一种形象的东西,笔墨是形式美的体现。这是由于我们对笔墨的哲学理念所造成的,笔墨包含着创造。因此,笔墨具有审美意义上的独立价值。就是脱离了具体的画面,笔墨的价值也不会是零。一个有着东方文化本体观念的画家在这个问题上是不能含糊的。蛮牛的笔墨艺术具有一定的探索性、矛盾性,但他的笔墨观念是一以贯之的,那就是它的笔墨是为绘画的感情表达服务的。他的笔墨技巧在一定程度上树立了西部山水的绘画样式,在创作观念和欣赏观念上打破了我们对传统山水画的习惯性看法。他的笔墨有一种装饰性的美感。《明月无声》(360*116cm),对这幅绘画来说,我们不能按传统的笔墨观去审视,这并不是说它不尊重传统,它的意境美,月光下小船横陈,水波潋滟,一片静美,整个画面富有悠远淡泊的诗情画意,这也是他对绘画精神的高度遵从。从另一方面说,他的笔墨或其它的绘画技法都是通往情感世界的手段、诗境、画意,及对灵魂境界的追述统一在了他的艺术里。

发表评论 评论 (4 个评论)